Профибротические медиаторы в оценке тубулоин-терстициальных изменений при хирургическом лечении больных с мочекаменной болезнью

Автор: Глыбочко П.В., Россоловский Антон Николаевич, Понукалин А.Н., Захарова Н.Б., Маслякова Г.Н., Напшева А.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Урология

Статья в выпуске: 3 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящей работы явилась оценка степени выраженности тубулоинтерстициальных изменений па- ренхимы почек у пациентов с почекаменной болезнью (МКБ) на различных этапах хирургического лечения использованием неинвазивных медиаторов нефрофиброза и ангиогенеза. Проанализированы результаты опе- раций у 65 поциентов мочекаменной болезнью. Определяли содержание молекулярных медиаторов нефрофи- броза в сыворотке крови и моче. Показано, что наиболее информативными неинвазивными маркерами тубу- лоинтерстициального фиброза являются ИЛ12, VEGF в сыворотке крови и экскретирующиеся с мочой ?2 МГ, МСР 1 и NO. Установлено, что у больных с двухсторонним нефролитиазом, на фоне имеющихся выраженных тубулоинтерстициальных повреждений, сохраняющиеся в послеоперационном периоде высокие показатели нефрофиброза могут свидетельствовать о необратимости данных изменений, что ведет к прогрессированию, хронической болезнью почек.

Мочекаменная болезнь, медиаторы нефрофиброза, тубулоинтерстициальные повреждения

Короткий адрес: https://sciup.org/14916941

IDR: 14916941

Текст научной статьи Профибротические медиаторы в оценке тубулоин-терстициальных изменений при хирургическом лечении больных с мочекаменной болезнью

Распространенность мочекаменной болезни (МКБ) в мире прогрессивно увеличивается, и в настоящее время в развитых странах из 10 млн населения 400-500 тыс. человек страдает этим недугом [1]. Вторичный пиелонефрит на фоне МКБ занимает одно из ведущих мест среди заболеваний, приводящих к почечной недостаточности [2].

Основным фактором повреждения почечной паренхимы при МКБ принято считать наличие острой обструкции мочевыводящих путей, клинически проявляющейся почечной коликой [3]. В то же время степень выраженности и длительность обструкции существенно различаются и зависят от многих факторов [4]. Согласно исследованиям отдельных авторов, присутствие камня даже в чашечке нарушает нормальный ритм ее сократительной деятельности, оказывая влияние на уродинамику в целом. Возникающая дискинезия приводит к нарушению микроциркуляции сосочково-чашечной зоны, проявляющемуся отеком, флебостазом, экстравазацией мононуклеарных клеток в интерстиций почки с развитием воспалительных и склеротических изменений. Нарушение уродинамики приводит к изменениям микроциркуляции с последующим развитием воспаления и затем, как его исходу, пролиферативным изменениям как в чашечке, так и в мозговом веществе почки, что еще больше ухудшает их функциональные возможности [5].

На эффективность лечения различных форм нефролитиаза влияет не только степень изменения функции почки в результате нарушения пассажа мочи и перечисленных механизмов, но и интраоперационное повреждение паренхимы при различных видах хирургического лечения больных МКБ [6].

По данным НИИ урологии МЗ и СР РФ [7,8] на 1014 день после операций по поводу коралловидного нефролитиаза у 20% больных сохраняется ухудшение функции почки, которая восстанавливается в зависимости от степени повреждений почечной паренхимы в сроки от 1 до 3 месяцев.

Таким образом, обструкция мочевыводящих путей различной степени выраженности, а также интраоперационное повреждение приводят к ишемии почечной ткани [9], что, по современным данным, ле жит в основе прогрессирования хронической болезни

почек (ХБП), запуская процессы фиброзирования почечной ткани [10]. Наиболее уязвимыми для ишемии при этом являются клетки проксимального отдела ка-нальциевого аппарата. Развитие в дальнейшем протеинурии способствует продукции данными клетками молекул воспаления, вызывающими патологический процесс в интерстиции. В последние десятилетия получено подтверждение первостепенного значения тубулоинтерстициального фиброза, как патоморфо-логической основы прогрессирования почечной недостаточности у больных МКБ [11].

В экспериментальных и клинических исследованиях определен спектр наиболее значимых медиаторов, участвующих в реализации процессов нефрофиброза: хемокины, факторы роста (МСР-1, трансформирующий фактор роста (TGFβ), ряд эндотелиальных факторов) [12]. Кроме того, прогрессирующие заболевания почек приводят к уменьшению числа клубочковых и перитубулярных капилляров, что сопровождается местным нарушением баланса ангиогенных факторов, в том числе снижением экспрессии ангиогенного фактора роста VEGF [13, 14].

Исследований, посвященных динамическому изучению профиброгенных медиаторов в процессе хирургического лечения больных МКБ, практически не представлено [1].

Целью настоящей работы явилась оценка степени выраженности тубулоинтерстициальных изменений паренхимы почек у больных МКБ на различных этапах хирургического лечения с использованием неинвазивных медиаторов нефрофиброза и ангиогенеза.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты операций у 65 больных МКБ. Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту. Средний возраст пациентов составил 47± 9,4 года. Пациенты были разделены на группы в зависимости от степени выраженности нефролитиаза: 1 группу составили 35 больных с односторонним поражением, во 2 группу, сопоставимую по полу и возрасту, вошли 30 пациентов с двухсторонним процессом. Большинство пациентов обеих групп страдали артериальной гипертензией. По классификации, предложенной экспертами NKF и комитетом K/ DOQI (КDIGO) 2005г., пациенты распределены по стадиям ХБП, при этом большая часть пациентов

2 группы были отнесены к более тяжелой 3 стадии ХБП (р≤0,05) (табл.1).

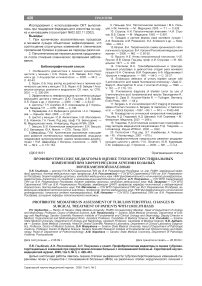

Все пациенты подвергались оперативному вмешательству. Большей части пациентов выполнялась дистанционная литотрипсия (62%), у 18% больных применены другие малоинвазивные вмешательства. Вместе с тем у 22% пациентов потребовалось открытое оперативное вмешательство в объеме пиелолитотомии, а также нефропиелокаликолитотомии с различными видами дренирующих операций (рис. 1).

Критериями исключения из исследования являлись: возраст старше 60 лет, острый пиелонефрит, блокада мочевыводящих путей с выраженным гидро- и пионефрозом, острая почечная недостаточность, пациенты с 4-5 стадией ХБП, больные с конкрементами мочеточников и нижних мочевыводящих путей, а также пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, в том числе выраженной артериальной гипертензией и онкологическими заболеваниями.

Кроме стандартных методов диагностики, включающих лабораторные методы, обзорную и экскреторную урографию, УЗ-сканирование, радионуклидные исследования, пациентам обеих групп определяли содержание наиболее значимых медиаторов нефро-фиброза в сыворотке крови (интерлейкин 6 (ИЛ6), интерлейкин 8 (ИЛ8), интерлейкин 12 (ИЛ12), трансформирующий фактор роста (TGF β), ангиогенный фактор роста (VEGF),оксид азота (NO) и моче: β2

■ ДЛТ

Нефролитолапаксия

■ ЧПНС

■ Открытые операции

Рис.1. Распределение больных по видам хирургического лечения микроглобулин мочи (β2 МГ), моноцитарный хемоат-трактивный протеин-1 (МСР-1), NO).

Исследование проводилось с использованием метода твердофазного иммуноферментного анализа и наборов реактивов. Общепринятым методом оценки синтеза оксида азота (NO) в биологических жидкостях является суммарная оценка нитритов и нитратов [15]. В работе был использован метод непрямой оценки продукции NO по стабильному продукту — нитриту с реактивом Грисса. Концентрации изучаемых медиаторов определяли на дооперационном этапе, на 7-10 сутки и через 1-3 месяца после операции.

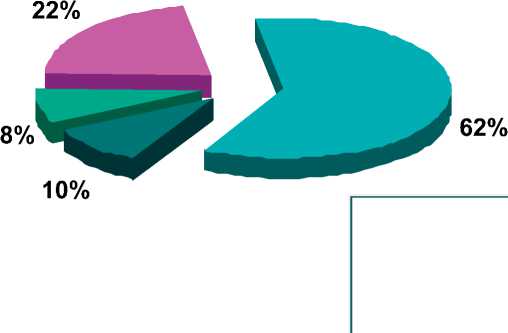

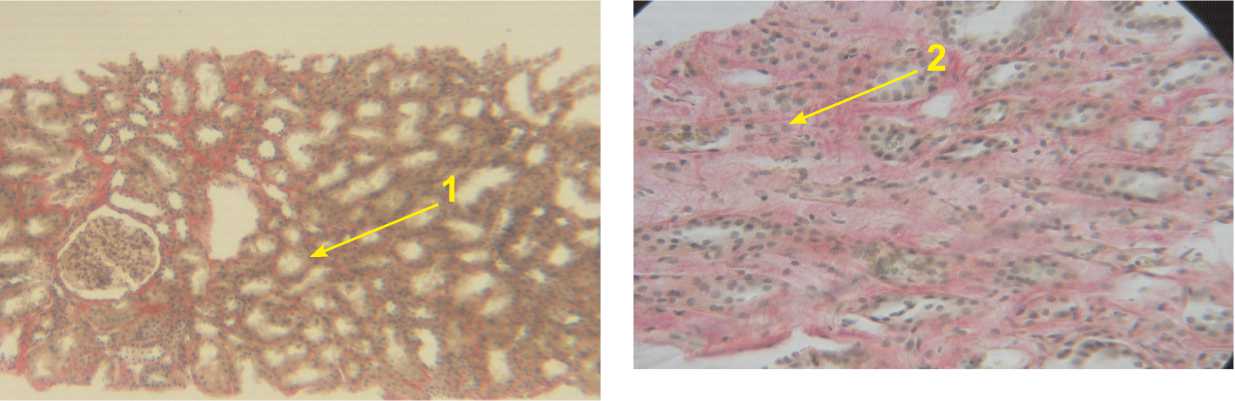

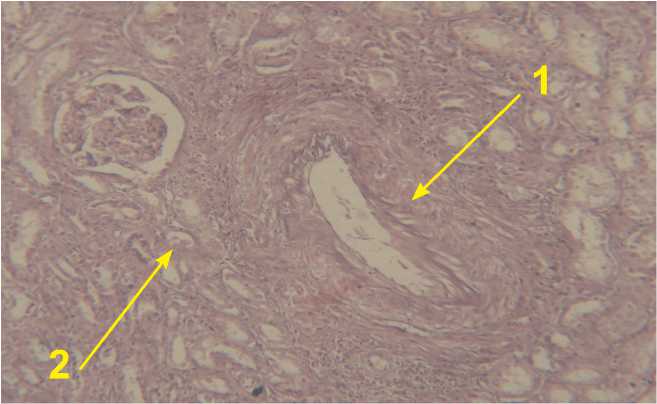

Рис.2. Незначительные тубулоинтерстициальные изменения (изменения составляют <30% объема интерстиция). Окр. пикрофуксиновой смесью по Ван-Гизон. Ув.200.

1 – дистрофия и субатрофия канальцев

2 – очаговый нежно-волокнистый фиброз интерстиция

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов с МКБ

|

Показатель |

1 группа (n=35)(%) |

2 группа (n=30)(%) |

|

Пол м/ж |

20/15 |

16/ 14 |

|

Возраст,г |

47± 9,4 |

51±8,4 |

|

Артериальная гипертензия гипертензияги-пертензия |

32(91,4) |

27 (90) |

|

Изолированные конкременты |

20 (57) |

12(40) |

|

Коралловидный нефролитиаз |

15 (42,8) |

18 (60) |

|

ХБП I (К/DOQI) |

15 (42,8)* |

7(23) |

|

ХБП II |

20 (57) |

14 (47) |

|

ХБП III |

- |

9(30)* |

Примечание: *- достоверность различий при сравнении в группах (р≤0,05 )

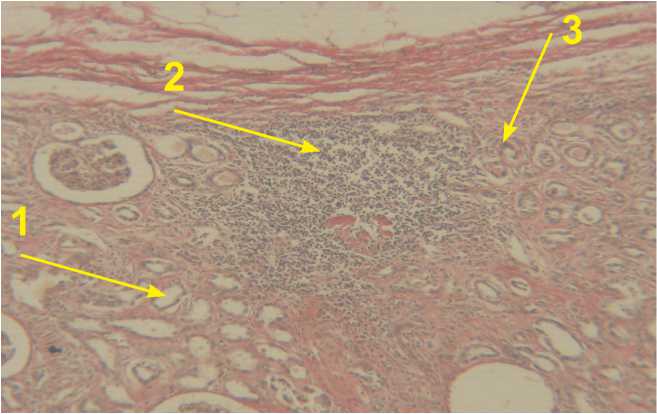

Рис.3. Умеренные тубулоинтерстициальные изменения у пациентов с МКБ Окр. гематоксилин и эозин. Ув.200.

1 — умеренный отек интерстиция и лимфогистиоцитарная инфильтрация

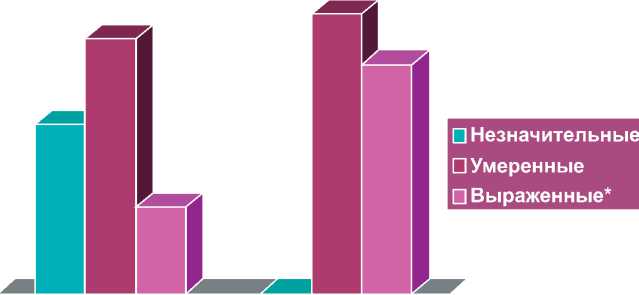

Рис. 6 . Тубулоинтерстициальные изменения у больных МКБ в группах

Рис.4. Выраженные тубулоинтерстициальные изменения (> 70%)

Окр. пикрофуксиновой смесью по Ван-Гизон. Ув.200.

1 — уплощение и дегенерация эпителия, атрофия канальцев

2,3 — склероз и лимфогистиоцитарная инфильтрация стромы

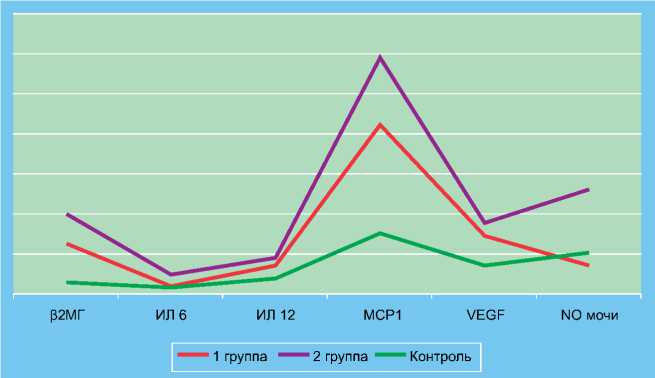

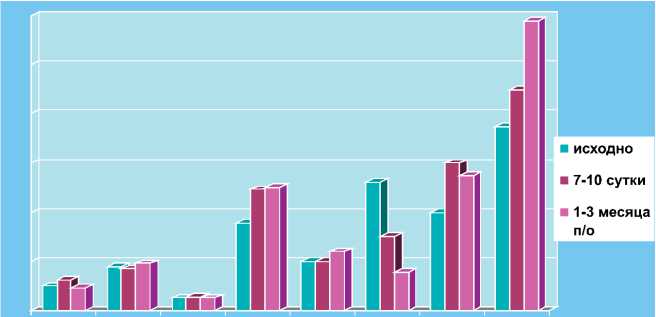

Рис. 7 . Соотношение исследуемых показателей у больных с МКБ и в группе контроля

■ исходно

■ 7-10 сутки

■ 1-3 месяца п/о

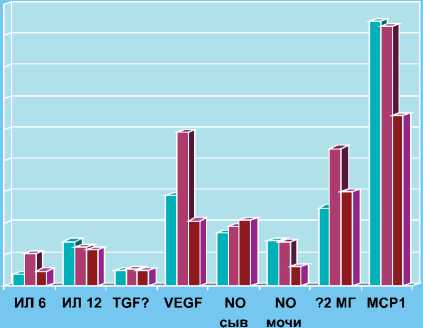

Рис. 8 . Динамическая оценка концентрации профибротических медиаторов в послеоперационном периоде у больных с односторонним нефролитиазом

ИЛ6 ИЛ12 TGFP VEGF NO сыв МОмочи ₽ 2 МГ МСР1

Рис. 9. Динамическая оценка концентрации профибротических медиаторов в послеоперационном периоде у больных с двухсторонним нефролитиазом

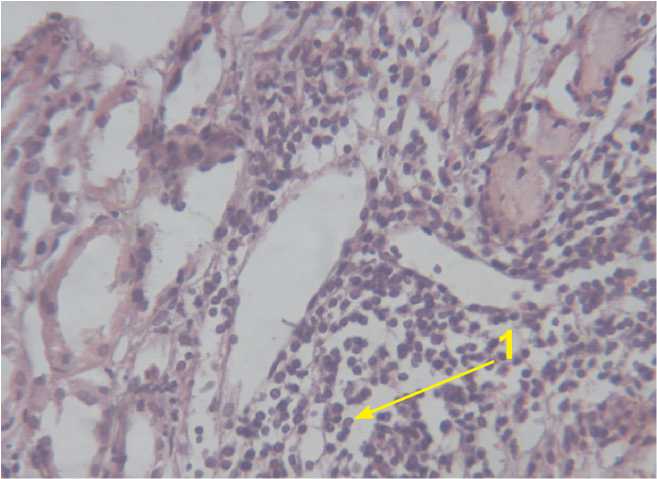

Рис 5. Выраженные тубулоинтерстициальные изменения (> 70%)

Окр. гематоксилин и эозин. Ув.200.

-

1 — фиброз и утолщение стенок артерий

-

2 — склероз стромы и атрофия канальцев

Для оценки возможности использования исследуемых показателей при МКБ в качестве неинвазивных маркеров неблагоприятного течения заболевания и прогрессирования ХБП, были проанализированы результаты 15 операционных биопсий. Использовалась морфологическая классификация, предложенная В.В.Ставской, С.И.Рябовым, подразделяющая степень тубулоинтерстициальных изменений (ТИИ) на незначительные, умеренные и выраженные (рис. 2–5), составляющие до 30%, от 30 до 70% и более 70% повреждения тубулоинтерстициального аппарата почки соответственно. Незначительные тубулоинтерстициальные изменения выражались в субатрофии канальцев, очаговом нежно-волокнистом фиброзе интерсти-ция и незначительном утолщении стенок артерий и артериол. При прогрессировании процессов нефро-фиброза выявлялись умеренные тубулоинтерстициальные изменения, сопровождающиеся усилением склероза стромы и лимфогистиоцитарной инфильтрации. Выраженные повреждения тубулоинтерстициального аппарата почек также сопровождались диффузной лимфогистиоцитарной инфильтрацией интерстиция на фоне атрофии канальцев, а также фиброза и склерозирования сосудистой стенки.

Статистический анализ данных производился с использованием стандартного пакета программ « STATISTICA 7».

Результаты. Из данных, представленных на рис. 6, следует, что незначительные ТИИ имелись только у пациентов 1 группы (33%), большинство пациентов 1 и 2 групп имели умеренные тубулоинтерстициальные изменения, а у 45% больных с двухсторонним нефролитиазом имелись выраженные ТИИ. При этом именно у пациентов 2 группы отмечалось более выраженное снижение почечных функций, о чем свидетельствует присутствие в этой группе больных с 3 стадией ХБП. При проведении корреляционного анализа получена умеренная корреляция между степенью тубулоинтерстициальных изменений и стадией ХБП (r = 0,5).

Учитывая данные литературы об участии в реализации процессов нефрофиброза целого спектра цитокинов и ростовых факторов, были сопоставлены уровни некоторых медиаторов в изучаемых группах на дооперационном этапе и в контроле. Было выявлено достоверное увеличение концентрации исследуемых показателей у больных МКБ по сравнению с группой контроля (р≤0,05) (рис.7). В то же время при сравнительном анализе уровней профибротических цитокинов в группах больных МКБ показатели во 2 группе оказались достоверно выше всех величин по сравнению с 1 группой (р≤0,05).

Таким образом, сопоставляя данные, полученные при лабораторной диагностике на дооперационном этапе, с результатами морфометрии, можно считать, что исследуемые молекулярные медиаторы допустимо использовать в качестве неинвазивных маркеров нефрофиброза, в частности, при динамической оценки хирургического лечения МКБ.

Для динамической оценки активности процессов нефрофиброза в раннем послеоперационном периоде (на 7-10 сутки) у всех пациентов были определены концентрации профибротических медиаторов в сыворотке крови и в моче (табл.2).

Несмотря на выполненное в полном объеме хирургическое вмешательство, позволяющее в большинстве случаев добиться ликвидации конкрементов, у большинства пациентов обеих групп сохранялся повышенный уровень исследуемых маркеров и даже тенденция к увеличению некоторых из них, что, вероятно, обусловлено активацией процессов фибро — и ангиогенеза на фоне операционной травмы.

Несмотря на то, что тенденция к различию по группам сохранялась на 7-10 сутки после операции, достоверные различия были получены лишь по уровню мочевых показателей и ИЛ 12 (р≤0,05), что может свидетельствовать о наличии локального повреждения на фоне более выраженных исходных изменений у пациентов 2 группы.

Динамическая оценка концентрации профибротических медиаторов у больных МКБ через 7-10 дней после операции

Таблица 2

|

Показатель |

1 группа ( n= 35) |

2 группа (n=30) |

|

ИЛ 6, пг/мл |

10 ±2,3 |

12 ±3,2 |

|

ИЛ 12, пг/мл |

125 ±20,2 |

179 ± 25,4* |

|

TGF β, нг/мл |

5,3 ±0,3 |

5,2 ± 0,25 |

|

VEGF, пг/мл |

491 ± 19,7 |

492 ± 31,4 |

|

NO сыв, мкмоль/л |

19 ± 5, 4 |

20 ± 3,7 |

|

β2 МГ, мкг/мл |

0,4 ± 0,03 |

0,6 ± 0,02* |

|

МСР1 мочи, пг/мл |

830 ±94 |

1202 ±130* |

|

NO мочи, мкмоль/л |

14 ± 3,3 |

30 ± 2,6* |

П р и м еч а н и е : *- достоверность различий при сравнении в группах (р≤0,05 )

Таблица 3

Динамическая оценка концентрации профибротических медиаторов у больных МКБ через 1-3 месяца после операции

|

Показатель |

1 группа ( n= 35) |

2 группа (n=30) |

|

ИЛ 6, пг/мл |

4,7 ±1,3 |

9,2 ±3,2 |

|

ИЛ 12, пг/мл |

114 ±10,2 |

191 ± 20,4* |

|

TGF β, нг/мл |

4,9 ±0,4 |

5,2 ± 0,5 |

|

VEGF, пг/мл |

208 ± 16,7 |

500 ± 21,4* |

|

NO сыв, мкмоль/л |

20,6 ± 3, 2 |

24 ± 3,7 |

|

β2 МГ, мкг/мл |

0,3 ± 0,05 |

0,58 ± 0,04 |

|

МСР1 мочи, пг/мл |

544 ±64 |

1176 ±78* |

|

NO мочи, мкмоль/л |

6,2 ± 2,3 |

15,5 ± 3,6* |

П р и м еч а н и е : *- достоверность различий при сравнении в группах (р≤0,05 )

В то же время через 1-3 месяца после операции у пациентов 1 группы отмечалась тенденция к снижению ряда профибротичеких медиаторов (ИЛ 12, VEGF, NO мочи, МСР1), а у пациентов 2 группы ряд показателей, таких как ИЛ 12, VEGF, NO сыворотки, β2 МГ, МСР1 в моче имел тенденцию к повышению, что, видимо, обусловлено более тяжелыми исходными изменениями почечной паренхимы, возможно, необратимого характера с формированием выраженного тубулоинтерстициального фиброза на фоне активации процессов ангиогенеза (табл.3).

Обсуждение. Таким образом в ходе хирургического лечения больных односторонним нефролитиазом на основании исследуемых маркеров нефрофи-броза, несмотря на результативность большинства оперативных вмешательств, не было получено достоверного подтверждения сокращения выраженности тубулоинтерстициального фиброза (рис.8). А у пациентов с двухсторонним поражением через 1-3 месяца после оперативного вмешательства регистрировалось усиление процессов нефрофиброза, что создает предпосылки для использования у данных пациентов нефропротективной терапии (рис.9).

Выводы. В качестве неинвазивных маркеров тубулоинтерстициального фиброза, являющегося патоморфологической основой ХБП, могут быть использованы такие молекулярные медиаторы, как: ИЛ6, ИЛ12, TGF β, VEGF и NO в сыворотке крови и экскрецию с мочой β2 МГ, МСР1 и NO.

Выполнение оперативного вмешательства, помимо улучшения процессов уро- и гемодинамики приводит к активации процессов нефрофиброза, что требует определения путей воздействия с целью коррекции данного состояния.

У больных с двухсторонним нефролитиазом на фоне имеющихся выраженных тубулоинтерстициальных повреждений, сохраняющиеся в послеоперационном периоде высокие показатели нефрофибро-за могут свидетельствовать о необратимости данных изменений, что ведет к прогрессированию ХБП.

Список литературы Профибротические медиаторы в оценке тубулоин-терстициальных изменений при хирургическом лечении больных с мочекаменной болезнью

- Аляев, Ю.Г. Метафилактика мочекаменной болезни/Ю.Г. Аляев, А.В.Амосов, В.С.Саенко. -М., 2007. -С. 3.

- Иммунологические показатели у больных мочекаменной болезнью и вторичным пиелонефритом/И.И. Казеко, В.А. Жмуров, А.А. Боровский и др.//Урология. -2008. -№1. -С. 11-15.

- Дзеранов, Н.К. Мочекаменная болезнь. Клинические рекомендации/Н.К.Дзеранов, Н.А.Лопаткин. -М., 2007. -С. 29.

- Зубарев, А.В. Диагностический ультразвук. Уро-нефрология. Практическое руководство/А.В.Зубарев, В.Е.Гажонова. -М., 2002. -С.73.

- Есилевский, Ю.М. Реография органов мочеполовой системы/Ю.М. Есилевский. -М., 2004. C.67.

- Казаченко, А.В. Пути профилактики повреждения почек при выполнении нефролитомии или дистанционной литотрипсии по поводу нефролитиаза/А.В.Казаченко, Н.К.Дзеранов, Э.К.Яненко//Урология и нефрология. -1998. -№4. -С. 10-13.

- Камынина, С.А. Результаты оперативного лечения коралловидного нефролитиаза/С.А. Камынина, Э.К.Яненко, Т.В.Обухова//Урология. -2005. -№4. -C. 33-36.

- Лопаткин, Н.А. 15-летний опыт применения ДЛТ в лечении МКБ/Н.А.Лопаткин, Н.К.Дзеранов//Материалы Пленума правления Российского общества урологов. -М., 2003. -С. 5-25.

- Klahr, S. Obstructive nephropathy/S. Klahr//Kidney Int.-1998.-Vol.54. -P. 286-300.

- Fine, L.G. Chronic hypoxia as a mechanism of progression of chronic kidney diseases: from hypothesis to novel therapeutics/L.G. Fine, JT.//Kidney Int. -2008, Jul. 16.

- Pathogenesis of chronic renal failure in the primary glomerulopathies, renal vasculopathies and chronic interstitial nephritides/A. Boble, G.A.Muller, W. Webmann et al.//Kidney Int. 1996; 54:2-92.

- Wada, T. Chemokines:new target molecules in renal diseases/T. Wada, Y.K. Оkoyama Hobayasbi//Clin Exp Neph.-2000.-4; 273-280.

- Шишкин, А.Н. Дисфункция эндотелия у пациентов с прогрессирующими заболеваниями почек/А.Н.Шишкин, Д.В.Кирилюк//Нефрология. -2005; 9: 2: 16-22.

- Gerber H. P. Vascular endothelial growth factor induces expression of the antiapoptotic proteins Bcl-2 and Al in vascular endothelial cells/H.P.Gerber, V. Dixit, N. Ferrara//J Biol Chem. -1998; 273; 13313-13316.

- Nitrite and nitrate determination in plasma: A critical evaluation./H.Моsbage, B. Kok, R. Huzenga et al. Clin Chem. -1995. -Vol. 41. -P. 892-896).