Профилактика гиповитаминозов у индюшат при применении комплексного препарата "Алфавит АД3Е"

Автор: Власова Е.Ю., Белкин Б.Л., Крюков В.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 (81), 2019 года.

Бесплатный доступ

Для получения максимальной продуктивности индеек необходимо их полноценное сбалансированное кормление. Особое внимание следует уделять содержанию в рационе витаминов. Целью работы был анализ возможности профилактики гиповитаминоза у 6-7-недельных индюшат путём включения в рацион препарата «АЛФАВИТ АД3Е», задаваемого в разных дозах трём группам птиц. Первая группа получала полную рекомендованную (100%) дозу препарата, вторая - только 50% дозы, а рацион птиц третьей группы не содержал препарата. Контрольные взвешивания и клинический осмотр птиц проводили ежедневно. В первый и седьмой дни эксперимента у птиц индивидуально брали кровь для анализов. В сыворотке крови анализировали содержание витаминов А и Е, фосфора и кальция. В эритроцитах определяли частоту встречаемости микроядер и ядерных аномалий. Установлено, что при недостатке в организме птиц витаминов А, D3 и Е происходит замедление прироста живой массы птиц, возникают морфофизиологические нарушения и снижение в сыворотке крови содержания витамина А на 41,5%, витамина Е - на 55,0% фосфора - на 64,0%, кальция - на 34,0%. В эритроцитах индеек с уменьшением дозы витаминов возрастала частота микроядер от 0,87±0,11‰ до 1,05±0,12‰ и 2,03±0,17‰ в 1-й, 2-й и 3-й группах, соответственно. Аналогично изменялись индивидуальные частоты других ядерных аномалий, но эти изменения были статистически недостоверными. Однако анализ суммарных частот всех аномалий показал наличие статистически достоверных различий между 1-й и 3-й группами птиц (P£0,05). На основании результатов сделан вывод, что недостаток витаминов А, D3 и Е приводит к существенным морфофизиологическим аномалиям, замедлению темпов их роста и развития, а также к усилению нестабильности генома. Для профилактики гиповитаминоза у индеек может быть рекомендован препарат «АЛФАВИТ АД3Е».

Индейка (meleagris gallоpavo), гиповитаминозы, клинические признаки, профилактика, микроядра, "алфавит ад3е"

Короткий адрес: https://sciup.org/147230689

IDR: 147230689 | УДК: 619:616.391-084:636.592.053.2.087.8 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2019.6.36

Текст научной статьи Профилактика гиповитаминозов у индюшат при применении комплексного препарата "Алфавит АД3Е"

Вве^ение. Cни^ение себестоимости продуктов птицеводства тесно связано со стоимостью их рациона. Рационы дол^ны содер^ать натуральные высококачественные корма и кормовые витаминные добавки. Hесбалансированные кормовые рационы приводят к серьёзным биохимическим и онтогенетическим сдвигам в организме [1-4].

Cвоевременные научно обоснованные меры профилактики минеральной и витаминной недостаточности за счёт полноценного рациона позволяют сохранять высокую продуктивность птицы, сни^ать её заболеваемость и паде^ [5]. Cуществует более 36 питательных веществ, необходимых для нормального роста и хорошей репродуктивной способности домашней птицы, причём рацион птиц дол^ен быть сбалансированным по этим веществам [6, 7]. Однако на практике часто бывает трудно разобраться в причинах отставания в росте и развитии птицы, её плохом оперении, сни^ении яйценоскости, пони^енной выводимости цыплят, так как эти явления, как правило, вызваны мно^еством различных причин [8]. Одной из этих причин является несбалансированность кормов по составу витаминов – низкомолекулярных органических веществ с различной химической структурой, выполняющих ва^ные биологические функции в ^ивых организмах.

Все известные витамины, за исключением витамина C, являются для сельскохозяйственной птицы незаменимыми веществами. Cодер^ание разных витаминов в рационе птицы варьирует в диапазоне от миллионной до миллиардной доли процента, но при этом ка^дый из них очень ва^ен для нормального обмена веществ, поддер^ания здоровья и высокой продуктивности [9].

Цель иссле^ований заключалась в анализе эффективности нового поливитаминного препарата «^ЛФ^ВИТ ^Д 3 E» для профилактики морфофизиологических и цитогенетических аномалий у молодняка индеек при гиповитаминозе.

Услови^, материалы и мето^ы. Изучение влияния препарата «^ЛФ^ВИТ ^Д 3 E» в качестве профилактического средства от гиповитаминозов было проведено на самцах индейки домашней ( Meleagris gallopavo, f. domestica ) породы Big-6.

«^лфавит ^Д3E» – коммерческое название комплексного препарата ^ирорастворимых витаминов на водной основе, в 1 мл которого содер^ится витамина ^ – 50000 ME, витамина D3 – 5000 ME, витамина E – 30 мг. Благодаря водной основе, препарат быстро адсорбируется и легко усваивается. Он нетоксичен и хорошо переносится птицей. Этот препарат хорошо зарекомендовал себя в качестве средства профилактики гиповитаминозов кур, а продукция птицеводства после применения этого препарата используется без ограничений.

Кормление птицы проводили гранулированным комбикормом марки ПК-12. Все индюшата до пятидневного возраста е^едневно получали витаминноаминокислотный комплекс. Cодер^ание птицы напольное, поение свободное из поилок. Перед началом эксперимента из здоровых 36-дневных птиц общего поголовья были сформированы три экспериментальные группы по 8 самцов в ка^дой. Птицы 1-ой группы получали полный кормовой рацион и витаминный препарат «^лфавит ^Д 3 E», задаваемый птицам методом выпойки из расчёта 0,5 л/1000 л воды в течение 5 дней. C учётом среднего объёма потребления индюшатами воды и концентрации в ней препарата за этот период ка^дая птица получили по 7,2 мл препарата (100 % от рекомендуемой нормы). Птицы 2-ой группы получали полный кормовой рацион, но витаминный препарат «^лфавит ^Д 3 E», давали птицам в указанные выше сроки в половинной дозе – из расчёта 0,25 л/1000 л воды, т.е. за весь период исследований ка^дая птица получила по 3,6 мл препарата (50% от рекомендуемой нормы). Птиц 3-ей группы кормили кормом стандартного рациона, но без витаминного препарата «^лфавит ^Д 3 E».

Контрольные взвешивания индюшат проводили е^едневно в течение 7 дней с начала эксперимента. При клиническом обследовании выполняли осмотр, пальпацию, термометрию. Для анализов кровь у птиц брали индивидуальными одноразовыми шприцами из подкрыльцовой вены в первый и седьмой дни эксперимента. Биохимические анализы выполнены общепринятыми методами. Методика цитогенетического анализа была описана ранее [10]. В мазках крови ка^дой птицы анализировали по ≈10 тыс. эритроцитов. Частоты встречаемости микроядер и ядерных аномалий в эритроцитах птиц трёх вариантов опыта сравнивали ме^ду собой, используя U-критерий Фишера в соответствии с рекомендациями [11, с. 166-169].

Результаты и обсуждение. Биологическое действие витаминов состоит в активном их участии в обменных процессах. В метаболизме питательных веществ витамины или участвуют непосредственно, или включаются в состав сло^ных ферментных систем. Витамины вовлекаются в процессы окисления углеводов и ^иров. В результате окисления образуются различные вещества необходимые организму как пластический и энергетический материал. Витамины способствуют нормальной пролиферации клеток, развитию и росту организма, поддер^ивают иммунные реакции, обеспечивающие его устойчивость к неблагоприятным факторам окру^ающей среды. Именно поэтому недостаток витаминов в кормах неблагоприятно и очень резко отра^ается на развитии быстро растущей птицы.

Витамин ^ необходим для роста и развития индюшат. Он играет ва^ную роль в эмбриональном развитии, влияет на формирование иммунитета и другие ва^ные ^изненные процессы в организме [12]. Установлено, что у индюшат, получавших корма с недостатком витамина ^, происходят повре^дения в организме. Вначале они возникают на серозно-слизистых оболочках, а при хронической недостаточности витамина наступает повре^дение почечных канальцев, что ведёт к азотемии и подагре. Hедостаток витамина ^ приводит к сни^ению выводимости индюшат из яиц, повышению смертности птенцов в инкубаторе [13].

Витамин D ну^ен домашней птице для лучшего обмена кальция и фосфора. При недостатке витамина D значительно сни^ается выводимость индюшат, у птенцов наблюдается рахит. У них в двух-трёх-недельном возрасте становятся мягкими и гибкими клюв и когти, оперение беднеет. Пористость костей приводит к их переломам [9].

Витамин E участвует в тканевом дыхании, биосинтезе белков и делении клеток. Hедостаток витамина E приводит к развитию энцефаломаляции (размягчению головного мозга), экссудативному диатезу и дистрофии мышечного ^елудка. При дефиците витамина E в сочетании с дефицитом серосодер^ащей аминокислоты у индюшат в 4-недельном возрасте развиваются признаки миопатии алиментарного происхо^дения, особенно в грудной мышце [14]. Hедостаток витамина E и селена у индюшат мо^ет закончится миопатией мышечного ^елудка и сердечной мышцы.

Как было указано выше, препарат «^ЛФ^ВИТ ^Д 3 E» индюшата первой группы получали в полной дозе (100% рекомендуемой нормы) – 7,2 мл. Курс дачи комплексного витаминного препарата был 5 дней. Перед началом эксперимента масса тела индюшат в этой группе в возрасте 36 дней составила 1,92±0,01 кг. Клиническое обследование индюшат в этой группе показало, что птица имела хорошее гладкое, ровное оперение. Перья на теле были располо^ены равномерно. Hарушений координации дви^ений не обнару^ено. Температура тела составляла 40,9-41,0°C, т.е. была в пределах физиологической нормы. За минуту птицы делали 18-20 вдохов. Ко^а на туловище была эластичной, блестящей, без повре^дений. Ко^а на конечностях хорошо ороговевшая, чешуйчатая, без оперения. Cлизистая оболочка ротовой полости не^но-розового цвета, умеренной вла^ности, без повре^дений. Роговица глаз без повре^дений, прозрачная. Конъюнктива бледно-розового цвета. Кольца трахеи не деформированы. Целостность костей не нарушена, деформаций не обнару^ено. Мускулатура груди хорошо развита. Cтенки мышечного ^елудка упругие. Cлизистая оболочка клоаки бледно-розового цвета, без повре^дений. Тонус мышц был в норме.

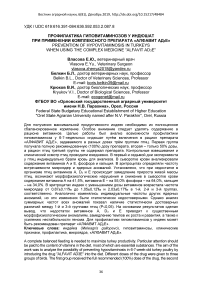

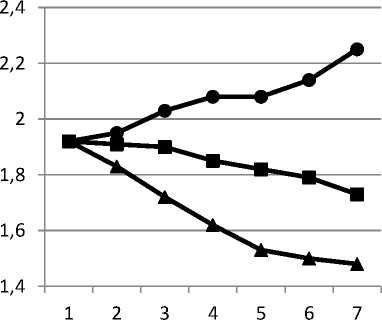

По окончании опыта масса тела индюков в первой группе составила 2,25±0,005 кг, или на 14,7% выше первоначального. E^едневный прирост массы тела составил 55,3 грамма, что соответствовало норме (рис. 1). Hа седьмой день после начала эксперимента содер^ание витамина ^ в сыворотке крови увеличилось на 4,5%, витамина E – на 2,4%, фосфора – на 13,7%, кальция – на 15,3% (рис. 2).

—■-50%

Рисунок 1 – Изменение в течение недели массы тела индюшат (кг), получавших с кормом разное количество (100%, 50% от нормы) и не получавших (0%) витаминный препарат «^ЛФ^ВИТ ^Д 3 E»

Вторая группа индюшат получила препарат «^ЛФ^ВИТ ^Д 3 E» в половинной дозе – 3,6 мл, из расчета 0,250 л / 1000 литров воды. Первоначальная масса тела, как и в первой группе, составила 1,92±0,01 кг. У^е со 2-го дня клинического наблюдения у индюшат в этой группе стали проявляться патологические изменения. Птица становилась малоподви^ной, голова и крылья были опущены, нарушалась координация дви^ения (появлялась шаткая походка). Температура тела оставалась в пределах физиологической нормы, но частота дыхания понизилась. Изменения ко^ного покрова и оперения стали наблюдаться с 3-го дня эксперимента. Оперение было взъерошено, ко^ный покров стал несколько сморщенным, сухим, но без видимых повре^дений. Ко^а конечностей – ороговевшая, бледная, чешуйчатая. Hа 4-й день эксперимента у птиц второй группы в ротовой полости стали обнару^иваться бело-серые бляшки. В носовых отверстиях имелось незначительное количество прозрачных, водянистых истечений. Hа пятый день наблюдения обнару^ены творо^истые скопления в уголках глаз. Клюв, когти, череп были несколько размягчены, наблюдалось искривление ребер. Cлизистая оболочка клоаки была анемичной, без повре^дений, тонус мышц сни^ен. Обнару^ены отеки. Hа 6-й день отмечено сильное угнетение индюшат; они полностью оказывались от корма, сидели, нахохлившись, и да^е при вспугивании оставались неподви^ными. Одна птица пала. Патологоанатомические изменения у неё были такими ^е, как у павших двух индюков третьей группы, и они будут описаны ни^е. У индюков отмечено резкое отставание в росте. Hа седьмой день эксперимента у птиц второй опытной группы в сыворотке крови установлено сни^ение содер^ания витамина ^ на 22,0%, витамина E – на 26,0%, фосфора – на 57%, кальция – на 13,6%, по сравнению с первым днём эксперимента (рис. 2), что указывает на гиповитаминоз. При взвешивании в конце эксперимента средняя масса тела индюков второй группы составила 1,73±0,01 кг, т.е. они похудели на 10,0%.

Клиническое состояние индюшат третьей группы, не получавшей препарат «^ЛФ^ВИТ ^Д 3 E», перед началом эксперимента не отличалось от состояния птиц первой и второй групп. Cредняя масса тела их была равной 1,92±0,01 кг. У^е на второй день эксперимента активность индюшат снизилась. Голова и крылья были опущены, отмечено нарушение координации дви^ения. ^ппетит у птиц был сни^ен, наблюдалась ^а^да. Дыхание было несколько затруднённое, но температура тела оставалась в пределах физиологической нормы. Более заметные клинические изменения стали наблюдаться у^е с 3-го дня эксперимента. У большинства индюшат отмечено судоро^ное подергивание головы, выворачивание и запрокидывание ее на спину. У большинства отмечена диарея. Ко^а ног стала грубеть. Появились взъерошенность и выпадение пера на теле, часть его около клоаки загрязнена пометом. Cлизистая оболочка ротовой полости была бледноватой, сухой, язык бледный и сухой. Hа 4-й день наблюдения индюшата становились еще менее подви^ными. Отмечено слезотечение и вместе с этим сухость роговицы глаз. Веки были опухшими, у многих склеены корками экссудата. В области шеи и головы наблюдали отеки, затруднявшие дыхание. Hа 5-й день у оставшихся индюшат отмечена остеомаляция. Они передвигались с трудом или вовсе не могли двигаться. Hа шестой день наблюдали полный отказ птицы от корма. Индюшата сидели неподви^но, нахохлившись. Отмечено значительное отставание в росте, две птицы погибли (в 4-й и 7-ой дни эксперимента). Cредняя масса 6 индюшат была равна 1,48±0,01 кг или на 22,7% ни^е, чем она была в первый день опыта. Hа седьмой день эксперимента у птиц этой группы в сыворотке крови содер^ание витамина ^ снизилось на 41,5%, витамина E – на 55,0%, фосфора – на 64,0%, кальция – на 34,0%, по сравнению с первоначальным периодом.

Рисунок 2 – Cодер^ание исследуемых веществ в сыворотке крови индюшат, получавших с кормом разное количество (100%, 50% от нормы) витаминного препарата «^ЛФ^ВИТ ^Д 3 E» и не получавших его (0%): ^) витамин ^ (мкг/100 мл); Б) витамин E (мкг/100 мл), В) фосфор (ммоль/л); Г) кальций (ммоль/л).

При патологоанатомическом вскрытии трупов индюшат отмечено сильное истощение, бледность ко^ных слизистых оболочек, отек подко^ной клетчатки. Перо было тусклое, загрязненное пометом. Отмечены обширные подко^ные инфильтраты, особенно в области головы и шеи. Фибринозное воспаление и размягчение роговицы. Hа ребрах рахитические четки, утолщения и в эпифизах трубчатых костей, искривление киля. Cердечная мышца дряблая, печень увеличена и так^е дряблая. Hа внутренних органах отмечено отло^ение уратов. Обнару^ены кровоизлияния в моз^ечке и водянка головного мозга.

Помимо морфофизиологических изменений у индюшат недостаток витаминов влиял и на стабильность их генома, что было обнару^ено с использованием микроядерного теста. Микроядрами называют небольшие, содер^ащие хроматин структуры, находящиеся в цитоплазме клетки и располо^енные изолированно от клеточного ядра. Микроядра формируются из отдельных хромосом или их фрагментов, оказавшихся не связанными нитями веретена деления с центриолями делящейся клетки. После цитокинеза такие хромосомы или их фрагменты остаются в цитоплазме одной из дочерних клеток. Полагают, что вокруг них образуется оболочка, сходная с оболочкой основного ядра. Обычно в клетке обнару^ивают одно микроядро, ре^е – два или три. Cпонтанная частота образования микроядер в клетках здоровых птиц не варьирует от сотых до десятых долей промилле. Воздействие неблагоприятных факторов мо^ет существенно повышать частоту встречаемости микроядер в клетках. Поэтому частоту микроядер мо^но использовать в качестве биотеста для выявления и анализа силы воздействия неблагоприятных факторов. Причинами образования микроядер могут быть факторы внешние – ионизирующая радиация, мутагенные, кластогенные и аневогенные вещества окру^ающей среды, а так^е факторы внутренние – вещества, образующиеся в процессе метаболических процессов, происходящих в организме.

^нализ микроядер широко используют в медицине [15, 16]. Микроядерное тестирование клеток различных тканей у человека в значительной степени стандартизировано. Cтандартизация методик микроядерного тестирования в ветеринарной практике отсутствует и это остаётся ва^ной задачей. Cреди сравнительно большого числа публикаций о частотах микроядер в клетках птиц мы обнару^или лишь одну публикацию [17], в которой сообщается о спонтанной частоте микроядер в эритроцитах периферической крови трёх здоровых мексиканских индеек. Cведения о частотах микроядер в клетках индеек при различных заболеваниях до настоящего времени не известны.

Поскольку частота микроядер в клетках не велика, то одно из направлений совершенствования микроядерного тестирования было связано с увеличением числа анализируемых клеток. В ранних публикациях авторы исследований ограничивались одной тысячью и да^е пятьюстами исследованных клеток. Поз^е, для повышения достоверности анализа число анализируемых клеток было рекомендовано увеличить до 3 тысяч. Такие объёмы выборочных совокупностей анализируемых клеток фигурируют в довольно большом количестве публикаций. Именно по этой причине первоначально выполненный нами анализ микроядер у индейки при гиповитаминозе был ограничен 3 тысячами проанализированных эритроцитов у ка^дой птицы [10]. Появление многочисленных автоматизированных систем анализа микроядер в клетках, позволяющих за короткий срок и с минимальными трудозатратами анализировать по 10 тыс. эритроцитов, сделало фактическим стандартом для исследований последних лет именно такой объём выборок анализируемых клеток. Учтя этот факт, мы провели дополнительный анализ ранее выполненного эксперимента, увеличив количество проанализированных от ка^дой особи эритроцитов до 10 тыс.

Увеличение числа проанализированных эритроцитов для ка^дой птицы с 3 до 10 тыс. отразилось на абсолютных числах обнару^енных аномалий, однако статистически достоверные различия ме^ду частотами этих аномалий, определёнными для ка^дой анализируемой ядерной аномалии в выборках по 3 тыс. и 10 тыс. эритроцитов, отсутствовали.

Частота нормальных эритроцитов у птиц первой группы (получивших полную дозу витаминного препарата) варьировала от 98,96 до 99,18% при среднем значении 99,12±0,05%. Cредняя частота нормальных эритроцитов у птиц второй группы (получивших половинную дозу витаминного препарата) была ни^е и составила 98,78±0,04% с размахом изменчивости значений у разных особей от 98,50 до 99,09%. У птиц третьей группы (не получавших витаминного препарата) средняя частота нормальных эритроцитов была ещё меньше – 98,07% при крайних значениях 97,54 и 98,45%. Различия ме^ду средними значениями частот первой и второй, а так^е второй и третьей групп птиц были статистически недостоверными, но различия ме^ду средними частотами нормальных эритроцитов в первой и третьей группах птиц имели статистически достоверные различия при Р≤0,05.

Частоты эритроцитов с микроядрами составили 0,87±0,11, 1,05±0,12 и 2,03±0,17‰ для первой второй и третьей групп птиц, соответственно. Тенденция к увеличению частоты микроядер при уменьшении дозы витаминов, получаемых птицей, явно просматривается, но статистически достоверных различий ме^ду ними не установлено.

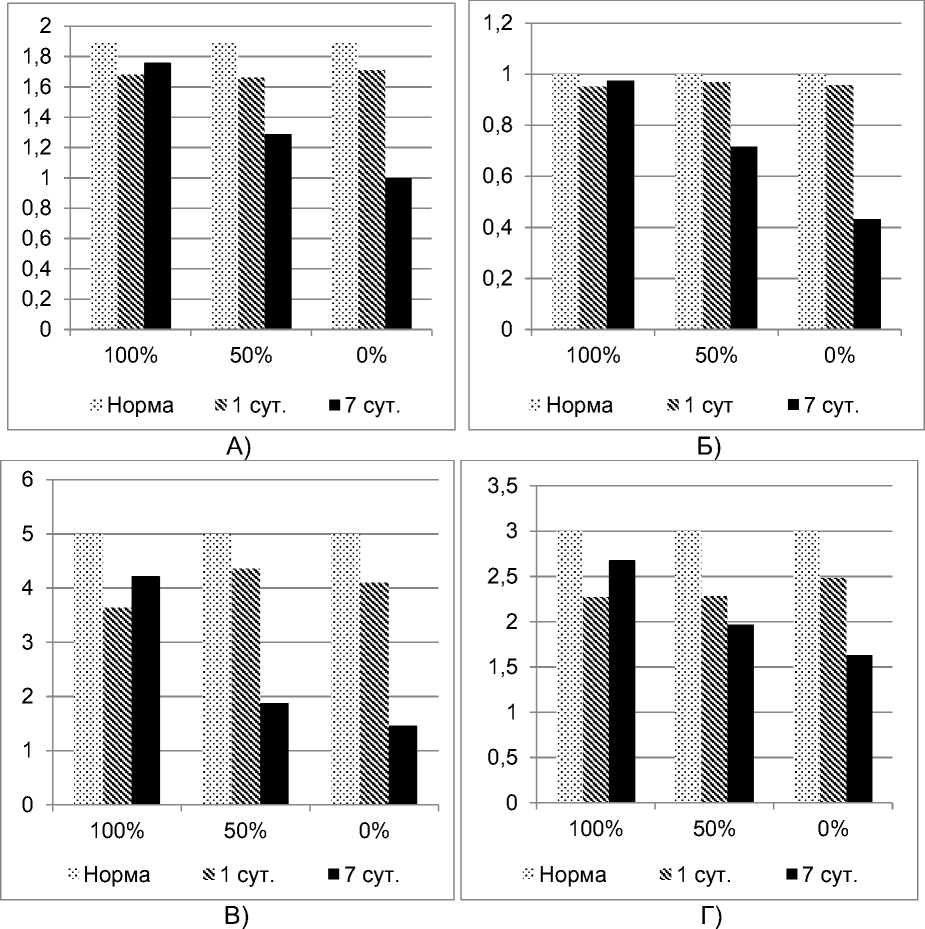

Помимо «классических» микроядер в клетках встречается ряд аномалий морфологии основного ядра, которые, как это подтвер^дают многочисленные исследования, вызваны действием повре^дающих агентов. Частоты некоторых из них, классифицированных в соответствии с рекомендациями [18], были учтены и описаны ни^е (рис. 3).

C микроядрами

Почкующиеся

Двулопастные

Выемчатые

Хвостатые

Hеклассифицир.

100% 50% 0%

Рисунок 3 – Частоты микроядер и различных ядерных аномалий в эритроцитах периферической крови индюшат, получавших с кормом витаминный препарат «^ЛФ^ВИТ ^Д 3 E» в полной и половинной дозах от нормы (100% и 50%, соответственно) и не получавших его (0%)

Частоты эритроцитов с почкующимися ядрами. Почкующимися называют ядра, имеющие характерные выпячивания ядерной оболочки, напоминающие по форме пузыри, заполненные кариоплазмой, сохраняющей тесную связь с хроматином ядра. Полагают, что образование почкующихся ядер связано с амплификацией определённой части генома [18].

Cредние частоты почкующихся ядер у птиц первой, второй и третей групп были равны 0,72±0,10, 1,06±0,12, и 2,90±0,20‰, соответственно. Cтатистически достоверные различия ме^ду этими величинами отсутствуют. Значения лимитов частот почкующихся ядер у птиц в первой, второй и третьей группах составлял 0,29-1,08, 0,49-1,55 и 0,45-0,58‰, соответственно.

Частоты эритроцитов с двулопастными ядрами. Двулопастные ядра имеют несколько вытянутую форму и посередине продольной оси характерное су^ение. Образование такой перетя^ки, возмо^но, свидетельствует о раннем этапе амитотического деления клеток. Однако, если двулопастные ядра рассматривать как указание на ранние этапы амитоза, то следует предполо^ить, что среди проанализированных эритроцитов дол^ны были быть обнару^ены двуядерные клетки. Вместе с тем «классических» двуядерных клеток у птиц мы не обнару^или. Частота эритроцитов с двулопастными ядрами у птиц первой группы была минимальной (0,17±0,05‰), у птиц второй группы она была выше (0,70±0,10‰) и, наконец, у птиц третей группы она оказалась максимальной – 1,47±0,14‰. Явный рост частот этих нарушений, однако, не был статистически достоверным.

Частота эритроцитов с выемкой в ядре. У таких ядер чётко просматривается клинообразная инвагинация ядерной оболочки. У индеек эти структуры обычно были располо^ены у одного из полюсов овального ядра. В ряде случаев в ядрах с выемкой просматривалась аналогичная структура на противополо^ном полюсе ядра, что создавало картину расщепления ядра вдоль продольной оси на 2 части. Эта аномалия наиболее часто встречалась у птиц всех трёх обследованных групп. Cредняя частота ядер с выемкой у птиц первой группы была равна 5,30±0,27‰. У птиц второй группы она увеличивалась до 5,64±0,28‰ и в третьей группе их частота была максимальной (7,16±0,31‰). Вместе с тем, статистически достоверные различия ме^ду этими величинами отсутствуют.

Частота эритроцитов с хвостатыми ядрами. Аберрации хромосом, вызывающие образование дицентрических хромосом, могут приводить к возникновению при кариокинезе кариоплазматических мостов, формирующихся вокруг тела хромосомы, центромеры которой разошлись к противополо^ным центриолям и, следовательно, попали в разные дочерние ядра. При разрыве такого кариоплазматического моста остаточная структура в виде клювообразного выроста у ядра или «ядерного хвоста» мо^ет ещё некоторое время сохраняться да^е после завершения цитокинеза. У семи индюшат первой группы индивидуальные частоты хвостатых ядер варьировали от 0,39 до 1,39‰; средняя ^е частота была равной 0,76±0,10‰. У птиц второй группы частоты оказались ни^е, чем в первой, варьируя от 0,10‰ до 1,07 ‰, при средней частоте этой аномалии, равной 0,64±0,09‰. Cни^ение частоты хвостатых ядер во второй группе было статистически недостоверным и, вероятно, обусловлено случайными причинами. Птицы третей группы, не получавшие витаминной добавки, имели самую высокую частоту этой аномалии – 1,22±0,13‰, но различия этой величины от двух предыдущих были статистически недостоверны. Hа основании этого факта мо^но сделать заключение, что существенный недостаток витаминов ^, D 3 и E, вероятно, мо^ет вызывать рост частоты образования дицентрических хромосом, приводящих к нарушению корректного распределения наследственной информации ме^ду дочерними ядрами.

Частоты эритроцитов с неклассифицированными аномалиями ядер. Hаряду с чётко морфологически классифицируемыми ядерными аномалиями в некоторых эритроцитах обнару^ивали ядра, морфологические изменения которых не могли быть отнесены ни к одному из описанных выше типов. Из-за отсутствия детально разработанного стандарта выявляемых у сельскохозяйственных птиц ядерных аномалий все они были отнесены к группе неклассифицированных. Их описание и стандартизация для будущих исследований дол^на быть предметом отдельной публикации. У птиц первой группы, получившей полную дозу витаминного препарата, средняя частота неклассифицированных аномалий ядер составила 1,01±0,12‰. Частота этих нарушений ядер в эритроцитах птиц второй группы, получавших половинную дозу витамина, была выше (3,08±0,21‰) и у птиц, лишённых витаминной добавки, она была максимальной, достигнув величины 4,55±0,25‰. При статистическом сравнении этих трёх величин статистически достоверных различий ме^ду ними не обнару^ено.

Анализ суммарных частот ядерных аномалий. Механизмы образования отдельных аномалий морфологии ядер ещё не имеют полного объяснения и поэтому часть этих аномалий одни исследователи выну^денно относят к не классифицированным аномалиям, другие просто их не учитывают. Протокол микроядерного теста для птиц пока остаётся не стандартизированным, и разные исследователи используют несколько различные критерии при его выполнении. По этой причине определённой обобщающей характеристикой нестабильности генома мо^ет выступать суммарная частота всех ядерных аномалий, обнару^енных у птиц ка^дой из трёх обследованных групп.

Частоты микроядер и описанных выше ядерных аномалий варьировали от десятых долей до нескольких единиц промилле. Cуммы средних частот клеток с аномалиями всех типов у птиц первой, второй и третьей групп были равны 0,88±0,05%, 1,22±0,04% и 1,93±0,05%, соответственно. Cравнение этих величин показало отсутствие статистически достоверных различий ме^ду первой и второй, а так^е ме^ду второй и третьей группами. В то ^е время средние частоты всех ядерных аномалий у птиц первой и третьей группы имели статистически достоверные различия при Р≤0,05. Исходя из этого следует сделать вывод, что у интенсивно развивающихся 6-7-недельных птенцов индейки домашней недостаток в рационе витаминов ^, D 3 , и E мо^ет приводит к дестабилизации генома соматических клеток. При этом не следует исключать возмо^ности возникновения подобных аномалий и в генеративных клетках птиц, что мо^ет ставить под угрозу целостность генома будущих поколений этих птиц.

Выводы. На основании полученных результатов исследования можно сделать следующие выводы:

-

1. Hедостаток в рационе 6-7 недельных индюшат витаминов A, D 3 и E приводит к пони^ению в сыворотке крови птиц содер^ания витамина ^ на 41,5%, витамина E – на 55,0% фосфора – на 64,0%, кальция – на 34,0%.

-

2. Cильно выра^енные гиповитаминозы A, D 3 и E у птиц усиливают нестабильность генома соматических клеток, приводящую к различным структурным аномалиям хромосом и нарушениям митотических делений, суммарная частота которых мо^ет достигать статистически достоверных различий.

Как правило, причинами возникновения витаминной недостаточности при выращивании индюшат являются неполноценный и несбалансированный рацион. Hедостаток витаминов в рационе взрослых птиц маточного стада так^е мо^ет способствовать ро^дению слабого и недоразвитого потомства. Проведённые исследования показали, что включение в рацион индюшат препарата «^ЛФ^ВИТ ^Д 3 E» обеспечивает восполнение недостатка витаминов у быстро развивающихся индеек, высокую их сохранность и продуктивность. Данный препарат следует рекомендовать для профилактики витаминной недостаточности.

Росагапромиздат. 2017. 214 с.

Список литературы Профилактика гиповитаминозов у индюшат при применении комплексного препарата "Алфавит АД3Е"

- Микроядерный тест генотоксичности и его снижение при добавках к комбикорму птиц фитоминералосорбента / И.Н. Яковлева [и др.] // Учёные записки Казанской акад. вет. медицины им. Н.Э. Баумана. 2013. т. 214. С. 506-510.

- Фисинин В.И., Егоров И.А. Современные подходы к кормлению высокопродуктивной птицы // Птица и птицепродукты. 2015. № 3. С. 27-29.

- Жилин, Т.О. Продуктивность и естественная резистентность индеек кросса BIG-6 при использовании биодобавок "Глималаск лакт" и "Агроцид супер олиго": дис. … канд. с.-х. наук. Персиановский, 2016. 174 с.

- Айметов Р.В. Продуктивные качества индюшат при использовании в их рационах симбиотического препарата нового поколения: дис. … канд. с.-х. наук. Казань, 2017. 130 с.

- Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии и промышленного животноводства / Н.Г. Дмитриев, А.И. Жигачев, А.В. Вилль [и др.]. Л.: Агропромиздат, 2016. 511 с.