Профилактика и лечение абдоминального компартмент-синдрома у больных с острой кишечной непроходимостью

Автор: Стойко Юрий Михайлович, Зубрицкий Владислав Феликсович, Забелин Максим Васильевич, Левчук Александр Львович, Сальников Андрей Анатольевич, Майоров А.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.5, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты измерения и динамики внутрибрюшного давления (ВБД) у 168 больных кишечной непроходимостью. Установлено, что при острой кишечной непроходимости в 72,6% случаях происходит повышение ВБД, при этом в 32,14% случаев отмечается снижение абдоминально перфузионного давления ниже 65 мм рт. ст, а в 6,55% случаев развивается синдром внутрибрюшной гипертензии. Завершение оперативного лечения острой кишечной непроходимости с использованием метода лапаростомии и ушиванием только кожного лоскута, не стягивая мышечно-апонев-ротический слой брюшной стенки, в сочетании с интубацией кишечника, является эффективным методом, направленным на профилактику и лечение внутрибрюшной гипертензии. Данные приемы способствуют нормализации внутрибрюшного и перфузионного давления, снижая летальность с 18,89 до 7,69%.

Абдоминальный компартмент-синдром, внутри-брюшное давление, острая кишечная непроходимость, полиорганная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/140187875

IDR: 140187875 | УДК: 616.34

Текст научной статьи Профилактика и лечение абдоминального компартмент-синдрома у больных с острой кишечной непроходимостью

Проблема острой кишечной непроходимости (ОКН) в силу разнообразия вызывающих ее причин – одна из нерешенных и наиболее сложных в неотложной абдоминальной хирургии. Несмотря на оптимизацию организационных мероприятий, совершенствование оказания хирургической и реаниматологической помощи, внедрение новых технологий в медицинскую практику, эта проблема продолжает оставаться актуальной, так как летальность составляет 7,6–20% [1, 2].

Все это побуждает обратить внимание на компоненты патогенеза ОКН, ранее казавшиеся малозначимыми. Одним из таких сравнительно малоизученных компонентов патогенеза является повышенное ВБД, которое, по единодушному мнению исследователей, оказывает не только местное, но и системное действие [1, 3, 4, 5].

Основное патологическое влияние повышенного ВБД, заключающееся в нарушении кровообращения в ограниченном пространстве, ишемии находящихся в этом пространстве органов и тканей с расстройством их функций вплоть до полного угасания. Известно, что ОКН является одной из наиболее частых причин развития абдоминального компартмент-синдрома (АКС), симптомо-комплекса, развивающегося вследствие повышения ВБД и характеризующегося развитием полиорганной недостаточности [4]. Летальность при АКС высока – 42–68%, а при отсутствии лечения достигает 100% [4, 5].

В отечественной литературе отсутствуют точные сведения о частоте развития АКС при ОКН и нет публикаций, отражающих значимость показателей ВБД в выборе хирургической тактики у данной категории больных. Все вышеизложенное позволяет заключить, что проблема диагностики и лечения ОКН, осложненной внутрибрюшной гипертензией является актуальной и требует своего решения.

Материал и методы

Основу исследования составили клинические материалы обследования и лечения 168 больных ОКН, находившихся под нашим наблюдением за период 2005–2009 гг. Из них 77 (45,83%) пациентов были мужского пола, 91 (54,17%) – женского. Средний возраст составил 59,6±11 лет. Сопутствующие заболевания имелись у 105 (62,5%) больных. Причиной ОКН в 39,9% являлась ущемленная вентральная грыжа, в33,3% – спаечная болезнь брюшной полости, в 22,6% – рак толстой кишки,в 4,2% – заворот кишечника. У 103 (61,3%) больных имела место тонкокишечная непроходимость, у 65 (38,7%) – непроходимость локализовалась на уровне толстой кишки.

Диагностическая программа включала в себя клинико-лабораторные, ультразвуковые, рентгенологические и компьютерно-томографические методы исследования. Для оценки прогноза и тяжести состояния больных ис-

пользовали шкалы Мангеймского индекса перитонита (МИП), APACHE II. Степень органной дисфункции определяли по шкале SOFA.

Всем пациентам производили измерение ВБД и абдоминального перфузионного давления (АПД). Оценку ВБД проводили согласно рекомендациям Всемирного общества по изучению внутрибрюшной гипертензии (WSACS) путем измерения давления в мочевом пузыре с помощью тонометра низких давлений «Тритон – 01». При этом ВБД исследовали каждые 8 часов, если оно было ниже 15 мм рт. ст. и каждые 4 часа, при ВБД выше 15 мм рт. ст. АПД определяли как разницу между средним артериальным (САД) и ВБД (АПД = САД – ВБД). САД определяли как сумму одного систолического артериального давления (СД) и двух диастолических артериальных давления (ДД) деленную на три (САД = (ДД + ДД + СД) / 3).

При ОКН в 72,62% случаев было отмечено повышение ВБД. Уровень ВБГ I степени – установлен у 38 (22,62%) больных, II степени – у 43 (25,6%), III степени – у 30 (17,86%) и IV – у 11 (6,55%) больных. Снижение АПД ниже 85 мм рт. ст. отмечено в 67,86% случаев, при этом уровень АПД менее 65 мм рт. ст. был отмечен в 32,14% случаев.

Все пациенты были оперированы. Операция Гартмана была выполнена 72 больным, у 34 из них оперативное вмешательство было завершено выведением двуствольной колостомы, в 46 случаях был наложен первичный анастомоз.

В зависимости от тактики завершения операции все больные были разделены на три группы.В I группу были включены 90 (53,57%) больных, у которых лапаротомия закончилась ушиванием раны наглухо с традиционным дренированием, II группусоставили 42 (25%) больных, которым завершение оперативного лечения больных кишечной непроходимостью осуществлено ушиванием только кожного лоскута и выполнениемзондовой декомпрессии кишечника.В III группу составили 36 больных (21,43%) – оперативное вмешательство было завершено применением метода лапаростомии с зондовой декомпрессией кишечника.

Сравнительный анализ групп декомпрессивного и традиционного завершения оперативных вмешательств обнаружил их сопоставимость по полу, возрасту и степени тяжести состояния по интегральным шкалам.

Результаты

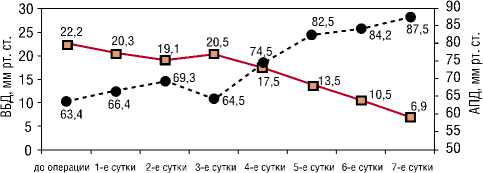

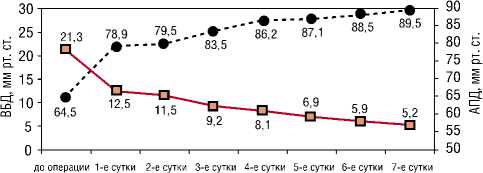

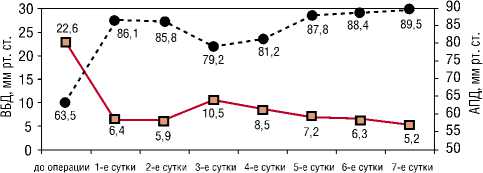

Во всех исследуемых группах пациентов нами был проведен анализ результатов мониторирования ВБД и АПД (рис. 1, 2 и 3).

В предоперационном периоде у всех больных отмечали внутрибрюшную гипертензию II степени и наличие критического снижения АБП ниже 65 мм рт. ст.

В первые дни послеоперационного периода у пациентов I группы сохраняется внутрибрюшная гипертензия второй степени с максимальным подъемом ВБД на 3 сут-ки(20,5±6,8 мм рт. ст.). При этом АПД остается низким,

—□— Внутрибрюшное давление

- • - Абдоминальное перфузионное давление

Рис. 1. Динамика ВБД и АПД в I группе больных

—□— Внутрибрюшное давление

- • - Абдоминальное перфузионное давление

Рис. 2. Динамика ВБД и АПД во II группе (декомпрессионное ушивание)

—□— Внутрибрюшное давление

- ♦ - Абдоминальное перфузионное давление

Рис. 3. Динамика ВБД и АПД в III группе (метод лапаростомии)

достигая минимальных значений (64,5±12,5 мм рт. ст.) также к 3 послеоперационному дню. В дальнейшем на фоне проводимого лечения в 74,44% случаев отмечается постепенный регресс внутрибрюшной гипертензии и улучшение показателей АПД, а у 23 (25,56%) больных развились различные осложнения (несостоятельность анастомоза – 7, эвентрация – 5, абсцесс брюшной полости – 5, ранняя спаечная непроходимость – 3, некроз колостомы – 3) потребовавшие повторного оперативного лечения.

В группах декомпрессивного завершения операции (II и III группы) в первые сутки отмечается статистически достоверное снижение ВБД до 12,5± 6,1 мм рт. ст. во 2 группе и до 6,4± 2,8 мм рт. ст. в 3 группе (р>0,05). Отмечается рост показателей АПД – до 78,9±8,3 мм рт. ст. и 86,1±6,2 мм рт. ст. соответственно (р>0,05), что ха-

рактеризует восстановление микроциркуляции внутри живота у пациентов этих групп.

Увеличение ВБД в III группе больных на 3-й сутки до 10,5±2,3 мм рт. ст., по-видимому, было связано со вторым этапом оперативного лечения и окончательным закрытием раны.

К седьмым суткам после операции показатели ВБД и АПД находятся в пределах нормы во всех группах, что подтверждает отсутствие внутрибрюшной гипертензии и сводит вероятность трофических нарушений в животек минимуму.

В I группе у 11 больных течение ОКН осложнилось развитием АКС, характеризовавшийся в 90,1% случаях дыхательной недостаточностью, в 81,8% случае сердечно-сосудистой недостаточностью, острой почечной недостаточностью в 45,45% случаев, печеночно-клеточной недостаточностью в 36,36% случаев и развитием ДВС-синдрома у 18,18% больных.

В группе традиционного завершения операции умерло 17 пациентов, что составляет летальность в 18,89%. Все больные с АКС (n=11) скончались. В группах декомпрессивного завершения операции умерло 6 пациента, что соответствует летальности в 7,69%.

Выводы

Таким образом, ОКН в 72,62% случаев сопровождается повышением ВБД. Уровень ВБГ I степени – установлен у 38 (22,62%) больных, II степени – у 43 (25,6%), III степени – у 30 (17,86%) и IV – у 11 (6,55%) больных. В 67,86% случаев отмечается снижение АПД ниже 85 мм рт ст. отмечено, а в 32,14% случаев - уровень АПД менее 65 мм рт. ст.

Установлено, что ОКН в 6,55% случаев осложняется развитием АКС, со 100% летальностью.

Использование метода лапаростомии в сочетании с интубацией кишечника и декомпрессионного ушивания только кожного лоскута при завершении оперативного лечения ОКН являются эффективными способами направленные на профилактику и лечение внутрибрюш-ной гипертензии, способствуют нормализации ВБД и АПД, позволяют снизить уровень летальности с 18,89 до 7,69%.

Список литературы Профилактика и лечение абдоминального компартмент-синдрома у больных с острой кишечной непроходимостью

- Ерюхин И.А., Петров В.П., Ханевич М.Д. Кишечная непроходимость. СПб., 1999. -448 с.

- Пугаев А.В., Ачкасов Е.Е. Обтурационная опухолевая толстокишечная непроходимость. -М.: Профиль, 2005. -224 с.

- Чадаев А.П., Хрипун А.И. Перитонит и внутрибрюшное давление. Патогенетические аспекты. Диагностическая и лечебная тактика -М.: Фонд «Клиника XXI века». -2003. -150 с.

- Ivatury Rao R. Malbrain M.L.N.G., Sugrae M. Abdominal compartment syndrome -Landes Bioscience, 2006. -308 p.

- Malbrain M.L.N.G. Abdominal pressure in the critically ill//Curr. Opin. Crit. Care. 2000.-Vol. 6. -P. 17-29.