Профилактика кровотечения из папиллосфинктеротомической раны после эндоскопических вмешательств на большом дуоденальном сосочке при холедохолитиазе

Автор: Толстокорое А.с, Саркисян .., Гоч Е.М., Скопец С.М., Дергунова С.А., Рахнаев Д.Я., Параб Д.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 4 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработать новые способы профилактики кровотечения из папиллосфинктеротомической раны после эндоскопических вмешательств. Материал и методы. Проведен анализ результатов эндоскопических вмешательств больных, находившихся на лечении в областной клинической больнице г. Саратова в период с 2006 по 2010 г. Эндоскопическая папиллотомия и папиллосфинктеротомия выполнена у 250 пациентов. Кровотечение имело место в 21 (8,4%) случае. Результаты. Кровотечения из ПСТ или ПТ-раны возникают при самостоятельном отхождении конкрементов из ОЖП в двенадцатиперстную кишку. Заключение. На основании собственных наблюдений впервые предложен способ профилактики кровотечения из ПСТ-раны при холедохолитиазе: временная установка стента в дистальный отдел холедоха на 2-4 дня при многоэтапных эндоскопических операциях.

Конкременты, холедохолитиаз, эндоскопическая папиллотомия

Короткий адрес: https://sciup.org/14917643

IDR: 14917643

Текст научной статьи Профилактика кровотечения из папиллосфинктеротомической раны после эндоскопических вмешательств на большом дуоденальном сосочке при холедохолитиазе

-

1Вв едение. В 1974 г. эндоскопическая папиллос-финктеротомия (ЭПСТ) была впервые выполнена в Германии L. Demling и M. Classen, а в Японии K. Kawai и соавт. Вначале эта операция воспринималась альтернативой для весьма ограниченного контингента больных обтурационной желтухой на почве резидуального холедохолитиаза с высокой степенью операционного риска [1].

Одним из частых осложнений чреспапиллярных эндоскопических вмешательств при холедохоли-тиазе является кровотечение из папиллосфинктеротомной (ПСТ) раны. По данным отечественных и зарубежных авторов оно составляет от 0,6 до 14,5% случаев [2].

-

А. М. Чихачев и соавт. [3] выявили следующие факторы риска, приводящие к развитию кровотечения из папиллосфинктеротомической раны: гипербилирубинемия выше 140 мкмоль/л.; длительный холестаз, который приводит к снижению образования факторов свертывания крови в печени; гипербилирубинемия любого уровня в сочетании с повышением уровня печеночных ферментов в 2,5 и более раз; гипертонический криз; сочетание факторов риска.

Б. С. Брискин и соавт. [4] связывают кровотечение после эндоскопической папиллотомии с длиной папиллотомной раны, которая не должна превышать 1,5–2,5 см. Субстратом для их возникновения в этом случае служат ветви общей печеночной и панкреатодуоденальных верхней и нижней артерий, которые образуют сплетения с большим количеством анастомозов в пространстве между общим желчным протоком (ОЖП) и стенкой двенадцатиперстной кишки. В интрамуральной части ОЖП описывают «a. superior» ампулы фотерова сосочка, которая встречается в 1 % наблюдений. Её повреждение при папиллотомии приводит к обильным кровотечениям.

По данным M. L. Freeman, M. Classen и соавт. [5–8], кровотечение бывает интенсивным вследствие пересечения крупного артериального сосуда ретродуоденальной артерии, диаметр которой колеблется от 0,43 до 0,98 мм. Она может повреждаться при выполнении папиллотомии, т.к. в 4% случаев проходит по вершине большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Для остановки такого кровотечения в 11% случаев требуется «открытое» хирургическое вмешательство.

Цель исследования : разработать новые способы профилактики кровотечения из папиллосфинктеротомической раны после эндоскопических вмешательств.

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: 89272208036.

Методы. Материалом исследования послужили истории болезни 250 пациентов, находившихся на лечении в клинике хирургии и онкологии ФПК и ППС на базе областной клинической больницы г. Саратова в период с 2006 по 2010 г., которым была выполнена эндоскопическая папиллотомия и папиллосфин-ктеротомия. Исследование проводилось пациентам с холедохолитиазом, механической желтухой.

Все пациенты (250 человек) с холедохолитиазом и механической желтухой условно были разделены на три группы: I группа: пациенты, у которых уровень билирубина при госпитализации в стационар составлял 30–79 мкмоль/л (50 человек); II группа: пациенты, у которых уровень билирубина при госпитализации в стационар составлял 80–249 мкмоль/л (139 человек); III группа: пациенты, у которых уровень билирубина при госпитализации в стационар составлял 250–720 мкмоль/л (61 человек).

В течение 24 часов больным выполнялось эндоскопическое вмешательство в объеме: эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРПХГ), эндоскопическая папиллотомия, эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), экстракция конкрементов.

Кровотечение отмечалось в 21 (8,4%) случае. Все больные с кровотечениями из ПСТ-раны были разделены на две группы: I — пациенты, у которых кровотечение из ПСТ-раны возникло во время эндоскопического вмешательства на большом дуоденальном сосочке (БДС); II — пациенты, у которых кровотечение из ПСТ-раны возникло через 24–48 часов после эндоскопического вмешательства. Данная группа была разделена на две подгруппы: IIA подгруппа: пациенты, у которых при ФЭГДС выявлено продолжающееся кровотечение из ПСТ-раны; IIВ подгруппа: пациенты, у которых во время ФЭГДС выявлено состоявшееся кровотечение из ПСТ-раны.

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием вычисления показателя экстенсивности и наглядности.

Результаты. При исследовании данных групп и подгрупп выявлено, что в I группе кровотечение из ПСТ-раны во время эндоскопического вмешательства возникло у трех (1,2%) пациентов. У двух (0,8%) пациентов кровотечение было остановлено с помощью коагуляции, а у одного (0,4%) пациента кровотечение из ПСТ-раны остановлено после открытого оперативного вмешательства.

В подгруппе IIA пяти (2%) пациентам кровотечение остановлено после открытого оперативного вмешательства, а у трех (1,2%) — путем коагуляции папиллотомной раны в сочетании с гемостатической терапией. При помощи гемостатической терапии кровотечение из ПСТ-раны удалось остановить у четы-

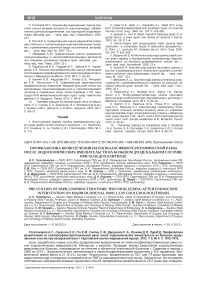

Таблица 1.

Зависимость частоты кровотечения из ПТ- и (или) ПСТ-раны от уровня общего билирубина в крови

|

Уровень общего билирубина в крови, мкмоль/л |

Количество наблюдений |

Количество случаев возникновения кровотечения из ПТ- и (или) ПСТ-раны |

|

|

Абс. |

% |

||

|

30–79 |

50 |

0 |

0 |

|

80–200 |

97 |

21 |

21,6 |

|

201–720 |

103 |

0 |

0 |

Зависимость кровотечения из ПТ и (или) ПСТ- раны от длины ПТ и (или) ПСТ- раны

Таблица 2

|

Длина ПТ и (или) ПСТ-раны, см |

Количество наблюдений |

Количество случаев возникновения кровотечения |

|||

|

из ПТ-раны |

из ПСТ-раны |

||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

0,5–1,0 |

144 |

4 |

2,8 |

7 |

4,9 |

|

1,0–1,5 |

97 |

2 |

2,1 |

8 |

8,2 |

|

>1,5 |

9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

рех (1,6%) больных. Состоявшееся кровотечение из ПСТ-раны выявлено у 4 (1,6%) пациентов. Летальный исход констатирован у двух (0,8%) пациентов.

При анализе истории болезни пациентов с холе-дохолитиазом и механической желтухой выявлено, что у 133 (53,2%) пациентов длина ПСТ-раны составляла от 0,5 до 1 см, а у 87 (34,8%) пациентов от 1 до 1,5 см. У 9 (3,6%) пациентов длина ПСТ-раны была от 1,5 см и более. Кровотечение из ПСТ-раны возникло у 15 (6%) пациентов. У 7 (2,8%) из них длина ПСТ раны составила от 0,5 до 1 см, а у 8 (3,2%) пациентов от 1 до 1,5 см.

Кровотечение из ПСТ-раны выявлено у 6 (2,4%) пациентов. У четырех (1,6%) длина ПСТ- раны составила от 0,5 до 1 см, а у двух (0,8%) пациентов от 1 до 1,5 см.

Зависимость кровотечения из ПСТ-раны от ее длины и уровня общего билирубина в крови представлена в табл. 1–2.

У всех пациентов с кровотечениями из папиллотомной и папиллосфинктеротомической раны уровень общего билирубина составлял от 80 до 200 мкмоль/л.

При анализе летальных исходов установлено, что во время ФЭГДС кровотечение из луковицы двенадцатиперстной кишки ошибочно было принято за кровотечение из ПСТ-раны. Больным выполнено открытое оперативное вмешательство в объеме: лапаротомия, холедохотомия, дуоденотомия, прошивание ПСТ-раны. У данных пациентов во время эндоскопического вмешательства не обнаружено конкрементов в общем желчном протоке. Вероятно, имелось самостоятельное отхождение конкрементов до эндоскопического вмешательства.

Нами установлено, что многоэтапные эндоскопические операции на большом дуоденальном сосочке являются фактором риска развития кровотечения из ПСТ-раны у больных II группы.

Не всегда эндоскопическое удаление конкрементов из общего желчного протока можно осуществить одним этапом. Таким больным необходимо выполнять повторную эндоскопическую операцию спустя 2–4 дня. За этот промежуток времени конкременты самостоятельно отходят из общего желчного протока в двенадцатиперстную кишку, а в результате травма-тизации ПТ или ПСТ-раны возникают кровотечения.

Причины, по которым выполнялись многоэтапные эндоскопические операции:

-

а) у двух (0,8%) пациентов после ЭПСТ возникали умеренные кровотечения, которые останавливались самостоятельно, в результате экстракция конкрементов откладывалась на 2–4 дня, так как возникала угроза кровотечения во время экстракции конкрементов;

-

б) у трех (1,8%) пациентов выявлена миграция конкрементов из общего желчного протока в левый или правый печеночные протоки, при миграции конкрементов в левый или правый печеночные протоки произвести экстракцию с помощью корзины Дормиа было невозможно. Эндоскопическая операция откладывалась на 2–4 дня, за это время возникали кровотечения из ПСТ-раны. После остановки кровотечения из ПСТ-раны больным была выполнена повторная ЭРПХГ, при которой конкрементов в общем желчном протоке выявлено не было;

-

в) 4 (1,6%) пациентам выполнена контактная литотрипсия крупных конкрементов общего желчного протока после предварительной ЭПСТ, осколки разрушенных конкрементов извлекались с помощью корзины Дормиа в двенадцатиперстную кишку. но в результате усиления перистальтики двенадцатиперстной кишки или риска возникновения кровотечения из ПСТ-раны экстракция осколков разрушенных конкрементов откладывалась на 2–4 дня.

При исследовании истории болезней шести (2,4%) пациентов с кровотечениями из ПТ-раны выявлено, что во время первого эндоскопического вмешательства на большом дуоденальном сосочке при выполнении ПТ и ЭРПХГ катетеризировать общий желчный проток не удалось. Эндоскопическая операция была отложена на 2–4 дня. За этот промежуток времени возникали кровотечения из ПТ-раны. После остановки кровотечения из ПТ-раны пациентам выполнили ЭРПХГ. Во время повторного эндоскопического вмешательства катетеризация общего желчного протока выполнялась без особого труда.

Таким образом, причиной кровотечения из ПТ-раны являлась её травматизация при отхождении конкрементов, а невозможность катетеризации общего желчного протока во время первого эндоскопического вмешательства была связана с тем, что имелся вколоченный конкремент в терминальном отделе общего желчного протока.

На основании собственного опыта нами впервые предложен способ профилактики кровотечения из ПСТ-раны при холедохолитиазе. Он заключается во временной установке стента в дистальный отдел холедоха на 2–4 дня при многоэтапных эндоскопических операциях.

Эндоскопическая операция по поводу холедохо-литиаза начинается с катетеризации ампулы большого дуоденального сосочка (БДС). После катетеризации выполняют эндоскопическую ретроградную панкреатохолангиографию (ЭРПХГ). Далее с помощью дугового папиллотома выполняют эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ). Если не удается извлечь все конкременты, то операцию заканчивают стентированием дистального отдела холедоха с помощью стента Biliary Stents, Pigtail Type, Model: PBD7z-1. 7fr. Многоэтапная эндоскопическая операция с установкой дистального стента холедоха (Biliary Stents, Pigtail Type, Model: PBD7z-1. 7fr.) выполнена 35 пациентам. Ни у одного больного кровотечения из ПСТ-раны не было.

При анализе результатов обследования у больных I группы (пациенты, у которых уровень билирубина при госпитализации в стационар составлял 30–79 мкмоль/л (50 человек)) выявлено, что у всех пациентов с разными сроками госпитализации в стационар показатели АЧТВ и ПТИ были в пределах нормы.

Во II группе (пациенты, у которых уровень билирубина при госпитализации в стационар составлял 80– 249 мкмоль/л (139 человек)) выявлено, что у пациентов, у которых сроки госпитализации составили от 1 до 7 суток, показатели АЧТВ были увеличены, а ПТИ снижены у 15 (27,7%) человек. При дуоденоскопии желчи в просвете двенадцатиперстной кишки не выявлено у 6 (11,1 %) пациентов. При сроках госпитализации в стационар от 8 до 14 суток показатели АЧТВ были увеличены, а ПТИ снижены у 24 (35,8%) человек. Во время дуоденоскопии у 8 (11,9%) больных со сниженными показателями ПТИ и увеличенными показателями АЧТВ в просвете двенадцатиперстной кишки желчи не выявлено. У пациентов, сроки госпитализации которых составляли от 15 до 30 суток, показатели ПТИ были снижены, а АЧТВ увеличены у пяти (27,7%). При дуоденоскопии пациентов со сниженными показателями ПТИ и увеличенными показателями АЧТВ в просвете двенадцатиперстной кишки желчи не выявлено у одного (5,5%).

В III группе (пациенты, у которых уровень билирубина при госпитализации в стационар составлял 250–720 мкмоль/л (61 человек)) выявлено, что у больных, сроки госпитализации которых составляли от 1 до 7 суток, показатели АЧТВ были увеличены, а ПТИ снижены у пяти (33,3%). При дуоденоскопии желчи в просвете двенадцатиперстной кишки не выявлено у троих (20%). У пациентов со сроками госпитализации в стационар от 8 до 14 суток показатели АЧТВ были увеличены, а ПТИ снижены у девяти (34,6%). Во время дуоденоскопии у пяти (19,3%) пациентов со сниженными показателями ПТИ и увеличенными показателями АЧТВ желчи в просвете двенадцатиперстной кишки не выявлено. У пациентов, сроки госпитализации которых составляли от 15 до 30 суток, показатели АЧТВ были увеличены, а ПТИ снижены у восьми (40%). При дуоденоскопии пациентов со сниженными показателями ПТИ и увеличенными показателями АЧТВ в просвете двенадцатиперстной кишки желчи не выявлено у четырех (20%).

При анализе результатов обследования больных II и III группы выявлено, что показатели АЧТВ были увеличены, а ПТИ снижены у 66 (33%), из них у 27 (13,5%) желчь в двенадцатиперстной кишке отсутствовала. У 25 (12,5%) при отсутствии желчи в двенадцатиперстной кишке показатели АЧТВ и ПТИ были в норме.

У пациентов с кровотечением из ПСТ- и ПТ-раны уровень билирубина составлял от 80 до 200 мкмоль/л. АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) и ПТИ (gротромбиновый индекс) при поступлении были в пределах нормы.

Обсуждение. Таким образом, в зависимости от причин развития кровотечения у больных после эндоскопических вмешательств на большом дуоденальном сосочке можно выделить две большие группы. К первой группе будут относиться больные, кровотечения у которых возникли во время эндоскопических вмешательств на большом дуоденальном сосочке. Причинами кровотечения у первой группы больных явились пересечения крупного артериального сосуда ретродуоденальной артерии [1, 2] или папиллотомные раны, которые превышают 1,5–2,5 см [3].

В целях профилактики кровотечения не всегда рекомендуется одномоментно выполнять оперативные приемы сразу после выполнения эндоскопической папиллотомии, проводя их в более поздние сроки [5, 6].

-

S. Sherman и соавт. [8] объясняют развитие кровотечения наличием выраженного воспалительного процесса в большом сосочке двенадцатиперстной кишки.

Вторую группу составили пациенты, у которых кровотечение из ПСТ-раны возникло через 24–48 часов после эндоскопического вмешательства.

Влияние субъективного фактора на результативность дооперационной ЭРХПГ показано E. Taylor [6]. Конкременты в общем желчным протоке были выявлены при ЭРХПГ у 12 (71%) из 17 пациентов с подозрением на холедохолитиаз. Во время всех 12 процедур эндоскопист выполнил ЭПСТ с экстракцией конкрементов и сообщил о полной санации общего желчного протока. Интраоперационная лапароскопическая холангиография (ИЛХ) обнаружила холедохолитиаз у 4 из 12 пациентов. Общий желчный проток был успешно санирован лапароскопически у 3 пациентов, в четвертом случае пришлось перейти к открытой операции. Авторы считают, что даже после предположительно успешной дооперационной эндоскопической санации желчных путей у многих пациентов (в их серии у 33%) на этапе выполнения лапароскопической холецистэктомии все еще имеется холедохолитиаз.

По данным Р. В. Cotton и соавт [7], при дозированных повторных папиллосфинктеротомиях риск кровотечения выше.

На основании изложенного можно установить, что причиной кровотечения из ПСТ-раны у больных второй группы могут быть конкременты, которые при самостоятельном отхождении из ОЖП в двенадцатиперстную кишку вызывают кровотечения из ПСТ-раны, поэтому даже при дозированных повторных папиллосфинктеротомиях возникают кровотечения.

Заключение. Для профилактики кровотечения из ПСТ-раны больным второй группы необходимо установить временный дистальный стент.

Пациентов, которым во время эндоскопического вмешательства не удалось катетеризировать общий желчный проток даже после ЭПТ, необходимо отнести в группу риска, так как у них имеется вколоченный конкремент дистального отдела общего желчного протока, который при отхождении может привести к травматизации ПТ-раны и к развитию кровотечения. Данные пациенты должны оставаться под наблюдением дежурного хирурга. Им необходимо выполнить ФЭГДС через 5–6 часов после эндоскопического вмешательства.

Список литературы Профилактика кровотечения из папиллосфинктеротомической раны после эндоскопических вмешательств на большом дуоденальном сосочке при холедохолитиазе

- Осложнения эндоскопических транспапиллярных вмешательств у больных доброкачественными заболеваниями желчных протоков/С. В. Тарасенко [и др.]//Анналы хирургической гепатологии. 2009. Т. 15, № 1. С. 21-26

- Руководство по хирургии желчных путей/под ред. Э.И. Гальперина, П. С. Ветшева. М., 2009. С. 320-321

- Кровотечение после эндоскопических манипуляций на большом дуоденальном сосочке/A.M. Чихачев и [др.]//Uro Bel. URL: Uro Web.ru

- Осложнения эндоскопической папиллотомии и их морфологическая основа/Б. С. Брискин [и др.]//Анналы хирургической гепатологии. 2005. Т. 10, № 1. С. 91-98

- Настащенко И. Л., Довбенко О. В. Эндоскопическая па-пиллотомия//Эндоскопическая хирургия. 2002. № 6. С. 48-52

- Факторы, влияющие на результаты эндоскопических транспапиллярных вмешательств у больных с холедохоли-тиазом и стенозом большого сосочка двенадцатиперстной кишки/В. И. Малярчук. [и др.]//Эндоскопическая хирургия. 2005. № 2. С. 30-39

- Endoscopic sphincterotomy complications and their management: an attempt at consensus/P. B. Cotton, G. Lehman, J.A. Vennes [et al.]//Gastrointest. Endosc. 1991. Vol. 37. P. 383-391

- Complications of endoscopic biliary sphincterotomy/M.L. Freeman, D.B. Nelson, S. Sherman [etal.]//N. Engl.J. Med. 1996. Vol.335. P. 909-918.