Профилактика осложнений у больных после срединной стернотомии

Автор: Чарышкин Алексей Леонидович, Юдин Александр Николаевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе описан разработанный авторами способ обезболивания и профилактики воспалительных осложнений у больных после срединной стернотомии (заявка на изобретение № 2014104048, приоритет от 4.02.2014). Исследовано 55 больных с диагнозом «ишемическая болезнь сердца» в период с 2012 по 2014 г. Средний возраст больных мужчин - 56,1±6,6 года, женщин - 59,3±5,9 года. Всем больным выполнена срединная стернотомия, маммарокоронарное шунтирование, аортокоронарное шунтирование в условиях ИК и фармакохолодовой кардиоплегии. В ходе исследования выявлена наибольшая эффективность разработанного способа при удалении дренажей из переднего средостения и полости перикарда, у больных отсутствуют боли и неприятные ощущения. Применение разработанного способа обезболивания и профилактики воспалительных осложнений после срединной стернотомии позволяет осуществить эффективное послеоперационное обезболивание, уменьшить количество экссудативно-воспалительных осложнений, исключить дополнительные финансовые затраты на лечение.

Срединная стернотомия, профилактика осложнений, обезболивание

Короткий адрес: https://sciup.org/14113006

IDR: 14113006 | УДК: 616.12-089:616.27-002-089.48

Текст научной статьи Профилактика осложнений у больных после срединной стернотомии

Введение. Наиболее часто используемым открытым доступом к сердцу является срединная стернотомия [1–3, 7, 12].

В Российской Федерации ежегодно выявляют более шестидесяти тысяч больных со злокачественными заболеваниями легких. С целью повышения радикальности оперативного вмешательства у данных пациентов онкологи применяют продольную стернотомию [3].

Анализ литературных данных, посвященных исследованиям результатов применения стернотомии, показывает значительное количество больных с гнойно-воспалительными осложнениями в послеоперационном периоде – до 6 %, наиболее грозными являются медиастинит и остеомиелит грудины и ребер [3, 8, 9]. Летальность в группе больных с медиастинитом возрастает до 47 % [2, 3, 10, 11].

Выполнение срединной стернотомии и оперативные вмешательства на органах грудной клетки всегда сопровождаются болевым синдромом в послеоперационном периоде, боль вызывает ряд физиологических изменений, которые способны влиять на функции большинства органов и систем.

Стандартным методом послеоперационной анальгезии является внутримышечное введение наркотических анальгетиков. Для данного обезболивания характерна высокая частота развития ряда побочных эффектов, которые способны значительно ухудшить послеоперационный период [4–6].

Создание и внедрение новых методов обезболивания и профилактики воспалительных осложнений после срединной стернотомии позволят повысить качество лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. Все вышеперечисленное указывает на актуальность данной проблемы.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных после срединной стернотомии путем применения разработанного способа обезболивания и профилактики воспалительных осложнений.

Материалы и методы. Работа выполнена в соответствии с основными направлениями программы научных исследований ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» на кафедре факультетской хирургии.

Исследование ретроспективное, проспективное, поисковое. Сроки проведения исследования – 2012–2014 гг. Число вошедших в анализ пациентов – 55.

Критериями включения пациентов в исследование являлись: возраст 18 лет и старше, пол мужской и женский, ИБС, срединная стернотомия, искусственное кровообращение (ИК), коронарное шунтирование.

Критерии исключения из исследования: возраст младше 18 лет, острые нарушения мозгового кровообращения.

В работе представлены результаты обследования и лечения хирургических больных с диагнозом «ИБС», находившихся на стационарном лечении в ГУЗ «Областная клиническая больница» г. Ульяновска в период с 2012 по 2014 г.

Для решения поставленных задач были использованы клинико-лабораторные, рентгенологические, статистические методы исследования.

В лабораторных исследованиях определяли общий анализ крови, лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) вычисляли по формуле Б.А. Рейса.

Для оценки интенсивности послеоперационной боли была использована визуальноаналоговая шкала боли (ВАШ), состоящая из 11 пунктов: 0 – боли нет, 1–3 – слабая боль, 4–6 – умеренная боль, 7–9 – сильная боль, 10 – «худшая боль, какую можно представить». Данная шкала наиболее удобна для использования на практике и хорошо понимается большинством людей [5].

Уровень сатурации периферической крови определялся лабораторным методом во время нахождения пациентов в палате интенсивной терапии в течение 2 сут после операции. Акцентировались этапы экстубации и удаления дренажей как наиболее стрессовые.

Всем больным выполнено: срединная стернотомия, маммарокоронарное шунтирование, аортокоронарное шунтирование в условиях ИК и фармакохолодовой кардиоплегии.

В зависимости от способа установки дренажей и применяемого в послеоперационном периоде лечения пациенты были разделены на 2 группы. Между группами не было выявлено значимых различий по полу, возрасту, характеру сопутствующей патологии, объему основного оперативного вмешательства.

-

1 группа – 30 пациентов, которым выполнены дренирование переднего средостения и полости перикарда, остеосинтез грудины Z-образными швами капроновой монофи-ламентной нитью «МедИнж». Получали стандартное лечение: обезболивающие препараты (промедол), антибактериальная терапия (цефотаксим).

-

2 группа – 25 пациентов, которым выполнены дренирование переднего средостения и полости перикарда, остеосинтез грудины Z-образными швами капроновой монофи-ламентной нитью «МедИнж». По разработанной нами методике (заявка на изобретение № 2014104048, приоритет от 4.02.2014) после ушивания грудины на ее переднюю поверхность устанавливали пластмассовый катетер, имеющий несколько отверстий, через контрапертуру (отверстие) кожи. На фоне базового лечения, аналогичного 1 группе больных (обезболивающие препараты (промедол), антибактериальная терапия (цефотаксим)), дополнительно по катетеру вводили местный анестетик – 2 мл 0,25 % новокаина для обезболивания каждые 6 ч и 80 мг антибиотика гентамицин каждые 8 ч на протяжении 3 сут.

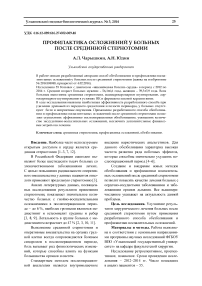

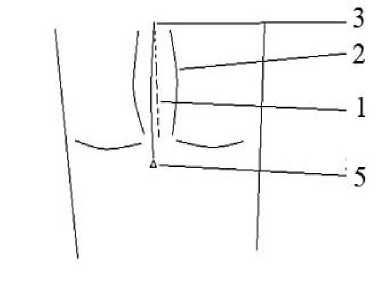

Способ осуществляют следующим образом (рис. 1, 2). После хирургической реваскуляризации миокарда в условиях искусственного кровообращения, выполненной через срединную стернотомию, устанавливают перикардиальный и средостенный дренажи. Затем после ушивания грудины 1 на ее переднюю поверхность устанавливают пластмассовый катетер, имеющий несколько отверстий, через контрапертуру (отверстие) кожи, отступив 1,0–2,0 см от нижнего края раны, между выходами дренажных трубок. Дистальную часть 5 катетера с канюлей (наружное отверстие катетера) фиксируют путем подшивания к коже нерассасывающим шовным материалом.

Все больные давали информированное добровольное согласие на хирургическое вмешательство и проводимое в послеоперационном периоде лечение.

Рис. 1. Операционная рана на грудной клетке после ушивания грудины: 1 – грудина после ушивания, 2 – кожа (край операционной раны), 3 – проксимальная часть катетера с внутренним отверстием, 4 – подкожно-жировая клетчатка, 5 – дистальная часть катетера

Рис. 2. Вид сбоку, в разрезе: 1 – грудина после ушивания, 2 – кожа (край операционной раны), 3 – проксимальная часть катетера с внутренним отверстием, 4 – подкожно-жировая клетчатка, 5 – дистальная часть катетера

Статистическая обработка результатов производилась с помощью пакета программ Statistica 6. При сравнении полученных параметров нами использовался t-критерий Стьюдента для независимых парных выборок и χ2-тест. Статистически значимыми признавались различия с уровнем доверительной вероятности не менее 95 % с учетом поправки Бонферрони для множественных сравнений.

Результаты и обсуждение. Во второй группе у пациентов выявлена высокая степень обезболивания с первых по 5-е сут после операции (табл. 1). Наиболее наглядным эффек- том обезболивания во второй группе больных было практически полное отсутствие боли, неприятных ощущений при удалении дренажей из переднего средостения и полости перикарда на 2-е сут: ВАШ – 2,9±0,6 балла, в сравнении с больными первой группы (ВАШ – 6,6±0,9 балла).

Послеоперационная анестезия предложенным способом у больных после срединной стернотомии в 2 раза уменьшает интенсивность (ВАШ) боли в сравнении с традиционной анальгезией.

Таблица 1

Оценка обезболивания с помощью визуально-аналоговой шкалы боли

|

Период после операции |

Показатель эффективности обезболивания по ВАШ, баллы |

|

|

1 группа, n = 30 |

2 группа, n = 25 |

|

|

1-е сут |

4,8±0,8 |

2,7±0,9 • |

|

2-е сут |

4,0±0,8 |

2,5±0,8 • |

|

Период удаления дренажей |

6,6±0,9 |

2,9±0,6 • |

|

3-е сут |

3,9±0,8 |

1,9±0,5 • |

|

4-е сут |

3,5±0,8 |

1,5±0,5 • |

|

5-е сут |

3,1±0,7 |

1,5±0,5 • |

Примечание. • – межгрупповые различия достоверны (p<0,05). Далее обозначения сходные.

По результатам лабораторных исследований на 8-е сут после операции во 2-й группе достоверно ниже показатели общего количества лейкоцитов и СОЭ, что наглядно ха- рактеризует активность воспалительных реакций в раннем послеоперационном периоде (табл. 2).

Лабораторные показатели крови

Таблица 2

|

Период |

1 группа, n=30 |

2 группа, n=25 |

||||

|

СОЭ, мм/ч |

Le, ×109/л |

ЛИИр |

СОЭ, мм/ч |

Le, ×109/л |

ЛИИр |

|

|

До операции |

13,1±7,9 |

8,4±1,9 |

1,3±0,4 |

12,3±6,0 |

8,0±1,7 • |

1,1±0,3 • |

|

2-е сут |

25,6±12,3 |

14,0±5,6 |

3,1±1,0 |

24,2±4,4 |

12,5±2,7 |

3,4±1,1 • |

|

8-е сут |

37,6±11,6 |

11,3±2,9 |

1,8±0,6 |

22,2±3,5 • |

8,7±1,8 • |

1,6±0,3 |

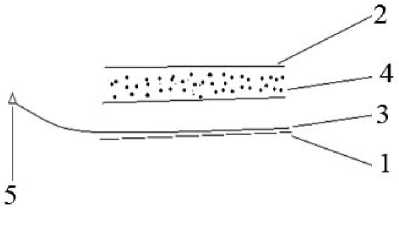

Наиболее низкие показатели сатурации зарегистрированы непосредственно после экстубации и в 1-е сут после операции. Значимая и статистически достоверная (p<0,05) разница в насыщении кислородом периферической крови выявлена в период после уда- ления перикардиального и переднесредостенного дренажей и, вероятно, обусловлена также достоверной разницей болевого компонента на данном этапе в представленных группах (рис. 3).

Рис. 3. Показатели сатурации крови в динамике

Количество ранних послеоперационных осложнений по группам было следующим: серома или нагноение послеоперационной раны – в первой группе у 7 (23,3 %) больных, во второй – не было.

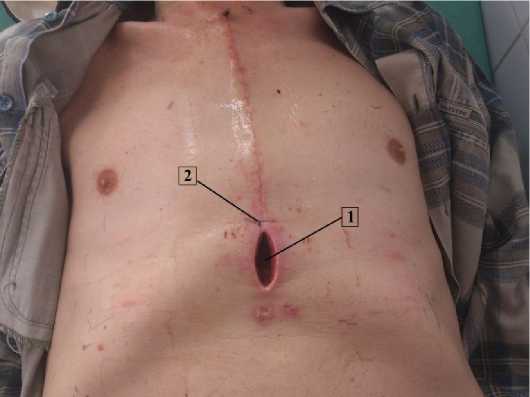

У больных с развитием сером и нагноений требовалось разведение краев раны (рис. 4.)

и дальнейшее длительное лечение по типу гнойного осложнения с последующим наложением вторичных швов, что приводило к значительному увеличению послеоперационных койко-дней и дополнительным финансовым затратам (табл. 3). Летальных исходов не было в обеих группах.

Таблица 3

Продолжительность пребывания в хирургическом стационаре

|

Койко-дни |

1 группа, n=30 |

2 группа, n=25 |

|

Общие |

20,9±5,5 |

15,5±3,2 • |

|

До операции |

7,7±4,6 |

5,5±3,4 |

|

После операции |

13,1±3,6 |

10,1±0,9 |

Рис. 4. Полость вскрытой серомы в нижней трети раны на 9-е сут после операции: 1 – полость серомы, 2 – фиксирующий кожный шов

Таким образом, анализ частоты развития ранних послеоперационных осложнений показал, что во второй группе предложенный способ обеспечивает не только эффективное обезболивание, но и профилактику воспалительных осложнений послеоперационной ра- ны (рис. 5). Установка катетера в операционную рану для введения анальгетиков имеет ряд преимуществ: техническая простота исполнения, не требуется постоянный мониторинг за состоянием пациента, который необходим при эпидуральной анальгезии.

Рис. 5. Заживление первичным натяжением, 7-е сут после операции

Выводы:

A.L. Charyshkin, A.N. Yudin

Ulyanovsk State University

Список литературы Профилактика осложнений у больных после срединной стернотомии

- Бокерия Л. А. Особенности стастистики службы сердечно-сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии в РФ/Л. А. Бокерия, И. Н. Ступаков, Р. Г. Гудкова//Здравоохранение. -2013. -№ 5. -С. 22-32.

- Джорджикия Р. К. Пролонгированное микродренирование в профилактике медиастинита после срединной стернотомии у кардиохирургических больных/Р. К. Джорджикия, И. В. Билалов, Г. И. Харитонов//Казанский медицинский журн. -2005. -Т. 86, № 3. -С. 205-207.

- Печетов А. А. Методы соединения грудины различными материалами после срединной стернотомии: автореф. дис.. канд. мед. наук/А. А. Почетов. -М., 2010. -31 с.

- Хайруллин Р. Н. Диагностика и лечение медиастинита и постперикардиотомического синдрома после операции коронарного шунтирования: автореф. дис.. канд. мед. наук/Р. Н. Хайруллин. -М., 2002.

- Чарышкин А. Л. Преперитонеальная блокада у больных после лапаротомии/А. Л. Чарышкин, С. А. Яковлев, В. Ю. Бекин//Вестн. экспериментальной и клинической хирургии. -2011. -Т. IV, № 2. -С. 354-355.

- Эффективность и безопасность введения местных анестетиков в операционную рану после операций на органах нижнего этажа брюшной полости/Д. Н. Уваров //Регионарная анестезия и лечение острой боли. -2008. -Т. II, № 4. -С. 1-7.

- Assessment of pain/H. Breivik //Brit. J. Anaesthes. -2008. -Vol. 101, № 1. -P. 17-24.

- Francel T.J., Kouchcukos N.T.//Ann. Thorac. Surg. -2001. -Vol. 72. -P. 1411-1418.

- Johnson C. Visual analog scale versus numeric pain scale: what is the difference?/C. Johnson//J. Chiropr. Med. -2005. -Vol. 4. -P. 43-44.

- Minimal clinically important differences (MCID) and patient acceptable symptomatic state (PASS) for visual analog scales (VAS) measuring pain in patients treated for rotator cuff disease/R. Z. Tashjian //J. Shoulder Elbow Surg. -2009. -Vol. 18. -P. 927-932.

- Predictors of poor midterm health related quality of life after primary isolated coronary artery bypass grafting surgery/S. A. Ruzzeh //Heart. -2005. -Vol. 91. -P. 1557-1562.

- Reoperative off-pump coronary artery bypass grafting: analysis of early and late outcome/O. Bouchot //Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. -2007. -Vol. 5 (suppl. l). -P. s45.