Профилактика правонарушений как фактор социального развития региона

Автор: Садыков Р.М.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 10-1 (37), 2019 года.

Бесплатный доступ

Криминализация общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности в России, приобретает особую остроту. Масштабы коррупционной деятельности и организованной преступности возрастают вследствие зачастую сопровождающегося конфликтами изменения форм собственности, обострения борьбы за власть. Серьезные угрозы социальной устойчивости возникают в связи с распространением наркомании, пропагандой насилия. Отсутствие эффективной системы социальной профилактики правонарушений, недостаточная правовая и материально-техническая обеспеченность деятельности по предупреждению коррупции и организованной преступности, отток из органов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров увеличивают степень воздействия этой угрозы на личность, общество и государство. Обосновывается возможность использования социальных технологий в противодействии проявлениям криминальной девиации.

Социальные отклонения, асоциальные явления, криминальная девиация, правонарушения, преступления, профилактика правонарушений, социальные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/170185560

IDR: 170185560 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11630

Текст научной статьи Профилактика правонарушений как фактор социального развития региона

Важнейшей целью социальноэкономического развития страны является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания. Одним из основных направлений обеспечения безопасности жизнедеятельности населения является снижение уровня преступности, в том числе среди несовершеннолетних [1]. Анализ статистики количества правонарушений на протяжении последних десяти лет содержит выраженную положительную динамику, свидетельствующую о значительном сокращении различных форм асоциальных явлений. В период 2010–2017 гг. число зарегистрированных преступлений в Российской Федерации снизилось с 1840 до 1402 случаев на 100000 чел. населения. Подобные изменения прослеживаются в большинстве территориальных российских субъектов, в том числе в Приволжском федеральном округе (табл. 1).

Таблица 1. Число зарегистрированных преступлений на 100000 чел. населения в Приволжском федеральном округе и его регионах в период 2010–2017 гг., ед. [2]

|

Наименование территориальных субъектов/годы |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

Приволжский федеральный округ |

2654 |

1850 |

1643 |

1567 |

1403 |

1352 |

1519 |

1325 |

|

Республика Башкортостан |

2182 |

1776 |

1683 |

1610 |

1288 |

1305 |

1742 |

1500 |

|

Республика Марий Эл |

3077 |

1782 |

1562 |

1373 |

1196 |

1078 |

1218 |

1076 |

|

Республика Мордовия |

1965 |

1019 |

937 |

950 |

1031 |

1099 |

1137 |

987 |

|

Республика Татарстан |

2450 |

1552 |

1458 |

1353 |

1202 |

1164 |

1349 |

1185 |

|

Удмуртская Республика |

3494 |

2149 |

1841 |

1803 |

1779 |

1771 |

1947 |

1596 |

|

Чувашская Республика |

2643 |

1454 |

1441 |

1328 |

1140 |

1112 |

1268 |

1037 |

|

Пермский край |

4531 |

2780 |

2218 |

2441 |

2150 |

1969 |

2209 |

1674 |

|

Кировская область |

2741 |

1599 |

1521 |

1604 |

1656 |

1692 |

1986 |

1642 |

|

Нижегородская область |

2838 |

2431 |

1987 |

1676 |

1435 |

1177 |

1261 |

1300 |

|

Оренбургская область |

2425 |

1692 |

1530 |

1417 |

1348 |

1377 |

1540 |

1372 |

|

Пензенская область |

1887 |

1223 |

1084 |

1001 |

950 |

988 |

1022 |

884 |

|

Самарская область |

2549 |

2106 |

1942 |

1884 |

1622 |

1580 |

1538 |

1377 |

|

Саратовская область |

2072 |

1516 |

1302 |

1146 |

1132 |

1090 |

1195 |

1167 |

|

Ульяновская область |

2099 |

1368 |

1288 |

1280 |

1182 |

1220 |

1306 |

1087 |

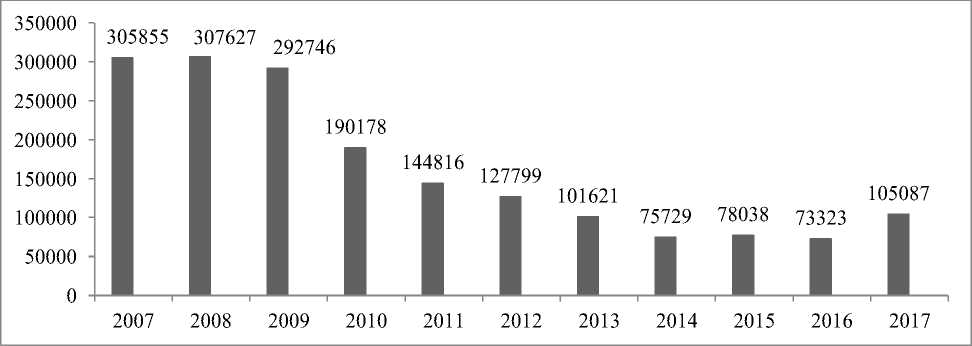

Кроме того, на протяжении последних лет наблюдается значительное уменьшение количества зарегистрированных экономических преступлений. В Российской Федерации за последние 10 лет данный показатель снизился в 4,2 раза (рис. 1). Существенное снижение данного показателя свидетельствует о повышении эффективности деятельности, связанной с раскрытием экономических преступлений.

Рисунок 1. Число зарегистрированных преступлений в сфере экономики в Российской Федерации в период 2007–2017 гг., ед.

Положительная динамика наблюдается также во всех федеральных округах Российской Федерации, к примеру, в Приволжском федеральном округе он сократился в 5 раз с 64,9 до 12,6 тыс. случаев. В Республике Башкортостан количество совершенных экономических преступлений сократилось в период 2009–2017 гг. в 3,5 раз. Но, следует отметить, что данный показатель находится по-прежнему на высоком уровне и составляет 2212 зафиксированных случаев (2-е место среди регионов Приволжского федерального округа) (табл. 2).

Таблица 2. Число зарегистрированных преступлений в сфере экономики в регионах

Приволжского федерального округа в период 2009–2017 гг., ед.

|

Наименование территориальных субъектов/годы |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2016 |

2017 |

|

Республика Башкортостан |

8200 |

5183 |

4537 |

4980 |

1435 |

1566 |

1515 |

1431 |

1431 |

2212 |

|

Республика Марий Эл |

1019 |

550 |

573 |

333 |

153 |

245 |

158 |

189 |

189 |

411 |

|

Республика Мордовия |

1857 |

1823 |

1331 |

1125 |

916 |

899 |

779 |

559 |

559 |

700 |

|

Республика Татарстан |

8780 |

3820 |

3614 |

2653 |

1885 |

1716 |

1871 |

1863 |

1863 |

2574 |

|

Удмуртская Республика |

3030 |

2324 |

1916 |

1356 |

1354 |

1115 |

752 |

662 |

662 |

921 |

|

Чувашская Республика |

2324 |

1740 |

1631 |

1287 |

1126 |

855 |

692 |

673 |

673 |

1032 |

|

Пермский край |

4875 |

2281 |

1615 |

2018 |

1049 |

1347 |

1886 |

1310 |

1310 |

1770 |

|

Кировская область |

2072 |

1286 |

1120 |

1123 |

1015 |

633 |

709 |

576 |

576 |

848 |

|

Нижегородская область |

10946 |

8751 |

6409 |

6744 |

4310 |

1577 |

1420 |

1378 |

1378 |

1537 |

|

Оренбургская область |

4072 |

1708 |

1306 |

781 |

864 |

653 |

557 |

633 |

633 |

1130 |

|

Пензенская область |

2102 |

1456 |

722 |

616 |

405 |

404 |

436 |

343 |

343 |

609 |

|

Самарская область |

7332 |

3282 |

2744 |

2220 |

2279 |

1816 |

1698 |

1496 |

1496 |

2164 |

|

Саратовская область |

4694 |

2400 |

2609 |

2149 |

1378 |

945 |

979 |

1013 |

1013 |

1598 |

|

Ульяновская область |

1442 |

1088 |

653 |

729 |

518 |

449 |

537 |

442 |

442 |

739 |

По видам зарегистрированных преступлений в Республике Башкортостан сохраняется тенденция к сокращению преступлений по таким видам как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, преступления против половой неприкосновенности личности, грабеж, разбойные нападения. По республике среди наиболее совершаемых в структуре преступлений выделяются: хищение чужого имущества, совершаемого путем краж, и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (табл. 3).

Таблица 3. Число зарегистрированных преступлений по видам в Республике Башкорто- стан в 2008, 2015 гг., ед.

|

Показатели |

2008 г. |

2015 г. |

|

Убийство |

429 |

355 |

|

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью |

1123 |

948 |

|

Изнасилование и покушение на изнасилование |

182 |

131 |

|

Грабеж |

3677 |

1423 |

|

Разбойные нападения |

480 |

301 |

|

Кража |

31168 |

28682 |

|

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков |

5779 |

6560 |

Данные социологического опроса, проведенного Институтом социальноэкономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН в июне 2018 г. среди городского населения Республики Башкортостан, свидетельствуют об улучшении ситуации с преступностью в регионе. На вопрос «Поменялась ли ситуация с преступностью в регионе?» 33,0% респондентов ответили, что ситуация с преступностью не меняется и 35,6% респондентов ответили, что ситуация с преступностью с каждым годом улучшается. На вопрос «Что должны делать сотрудники правоохранительных органов в первую очередь» опрошенные жители дали следующие ответы: бороться с криминалом и коррупцией, следить за общественным порядком на улицах, рынках, транспорте, противодействовать террористической угрозе, пресекать террористические акты, защищать права граждан, противодействовать наркоторговле, противодействовать уличной преступности, контролировать миграцию, другое.

В настоящее время работа в области борьбы с преступностью и другими асоциальными явлениями осуществляется довольно успешно, но, тем не менее, для того, чтобы получить более эффективный результат в данной области, необходимы дополнительные меры, носящие превентивный характер. Следует отметить также, что правонарушения и несоблюдение законодательных предписаний зачастую остаются не выявленными, что ещё более усугубляет факт их присутствия в системе социальных отношений. В результате воз- никает эффект социальной дифракции, при которой социальные процессы, сталкиваясь с негативными факторами, ассимили- руются с ними, утрачивая при этом в значительной степени эффективность развития.

В целях устранения данных негативных явлений в первую очередь необходимо введение законодательных основ профи- лактики девиантного и делинквентного поведения. Содержательной основой их разработки должно стать введение правового воспитания на разных уровнях образования, начиная со средних общеобразовательных учреждений и заканчивая высшими учебными заведениями. Ключевой задачей, решаемой в рамках данного про- цесса должно стать предоставление молодому поколению знаний в области защиты и охраны прав граждан, информирование о последствиях, к которым может привести несоблюдение законодательных предписаний и правовых норм. В обязательном порядке, начиная со школы, каждый гражданин должен быть осведомлён о возможностях отстаивания своих прав в бытовой, образовательной и профессиональной сферах, проинформирован об обязанностях, которые он несёт, вступая в правовые отношения. В соответствии с поставленной задачей необходима разработка методических рекомендаций в области препо- давания основ правового воспитания и правовой ответственности. В первую оче- редь в рамках разрабатываемых программ должны освещаться вопросы, которые в наибольшей степени могут быть использо- ваны на практике.

В области профилактики экономических преступлений, особое внимание должно уделяться начинающим предпринимателям, которые в обязательном порядке должны быть проинформированы о правовых основах ведения предпринимательской деятельности, ответственности за ведение нечестной конкуренции, действиях в области противодействия коррупции.

Таким образом, ключевые направления деятельности в области борьбы с правонарушениями и асоциальными явлениями должны основываться на правовом и нрав- ственном воспитании граждан, развитии ценностей гражданской и социальной ответственности. Социальное сознание, основанное на принятии и бережном отношении к правам и свободам каждого человека, во многом способствует укреплению безопасности общества, его устойчивости и развития [3, 4]. Минимизировать проявления деструктивных видов деятельности возможно на основе замещения их видами социально полезной активной деятельности и применения социальных технологий [5]. С помощью социальных технологий возможно обеспечение устойчивого социального развития страны в целом и каждого региона в отдельности.

Список литературы Профилактика правонарушений как фактор социального развития региона

- Социальная устойчивость региона: диагностика и проблемы развития. - Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН. 2017. - 188 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Статистический сборник. - М., 2018. - 1162 с.

- Садыков Р.М., Мигунова Ю.В., Гаврикова А.В., Ишмуратова Д.Ф. Ключевые аспекты социального развития региона в условиях экономической нестабильности // Региональная экономика: теория и практика. - 2017. - Т. 15, №10. - С. 1906-1919.

- Садыков Р.М. Благосостояние населения как фактор социальной устойчивости территорий // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2. - С. 624.

- Егорышев С.В., Акчулпанов Ю.К., Вахитова О.А. Социальные технологии как средство противодействия проявлениям криминальной девиации // Вестник ВЭГУ. - 2019. - № 2 (100). - С. 49-58.