Профилактика психологической напряженности сотрудников ОВД

Автор: Г.Д. Андрюшин

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогическая коррекция состояний

Статья в выпуске: 1 (23), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149126100

IDR: 149126100

Текст статьи Профилактика психологической напряженности сотрудников ОВД

Что касается типичных кризисных ситуаций жизни и основной деятельности, то здесь существенных различий нс обнаружено. В вопросе преодоления кризисных ситуаций 70% "технарей" предпочитают самостоятельное преодоление, основными способами которого студенты называю! размышления в одиночестве и самоанализ (25%), чтение книг (15%). творчество (10%), прослушивание любимой музыки (15%), употребление пива (5%).

В дальнейшем автором исследования планируется перенести акцент на изучение кризисных ситуаций в жизни курсантов Университета МВД. расширив контрольную выборку до рамок основной за счет обследования еще порядка 90 курсантов, преимущественно юридической специализации.

ЛИТЕРАТУРА

-

I. Ниссим ФВ Значащие переживания и проблема собственно-психической закономерности// Вопросы психологии. - 1972. Nt 3.

-

2. Кассик Ф.В., Рожнов В Е„ Рожнова МА К современному пониманию психической травмы и общих принципов ее психотерапии // Руководство по психотерапии. М„ 1974

-

3. Гришанов Л.К.. Цуркин В Д. Социологические проблемы аллигации студентов младших курсов // Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу п вузе / Под рсд. В.А. Гаврилова Кишинев: “Штиинца**, 1990.

-

4. Загайнов РМ. Педагогика и психология преодоления кризисных ситуаций в спортивной деятельности; Методические материалы для тренеров. М.. 1990.

-

5. Обозов И И Возрастная психология: юность и зрелость СПб.. 2000

ПРОФИЛАКТИКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

НАПРЯЖЕННОСТИ

СОТРУДНИКОВ ОВД

Канд, психол. наук, доцент Г.Д. Андрюшин Орловский юридический институт МВД России

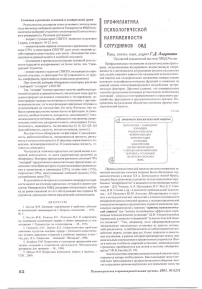

Профессионально значимыми психологическими факторами. позволяющими выдерживать возрастающую напряженность в деятельности сотрудников органов внутренних дел, служат умения и навыки так называемой психологической защиты как специфические механизмы саморегуляции основных психофизиологических функций и снижения на данной основе психотравмирующего воздействии экстремальных факторов. Другими словами, это универсальные способы преодоления основных астенических психических состояний - стресса и иосттравматического стрессового расстройства, фрустрации и внутрнличностного кризиса. Посредством визуализации обозначим основные приемы психологической защиты.

Схема

ПРИ! МЫ психа ЮГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ) ВЫТЕСНЕНИЕ > ЗАМЕЩЕНИЕ ИЗОЛЯЦИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕКЦИЯ ДЕЦЕНТРАЦИЯ ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ САМОДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕНА УСТАНОВОК ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ЛОЖЬ____________

Приемы НСИХОЛОП1ЧССКОЙ 'защиты как неосознаваемые "защитные механизмы психики впервые были обозначены терминологически в начале XX в. Зигмундом и Анной Фрейд, позднее были дополнены и развиты целым поколением зарубежных “неофрейдистов" и видными отечественными психологами Д.Н. Узнадзе. А.А. Налчаджян, И.С. Кон. Е.Т. Соколова. В.В.Столпи ияр.; в контексте криминальной психологии А.И Ратинов и Ю.М. Антонян. Абстрагируясь от научных и мстодоло!ичсских дискуссий о степени осознанности механизмов психолог ичсской защиты, с позиции юридической психологии авторское предпочтение отдается имеющему прикладную направленность термину “приемы психологической защиты" как "вполне осознаваемые аффективно окрашенные психологичсскис установки" (Д.11. Узнадзе) в рамках нормальной, адекватно понимаемой “психологической зашиты сознания": "Так. например, если сформировавшуюся эмоционально насыщенную установку нс удается почему-либо реализовать, то нейтрализовать ее неблагоприятное воздействие можно, создав другую, более широкую в смысловом отношении, в рамках которой противоречие между первоначальным стремлением и препятствием устраняется. Входя в систему этой более широкой установки, первоначальное стремление преобразуется как мотив и поэтому обезвреживается" (Ф.В. Бассин)(5,10).

Анализ системы приемов психологической защиты представляется ангору необходимым. Как показывает многолетний опыт преподавания и профессионального общения, многие сотрудники органов внутренних дел применяют лишь гак называемые традиционные средства “снятия стресса" -транквилизаторы, табак и алкоголь, что существенно снижает эффективность их служебной деятельности

Элементарные приемы вытеснения и замещения представляют собой простейший психологический механизм намеренного исключения из сферы активного осознания источника психической напряженности и замены его более приятной эмоцией или мыслью. Как бы ни было тяжело в данный момент. подобной произвольной манипуляцией сознания возможно искусственно отсрочить (на небольшой промежуток времени), таким образом ослабив, нарастающий дистресс. Необходимо условно “потеснить" дурные мысли и тяжелые чувства. Психотерапевтический эффект имеет следующий алгоритм размышления: “Сейчас плохо, а ведь недавно было хорошо (вспоминаю это хорошее) Наверняка скоро опять будет хорошо, потому что жизнь - зебра: светлая полоса -темная полоса - светлая полоса".

Изолиния имеет в своей основе присущее любому человеку свойство рассматривать конкретное явление, выделяя его из совокупности окружающих предметов или фактов. В контексте приемов психологической защиты каждый сотрудник должен научиться "изолировать" тревожащий его фактор или обстоятельство. анализировать и разрешать сто здесь и сейчас, вычленяя его отдельно от других проблем. Условно говоря, всегда присутствует лишь одна актуальная проблема и решается именно она. Психотерапевтический эффект имеет следующий алгоритм размышления: "Данная проблема сложная. но все остальное нс так уж и плохо. Все силы бросаю на решение одной проблемы!**.

Приемы нейтрализации и компенсации заключаются в осмысленной попытке снять или преуменьшить роль психо-травмирующего негативного явления, находя "противовесы" в форме пози ।ивного фактора. Данные приемы основываются на рационализации (в российской научной литературе, прежде всего в отечественной конфликтно! ни, этому понятию предпочитают термин “интеллектуализация**), когда человек при рассмотрении эмоционально-тревожного обстоятельства исключает эмоцию. включает мысли тельный аппарат и путем анализа, сравнения, структурирования, иерархизации, систематизации пространственных, временных или причинно-следственных связей синтезирует искомое решение проблемы, в совокупности негативных обстоятельств отыскивает позитивный момент. Психотерапевтический эффект имеют следующие рассуждения: “Обязательно имеется выход из данной ситуации необходимо найти ослабляющий проблему внутренний стимул или внешний фактор (возможно - третье лицо)... В этом я промахнулся (виноват), зато в другом я на уровне... В конечном счете, в любой бочке дегтя есть ложка меда".

Прием проекции всю первоначальном виде представлял собой попытку переноса собственных эмоционально негативных установок и мыслей на оппонента или иное лицо, например, в случае с преступником, который, ослабляя угрызения совести по поводу убийства, пытается приписать собственные агрессивные намерения жертве. В целом данный механизм находит свое развитие в достаточно эффективном приеме переноса накопившегося раздражения на другого человека (сослуживца, друга, жену) либо на боксерскую “грушу" в тренажерном спортзале. Как правило (по аналогии с фрейдистской "сублимацией"), на практике встречается "проекция психической энергии" в иную сферу деятельности, предпочтительно с однообразным и монотонным характером действий - мелкий ремонт вещей, мебели или автомобиля, уборка помещения или территории, физические упражнения, чтение. Психотерапевтический эффект имеет следующий алгоритм размышления: "Я устал необходимо отвлечься... Надо поработать физически, сходить на природу или пообщаться с другом... Потом настроюсь и легко разрешу проблему".

Дсцен । рация - один из самых действенных механизмов снят ия психического напряжения на основе “компенсации" -в противовес "изоляции", когда посредством анализа ситуации человек перестает оценивать окружающее только с эгоцентрической позиции “Я" - собственного горя или неудачи, начинает отмечать, что вокруг живуч и другие люди, которым, возможно, еще хуже, еще больнее в этот момент - одинокие, бездомные, больные и немощные, в подобной ситуации человек в большей мере задумывается о своих близких и родных. I кихотеранев тический эффект имеет следующий алгоритм размышления: "Мне плохо, но могло быть хуже. Столько вокруг людей, которым еще тяжелее, у которых нет даже того элементарного, что есть у меня".

Основой психического механизма десенсибилизации (снижения чувствительности) служит так называемое притупление чувств, прежде всего, боли, брезгливости и отвращения, ослабление переживаний сочувствия и сострадания. С опытом негативных эпизодов жизни или несения службы, например, "выезда на трупы" или посещения морга, сотрудник милиции более спокойно и благоразумно (без аффекта) относится к эпизодам унижения и оскорбления и даже к смерти, болезни, крови, изувеченным людям и обезображенным трупам.

В данной связи психологический прием самодесенснби-лизании ориентирован на то. чтобы стресс и связанные с ним нарушения спокойного хода мыслей и действий либо вообще не имели места, либо их действие оказывалось смягченным. Сущностью данного приема (он хорошо отрабатывается в системе профессионального обучения немецких полицейских) является осознанная подготовка себя к экстремальным воздействиям путем мысленного представления - моделирования любой из вероятных экстремальных ситуаций, анализа ее причин и последствий, самоанализа своих возможностей и. на данной основе, физического и психического расслабления (релаксации). В аналогичной реальной ситуации человек будет ориентироваться более адекватно и вести себя сдержанно и спокойно. В идеале можно мысленно "обьнрать" возможные "наихудшие" ситуации в жизни (службе), разработав “выигрышные" или не самые “проигрышные" аш орит мы - конкретные действия и даже типичные фразы. Например, когда вас справедливо отчитывают за незначительное нарушение, поистине универсален "дурашливый" коммуникативный прием бравого Швейка: "Виноват - болван - исправлюсь".

Деперсонализация. Именно этот механизм, как автоматизированный конформизм, является спасительным решением для большинства нормальных люден в современном обществе. Коротко говоря, индивид перестает быть собой; он пол-шютью усваивает тип личности, пре;икпасмый ему общепринятым шаблоном, и становится точно таким же. как все остальные. и таким, каким они хотят его видеть. Исчезает различие между собственным "я" и окружающим миром, а вме- сте с тем и осознанный страх перед одиночеством и бессилием. Этот механизм можно сравнить с защитной окраской некоторых животных: они настолько похожи на снос окружение, что практически неотличимы от него. Отказавшись от собственного "я'* и превратившись в робота, подобного миллионам других таких же роботов, человек уже нс ощущает одиночества и тревоги. Однако за это приходится платить утратой своей личности. Достаточно распространена точка зрения. что “нормальный" способ преодоления одиночества в нашем обществе состоит в превращении в автомат. По такая позиция противоречит одному из представлений о человеке нашей культуры как о личности, способной думать, чувствовать и действовать свободно, по своей собственной воле. Каждый человек искренне убежден, что он - это “он", что его мысли, чувства и желания на самом деле принадлежат ему. И хотя среди нас встречаются самобытные индивидуальности, в большинстве случаев подобное убеждение является иллюзией, и притом иллюзией опасной, ибо она формирует комплекс "завышенной самооценки", что в конечном счете подрывает традиции коллективизма и так называемой корпоративной солидарности. В советское время говорили: “Жить в обществе и быть свободным от общества - нельзя".

Ложь. В ряду наименее изученных приемов психологической защиты от стрессоров и фрустраторов на стыке с “рационализацией" и “деперсонализацией" - особое место занимает ложь. которая при субъективно-ориентированном анализе зачастую неотделима от обмана и самообмана.

Оставляя вис рассмотрения ложь как манипуляцию в русле коммуникативных и поведенческих конструкций Э. Берна. Д. Карнеги. Э. Шострома, II. Экмана. В.В. Знакова и др.. - а также самообман в форме заблуждения - ложной мысли, ошибочно принимаемой субъектом за истину, назовем лишь три основных вида лот ических ошибок; в посылках (в основаниях доказательства), в тезисе (в доказываемой мысли), в аргументации (в форме рассуждения). В контексте обозначенной проблемы эти наиболее распространенные ошибки, при их умелом переводе в плоскость общения, вполне можно назвать важными логическими приемами манипулятивной лжи.

Общеизвестно, что Платон различал “ложь в уме” - как Ошибку и "ложь в словах" - как обман. "Тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе, лжет" (3,417).

Показателен пример "лжи в словах" от Сократа: если больше учишь, значит больше знаешь;

-

- если больше знаешь, значит больше забываешь; если больше забываешь, значит меньше знаешь;

-

- таким образом, больше учишь - меньше знаешь?!

Ложь - явление многоаспектное. За рамки статьи, к сожалению, выходит и философско-методолог ичсский аспект лжи: объективность и субъективност ь ист ины. Вместе с тем нельзя не подвергнуть анализу “ложь" как социальную категорию -в историческом и транскультурном аспектах этики, политики и права. В данном контексте, бесспорен тезис известного российского академика Н.П. Дубинина: «Очевидно, что основные социальные черты человека, его “человечность"... понимание добра и зла. правды и лжи. чувство красоты...- вес это социально развивалось, было разным для разных исторических эпох, передаваясь при помощи социального (а не генетического) наследования» (6,57).

В культурно-историческом аспекте социального феномена самообмана как "лжи в умах", можно напомнить, что вера русского народа во всесилие царя (барина, хозяина) в дореволюционной России или принцип коллективизма, признаваемый приоритетом “Морального кодекса строителя коммунизма" в СССР, оставили в современном российском менталитете психологически уродливое наследие чинопочитания, соглашательства, конформизма, приспособленчества и угодничества. а соответственно - ложь в речах и делах. Так, согласно статистическим данным (репрезентативное анонимное исследование и анализ проводились в 2002 г. на i осуларственном уровне в40регионах России) каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни "давал взятку", при ном в некоторых краях и областях “взяткодателей" три четверти населения. (Взятка наиболее показательный пример в контексте проблемы лжи: как известно, взятку один дает другой берег. 11о УК РФ. каждый из двоих - преступник, естественно, они вынуждены, как минимум, “молчаливо лгать"). Сколько же "молчаливо лгущих" взяткополучателей в государственных, в том числе правоохранительных и судебных органах России? Для информации: в 2001 г. около 2700 сотрудников органов внутренних дел были привлечены к ответственности за преступления, связанные с коррумпированностью (4, 2).

В этическом аспекте психолог ического феномена лжи. как и в нравственном облике человека, во все времена и у всех народов одобрялись честность, правдивость и откровенность Поучительна русская поговорка: “Лучше плохая правда, чем хорошая ложь". Вместе с тем хитрость, изворотливость, способность к актерскому перевоплощению, умения и навыки говорить, то. что нужно по ситуации, а нс в соответствии с личной точкой зрения - всегда высоко ценились не только в народных сказках, но и как профессионально значимые качества. например, разведчиков или оперативных сотрудников, внедренных во враждебную (криминальную) среду.

Соответственно, в курсе “Психология в деятельности сотрудников ОВД" в любом учебном заведении МВД РФ изучают ся общие закономерности, коикрет ные “сценарии" и “правила" общения, например, рекомендации чаше улыбаться или завышать самооценку оппонента или партнера по общению (из наследия Д. Карнеги), традиционно трактуемые как мелкая лесть, а субъективно - “ложь в устах". В рамках оперативно-розыскной психологии подробно отрабатывается "Методика контактного взаимодействия" (ио Л.Б. Филонову), в которой используется несколько приемов "вхождения в доверие", а фактически умелой лжи во имя предотвращения или раскрытия преступления.

Таким образом, с эт ических позиций не каждая ложь общественно порицаема. Если ложь приносит пользу обществу, ее нс следует рассматривать как порок. Здесь определяющим является мотив, которым руководствуется человек: если он выполняет патриотический долг или преследует гуманные цели, его “ложь в словах" должна оцениваться как высоконравственный поступок. А если в демократическом обществе личность гражданина, его жизнь, здоровье, достоинство, права и свободы признаются высшими ценностями, значит, то, что делается во благо конкретного человека, - благо и для общества. Итак, именно ложь, обман, включая самообман, являются теми универсальными психологическими механизмами, которые позволяют уберечься от возможного стресса в преддверии или после угрозы, упрека, наказания.

В системе МВД России большинство сотрудников органов внутренних дел (примерно53,4%)считают основным критерием служебного роста добросовестное выполнение своих обязанностей, и это внушает оптимизм в контексте Концепции совершенствования подготовки кадров в органах внутренних дел Российской Федерации, в п. 1.3 которой говорится о том. что Она имеет своей целью "повышение социального статуса сотрудников ОВД" (2). Вместе с тем на рубеже веков примерно 92% сотрудников не чувствовали себя социально защищенными, 73,0% полагали, что материальная нужда и низкие доходы способствуют совершению преступлений, около 12,0% называли основным фактором служебного роста степень преданности начальст ву, при этом каждый четвертый полагал, что только оказание услуг- материального (16,3%) и иного характера (8.7%) способствует продвижению по службе (I). Соответственно, в служебном коллективе, где преобладают вышеуказанные опенки, честному и принципиальному сотруднику очень трудно говорить “горькую правду" своим сослуживцам и особенно руководителю коллектива. Можно привести множество эпизодов из жизни и практической деятельности территориальных органон внутренних дел, когда “правда глаза колет” именно тому, кто оказался способен на открытую нелицеприятную критику. II нередко лишь “деперсонализация" и “ложь н словах" в поддержку начальника уберегает добросовестного сот рудника от (стресса) наказания - выговора или понижения денежного довольствия.