Прогностически адверсные клинико-психопатологические факторы в развитии первого психотического эпизода

Автор: Чинарев В.А., Обухова М.Д.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Медицинская (клиническая) психология

Статья в выпуске: 2 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Существующая гетерогенность клинических проявлений расстройств шизофренического спектра отражает прямую зависимость между прогностически неблагоприятными клинико-психопатологическими факторами и низкой эффективностью последующего лечения. Согласно мнениям клиницистов, преобладание таких нарушений может оказаться более разрушительным и пагубным, чем психопатологическая структура самого расстройства. Цель: проспективный анализ взаимосвязи между степенью тяжести, психотической структурой и течением первого психотического эпизода с прогностически адверсными клинико-психопатологическими факторами в анамнезе в рамках подготовки к внедрению личностно-социальной программы психосоциальной реабилитации «ИМПУЛЬС». Материалы и методы. Исследование проведено на базе ГБУЗ «ОКСПНБ № 1» г. Челябинска в клиническом отделении первого психотического эпизода для мужчин. В выборку было включено 79 пациентов с первым эпизодом психоза. Результаты. Выявлена прямая корреляционная зависимость между клинико-психопатологическими факторами в анамнезе и течением первого эпизода психоза. Абсолютно неблагоприятными предикторами стали: отсутствие собственной семьи, негативный настрой родственников в отношении заболевания пациента, отсутствие трудоустройства на момент госпитализации. Для пациентов с социальным снижением были характерны аутизация и повторные госпитализации, для группы с чертами асоциального поведения – повторное стационирование, в том числе в недобровольном порядке, предрасположенность к агрессии/аутоагрессии и психопатоподобному поведению, суицидальные тенденции. При неустойчивой ремиссии и повторном приступообразовании были выявлены многократные повторные госпитализации, черты психопатоподобного поведения, напрямую зависящие от выраженности императивных и/или враждебных псевдогаллюцинаций. Заключение. Выявление адверсных клинико-психопатологических факторов позволяет определить траекторию и закономерности течения первого эпизода психоза в структуре расстройств шизофренического спектра. Раннее вмешательство, а также влияние на прогностически неблагоприятные факторы, зачастую являющиеся модифицируемыми, дает возможность предотвратить нежелательный исход манифестации заболевания, напрямую влияя на тактику ведения таких пациентов и проведение психореабилитационных мероприятий.

Клинико-психопатологические факторы, первый психотический эпизод, расстройства шизофренического спектра, адверсные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/147251048

IDR: 147251048 | УДК: 159.89 | DOI: 10.14529/jpps250207

Текст научной статьи Прогностически адверсные клинико-психопатологические факторы в развитии первого психотического эпизода

По данным отчёта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2023 года [1] численность пациентов с психическими расстройствами продолжает неуклонно расти, обозначая потребность не только в развитии психиатрической помощи в целом, но и в облегчении течения заболевания всеми возможным способами: от разработки современной и своевременной психофармакотерапии до минимизации проявлений клинической картины [2]. Тенденции к изучению возможности выявления ранних признаков психических недугов уже на продромальной стадии заболева- ния, опережая манифестацию и развёрнутую клинику, позволяет всесторонне оценивать состояние пациента и течение его болезни [3– 5]. Детализация анамнеза и ретроспективный анализ данных позволяют структурировать текущую клиническую картину и выстроить адекватное психофармакологическое лечение и психосоциальные программы реабилитации. Помимо сопутствующих психотических расстройств, наследственной отягощённости и генетической предрасположенности [6] внимание должно быть обращено на кластер ад-верстных клинико-психопатологических факторов, которые зачастую являются потенци- ально модифицируемыми. Это позволяет говорить о возможности успешного проведения психореабилитационных программ с личностно-социальным подходом, профилактируя тяжёлое течение заболевания и раннюю инвалидизацию [7]. В этом ключе сегрегированно от всех стоят пациенты, перенесшие первый психотический эпизод (ППЭ), в числе которых преобладает молодое трудоспособное население, впервые столкнувшееся с острым состоянием и не подвергавшееся до этого психофармакотерапии. Такая группа больных вызывает особый интерес у научного сообщества, имея наибольший потенциал к положительной динамике состояния и достижению клинического, функционального и личностного восстановления [8].

В ходе экспериментальных наблюдений прошлых лет выявлена прямая зависимость между прогностически неблагоприятными клинико-психопатологическими факторами и низкой эффективностью последующего лечения [9–11]. При этом стоит отметить не только неблагоприятную симптоматику, связанную с психотическими проявлениями расстройства, но и низкую комплаентность к процессу лечения, черты асоциального поведения и социальное снижение, которые могут быть одними из первых признаков в дебюте заболевания [12–14]. Преобладание таких нарушений в клинической картине может оказаться более разрушительным и пагубным, чем психопатологическая структура расстройства [15, 16]. При этом важным является аспект возможного нивелирования неблагоприятных клинико-психопатологических факторов и применение личностно-социального подхода в программах психосоциальной реабилитации [17–20]. В связи с этим на базе клинического отделения ППЭ для мужчин ОКСПНБ № 1 г. Челябинска проводится разработка Индивидуальной Модели Психосоциальной Устойчивости и Личностного Самосознания - «ИМПУЛЬС», которая является междисциплинарной программой реабилитации, направленной на развитие индивидуальной психосоциальной устойчивости, формирование позитивной идентичности, преодоление стигматизации, а также создание устойчивого позитивного взгляда на будущее. Программа основана на системном подходе к личностно-социальному восстановлению при совместном участии психиатров, клинических психологов и социальных работников.

Целью представленной работы стал проспективный анализ взаимосвязи между степенью тяжести, психотической структуры и течением первого психотического эпизода с прогностически адверсными клиникопсихопатологическими факторами в анамнезе в рамках подготовки к внедрению личностносоциальной программы психосоциальной реабилитации «ИМПУЛЬС».

Материалы и методы

Исследование было проведено на базе ГБУЗ « ОКСПНБ № 1» г. Челябинска в клиническом отделении ППЭ для мужчин. В выборку было включено 79 пациентов в возрасте от 16 до 50 лет (30,6 ± 7,4 года). Критериями включения в исследование стали: наличие первого психотического эпизода, в том числе до 5 повторных госпитализаций в течение 3 лет; наличие прогностически неблагоприятных клинико-психопатологических факторов в анамнезе; состояние соответствует критериям расстройств F20.0 (параноидная шизофрения), F23 (острые и преходящие психотические расстройства), F25 (шизоаффективное расстройство) по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10); наличие подписанного информированного добровольного согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения из исследования: возникновение психотического состояния ассоциировано с приемом психоактивных веществ, в том числе алкоголя; наличие органической патологии в анамнезе заболевания; общий балл менее 26 по Монреальской шкале когнитивной оценки (MoCA).

Проведенное исследование соответствовало положениям Хельсинской декларации 1964 г., пересмотренной в 1975–2013 гг., и одобрено заседанием локального этического комитета № 06 от 09.10.2024 г. ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.

В качестве стандартизированного клинико-психологического и психометрического скрининга пациентам было проведено тестирование с использованием стандартизированных клинико-психологических и статистических методов оценки психологического состояния: шкалы для оценки позитивных и негативных симптомов PANSS (Positive And Negative Syndrome Scale) с подшкалами позитивных симптомов (PANSSpos), негативных симптомов (PANSSneg) и общей психопатологии (PANSSpsy), а также определением до- полнительных кластеров: анергия (neg1), нарушения мышления (pos5, pos6), возбуждение (pos4), параноидное поведение (pos1, pos2) и депрессия (psy1) [21, 22]; исследование личности с использованием многофакторного сокращённого опросника Мини-Мульт (MiniMult); оценка когнитивных функций с применением Монреальской шкалы когнитивной оценки (MoCA – Montreal Cognitive Assessment) [18].

При поступлении в отделение врачом-психиатром проведено полуструктурирован-ное интервью, а также оценка по психометрической шкале PANSS с определением тяжести продуктивной, негативной и общей психопатологической симптоматики, а также выделением дополнительных кластеров: анергия, нарушения мышления, возбуждение, параноидное поведение, депрессия. Собраны клинико-анамнестические данные о наличии и степени выраженности у пациентов прогностически неблагоприятных клинико-психопатологических факторов, к которым были отнесены: отсутствие собственной семьи и трудоустройства на момент госпитализации, негативный настрой родственников в отношении заболевания пациента, госпитализация в недобровольном порядке, повторные госпитализации, суицидальные попытки в анамнезе, черты психопатоподобного поведения, агрессивное или аутоагрессивное поведение, императивные и/или враждебные галлюцинации, аутистические черты личности [23–25].

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием стандартного пакета прикладных программ SPSS Statistics v. 23.0 for Windows, языка программирования Python и библиотек Pandas и SciPy. Использованы χ2-Пирсона для сравнения социально-демографических, клинических и частотных психологических показателей пациентов, разделенных на группы. Критерий Стьюдента (t-тест) для независимых групп применяли для сравнительного статистического анализа нормально распределённых количественных показателей приведённых психометрических критериев. Статистическая значимость для всех тестов установлена на уровне р ≤ 0,05. Для оценки связи клиникодемографических параметров со степенью тяжести симптоматики и влияния неблагоприятных клинико-психопатологических факторов вычисляли коэффициент корреляции (r). Значения «r», полученные в промежутке

0 < |r| < 0,3 трактовались как слабая корреляция, значения 0,3 ≤ |r| < 0,7 – умеренная корреляция, при 0,7 ≤ |r| < 1 была выявлена статистически значимая сильная корреляция.

Результаты

В синдромальной структуре выборки преобладали: синдром галлюцинаторнопараноидный с бредовыми идеями малого масштаба (19 % n = 15) и паранойяльный (19 % n = 15). Реже встретились синдром Кандинского – Клерамбо (16,5 % n = 13), бредовый с маниакальным аффектом (15,2 % n = 12) и полиморфный с парафренным бредом и явлением кататонии (13,9 % n = 11). В меньшем количестве случаев были выявлены аффективнобредовый с оттенками депрессии (10,1 % n = 8), кататоно-бредовый (6,3 % n = 5).

При изучении нозологической принадлежности отмечалась распространённость параноидной шизофрении с эпизодическим типом течения и стабильным дефектом (29,1 % n = 23), при этом параноидная шизофрения с периодом наблюдения менее года стала второй по частоте наблюдения (17,7 % n = 14). Примерно равное количество встретились шизоаффективное расстройство маниакального типа (13,9 % n = 11), острое шизофреноподобное (12,7 % n = 10) и другие, преимущественно бредовые, психотические расстройства (12,7 % n = 10), острое полиморфное с симптомами шизофрении (11,4 % n = 9). Острое полиморфное без симптомов шизофрении отмечено в единичных случаях (2,5 % n = 2).

Группы пациентов были сформированы на основании данных психометрической оценки по шкале PANSS, степени тяжести симптоматики и оценки ведущих синдро-мально-нозологических характеристик. Группа 1 (n = 25) – составили больные с социальным снижением, группа 2 (n = 25) – с чертами асоциального поведения, группа 3 (n = 29) – с неустойчивой ремиссией и учащённым при-ступообразованием (табл. 1).

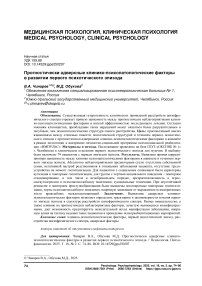

Каждая из групп включала в себя отличную от других синдромально-нозологическую характеристику (табл. 2) и структуру личности, определённую в ходе многофакторного сокращённого опросника Мини-Мульт (рис. 1).

В 1-ю группу выделены пациенты с социальным снижением – 25 человек, в структуре психотических проявлений с преобладанием

Таблица 1

Table 1

Психометрическая характеристика групп пациентов по результатам психометрической шкалы PANSS Comparative analysis of psychometric characteristics using PANSS across clinical groups

|

PANSS |

Группа 1/ Group 1 (n =25) |

Группа 2 / Group 2 (n = 25) |

Группа 3 / Group 3 (n = 29) |

|||||||||

|

M ± σ |

r |

t |

p* |

M ± σ |

r |

t |

p* |

M ± σ |

r |

t |

p* |

|

|

PANSSpos |

3,2 ± 1,1 |

0,45 |

2,40 |

0,05 |

3,1 ± 1,0 |

0,48 |

2,60 |

0,05 |

5,8 ± 1,2 |

0,92 |

12,20 |

0,001 |

|

PANSSneg |

5,3 ± 0,7 |

0,90 |

10,05 |

0,001 |

6,2 ± 0,7 |

0,97 |

19,1 |

0,001 |

3,5 ± 1,0 |

0,56 |

3,50 |

0,01 |

|

PANSSpsy |

4,8 ± 1,0 |

0,86 |

8,10 |

0,001 |

5,6 ± 1,2 |

0,91 |

10,5 |

0,001 |

5,2 ± 0,9 |

0,90 |

10,70 |

0,001 |

|

Анергия Blunted affec (neg1) |

5,9 ± 0,6 |

0,93 |

12,07 |

0,001 |

2,1 ± 0,9 |

0,16 |

0,78 |

> 0,05 |

2,3 ± 0,8 |

0,20 |

1,06 |

>0,05 |

|

Нарушения мышления Thought disturbance (pos5, pos6) |

10,7 ± 1,0 |

0,85 |

7,85 |

0,001 |

12,1 ± 1,6 |

0,54 |

3,08 |

0,001 |

6,9 ± 0,9 |

0,17 |

0,89 |

>0,05 |

|

Возбуждение Excitement (pos4) |

2,5 ± 1,2 |

0,12 |

0,6 |

>0,05 |

6,0 ± 0,8 |

0,95 |

14,6 |

0,001 |

5,4 ± 1,0 |

0,91 |

11,4 |

0,001 |

|

Параноидное поведение Paranoid beha-vior(pos1, pos2) |

6,2 ± 1,1 |

0,16 |

0,78 |

>0,05 |

11,1 ± 0,8 |

0,95 |

14,6 |

0,001 |

11,0 ± 0,9 |

0,95 |

15,80 |

0,001 |

|

Депрессия Depression (psy1) |

5,4 ± 1,4 |

0,90 |

10,05 |

0,001 |

2,3 ± 1,4 |

0,10 |

0,48 |

>0,05 |

2,2 ± 1,2 |

0,12 |

0,63 |

>0,05 |

|

Общий балл Total score PANSS |

72,0 ± 12,8 |

80,7 ± 12,3 |

76 ± 11,7 |

|||||||||

Примечание: статистическая значимость установлена при р ≤ 0,05; M ± σ – медиана с указанием среднеквадратичного отклонения; r – коэффициент корреляции; t – значение критерия Стьюдента.

Note: statistical significance was set at p < 0.05; M±σ – mean ± standard deviation; r – Pearson’s correlation coefficient; t – Student's t-test.

выраженности по PANSS негативной (5,3 ± 0,7; р = 0,001) и общей психопатологической симптоматики (4,8 ± 1,0; р = 0,001). При определении дополнительных кластеров отмечено значительное повышение по анергии (5,9 ± 0,6; р = 0,001), нарушению мышления (10,7 ± 1,0; р = 0,001) и депрессии (5,4 ± 1,4; р = 0,001). В клинической картине наиболее выражен полиморфный синдром с парафренным бредом и явлениями кататонии (28 % , n = 7). По результатам психологического тестирования опросника Мини-мульт выявлено повышение баллов по базисным шкалам: шизоидность (80 [71; 89]), ипохондрия (70 [58; 82]) и депрессия (70 [61; 79]).

Пациенты характеризовались выраженными чертами личностной изоляции и эмоциональной отстраненности, что проявлялось в затруднении установления межличностных контактов и склонности к внутреннему мироощущению. Высокая степень ипохондрии указывает на предрасположенность к избыточной озабоченности состоянием своего здоровья, что может сопровождаться частыми обращениями к врачам и последующим ста-ционированием, низкой мотивацией к выписке

Таблица 2

Table 2

Синдромально-нозологическая характеристика 3 групп

Syndromal and nosological characteristics across study groups

Группа 1 ••о** Группа 2 Группа 3

(Ра)

Рис. 1. Структура личности пациентов 3 групп по результатам проведения многофакторного сокращённого опросника Мини-Мульт

раноидных тенденций в поведении, иногда сопровождающихся агрессивностью. Психопатологические характеристики осложнялись уменьшением социализации, что зачастую становилось решающим фактором в процессе раннего включения пациентов представленной группы в реабилитацию.

25 человек с чертами асоциального поведения были распределены во 2-ю группу. В структуре психотических проявлений по PANSS с выраженностью негативными (6,2 ± 0,7; р = 0,001) и общими психопатологическими симптомами (5,6 ± 1,2; р = 0,001), по дополнительным кластерам: нарушение мышления (12,1 ± 1,6; р = 0,001), возбуждение (6,0 ± 0,8; р = 0,001), параноидное поведение (11,1 ± 0,8; р = 0,001). Ведущие в клинической картине – бредовый синдром с маниакальным типом аффекта (28 % n = 7) и галлюцинаторно-параноидный с бредовыми идеями малого масштаба (24 % n = 6). В ходе психологического тестирования с использованием опросника МиниМульт получены значительные повышения по основным шкалам: психопатия (80 [71; 89]), паранойяльность (70 [58; 82]) и шизо-идность (70 [61; 79]).

Структура личностных особенностей ха рактеризуется низкой эмоциональной отзыв- 80

чивостью, общим безразличием к социальным нормам и манипулятивными тенденциями в совокупности с хроническим недоверием к окружающим и склонностью к интроспекции. Такое сочетание личностных черт предопределяет затруднения пациентов в установлении и поддержании здоровых межличностных отношений, а также усиливает параноидные убеждения, которые могут проявляться в восприятии окружающих как потенциальные угрозы. Высокая степень шизоидности свидетельствует о тенденции к социальной изоляции и предпочтению интровертированного образа жизни, паранойяльные проявления приводят к искаженному восприятию реальности и дополнительным интерперсональным конфликтам. Из общих психопатологических симптомов стоит отметить выраженность тревожных расстройств и лабильность аффекта. Способствовать ухудшению состояния при этом могут как внешние, так и внутренние факторы, обусловленные наличием параноидного компонента. Для некоторых пациентов из этой группы характерно мышление с параноидными тенденциями, что в большей степени влияет на выраженность асоциального поведения. При наличии позитивной симптоматики на первый план выходят бредовые идеи параноидной направленности на фоне галлюцинаций императивного или враждебного характера.

В 3-ю группу с неустойчивой ремиссией и частым приступообразованием вошли 29 пациентов. По шкале PANSS отмечалась выраженность позитивной симптоматики (5,8 ± 1,2; р = 0,001) и общих психопатологических симптомов (5,2 ± 0,9; р = 0,001) со значительным повышением возбуждения (5,4 ± 1,0; р = 0,001) и параноидного поведения (11,0 ± 0,9; р = 0,001) при определении дополнительных кластеров. В синдромальной структуре превалирует галлюцинаторнопараноидный синдром с бредовыми идеями малого масштаба (31 % n = 9). По опроснику Мини-Мульт высокие результаты по шкалам: ипохондрия (75 [64; 86]), депрессия (75 [65; 85]) и психастения (70 [59; 81]).

Данная группа характеризовалась выраженной предрасположенностью к соматизации эмоциональных и психологических проблем, что проявлялось в избыточной озабоченности состоянием собственного здоровья, наличии глубокой внутренней подавленности и утрате интереса к жизненной деятельности. Характерна повышенная уязвимость к стрессовым ситуациям, что приводит к глубоким когнитивным и эмоциональным затруднениям, включая чрезмерную самокритичность, беспокойство и трудность в сосредоточении. Синергия этих личностных черт способствует формированию когнитивных искажений, а также ригидных мыслительных паттернов, что может создавать порочный круг, усиливающий ощущения тревожности и беспомощности. На первый план в клинической картине выходила позитивная симптоматика, проявляющаяся в виде зрительных или слуховых галлюцинаций. При этом у пациентов отмечался интенсивный бред в основном персекуторного содержания, что влекло за собой появление предрасположенности к психопатоподобному поведению. Также выявлялись различные виды двигательных расстройств с явлениями кататонии. Становление течения психотического расстройства по ремиттирующему типу приводит к снижению комплаенса, сопровождающемуся социальной отгороженностью и ан-гедонией, что ведёт к усилению снижения приверженности пациентов к продолжению терапии и реабилитации после завершения госпитализации.

Обсуждение

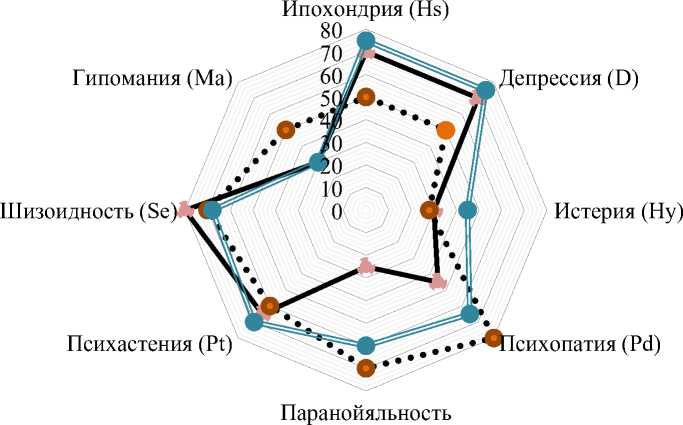

При анализе прогностически адверсных клинико-психопатологических факторов во всех группах была выявлена прямая корреляционная зависимость снижения социального спектра с неблагоприятным течением первого психотического эпизода и нарастающим дефектом личности: отсутствие собственной семьи (1-я группа - 92 % n = 23, р = 0,001; 2-я группа - 84 % n = 21, р = 0,001; 3-я группа - 69 % n = 20, р = 0,001), негативный настрой родственников в отношении заболевания пациента (1-я группа - 80 % n = 20, р = 0,001; 2-я группа - 76 % n = 19, р = 0,001; 3-я группа - 66 % n = 19, р = 0,001), отсутствие трудоустройства на момент госпитализации (1-я группа - 88 % n = 22, р = 0,001; 2-я группа - 72 % n = 18, р = 0,001; 3-я группа - 69 % n = 20, р = 0,001) (рис. 2).

У 1-й группы пациентов была отмечена тенденция к или аутистическим чертам личности (76 % n = 19, р = 0,001) и повторным госпитализациям (92 % n = 23, р = 0,001). Пациенты этой группы не стремятся к социализации и постепенно разрывают любые эмоционально-социальные связи внутри собственной семьи и другими родственниками, формируя новые паттерны поведения и приверженность к «госпитализму», над которыми необходимо работать в первую очередь с помощью комплексной программы реабилитации и восстановления.

Пациенты 2-й группы в большинстве случаев стационируются повторно (88 % n = 22, р = 0,001) и в недобровольном порядке (76 % n = 19, р = 0,001). В клинической картине прослеживаются черты агрессивного или аутоагрессивного поведения (72 % n = 18, р = 0,001) в зависимости от преобладания компонента аффекта и позитивной симптоматики. Предрасположенность к психопатоподобному поведению (88 % n = 22, р = 0,001) и суицидальные тенденции (60 % n = 15, р = 0,001) провоцируют конфликты в семье и на рабочем месте, затрудняя выстраивание коммуникативных связей и постепенно приводя пациентов к социальной изоляции. Из-за этого начало лечения и выстраивание коммуникации с пациентом не может быть без совместной работы психиатра и клинического психолога.

Для 3-й группы пациентов характерны многократные повторные госпитализации (79 % n = 23, р = 0,001) вследствие наличия позитивной симптоматики. Под влиянием

Рис. 2. Характеристика структуры адверсных клинико-психопатологических факторов 3 групп Fig. 2. Comparative profiles of clinical and psychopathological factors across three patient groups

развивающейся бредовой фабулы параноидного характера во время острого психотического эпизода могут наблюдаться черты психопатоподобного поведения (48 % n = 14, р = 0,01), напрямую зависящие от выраженности императивных и/или враждебных галлюцинаций (48 % n = 18, р = 0,01). Проведение психофармакотерапии и программы реабилитации, в отличие от 1-й и 2-й групп, будет в первую очередь направлено на купирование психотической симптоматики и установление стойкой ремиссии. После чего могут быть начаты личностно-ориентированные психосоциальные программы восстановления.

Заключение

Выявление неблагоприятных клиникопсихопатологических факторов представляет собой важный аспект, позволяющий не только установить траекторию течения первого эпизода психоза, но и определить закономерности, характерные для расстройств шизофренического спектра. Ранняя интервенция в значительной степени способствует смягчению симптоматики и улучшению прогноза заболевания. В каждой из выделенных групп (пациенты с социальным снижением, асоциальным поведением, с неустойчивой ремиссией и частым приступообразованием) наблюдаются характерные проявлениям клинической симптоматики и определенный синдромально-нозологический профиль. Выявленные наблюдения могут заложить основу для формулирования целей и методик личностно-социального восстановления пациентов. Влияние на прогностически модифицируемые неблагоприятные факторы может кардинально изменить динамику манифестации болезни, что, в свою очередь, напрямую отражается на стратегии ведения пациентов. Эффективные психо-реабилитационные мероприятия, основанные на комплексном подходе, призваны не только минимизировать негативные последствия, но и способствовать социальной интеграции пациентов. Анализ данных, представленных в исследовании, служит основой для разработки персонализированного компонента в личностно-социальной программе реабилитации «ИМПУЛЬС». Внедрение методов активного участия самих пациентов в процессе реабилитации создаст условия для повышения мотивации и вовлеченности в лечение. В результате междисциплинарного подхода в комплексной терапии (психиатр, психолог, социальный работник) удастся не только сократить рецидивы, но и улучшить долгосрочные результаты восстановления психического здоровья у пациентов с расстройствами шизофренического спектра.