Прогностический потенциал нагрузочной кардиоритмограммы раннего адаптационного периода

Автор: Похачевский Андрей Леонидович, Лапкин Михаил Михайлович, Бирченко Наталья Сергеевна, Похачевский Даниил Андреевич, Пожималин Вячеслав Николаевич, Гаджимурадов Фарид Расулбекович, Петров Андрей Борисович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.18, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: определить изменчивость ВР КРГ раннего адаптационного периода (РАП) стресс-теста для обнаружения прогностических маркеров переносимости ФН. Материалы и методы. Исследованы две равные группы практически здоровых испытуемых 18-22 лет (по 34 человека): спортивной (1) и неспортивной (2) молодежи. Проведено максимальное велоэргометрическое тестирование по индивидуальному протоколу. Выделенный ВР КРГ подвергнут математическому моделированию. Маркеры М ВР КРГ РАП сопоставлены (Spearman) с индивидуальными нагрузочными и восстановительными показателями. Проведено межгрупповое сравнение (Mann-Whitney). Результаты. Изменчивость КРГ РАП несет в себе характерные черты всего нагрузочного периода и связана с индивидуальной переносимостью ФН. Маркеры М КРГ РАП отражают особенности всего временного ряда и могут быть использованы для изучения изменчивости и связей с иными адаптационными механизмами. Минутные модели РАП выявили его критические этапы: максимальной изменчивости (1-2 мин) и стабильности (3 мин); максимальной скорости изменчивости (1 мин), выраженного снижения скорости (2 мин), минимальной скорости (3 мин). Последняя (3) минута РАП во 2 группе наилучшим образом отражает предел индивидуальной нагрузочной переносимости. Группы существенно отличаются друг от друга по максимальному уровню и хронотропным параметрам переносимости ФН, времени начала и скорости изменения ВР КРГ. При этом для группы неспортивной молодежи маркеры М КРГ РАП отражают индивидуальную переносимость ФН в неменьшей степени, чем средние и максимальные значения ЧСС, определенные за весь нагрузочный период. Для спортсменов настоящие маркеры в меньшей степени определяют максимум переносимости, но свидетельствуют о качестве переносимости ФН. Маркеры М РАП КРГ, выявляя характерные черты и особенности хронотропной адаптации, могут быть использованы в спортивной группе для изучения и прогноза формирования выносливости, тренированности, контроля усвоения ФН в динамике, профилактики перегрузки; в группе неспортивной молодежи - о состоянии здоровья, существенности нарушений адаптационных процессов (переносимости ФН).

Математическое моделирование кардиоритмограммы, критерии, маркеры, прогноз переносимости физической нагрузки, максимальное нагрузочное тестирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147153395

IDR: 147153395 | УДК: 613.731:613.735 | DOI: 10.14529/hsm180104

Текст научной статьи Прогностический потенциал нагрузочной кардиоритмограммы раннего адаптационного периода

Введение. Нагрузочная изменчивость длительности RR-интервалов (кардиоинтервалов, КИ) является индикатором переносимости физической нагрузки (ФН) [4, 5, 10, 12, 13, 18]. Одним из объективных направлений детального изучения этой изменчивости является исследование временного ряда (ВР) кар-диоритмограммы (КРГ) [8, 11, 14–16]. Математическое моделирование (М) и анализ ВР КРГ позволяет выявить наиболее значимые маркеры изменчивости, определить их репер- ные величины и в дальнейшем обнаружить связи с другими показателями адаптационных реакций. Кроме того, изучение ранних маркеров изменчивости ВР КРГ, вероятно, позволит выявить их прогностический потенциал – выяснение предельных возможностей организма при субмаксимальных или минимально значимых нагрузках. Последнее весьма актуально и при назначении физических нагрузок с реабилитационной целью на соответствующих этапах после перенесенных коронарных инцидентов и оперативных вмешательств, а также контроля нагрузочной толерантности [1, 3, 7, 9, 19–23]. Настоящий подход в целом имеет целью вывести кардиореабилитацион-ный и тренировочный процесс на доказательный уровень с вероятностным прогнозом переносимости ФН, ее усвоения организмом, контроля процессов восстановления, профилактики перегрузки и перетренировки [6, 17].

Цель исследования: изучить изменчивость ВР КРГ стресс-теста методом математического моделирования с целью обнаружения прогностических маркеров переносимости ФН.

Организация и методы исследования. Исследованы две равные группы (по 34 человека) практически здоровых испытуемых 18–22 лет, группы спортивной (1) и неспортивной (2) молодежи выделены по анамнестическому признаку отношения к систематическим физическим нагрузкам. Максимальное велоэргометрическое тестирование осуществлялось по индивидуальному протоколу. Мощность W1 (Ватт) первой ступени длительностью 3 мин рассчитывалась исходя из величины должного основного обмена (ДОО) в килокалориях по формуле W1(Вт) = ДОО × 0,1. В дальнейшем нагрузка ступенчато возрастает на 30 Вт каждую минуту до индивидуального максимума (Wmx) – снижения скорости педалирования ниже 30 об/мин, обусловливающего конец нагрузки и начало восстановительного периода длительностью 7 мин [8, 14–16].

Нагрузочные пробы проводились в первой половине дня с 8 до 12 ч на велоэргометре Lode Corival (диапазон нагрузки 7–1000 Вт). В течение всего времени тестирования посредством кардиоанализатора «ПолиСпектр-12» (Нейрософт, частота квантования 1000 Гц) записывалась оцифрованная электрокардиограмма, из которой выделялся последовательный временной ряд RR-интервалов (R-R) – кардиоритмограмма, и удалялись все эктопические сокращения.

Временные ряды КРГ нагрузочного периода анализировались как гиперболические Y = a/X + b математические модели, где X – порядковый номер КИ во временном ряду КРГ, Y – длительность КИ, «a» – параметр модели наклон (Н), характеризующий (скорость для линейной модели) уровень изменчивости временного ряда, и «b» – параметр модели отрезка (О), определяющий его постоянную составляющую. Оптимизация моделей достигалась методом наименьших квадратов.

Математическому моделированию подвергался ВР КРГ раннего адаптационного периода (РАП): раздельно первой (1), второй (2), третьей (3) минуты нагрузки; попарно: 1,2; 2,3; 1,3; всего раннего адаптационного периода: 1–3.

Обработка и математическое моделирование ЧСС всего нагрузочного (НП) и восстановительного (ВП) периодов осуществлялись в виде гиперболической модели: Y = a/X + b, где X – время нагрузки или восстановления, Y – ЧСС в момент времени Х нагрузочного или восстановительного периода, «н» (НПн, ВПн) и «о» (НПо, ВПо) – параметры модели, определяющие уровень и постоянную составляющую изменчивости (в нагрузочный и восстановительный периоды соответственно). Оптимизация моделей достигалась методом наименьших квадратов.

Длительность восстановления определялась интегральным показателем (ИП) как сумма КИ за 7 мин восстановительного периода.

ЧСС нагрузочного периода учитывалась по абсолютным показателям: ЧССmx, ЧСС1, ЧССср, где «mx» – максимальная (пиковая) ЧСС на высоте нагрузки, «1» – средняя ЧСС первой ступени нагрузки, «ср» – средняя ЧСС за весь нагрузочный период; относительный показатель – индекс хронотропного резерва (ИХР) рассчитывался по формуле: ((ЧССmx – ЧСС1) / ЧСС1) × 100. Все показатели ЧСС расcчитывались как 60/R-R (уд./мин), исходя из временного ряда КРГ с использованием Microsoft Excel.

При анализе переносимости ФН учитывались абсолютные показатели: достигнутый максимум ФН (Wmx) в Ваттах; разница между Wmx и мощностью первой ступени (W1): W = Wmx – W1; относительные показатели переносимости: производительность работы левого желудочка (ПРЛЖ), вычисляемые по формуле: (Wmx / ЧССmx) × 100, где ЧССmx – максимальная ЧСС на пике нагрузки; W/Ps – по формуле: W/ЧССmx.

Результаты исследования обрабатывали с помощью статистического пакета Statistica 6.0. Поскольку распределение полученных значений отличалось от нормального, данные представлялись в виде перцентильного (Пц) ряда (25-Ме-75). Для статистической обработки использовались непараметрические методы сравнения: Mann-Whitney и корреляционный анализ Spearman. Принятый уровень стати- стической существенности: p < 0,005 (если не указано иначе).

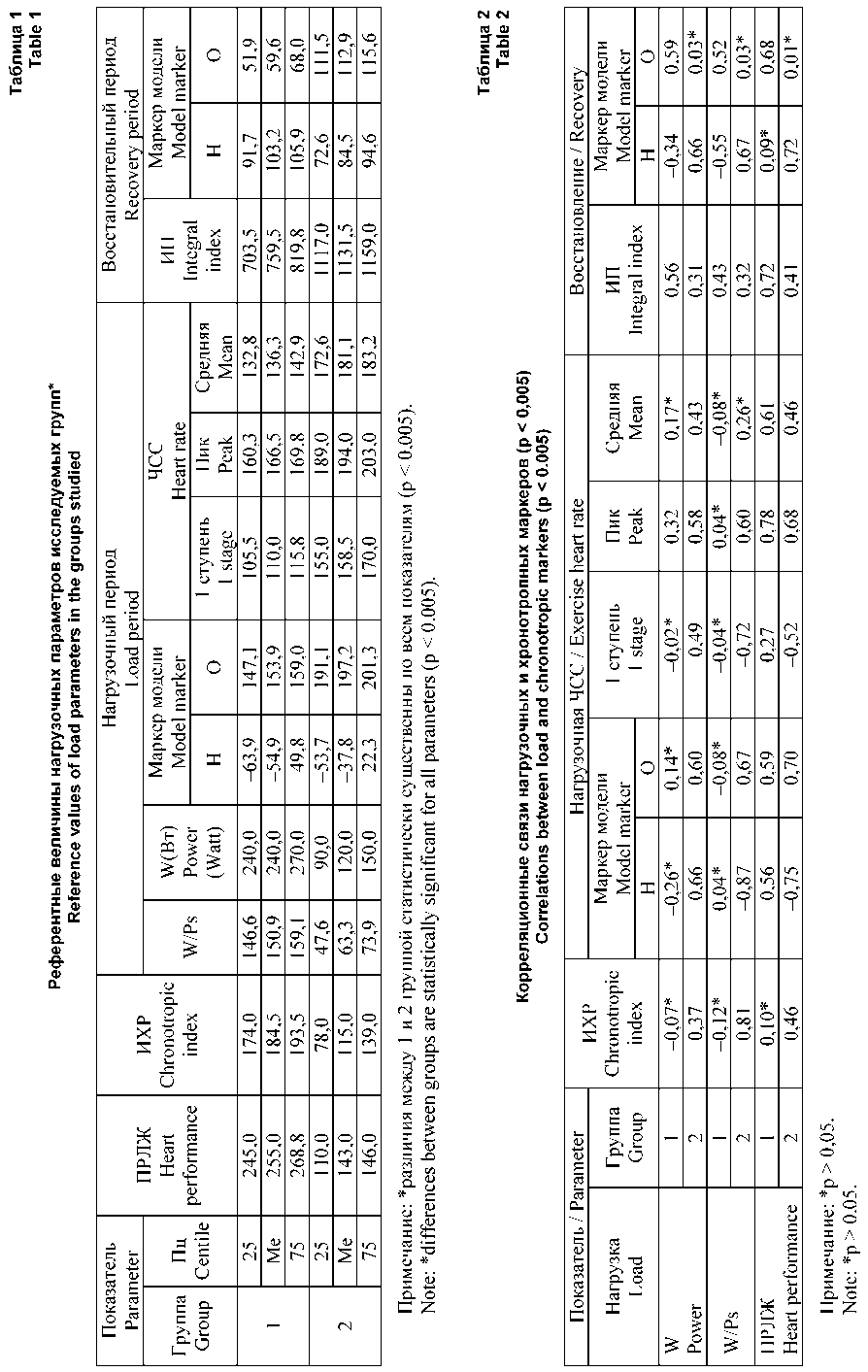

Результаты исследования и их обсуждение. Изучаемые группы статистически существенно различаются не только по всем показателям переносимости ФН, но и квартильному размаху (25–75 Пц) изменчивости. При этом если абсолютный показатель переносимости ФН и хронотропных резервов существенно преобладает в группе спортсменов, то их квартильный размах – в группе сравнения. Те же закономерности характеризуют показатели относительной переносимости (ПРЛЖ, W/Ps). В свою очередь все маркеры ЧСС нагрузочного периода проявляются существенным доминированием, включая квартильный размах в группе неспортивной молодежи. Восстановительный период обусловливается существенным преобладанием скорости изменения (урежения) ЧСС в группе спортсменов, а показателей длительности восстановления (ИП) и частотного уровня (ВПо) в группе сравнения. В группе сравнения по всем показателям устойчиво доминирует и объем интерквартильной изменчивости.

Таким образом, наличие в группе спортсменов развитой аэробно-анаэробной выносливости – высокой физической работоспособности (ФР) проявляется не только преобладающем уровне перенесенной нагрузки, но и максимумом ХР. Последнее обстоятельство, кроме того, позволяет осуществлять больший объем адаптационных реакций на преобладающих скоростях хронотропной изменчивости. Иными словам, преобладающий уровень хронотропных резервов в нагрузочный период и скорость их изменчивости (в нагрузочный и восстановительный период) способствуют преодолению больших максимальных нагрузок при меньших хронотропных затратах, а после прекращения нагрузки – быстрее восстановиться. Больший объем изменчивости показателей переносимости ФН в группе неспортивной молодежи свидетельствует о незавершенности системогенеза функциональной системы (ФС), отвечающей за формирование выносливости – высокого уровня переносимости ФН [2].

Взаимосвязи хронотропных маркеров переносимости с абсолютными и относительными показателями мощности ФН также имеют существенные различия в группах (табл. 2).

Характерными закономерностями для нагрузочных показателей в группе спорт- сменов являются взаимосвязи с маркерами восстановления, проявляющими необходимость в дополнительных хронотропных расходах (большей ЧСС, длительности периода и меньшей скорости увеличения КИ), возникающих в условиях предельных (для популяции) объемов перенесенных нагрузок. Нечеткая связь со скоростью изменения ЧСС в восстановительный период обусловливается взаимной компенсацией (максимально развитых у спортсменов) интенсивных тормозных вагусных модуляций, урежающих ЧСС и возросших хронотропных затрат из-за предельно высоких ФН – увеличивающих ЧСС периода [8, 11].

Утраченная связь с ИХР и ЧСС1 в нагрузочный период свидетельствует об исчерпанности хронотропных влияний на переносимость ФН, так как уровень этого резерва в данной группе максимальный и не может быть увеличен. При анализе W, W/Ps влияние иных нагрузочных маркеров также не выявляется. Тем не менее изучение ПРЛЖ выявило участие маркеров модели средних и максимальных значений ЧСС. При этом большему уровню ПРЛЖ соответствует большая скорость изменчивости, НПо, рост максимальных и средних значений ЧСС нагрузочного периода. Иными словами лучшей переносимости максимальной нагрузки способствует большая хронотропная реактивность (скорость изменения ЧСС) с учетом подключения всех имеющихся возможностей, приводящих как к достижению максимальных значений ЧСС, так и к соответствующему увеличению его средних значений. Однако здесь стоит отметить разницу показателей – ПРЛЖ, W/Ps. Если первый характеризует переносимость максимальной нагрузочной ступени, то второй – переносимость всего нагрузочного объема, определяемого разностью максимальной и первой ступени нагрузки. Различие настоящих показателей заключается в учете первой ступени, которая зависит от ДОО и, соответственно, масса-ростовых и возрастных показателей. Чем больше по массе спортсмен, тем больше мощность первой ступени и тем выше вероятность достижения преобладающего относительно спортсменов с меньшей массой и ростом максимума нагрузки, в то время как количество нагрузочных ступеней и, соответственно, общий объем нагрузки может быть меньшим. Таким образом, показатель ПРЛЖ, отражая максимально достигнутую мощность

нагрузки и игнорируя общий объем перенесенной ФН, вряд ли может быть использован для точного анализа переносимости ФН, в то время как показатель W/Ps – лишенный этого недостатка, является предпочтительным.

Группа неспортивной молодежи в нагрузочный период весьма требовательна к общему объему хронотропных резервов (за счет обеих границ): его левой границе – ЧСС первой ступени, так как эти резервы в настоящей группе далеки как от максимального объема, так и от оптимального использования, ЧССmx – правой границе, высокой скорости роста ЧСС и маркера математической модели НПо (физиологически соответствующее среднему значению ЧСС), что подтверждает необходимость большего объема хронотропных издержек при возрастании ФН. Последнее обстоятельство находит подтверждение и в восстановительный период, фактически лишенный рациональных регуляционных амбиций. При этом возрастание длительности восстановления (ИП) и увеличение скорости урежения КИ, не отражающееся на ЧСС восстановительного периода в целом свидетельствует о напряженности и нехватке парасимпатического тормозного потенциала [11].

Обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, знаки взаимосвязи ЧСС1 отличаются от остальных значений ЧСС и ИХР. Во-вторых, значение связи ЧСС1 превосходит таковое ЧССср, но уступает ЧССmx, имеющие отношение ко всему массиву нагрузочного периода. В-третьих, направление связи ЧСС1 и ЧССmx противоположны.

Действительно, чем более выражены хронотропные резервы, тем шире диапазон изменчивости ЧСС и тем большая нагрузка может быть достигнута. Однако достижения максимума диапазона возможно как за счет снижения ЧСС1, так и повышения ЧССmx, что и происходит в группе неспортивной молодежи. При этом увеличение переносимости ФН требует не столько количественного увеличения хронотропных резервов, сколько их качественного улучшения, которое бы позволило преодолевать ФН в режиме энерго- и хроносбережения. По данным настоящего исследования, во-первых, расширение ХР происходит преимущественно за счет низкого частотного диапазона, что определяется нижней границей – ЧСС1, во-вторых, рабочий диапазон ЧСС при этом уменьшается, что и доказывает его (сравнительно) меньший интерквартильный размах. Кроме того, в рамках сформированной у спортсмена ФС и найденных, четко определенных ею оптимальных значений ЧСС, необходимых для преодоления предельно возможных нагрузок, большой диапазон не требуется. В условиях незавершенного системогенеза в группе неспортивной молодежи перебор возможных вариантов хронотропного обеспечения в рамках большого объема степеней свобод и приводит к максимальному расширению объема ХР за счет всех возможностей, тем более что увеличение ЧССmx достигается быстрее, хотя и энергоза-тратнее, нежели чем вагусное хроно- и энергосбережение, которое определяется частотой включения ФС (частотой в недельном микроцикле и качеством тренировок) по преодолению ФН – эффект которых, связанный с совершенствованием ФС, и называется тренированностью, приводя к формированию выносливости.

Когда речь идет об относительных показателях, характеризующих хронотропную эффективность переносимости ФН, определяемую по затратам ЧСС на единицу достигнутой мощности, становятся понятными выявленные закономерности в группе неспортивной молодежи. Прямая связь со средней и максимальной ЧСС в ней указывает на несовершенство адаптационных процессов, когда уровень хронотропной стоимости возрастает не пропорционально нагрузке и настолько велик, что препятствует преодолению и абсолютному росту последней.

При этом если ЧССmx в большей степени регламентирована возрастными и генетическими факторами, то ЧСС (ср, 1) определяются индивидуальным уровнем развития аэробноанаэробной выносливости, что в существенной степени имеет отношение к спортивной тренировке, формирующей это качество. Кроме того, развитие данного физического качества приводит и к снижению ЧССmx, что не только не позволяет достичь возрастного максимума, но и проводить у спортсменов циклических видов спорта пробу PWC170, так как значение ЧСС в 170 уд./мин у них вообще не достижимо [11]. При этом последнее обстоятельство не только не препятствует достижению в стресс-тесте сверхвысокой физической работоспособности (ФР), но и способствует этому. Иными словами максимальная

ФР определяется объемом ХР (диапазоном ЧСС), оптимальный уровень которых достигается преимущественно за счет ЧСС первой ступени. При этом среднее значение ЧСС, кроме того, определяется низкой скоростью роста данного показателя при возрастании ФН.

Минимум зарегистрированных хронотропных влияний в группе спортсменов связан с предельным напряжением одноименных ресурсов – минимуме степеней свобод – исчерпанности резервов. Участие ЧСС1 также не выявлено.

Выясненные закономерности, а именно существенное участие первой ступени в формировании нагрузочной переносимости, потребовало ее более детального изучения (табл. 3).

Особого внимания заслуживают взаимосвязи предельных показателей переносимости ФН и изменчивости КРГ раннего адаптационного периода (табл. 4–6).

Сравнение групп по выраженности показателей модели и их изменчивости проявляется существенным преобладанием изменчивости КИ на первой минуте в группе спортсменов (+32 %). На второй и третьей минуте – в группе сравнения: в равной степени для обеих минут в 2,4 раза. Изменчивость на отрезке 1–2 превалирует на 12 % в группе спортсменов, в то время как на отрезке в 2–3 – в группе сравнения (в 5,7). Изменчивость на отрезке 1;3 и 1–3 (на всем РАП) фактически неразличима.

Таблица 3

Table 3

|

Параметр / Parameter |

Период модели / Model period |

|||||||

|

Маркер модели Model marker |

Группа Group |

1 |

2 |

3 |

1,2 |

2,3 |

1,3** |

1–3** |

|

Н |

1 |

206,1 |

15,84 |

11,28 |

256,8 |

13,19 |

258,6 |

274,1 |

|

2 |

155,6 |

37,49 |

27,00 |

228,6 |

74,98 |

254,5 |

269,9 |

|

|

О |

1 |

584,5 |

566,1 |

554,8 |

572,9 |

558,3 |

559,3 |

563,5 |

|

2 |

435,2 |

389,0 |

379,7 |

411,0 |

382,5 |

403,2 |

399,3 |

|

Маркеры временного ряда КРГ раннего адаптационного периода

Markers of time series for the cardiac rhythmogram during the early adaptation period

Примечание: **различия между 1 и 2 группой статистически существенны по всем показателям (р < 0,005), за исключением Н 1,3; 1–3 (р > 0,05).

Note: **differences between groups are statistically significant for all parameters (p < 0.005) except for H 1.3; 1–3 (p > 0.05).

Таблица 4

Table 4

Взаимосвязи параметров РАП и переносимости ФН (p < 0,005)

Correlations between the parameters of the early adaptation period and tolerance to physical load (p < 0.005)

|

Параметр / Parameter |

Период модели / Model period |

||||||||

|

Нагрузка Load |

Маркер модели Model marker |

Группа Group |

1 |

2 |

3 |

1,2 |

2,3 |

1,3 |

1–3 |

|

Мощность Power |

Н |

1 |

0,09* |

–0,1* |

0,23* |

0,09* |

0,21* |

0,11* |

0,13* |

|

2 |

–0,52 |

0,93 |

–0,70 |

–0,35 |

0,06* |

–0,52 |

–0,52 |

||

|

О |

1 |

–0,36 |

–0,2* |

–0,31 |

–0,26* |

–0,2* |

–0,39 |

–0,3 |

|

|

2 |

0,70 |

0,52 |

0,46 |

0,46 |

0,46 |

0,46 |

0,52 |

||

|

W/Ps |

Н |

1 |

0,08* |

–0,31 |

0,1* |

0,05* |

–0,2* |

0,04* |

0,1* |

|

2 |

–0,66 |

0,94 |

–0,77 |

–0,49 |

–0,0* |

–0,66 |

–0,66 |

||

|

О |

1 |

–0,32 |

0,07* |

0,06* |

–0,1* |

0,1* |

–0,1* |

–0,0* |

|

|

2 |

0,60 |

0,49 |

0,43 |

0,43 |

0,43 |

0,43 |

0,49 |

||

|

ПРЛЖ Heart performance |

Н |

1 |

0,16* |

–0,2* |

–0,2* |

0,18* |

–0,3 |

0,13* |

0,13* |

|

2 |

–0,2* |

0,81 |

–0,2* |

–0,06* |

0,61 |

–0,2* |

–0,2* |

||

|

О |

1 |

–0,2* |

–0,0* |

0,19* |

–0,0* |

0,05* |

–0,0* |

0,1* |

|

|

2 |

0,93 |

0,72 |

0,58 |

0,78 |

0,58 |

0,58 |

0,72 |

||

Примечание: *р > 0,05.

Note: *р > 0.05.

Таблица 5

-

Table 5

Взаимосвязи параметров (П) РАП и нагрузочного периода (p < 0,005)

Correlations between the parameters of the early adaptation period and load period (p < 0.005)

Примечание: *р > 0,05.

Note: *р > 0.05.

|

Параметр / Parameter |

Период модели / Model period |

||||||||

|

Нагрузочная ЧСС Exercise heart rate |

Маркер модели Model marker |

Группа Group |

1 |

2 |

3 |

1,2 |

2,3 |

1,3 |

1-3 |

|

Маркер модели Model marker “Н” |

Н |

1 |

–0,33 |

0,19* |

–0,1* |

–0,27 |

–0,1* |

–0,28 |

–0,30 |

|

2 |

–0,0* |

–0,60 |

0,09* |

–0,1* |

–0,49 |

–0,0* |

–0,0* |

||

|

О |

1 |

–0,2* |

–0,2* |

0,1* |

–0,2* |

–0,0* |

–0,0* |

–0,1* |

|

|

2 |

–0,94 |

–0,83 |

–0,77 |

–0,77 |

–0,77 |

–0,77 |

–0,83 |

||

|

Маркер модели Model marker “О” |

Н |

1 |

0,03* |

0,11* |

0,21* |

0,07* |

0,52 |

0,12* |

0,15* |

|

2 |

0,09* |

0,66 |

–0,37 |

0,26 |

0,26 |

0,09* |

0,09* |

||

|

О |

1 |

–0,38 |

–0,54 |

–0,77 |

–0,49 |

–0,64 |

–0,70 |

–0,65 |

|

|

2 |

0,66 |

0,09* |

0,03* |

0,14* |

0,03* |

0,03* |

0,1* |

||

|

Пиковая Peak |

Н |

1 |

0,10* |

0,17* |

0,21* |

0,11* |

0,57 |

0,16* |

0,19* |

|

2 |

0,12* |

0,64 |

–0,41 |

0,32 |

0,14* |

0,12* |

0,12* |

||

|

О |

1 |

–0,3 |

–0,35 |

–0,62 |

–0,32 |

–0,47 |

–0,54 |

–0,50 |

|

|

2 |

0,64 |

0,06* |

0,06* |

0,12* |

0,06* |

0,06* |

0,06* |

||

Таблица 6

Table 6

Взаимосвязи параметров (П) РАП и восстановительного периода (p < 0,005)

Correlations between the parameters of the early adaptation period and recovery period (p < 0.005)

|

Параметр / Parameter |

Период модели / Model period |

||||||||

|

ЧСС восстановления Recovery heart rate |

Маркер модели Model marker |

Группа Group |

1 |

2 |

3 |

1,2 |

2,3 |

1,3 |

1-3 |

|

Интегральный показатель Integral index |

Н |

1 |

–0,0* |

0,08* |

0,2* |

–0,0* |

0,36 |

–0,0* |

–0,0* |

|

2 |

0,14* |

0,14* |

–0,1* |

0,03* |

0,26 |

0,14* |

0,14* |

||

|

О |

1 |

–0,46 |

–0,37 |

–0,42 |

–0,48 |

–0,36 |

–0,49 |

–0,50 |

|

|

2 |

0,26 |

0,03* |

–0,1* |

–0,1* |

–0,1* |

–0,1* |

0,03 |

||

|

Маркер модели Model marker “Н” |

Н |

1 |

0,17* |

0,34 |

0,09* |

0,23* |

0,41 |

0,27* |

0,29 |

|

2 |

–0,0* |

0,77 |

–0,49 |

0,26 |

0,09* |

–0,0* |

–0,0* |

||

|

О |

1 |

0,29 |

–0,1* |

–0,26 |

0,17* |

–0,2* |

–0,1* |

–0,1* |

|

|

2 |

0,71 |

0,2* |

0,26 |

0,31 |

0,26 |

0,26 |

0,2* |

||

|

Маркер модели Model marker “О” |

Н |

1 |

–0,1* |

–0,1* |

0,2* |

–0,1* |

0,18* |

–0,1* |

–0,1* |

|

2 |

0,03* |

–0,26 |

0,26 |

–0,26 |

0,31 |

0,03* |

0,03* |

||

|

О |

1 |

–0,49 |

–0,30 |

–0,29 |

–0,45 |

–0,28 |

–0,41 |

–0,41 |

|

|

2 |

–0,1* |

0,14* |

–0,1* |

–0,1* |

–0,1* |

–0,1* |

0,14* |

||

Примечание: * р > 0,05.

Note: *р > 0.05.

Поминутная изменчивость: депрессия скорости ко 2 минуте существенно преобладает в группе спортсменов (в 13 раз, против 4,2 – в группе сравнения); к 3 минуте – снижается по интенсивности и выравнивается (для обеих групп в 1,4 раза). Различия в парах также существенны и доминируют к отрезку 2–3 в группе спортсменов (19,5 против 3,1).

Сравнительная поминутная изменчивость маркера модели О характеризуется минимальной динамикой и возрастанием ко второй минуте – на 3 % в группе спортсменов, 10 % – в группе сравнения; к 3 минуте – 1,9 % в группе спортсменов, 2,4 % в группе сравнения; к отрезку 2–3 на 2,5 и 7 % соответственно.

Таким образом, существенное различие времени начала и скорости изменчивости КИ при сравнимых колебаниях уровня выделяет группу спортсменов как ранне- и быстрореа-гирующую (быстроадаптируемую) и требует более подробного рассмотрения.

В группе спортсменов скорость укорочения КИ на второй минуте теряет 92 %, снижаясь в 13 раз, к 3 минуте продолжает падение еще на 29 % (в 1,4 раза). К временному отрезку 2–3 депрессия скорости составляет 95 % (в 19,5).

Вероятно, реперы критической изменчивости РАП будут наилучшим образом связаны с маркерами переносимости ФН. При этом если абсолютная и относительная мощность нагрузки находит лишь незначительное отражение в изменчивости РАП и проявляется погранично умеренными значениями связи на отрезках 2 и 2,3, то достойное подтверждение настоящего предположения выявлено в наличии существенных связей с показателями НПо, ЧССmx – 2,3; 1,3. Те же закономерности сохраняются и при анализе связей с маркерами КРГ восстановительного периода: ИП, ВПн.

Параметр модели О характеризуется незначительным снижением на 2 (3 %) и 3 (2 %) минутах. Динамика пар (1–2 и 2–3) минимальна (2,5 %).

С учетом незначительной динамики, актуальными для обнаружения связи с переносимостью ФН и восстановлением, вероятно, станут значения 1 минуты и отрезка 1–3, так как он включает максимальную изменчивость крайних минут РАП. При этом и минимальная динамика, и ее показатели также могут стать существенными отправными точками связи, так как тоже являются критическими. Действительно, для параметров, характеризующих предельную (максимальную) переносимость ФН, минимальная динамика связей с РАП определяется весьма тонкой изменчивостью, которая, вероятно, в рамках сформированной ФС весьма индивидуальна, но при этом имеет и общие черты, проявляющиеся в однонаправленной взаимосвязи с КРГ в нагрузочный и восстановительный период, свидетельствующие о родственных механизмах автономной регуляции – парасимпатическом торможении.

Итак, в группе спортсменов связи с параметрами перенесенной нагрузки минимальны по количеству, характеризуются статистически пограничными по существенности и умерен- ными по интенсивности значениями. При этом большему объему перенесенной нагрузки соответствует меньшая длительность КИ и преобладающая скорость их изменчивости. Связи с общим массивом ЧСС нагрузочного периода более продуктивны и проявляются усилением отрицательных связей к 3 минуте РАП, достигая высокой интенсивности. Та же динамика характеризует и ЧССmx. При этом меньшему значению НПо, ЧССmx соответствует большее – КИ РАП.

Обратная связь с маркерами восстановления достигает умеренных значений и характеризуется максимальным уровнем для ИП на всем отрезке РАП (1–3), при этом уровень связи на 1; 1,2; 1,3 и 1–3 отрезках фактически неразличим. Связь с ВПо также имеет отрицательное значение и достигает максимума на 1 и 1–3 отрезках РАП.

Таким образом, вероятными предикторами интенсивности (мощности), переносимости ФН и раннего восстановления в группе спортсменов является специфическая изменчивость КИ РАП, установленная в результате анализа маркеров ММ КРГ РАП: меньшей скорости изменчивости (2; 2,3), меньшему КИ (1; 1,3) – соответствует лучшая переносимость ФН; большей скорости (2,3), меньшему КИ (1; 1–3) – длительное восстановление и большая ЧСС восстановления; большей скорости (2,3), меньшему КИ (3; 1,3) – большее значение НПо, ЧССmx нагрузочного периода.

В группе неспортивной молодежи скорость укорочения КИ ко 2 минуте снижается на 75 % (в 4,2 раза), к 3 минуте на 28 % (в 1,4 раза). При анализе пар снижение скорости к интервалу 2–3 составляет 67 % (в 3,1 раза). Неслучайно большую по интенсивности и значимости связь критерия Н с переносимостью ФН демонстрируют отрезки 2, 3 и 2,3 для большинства исследуемых показателей, включая ВПн восстановления. Лишь в 2 случаях, характеризующих W и W/Ps, достается значимости 1 и 3 минутам РАП. Причем хронотропные требования для достижения максимальной и наилучшей переносимости ФН к 1 и 3 минутам РАП противоположны запросам ко второй. Маркер О демонстрирует умеренные и сильные положительные связи на всех участках РАП с достижением максимальных значений на первой и второй минутах.

С НПо и ЧССmx умеренный уровень положительных взаимосвязей (О) проявляется исключительно на 1 минуте (0,66; 0,64), критерий Н характеризуется существенными значениями на отрезках 2; 3; 1,2 с максимумом 0,66 на 2 минуте. С НПн высокого уровня связи критерия О выявляются со всеми отрезками РАП и достигают максимума на 1 минуте (–0,94); с маркером Н – на отрезках 2 и 2,3 (0,6 и 0,5 соответственно).

Таким образом, большей нагрузке и лучшей ее переносимости на 1 и 3 минутах РАП должна соответствовать меньшая изменчивость КИ, на второй же минуте – большая. Действительно необходимость меньшей изменчивости ко второй минуте была бы логична для сохранения хронотропных резервов, в то время как их большее количество задействуется для адаптации к ФН на 1 минуте. В группе неспортивной молодежи вышеописанная динамика продиктована меньшим изначальным объемом хронотропных резервов, существенный расход которых на 1 минуте не позволяет иметь желаемую (расходную) динамику и на второй, что и требует дополнительного сбережения в дальнейшем (на 3 минуте). Поэтому настоящая динамика хронотропных резервов является оптимальной только в условиях их изначальной недостаточности.

Параметр модели О на 2 минуте характеризуется снижением на 10,6 % и на 2,4 % к третьей. Динамика пар (1–2; 2–3) характеризуется снижением на 7 %. Умеренное снижение интенсивности ко второй минуте и продолжение процесса к третьей, вероятно, найдет свое отражение в динамике связи с переносимостью ФН на всем протяжении РАП с максимумом на 1 минуте. Настоящее предположение нашло свое подтверждение при анализе взаимосвязи с абсолютными и относительными значениями переносимости ФН, а также всех дериватов ЧСС нагрузочного периода. Период восстановления обнаружил выраженные связи только со скоростью изменения длительности КИ (ВПн), минимальные, пограничные, но достойные упоминания (связи) – с ВПо тем не менее регистрируются только на 1 минуте. По сути связей с нагрузочным и восстановительным периодом стоит отметить, что большей длительности КИ РАП соответствует не только преобладающий уровень абсолютной и относительной работоспособности, но и уровень НПо и ЧССmx, при этом максимальные значения связи определяются на 1 минуте. Обратная закономерность имеет 54

место только для НПн, так как логично, что большим КИ РАП соответствует меньшая скорость роста ЧСС.

Связь с маркерами восстановления минимальна как по количеству вариантов, так и выраженности. С ИП – положительная связь (Н) отрезка 2,3 (0,26). С ВПн – умеренный уровень маркера О на отрезках, связанных с 1 и 3 минутой с максимумом непосредственно на первой минуте (0,71); умеренный уровень Н на отрезках 2, 3 с максимумом 0,77 на 2 минуте. Иные связи ИП и ВПо статистически не существенны. В целом в период восстановления большему длительности КИ РАП соответствует большая скорость восстановления ВПн и меньшее значение ВПо.

Таким образом, в группе неспортивной молодежи абсолютная нагрузка тем больше, чем длиннее КИ РАП, настоящая закономерность проявляется на всех отрезках и достигает высокого уровня на 1 минуте. Действительно чем большими хронотропными резервами располагает организм, тем легче их распределять во время ФН и тем большей объем последней будет преодолен. Обратное значение настоящей взаимосвязи в группе спортсменов имеет следствие работы ФС, требующей в рамках памятного следа большего уровня ЧСС на старте и первой ступени. С относительными показателями переносимости ФН те же закономерности – наличие существенной положительной связи на всех отрезках РАП с максимумом на 1 мин. Те же закономерности и для критерия математической модели Н, однако максимальный акцент сдвигается ко 2 минуте. Полярное различие знаков взаимосвязей на 1–3 минутах РАП обусловливается существенным различием скорости изменчивости КРГ в данный период и связано с недостаточностью хронотропных резервов.

Лучшая переносимость ФН требует меньшей скорости изменчивости на 1 минуте, большей на 2 и вновь меньшей на 3; при увеличении длительности КИ на всем РАП максимально на 1; 1,3 отрезках. Отличие от спортсменов (требование меньшей скорости на 2 и 2,3 отрезках в условиях уменьшения КИ на 1, 2 и 1–3) объяснено выше.

Следует отметить, что никакая модель, тем более подчиненная строго определенному математическому закону, не может в точности соответствовать экспериментальной кривой. Поэтому интерес к моделируемому (экспери- ментальному) ВР не может быть утрачен полностью. Кроме того, основная тенденция изменчивости КРГ РАП весьма оригинальна и определяется выраженным снижением длительности КИ на первой минуте с дальнейшей вариативной одноименной и противоположной девиацией - на второй и третьей. При этом скорость изменения ЧСС на первой и второй минутах может различаться не только на порядок (в 10 раз), но и по знаку. Вероятно длительность, выраженность и качество изменчивости КРГ РАП обусловливаются уровнем развития аэробно-анаэробной выносливости.

Выявленная изменчивость СР не что иное как перебор в рамках имеющихся степеней свободы адаптационных механизмов и определение оптимального уровня СР для обеспечения функциональной системы (ФС) данной интенсивности нагрузки [8]. Так как весь пейзаж поиска наилучшего адаптационного результата разворачивается в РАП именно в это время и регистрируется как максимум изменчивости СР (1 минута), так и его связи с переносимостью ФН в целом (2-3 минута). Вероятно поэтому выявленная избыточная изменчивость на 1-2 минуте не может нести точных прогностических маркеров переносимости ФН, что компенсируется их нарастанием на 2 и 3 минутах, когда хронотропное поведение миокарда становится более упорядоченным и подчиненным регуляционным влияниям. Исчерпанность хронотропных резервов в группе спортсменов свидетельствует не о конечности (невозможности) дальнейшей адаптации, а о ее еще большей специфичности, когда перебор степеней свобод идет в пользу специальной адаптации, направленной на преодоление той соревновательной дистанции, которая для данного спортсмена на соответствующем этапе подготовки является главной.

Заключение. Изменчивость КРГ раннего адаптационного периода несет в себе характерные черты всего нагрузочного временного ряда и связана с индивидуальной нагрузочной переносимостью, уровнем развития аэробноанаэробной выносливости.

Математические модели КРГ РАП отражают его особенности и могут быть использованы для изучения его изменчивости и связей с иными адаптационными механизмами.

Минутные модели РАП выявили его критические этапы: максимальной изменчивости (1-2 мин), и стабильности (3 мин); максимальной скорости изменчивости (1 мин), вы- раженного снижения скорости (2 мин), минимальной скорости (3 мин). Последняя (3) минута РАП во 2 группе наилучшим образом отражает предел индивидуальной нагрузочной переносимости.

Исследуемые группы существенно отличаются друг от друга по максимальному уровню и хронотропным параметрам переносимости ФН, времени начала и скорости изменения ВР КРГ. При этом для группы неспортивной молодежи маркеры М КРГ РАП отражают индивидуальную переносимость ФН в неменьшей степени, чем средние и максимальные значения ЧСС, определенные за весь нагрузочный период. Для группы спортсменов настоящие маркеры в меньшей степени определяют максимум, но свидетельствуют о качестве переносимости ФН.

Маркеры М РАП КРГ, выявляя характерные черты и особенности хронотропной адаптации, могут быть использованы: в спортивной группе для изучения и прогноза формирования выносливости, тренированности, контроля усвоения ФН в динамике; в группе неспортивной молодежи - о состоянии здоровья, существенности нарушений адаптационных процессов (переносимости ФН).

Список литературы Прогностический потенциал нагрузочной кардиоритмограммы раннего адаптационного периода

- Адаптация к интервальной гипоксии-гипероксии в реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца: переносимость физических нагрузок и качество жизни/А.Л. Сыркин, О.С. Глазачев, Ф.Ю. Копылов и др.//Кардиология. -2017. -Т. 57, № 5. -С. 10-16.

- Анохин, П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы/П.К. Анохин. -М.: Наука, 1980. -196 с.

- Гайсёнок, О.В. Прогностическая значимость интегральных индексов в диагностике ишемической болезни сердца в зависимости от возможности выполнения пробы с дозированной физической нагрузкой/О.В. Гайсёнок, С.Ю. Марцевич//Кардиология. -2013. -Т. 53, № 8. -С. 24-27.

- Динамика физиологических показателей при изменении интенсивности физической нагрузки/О.С. Тарасова, А.С. Боровик, С.Ю. Кузнецов и др.//Физиология человека. -2013. -Т. 39, № 2. -С. 171-177.

- Изменения интервала QT в процессе пробы с дозированной физической нагрузкой у здоровых подростков 11-15 лет/Л.М. Макаров, Л.А. Балыкова, И.А. Горбунова и др.//Кардиология. -2012. -Т. 52, № 9. -С. 15-21.

- Изменчивость кардиоритмограммы при непредельных физических нагрузках/А.В. Фомичев, С.А. Глушков, А.Н. Воробьев и др.//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. -2014. -Т. 115, № 9. -С. 122-127.

- Комплексная программа реабилитации больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования в условиях поликлинического кардиореабилитационного отделения: клинические эффекты третьего этапа реабилитации/Д.М. Аронов, М.Г. Бубнова, Д.Г. Иоселиани и др.//Кардиология. -2017. -Т. 57, № 3. -С. 10-19.

- Лапкин, М.М. Значение изменчивости кардиоинтервалов при нагрузочном тестировании/М.М. Лапкин, А.Л. Похачевский//Физиология человека. -2017. -Т. 43, № 1. -С. 71-77.

- Лямина, Н.П. Возможности расширения физической реабилитации у пациентов после чрескожных коронарных вмешательств с нарушениями ритма/Н.П. Лямина, Е.В. Котельникова//Сердце: журнал для практикующих врачей. -2013. -Т. 12, № 5. -С. 311-316.

- Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам/Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. -М.: Медицина, 1988. -253 с.

- Михайлов, В.М. Нагрузочное тестирование под контролем ЭКГ: велоэргометрия, тредмилл-тест, степ-тест, ходьба/В.М. Михайлов. -Иваново: Талка, 2008. -545 с.

- Новые подходы к выделению этапов (фаз) непрерывно возрастающей физической нагрузки на примере кардиореспираторного теста/Т.А. Лелявина, М.Ю. Ситникова, А.В. Березина и др.//Сердце: журнал для практикующих врачей. -2012. -Т. 11, № 3. -С. 146-150.

- Олейников, В.Э. Оригинальный способ оценки хронотропной функции сердца по данным суточной записи электрокардиограммы/В.Э. Олейников, А.В. Кулюцин, М.В. Лукьянова//Сердце: журнал для практикующих врачей. -2012. -Т. 11, № 1. -С. 38-43.

- Пат. 2355301 Российская Федерация. Способ определения переносимости физической нагрузки по точке ускользания сердечного ритма от вегетативного контроля/В.М. Михайлов, А.Л. Похачевский, Б.А. Садельников. -№ 2007143527/14; заявл. 23.11.2007; опубл. 20.05.2009, Бюл. № 14. -5 с.

- Петров, А.Б. Динамика изменчивости кардиоритмограммы при нагрузочном тестировании/А.Б. Петров, А.Л. Похачевский//Спортивная медицина: наука и практика. -2015. -№ 4. -С. 41-45.

- Похачевский, А.Л. Временной анализ распределения кардиоинтервалов при нагрузочном тестировании/А.Л. Похачевский//Патолог. физиология и эксперимент. терапия. -2011. -№ 2. -С. 34-40.

- Похачевский, А.Л. Оценка функционального состояния организма по кардиоритмограмме при нагрузочном тестировании/А.Л. Похачевский//Теория и практика физ. культуры. -2007. -№ 1. -С. 10-11.

- Салтыкова, М.М. Основные механизмы, обусловливающие изменения амплитуды зубцов комплекса QRS на электрокардиограмме при нагрузочном тестировании практически здоровых лиц/М.М. Салтыкова//Физиология человека. -2015. -Т. 41, № 1. -С. 74-82.

- Физические тренировки для пациентов с инсультом. Обновленный обзор/Д.Г. Саундерс, М. Сандерсон, М. Браззелли и др.//Stroke. -2014. -Т. 36, № 4. -С. 75-76.

- Этапная реабилитация больных гипертонической болезнью с применением циклических и силовых нагрузок/Ф.Ю. Мухарлямов, И.С. Головунина, М.А. Рассулова и др.//Сердце: журнал для практикующих врачей. -2013. -Т. 12, № 3. -С. 162-167.

- Эффективность домашних физических тренировок и приверженность к лечению у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию/С.А. Помешкина, Е.Б. Локтионова, Н.В. Архипова и др.//Кардиология. -2017. -Т. 57, № 1. -С. 23-29.

- Haykowsky, M. Effect of endurance training on the determinants of peak exercise oxygen consumption in elderly patients with stable compensated heart failure and preserved ejection fraction/M. Haykowsky, P. Brubaker, K. Stewart//J Am Coll Cardiol. -2012. -Vol. 60. -P. 120-128.

- Reliability of peak exercise testing in patients with heart failure with preserved ejection fraction/J. Scott, M. Haykowsky, J. Eggebeen et аl.//Am J Cardiol. -2012. -Vol. 110. -P. 1809-1813.