Прогноз демографического потенциала Ростовской области в первой половине XXI века

Автор: Сущий Сергей Яковлевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 3 (17), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется современный демографический потенциал Ростовской области. Представлены возможные сценарии динамики численности населения региона до 2030 и 2050 годов. Расчеты были выполнены для региона в целом, а также для всех его крупных городов и сельских административных районов. Проведенные расчеты позволили сделать вывод о неизбежном сокращении численности населения области. Центральную роль в данном процессе будет играть естественная убыль. Однако в ближайшей и даже в среднесрочной перспективе демографические потери могут быть достаточно ограниченными (за период 2010-2030 гг. они могут составить 4-5 % от общей численности населения на 2010 г.). В дальнейшем темпы убыли населения области с большой вероятностью возрастут и в 2031-2050 гг. могут составить 350-700 тыс. чел., а в середине ХХI в. население области сократится до 3,2-3,9 млн чел. (то есть окажется на 8-25 % меньше, чем в 2010 г.). Самая значительная часть сельских территорий в ближайшие десятилетия будет характеризоваться повышенными темпами депопуляции вследствие совмещения естественной убыли и оттока населения как в города области, так и за пределы региона...

Численность населения, национальная структура, демографическая динамика, естественная убыль, миграционная активность, демографический прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/149131188

IDR: 149131188 | УДК: 314.504 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.3.11

Текст научной статьи Прогноз демографического потенциала Ростовской области в первой половине XXI века

DOI:

Ростовская область входит в группу крупнейших по численности населения регионов России, уступая только двум столицам, Краснодарскому краю, Московской и Свердловской областям. Вместе с тем в пределах южного макрорегиона область © Сущий С.Я., 2017

является одной из наиболее проблемных по темпам депопуляции и масштабам естественной убыли населения в постсоветский период [2; 5]. По второму из данных показателей на Юге России с ней сопоставима только Волгоградская область [6; 7].

С начала 1990-х гг. практически по всей территории области смертность начинает превышать рождаемость. Ежегодные естественные потери населения региона к середине данного десятилетия достигают 26–27 тыс. чел., а во второй половине 1990-х гг. уже превышают 30 тыс. человек. Однако общая его численность продолжает увеличиваться за счет масштабного миграционного притока. Своего исторического максимума (4 495 тыс.) население области достигает в 1997 г., после чего сократившийся поток переселенцев оказывается не в состоянии компенсировать естественную убыль. Регион вступает в период неуклонного сокращения своего демографического потенциала, достигавшего своих максимальных величин в первой половине 2000-х гг., когда естественные потери стали дополняться оттоком населения. За период 2000–2005 гг. область потеряла около 107 тыс. человек. Комплекс «демографических» мер, предпринятых Федеральным центром во второй половине 2000-х гг., позволил несколько активизировать репродуктивную активность населения области и снизить его смертность. Как результат, демографические потери региона сократились в 2006–2010 гг. до 64 тыс. человек.

Ежегодная естественная убыль, составлявшая в начале XXI в. порядка 28–30 тыс. чел., к 2010 г. снизилась до 16–17 тыс. и продолжала сокращаться в дальнейшем (в 2014–2015 гг. она держалась на уровне 7,8–8,2 тыс. чел.). Миграционная динамика населения области в последние годы была разнонаправленной с небольшим суммарным перевесом притока. Положительное миграционное сальдо за 2011–2016 гг. составило 14,8 тыс. чел., позволив компенсировать часть естественных потерь. И, тем не менее, население области за этот период сократилось на 44 тыс. человек (табл. 1).

Ростовская область по-прежнему относится к числу наиболее депопуляционных регионов Юга России. Очевидно, что федеральные демографические программы в их современном виде не в состоянии кардинально изменить демографо-воспроизводственные характеристики населения региона. И с большой вероятностью естественное сокращение населения сохранится и в будущем.

Варианты демографической динамики в Ростовской области до 2020–2030 годов. Оптимистическим сценарием естественной демографической динамики для области на перспективу 5–10 лет была бы дальнейшая минимизация демографических потерь (до 2– 4 тыс. в год) или даже выход в зону простого воспроизводства населения. Заметим, что данный динамический сценарий в последние годы удалось реализовать многим российским регионам, в том числе и на Юге России. Однако для Ростовской области он представляется маловероятным. Невелика в ближайшие годы вероятность и негативного сценария (резкого увеличения естественных потерь). Последнее десятилетие масштабы их поступательно сокращались. Учитывая инерционно-консервативный характер воспроизводственных показателей населения, скорее следует ожидать некоторого «плато» – периода, в течение которого данные показатели будут сохраняться на современном уровне. В сущности, такое плато мы уже наблюдаем. Хотя в 2016 г. темпы естественной депопуляции снова несколько возросли, за последние пять лет их ежегодный уровень сохранялся в диапазоне 1,8–2,3 ‰.

Продление данного периода на несколько ближайших лет позволит региональному сообществу ограничить свои естественные потери во

Таблица 1

Демографические характеристики населения Ростовской области

|

Показатели |

1990 |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

|

Численность |

4 308 |

4 491 |

4 439 |

4 332 |

4 275 |

4 260 |

4 254 |

4 246 |

4 242 |

4 236 |

4 231 |

|

Естественная и миграционная динамика населения Ростовской области (на 1 000 чел.) |

|||||||||||

|

Рождаемость |

12,5 |

9,1 |

8,0 |

9,2 |

11,0 |

10,9 |

11,7 |

11,7 |

12,1 |

12,1 |

11,6 |

|

Смертность |

12,5 |

15,6 |

15,2 |

15,9 |

14,9 |

14,3 |

14,0 |

13,8 |

14,0 |

13,9 |

13,9 |

|

Коэффициент естественного прироста |

0,0 |

-6,5 |

-7,2 |

-6,7 |

-3,9 |

-3,4 |

-2,3 |

-2,1 |

-1,9 |

-1,8 |

-2,3 |

|

Коэффициент миграционного прироста |

8,4 |

8,5 |

3,8 |

2,1 |

1,6 |

-0,1 |

0,9 |

-0,03 |

1,2 |

0,4 |

1,2 |

Примечание. Рассчитано по: [3; 4].

втором десятилетии века 75–100 тыс. чел. (напомним, в 2000-х гг. они составили около 185 тыс. чел.). Тем самым убыль может составить порядка 2–2,5 % населения области. Но в 2020-х гг. сохранить естественную убыль на существующем уровне будет значительно сложней, прежде всего потому, что продолжится неуклонное и весьма существенное сокращение численности женщин наиболее репродуктивно активного возраста (20– 39 лет), которое будет наблюдаться не только у русских, но и во многих этнических общинах региона, в том числе у армян и украинцев, занимающих вторую и третью позиции в демографическом рейтинге народов области (табл. 2).

К 2030 г. число потенциальных «мам» в области сократится в сравнении с 2010 г. примерно на треть. И едва ли можно рассчитывать на соответствующее компенсационное повышение индивидуальной детородной активности женского населения области. В такой ситуации определенное сокращение рождаемости становится практически неизбежным, а количественный рост старшей возрастной группы, несмотря на успехи региональной медицины, скорее всего, приведет к некоторому увеличению смертности.

Показательны в этом отношении расчеты специалистов Госкомстата РФ, прогнозирующие во всех трех прогнозных сценариях неизбежное ухудшение показателя коэффициента естественного воспроизводства населения области (табл. 3). Реальная динамика данного показателя в последние годы располагалась между положительным и средним вариантом (причем ближе к первому из них). При сохранении ее в данном коридоре можно ожидать роста естественной убыли к 2020 г. до 2,5–3 ‰, к 2025 г. – до 3,5– 4 ‰ и к 2030 г. – до 4–5 ‰. В этом случае естественные потери населения области в течение 2020-х гг. составят порядка 145–165 тыс. чел., а в целом за период 2011–2030 гг. – порядка 220– 260 тыс. чел. (5–6 % наличного населения).

Однако заметную роль в демографической динамике области будет играть и миграционный фактор. Согласно расчетам специалистов Госкомстата РФ, в 2011–2016 гг. население области за счет миграционного притока в зависимости от сценария должно было пополниться на 14–40 тыс. человек. В реальности этот показатель составил 14,8 тыс. чел., то есть соответствовал низкому сценарию (см. табл. 4), при этом миграционная динамика по годам имела вид синусоиды, что указывало на отсутствие устойчивой тенденции (два года из шести миграционное сальдо вообще оказывалось в отрицательной зоне). Иными словами, масштабы миграционного пополнения, зависящие от сочетания множества конкретных фак-

Таблица 2

Динамика численности женщин возраста максимальной репродуктивной активности у ряда народов Ростовской области, 2010–2040 гг.

|

Народы |

Число женщин в возрасте 20 – 39 лет, тыс. чел. |

Динамика данного массива (пок азатель 2010 г. при нят за 100 %) |

||||||

|

2010 |

2020 |

2030 |

2040 |

2010 |

2020 |

2030 |

2040 |

|

|

Русские |

599,0 |

514,3 |

378,4 |

363 – 383 |

100 |

85,9 |

63,2 |

60,7 – 63,9 |

|

Армяне |

16,51 |

15,42 |

11,48 |

9,9 – 10,5 |

100 |

93,4 |

69,5 |

60,2 – 63,4 |

|

Украинцы |

6,25 |

3,04 |

1,23 |

0,62 – 0,65 |

100 |

48,6 |

19,7 |

9,9 – 10,4 |

|

Турки |

5,83 |

7,08 |

7,21 |

7,5 – 7,55 |

100 |

121,4 |

123,7 |

128 – 129,3 |

|

Татары |

1,68 |

1,22 |

0,59 |

0,53 – 0,56 |

100 |

72,6 |

35,1 |

31,6 – 33,3 |

|

Азербайджанцы |

2,47 |

2,42 |

2,0 |

1,9 – 2,0 |

100 |

98,0 |

81,0 |

77,2 – 81,3 |

Примечание . Расчет числа рождений у представителей указанных народов в 2011–2020 гг. выполнен из предположения, что оно в среднегодовом выражении будет на 10 % больше, чем в период 2006–2010 годов.

Таблица 3

Расчетные сценарии динамики коэффициента естественного прироста населения Ростовской области, 2013–2030 гг.

|

Сценарии |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2025 |

2030 |

|

Положительный |

-1,1 |

-0,9 |

-0,9 |

-1,0 |

-1,1 |

-1,3 |

-1,6 |

-1,8 |

-2,6 |

-2,7 |

|

Средний |

-3,1 |

-3,5 |

-3,8 |

-4,1 |

-4,4 |

-4,7 |

-5,0 |

-5,2 |

-6,4 |

-7,0 |

|

Негативный |

-4,3 |

-5,0 |

-5,8 |

-6,4 |

-6,9 |

-7,4 |

-7,9 |

-8,2 |

-9,9 |

-11,2 |

|

Реальная динамика |

-2,1 |

-1,9 |

-1,8 |

-2,3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Примечание . Рассчитано по: [1].

Таблица 4

Миграционная динамика населения Ростовской области, 2011–2030 гг., тыс. чел.

|

Варианты прогноза |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

Прогноз |

||

|

2020 |

2025 |

2030 |

|||||||

|

Низкий |

2,7 |

1,8 |

2,0 |

2,3 |

2,5 |

2,8 |

3,9 |

5,2 |

6,5 |

|

Средний |

2,8 |

2,2 |

2,8 |

3,3 |

3,8 |

4,3 |

6,5 |

9,3 |

12,0 |

|

Высокий |

5,1 |

4,9 |

6,1 |

7,1 |

7,9 |

8,7 |

12,3 |

16,8 |

21,1 |

|

Реальная динамика |

-0,4 |

3,8 |

-0,1 |

4,9 |

1,6 |

5,0 |

– |

– |

– |

Примечание . Рассчитано по: [1].

торов, в незначительной степени подавалась прогнозному расчету. Хотя самая общая тенденция на некоторый миграционный приток и была очевидной. Реальные ее размеры, однако, оставались достаточно ограниченными, а социальноэкономическая ситуация в РФ и области не позволяет рассчитывать на значительный рост данного показателя в ближайшие годы. За десятилетие миграционный приток в целом с большой вероятностью не превысит 20–25 тыс. человек. Что позволит компенсировать только 1/ 3 –1/ 4 естественной убыли населения региона.

Учитывая слабую предсказуемость данного показателя, расчеты миграционной динамики на 2020-е гг. становятся еще более условными. Прописываемый специалистами Госкомстата РФ во всех трех прогностических сценариях на 2020-е гг. поступательный и весьма ощутимый рост притока мигрантов, на наш взгляд, является неоправданно смелым предположением. Действительно, согласно даже низкому динамическому варианту миграции население области в течение данного десятилетия должно будет пополниться на 52–53 тыс. чел., а высокий сценарий позволил бы увеличить ее демографический потенциал на 160–170 тыс.

Между тем современная миграционная динамика свидетельствует о том, что в будущем нельзя полностью исключать даже варианты с преобладающим оттоком населения из области. Если принять в расчет направления и масштабы миграционной активности последних 10–15 лет, самым вероятным представляется сохранение пульсирующего характера миграционного сальдо от года к году, с некоторым превышением (в многолетней перспективе) положительной компоненты. В этом случае суммарный миграционный приток в 2020-е гг. может составить порядка 20–40 тыс. человек. Напомним, что наиболее вероятные естественные потери населения области в этом десятилетии можно оценить в 145– 165 тыс. человек. Следовательно, только небольшая их часть будет компенсирована миграцией (с этим согласуются и прогнозные расчеты Госкомстата РФ) (табл. 5).

Итак, с учетом естественной и механической динамики, население Ростовской области за 2011–2020 гг. может сократиться на 50–80 тыс. чел., в 2021–2030 гг. – на 110–140 тыс. Данный расчетный прогноз несколько хуже высокого (оптимистического) прогностического сценария специалистов Госкомстата, но значительно лучше двух других вариантов. В 2030 г. население области будет по-прежнему превышать четыре миллиона человек, а общие демографические потери за 2011–2030 гг. ограничатся 4–5 %.

Варианты демографической динамики Ростовской области до 2050 года. Расчет возможной демографической динамики населения региона на более отдаленную перспективу (до 2040–2050 гг.) является процедурой еще менее надежной, чем среднесрочный прогноз. Однако

Таблица 5

Демографическая динамика населения Ростовской области, 2011–2030 гг., тыс. чел.

|

Варианты прогноза |

2010 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

Прогноз |

Убыль |

||||

|

2020 г. |

2025 г. |

2030 г. |

2011– 2020 гг. |

2021– 2030 гг. |

2011– 2030 гг. |

|||||

|

Низкий |

4 278 |

4 239 |

4 220 |

4 199 |

4 055 |

3 877 |

3 678 |

-222 |

-377 |

-599 |

|

Средний |

4 246 |

4 236 |

4 224 |

4 149 |

4 050 |

3 936 |

-128 |

-213 |

-341 |

|

|

Высокий |

4 254 |

4 255 |

4 256 |

4 254 |

4 236 |

4 209 |

-23 |

-45 |

-68 |

|

|

Реальная динамика |

4 242 |

4 236 |

4 231 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Примечание . Рассчитано по: [1].

имеющаяся статистика по современной гендерно-возрастной структуре ведущих народов области и уровню их репродуктивной активности позволяет, используя метод передвижки возрастов и экспертную оценку наиболее вероятных подвижек детородной активности, в первом приближении определить возможный диапазон естественной динамики населения региона до середины XXI века.

Оптимистический сценарий предполагает социально-экономическую успешность области; целенаправленные усилия Федерального центра и региональных властей по повышению репродуктивной активности населения, а параллельно – ускоренное развитие системы здравоохранения и распространение здорового образа жизни (то есть эффективной борьбы государства и самого общества с алкоголизмом, курением и наркоманией). Реализация перечисленных целей позволила бы в перспективе 20–30 лет ощутимо (на 13–14 лет) увеличить среднюю продолжительность жизни населения региона, заметно улучшить коэффициенты дожития различных возрастных групп, сделав их сопоставимыми с современными показателями населения Западной Европы и Северной Америки.

Умеренно-негативным сценарием естественной динамики можно считать замедленное увеличение продолжительности жизни областного населения и, соответственно, незначительное улучшение связанных с этим параметром социо-демографических характеристик. Негативный демографический сценарий – сохранение на долгосрочную перспективу существующих показателей смертности и коэффициентов дожития (зна- чит и продолжительности жизни) населения области при низкой репродуктивной активности представляется крайне маловероятным (только за 2008–2014 гг. ожидаемая продолжительность жизни в области выросла с 68,9 до 71,9 лет). Поэтому данный сценарий мы исключили из рассмотрения, предположив, что основное русло возможностей естественно-демографической динамики населения региона задается оптимистическим и умеренно-негативным вариантами (табл. 6).

Умеренно-негативный прогностический сценарий естественной динамики регионального населения, выполненный с помощью метода передвижки возрастов, дает несколько большую естественную убыль до 2030 г., чем нами было рассчитано выше (250–375 тыс. чел.). То есть с учетом миграционной компенсации части этих потерь (60–140 тыс.) население области может сократиться к 2030 г. до 3 950–4 090 тыс. человек. В случае реализации оптимистического сценария естественная убыль за 2011–2030 гг. ограничится 190–240 тыс. чел., а с учетом миграционного пополнения суммарные потери демографического потенциала могут составить всего 50– 180 тыс. (1,2–4,2 % населения области).

Расчетная оценка динамики населения региона с помощью метода передвижки возрастов для следующих 20 лет (2031–2050 гг.) обнаруживает ощутимое ускорение естественной убыли, прежде всего, связанное с быстрым количественным и долевым ростом старших возрастных групп, характеризуемых повышенной смертностью. Как результат, естественные потери за 2031–2050 гг. могут достигать 480–650 тыс. чел.,

Таблица 6

Сценарии естественной динамики населения Ростовской области, 2010–2050 гг., тыс. чел., %

|

Народы |

Численность, тыс. чел. |

Доля, % |

||||

|

2010 |

2030 |

2050 |

2010 |

2030 |

2050 |

|

|

Оптимистический вариант |

||||||

|

Русские |

3 795,6 |

3 530 – 3 570 |

3 265 – 3 340 |

88,7 |

87,3 – 87,4 |

86 – 86,1 |

|

Народы Кавказа |

216,2 |

243 – 248 |

261 – 268 |

5,0 |

6,0 – 6,1 |

6,8 – 6,9 |

|

Остальные народы области |

266,2 |

267 – 272 |

272 – 275 |

6,2 |

6,6 – 6,7 |

7,1 – 7,2 |

|

Всего |

4 278,0 |

4 040 – 4 090 |

3 798 – 3 883 |

100 |

100 |

100 |

|

Умеренно-негативный сценарий |

||||||

|

Русские |

3 795,6 |

3 410 – 3 510 |

2 770 – 3 040 |

88,7 |

87,0 – 87,4 |

85,2 – 85,7 |

|

Народы Кавказа |

216,2 |

233 – 245 |

229 – 245 |

5,0 |

6,0 – 6,1 |

6,9 – 7,1 |

|

Остальные народы области |

266,2 |

260 – 272 |

250 – 260 |

6,2 |

6,7 – 6,9 |

7,4 – 7,8 |

|

Всего |

4 278,0 |

3 903 – 4 027 |

3 250 – 3 545 |

100 |

100 |

100 |

Примечание . Рассчитано по материалам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. при сохранении этнических коэффициентов естественного воспроизводства в 2002–2010 годах.

и даже при оптимистическом сценарии они составят 300–380 тыс. человек.

Учитывая, что миграционная динамика на такой временной дистанции прогнозу не поддается, остается ограничиваться общим предположением, что сохранение социально-политической и экономической стабильности области и ее «системная» привлекательность будут способствовать положительному миграционному сальдо. Едва ли можно рассчитывать на масштабный приток, но 2–4 тыс. чел. в год представляется вполне вероятной величиной. В этом случае общая численность переселенцев за 2031–2050 гг. составит порядка 40–80 тыс. человек. Однако нельзя полностью исключать возможности нулевого сальдо миграции и даже некоторого оттока населения, хотя вероятность последнего сценария представляется весьма незначительной.

Русло основных возможностей демографической динамики населения региона, на наш взгляд, пролегает между умеренно-негативным сценарием естественной убыли при «нулевой» миграции и позитивным вариантом естественной динамики, совмещенным с небольшим притоком населения. Минимальные демографические потери в 2031–2050 гг. могут составлять порядка 300–380 тыс. чел., максимальные – 520–730 тыс. человек.

Соответственно, население области к середине века в зависимости от демографического сценария может сократиться до 3,2–3,95 млн чел., то есть окажется на 8–25 % от уровня 2010 года.

Демографический прогноз Ростовской области по районам и городам. Демографическая динамика 2011–2030 годов. Самостоятельный интерес представляет динамика численности населения региона в территориальном разрезе, тем более, что для отдельных районов и городов области данный показатель различает- ся самым существенным образом как вследствие отличия воспроизводственных характеристик конкретных территориальных сообществ (связанного с их национальной и возрастной структурой), так и по причине внутрирегионального перетока населения.

При сохранении темпов естественной динамики населения 2011–2015 гг. на ближайшие 15 лет (до 2030 г.) естественные потери значительной части сельских территорий региона существенно превзойдут рассчитанный для 2011– 2030 гг. среднеобластной показатель убыли в 5– 6 %, а в 11 районах превысит 10 %. Среднесрочный расчет естественной динамики населения, выполненный с помощью метода передвижки возрастов, дает меньший разбег показателей. Но и он обнаруживает обширную зону ускоренной естественной депопуляции – в 27 районах показатель убыли местного населения в 2011–2030 гг. превосходит среднеобластной показатель (табл. 7).

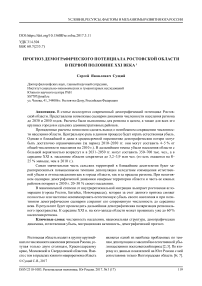

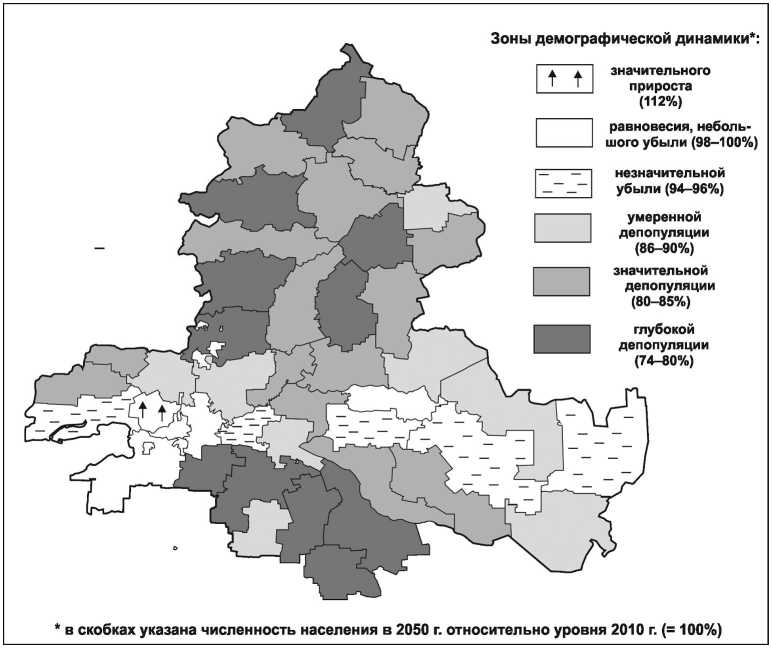

Если же принять во внимание миграционный фактор, темпы депопуляции большинства районов, характеризуемых устойчивым оттоком населения, возрастают еще больше (см. рис. 1). Самая значительная часть территории области будет устойчиво терять население. При этом 13 районов утратят 1/ 5 и более жителей. Все эти проблемные районы располагаются на севере и юге области, формируя две зоны глубокой депопуляции, северная из которых будет более обширной, заключая большинство районов выше 48-й параллели.

Рост сельского населения будет фиксироваться только на юго-западе, на территориях, прилегающих к столичной агломерации, сохраняющих устойчивую привлекательность для новых переселенцев. Ряд других сельских территорий, расположенных на востоке, с большой вероятно-

Таблица 7

Число районов Ростовской области с различными вариантами естественной динамики численности населения, 2011–2030 гг.

|

Естественная динамика населения за период 2011–2030 гг., % |

Метод передвижки возрастов |

Экстраполяции до 2030 г. показателей естественной динамики 2011–2015 гг. |

|

Рост (более чем на 1 %) |

– |

3 |

|

«Нулевая зона» ( – 1 – 1 %) |

– |

5 |

|

Убыль меньше среднеобластной (на 1 – 4 %) |

7 |

7 |

|

Убыль на уровне среднеобластной (4,5 – 6 %) |

9 |

8 |

|

Убыль больше среднеобластной (6 – 10 %) |

27 |

9 |

|

Убыль значительно выше среднеобластной (более 10 %) |

– |

11 |

Примечание. Расчеты автора.

Рис. 1. Зонирование территории Ростовской области (в разрезе районов) при умеренно-негативном сценарии демографической динамики до 2030 г.

стью сохранит свое население до 2030 г., но уже по другой причине – центральную роль будет играть высокая репродуктивная активность крупных северокавказских общин, способных практически полностью компенсировать естественную убыль местного русского населения. А с учетом районов, которые могут потерять до 2030 г. порядка 5–10 % жителей, оформится протянутая с запада на восток широтная полоса незначительной депопуляции.

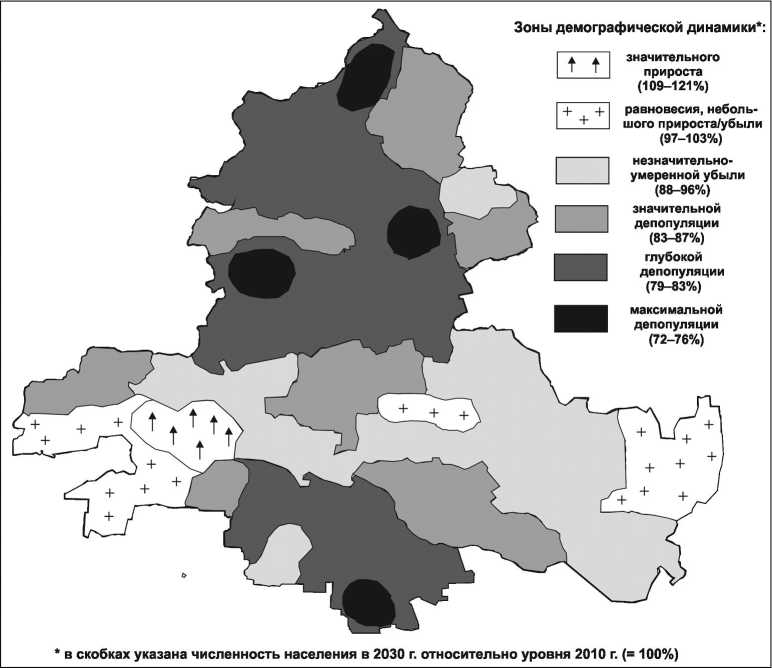

Демографические потери городской сети региона будут существенно ниже вследствие миграционного притока. Хотя полностью компенсировать мигрантами естественную убыль смогут только Ростов и Новочеркасск. К 2030 г. можно ожидать дальнейшего демографического роста ростовской агломерации, прежде всего Батайска, как ближайшего спутника региональной столицы, и самого г. Ростова (см. рис. 2).

Демографическая динамика 2031– 2050 годов. Как уже отмечалось, демографические расчеты на перспективу более 20–25 лет существенно теряют в своей достоверности. Но можно сделать ряд самых общих расчетных оценок. Прежде всего напомним, что демографическая динамика населения многих районов и городов области обладает устойчивым характером уже на протяжении многих десятилетий. Согласно проведенным выше расчетам, эти тренды с большой вероятностью сохранятся и в среднесрочной перспективе. За редким исключением речь идет о депопуляции, не только сокращающей общую численность местного населения, но существенно ухудшающей его возрастную структуру. Иными словами, в значительном числе региональных территориальных сообществ сложился прочный круг негативных социодемографических корреляций. Очевидно, что центры/районы, еще в 1970–1990-е гг. попавшие в «петлю» нарастающей депопуляции, в подавляющем своем большинстве выбраться из нее уже не смогут. Речь может идти только о темпах демографического сжатия и возможных вариантах его минимизации. Но и последние будут иметь свой предел, в значительной степени определяемый возрастной структурой местного населения и масштабами оттока. К началу 2030-х гг. в сельских поселениях, уже 50 лет (и более) устойчиво терявших молодежь и население среднего возраста, удельный вес пожилых и старых людей будет составлять порядка 30–40 %.

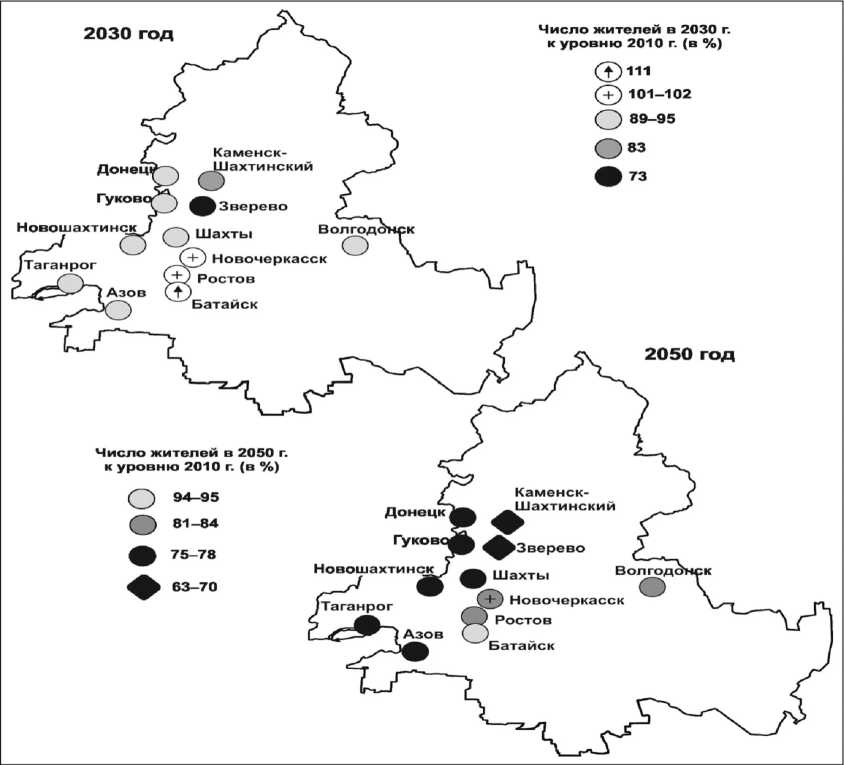

Рис. 2. Динамика населения ряда городов Ростовской области до 2030 г. и 2050 г. при умеренно-негативном сценарии демографической динамики

Расчет методом передвижки возрастов естественной динамики населения городов и районов области обнаруживают тотальное доминирование депопуляционного тренда в 2031–2050 годах. При негативном варианте естественной динамики регионального социума естественные потери отдельных районов/центров могут составить за этот период 7–17 %. При этом данный показатель будет напрямую соотноситься и с национальной структурой населения. Максимальную убыль продемонстрируют районы с максимальной долей русского населения, тогда как территории локализации крупных кавказских общин обойдутся меньшими потерями. И в целом демографическая динамика регионального социума 2031–2050 гг. в пространственном ракурсе будет в самой значительной степени повторять (продолжать) тренды предыдущего времени (2011–2030 гг.) (см. рис. 3).

С большой вероятностью должны будут сохраниться две зоны максимальной депопуляции – северная и южная, в пределах которых в середине века будет проживать на 30–40 % меньше жителей, чем в 2010 году. Не менее обширными будут и территории области, в пределах которых депопуляция за 2010–2050 гг. составит порядка 20–30 %. Такой же может оказаться убыль и в большинстве средних городов области. Естественные потери населения ростовской агломерации (и непосредственно самого Ростова) будут несколько меньше, но с большой вероятностью превысят 10 %. Ареал демографического равновесия, по сути, может оказаться ограниченным только Мясниковским районом.

Расчеты, выполненные для позитивного сценария естественной динамики населения области (то есть при заметном увеличении средней продолжительности жизни), обнаруживают существенно меньшую убыль. В 27 районах области она за период 2010–2050 гг. может ограничиться 10–12,5 % населения, еще в девяти может составить 6–9 %, в шести районах (Багаевском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовни-ковском, Ремонтненском) потери не превысят 1–

Рис. 3. Зонирование территории Ростовской области (в разрезе районов) при негативном сценарии демографической динамики населения до 2050 г.

-

3 %, а население Мартыновского района продемонстрирует рост на 9 %.

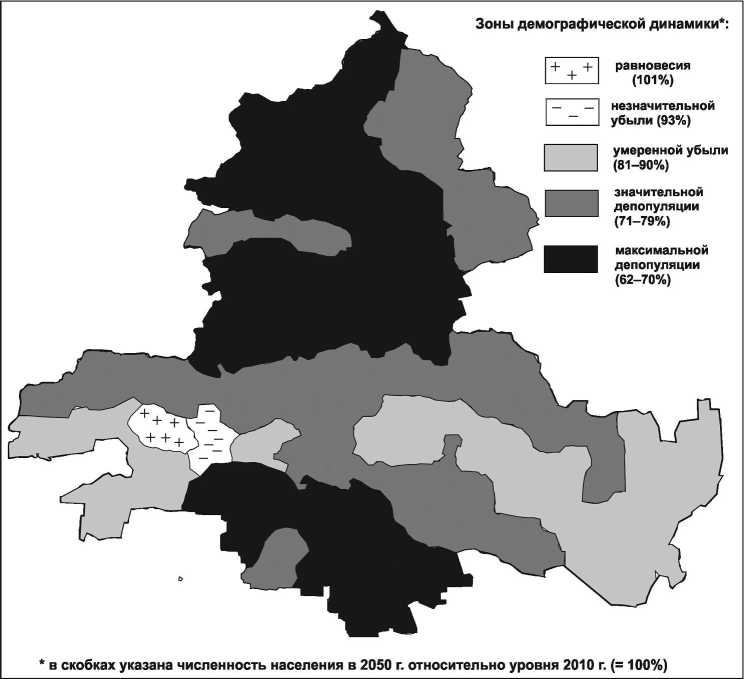

Однако включение в расчет демографической динамики сельского населения области миграционной составляющей существенно ухудшает данную прогностическую картину. Как уже отмечалось, подавляющая часть сельских территорий находится в зоне устойчивого миграционного оттока. В первой половине 2010-х гг. среднегодовая величина оттока в 16 районах области находилась в диапазоне 0,5–1,0 % от общей численности населения, в 11 составляла 1–1,5 %, еще в трех превышала 1,5 %. Сохранение данной тенденции на вторую половину десятилетия приведет к утрате демографического потенциала данных территорий за 2011–2020 гг. соответственно на 5–10 %, 10–15 % и 15–20 %. А пролонгация этого тренда еще на одно десятилетие (до 2030 г.), тем более на 20–30 лет (до середины XXI в.), превращается уже в катастрофический сценарий демографической динамики значительной части сельских территорий области, тогда как увеличить свое население смогут только четыре района (Азовский, Аксайский, Мясниковский, Неклиновский).

И потому для составления позитивного сценария мы предположили, что в 2016–2030 гг. среднегодовые темпы миграции (при сохранении их вектора) в районах области будут составлять только 1/ 3 от среднегодового показателя 2011– 2015 годов. А в 2031–2050 гг. миграционное сальдо вообще будет равно нулю. Как представляется, для 4/ 5 районов области данный сценарий можно считать не просто позитивным, а максимально оптимистическим. Однако, как показали расчеты, даже в случае его реализации, в пределах областного юга сформируется зона достаточно глубокой депопуляции (потеря 20–26 % населения за 2010–2050 гг.), а практически весь север области и часть центральных районов утратят 10–20 % своего демографического потенциала (см. рис. 4).

Демографическая динамика населения крупных и средних городов области при данном сценарии будет иной. Расчет естественной динамики этих центров за 2010–2050 гг. практически во всех обнаруживает убыль в размере 11– 12 %. Но в трех городах (Ростове, Новочеркасске, Батайске) она будет практически полностью компенсирована миграционным притоком. В ос-

Рис. 4. Зонирование территории Ростовской области (в разрезе районов) при позитивном сценарии демографической динамики населения до 2050 г.

тальных заметных региональных центрах миграция не окажет существенного влияния на демографическую динамику (их население за 2010– 2050 гг. сократится на 10–13 %).

Выводы. Анализ возможных среднесрочных демографических перспектив области обнаруживает высокую вероятность сокращения численности ее жителей за 2010–2030 годы. Однако масштабы сокращения окажутся ограниченными (порядка 4–5 % от уровня 2010 г.). В последующие десятилетия темпы сжатия демографического потенциала региона, с большой вероятностью, возрастут.

Наиболее вероятный диапазон демографических потерь в 2031–2050 гг. составляет 350– 700 тыс. человек. И в середине XXI в., в зависимости от реализованного демографического сценария, население области может составлять 3,2–3,9 млн чел. (то есть окажется на 8–25 % меньше, чем в 2010 г.). Причем самая значительная часть сельских территорий в ближайшие десятилетия будет характеризоваться повышенными темпами депопуляции, вследствие совмещения естественной убыли и оттока населения в города области и за пределы региона. При негативном сценарии демографической динамики северные территории области и часть ее южных районов потеряют к 2050 г. 20–30 % своего населения.

В максимальной степени от внутрирегиональной миграции будет выигрывать ростовская агломерация, которая за счет данного притока сможет полностью или частично компенсировать естественную убыль своего населения и при позитивном демографическом сценарии сохранит его современную численность до середины века. Население других городов может сократиться на 10–35 %. Тем самым будет происходить дальнейшая демографическая поляризация регионального пространства. Параллельно расширяющимся зонам демографической убыли все большая часть населения области будет концентрироваться в пределах ее юго-запада (столица вместе с прилегающими городами и сельскими окрестностями). Здесь к середине XXI в. на площади в 5–7 тыс. кв. км (1/ 15 –1/ 20 территории области) может быть сосредоточено уже до 60 % жителей региона.

Список литературы Прогноз демографического потенциала Ростовской области в первой половине XXI века

- Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 21.04.2017). -Загл. с экрана.

- Раужин, Е. Г. Демографический «портрет» Юга России/Е. Г. Раужин//Вестник Оренбургского государственного университета. -2011. -№ 16 (135). -С. 191-193.

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2006. -М.: Федер. служба гос. статистики, 2007. -982 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2016. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/region/reg-pok16.pdf (дата обращения: 12.05.2017). -Загл. с экрана.

- Розин, М. Д. Юг России: этнодемографические и миграционные процессы (конец ХХ -начало XXI в.)/М. Д. Розин, С. Я. Сущий. -Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. -358 с.

- Сергиенко, Л. И. Демографическая ситуация Юга России и пути ее оптимизации: региональный аспект/Л. И. Сергиенко//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2013. -№ 2 (23). -С. 62-71.

- Сущий, С. Я. Этнодемографический потенциал Волгоградской области: современное состояние и перспективы/С. Я. Сущий//Региональная экономика. Юг России. -2016. -№ 4 (14). -С. 41-56.