Прогноз нефтегазоносности слабоизученной территории восточной части Ракшинской седловины, Висимской моноклинали и южного окончания Камского свода на основе седиментационного и бассейнового моделирования

Автор: Корякин С.Ю., Львовская Я.Л.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 5, 2022 года.

Бесплатный доступ

Снижение геологических рисков, а также затрат на бурение сухих скважин за счет повышения достоверности прогноза перспектив нефтегазоносности на слабоизученных территориях является актуальной задачей региональных геолого-разведочных работ в современных экономических реалиях. Одним из стандартов таких работ за последние 10 лет стало бассейновое моделирование, применение которого существенно дешевле расходов компаний, которые могут возникнуть при недостоверной оценке нефтегазоносности. При помощи современного программного обеспечения седиментационного и бассейнового моделирования авторами статьи осуществлен прогноз нефтегазоносности территорий с различной степенью изученности в зоне сочленения Ракшинской седловины, Висимской моноклинали и Камского свода Пермского края. В частности, по наиболее погруженному и менее изученному девонскому терригенному нефтегазоносному комплексу построена пилотная седиментационная модель, позволившая спрогнозировать породы-коллекторы и флюидоупоры по изучаемой территории. Далее по результатам бассейнового моделирования, с учетом новых литолого-фациальных карт, оценен ресурсный потенциал как слабоизученного девонского терригенного нефтегазоносного комплекса, так и остальных нефтегазоносных комплексов региона. Кроме того, по прогнозным аккумуляциям бассейновой модели выделены основные перспективные области и направления для дальнейших работ

Ракшинская седловина, висимская моноклиналь, камский свод, нижне-средневизейский терригенный нефтегазоносный комплекс, девонский терригенный нефтегазоносный комплекс, ресурсы углеводородов, сейсморазведка

Короткий адрес: https://sciup.org/14129202

IDR: 14129202 | УДК: 550.8.072 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-5-31-38

Текст научной статьи Прогноз нефтегазоносности слабоизученной территории восточной части Ракшинской седловины, Висимской моноклинали и южного окончания Камского свода на основе седиментационного и бассейнового моделирования

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Тектоническое строение и изученность территории

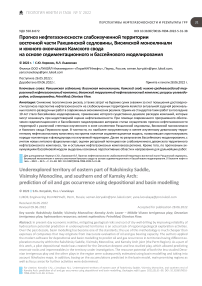

В административном отношении изучаемая территория находится в пределах центральной и западной частей Пермского края, что, согласно схеме тектонического районирования, соответствует зоне сочленения Ракшинской седловины, Висим-ской моноклинали и Камского свода (элементы I порядка, рис. 1).

Изученность района, в отличие от южной и восточной частей Пермского края [1], низкая. Плотность сейсморазведки 2D составляет 0,1–4 км/ км2, а среднее число глубоких скважин — 0,2 скв/км2. Основные открытые месторождения УВ в районе исследования сосредоточены в бортовой зоне Камско-Кинельской системы прогибов (на востоке области моделирования). Всего открыто 13 месторождений [2] с промышленными залежами в 5 нефтегазоносных комплексах: девонском терригенном (слабоизученный), верхнедевон-турнейском карбонатном, нижне-средневизейском терригенном (основной), верхневизей-башкирском карбонатном и московско-верхнекаменноугольном терригенно-карбонатном.

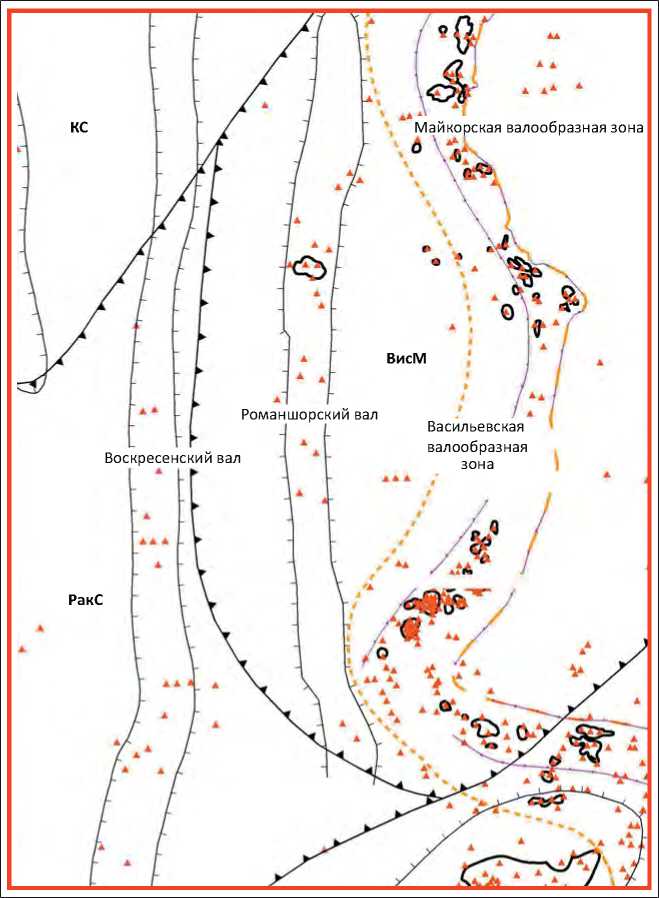

Создание и калибровка седиментационной модели

Девонский терригенный комплекс является перспективным на поиски залежей УВ, на изучаемой территории промышленные скопления нефти обнаружены на Зоринском и Кузнецовском, Краснокамском и Северокамском месторождениях. В связи с неравномерностью разбуривания девонского терригенного комплекса и малым объемом проводимых по нему исследований, довольно сложно спрогнозировать распространение пород-коллекторов в данном нефтегазоносном комплексе. Поскольку отложения терригенного девона являются наиболее слабоизученными, глубокопогруженными и недооцененными, на полигоне исследования для решения задачи прогноза распространения осадка построена седиментационная модель в программном обеспечении DionisosFlowTM (рис. 2). Данное программное обеспечение предназначено для моделирования геологических процессов (перенос, накопление терригенного материала, образование карбонатов) с использованием физических законов, а также параметров изменения дна осадочного бассейна, зоны сноса терригенного материала, объема и скорости переносимого осадка [3].

На выбранной территории исследования девонский терригенный комплекс в стратиграфическом плане представлен отложениями живетского яруса и нижнефранского подъяруса, пашийского и тиманского горизонтов, в литологическом — неравномерным переслаиванием аргиллитов, алевролитов и песчаников. Песчаники и алевролиты часто разнозернистые, встречаются и хорошо отсортированные мелко- и крупнозернистые разности, зерна в основном угловато-окатанные и окатанные, представлены кварцем, до 10 % полевыми шпатами. В образцах описываются обугленные растительные остатки, иногда замещенные пиритом, а также редкие гнезда ангидрита, встречаются зерна глауконита. Формирование отложений происходило в прибрежно-морских условиях.

При создании модели использовались следующие входные данные: карты батиметрии, структурные карты и карты мощностей осадков по каждому моделируемому интервалу и прочие параметры его переноса, указанные ранее. Временной шаг моделирования составил 0,2 млн лет, что позволяет создать карты не только по трем реперным интервалам, но и проследить промежуточные изменения накопления осадка. Распространение терригенного материала в модели откалибровано по керну и ГИС, полученные толщины коррелируют с фактическими данными.

Результатами седиментационного моделирования являются куб литологии и комплект карт распространения пород-коллекторов и флюидоу-поров по тиманскому, пашийскому горизонтам и живетскому ярусу, необходимые для формирования каркаса бассейновой модели и дальнейшей оценки заполнения ловушек в слабоизученном девонском терригенном комплексе. Созданная модель позволила спрогнозировать накопление осадков в межскважинном пространстве на территориях, где отсутствуют информация о керне и детальные сейсморазведочные работы 3D.

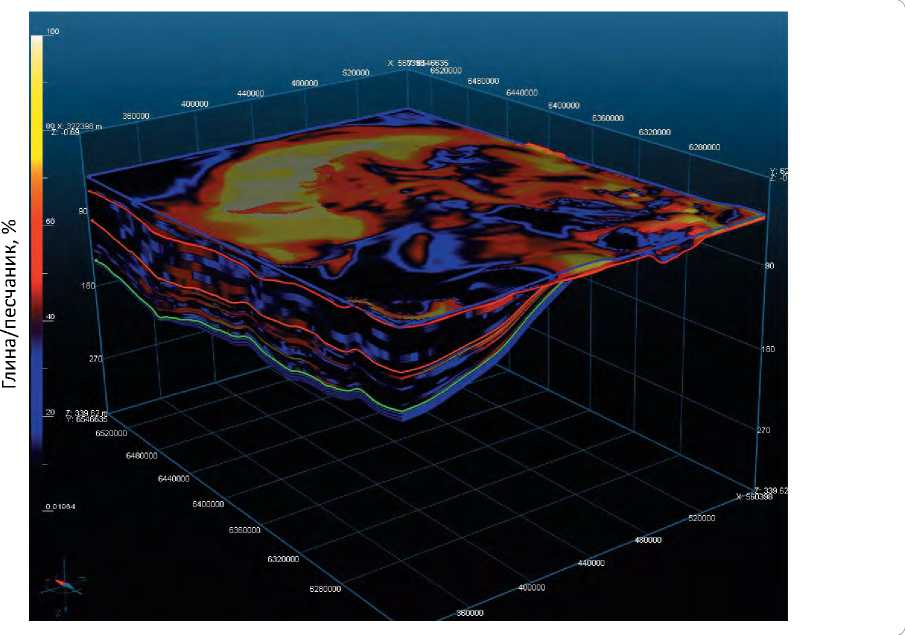

Построение и калибровка трехмерной бассейновой модели

Для дальнейшей оценки генерации, миграции и аккумуляции УВ в ловушках всего разреза отложений осадочного чехла построена трехмерная бассейновая модель (рис. 3).

Итоговый каркас модели включает в себя большой массив исходной информации, такой как структурные поверхности, литолого-фациальные карты (в том числе данные седиментационного моделирования), карты среднего содержания ОВ и прочее [4–6]. Также при создании и заполнении каркаса трехмерной модели использовано 10 тектонических нарушений, которые, по мнению авторов статьи, играют существенную роль в формировании нефтегазоносности в зонах их распространения, к примеру Романшорский вал. Общая площадь моделирования составила более 9 тыс. км2.

Оценка величин эрозии проведена с учетом анализа строения и толщин1, которые сопоставлялись и корректировались в соответствии с мощностями наиболее полных разрезов и катагенетиче-ской преобразованности на изучаемой территории

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Обзорная карта границ трехмерного бассейнового моделирования Fig. 1. Location map of 3D basin modelling boundaries

1 — крупные тектонические структуры; прибортовые контуры Камско-Кинельской системы прогибов ( 2 , 3 ): 2 — внутренний, 3 — внешний; 4 — средние тектонические структуры; 5 — граница барьерных рифов; 6 — глубокие скважины; 7 — полигон моделирования; 8 — контур месторождения.

РакС — Ракшинская седловина, ВисМ — Висимская моноклиналь, КС — Камский свод

1 — large tectonic structures; near-flank contours of Kamsky-Kinelsky trough system (2, 3): 2 — internal, 3 — external; 4 — medium tectonic structures; 5 — barrier reef boundary; 6 — deep well; 7 — polygon of modelling; 8 — field outline. РакС — Rakshinsky Saddle, ВисМ — Visimsky Monocline, КС — Kamsky Arch в предсреднедевонское, предвизейское и пермское время. Дополнительным критерием адекватности реконструкций размывов явилась итоговая калибровка распределения прогнозных и фактических залежей УВ в наиболее изученных участках территории исследования.

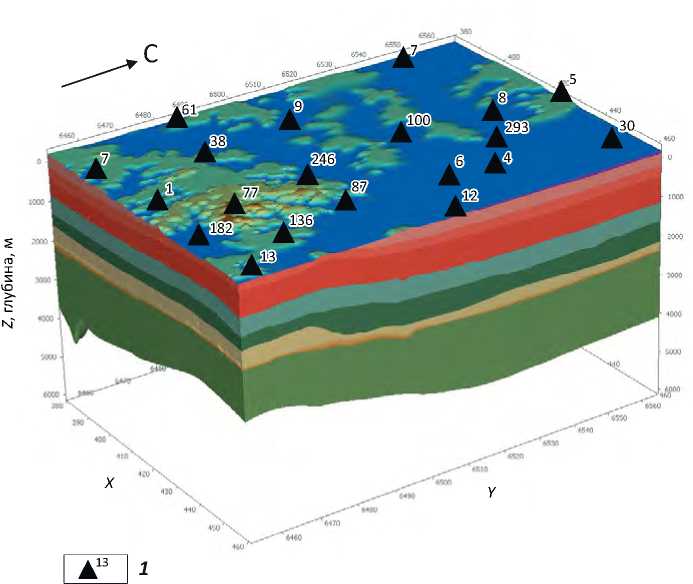

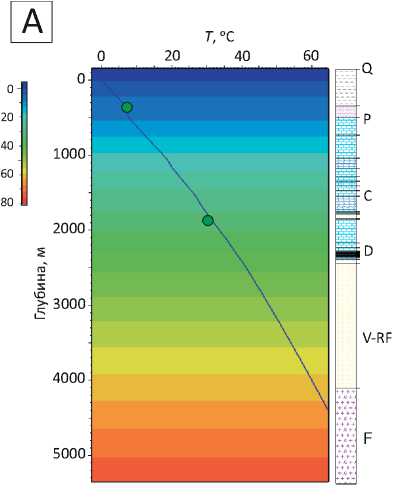

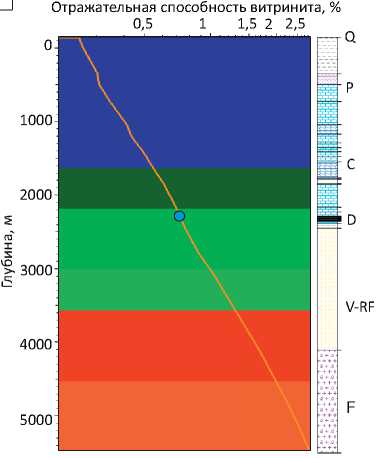

Согласно скважинным данным, дальнейший процесс восстановления тепловой истории происходил при современных пластовых температурах, давлениях, а также отражательной способности витринита (рис. 4), конвергентность расчетных и фактических калибровочных данных соответствует допустимой погрешности и составляет менее 10 %.

Оценка достоверности построения трехмерной бассейновой модели и анализ результатов бассейнового моделирования

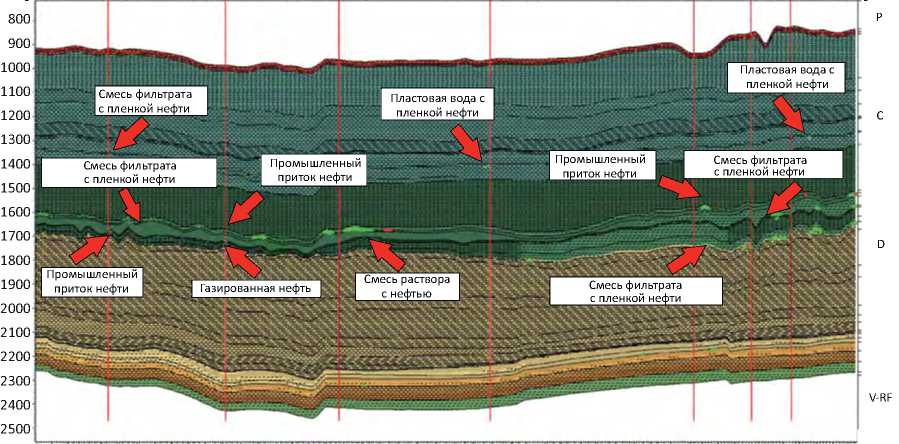

Анализ сходимости прогнозных аккумуляций и результатов испытаний по скважинам исторического фонда на наиболее изученной территории, Васильевской валообразной зоне, по профилю I–I’ (рис. 5) показал высокую достоверность построения бассейновой модели. Это выражается в большом

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 2. Трехмерная модель распределения песчаной составляющей в девонских терригенных отложениях южной и центральной частей Пермского края

Fig. 2. 3D model of sand component occurrence in terrigenous Devonian deposits of southern and central parts of the Perm Region

Рис. 3. Структурный каркас трехмерной бассейновой модели нефтегазоносности

Fig. 3. Structural framework of 3D basin model of oil and gas occurrence

1 — калибровочные скважины

1 — calibration well

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 4. Пример калибровки современного теплового режима недр и преобразованности ОВ в районе скв. 12

Fig. 4. Example of modern subsoil thermal conditions and OM transformation in the area of Well 12

B

Температура ( 1 , 2 ): 1 — скв. 12, 2 — 3D-модели; отражательная способность витринита ( 3 , 4 ): 3 — скв. 12, 4 — 3D-модели

Temperature ( 1 , 2 ): 1 — Well 12, 2 — 3D models; vitrinite Reflectance ( 3 , 4 ): 3 — Well 12, 4 — 3D models

Рис. 5. Сопоставление результатов бассейнового моделирования с испытаниями по скважинам исторического фонда по профилю I–I’

Fig. 5. Comparison of basin modelling results and well tests in legacy well stock along I–I’ Line

С

Ю’

P

C

Промышленный

D

Газированная нефть

V-RF

Смесь фильтрата с пленкой нефти

Промышленный приток нефти

Промышленный приток нефти

Пластовая вода с пленкой нефти

Смесь фильтрата с пленкой нефти

Смесь фильтрата с пленкой нефти

Смесь фильтрата с пленкой нефти

Пластовая вода с пленкой нефти

Смесь раствора с нефтью

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470

0 10 км

1 — прогнозные аккумуляции по бассейновой модели; 2 — фактические нефтепроявления в интервале исследования

1 — accumulations predicted in basin model; 2 — actual oil shows in the interval under studies

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

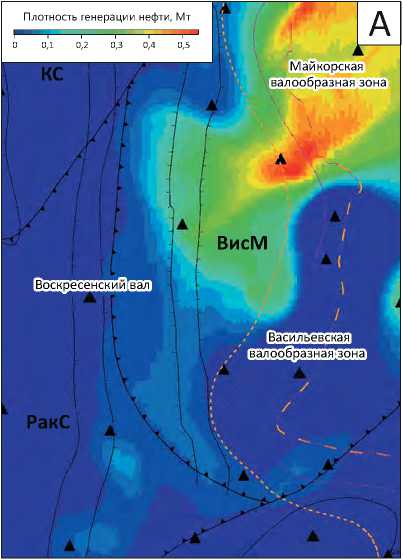

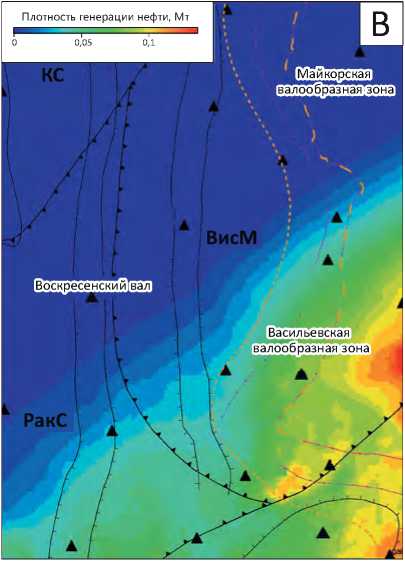

Рис. 6. Плотность генерации УВ в нефтегазоматеринских породах доманикового горизонта и калтасинской свиты

Fig. 6. Density of HC generation in the Domanik and Kaltasinsky Fm source rocks

A — D3dm_GM, B — RFkl_GM.

Усл. обозначения см. на рис. 1, 3

A — D3dm_GM, B — RFkl_GM.

For Legend see Fig. 1, 3

числе залежей УВ по разрезу профиля с высоким этажом нефтегазоносности от девонского терригенного до верейского терригенно-карбонатного нефтегазоносного комплекса, что совпадает с фактическим распределением нефти и газа.

По результатам моделирования выявлено, что основными источниками УВ в регионе исследования являются две нефтегазоматеринские толщи: рифейская и доманиковая (рис. 6).

Породы доманикового горизонта находились в окне генерации УВ с середины – конца пермского до конца юрского – начала мелового времени. Северо-восточная часть полигона моделирования характеризуется наибольшей преобразованностью ОВ доманиковых материнских пород. Именно здесь, согласно гипсометрическим отметкам, находится наиболее погруженная часть района исследования, где также отмечаются максимальные значения коэффициента трансформации керогена в доманиковом горизонте (до 75 %).

В свою очередь, наибольшие значения трансформации керогена рифейских нефтегазоносных провинций отмечены на юго-востоке (до 95 %), в зоне их распространения. По большей части ри-фейские нефтегазоматеринские породы вступили в окно генерации нефти с начала девонского времени и, согласно расчетным палеотемпературам, вышли

из него около 25–75 млн лет назад. Данный результат с большой долей вероятности свидетельствует о том, что калтасинская свита оказывала существенное влияние на заполнение пород терригенного девона, а также вышезалегающих нефтегазоносных комплексов.

Прочие нефтегазоматеринские породы до-маниковой формации (турнейского, фаменского, франского возраста), распространенные на востоке, согласно результатам трехмерного моделирования, оказывали меньшее влияние на заполнение структур (до 20 % всех сгенерированных УВ в доманико-вом горизонте и рифейской толще). Нефтематеринские породы девонского терригенного комплекса, по результатам расчетов, практически не генерировали УВ. Это может быть связано как с низким генерационным потенциалом пород, так и со слабой изученностью комплекса. В целом время вступления пород в окно генерации нефти всех верхнедевонских нефтегазоматеринских пород схоже с домани-ковым горизонтом.

Так как анализ трехмерной бассейновой модели в относительно хорошо изученных зонах, где обнаружено фактическое присутствие УВ (залежь, либо приток нефти), показал ее высокую достоверность, на слабоизученных участках стало возможно оценить перспективы открытия новых залежей УВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Прогноз перспектив нефтегазоносности по результатам трехмерного бассейнового моделирования и основные рекомендации для дальнейших исследований

По результатам бассейнового моделирования прогнозируемые ресурсы изучаемой территории увеличились на 15 % по сравнению с предыдущей оценкой, выполненной плотностным методом. Данный результат получен прежде всего за счет увеличения перспектив девонского терригенного и ниж-не-средневизейского нефтегазоносного комплекса. Также, согласно качественному прогнозу, основными промышленно нефтегазоносными являются нижне-средневизейский терригенный и верхневи-зейско-башкирский карбонатный комплексы, что соответствует фактической информации.

В целом территория перспективна на обнаружение новых скоплений УВ, в том числе за счет выявления пропущенных залежей в слабоизученных нефтегазоносных комплексах, однако при постановке геолого-разведочных работ стоит учитывать следующую информацию.

-

1. Нефтегазоносность всего разреза снижается в западном и северо-западном направлениях вплоть до полного отсутствия прогнозных промышленных залежей, что объясняется снижением степени преобразованности пород доманиковой формации.

-

2. Отсутствие надежного флюидоупора в юго-западной части полигона моделирования в верхнедевон-турнейском нефтегазоносном комплексе также отрицательно сказывается на пер-

- спективах этого комплекса в районе Романшорско-го и Воскресенского валов.

-

3. Перспективы открытия промышленных залежей в девонском терригенном нефтегазоносном комплексе увеличиваются в направлении распространения калтасинской свиты, т. е. в юго-восточной части полигона моделирования.

-

4. По типу и генезису ловушек УВ территорию можно разделить на две части. Ловушки бортовых зон Камско-Кинельской системы прогибов, где в позднефранско-фаменское время в прогибах образовывались барьерные рифы, над которыми в последующую каменноугольную эпоху формировались структуры облекания.

-

5. В районе Романшорского вала и западнее, в области мелководного зарифового палеошельфа, большая часть ловушек имеет тектонический генезис, что связано с резким сокращение органогенных сооружений позднефранско-фаменского возраста, развитых в Камско-Кинельской системе прогибов.

Также для более точных расчетов объема прогнозных залежей авторы статьи рекомендуют проведение геохимических исследований керна в интервалах материнских пород девонских терригенных и рифейских (калтасинская свита) отложений, а использование детальных структурных построений, полученных за счет проведения сейсмических исследований 3D, позволило бы существенно повысить качество прогноза локализации залежей и объема флюида.

Список литературы Прогноз нефтегазоносности слабоизученной территории восточной части Ракшинской седловины, Висимской моноклинали и южного окончания Камского свода на основе седиментационного и бассейнового моделирования

- Корякин С.Ю. Опыт бассейнового моделирования верхнедевонских карбонатных отложений на юго-восточной части Пермского края // Геология в развивающемся мире: сб. науч. трудов по мат-лам XII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Пермь, 2-5 апреля 2019 г.). - Пермь, 2019. - С. 313-315. EDN: PBPRDN

- Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации, на 1 января 2021 года. Газ, Приволжский федеральный округ, часть 2, Пермский край, книга 1, книга 2. - М., 2021.

- Жемчугова В.А. Резервуарная седиментология карбонатных отложений. - М.: ЕАГЕ Геомодель, 2014. - 232 с.

- Pepper A.S., Corvi P.J. Simple kinetic models of petroleum formation. Part I: Oil and Gas generation from kerogen // Marine and Petroleum Geology. - 1995. - Т. 12. - № 3. - С. 291-319. DOI: 10.1016/0264-8172(95)98381-E EDN: JXGGJZ

- Путилов И.С., Соловьев С.И., Климовских М.А., Сулима А.И., Винокурова Е.Е., Габнасыров А.В., Корякин С.Ю., Львовская Я.Л., Варушкин С.В. Новые данные о геологическом строении и нефтегазоносности девонских карбонатных отложений юга и юго-востока Пермского края // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2019. - № 6. - С. 29-35. EDN: AYAEIA

- Путилов И.С., Винокурова Е.Е., Пулина А.С., Корякин С.Ю., Львовская Я.Л., Никитина М.В., Южаков А.Л., Габнасыров А.В., Макиев Т.Т. Региональная оценка нефтегазоносности девонских терригенных отложений на юге Пермского края // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2020. - № 8. - С. 34-43. EDN: PLGRAT