Прогноз нефтегазоносности территории Республики Мордовия

Автор: Маскайкин В.Н., Киревичев В.К.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: География, геоэкология

Статья в выпуске: 3-4, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718541

IDR: 14718541

Текст статьи Прогноз нефтегазоносности территории Республики Мордовия

В, К. КИРЕВИЧЕВ, соискатель ся аномалии газового поля и устанавливается возможный генезис газов для выявления нефтегазовых скоплений и их оконтуривания. В дальнейшем па предварительно выделенных контурах проводятся геофизические исследования с целью детального структурно-тектонического изучения участков в осадочном чехле, где возможно залегание нефти.

Особенности геологического строения и нефтегазоносности территории Республики Мордовия обусловлены ее принадлежностью Волго-Уральской антеклизе. Одним из наиболее крупных ее элементов является Токмовский свод (ТС), в пределах которого располагается почти вся территория Мордовии, а вершина свода занимает строго центральную часть республики. Лишь крайняя юго-западная часть входит в состав Рязано-Саратовского прогиба. Поэтому геологическое строение территории определяется в первую очередь историей геологического развития ТС. Нефтяное месторождение в его пределах открыто пока только одно — Южно-Охотничье (67 км от восточной границы республики).

Отметим основные особенности геологического строения территории. Разделим ее условно па три части, которые отличаются друг от друга как по геоморфологическим, так и по геологическим признакам: на западную, центральную и восточную.

Основными структурно-тектоническими элементами западной части республики выступают: Рязано-Саратовский прогиб, Жегаловская депрессиопная зона, Темни-ковская вершина, Зубово-Полянское поднятие. Эта территория является наиболее погруженной (в том числе и гипсометрически) и характеризуется наличием зна-

Располагает ли Мордовия запасами нефти и газа? В последние годы все чаше можно слышать этот вопрос на самых разных уровнях, Ответить на него однозначно сложно. Прежде всего потому, что территория Республики Мордовия в геологическом отношении является одной из самых малоисследованных в европейской части России. Изученность разведочным бурением составляет 0,45 м/км2 На территории пробурено всего 9 скважин, вскрывших породы фундамента. Все они пробурены на положительных структурах, поэтому полный разрез практически не изучен. Однако положение республики в системе нефтегазоносных районов востока Русской платформы дает основание прогнозировать возможную нефтегазоносность наших недр.

Попытки обнаружить «черное золото» на территории республики начались еще в 1950-е гг. Однако открытие гигантских месторождений в Западной Сибири не позволило провести полноценные исследовательские работы в регионе. Новые экономические отношения между субъектами федерации возродили интерес к поискам своих стратегических ресурсов, С 1994 г. возобновлены работы по поиску нефти и газа на территории Мордовии.

Исследования осуществляются в основном двумя видами методов: геохимическими и геофизическими (сейсморазведка, электроразведка, гравиометрия). Полевые работы по отбору проб на геохимический анализ проводятся НИИ экологии при Мордовском университете. Результаты полевых исследований обрабатываются в г. Москве ВНИИ геосистем под руководством доктора геолого-минералогических наук профессора Л. М. Зорькина. На основе геохимического метода выделяют чителыюго количества интрузивных тел. Предполагаемые залежи на этой территории могут быть сформированы в литологических (структуры выклинивания), тектонически экранированных и эрозионных ловушках.

Центральная часть — это вершина Токмовского свода. Кровля фундамента (предположительно протерозойского) здесь вскрыта на отметке -802 м и занимает по высоте абсолютное положение во всей Волго-Уральской провинции. Возможно, центральная часть была ядром формирования окружающих систем (структурно-тектонических элементов). Наиболее характерными ловушками углеводородов (УВ) здесь могут являться литологические, тектонические и биогермные постройки.

Для восточной части характерно более пологое погружение фундамента, хотя по линии Саранск — Лада отмечается крутой флексурообразный перегиб,. Наиболее характерными элементами, которые можно рассматривать как ловушки У В, здесь являются биогермные и баровые постройки.

Проведенные в последние годы в Республике Мордовия исследования, в том числе глубокое бурение, показали, что на ее территории, как и в других районах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, в той или иной степени развиты отложения, представляющие шесть основных нефтегазоносных комплексов: эйфельско-нижнефранкский терригенный; верхнеде-вонско-турнейский карбонатный; визей-ский терригенный; визейско-башкирский карбонатный; верейский терригенно-карбо-натный; каширско-верхнекаменноугольный карбонатный. Кроме того, в последнее десятилетие удалось установить довольно широкое распространение венд-рифейских отложений, наличие которых ранее предполагалось только на юго-западе, в районе сочленения Токмовского свода Рязано-Саратовского прогиба.

Венд-рифейский комплекс залегает в долинообразных понижениях (рифтах), что характерно в целом для Восточно-Европейской платформы, и снивелирован отложениями среднего девона. Максимальные мощности отмечены в западной части территории. Из результатов проведенных работ видно, что этот комплекс занимает более значительные пространства, чем предполагалось ранее.

Исходя из полученных материалов по геологическому строению и истории геологического развития территории, можно предположить следующее.

Собственные очаги генерации УВ в палеозойском осадочном чехле, по всей видимости, отсутствуют. Возможность заполнения ловушек в палеозойском интервале разреза за счет дальней латеральной миграции У В, например из Мелекес-ской или Прикаспийской впадины (через Рязано-Саратовский прогиб), маловероятна. Об этом свидетельствуют ухудшающиеся параметры разрезов восточной части территории, а также слишком большие расстояния для латеральной миграции в сторону западной и центральной частей из Прикаспия. Даже если предположить, что ловушки могли быть заполнены У В, то гидрогеологические условия были очень неблагоприятны для сохранения залежей (особенно на востоке) —■ Токмовский свод является областью разгрузки подземных вод девонского и каменноугольного структурного этажей для всей Волго-Уральской провинции.

Мы не исключаем возможности того, что собственные очаги генерации У В Moiyr существовать в верхнепротерозойском комплексе, который, как следует из результатов последних работ, довольно широко развит на данной территории, имеет значительные мощности и глубины залегания. Наиболее перспективна в этом отношении западная часть, где возможно существование обширной зоны накопления верхнепротерозойских осадков с пологими бортами в северном и северо-восточном направлениях. Кроме того, для этой части территории характерно широкое развитие интрузий,, связанных с вулканической деятельностью, что также способствовало усилению процесса генерации УВ и их вертикальной миграции.

Отрицательными моментами в целом для территории являются довольно длительный перерыв в осадконакоплении в интервале между верхним рифеем и средним девоном, а также последующий обширный размыв, который уничтожил значительную часть верхнепротерозойских осадков. От размыва сохранились только отложения, залегающие в глубоких впадинах (рифтах) и перекрытые затем терригенными осадками среднего девона. Тем не менее повышенная битуминозность пород верейского и подольского горизонтов среднего карбона, установленная на юге Мордовии (район Сурско-Мокшинского вала) и охарактеризованная как палеозалежь, дает основание предположить, что условия для формирования залежей па этой территории существовали. Данная залежь была разрушена в результате выхода структуры па дневную поверхность и размыва батских глин, являвшихся в прошлом флюидоупором.

На сегодняшний день косвенным подтверждением перспектив верхнепротерозойского комплекса собственно на территории Мордовии служат материалы переинтерпретации данных сейсмо- и электроразведки, выполненных ООО « Истод » (г. Краснодар) и Нижневолжским НИИ геологии и геофизики (г, Саратов) по чам-зииской площади.

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы.

-

1. Возможность заполнения ловушек за счет дальней латеральной миграции У В на территорию маловероятна.

-

2. Возможно наличие очагов генерации УВ на самой территории в верхнепротерозойском интервале разреза.

-

3. Каналом поступления У В в ловушки являются разрывные нарушения (зоны разуплотнения пород).

-

4. Наиболее перспективным комплексом пород для поисков У В следует считать нижнефранкские отложения и верхнепротерозойский комплекс.

-

5. Учитывая высокую раздробленность территории, отмечаемую многими исследователями, наиболее вероятным типом ловушек надо признать неструктурные (тектонически и литологически экранированные).

Следует иметь в виду, что данные представления сформулированы при очень слабой изученности территории. Чтобы завершить ее региональную оценку и перейти к следующей стадии, при существующих темпах исследований понадобится еще несколько лет.

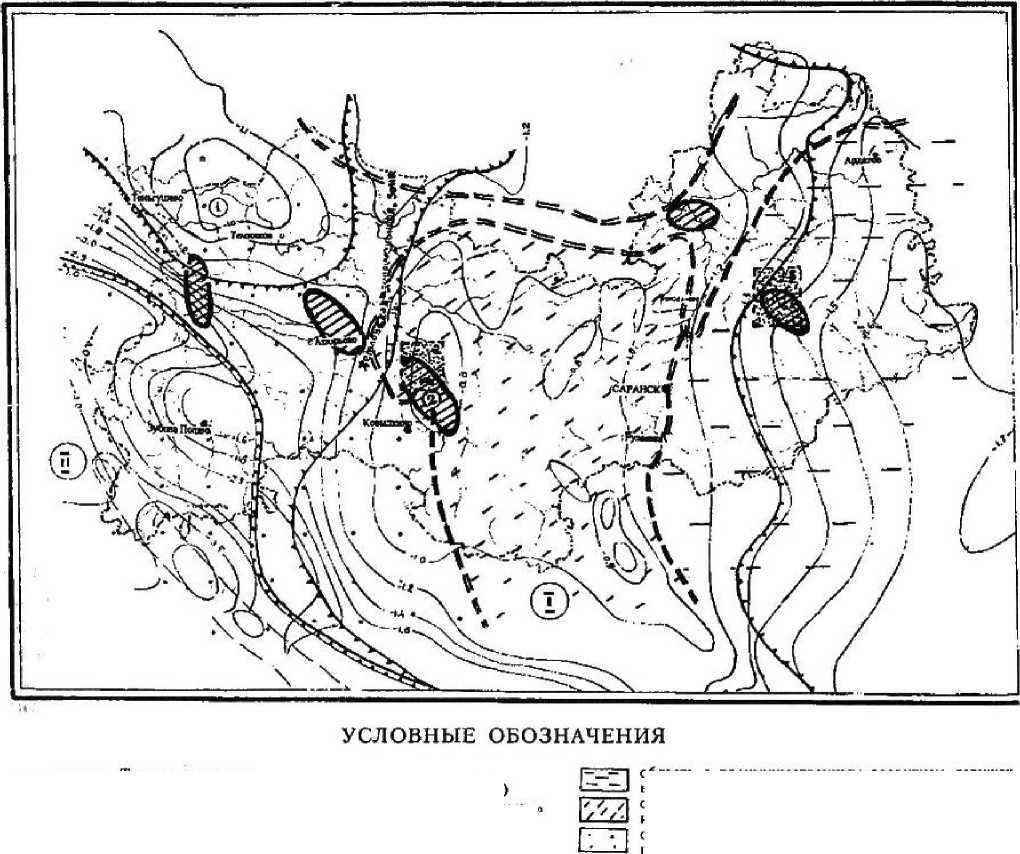

В результате анализа выполненных работ была составлена схема вероятной нефтегазоносности с выделением наиболее перспективных участков (рис.). Исходя из степени изученности проблемы, можно выделить два направления для дальнейших работ: первое заключается в исследованиях регионального, второе — поискового характера (ковылкинская и чамзипская площади).

В части региональной оценки территории предлагаем завершить начатые в 2000 г. площадные геохимические исследования, которые показали свою эффективность и играют значительную роль на этапе комплексной оценки ее нефтеперс-пектив. Также предлагаем выполнить для всей территории оценку нефтегазового потенциала по методике ГОНГ (гравитационная оценка нефтегазоносности), которая состоит в проведении специального анализа уже выполненной гравитационной съемки М 1 : 200 000. Эти работы недороги, апробированы в различных уголках России, подтвердили свою эффективность и являются важным звеном в региональной оценке нефтеперспектив. Подтверждаемость гравиметрических прогнозов, выполненных по этой технологии, составляет не менее 85 %.

В настоящее время на территории республики наиболее детально изучены две площади — ковылкинская и чамзипская. На наш взгляд, наиболее перспективна ковыл-кипская, на которой юго-западная окраина примыкает к отрицательной структуре, заполненной веид-рифейскими отложениями значительной мощности. Нам пока непонятна природа этой структуры. На площади выделяются аномалии на довольно значительном интервале — от каменноугольного до верхнепротерозойского.

Положительная оценка нефтегазоносности этой площади на основании выполненных геохимических и электроразведоч-ных работ была дана тремя организациями — ВНИИ геосистем (г. Москва, Л. М. Зорькин), НВ НИИГГ (г. Саратов, Н. П. Смиливец) и ЗАО НПЦ «Геопеф-тегаз» (г. Москва, Е. С. Киселев). Учитывая полученный по данным сейсморазведки (ЗАО «Саратовская геофизическая экспедиция») структурный план площади, контуры перспективных участков, определенных по данным электроразведки и геохимических исследований, можно наметить наиболее предпочтительный участок и провести работы поискового характера (бурение скважины). Однако бурение одной нефтяной скважины глубиной в 1,5 км обходится примерно в 1 млн долларов. Местные власти не могут пойти на такие расходы, а нефтяные компании («Юкос», «Лукойл») не рискуют инвестировать деньги в Мордовию, беспроигрышно вкладывая их в Западную Сибирь, Татарию и т. п.

Рис. Схема перспектив нефтегазоносности Республики Мордовия

<в область с преимущественным развитием ловушек в биогермных и баровых постройках область с преимущественным развитием антиклинального и тектонического типов ловушек УВ область с преимущественным развитием литологических и эрозионных типов ловушек УВ

^ перспективные нефтегазоносные участки купол Токмовского свода

Рязано-Саратовский прогиб ковылкинская площадь Т^ чзмзннская площадь iS'vJ

, граница Токмовского свода

, граница Токмовского и Темниковского поднятий (@ к (Т)) изолинии глубины залегания кристаллического фундамента, тыс м

В условиях слабой изученности проблемы для ее решения необходимо использовать самые передовые технологии. В настоящее время высокоэффективные методики используют в своей работе многие компании. ЗАО НПЦ «Геонефтегаз», имеющее свои разработки в области поисков и разведки месторождений нефти и газа, в рамках реализации собственной тематики уже подготовило предложения по дальнейшему направлению работ на ковылкинской площади с учетом специфики территории и может приступить к ним.

Поступила 14.07.03.