Прогноз нефтегазоносности в зоне сочленения восточной части Пермского свода, северных окончаний Бымско-Кунгурской моноклинали и Бабкинской седловины и северо-западной части Юрюзано-Сылвенской депрессии

Автор: Макиев Т.Т., Корякин С.Ю.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

Снижение геологических рисков, в частности затрат на бурение сухих скважин, за счет повышения достоверности прогноза перспектив нефтегазоносности на слабоизученных территориях является актуальной проблемой региональных геолого-разведочных работ в современных экономических реалиях. Одним из стандартов таких работ за последние 10 лет стало трехмерное бассейновое моделирование, которое существенно снижает риски и расходы компаний, возникающие при недостоверной оценке нефтегазоносности. В данной статье авторы оценили перспективы и ресурсный потенциал всех основных нефтегазоносных комплексов на слабоизученной территории Пермского края с применением метода анализа геолого-геофизических данных на основе бассейнового моделирования. В результате исследования построена трехмерная бассейновая модель зон сочленения Юрюзано-Сылвенской депрессии, Бымско-Кунгурской моноклинали, Бабкинской седловины и Пермского свода и выданы рекомендации по дальнейшему направлению нефтепоисковых работ. Помимо практических задач поиска новых залежей углеводородов и их количественной оценки, коллективу авторов статьи удалось выявить основные закономерности миграции нефти и газа по исследуемой территории. Данные научные выводы позволят в дальнейших исследованиях минимизировать погрешности моделирования, связанные с выбором границ моделирования и с учетом распространения нефтегазоматеринских пород на территории для оценки генерации, миграции и аккумуляции углеводородов

Бассейновое моделирование, нефтегазоносный комплекс, нефтематеринские породы, калибровка, органическое вещество, отражательная способность витринита, аккумуляции, кероген

Короткий адрес: https://sciup.org/14131001

IDR: 14131001 | УДК: 550.8.072 | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-2-63-70

Текст научной статьи Прогноз нефтегазоносности в зоне сочленения восточной части Пермского свода, северных окончаний Бымско-Кунгурской моноклинали и Бабкинской седловины и северо-западной части Юрюзано-Сылвенской депрессии

Изученность и тектоническое строение территории

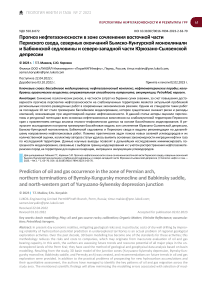

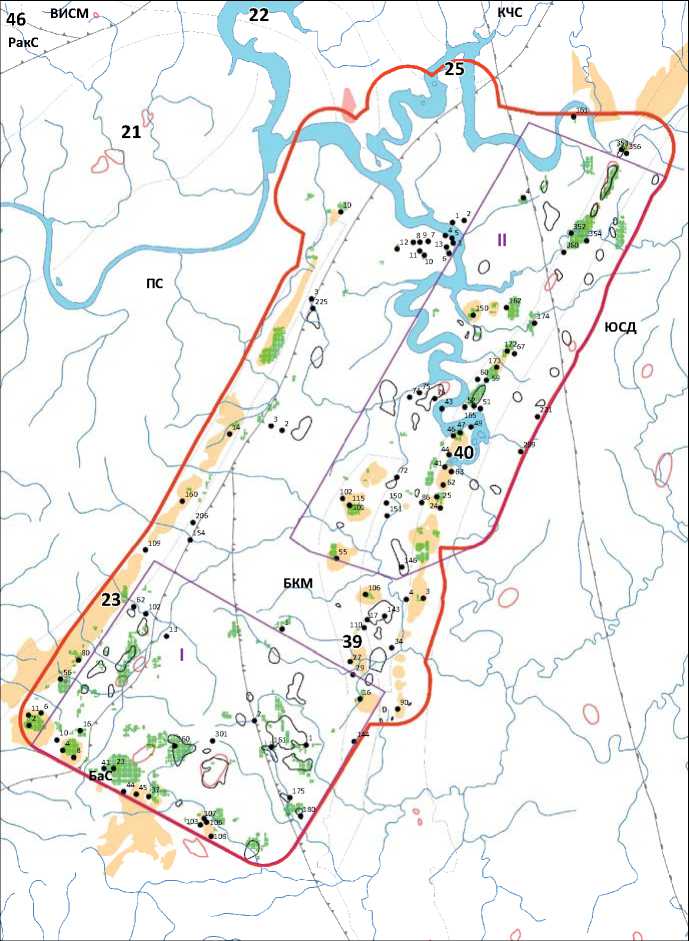

Изученность участка сейсморазведочными работами и глубоким бурением неравномерная и недостаточная (рис. 1). Наиболее плотно изучены краевые области участка, приуроченные к бортовым зонам Камско-Кинельской системы прогибов. Основная же площадь участка изучена крайне слабо.

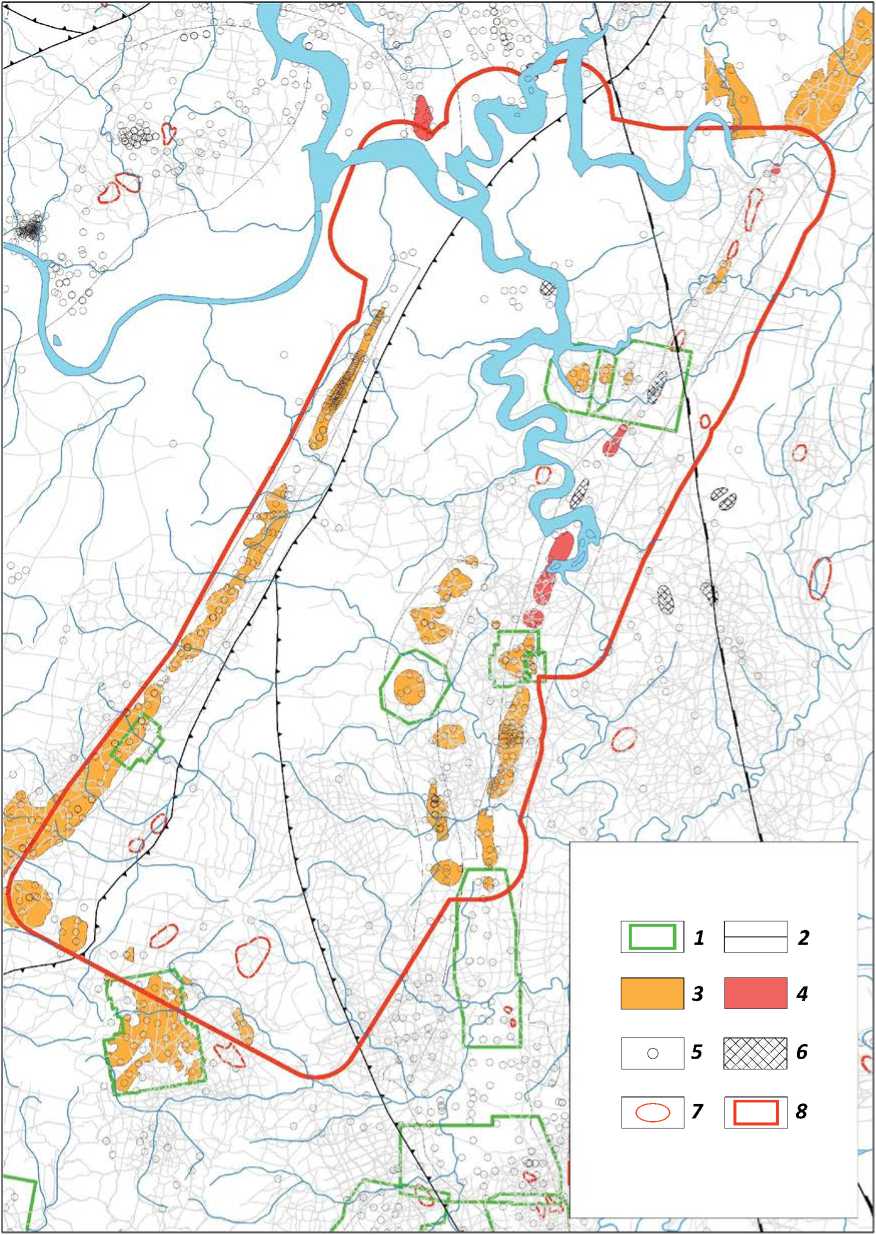

Согласно схеме тектонического районирования Пермского края, территория исследования расположена в зоне сочленения тектонических элементов I порядка: Юрюзано-Сылвенской депрессии, Бымско-Кунгурской моноклинали, Бабкинской седловины и Пермского свода (рис. 2). Относительно Камско-Кинельской системы прогибов участок занимает северную часть Калининского прогиба, с востока он окаймлен тектоническим элементом II порядка — Веслянской валообразной зоной, с запада — граничит с Лобановской валообразной зоной. В пределах участка прослежена Мазунинская валообразная зона1.

Валообразные (бортовые) зоны в пределах участков осложнены тектоническими элементами III порядка — цепочками локальных структур тек-тоноседиментационного и седиментационного генезиса, большинство из которых содержит залежи нефти и газа. В осевой зоне выделяются локальные структуры тектонического генезиса.

По данным Государственного баланса [1, 2], на изучаемой территории открыто 25 месторождений с промышленными залежами в 6 нефтегазоносных комплексах: девонском терригенном, верхнеде-вон-турнейском карбонатном, нижне-средневизей-ском терригенном, верхневизейско-башкирском карбонатном, верейском терригенно-карбонатном и нижнепермском карбонатном, а основная доля промышленных запасов УВ связана с бортовыми зонами. Поскольку осевая и внутренняя прибор-товая зоны Камско-Кинельской системы прогибов характеризуются низкой разбуренностью при наличии большого числа перспективных структур и приподнятых участков, для оценки нефтегазоносности авторами статьи построена 3П-бассейновая модель территории.

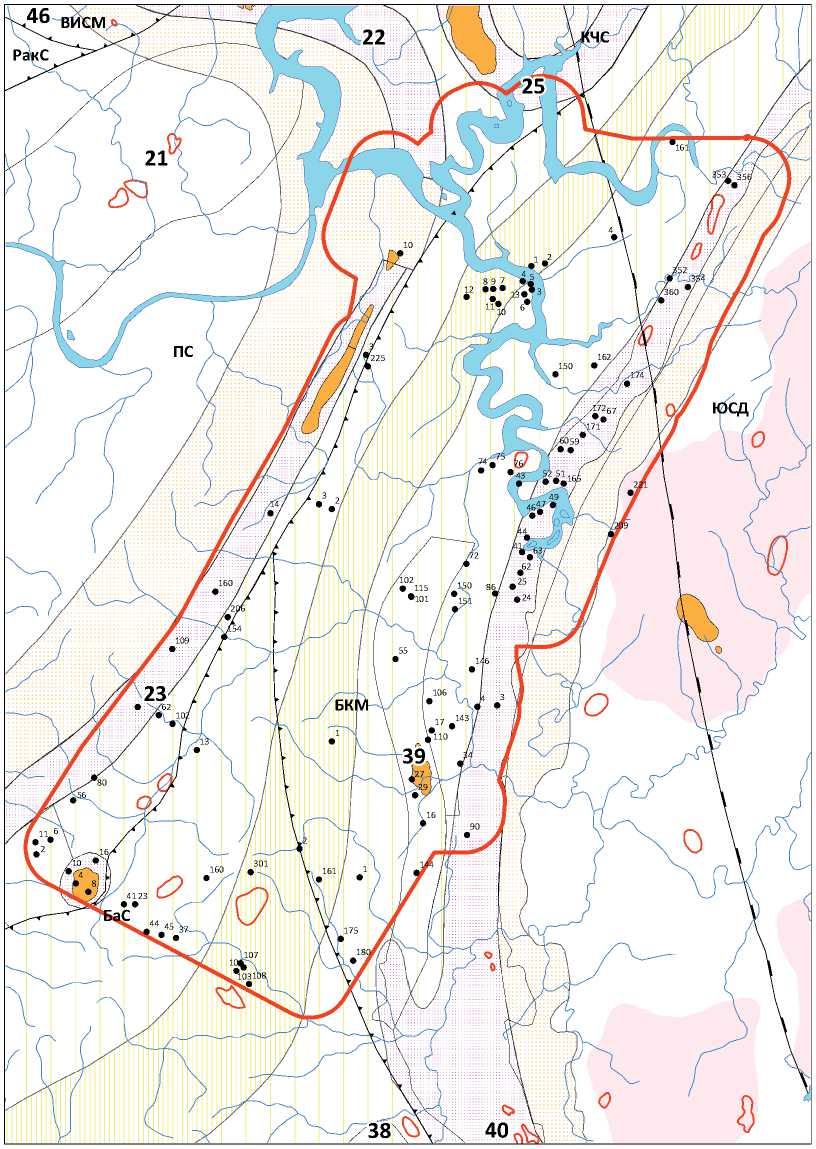

Построение и калибровка бассейновой 3D-модели

Для создания структурного каркаса (рис. 3) бассейновой 3Э-модели использованы структурные карты семи отражающих горизонтов (ОГ) (AК, АТ, IK, 1П, НК, НП, III), построенные по результатам обобщения и систематизации данных сейсмических работ (Санькова Т.И., филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-ниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, 2018), три структурные карты по поверхностям вендских (Vвк), рифейских (V) отложений (Михайлов Д.Г., филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, 2015) и кровле кристаллического фундамента (Ф) (Бычков С.Г., ГИ УрО РАН, 2010). Детализация разреза выполнена по 108 скважинам (Ехла-ков Ю.А., АО «КамНИИКИГС», 2001) [3, 4].

Заполнение литологического куба 3Э-модели осуществлялось посредством создания литотипов пород (Габнасыров, 2015) и дальнейшей загрузки литолого-фациальных карт (Михайлов Д.Г., филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, 2011, 2015) в уже созданные слои структурной основы. Так как данные о величинах эрозии на территории Пермского края в пермское время отсутствуют, оценка значений размыва проведена методом сравнительных аналогий путем анализа строения и мощностей полных разрезов пермских отложений на изучаемой территории.

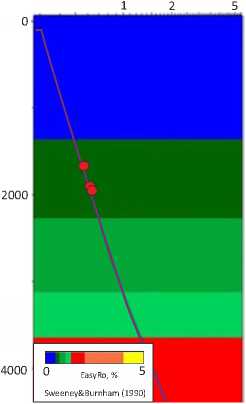

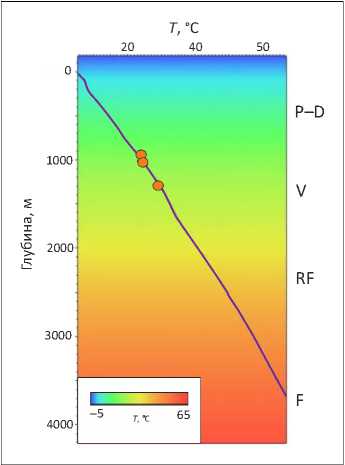

Калибровка режима недр выполнена по 16 одномерным моделям скважин (ПО «PetroMod») (рис. 4). Процесс восстановления тепловой истории происходил, согласно скважинным данным, по современным пластовым температурам, давлениям, а также отражательной способности витринита (Михайлов Д.Г., филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, 2015; Савинов В.Н., АО «КамНИИКИГС», 2018). Итоговая сходимость расчетных и фактических калибровочных данных соответствует допустимой погрешности и не превышает 5 %.

Модель рассчитана с помощью метода миграции Invasion Percolation, отличающегося относительно высокой скоростью вычислений и достоверностью оценки начальных суммарных ресурсов.

Анализ результатов и оценка достоверности бассейновой 3D-модели

По результатам проведенных исследований выявлено, что основными источниками генерации УВ в регионе исследования являются две нефтегазоматеринские толщи: калтасинская свита нижнего рифея [5] и семилукский горизонт среднефранско-го подъяруса верхнего девона. Наибольшей преобразованностью ОВ данных нефтегазоматеринских пород (НГМП) характеризуется северо-восточная наиболее погруженная часть полигона моделирования, здесь же отмечаются максимальные значения

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Схема изученности территории сейсморазведочными работами и глубоким бурением Fig. 1. Exploration maturity scheme: seismics and deep drilling

-

1 — площади сейсморазведочных работ 3D; 2 — линии сейсмических профилей 2D; обобщенные контуры месторождений УВ-сырья ( 3 , 4 ): 3 — распределенного фонда, 4 — нераспределенного фонда; 5 — глубокие скважины; структуры ( 6 , 7 ): 6 — с запасами, не поставленными на баланс, 7 — подготовленные и выявленные фонда недр УВ-сырья;

-

8 — границы 3D-бассейновой модели

1 — area of 3D seismic survey; 2 — 2D seismic survey lines; generalized outlines of HC fields ( 3 , 4 ): 3 — allocated fund, 4 — unallocated fund; 5 — deep wells; structures ( 6 , 7 ): 6 — with the reserves not included in the State Register, 7 — prepared and identified of the subsoil fund; 8 — boundaries of 3D basin model

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 2. Тектоническая схема территории 3D-бассейнового моделирования и выбранные скважины для структурных построений (выкопировка из карты фонда структур и месторождений Пермского края на 01.01.2022 г.)

Fig. 2. Tectonic framework of the area of 3D basin modelling and wells selected for structural imaging

(fragment of the map of structure fund and fields in the Perm Krai as for 01.01.2022)

Границы ( 1 , 2 ): 1 — Предуральского прогиба, 2 — тектонических элементов I порядка (БКМ — Бымско-Кунгурская моноклиналь, БаС — Бабкинская седловина, ВИСМ — Висимская моноклиналь, КЧС — Косьвинско-Чусовская седловина, ПС — Пермский свод, РакС — Ракшинская седловина, ЮСД — Юрюзано-Сылвенская депрессия); 3 — тектонические элементы II порядка (21 — Краснокамский вал, 22 — Межевская валообразная зона, 23 — Лобановская валообразная зона, 25 — Каменоложская валообразная зона, 38 — Сосновский выступ, 39 — Мазунинская зона поднятий, 40 — Веслянская валообразная зона, 46 — Романшорский вал); 4 — скважины с данными для 3D-модели; Камско-Кинельская система ( 5 – 9 ): 5 — осевая зона, 6 — внутренняя прибортовая зона, 7 — бортовая зона и палеоплато, 8 — внешняя прибортовая зона, 9 — органогенные банки.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Legend for Fig. 2

Boundaries ( 1 , 2 ): 1 — Urals foredeep, 2 — I-st order tectonic elements (БКМ — Bymsky-Kungursky monocline, БаС — Babkinsky saddle, ВИСМ — Visimsky monocline, КЧС — Kos’vinsky-Chusovsky saddle, ПС — Permsky arch, РакС — Rakshinsky saddle, ЮСД — Yuryuzano-Sylvensky depression); 3 — II-nd order tectonic elements (21 — Krasnokamsky swell, 22 — Mezhevsky swelllike zone, 23 — Lobanovsky swell-like zone, 25 — Kamenolozhsky swell-like zone, 38 — Sosnovsky salient, 39 — Mazuninsky zone of highs, 40 — Veslyansky swell-like zone, 46 — Romanshorsky swell); 4 — wells with data for 3D model; Kamsky-Kinel’sky system ( 5 – 9 ): 5 — axial zone, 6 — inner near-flank zone, 7 — flank zone and paleo-plateau, 8 — outer near-flank zone, 9 — organic banks.

For other Legend items see Fig. 1

Рис. 3. Структурный каркас 3D-бассейновой модели

Fig. 3. Structural framework of the 3D basin model

АК-АT IК IП IIК IIП III

V вк V

Ф

С

171 162 174

– 6000

–150 –200 –250 –300 –350 –400

Абс. отметка, м

3000 2000 1000

Возраст, млн лет

5 1

1 — скважины

1 — wells

Рис. 4. Пример калибровки современного теплового режима недр и преобразованности ОВ в скв. 62

Fig. 4. Example of modern subsoil thermal conditions and OM transformation in 62 Well

Отражательная способность витринита, %

P–D

V

RF

F

1 — расчетная кривая

1 — calculated curve

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

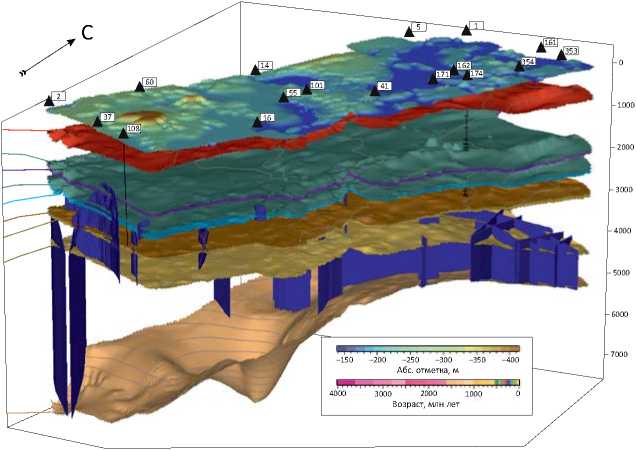

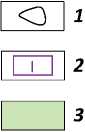

Рис. 5. Перспективные зоны по результатам бассейнового моделирования Fig. 5. Promising zones according to the basin modelling results

ЧС

II

ПС

( 62

в 115

•101

11 6 2

ВИСМ

РакС

4647 49

1 2

897 45

12 13 3

11•• 13 3

10 6

41 23

1 — структуры, выявленные по сейсмическим данным; 2 — перспективные зоны, выявленные по результатам бассейнового моделирования; 3 — прогнозные аккумуляции УВ.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 2

-

1 — structures identified using seismic data; 2 — promising zones identified as a result of basin modelling; 3 — predicted HC accumulations.

For other Legend items see Fig. 1, 2

коэффициента трансформации керогена в рифей-ских отложениях (до 95 %) и семилукском горизонте (до 75 %). За счет больших мощностей калтасинской свиты в юго-западной части полигона моделирования выделен еще один крупный очаг генерации нефти. На данной территории генерационный потенциал рифейских НГМП выработан на 85–95 %, семилукского горизонта — 25–35 %.

Остальная же территория, в том числе центральная часть полигона моделирования, харак-

теризуется относительно высокой выработкой потенциала калтасинских НГМП (до 80 %) и средней — семилукских (30–50 %) [6].

Прочие НГМП (турнейского, фаменского, фран-ского и окского возраста) оказывали меньшее влияние на заполнение структур полигона исследования (до 10 % сгенерированных УВ).

Анализ сходимости прогнозных аккумуляций и залежей УВ по данным Государственного баланса показал высокую достоверность моделирования.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Также прогнозные аккумуляции, обнаруженные в результате построения модели, подтверждаются фактическими данными — нефтепроявления-ми по керну, результатами испытаний в скважинах.

Прогноз перспектив нефтегазоносности по результатам бассейнового 3D - моделирования

В целом модель успешно отразила распространение коллекторов на западном, восточном бортах и осевой части Камско-Кинельской системы прогибов. Результаты моделирования выявляют актуальную концепцию формирования [7], фазовый состав залежей и их ресурсный потенциал.

Выводы

-

1. В изучаемом разрезе установлено наличие НГМП с высоким генерационным потенциалом, достаточным для заполнения коллекторов в границах месторождений и структур основных нефтегазоносных комплексов.

-

2. В нижне-средневизейском терригенном и верхневизейско-башкирском карбонатном нефтегазоносных комплексах, по результатам моделирования, сосредоточено более 70 % начальных суммарных ресурсов, что подтверждает общую концепцию нефтегазоносности района.

-

3. По генезису ловушки УВ-сырья являются в основном структурными.

-

4. Фазовый состав флюида, по результатам бассейнового моделирования, — нефть. Это обусловлено выбором полигона моделирования, где восточная часть территории не испытывала достаточного погружения для достижения НГМП стадии катагенеза выше МК3. Однако, по проведенным ранее

-

5. Ресурсы изучаемой территории — 340 млн т усл. топлива (по данным Государственного баланса — 299 млн т усл. топлива [1, 2]), при этом заполняемость уже открытых залежей УВ по всем нефтегазоносным комплексам близка к максимально полной, что соответствует фактическим данным и свидетельствует о высокой достоверности исследования.

-

6. Аккумуляции, выявленные в пределах территории исследования и не попавшие в контуры месторождений, стоящих на балансе, рассматриваются как перспективные для открытия новых залежей УВ. Наличие скоплений в пластах по данным бассейнового моделирования рассматривается в качестве одного из критериев перспективности объекта.

-

7. Выделены две перспективные зоны (I и II) (рис. 5), включающие осевую и внутреннюю при-бортовую зоны, где в контурах, выделенных по сейсморазведочным данным структур, получены прогнозные скопления УВ по результатам бассейнового моделирования. Остальные части территории исследования при текущем уровне изученности обладают средними перспективами обнаружения новых залежей УВ, в том числе за счет отсутствия подтвержденных сейсморазведочными работами структур и проявлений нефтегазоносности в скважинах.

исследованиям [8], миграция флюидов с последующим образованием газовых залежей на восточном борту Камско-Кинельской системы прогибов происходит из восточной части Юрюзано-Сылвенской депрессии с достаточным погружением НГМП, где они достигают газового окна. Именно за счет этого северо-восточная часть территории в основном характеризуется залежами газообразных УВ.

Список литературы Прогноз нефтегазоносности в зоне сочленения восточной части Пермского свода, северных окончаний Бымско-Кунгурской моноклинали и Бабкинской седловины и северо-западной части Юрюзано-Сылвенской депрессии

- Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 2021 г. Вып. 82. Газы горючие. Приволжский федеральный округ. Ч. 2. Пермский край: в 2 кн. - М., 2021. - 403 с.

- Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 2021 г. Вып. 81. Нефть. Приволжский федеральный округ. Ч. 2. Пермский край: в 2 кн. - М., 2021. - 541 с.

- Путилов И.С., Соловьев С.И., Климовских М.А., Сулима А.И., Винокурова Е.Е., Габнасыров А.В., Корякин С.Ю., Львовская Я.Л., Варушкин С.В. Новые данные о геологическом строении и нефтегазоносности девонских карбонатных отложений юга и юго-востока Пермского края // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2019. - № 6. - С. 29-35. DOI: 10.30713/2413-5011-2019-6(330)-29-35 EDN: AYAEIA

- Путилов И.С., Винокурова Е.Е., Пулина А.С., Корякин С.Ю., Львовская Я.Л., Никитина М.В., Южаков А.Л., Габнасыров А.В. Макиев Т.Т. Региональная оценка нефтегазоносности девонских терригенных отложений на юге Пермского края // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2020. - № 8. - С. 34-43. DOI: 10.30713/2413-5011-2020-8(344)-34-43 EDN: PLGRAT

- Гиниятова Л.Ф., Башкова С.Е., Карасева Т.В. Анализ развития рифей-вендских отложений северо-восточной части Волго-Уральской НГП в связи с их нефтегазоносностью // Вестник Пермского университета. Геология. - 2017. - Т. 16. - № 3. - С 275-282. DOI: 10.17072/psu.geol.16.3.275 EDN: ZIAOPH

- Pepper A.S., Corvi P.J. Simple kinetic models of petroleum formation. Part I: oil and gas generation from kerogen // Marine and Petroleum Geology. - 1995. - Т. 12. - № 3. - С. 291-319. DOI: 10.1016/0264-8172(95)98381-E EDN: JXGGJZ

- Жемчугова В.А. Резервуарная седиментология карбонатных отложений. - М.: "ЕАГЕ Геомодель", 2014. - 232 с.

- Корякин С.Ю. Опыт бассейнового моделирования верхнедевонских карбонатных отложений на юго-восточной части Пермского края // Геология в развивающемся мире: cб. науч. тр. по мат-лам XII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Пермь, 2-5 апреля 2019 г.). - Пермь, 2019. - С. 313-315.