Прогноз скоплений углеводородов во внутренней зоне Предуральского краевого предгорного прогиба

Автор: Маракова И.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей углеводородов

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

В структуре российских запасов существенно увеличилась доля трудноизвлекаемых нефтей. При этом добыча такого сырья растет значительно медленнее, чем его доля в общем объеме запасов. Этот дисбаланс, особенно характерный для старых добывающих регионов, ведет к сокращению ресурсной базы и ухудшению ее качества. В статье рассмотрены условия образования и особенности строения карбонатных отложений доманиково-турнейского нефтегазоносного комплекса в пределах исследуемых участков в районе Верхнепечорского поперечного поднятия. Также рассмотрены наиболее перспективные объекты, которые выявлены по геолого-геофизическим данным. На территории исследований анализируются факторы, способствовавшие образованию ловушек в доманиково-фаменское время. Для оценки ресурсов использован усовершенствованный подход прогнозирования начальных потенциальных ресурсов с учетом расчета скорости и длины перемещения миграционных струй углеводородов из очага генерации и вероятности достижения ими заданного глубинного интервала. В статье представлена типовая схема прогнозирования скоплений углеводородов, которую можно использовать для оценки вероятности заполнения ловушки углеводородами в определенном глубинном интервале. На основе интерпретации значительного объема геолого-геофизического материала приведены результаты расчета вероятности заполнения ловушки в пределах Изъяюской структуры

Тимано-печорская нефтегазоносная провинция, карбонатные отложения, перспективные структуры, условия формирования, ловушка, залежь, миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14128841

IDR: 14128841 | УДК: 553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-95-101

Текст научной статьи Прогноз скоплений углеводородов во внутренней зоне Предуральского краевого предгорного прогиба

Формирование Предуральского краевого прогиба началось в условиях субдукционного перикра-тонного опускания пассивной континентальной окраины Восточно-Европейской платформы и завершилось в результате коллизионных тектонических процессов на Урале в триас-юрское время.

Верхнепечорская впадина относится к южному окончанию северного сегмента Предуральского краевого прогиба Тимано-Печорской плиты и является структурой I порядка, которая простирается в субмеридиональном направлении [1].

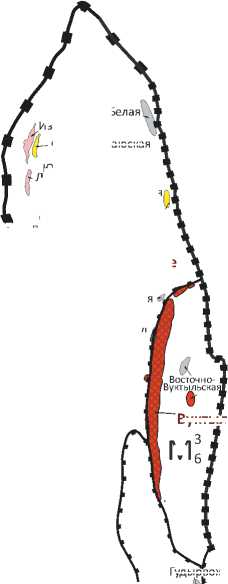

В тектоническом плане впадина приурочена к краевой части Тимано-Печорской плиты. По морфологии локальных структур в ней выделяют внешнюю, осевую и внутреннюю зоны, отличающиеся разной степенью влияния уральского складкообразования. Внутренняя приуральская зона Верхнепечорской впадины осложнена серией высокоамплитудных надвигов и характеризуется чешуйчато-надвиговым строением [2, 3]. Складки и надвиги внутренней зоны Верхнепечорской впадины образуют в плане линейную систему дислокаций, выпуклую к западу (рис. 1).

Методика исследований

При прогнозировании скоплений УВ анализируются факторы, способствующие образованию ловушки, а также проводится анализ палеотермических условий зон газообразования и нефтеобразования. На этой основе ведется расчет количества УВ, перемещенных в ловушку в заданном глубинном интервале. При разработке методики были приняты во внимание работы [4, 5].

Результаты исследований

Перспективным резервом пополнения нефтяных и газовых ресурсов Тимано-Печорской провинции являются карбонатные отложения доманиковых фаций верхнего девона, широко распространенные практически по всей площади этой провинции [6, 7].

В Предуральском краевом прогибе отложения доманика — нетрадиционные источники УВ — развиты в депрессионных фациях. Доманикиты образовались как литофациальный комплекс в условиях спокойных трансгрессивно-регрессивных циклов Уральского палеоокеана [3]. Это предопределило разнофациальный характер отложений, главной чертой которых являлась строгая зональность их распространения: шельфовые, рифовые и глубоководные фации. Коренная структурно-тектоническая перестройка в целом осадочного чехла прогиба, в том числе и «до-маникитов», произошла в результате столкновения двух плит — Восточно-Европейской и Сибирской, что привело к горообразованию на Урале и формированию чешуйчато-надвиговых и шовных структур во внутренней зоне прогиба и на границе с Печорской плитой. Тектонические процессы повлияли не только на формирование структурно-тектонических ловушек различного масштаба, но и на образование вторичных коллекторов трещинного типа в депрессионных отложениях верхнего девона. Необходимо отметить, что шовные структуры являются границами распространения доманикитов, а также температурными зонами, в которых поддерживаются условия образования УВ.

Усиление тектонической активности отразилось на распределении обстановок осадконакопления и в Верхнепечорской впадине. Здесь на фоне общего погружения по глубинным разломам субмеридионального простирания и в условиях растяжения, вероятно, происходило медленное смещение блоков в сторону палеоокеана. При расхождении блоков на месте разломов формировались узкие прогибы, заполнившиеся аллохтонными осадками [3]. Блоковое строение Верхнепечорской впадины проявилось в морфологии дна бассейна. На приподнятых участках конседиментационно развивались одиночные рифы и карбонатные банки.

Сейсморазведочными работами на ряде площадей по периферии Верхнепечорского палеоподнятия выявлено большое число рифогенных построек.

Регрессивная направленность раннефаменской седиментации отразилась в строении осадочных ритмов, в которых доминируют регрессивные элементы. Снивелировав обширную территорию, раннефамен-ские осадки к концу елецкого времени захоронили большинство одиночных карбонатных построек [8, 9].

Елецкие барьерно-рифовые образования являются мелководно-шельфовыми аналогами пластов Ф1–4, выделяемых в мелководно-шельфовых отложениях елецкого горизонта [10].

Выводы о сложном строении рассматриваемой зоны позволяют целенаправленно планировать здесь геолого-разведочные работы. Изучение и анализ строения нефтегазоперспективных отложений позволяют правильно оценивать ресурсы УВ в соответствии с предложенной выше методикой исследований.

В данной статье приводится апробация новой методики прогноза залежей УВ в сложнопостроен-ных складчато-надвиговых зонах на примере Пред-уральского краевого прогиба. На основе анализа научных публикаций и результатов научно-практических исследований были изучены тектонодинами-ческие и катагенетические зависимости для расчета масштаба генерации УВ из очага генерации и аккумуляции в ловушках.

Предуральский краевой прогиб является главным очагом генерации УВ также и для прилегающей территории Печорской синеклизы. Доманикиты прошли в течение формирования краевого прогиба главные фазы нефте- и газообразования. Реализация нефтематеринского потенциала сапропелевого ОВ

Рис. 1. Верхнепечорская впадина

Fig. 1. Verkhnepechorsky depression

Козлаюское

Козланюрская

Шоръельская Вуктыл

Западно-Дутовская Южно-

Шоръельская

Восточно-

Вуктыльска

M

Гудырвожская

Южно-Лыаюская

Юрвож-Большелягское

M16

Диньюская

Белая

Изъяюская

Северо-Лыаюская

D~ Восточно-Лыаюская

Еграельская

Вуктыльское

Западно-Сарьюдинская

Рассохинское

Курьинское

Анельское

Анельская-I

Мишпарминское

Северо-4) Курьинская

Л——U——11 3

Границы тектонических элементов ( 1 – 3 ): 1 — надпорядковых, 2 — I порядка, 3 — II порядка; месторождения ( 4 – 6 ): 4 — нефтяные, 5 — газовые, газоконденсатные, 6 — нефтегазовые, нефтегазоконденсатные; структуры ( 7 – 10 ): 7 — находящиеся в бурении, 8 — выявленные, 9 — подготовленные к бурению, 10 — выведенные из бурения с отрицательным результатом.

М6 — Верхнепечорская впадина: М6 1 — Печоро-Илычская моноклиналь, М6 2 — Южно-Вуктыльская депрессия, М6 3 — Вуктыльская тектоническая пластина, М6 5 — Курьинская антиклинальная зона

Boundaries of tectonic elements ( 1 – 3 ): 1 ― superorder, 2 ― I order, 3 ― II order; fields ( 4 – 6 ): 4 — oil, 5 — gas, gas condensate, 6 — oil and gas; oil, gas and condensate; structures ( 7 – 10 ): 7 — drilling at the time of publication, 8 — identified, 9 — prepared to drilling, 10 — decommissioned with negative result. М6 — Verkhnepechorsky depression: М6 1 — Pechoro-Ilychsky monocline, М6 2 — South Vuktyl’sky depression, М6 3 — Vuktylsky tectonic plate, М6 5 — Kur’insky anticline zone

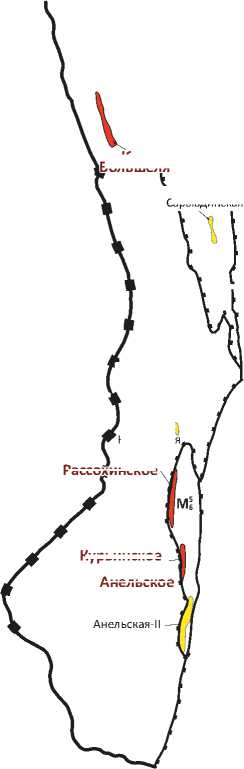

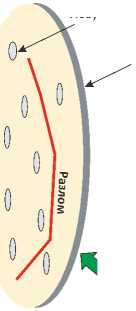

Рис. 2. Типовая схема для прогноза скоплений УВ (Маракова И.А., 2020)

Fig. 2. Typical scheme for prediction of hydrocarbon accumulations (Marakova I.A., 2020)

A

Тектонический элемент

Учет дальности и скорости миграции

B

II порядка

Схематическое обозначение положения нефтегазоматеринской толщи

Ловушка в пределах структуры

Фильтрационноемкостные свойства битуминизированной толщи не позволяют УВ перемещаться латерально и отдавать их нефтегазоматеринской толще на всем простирании

Учет скорости миграции

Очаг генерации: A — на некотором удалении от тектонического элемента, B — ниже нефтегазоперспективных объектов.

-

1 — направление миграции

Petroleum charge: A — away from a tectonic element, B — below the oil and gas promising objects.

-

1 — direction of migration

отражается высокой обогащенностью его битумои-дами в главной зоне нефтеобразования. По последним данным при глубине погружения 1,9–2 км, т. е. к началу среднекаменноугольного времени, нефтематеринские породы комплекса при уровне катагенеза МК1 достигают условий главной зоны неф-теобразования при палеотемпературе 55–60 °С и термоградиенте 3,1–3,3 °С/100 м. Продолжительность пребывания нефтегазоматеринских отложений в режиме главной фазы нефтеобразования составляет около 50–55 млн лет. За период пребывания отложений в условиях начальной зоны газообразования, главной зоны нефте- и газообразования в Северо-Предуральской газоносной области сгенерировано 1060,5 трлн м3 газа и 762,1 млрд т нефти [3]. Масштабы аккумуляции газа и нефти в породах-коллекторах комплекса в Северо-Предуральской газоносной области, при прогнозируемом объеме коллекторов 9850 км3, составили 1804,4 млрд м3 и 754,4 млн т соответственно.

Для Верхнепечорской впадины масштабы генерации нефти составили 280 млрд т, газа — 415 трлн м3, масштабы аккумуляции нефти — 260 млн т, газа — 690 млрд м3.

Выполненный расчет и изученная стадийность нефтегазообразования для юга Верхнепечорской впадины подтверждают благоприятный характер формирования комплекса месторождений нефти и газа в автохтонно-аллохтонном разрезе [11].

Всего на территории Верхнепечорской впадины было проанализировано 10 нефтегазоперспективных объектов, которые находятся на разных глубинах в пределах 6 структур.

Оценка вероятности заполнения изучаемых ловушек из очага генерации проводилась по разработанному алгоритму.

Алгоритм включает следующие элементы:

-

– анализ данных о нефтегазоносности территории;

-

– изучение тектонодинамических и катагенетиче-ских показателей;

-

– изучение особенностей строения нефтегазоматеринской толщи;

-

– изучение особенностей фильтрационно-емкостных свойств пород на исследуемой территории;

-

– оценка масштабов генерации и аккумуляции;

-

– определение скорости и дальности миграции;

-

– изучение перспективной ловушки;

-

– оценка вероятности ее заполнения.

Данный алгоритм является дополнением к вероятностному подходу оценки геологических рисков (рис. 2).

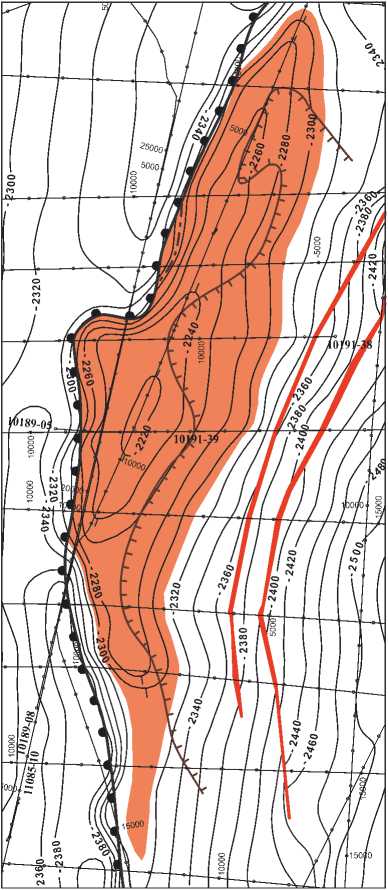

Рис. 3. Изъяюская структура (структурная карта по ОГ IIIfm1 (D3fm1), масштаб 1 : 50 000)

Fig. 3. Izjayusky structure (depth map over IIIfm1 (D3fm1) Horizon, scale 1 : 50 000)

–2360 2

10191-38

1 — линии сейсмических профилей, их номера, пикеты; 2 — изогипсы, м; 3 — тектонические нарушения; 4 — линия замещения коллекторов; 5 — перспективная площадь; 6 — граница глубоководного шельфа

1 — seismic lines, their numbers, stakes; 2 — structural contours, m; 3 — faults; 4 — reservoir limit; 5 — promising area; 6 — boundary of deepwater shelf

Применение алгоритма помогает решить вопрос вероятности заполнения генерированными УВ той или иной ловушки, расположенной в определенном глубинном интервале.

Приведем результаты прогноза скоплений УВ в пластовой сводовой ловушке и покажем вероятность заполнения ловушки нефтью на определенной глубине из очага генерации.

Изъяюская структура

В пределах этой структуры прогнозируется пластовая сводовая залежь нефти елецкого возраста (Фel).

Морфология ожидаемой залежи отображается на структурной карте по отражающему горизонту IIIfm1 (D3fm1), соответствующему отметке кровли репера Г елецкого горизонта нижнего фамена (рис. 3). Площадь прогнозируемой залежи составляет 18,2 км2, высота — 90 м. Для расчетов были использованы параметры всех пород до уровня нефтегазоматеринской толщи по аналогии с Чикшинским месторождением: коэффициент пористости — 0,2, коэффициент проницаемости — 1,2 ∙ 10–12, плотность нефти — 0,817 г/см3, плотность пластовой воды — 0,85 г/см3.

Для определения вероятности заполнения ловушки в интервале глубин 2220–2320 м из очага генерации также рассчитывались математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение, учитывающие весь диапазон показателей фильтрационно-емкостных свойств пород-аналогов Чикшинского месторождения. Для оценки вероятности использована таблица значений интегральной функции Лапласа.

Вероятность попадания миграционного потока в заданный интервал 2320–2220 м составила:

P = (2220 < x <2320) = Ф(2320 - 2 2 2 0 70 ) -Ф(2220 - 22 2 7 0 0 ) = Ф(2,2) - (-Ф(2,2)) = 0,96.

С учетом данных таблицы значений интегральной функции Лапласа Ф(2,2) = 0,48 имеем

V мигр = ( K пр • 9,7 • 10 -4( Р в - Р ув )) • ( K • рн =

= (12 ∙ 10 -12 ∙ 0,00097(0,85 - 0,817)) ∙ sin 22

0,2 ∙ 0,817

= 2 322 312 ∙ 10 -17 м/год,

где V мигр — скорость миграции; K пр — проницаемость природного резервуара; ρв–ρув — разность плотностей воды и УВ в пластовых условиях; α — угол наклона пласта; K п — коэффициент пористости; ρн — плотность нефти.

С учетом скорости миграции вероятность попадания миграционного потока в заданный интервал 2320–2220 м не изменится.

По результатам оценки ресурсов нефти по Изъя-юской структуре объемным методом, ресурсы нефти категории D0 составляют

Q геол = 18,2 · 106 · 2,9 · 0,07 · 0,73 · 0,817 · 0,782 =

1723 тыс. т;

Q извл = 1723 · 0,35 = 603 тыс. т.

Выводы

Разработка новых методов прогнозирования скоплений УВ при проведении геолого-разведочных работ позволит в дальнейшем более обосновано прогнозировать результаты бурения поисковых скважин. Это важно для такого сложнопостроенного региона, как Предуральский краевой прогиб.

Список литературы Прогноз скоплений углеводородов во внутренней зоне Предуральского краевого предгорного прогиба

- Прищепа О.М., Богацкий В.И., Макаревич В.Н., Чумакова О.В., Никонов Н.И., Куранов А.В., Богданов М.М. Новые представления о тектоническом и нефтегазогеологическом районировании Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2011. - Т. 6. - № 4. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf (дата обращения: 01.09.2020).

- Ростовщиков В.Б., МараковаИ.В., КолоколоваИ.А. Перспективы открытия новых месторождений УВ в Тимано-Печорской провинции // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: мат-лы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т. III. -Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2019. - С. 142-149.

- Коротков С.В., Ростовщиков В.Б., Колоколова И.В. Новые направления поисков крупных месторождений УВ в Предуральском краевом прогибе: проблемы и перспективы // Рассохинские чтения: мат-лы междунар. конф. (Ухта, 7-8 февраля 2019 г.). - Ч. 1. - Ухта: УГТУ, 2019. - С. 75-78.

- Хисамов Р.С., Сафаров А.Ф., Калимуллин А.М., Дрягалкина А.А. Вероятностно-статистическая оценка запасов и ресурсов по международной классификации SPE-PRMS // Георесурсы. - 2018. - Т. 20. - № 3 (Ч. 1). - С 158-164. DOI: 10.18599/grs.2018.3.158-164.

- Емельянова Н.М. Пороскун В.И. Вероятностный метод подсчета и классификации запасов нефти и газа (анализ методических подходов) // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2004. - № 7. - С. 4-12.

- Грунис Е.Б., Варламов А.И., Ростовщиков В.Б., Маракова И.А. Состояние, пути наращивания сырьевой базы УВ в Российской Федерации и проблемы геологического моделирования // Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений и транспорта трудноизвлекаемых запасов углеводородов (Ухта, 1-2 ноября 2018 г.): сб. науч. тр. по мат-лам междунар. науч.-практ. конф. - М.: Изд-во «Перо», 2019. - С. 138-144.

- Ростовщиков В.Б., Колоколова И.В. Перспективы и проблемы поисков месторождений нефти и газа в палеозойских карбонатных отложениях Тимано-Печорской провинции // Рассохинские чтения: мат-лы междунар. конф. (Ухта, 4-5 февраля 2016 г.). - Ч. 1. - Ухта: УГТУ, 2016. - С. 82-87.

- Богданов Б.П., Ростовщиков В.Б., Маракова И.А. Уникальные рифовые объекты Хорейверской впадины в связи с нефтегазоносностью // Рассохинские чтения: мат-лы междунар. конф. (Ухта, 4-5 февраля 2016 г.). - Ч. 1. - Ухта: УГТУ, 2016. - С. 98-103.

- Богданов Б.П., Ростовщиков В.Б., НедилюкЛ.П., Маракова И.А., Сенин С.В. Тектонические и геохимические предпосылки нефтегазо-носности гряды Чернышева [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2016. - Т. 11. - № 2. - Режим доступа: http://www.ngtp.rU/rub/4/18_2016.pdf (дата обращения 01.09.2020). DOI: 10.17353/2070-5379/18_2016.

- Теплов Е.Л., Костыгова П.К., Ларионова З.В. Природные резервуары нефтегазоносных комплексов Тимано-Печорской провинции. -СПб.: ООО «Реноме», 2011. - 286 с.

- АнищенкоЛ.А., Вишератина Н.П., ГудельманА.А., Данилов В.Н. Геологическое строение и перспективы газоносности западного склона Полярного и Приполярного Урала (по результатам геологоразведочных работ). - Ухта: ФГУП «ВНИГРИ», 2015. - 264 с.