Прогноз углекислого газа в учебных помещениях и разработка организационно-технических мероприятий по минимизации ущерба здоровью обучаемых

Автор: Беседин Сергей Николаевич

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 2 (67), 2020 года.

Бесплатный доступ

Прогнозируется формирование концентрации углекислого газа в учебных помещениях Волгоградского государственного социально-педагогического университета в зависимости от количества обучаемых, объема помещений и степени их вентилирования. Получены полуэмпирические зависимости прогноза углекислого газа для оценки добавочного риска при обучении для студентов и персонала. Предложены организационно-технические мероприятия по минимизации риска от токсического влияния углекислого газа на здоровье обучаемых.

Углекислый газ (co2), концентрация углекислого газа (cco2 ), прирост концентрации углекислого газа (∆cco2), скорость прироста углекислого газа (vco2), удельная скорость выделения углекислого газа человеком в зависимости от тяжести выполняемой работы (vco2уд.), specific speed of carbon dioxide emission by a person depending on the severity of the work performed (vco2уд.)

Короткий адрес: https://sciup.org/148310489

IDR: 148310489 | УДК: 502

Текст научной статьи Прогноз углекислого газа в учебных помещениях и разработка организационно-технических мероприятий по минимизации ущерба здоровью обучаемых

В настоящее время интерес к обеспечению безопасного пребывания в образовательном пространстве обучаемых и персонала непрерывно растет. Это связано с необходимостью анализа, минимизацией и управлением рисками от негативных факторов, которые формируются в учебных помещениях образовательного пространства. Одним из негативных факторов газовоздушной среды (ГВС) является углекислый газ от жизнедеятельности обучаемых, который накапливается в учебных помещениях и оказывает воздействие на обучаемых, а именно повышает утомляемость и снижает их работоспособность [1, 2], а следовательно негативно влияет на качество обучения студентов. Исходя из сказанного возникает необходимость исследования динамики формирования этого газа в учебных помещениях и разработки рекомендаций по снижению его негативного воздействия на жизнедеятельность обучаемых в образовательном учреждении.

Важность этого исследования подтверждается тревожными данными о масштабных международных исследованиях, которые проведены по инициативе Европейского респираторного общества в школах Франции, Италии, Дании, Швеции и Норвегии. Оно показало, что в учебных заведениях, где концентрация CO2 в классах превышала 1000 ppm, подверженность учащихся заболеваниям респираторных органов повышалась в 2-3,5 раза. Достаточно отметить, что исследователи этой проблемы пришли к заключению, что безопасный уровень CO2 в помещении не должен превышать 1000 ppm (0,1 %). Так, напри- мер, в школах Департамент здравоохранения США рекомендует поддерживать уровень углекислого газа не выше 600 ppm [5].

Задача настоящей работы – исследование динамики формирования углекислого газа в учебных помещениях образовательного учреждения, анализ и разработка рекомендаций по снижению его негативного влияния на безопасность жизнедеятельности обучаемых на примере учебных аудиторий 1-31, 1-29, 405 Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ).

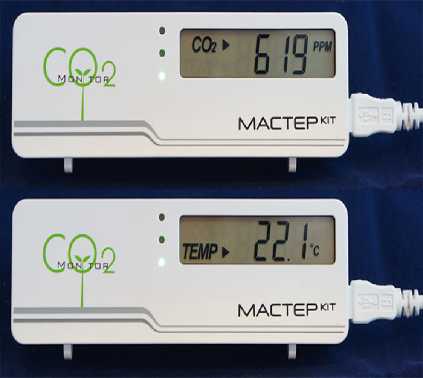

Измерения концентрации углекислого газа и температуры проводились детектором углекислого газа MT 8057S (см. рис. 1) в учебных помещениях: 1-31, 1-29 и 405, окна первых двух аудиторий выходят на автомагистраль по пр. им. В.И. Ленина, которые расположены на первом этаже и аудитории 405, расположенную на четвертом этаже (окна выходят во внутренний дворик здания университета). Измерение концентрации CO 2 и температуры C 0 производилось в пяти точках каждого помещения, равномерно расположенных друг от друга с последующим перемещением прибора в другую измеряемую экспозицию помещения. Количество измерений в каждой экспозиции (точке) составляло 3, всего 15 измерений в каждом помещении. Определение относительной влажности в помещениях осуществлялось по психометрическим таблицам анализа параметров микроклимата с учетом значений температуры сухого и влажного термометров. Измерения проводилось при закрытых окнах с последующим сквозным их вентилированием через 90 мин. занятий. После каждого занятия производилось сквозное вентилирование до снижения концентрации CO 2 до фоновых наружных значений. Фоновые наружные концентрации с учетом движения автотранспортных потоков составляли порядка 375–400 ppt (0,03–0,04%). Значения температуры сухого и влажного термометров составили tс у х=21,2 C 0 и т вл =15 C0, а величина относительной влажности воздуха по психрометру без вентилятора составила ф % =35%.

Рис. 1. Детектор углекислого газа MT 8057S

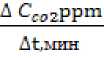

Скорость прироста углекислого газа определили как отношение к среднему приросту концентрации углекислого газа AC CO2 ppm к интервалу времени At, мин. по зависимости:

VCO2

=11,5 ppm/мин. (1);

Удельную скорость прироста с учетом количества обучаемых можно получить по зависимости:

V

CO2уд.

A CJ2 ppm

At мин п чел

=1,05 ppm/мин.*чел. (2);

Значения концентраций углекислого газа и динамика формирования температуры и относительной влажности для исследуемых аудиторий представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Динамика формирования углекислого газа и параметров микроклимата в аудитории 1-31 (объем 215 м3) в течении 90 мин. (11 обучаемых, гр. СКП-СПБ-11)

|

Время, τ, ч., мин. |

CCO2 , PPt |

CCO2 , % |

t, C0 |

Ф % |

CO2 ppt/мин., скорость прироста CO2 |

V CO2уд ppt/мин. чел., удельная скорость прироста CO2 |

|

8.00 |

903 |

0.09 |

20 |

35 |

11,50 |

1,05 |

|

8.20 |

956 |

0.095 |

20 |

|||

|

8.40 |

1210 |

0.12 |

21.3 |

|||

|

9.00 |

1445 |

0.144 |

21.8 |

|||

|

9.20 |

1640 |

0.164 |

22.1 |

|||

|

9.00 |

1735 |

0.173 |

21.2 |

Примечание. C CO2 , ppm - концентрация углекислого газа в ppm и % объемных; t, С 0 и ф % - осредненная температура и относительная влажность газовоздушной среды; V CO2 - ppm/мин., скорость прироста концентрации углекислого газа; VCO2уц ppm/мин. чел., удельная скорость выделения углекислого газа человеком с учетом тяжести выполняемой работы. Концентрация углекислого газа равная 803 ppm на 8.00 объясняется неполным вентилированием помещения после последнего занятия предыдущего дня.

По результатам анализа измерений в учебной аудитории 1-31 получены эмпирические зависимости скорости роста углекислого газа при 11 обучающихся.

VC0 2 = А + Вт (3);

где А и В - эмпирические коэффициенты. Для табл. 1: А=903; В=9,5; Для табл. 2 значения коэффициентов составили А=1220 и В=8,5. Проверка на сходимость результатов по эмпирическим зависимостям дал хорошие результаты.

Полученные эмпирические зависимости позволяют осуществлять прогнозирование формирования концентрации углекислого газа в учебных помещениях во времени и тем самым проводить профилактические мероприятия в виде вентилирования до наступления критических значений концентрации углекислого газа, что в конечном итоге снизит утомляемость обучаемых и повысит усвоение учебного материала, а следовательно и эффективность обучения.

Таблица 2

Динамика формирования углекислого газа и параметров микроклимата в аудитории 405 (объемом 400м3) в течении 90 мин. (68 обучаемых, группы лекционного потока факультета социально-коррекционной педагогики)

|

Время, τ, ч., мин. |

CCO2 , PPt |

CCO2 , % |

t, C0 |

Ф % |

CO2 ppt/мин., скорость прироста CO 2 |

V CO2уд ppt/мин. чел., удельная скорость прироста CO2 |

|

13.20 |

1860 |

0.18 |

24.4 |

35 |

12,66 |

0,19 |

|

13.40 |

2370 |

0.23 |

26.5 |

|||

|

14.00 |

2680 |

0.27 |

26.9 |

|||

|

12.30 |

2860 |

0.28 |

26.9 |

|||

|

14.20 |

2990 |

0.29 |

27.0 |

|||

|

14.40 |

3000 |

0.30 |

28.0 |

Анализ динамики формирования концентрации углекислого газа в аудитории 405 на момент начала занятия в 13.10 показывает на завышенный порог по концентрации углекислого газа, равный CCO2, ppm=1860, что приводит к потере работоспособности и указывает на недостаточное вентилирование помещения после предыдущих трех занятий и представляется некомфортным уровнем негативности более 1200 ррт (см. табл. 3) [4, 5].

Таблица 3

Нормирование углекислого газа в учебном помещении

|

Вид уровня негативности |

Концентрация углекислого газа, ррт |

Концентрация углекислого газа, % об. |

|

Комфортный уровень |

400–700 |

0,04–0,07 |

|

Не комфортный уровень |

800–1200 |

0,08–0,12 |

|

Потеря работоспособности |

более 1200 |

более 0,12 |

|

Недопустимый уровень |

более 2500 |

более 0,25 |

В дальнейшем наблюдается интенсивный рост концентрации углекислого газа CCO2 , ppm значения которого через 40 мин. занятия достигают недопустимого уровня равного 2680 ррm (более 2500 ррm), который приводит к потере работоспособности обучаемых.

В процессе обучения студенты выполняют работу легкого класса, в течении которой один человек выделяет в среднем 22,6 л/ч. углекислого газа. Значения фоновой концентрации в чистом воздухе колеблется от 300 до 400 ррт (0,03–0,04%) углекислого газа. Зная количество обучаемых в учебном помещении, длительность обучения, например, два академического часа составляет 90 мин. или 1.5 ч. и объем помещения в метрах кубических или литрах (1 м3=103 л воздуха) можно определить количество углекислого газа, выделяемого обучаемыми в аудитории по зависимости:

CCO2 =VCO2 УД.*n*1,5 (4);

где CCO2 – концентрация углекислого газа, ppm;

VCO2 УД.=22,6 л/ч. – удельная скорость выделения углекислого газа одним человеком при выполнении легкой работы; n – количество обучаемых; 1,5 ч. занятий (90 мин.).

В связи с тем, что фоновые значения концентраций углекислого газа в учебных помещениях могут принимать различные значения и отличаться от его содержания в чистом воздухе. Это связано с недостаточной вентиляцией помещений после окончания занятия. В силу названной причины концентрация СО2 может принимать значения больше фоновых концентраций, которые формируются в чистом воздухе 300–400 ррm.

Таким образом, прогноз концентрации СО2 углекислого газа в помещении с учетом количества обучаемых и объема учебных помещений можно осуществлять по зависимости:

CCO2 = А +

(Ссо2 уд.*п*1,5)*100%

у*к

[%] (5);

где А – фоновое значение концентрации углекислого газа в учебном помещении на момент начала занятий, % об.; К=0,2 – коэффициент, учитывающий неравномерность перемешивания газовоздушной среды за счет естественной циркуляции. Для помещений 1-31 и 1-29 коэффициенты К=0,2 и К=0,25, соответственно, а для помещения 405 – К=0,5; V – объем учебного помещения, л.

Сравнительные значения измеренных и расчетных концентраций углекислого газа представлены в табл. 4 (см. на с. 7).

Таблица 4

Измеренные и расчетные значения концентраций углекислого газа в учебных аудиториях ВГСПУ по истечению 90 мин. занятий

|

Аудитория, Объем, м3 |

Номер пары |

Количество обучаемых, n |

Фон, С CO2 ррт/% об. |

Эксперимент, C CO2 , ррт/% об. |

Расчет, CCO2, % об. |

Величина ошибки, ррт/% |

|

1-31; 215 |

1 |

11 |

903/0,09 |

1735/0,173 |

1688/0,168 |

-47/2,7 |

|

1-29; 250 |

3 |

12 |

1030/0,1 |

1600/0,16 |

1680/0,168 |

+80/5,0 |

|

405; 400 |

4 |

68 |

1680/0,16 |

3000/0,16 |

3012/0,30 |

+12/0,4 |

Выводы и предложения:

-

1. Сравнение результатов прогноза концентрации C CO2 показал на высокую сходимость экспериментальных и расчетных значений концентрации углекислого газа по полуэмпирической модели (3), полученных в результате экспериментальных и расчетных значений. Погрешность варьирует от 0,4 до 5,0%, что говорит о достаточно высоком уровне достоверности.

-

2. Эмпирические зависимости прогноза формирования углекислого газа в помещениях 1-31, 1-29 и 405 позволяют достоверно отслеживают динамику его накопления с учетом существующего фона (5).

-

3. При прогнозе динамики роста концентрации углекислого газа в учебном помещении необходимо учитывать фоновые значения на момент начала занятия. Которые зачастую выше концентраций углекислого газа в чистом воздухе, что говорит о недостаточном вентилировании помещений перед началом занятия (содержания углекислого газа в атмосферном воздухе составляет не более 300–400 ррт).

-

4. В процессе исследований содержания углекислого газа во всех помещениях на момент окончания занятия достигают значений выше 1200 ррт, что соответствует шкале негативности, связанной с потерей работоспособности.

-

5. В помещениях, в которых проводятся занятия с большими лекционными потоками, концентрации углекислого газа могут достигать критических значений более 2500 ррт, что по шкале негативности соответствуют недопустимому уровню.

-

6. Наиболее активно происходят изменения параметров микроклимата и концентрации углекислого газа в учебных помещениях с лекционными потоками в небольших по объему помещений до 200 м3 с количеством обучаемых 25-30 чел. Рост концентрации углекислого газа при этом сопровождается изменением параметров микроклимата в учебном помещении: происходит увеличение темпе -ратуры до 27 С0 и изменением относительной влажности до значений 30–40%.

-

7. Десятиминутного перерыва недостаточно для полного вентилирования учебных помещений через окна и достижения минимальной концентрации углекислого газа равного атмосферному (300–400 ррт.).

Предложения и организационно-технических мероприятий:

-

1. Для приведения газовоздушной среды по параметрам микроклимата и содержанию углекислого газа требованиям санитарных норм и правил целесообразно учебные помещения оборудовать системами измерения температуры и относительной влажности (датчиками углекислого газа), а также системами принудительной вентиляции.

-

2. Службе охраны труда высшего учебного заведения необходимо осуществлять мониторинг газовоздушной среды учебных помещений на предмет содержания концентрации углекислого газа и обеспечения эффективного их вентилирования системами принудительной вентиляции. Особое вни-

- мание необходимо обращать на лекционные аудитории с большим количеством обучаемых, в которых на момент начала первого занятия целесообразно поддерживать концентрацию углекислого газа, равного атмосферному.

-

3. Системы принудительной вентиляции целесообразно оборудовать устройствами автоматического пуска при достижении концентрации углекислого газа в учебном помещении более 1200 ррт (0,12%).

-

4. Пластиковые евроокна необходимо оборудовать специальными клапанами для приточной вентиляции (приточные бризеры) учебных помещений и снижения концентрации углекислого газа.

Список литературы Прогноз углекислого газа в учебных помещениях и разработка организационно-технических мероприятий по минимизации ущерба здоровью обучаемых

- Быховская М.С., Гинзбург С.Л., Хализова О.Д. Методы определения вредных веществ в воздухе. М.: ЭНАС, 2003.

- Гурина И.В. Безопасный уровень углекислого газа требует ревизии // Экологический вестник России. 2008. № 10. С. 18.

- Нормы содержания углекислого газа в помещении. [Электронный ресурс]. URL: https://4handsmaster.com/normy-soderzhaniya-uglekislogo-gaza-v-pomeschenii/ (дата обращения: 12.02.2020).

- Углекислый газ в помещении. [Электронный ресурс]. URL: http://www.beloveshkin.com/2015/04/uglekislyj-gaz-v-pomeshhenii.html (дата обращения: 20.01.2020).

- Школьный экологический мониторинг: учебно-методич. пособие. М.: АГАР, 2000.