Прогноз зон раздельного нефтегазонакопления в отложениях куонамской и иниканской свит нижнего - среднего кембрия Восточной Сибири

Автор: Горлов Д.А., Левшунова С.П.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования является куонамская битуминозная кремнисто-карбонатная сланцевая свита, расположенная в северной и восточной частях Сибирской платформы, и ее аналоги ранне-среднекембрийского возраста. Куонамская свита объединяет отложения иниканской, шумнинской и других возрастных аналогов свит, распространенные в северном и восточном районах Сибирской платформы. В статье рассмотрена геохимическая характеристика органического вещества из обширной коллекции образцов пород кремнисто-карбонатных отложений куонамской свиты в районах Анабарской и Алданской антеклиз и Вилюйской гемисинеклизы для оптимизации поисков нефти. На основании геохимических исследований и обобщения имеющегося фактического материала не только подтверждены высокие нефтегазоматеринские свойства отложений куонамской и иниканской свиты нижнего - среднего кембрия Восточной Сибири, но и впервые прогнозируется местоположение зон накопления углеводородных газов и нефтей в области распространения изучаемых свит. Установлено, что степень катагенетической преобразованности органического вещества увеличивается до главной зоны нефтеобразования как в сторону Вилюйской гемисинеклизы, так и к восточной части Алданской антеклизы, к границе с зоной мезозойской складчатости, благодаря поднимающимся по зонам разломов тепломассоносителям

Куонамская свита, зоны нефтегазонакопления, геохимические исследования, восточная сибирь, кремнисто-карбонатные сланцевые отложения

Короткий адрес: https://sciup.org/14128859

IDR: 14128859 | УДК: 553.983 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-2-67-77

Текст научной статьи Прогноз зон раздельного нефтегазонакопления в отложениях куонамской и иниканской свит нижнего - среднего кембрия Восточной Сибири

В северной и восточной частях Сибирской платформы достаточно широко распространены кремнисто-карбонатные сланцевые отложения куо-намской свиты ранне-среднекембрийского возраста. По содержанию ОВ эта свита сравнима с такими нефтепроизводящими толщами, как породы дома-никового горизонта Волго-Уральской и Тимано-Пе-чорской нефтегазоносных провинций. На склонах Мунского, Оленекского и Алданского сводов в них распространены скопления битумов, однако месторождения нефти пока не открыты. Территория исследований ограничена областями распространения куонамской свиты и ее аналога — иниканской свиты [1].

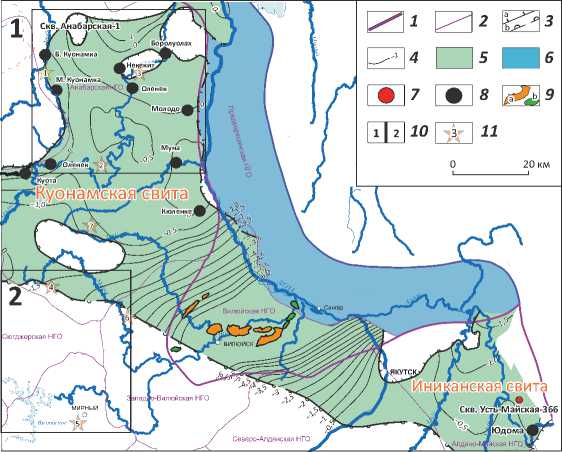

Для поиска подходов к решению данной проблемы был проведен сравнительный анализ геохимической характеристики ОВ рассматриваемых отложений в разных по геологическому строению и степени тектонической активности районах: в центральной части Анабарской антеклизы и восточной части Алданской антеклизы. Оба района относятся к Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции и находятся на территориях Анабарской и Алдано-Майской нефтегазоносных областей. Объектом изучения послужили образцы из обнажений по рекам Большая и Малая Куонамка и Муна (Анабарская антеклиза) и по р. Юдома (Алданская антеклиза), дополненные изучением образцов разреза указанных отложений в скв. Усть-Майская-366 (рис. 1). Образцы исследовались методом пиролиза (Rock-Eval), позволяющим определить не только количество ОВ (ТОС) и степень его катагенетической преобразованности, но и качество самой нефтематеринской породы [2, 3].

Геохимическая характеристика

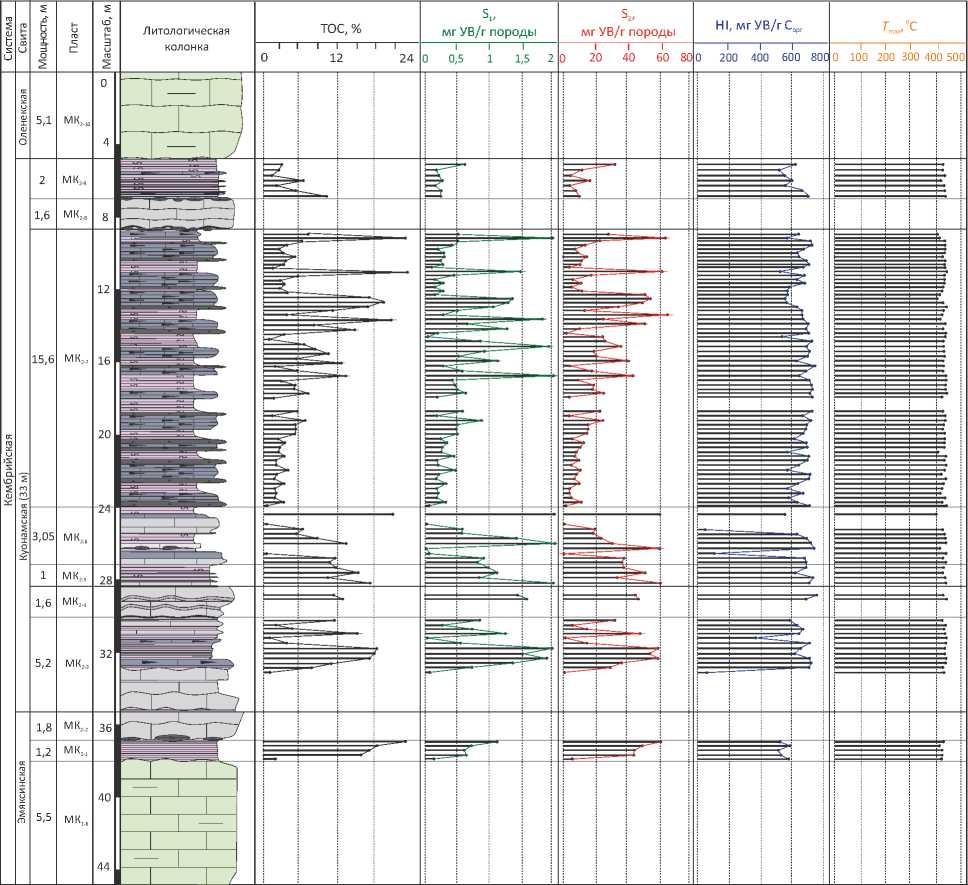

В пределах Анабарской антеклизы методом пиролиза проанализирована обширная коллекция, состоящая из 196 образцов (70 образцов отобрано из обнажений р. Большая Куонамка, 100 — р. Малая Куонамка и 26 — р. Муна). Отбор образцов в изучаемой свите для геохимических исследований проводился повсеместно, из всех литологических разностей. Содержание ОВ в породах из обнажений р. Большая Куонамка колеблется в значительны пределах: от 0,03 до 14,75 % (рис. 2). При этом минимальные концентрации отмечены в известняках (0,03–0,04 %), максимальные — в высокоуглеродистых кремнисто-карбонатных (7,39–14,75 %) и черных глинисто-кремнисто-карбонатных породах (до 7,32 %). В прослоях кремнистых известняков оно также очень высокое — 5,88 %.

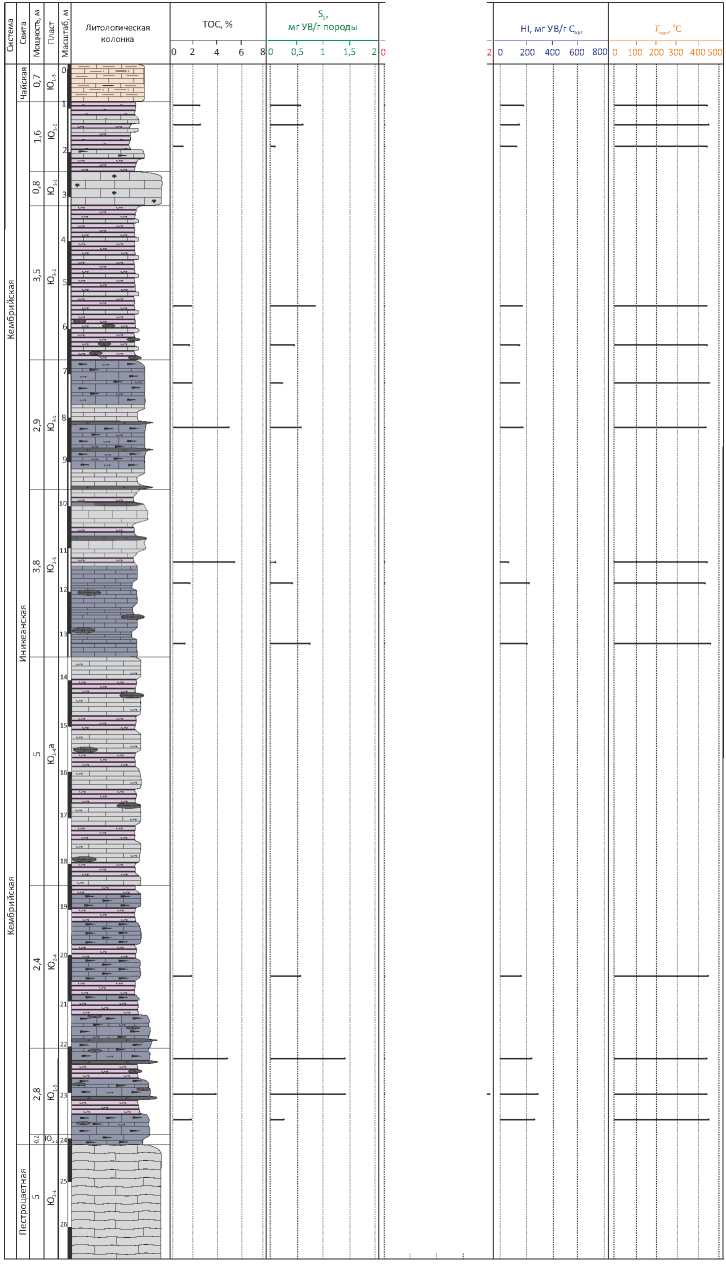

Породы обнажений р. Малая Куонамка еще богаче ОВ: высокоуглеродистые кремнисто-карбо-натные породы содержат до 18,33–23,19 %, черные глинисто-кремнисто-карбонатные породы — до 22,42 %, в кремнистых известняках также выявлены макроконцентрации ОВ — 2,77–3,21 % (рис. 3). Чистых разностей известняков в разрезах не об- наружено. Максимальная температура (пиролиз) колеблется от 405 до 438 °С, причем как предельно низкие, так и предельно высокие значения установлены в черных глинисто-кремнисто-карбонатных породах. Рассчитанное среднее значение Тmax (пиролиз) для 100 образцов пород района р. Малая Куо-намка составляет 413,8 °С. В отличие от этого района территория, прилегающая к р. Большая Куонамка, характеризуется более контрастными колебаниями значений Тmax (пиролиз) — от 408 до 490 °С, при этом практически все известняки обладают высокими значениями Тmax (482–490 °С), что может свидетельствовать о наличии переотложенного ОВ. Если исключить эти значения, то среднее значение Тmax для зоны р. Большая Куонамка составляет 425,1 °С. Из представленных данных можно сделать два вывода:

-

1) ОВ в пределах Анабарской антеклизы находится на стадии катагенетической преобразованности ПК 3 –МК 1 ;

-

2) разрезы скважин в районе рек Малая и Большая Куонамка принадлежат разным фациальным зонам.

Значения водородного индекса НI в глини-сто-кремнисто-карбонатных разностях обнажений р. Малая Куонамка колеблются от 88 до 750 мг УВ/г ТОС при медианных значениях 690– 700 мг УВ/г ТОС, что характеризует их как превосходные нефтематеринские породы. В породах из обнажений р. Большая Куонамка превалируют значения НI до 575–638 мг УВ/г ТОС, что также характеризует их как богатые и превосходные нефтематеринские породы (за исключением известняков с переотложенным ОВ, где их содержание составляет всего лишь 17–25 мг УВ/г ТОС).

В пределах Анабарского щита изучались также образцы из обнажений р. Муна. От предыдущих разрезов эта зона отличается наибольшей приближенностью к области развития депрессионных фаций и наличием в разрезе большого количества пластов битуминозных известняков и сапропелитовых аргиллитов (высокоуглеродистые кремнисто-карбо-натные породы). Это обусловило максимальное обогащение пород ОВ: битуминозных известняков — до 4,15 %, сапропелитовых аргиллитов — до 16,81–19,12 %. В редких прослоях чистых разностей известняков оно резко снижается до 0,03 %. Разброс значений Т max (пиролиз) здесь значительно меньше, чем в других разрезах Анабарской антеклизы (416–436 °С, среднее значение — 430,8 °С). Значения Т max = 436 °С свидетельствуют, что ОВ временами достигало главной зоны нефтеобразования. Пределы колебаний HI (302–602 мг УВ/г ТОС) указывают на наличие в этой зоне нефтематеринских пород от средних, приближающихся к хорошим, до богатых и превосходных [2].

В юго-восточной части Алданской антекли-зы, в обнажениях бассейна р. Юдома, выявлена несколько другая характеристика ОВ, развитого в депрессионных фациях (рис. 4). Глинисто-кар-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 1. Схематическая карта района исследования

Fig. 1. Schematic map of the study area

Границы ( 1 – 3 ): 1 — Лено-Тунгусской НГП, 2 — НГО, 3 — района исследования, зоны распространения куонамской и иниканской свит (a — достоверные, b — предполагаемые); 4 — прогнозные изогипсы кровли отложений куонамской свиты и ее аналогов, км; 5 — область распространения пород куо-намской свиты и ее возрастных и фациальных аналогов; 6 — предполагаемая область распространения островной суши; 7 — скважины, вскрывшие отложения куонамской свиты; 8 — естественные обнажения; 9 — газоконденсатные (a) и газовые (b) месторождения; 10 — границы кимберлитовых районов: 1 — Оленекского, 2 — Вилюйского; 11 — группы кимберлитовых полей

Boundaries ( 1 – 3 ): 1 — Leno-Tungussky Petroleum Province, 2 — Petroleum Area, 3 — study area, zones of Kuonamsky and Inikansky formation occurrence (a — proven, b — supposed); 4 — predicted structural contours of Kuonamsky Top and its analogues, km; 5 — area of Kuonamsky Fm deposits and its age and facies analogues; 6 — supposed area of island ground occurrence; 7 — wells that encountered Kuonamsky deposits; 8 — natural exposure; 9 — gas condensate (a) and gas (b) fields; 10 — boundaries of kimberlite regions: 1 — Oleneksky, 2 — Vilyuisky; 11 — groups of kimberlite fields

Рис. 2. Геолого-геохимическая характеристика отложений куонамской свиты бассейна р. Большая Куонамка Fig. 2. Geological and geochemical properties of Kuonamsky Fm deposits in the Bolshaya Kuonamka River basin

Усл. обозначения к рис. 2

-

Legend for Fig. 2

1 — известняки микрозернистые глинистые мелкоплитчатые; 2 — глинисто-карбонатно-кремнистые породы, обогащенные ОВ; 3 — известняки тонкоплитчатые, обогащенные ОВ; 4 — известняки тонкоплитчатые кремнистые, обогащенные ОВ; 5 — известняки микрозернистые мелкоплитчатые; 6 — линзовидные стяжения известково-кремнистого материала

-

1 — micrograined fine-platy argillaceous limestone; 2 — OM-rich argillaceous-carbonate-siliceous rocks; 3 — OM-rich thin-platy limestone; 4 — OM-rich thin-platy siliceous limestone; 5 — micrograined fine-platy limestone; 6 — lenticular nodules of calcareous-siliceous material

Рис. 3. Геолого-геохимическая характеристика отложений куонамской свиты бассейна р. Малая Куонамка Fig. 3. Geological and geochemical properties of Kuonamsky Fm deposits in the Malaya Kuonamka River basin

Усл. обозначения см. на рис. 2

For Legend see Fig. 2

бонатные образования обогащены ОВ (до 10,26 % при преобладающих содержаниях 2–4 %). Отбор образцов иниканской свиты в естественных обнажениях р. Юдома был затруднен из-за слабой доступности изучаемой толщи, тем не менее изучить геохимическую характеристику ОВ в данном

районе оказалось возможным. Был осуществлен люминесцентно-битуминологический анализ, показавший как высокие концентрации хлороформенных битумоидов (до 0,16–0,32 %), так и очень высокую степень битуминизации ОВ (βАхл от 6,88 до 32,31 % при преобладающих значениях около 20 %).

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 4. Геолого-геохимическая характеристика отложений куонамской свиты бассейна р. Юдома Fig. 4. Geological and geochemical properties of Kuonamsky Fm deposits in the Yudoma River basin

|

S 2 , мг УВ/г породы |

|||

|

0 3 6 9 12 |

|||

|

— |

|||

-

1 — известняки микрозернистые алевритисто-глинистые.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

-

1 — micrograined silty-argillaceous limestone.

For other Legend items see Fig. 2

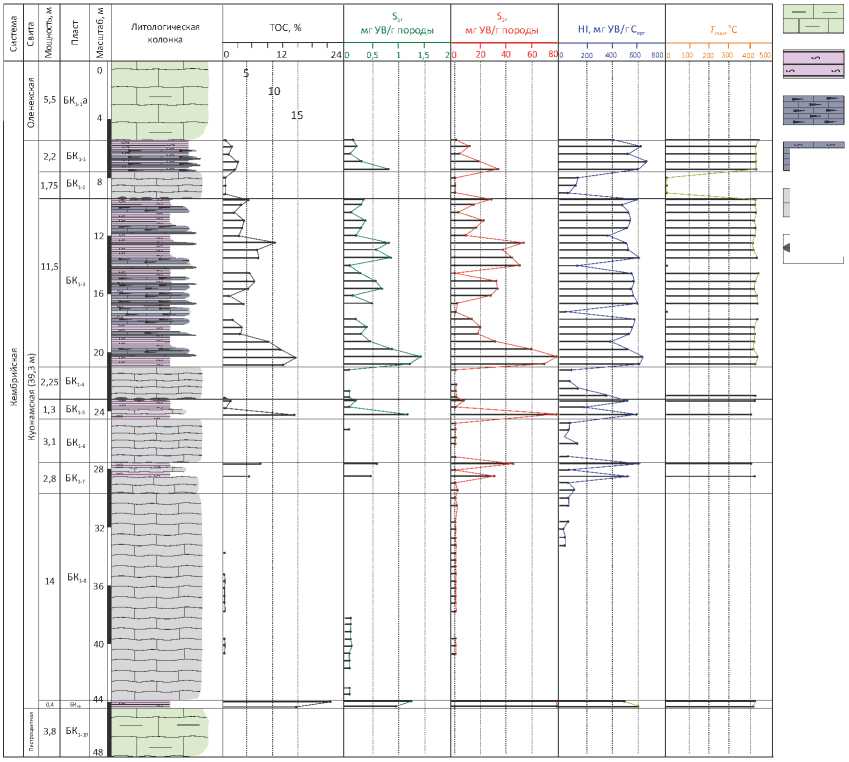

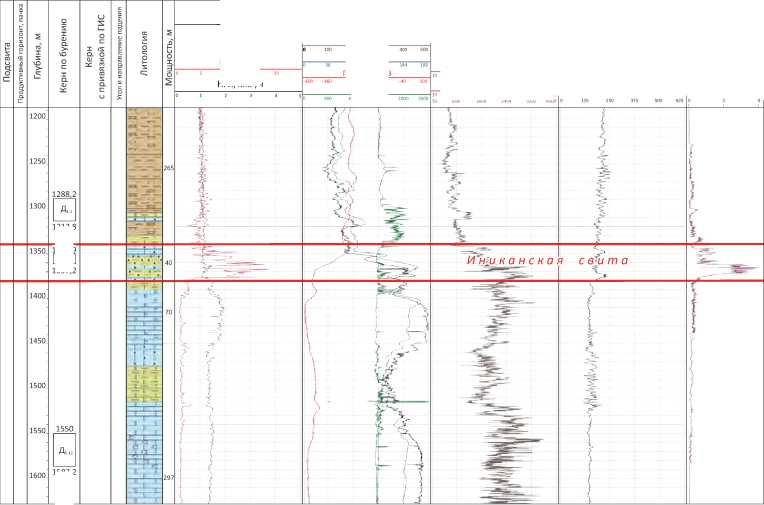

Рис. 5. Геолого-геофизический разрез параметрической скв. Усть-Майская-366

(по фондовым материалам ФГУП СНИИГГиМС, ответственный исполнитель Шиганова О.В., 2014)

Fig. 5. Geological and geophysical section of 366 Ust-Maiskaya stratigraphic well (on the basis of archive data of FSUE SNIIGGiMS;

coordinator — Shiganova O.V., 2014)

|

1 |

1 |

| |

|

|

I |

1 |

||

|

2 |

5 |

Геофизическая характеристика

Стандартный каротаж

Акустический каротаж

Боковой каротаж

Сумма газов, %

ДТ, мкс/м

000 1500

БKM, Ом . м

48 86 124 162 200

БK, Ом . м

0 48 86 124 162 200

0 808 1606 2404 3202 4000

ГК, мкР/ч

10 15

НГК, мкР/ч

1313,8

1357,2

1587,2

Г 3, Ом . м 200300

П , Ом . м

ПС, ПСЕК, мВ –320–180

ДС, мм

Описание пород

1350,9

Иниканская свита.

По первичному описанию представлена кремнисто-глинисто-алевритисто-доломитовой породой с редкими маломощными пропластками известняков. По ГТИ содержание нерастворимого остатка меняется от 62 до 100 %, преобладает 82–95 %.

Разрез интенсивно битуминозен, кремнистая порода от темнокоричневого до черного цвета.

По ЛБА 4–5 ОЖ МСБ. Пиролитические исследования (образцы К245 (1352,9 м) и К268 (1357,26 м)) показали соотношение пиков

S/S как 1:18 и 1:15 соответственно, что характерно для доманикоидных пород, обладающих высоким нефтематеринским потенциалом

€3 10

1550 1 Д 5 5 5 -1 0 2

1587,2

Литология ( 1 – 7 ): 1 — аргиллиты, 2 — аргиллиты известковые, 3 — доломиты, известняки глинистые, 4 — известняки, 5 — доломиты, 6 — известняки доломитистые, 7 — известково-доломитовая порода; дополнительные признаки пород по керну ( 8 – 11 ): 8 — битуминозность, 9 — кремнистость, 10 — кавернозность, 11 — интервал долбления по бурению, номера долбления (вверху — начало, м, внизу — конец, м)

Lithology ( 1 – 7 ): 1 — claystone, 2 — calcareous claystone, 3 — dolomite, argillaceous limestone, 4 — limestone, 5 — dolomite, 6 — dolomitic limestone, 7 — calcareous dolomitic rock; additional properties of rocks from core ( 8 – 11 ): 8 — bituminosity, 9 — silica content, 10 — cavern porosity, 11 — bit run interval, run number (above — beginning, m, below — end, m)

Значения Т max колеблются от 432 до 465 °С (среднее значение — 444,6 °С), указывая на пребывание ОВ в разных частях главной зоны нефтеобразования. Значения HI варьируют от 124 до 493 мг УВ/г ТОС (при медианных значениях 230 мг УВ/г ТОС), что свидетельствует о наличии в разрезе средних, богатых и очень богатых нефтематеринских пород.

В разрезе единственной проанализированной скв. Усть-Майская-366 (глубиной 1350,95–1357,2 м) (рис. 5), сложенном глинисто-кремнисто-известковыми образованиями в депрессионных фациях иниканской свиты, содержания ОВ также очень высокие: в верхней пачке глинисто-кремнисто-кар-бонатных пород — от 0,92 до 5,18 % (среднее значение — 2,76 %), в средней пачке углеродистых кремнисто-карбонатных пород — от 1,45 до 11,18 % (среднее значение — 5,05 %), в нижней пачке глинисто-известковистых образований — от 1,7 до 8,68 % (среднее значение — 2,81 %). Единственный пропласток известняка обеднен ОВ до 0,01 %. Значения Тmax (пиролиз) не подвержены резким колебаниям и укладываются в пределы 434–446 °С (среднее значение — 438,9 °С), что свидетельствует о пребывании ОВ в различных частях главной зоны нефтеобразования. Очень богатыми и превосходными являются глинисто-кремнисто-карбонатные породы верхней пачки (HI = 354–641 мг УВ/г ТОС при среднем значении 529 мг УВ/г ТОС). Аналогично характеризуются и кремнисто-карбонат-ные породы: HI = 400–565 мг УВ/г ТОС. Нижняя пачка глинисто-известковистых образований является тоже богатой нефтематеринской толщей (HI = 386–561 мг УВ/г ТОС при среднем значении 421 мг УВ/г ТОС).

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Как установлено [3–5], исходное ОВ во время накопления кембрийских углеродистых осадков было планктоно-бактериально-водорослевое, его преобразование происходило в восстановительной и резковосстановительной обстановке в стадию седиментогенеза и раннего диагенеза. Согласно приведенным данным пиролиза проанализированной коллекции образцов, нефтематеринские свойства пород куонамской и ини-канской свит улучшаются по мере приближения к Вилюйской гемисинеклизе, выполненной глинисто-кремнисто-известковистыми образованиями в депрессионных фациях.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

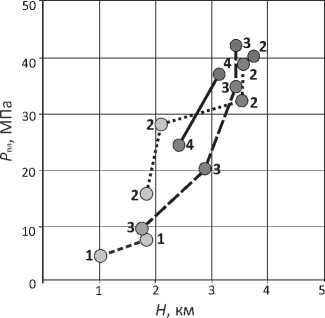

Рис. 6. График зависимости текущих пластовых давлений ( Рпл ) от глубины залегания ( Н ) продуктивных комплексов в залежах УВ Вилюйской гемисинеклизы

Fig. 6. Current formation pressure ( Рпл ) as a function of depth ( Н ) of play occurrence in HC accumulations of Vilyuisky hemisyneclise

1 1 2 3

4 5

1 — месторождения (1 — Усть-Вилюйское, 2 — Бада-ранское, 3 — Соболох-Неджелинское, 4 — Мастахское), возраст продуктивных комплексов ( 2 – 5 ): 2 — J3, 3 — T1, 4 — J1, 5 — PZ

1 — fields (1 — Ust-Vilyuisky, 2 — Badaransky, 3 — Sobolokh-Nedzhelinsky, 4 — Mastakhsky), age of plays ( 2 – 5 ): 2 — J3, 3 — T 1 , 4 — J 1 , 5 — PZ

Прогноз местоположения зон накопления УВ-газов и нефтей в области распространения изучаемых свит

Степень катагенетической преобразованности ОВ в пределах территории распространения отложений куонамской свиты и ее аналогов была различной. Максимально высокой она оказалась на востоке, на границе с мезозойской зоной складчатости и, возможно, с Сеттедабанским авлакогеном. Столкновение Сибирской платформы с Верхоянской геосинклиналью привело к дроблению платформы и образованию системы крупных разрывных нарушений [6]. Это обусловило возможность долговременной миграции глубинных тепломассо-носителей. В области прохождения глубинного разлома (в устье р. Вилюй, пересекающей центральную часть Вилюйской гемисинеклизы) установлены максимальные для изученной территории значения теплового потока — 50–70 мВт/м2 [6]. В южном направлении они снижаются до 30–50 мВт/м2, а в западно-юго-западном (Мирный) — до 10–30 мВт/м2. Современное залегание отложений куонамской свиты на больших глубинах (8–9 км) в центре Ви-люйской гемисинеклизы априори предполагает высокую степень катагенеза заключенного в ней ОВ — апокатагенез с соответствующей генерацией газообразных УВ. Нефть (первичная), первоначально генерированная в депрессионных фациях куонамской свиты в зоне «нефтяного окна», вытеснялась газами к ее бортам по мере погружения Ви-люйской гемисинеклизы.

Как было указано, разрез куонамской свиты практически повсеместно насыщен твердыми и полувязкими битумами. Запах нефти отмечался в аргиллитах скв. Эйикская-3430 (1348–1356 м). В скв. Кенкеменская-1 в пестроцветной свите нижнего – среднего кембрия содержание битумоида Ахл увеличивается до 6 %. Практически — это мик-ронефтепроявление. Как микронефтепроявление можно также интерпретировать результаты анализа пропитанного нефтью известняка скв. Хоточу-7 (глубина 392–404 м) с содержанием Сорг = 2,52 % и битумоида Ахл = 2,09 % [10]. Расчетные значения βАхл составляют 78,9 % — такие высокие абсолютные концентрации битумоида Ахл позволяют расценивать это также как микронефтепроявление. В скв. Сохсолохская-706 в венд-нижнекембрийских и верхнекембрийских отложениях установлено проявление УВ-газа (СН4 = 88 %) с очень высокой концентрацией гелия (0,57 %).

Месторождения УВ в пределах исследованного района обнаружены лишь в Вилюйской гемисинеклизе (см. рис. 1). Здесь, в существенно терригенном комплексе отложений в возрастном диапазоне от позднепалеозойских до раннемеловых, обнаружены газовые и газоконденсатные месторождения. При этом большая часть газоконденсатных месторождений (Средневилюйское, Толонское, Ма-стахское, Соболох-Неджелинское) тяготеет к центральной, наиболее прогнутой части Вилюйской гемисинеклизы и лишь два (Андылахское и Сред-нетюнгское) расположены несколько северо-западнее. Состав свободных газов углеводородный, с незначительной примесью неуглеводородных компонентов (0, n–n %), причем концентрация последних повышается с глубиной, к нижней части разреза. Был проведен анализ распределения текущих пластовых давлений в указанных месторождениях, при этом для сравнения было также рассмотрено их аналогичное распределение в Усть-Вилюйском газовом месторождении, находящемся в Предверх-ноянском прогибе, вне зоны развития куонамских отложений (рис. 6).

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. Во-первых, верхнепалеозойские отложения в залежах центральной части Вилюй-ской гемисинеклизы (Соболох-Неджелинское, Ма-стахское газоконденсатные месторождения) на глубинах 3150–3400 м характеризуются развитием аномально высоких пластовых давлений ( К ан = 1,3). Во-вторых, в нижнетриасовых отложениях сохраняется указанная тенденция, особенно в опущенных крыльях. В-третьих, Усть-Вилюйское месторождение, находящееся в Предверхоянском прогибе вне зоны влияния отложений куонамской свиты, характеризуется низкими текущими пластовыми давлениями, «не дотягивающими» даже до гидростатических: в верхнеюрских отложениях в интервале

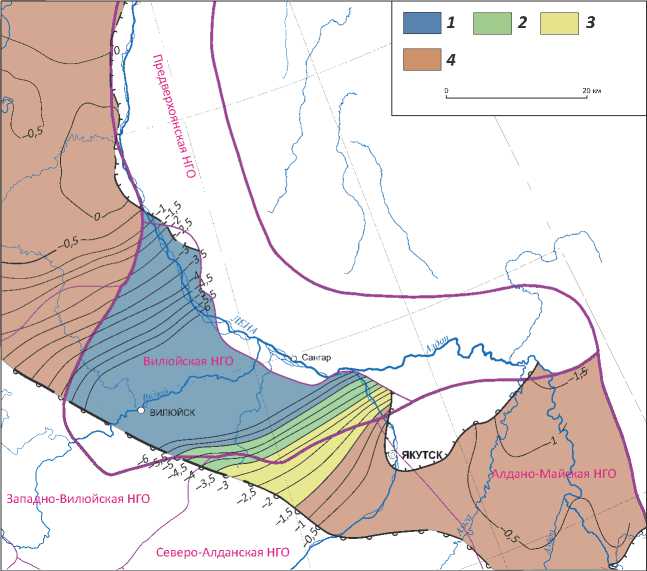

Рис. 7. Схематическая карта прогноза фазового состояния УВ в отложениях куонамской свиты Восточной Сибири (использована топооснова ГУГК издания 1992 г. масштаба 1 : 1 000 000)

Fig. 7. Schematic map of HC phase behaviour forecast in Kuonamsky Fm deposits of Eastern Siberia

(on the topographic base by State Department of Geodesy and Cartography, 1992, 1 : 1 000 000)

1 — УВ-газы; 2 — УВ-газы и газоконденсаты; 3 — газоконденсаты и нефти; 4 — твердые и полувязкие битумы. Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — HC gases; 2 — HC gases and gas condensates; 3 — gas condensates and oils; 4 — solid and semi-solid bitumen. For other Legend items see Fig. 1

глубин 700–1150 м текущее значение Р пл составляет всего лишь 4,5 МПа, а в нижнеюрских на глубине 1600–1800 м — 9,5–10 МПа. В тех же нижнеюрских отложениях в Соболох-Неджелинском месторождении, примерно на той же глубине (1900 м), оно поднимается до 15,2 МПа, а несколько глубже, на 2100 м, — уже до 27,1 МПа. Приведенные факты свидетельствуют о значительном влиянии потока глубинных УВ-газов на формирование газовых и газоконденсатных месторождений Вилюйской гемисинеклизы. Их источником могли служить и богатые сапропелевым ОВ отложения куонамской свиты, находящиеся в главной зоне газообразования.

В изученной части Алданской антеклизы, в непосредственной близости от скв. Усть-Майская-366, находится Алгаминское месторождение циркония с высоким содержанием урана. Поздневенд-ран-некембрийская эпоха уранового седиментогенеза (575 млн лет) связана с байкальской эпохой перестройки земной коры [7]. Очень высокие значения гамма-активности пород куонамской свиты (свыше 30 мкР/ч) в разрезе скв. Усть-Майская-366, видимо, объясняются наличием высоких концентраций урана. В дальнейшем образцы, полученные из изученных естественных обнажений куонамской и иниканской свит, также планируется изучить на проявление гамма-активности для сравнительного анализа.

Радиоактивное воздействие урана приводит к генерации больших объемов водорода, интенсифицирующего образование УВ из ОВ [8, 9]. Прогрев восточной части Алданской антеклизы глубинными флюидами, поднимающимися по зонам глубинных тектонических нарушений и повысившими степень катагенеза ОВ куонамской свиты до перехода его в главную зону нефтеобразования, а также активная генерация УВ под воздействием водорода внешних источников — все это является предпосылками для поисков скоплений нефти в исследованном районе [9].

На территории распространения отложений ку-онамской свиты находятся кимберлитовые районы: Оленекский и Вилюйский (границы см. на рис. 1 [9]). Оленекский район включает три группы кимберлитовых полей: куонамскую, среднеоленекскую и нижнеоленекскую, из Вилюйского района — далды-но-алакитскую. Между этими районами находится Верхнемунское кимберлитовое поле. Состав газов, полученный по результатам изучения трубки Удачная [9], свидетельствует о резком преобладании среди них водорода — 46,59–53,63 % (скв. 42, глубина 365,9–367,9 м). Следующим из доминирующих

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА неуглеводородных компонентов является неатмосферный азот (9,4–40,7 %). Растворение этих компонентов в нефтях достаточно хорошо изучено [8] и практически нет сведений о термодинамических аспектах их взаимодействий с твердыми битумами. При изучении физики нефтяного пласта [10] установлена высокая растворимость УВ-газов в нефтях, причем растворимость тем лучше, чем выше молекулярная масса УВ, а водород облегчает нефти. Приведенная информация позволяет сделать вывод, что водород в составе глубинных тепломас-соносителей не только интенсифицирует образование УВ из ОВ, но и в какой-то степени растворяет твердые битумы в термодинамических условиях больших глубин, способствуя генерации вторичной («реанимированной») нефти. В этой связи в гораздо больших масштабах этот процесс можно предположить при вытеснении УВ-газами первоначальных нефтей к бортам Вилюйской гемисинеклизы. Покрышкой при этом служат глины нижнего – среднего кембрия и неджелинской свиты нижнего триаса. При этом гораздо предпочтительнее южный борт Вилюйской гемисинеклизы, в связи с наличием к северу в разрезе осадочного чехла вулканогенно-магматических образований среднего палеозоя мощностью свыше 800 м [6, 9, 11]. Наличие современных аномально высоких атмосферных давлений в залежах УВ Вилюйской гемисинеклизы косвенно может свидетельствовать, что этот процесс продолжается и в настоящее время и в нем участвуют газы из вышележащих палеозой-мезозойских отложений за счет сочетания латеральных и вертикальных путей миграции.

Прогнозируемое наличие нефти в отложениях куонамской свиты как первичной (за счет вытеснения газами), так и с примесью вторичной (за счет частичного растворения твердых битумов в смеси газов) требует рассмотрения вопроса о глубине нахождения и сохранности нефти в прогнозируемых залежах (при наличии ловушки). При этом в условиях мощного потока миграционных газов (за счет сочетания латеральной и вертикальной миграции) в куонамских отложениях можно прогнозировать не только нефти, но и смесь нефтей и газоконденсатов. В связи с сокращением зон катагенеза ОВ палеозоя – допалеозоя в условиях Сибирской платформы, в качестве нижней границы нефтеносности названа палеоглубина 3,7 км [4]. На Сибирской платформе современные глубины залегания соответствуют максимальным палеоглубинам только в центральной части Вилюйской гемисинеклизы [4]. Учитывая чрезвычайно высокую битуминозность известняков куонамской свиты скв. Хоточу-7 на малых глубинах (392–402 м), прогнозируется обнаружение залежей нефти в куонамских отложениях в интервале глубин 1,5–3,5 км (рис. 7). Залегание куонамской свиты в пределах Вилюйской гемисинеклизы на глубинах свыше 8–9 км в зоне апокатагенеза позволяет прогнозировать там зону сухих УВ-газов, сменяющуюся в южном направлении смесью УВ-газов и газоконденсатов на глубинах 3,5–5 км. В интервале глубин 1,5–3,5 км на южном борту прогнозируется распространение газоконденсатов и нефтей (см. рис. 7).

Заключение

По результатам проведенных исследований впервые обозначены предполагаемые зоны раздельного прогноза зон нефтегазонакопления, перспективных для поисков в нетрадиционных коллекторах на территории распространения отложений куонамской свиты, обусловленные не только степенью катагенетической преобразованности ОВ, но и механизмом вытеснения первоначально генерированной нефти мощным объемом газов, генерированным всем комплексом нижнепалео-зой-мезозойских отложений в пределах Вилюйской гемисинеклизы к ее бортам. В качестве дополнительного механизма рассматривается частичное растворение имеющихся в разрезе твердых битумов тяжелыми УВ-газами этого миграционного потока. Покрышками при этом могут служить глины неджелинской свиты нижнего триаса и нижнего – среднего кембрия.

Показана также возможность частичного растворения твердых битумов глубинными тепломас-соносителями, связанными с кимберлитовыми полями, развитыми на изученной территории.

В результате проведенного сопоставительного анализа распределения текущих пластовых давлений в газовых и газоконденсатных месторождениях палеозой-мезозойского комплекса Вилюйской гемисинеклизы и Усть-Вилюйского газового месторождения соседнего Предверхоянского прогиба установлена большая роль УВ-газов куонамской свиты в создании аномально высоких пластовых давлений в УВ-залежах Вилюйской гемисинеклизы.

Распространение силлов и других вулканогенно-магматических образований в северо-западной части исследованного района позволяет назвать приоритетными именно центральную и южную части Вилюйской гемисинеклизы.

По комплексу приведенных приемов прогноза фазового состояния УВ зона современного газо-накопления прогнозируется в центральной части Вилюйской гемисинеклизы и вдоль борта Пред-верхоянского прогиба. Она сменяется зоной смеси УВ-газов и газоконденсатов в рамках изолиний куо-намской свиты –5...–3,5 км и смесью газоконденсатов и нефтей в рамках изолиний –3,5...–1,5 км.

Нахождение прогнозируемых при наличии ловушки залежей УВ на доступных для бурения глубинах, с учетом близости к действующему магистральному нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан, является дополнительным аргументом в пользу целесообразности более детального изучения этой территории.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Список литературы Прогноз зон раздельного нефтегазонакопления в отложениях куонамской и иниканской свит нижнего - среднего кембрия Восточной Сибири

- Горлов Д.А. Состав и строение иниканской свиты ранне-среднекембрийского возраста юго-восточной части Сибирской платформы // Успехи современной науки. - 2016. - Т. 10. - № 11. - С. 79-84.

- Левшунова С.П., Горлов Д.А. Влияние глубинных тепломассоносителей на генерацию углеводородов в куонамской свите Восточной Сибири // Новые идеи в геологии нефти и газа. Новая реальность 2021: тезисы Международного Совещания (Москва, 27-28 мая 2021). - М.: МГУ, 2021.

- Парфенова Т.М. Органическая геохимия углеродистых пород Куонамского комплекса отложений нижнего и среднего кембрия: восток Сибирской платформы. - Новосибирск: СО РАН, 2008. - 29 с.

- Баженова Т.К. Катагенетическая зональность органического вещества и раздельный прогноз нефте- и газоносности на больших глубинах в условиях Сибирской платформы // Нефтегазообразование на больших глубинах: тезисы докладов V Всесоюзного семинара (Ивано-Франковск, сентябрь 1986). - М.: МГУ, 1986. - C. 101-102.

- Баженова Т.К., Дахнова М.В., Жеглова Т.П. и др. Нефтематеринские формации, нефти и газы докембрия и нижнего - среднего кембрия Сибирской платформы. - М.: ВНИГНИ, 2014. - 124 c.

- ИмаеваЛ.П., Имаев В.С., Козьмин Б.М. Геодинамические характеристики новейших структур Оленекского и Вилюйского районов Якутской кимберлитовой провинции // Геология и геофизика. - 2020. - Т. 61. - № 11. - С. 1499-1513.

- Карпунин А.М., Миронов Ю.Б. и др. Эпохи уранового седиментогенеза черносланцевого типа в осадочных бассейнах Земли // Отечественная геология. - 2012. - № 1. - С. 18-28.

- Левшунова С.П. Неуглеводородные газы и их роль в формировании нефти. - М: Спутник, 2004. - 99 с.

- ФомичевА.С. Еще раз о нефтегазопроявлениях в кимберлитовых трубках Якутии // Геология нефти и газа. - 2008. - № 5. - С. 58-64.

- Гиматудинов Ш.К. Физика нефтяного пласта. - М.: Гостоптехиздат, 1963. - 270 с.

- Ситников В.С., Кушмар И.А., Прищепа О.М., Погодаев А.В. О возможном открытии на юге Вилюйской синеклизы нового нефтеносного района (Сибирская платформа) // Геология нефти и газа. - 2013. - № 4. - C. 2-12.

- Горлов Д.А. Литологическая характеристика отложений куонамской свиты и ее аналогов ранне-среднекембрийского возраста Лено-Тунгусской НГП // Новые направления нефтегазовой геологии и геохимии. Развитие геологоразведочных работ: сборник материалов II Международной научной конференции (Пермь, 28-29 ноября 2019). - Пермь, 2019. - С. 116-120.

- Погодин А.В., Ситников В.С., Лысов Б.А. Литологические и гидродинамические особенности газоносности верхнепермских и нижнетриасовых отложений Хапчагайского района Вилюйской нефтегазоносной области // Геология нефти и газа. - 2012. - № 4. -С. 2-12.