Прогноз зоны локализации залежей углеводородов в осинском горизонте в пределах Байкитской антеклизы

Автор: Вотинцев А.Н., Матросов К.О., Лучинина В.А., Мельников Н.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

Приведено описание выявленного по материалам глубокого бурения и сейсморазведки МОГТ-3D локального объекта в нижнекембрийских отложениях, представляющего узкую линейную субмеридиональную зону засолонения осинского горизонта. Рекомендована необходимость учета при структурных построениях временной аномалии, формируемой данной зоной. На временных разрезах МОГТ-3D и горизонтальных срезах кубов сейсмических атрибутов выявлены рифоподобные объекты, ограничивающие зону засолонения на всем ее протяжении. Предложены две наиболее вероятные модели формирования данной зоны, объясняющие наличие в палеобассейне осадконакопления аномальной застойной области. Общими элементами предложенных моделей являются наличие крупного разлома и барьерная роль органогенных построек. Показано, что наиболее простая модель, предполагающая наличие грабена, не подтверждается бурением ввиду отсутствия увеличения мощностей осадков в объеме осинского горизонта в зоне засолонения. Приведено детальное обоснование последовательной эволюции органогенных построек от иловых холмов до рифоподобных построек по их периферии, объясняющее возможность образования застойных условий без формирования грабена. Высказано предположение об экранирующей роли данной зоны и возможности обнаружения восточнее нее залежей углеводородов, подтверждающееся результатами бурения скважин

Осинский горизонт, засолонение, нижний кембрий, органогенные постройки, результаты бурения, сейсморазведка могт-3d, углеводороды, байкитская антеклиза

Короткий адрес: https://sciup.org/14128843

IDR: 14128843 | УДК: 551.4.075+553.9 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-5-33-44

Текст научной статьи Прогноз зоны локализации залежей углеводородов в осинском горизонте в пределах Байкитской антеклизы

Осинский горизонт является наиболее выдержанным нижнекембрийским нефтегазоносным резервуаром юга Сибирской платформы [1]. С позиций региональной стратиграфии он соответствует одноименному подгоризонту усольского горизонта [2, 3].

На Сибирской платформе с подошвы нижнекембрийского усольского горизонта начинается мощный соленосный комплекс отложений, служащий региональным флюидоупором, благодаря которому сформировались и до наших дней сохранились одни из самых древних залежей нефти и газа в отложениях венда, рифея и даже в породах архей-раннепро-терозойского фундамента. Исключением является появление солей в вендских осадочных породах, где они также выполняют роль флюидоупоров (локальных): на востоке Присаяно-Енисейской синеклизы, в Ангарской зоне складок, в отдельных скважинах Катангской седловины (Собинская-30, Деликту-конская-1) соли вскрыты в собинской и катангской свитах; на восточном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы соли появляются еще ниже по разрезу — это торсальская пачка бюкской свиты тирского горизонта.

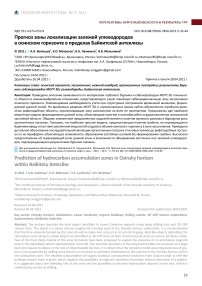

Принято считать, что в осинское время эвстати-ческое повышение уровня Палеоазиатского океана обусловило резкое понижение солености вод бассейна седиментации, что на время прервало накопление соленосного комплекса [4]. Только в юго-западной части бассейна продолжала сохраняться ограниченная органогенными постройками область, соленость вод в которой достигала стадии садки галита (рис. 1, зона Г 2 Д 3 ).

Залежи УВ в осинском горизонте были обнаружены на Непско-Ботуобинской антеклизе (билирская свита) и Сурингдаконском выступе (моктаконская подсвита кочумдекской свиты). В пределах Байкит-ской антеклизы, несмотря на наличие коллекторов и многолетнее изучение (особенно пристальное на начальных этапах), положительных результатов до сих пор не получено. Были зафиксированы лишь отдельные обнадеживающие признаки, не привлекшие должного внимания.

В итоге уже давно наметилось и продолжает укрепляться снижение интереса к перспективам осинского горизонта на Байкитской антеклизе. По мнению авторов статьи, в сложившейся ситуации ключевую роль играют: отсутствие сколь-либо обнадеживающего прогноза и по умолчанию общепринятое мнение о том, что в зоне сплошного развития подосинских солей, с учетом очень слабого материнского УВ-потенциала отложений среднеусоль-

ской подсвиты, объективные предпосылки нефтегазоносности отсутствуют.

Результаты геолого-разведочных работ последних лет (сейсморазведки МОГТ-3D и бурения поисково-оценочных и разведочных скважин) позволяют, по мнению авторов статьи, принципиально изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону.

Особенности строения осинского горизонта по данным бурения и сейсморазведки МОГТ-3D

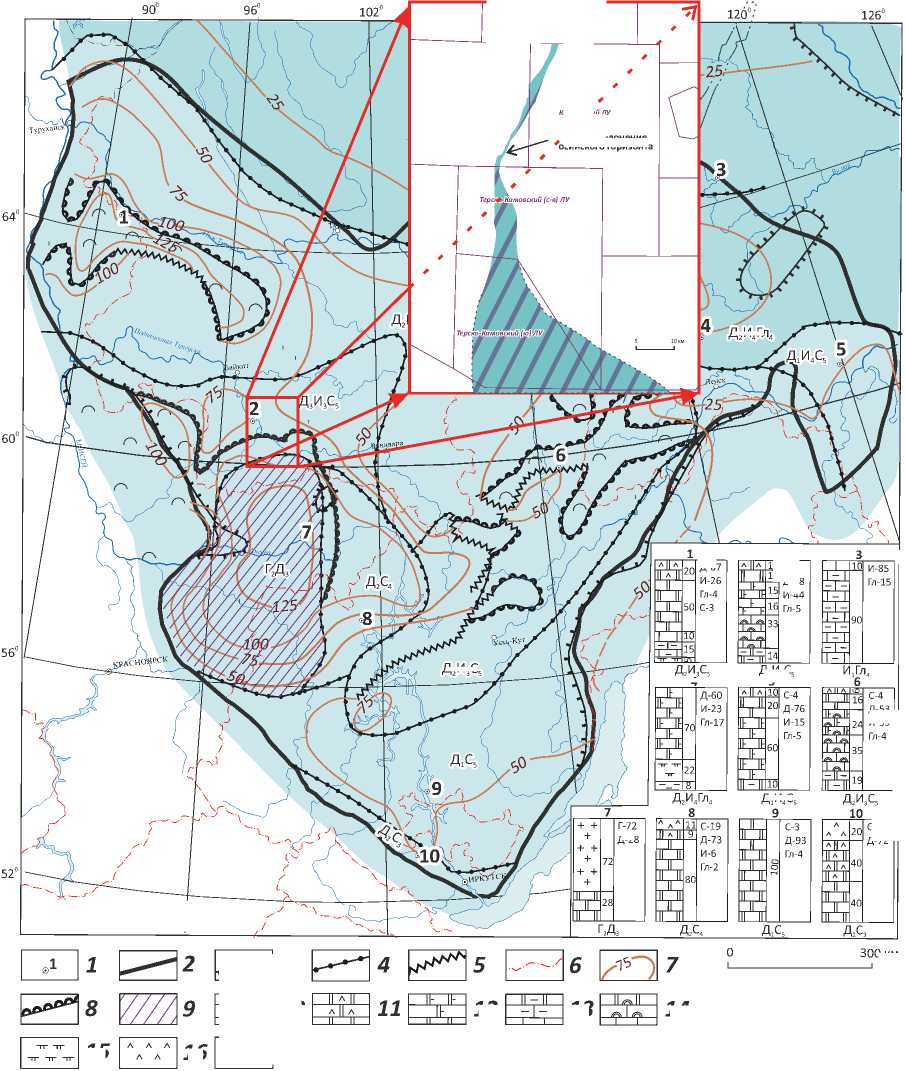

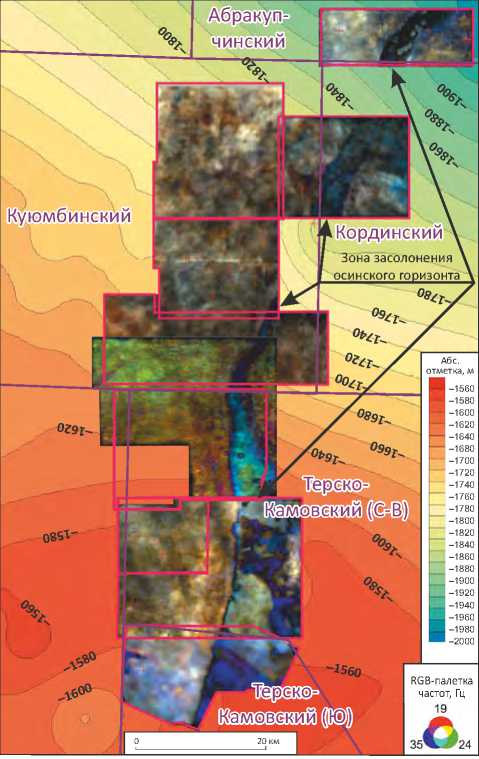

В районе, рассматриваемом в данной статье, отложение солей в осинском горизонте приурочено к узкой полосе, выявленной сейсморазведкой МОГТ-3D и подтвержденной бурением (рис. 2). Указанная полоса является северным продолжением ранее выявленного локального осинского солеродного бассейна (см. рис. 1).

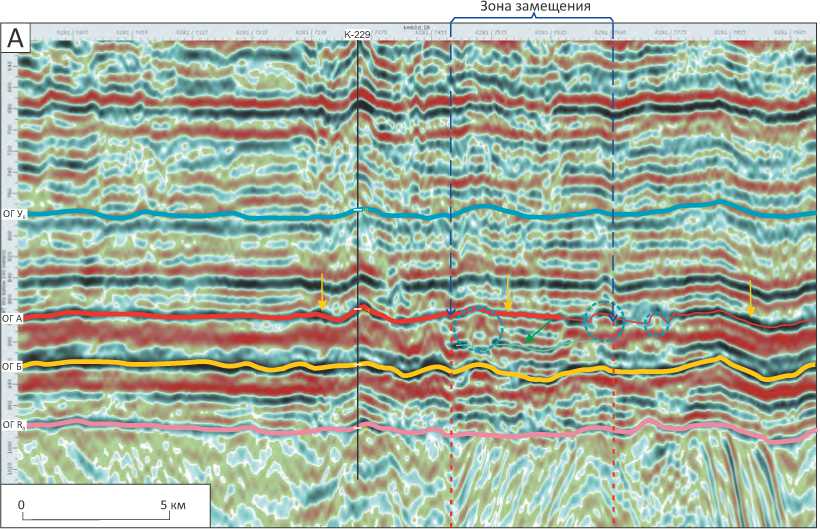

Мощности среднеусольской подсвиты (осинского горизонта), по данным бурения, в зоне засолоне-ния заметно не меняются. По крайней мере, их изменения не превышают таковые в области отсутствия солей, что позволяет судить о первичном отложении солей (вместо карбонатов). По данным сейсморазведки, как и следовало ожидать, скважины, вскрывшие зону засолонения осинского горизонта, попадают в отчетливо прослеживающуюся аномалию заметного и резкого увеличения времени пробега до ОГ Б — отражения от кровли подстилающей солевой комплекс тэтэрской свиты венд-нижнекембрийских отложений, основного реперного горизонта в пределах Байкитской антеклизы, для которого такие резкие изменения в волновой картине практически не свойственны. Кроме увеличения временных толщин, и также вполне ожидаемо, в зоне засолонения появляются дополнительные фазы отражений (рис. 3, 4).

Наблюдаемые эффекты связаны с пониженной скоростью распространения продольных волн в отложениях солей относительно карбонатов. Это приводит к возникновению отрицательных временных аномалий, а также к изменению положения отражающих и кратнообразующих границ. Учет этой скоростной аномалии имеет практическое значение уже и сам по себе — позволяет избежать ошибки в структурных построениях кровли тэтэрской свиты и нижележащих поверхностей, в том числе и основного целевого интервала.

Разумеется, такое резкое изменение волнового поля находит свое отображение во множестве сейсмических атрибутов.

Стремление к корректному выполнению структурных построений привело к выявлению узкой локальной зоны засолонения осинского горизонта.

Рис. 1. Район исследований на литолого-палеогеологической карте юга Сибирской платформы (ранний кембрий, осинское время (по [4] с дополнениями)

Fig. 1. The study area shown on lithological and paleogeological map of the Siberian Platform south (Early Cambrian, Osinsky time (according to [4], complemented)

Абракупчинский ЛУ

Д 2 И 4 Гл

Д2И3 С 5

Д-28

300 км

Д,и,с.

10___

С-28

Д-72

Д-63

241 И-39

Куюмбинский ЛУ

Кординкий ЛУ

Зона засолонения осинского горизонта

Д-67

Д-48

1 — типовые разрезы (1 — скв. Нижнетунгусская-6, 2 — Куюмбинское месторождение, 3 — скв. Чучукан-ская-1, 4 — Верхневилючанское месторождение, 5 — скв. Усть-Бирюкская-2, 6 — скв. Верхнечонская-150, 7 — скв. Агалеевская-4, 8 — скв. Ковинская-157, 9 — Балаганская площадь, 10 — Бельская площадь); границы ( 2 – 6 ): 2 — Восточно-Сибирского солеродного бассейна, 3 — современного сплошного распространения, 4 — литологических областей, 5 — бортов некомпенсированных прогибов, 6 — административные; 7 — изопахиты, м; 8 — рифы; 9 — море солеродное; породы в колонках типовых разрезов ( 10 – 17 ): 10 — доломит, 11 — доломит ангидритовый, 12 — доломит известковистый, 13 — доломит (известняк) глинистый, 14 — доломит (известняк) органогенный, 15 — мергель доломитовый, 16 — ангидрит, 17 — соль (галит)

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Legend for Fig. 1

1 — type sections (1 — Nizhnetungussky-6 well, 2 — Kuyumbinsky field, 3 — Chuchukansky-1 well, 4 — Verkhnevilyuchansky field, 5 — Ust-Biryuksky-2 well, 6 — Verkhnechonsky-150 well, 7 — Agaleevsky-4 well, 8 — Kovinsky-157 well, 9 — Balagansky area, 10 — Bel’sky area); boundaries ( 2 – 6 ): 2 — East Siberian salt basin, 3 — current continuous occurrence, 4 — lithological areas, 5 — flanks of uncompensated troughs, 6 — administrative; 7 — isopach, m; 8 — reef; 9 — salt sea; rocks in type section columns ( 10 – 17 ): 10 — dolomite, 11 — anhydritic dolomite, 12 — calcareous dolomite, 13 — argillaceous dolomite (limestone), 14 — organic dolomite (limestone), 15 — dolomitic marl, 16 — anhydrite, 17 — salt (halite)

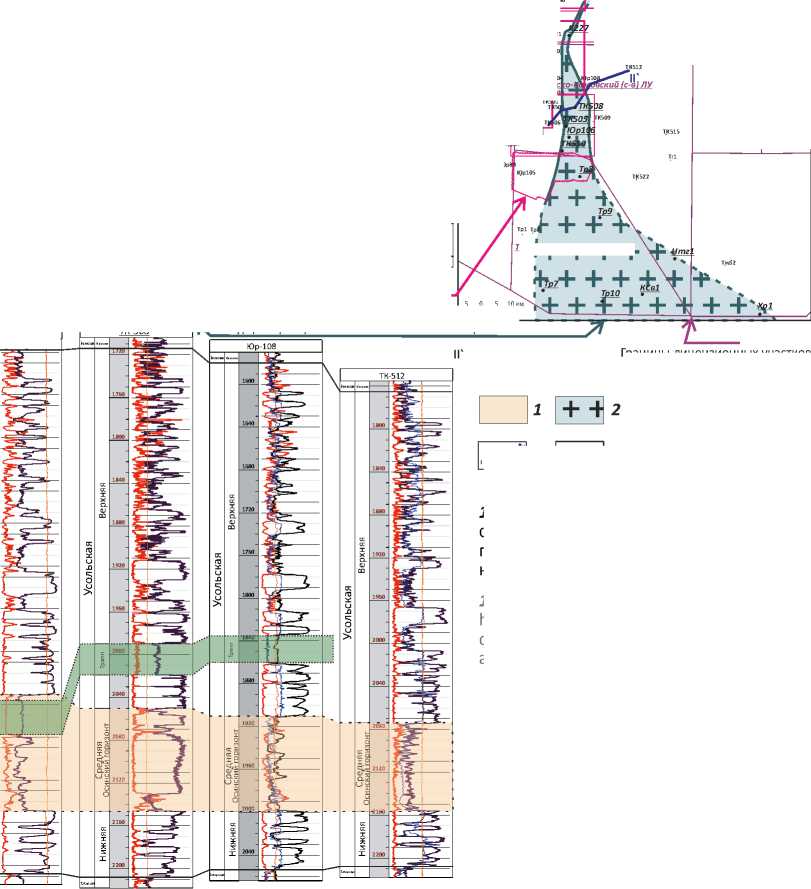

Рис. 2. Схема сопоставления осинского горизонта по профилям скважин поперек простирания аномальной зоны его засолонения (выравнивание на подошву осинского горизонта)

Fig. 2. Scheme of the Osinsky horizon correlation between the well columns in the direction across the strike of anomalous zone of its salinization (flattening to the Osinsky Bottom)

I

К-235

Бель

няя

DS, мм

0,14 0,28

DTP, мкс/м

GR, мкР/ч 0

^е NGK, усл.ед.

К-229

Бельская

II

Тэтэрская

|

ТК-506 |

|||

|

Бельская |

Нижняя |

1720 |

|

|

1760 |

|||

|

1800 |

|||

|

S |

1840 |

||

|

i |

1880 |

||

|

1920 |

|||

|

1960 |

|||

|

2000 |

|||

|

2040 |

|||

|

I |

|||

|

2080 |

|||

|

1 il й |

<> |

||

|

2120 2160 |

|||

|

1 |

|||

|

2200 |

|||

|

Тэтэрская |

tT |

||

Тэтэрская

I` Схема расположения скважин

Площади МОГТ-3D

Крд-2

я Нижняя

Куюмбински

К7

К305

й ЛУ

К228

К225

Абр3

Абр2 Абракупчинский ЛУ

Крд1

К2

Юр103

К213

Мдр156

ТК511

ТК512

II

Юр78

Юр91

Юр114

Тэтэрская

Тэтэрская

ТК-508

К13

Юр116 К14

Юр44

Юр43

К15

К208

К206

К215

Юр110

Юр90

К223

К205

К9

К23

К218

К22

Юр10 Терс

Юр81

Вдр5 I

Юр80

Юр45

Юр82

I "

Юр100

ТК501

ТК507

ТК502

К2 К11

Юр87

К221

УКм20

К231

К244 К212I

К211

К230

Крд2

Кординский ЛУ

•-И6»- m 2000

Б____

Юр105

10 км

Тр1 Тр

Границы лицензионных участков

ТК5 11

1 — осинский горизонт; 2 — соли в осинском горизонте; 3 — трапп; 4 — линии профилей на схеме; 5 — поисково-оценочные и разведочные скважины

1 — Osinsky horizon; 2 — salt in Osinsky horizon; 3 — traprock; 4 — line of profile on the scheme; 5 — parametric prospecting and exploration wells

I I` I 4

Юр77 Юр83

Терско-Камовский (ю) ЛУ

|

ТК-504 |

|||

|

Бельская |

Нижняя |

||

^Контур распространения солей в осинском горизонте

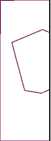

Рис. 3. Временной разрез через зону засолонения в пределах Кординского лицензионного участка (A) и сечение атрибута Variance (B)

Fig. 3. Time section across the salinization zone within the Kordinsky License Area (A) and slice of the Variance attribute (B)

Шкала амплитуд

-

1 — корреляция горизонта; кровля ( 2 , 3 ): 2 — пласта доломитов в осинском горизонте в зоне засолонения, 3 — осинских карбонатов; 4 — рифоподобный объект;

5 — линия прогнозируемого разлома.

ОГ У0 — кровля усольской свиты, ОГ А — кровля осинского горизонта, ОГ Б — кровля тэтэрской свиты, ОГ R0 — предвендская эрозионная поверхность

1 — correlation of horizon; Top ( 2 , 3 ): 2 — dolomite layer in the Osinsky horizon within the salinization zone; 3 — Osinsky carbonates; 4 — reef-like object; 5 — line of the predicted fault.

ОГ У0 — Top of Usol’sky Fm, ОГ А — Top of Osinsky horizon, ОГ Б — Top of Tetersky Fm, ОГ R0 — pre-Vendian erosion surface

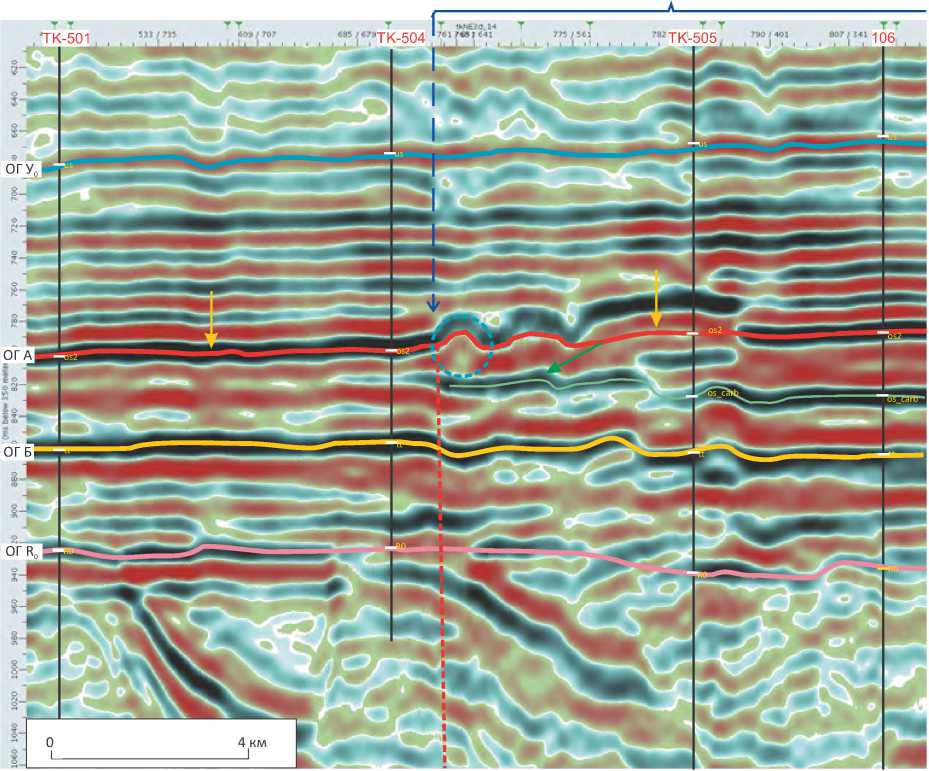

Для определения границ аномального участка в простра ектральная декомпозиция вол , олившая проследить данную зону на Терско-Камовских (южном и северо-восточном), Куюмбинском, Кординском и Абра-купчинском лицензионных участках недр (рис. 5).

В целом строение усольской свиты в рассматриваемой зоне характеризуется следующими особенностями:

-

– локальные изменения мощностей нижнеусольской подсвиты, как и в среднеусольской, незначительны;

-

– в среднеусольской подсвите (осинском горизонте), наряду с отложением солей, заметно глинизируется ее основание и уменьшается количество карбонатов;

– в верхней (надосинской) подсвите усольской свиты также возрастает содержание солей вплоть до исчезновения прослоя доломита, к которому приурочен хорошо прослеживаемый в данном регионе ОГ Усейс.

Еще одной особенностью строения усольской сви -ты в данной зоне является поведение локализованного в ее южной части небольшого траппового тела: западнее зоны траппы приурочены к верхней части

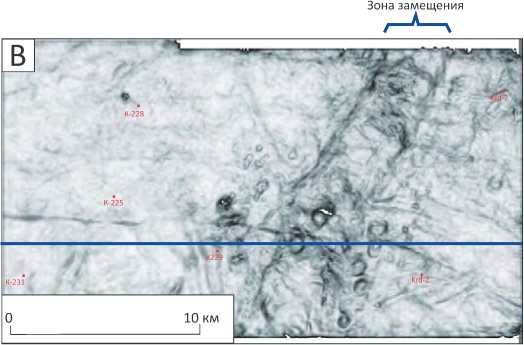

Рис. 4. Временной разрез в пределах Терско-Камовского (северо-восток) лицензионного участка (A) и сечение атрибута Variance (B)

Fig. 4. Time section within the Tersky-Kamovsky (north-east License Area (A) and slice of the Variance attribute (B)

Зона замещения

Шкала амплитуд

Усл. обозначения см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

разреза нижнеусольской подсвиты, в самой зоне — к нижней части верхнеусольской подсвиты, восточнее трапп смещается еще немного выше (см. рис. 2).

Факт наличия «перескоков» траппов свидетельствует о существовании ослабленных зон, возможно разломов.

На временных разрезах (см. рис. 3, 4) в области зоны засолонения в целом и ее границ в частности видны неоднородности в волновом поле, связанные с наличием разлома. Более отчетливо разломы прослеживаются в плане (см. рис. 5), выделяясь наиболее контрастными и прямолинейными границами. Учитывая приуроченность к аномальной седиментационной зоне (засолонение) и факт «перескока» траппа, разломы имели длительную историю периодического подновления, как минимум от времени формирования предвендского перерыва до раннетриасового этапа внедрения траппового комплекса. В целом это единая зона глубинного разлома с наиболее прямолинейно проявленной западной границей.

Реконструкция условий формирования локальной зоны засолонения осинского горизонта

Что конкретно из себя представляла линейная зона отложения солей в осинском горизонте, на первый взгляд, сказать однозначно нельзя. В качестве

Рис. 5. Срезы кубов спектральной декомпозиции на структурной схеме кровли осинского горизонта

Fig. 5. Slices from frequency decomposition cubes on the structural scheme of the Osinsky horizon Top

Куюмбинский

20 км

RGB-палетка частот, Гц

Абракуп-чинский

Терско-Камовский (Ю)

Абс. отметка, м

–1560

–1580

–1600

–1620

–1640

–1680

–1700

–1720

–1740

–1760

–1780

–1800

–1820

–1840

–1860

–1880

–1900

–1920

–1940

–1960

–1980

–2000

Терско-Камовский (С-В)

Кординский

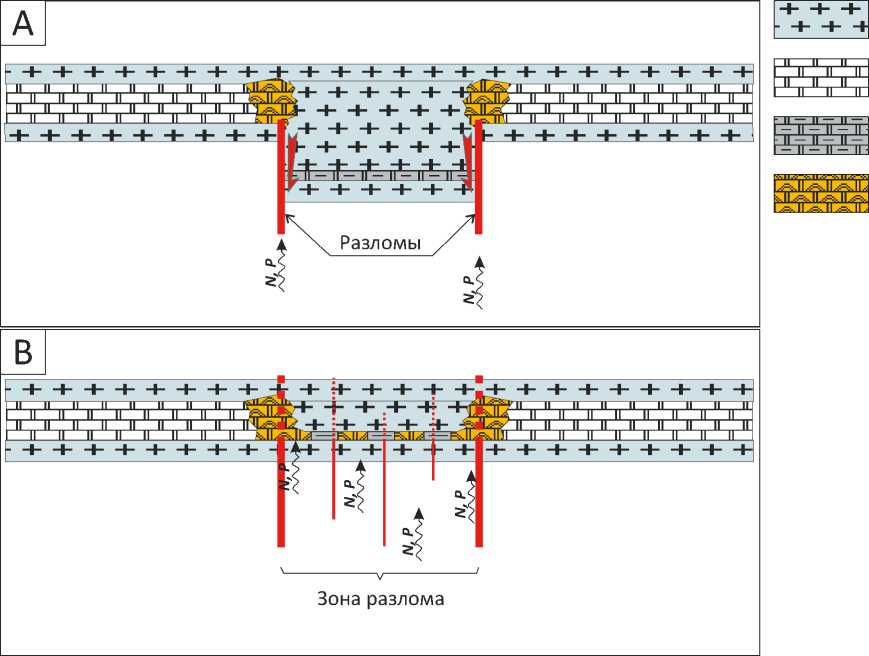

Зона засолонения осинского горизонта основной причины выпадения солей внутри бассейна карбонатонакопления явно следует рассматривать наличие аномально застойной зоны. Исходя из этого, рассмотрим две наиболее вероятные, на взгляд авторов статьи, геологические модели ее формирования: модель грабена (рис. 6 A) и модель органогенной постройки с внутренней застойной зоной (см. рис. 6 B). Наиболее логичным, с одной стороны, будет предположение об образовании грабена (см. рис. 6 A). Но эта модель не находит должного подтверждения фактами. Образование двух протяженных субпараллельных разломов, формирующих узкий грабен, тоже не выглядит обоснованным.

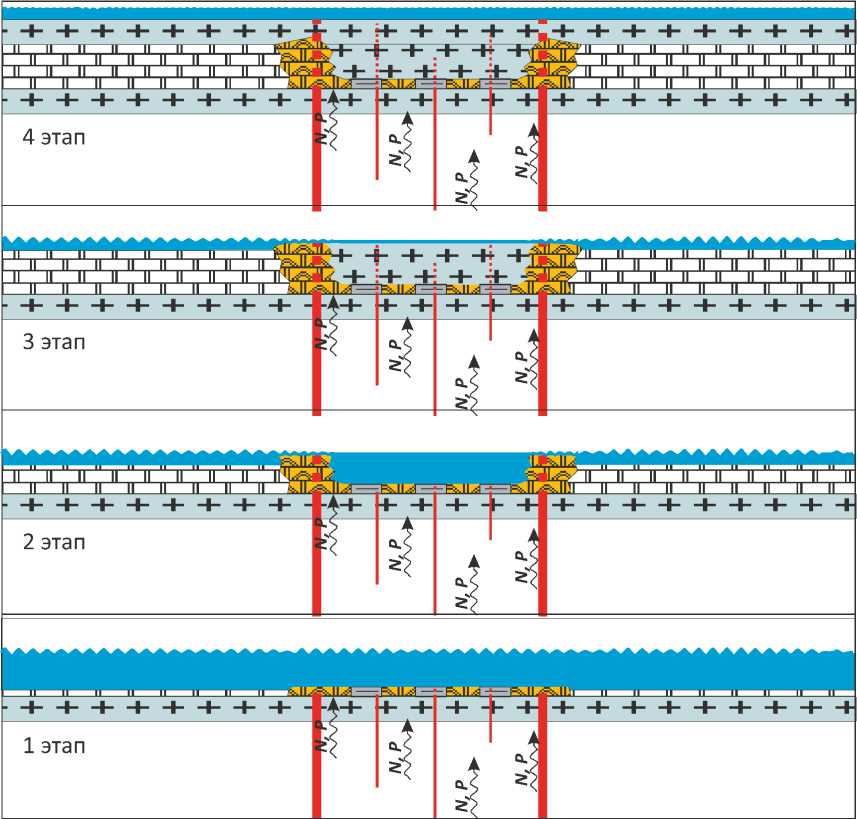

Не следует забывать, что в любом случае это была явно малоамплитудная структура, о чем свидетельствует постоянство толщин нижне- и среднеусольской подсвит (см. рис. 2). Скорее всего, как уже отмечалось, это единая ослабленная зона большого глубинного долгоживущего разлома, по которому в раннекембрийское время не происходило сколь-либо значимых смещений, создавшая условия для образования органогенной постройки с внутренней застойной зоной. Процесс формирования данной структуры можно условно разбить на четыре этапа (рис. 7).

Учитывая глинизацию базального уровня среднеусольской подсвиты (осинского горизонта), в ее пределах на начальных этапах проявилось небольшое валообразное поднятие, сформированное во-дорослево-археоциатовыми иловыми холмами, образованию которых способствовал подток микроэлементов — биогенов (азот, фосфор и др.) по данной глубинной зоне разлома (см. рис. 7, этап 1).

Следуетпояснить, что кембрийские иловые холмы (органогенные постройки, предтечи классических рифов, появившихся в ордовике), называемые в зарубежной литературе мад-маундами ( англ . mud mounds), отличаются от рифов слабой механической связью между разрозненно захороненными эдифи-каторами (животные или растения, превалирующие в сложении структуры и функционировании органогенной постройки, состоящей из биогермов и биостромов) [5].

Иловые холмы зависели от влияния тех же факторов, что и обычные рифы: света, обеспечения собственной первичной продукцией за счет эдификато-ров, в первую очередь за счет красных известковых водорослей и археоциат, имеющих тесные симбиотические связи с фототрофными и хемотрофными бактериями, а также цианобактериями, поставлявшими органику, а взамен этого получавшими биогены [6, 7]. Неразрывные связи между продуцентами (бактерии, цианобактерии, водоросли) и консументами (фауна, составлявшая экосистему органогенных построек) влияли на процессы нефте- и газообразования [5]. Таким образом, источником ОВ в нефтематеринских породах является не только планктон, как считалось ранее, но и вся фауна, обитавшая в бассейне.

Опубликованные данные по эволюции морской биоты свидетельствуют о том, что все биологические экосистемы океана, расположенные вблизи активных прибрежных/островных или подводных вулканов, вдоль трещин и разломов, в большинстве случаев фильтровали и обогащали окружающую среду микроэлементами. В настоящее время такими местами являются Срединно-Атлантический хребет в районе Исландии, территория медленно растущего рифта вблизи Азорских островов и др. В непосредственной близости к этим структурам размещаются многочисленные флюидные источники. Их самые мелкие жерла фиксировались над погружающейся плитой, особенно вдоль вулканических дуг, например на Курильских островах, в дуге Марианских островов и в других местах. Источники встречались и в континентальной части — в местах тектонической активности: вдоль восточного побережья Тихого океана и Кали-фарнийского залива, а также у берегов Мексики [8].

Рис. 6. Схематические модели образования локальной зоны засолонения осинского горизонта

Fig. 6. Schematic models of the local salinization zone in the Osinsky horizon

1 — соли; 2 — доломиты (осинский горизонт); 3 — доломиты глинистые; 4 — доломиты органогенные

1 — salt; 2 — dolomite (Osinsky horizon); 3 — argillaceous dolomite; 4 — organic dolomite

Рис. 7. Поэтапная модель формирования органогенной постройки с внутренней застойной зоной

Fig. 7. Stepwise model of formation of organic buildup with internal stagnant zon

Усл. обозначения см. на рис. 6

For Legend see Fig. 6

Вслед за открытием современных мелководных гидротермальных источников и связанных с ними организмов геологи и палеонтологи обнаружили многочисленные ископаемые аналоги подобных экосистем в офиолитах мела вблизи Галапагосского хребта, на юге Франции в позднем мелу, на склонах п-ова Флорида в поздней юре, а также в других местах.

Опираясь на опубликованные данные, можно предположить, что в кембрии на Сибирской платформе также могли существовать аналоги подобных гидротермальных источников [9].

А. Акульчева и др. [10] зафиксировали органогенные постройки в скважинах, пробуренных на территории Ангаро-Ленской ступени. По их данным, в скв. Тагнинская-2Б, расположенной в Заларинском районе Иркутской области, в районе с. Тагна, поздневендские биогермы среднемотской подсвиты образованы известковыми водорослями рода Renalcis , а в нижнемотской подсвите встречаются многочисленные микрофитолиты. Среди биогермов отмечаются прослои ангидритов. Подобный характер органогенных построек среднемотской подсвиты прослеживается от Братска до Усть-Кута. Как отмечается в материалах Межведомственного регионального стратиграфического совещания [3], поздневендские водоросли обнаружены в Сюгджеро-Березов-ском районе, в скважинах Марковская-23 и Усть-Ик-ская-186, и в Предпатомско-Вилюйском районе, в скв. Верхневелючанская-602. Они представлены родами Renalcis и Girvanella . В это время в южных районах платформы начали расширяться по площади процессы солеобразования и среди органогенных структур нередко встречались прослои ангидритов. В дальнейшем (ранний кембрий) уже более значительные территории Турухано-Иркутско-Олек-минского фациального региона были заняты соленосными площадями. На этом же уровне остатки водорослевых построек со значительно обедненным составом водорослей известны на реках Мая, Оленек, Токко, Чара. Территория Турухано-Иркут-ско-Олекминского фациального региона намного превышает площади двух других фациальных регионов платформы, но условия осадкообразования на нем в конце венда – начале раннего кембрия не способствовали росту органогенных построек. Так, на р. Сухая Тунгуска в верхней части платоновской свиты, датируемой поздним вендом, указываются лишь многочисленные микрофитолиты, в то время как из рифейских толщ на этой территории были извлечены разнообразные водоросли, имеющие органостенную форму сохранности. То же самое зафиксировано в районах Енисейского кряжа, где в конце венда в основании лебяжинской свиты рек Лебяжья и Тея встречаются только микрофитолиты.

Тем самым можно констатировать, что особенность иловых построек в осинское время состояла в особом наборе цианобактериальных и водорослевых сообществ, отличных от подобных ассоциаций в бассейнах с нормальной соленостью1 [11, 12].

Возвращаясь к рассматриваемой зоне логично предположить, что по периферии глинистая фракция иловых холмов (мад-маундов) вымывалась, что влияло на наиболее активное развитие биоценозов и обусловливало формирование барьерных рифоподобных вытянутых построек (см. рис. 6 B). Данные образования отчетливо видны на временных разрезах (см. рис. 3, 4). В итоге в осинском горизонте в восточной части Камовского свода Байкитской ан-теклизы сформировалась незначительно приподнятая вытянутая застойная зона (см. рис. 7, этап 2). После достижения предельной концентрации солей (за счет выпаривания и приповерхностного подтока) в ней началось их осаждение (см. рис. 7, этап 3). В последующем, после регионального восстановления застойных условий и начала повсеместного выпадения солей (см. рис. 7, этап 4), органогенная постройка прекратила свой рост. Важно упомянуть, что так было не везде — на юго-западном склоне Непско-Ботуобин-ской антеклизы одиночные рифогенные постройки в осинском горизонте еще долго продолжали свой рост и сегодня в них открыты высокодебитные нефтяные залежи.

Тем самым барьерная роль рифоподобных органогенных построек в формировании локального солеродного микробассейна, в свое время предсказанная Н.В. Мельниковым [13], находит конкретное подтверждение. Жизнедеятельность описанной экосистемы поддерживалась не только фотосинтезом, но и хемосинтезом [8], который был крайне важен в суперсоленом бассейне.

Следует упомянуть, что ранее похожая модель (локальной вытянутой зоны) была предложена в производственном отчете ООО «Славнефть-НПЦ», но не была опубликована. В указанной модели не упоминалась возможная связь с расположенной южнее локальной зоной засолонения, отсутствовало значение иловых холмов (органогенных построек) с периферийными барьерными зонами, по-другому интерпретировалось влияние разломов на исследованной территории. Как можно заметить, различия очень существенные, что позволяет авторам статьи говорить о новизне предлагаемой модели для данной территории.

Переосмысление перспектив нефтегазоносности осинского горизонта

Что касается проблемы нефтегазоносности осинского горизонта на изученной территории, то для ее решения, как упоминалось, имеются обнадеживающие признаки. Так, в деле поисковой скв. Юр-108 есть сведения о том, что «при вскрытии осинского горизонта усольской свиты при глубине скважины 1945 м во время промывки после стояния в мерниках отмечалось появление пленки нефти». Осинский горизонт в данной скважине залегает на глубинах 1910–2000 м, абс. отметки достигают –1645…–1735 м (см. рис. 2). Керн в данном интервале не отбирался, а в описании шлама указаны светло- и темно-серые плотные известняки и доломиты (что неудивительно, так как в шламе выносятся наиболее плотные разности разбуриваемых пород). При испытании в колонне (интервал перфорации 1930–1942 м) притока не получено, признаков нефти и газа не обнаружено, возможно, по причине того, что было проперфори-ровано лишь 13 % толщины осинского горизонта, а возможно, оттого, что перфорация осуществлялась через две колонны (140 и 219 мм). Да и вскрытие горизонта производилось на плотном гидрогель-магниевом растворе (1,23 г/см3), а перфорация — на растворе бишофита (1,24 г/см3), что могло привести к кольматации коллектора. Как видно на рис. 2, данная скважина вплотную примыкает к зоне засо-лонения осинского горизонта с восточной стороны.

В параметрической скв. Тайгинская-1, в керне из осинского горизонта, описаны битуминозные кавернозные известняки и доломиты. Глубина залегания горизонта составляет 1820–1900 м (абсолютные отметки –1615…–1795 м). При испытании в колонне на 25 м ниже кровли пласта, в интервале 1845–1875 м (абсолютные отметки –1635…–1665 м), получен приток пластовой воды дебитом примерно 50–53 м3/сут (испытание проводилось спуском ИП-147). Битуми-нозность может свидетельствовать как о наличии водонефтяного контакта, так и о первоначальном положении залежи.

Ввиду требований конфиденциальности авторы статьи не приводят перспективные зоны и оценку ресурсов нефти и газа, а предполагают наличие залежей УВ в осинском горизонте к востоку от указанной локальной зоны засолонения. Это предположение учитывает региональный тренд падения (на северо-восток) кровли осинского горизонта в сторону районов с развитием в нем месторождений УВ, а также экранирующую роль на пути возможной латеральной миграции УВ впервые выявленной протяженной и выдержанной зоны засолонения.

Выводы

-

1. Оконтурена локальная зона засолонения осинского горизонта в пределах Байкитской антеклизы, позволяющая учесть связанные с ней скоростные аномалии при построении глубинно-скоростной модели.

-

2. Выделенная локальная зона засолонения осинского карбонатного горизонта, возможно, является флюидоупором мигрирующих с юго-востока на северо-запад УВ.

-

3. Предложен возможный механизм образования данной зоны в области линейно вытянутых приразломных органогенных построек.

-

4. По данным сейсморазведки МОГТ-3D подтверждено предположение Н.В. Мельникова о приуроченности органогенных рифоподобных построек к ограничению локального солеродного осинского бассейна.

-

5. Проанализированы результаты бурения скважин вблизи зоны засолонения (восточнее), подтверждающие вероятность обнаружения залежей УВ.

Авторы благодарят канд. геол.-минерал. наук В.В. Волянскую (ПАО «НКРоснефть») и Н.Б. Красильникову (ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть») за конструктивные замечания к тексту; А.П. Мельникова (АО «СНИИГГиМС») за помощь в организации взаимодействия авторов и в подготовке отдельных рисунков; а также канд. техн. наук

Н.С. Епифанцеву (ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть») за сопровождение процессов согласования и подготовки к печати. Литература

Список литературы Прогноз зоны локализации залежей углеводородов в осинском горизонте в пределах Байкитской антеклизы

- Анциферов А.С., Бакин В.Е., Варламов И.В. и др. Геология нефти и газа Сибирской платформы. - М.: Недра, 1981. - 552 с.

- Жарков М.А., Хоментовский В.В. Основные вопросы стратиграфии нижнего кембрия и венда юга Сибирской платформы в связи с соленосностью // Бюл. МОИП. Отд. геол.- 1965.- № 1.- С. 110-118.

- Решения Четвертого межведомственного регионального стратиграфического совещания по уточнению и дополнению стратиграфических схем венда и нижнего кембрия внутренних районов Сибирской платформы. - Новосибирск: СНИИГГиМС, 1989. - 64 с.

- Мельников Н.В. Венд-кембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы (стратиграфия, история развития). Изд. 2-е, доп.-Новосибирск: СНИИГГиМС, 2018. - 177 с.

- Заварзин Г.А., Рожнов С.В. Рифы в эволюции гео-биологических систем. Постановка проблемы// Рифогенные формации и рифы в эволюции биосферы. - М.: ПИН РАН, 2011. - С. 4-25.

- Лучинина В.А. Палеоальгология при переходе цианобактериальной (строматолитовой) к водорослевой экосистеме на примере кембрийских отложений Сибирской платформы // Рифогенные формации и рифы в эволюции биосферы. - М.: ПИН РАН, 2011.-С. 26-37.

- Лучинина В.А. Особенности эволюции кембрийских морских мелководных экосистем// Микробные сообщества в эволюции биосферы. Серия «Гео-биологические системы в прошлом». - М.: ПИН РАН, 2017. - С. 126-133.

- The Vent and Seep Biota. Aspect from Microbes to Ecosystems/ Под ред. S.Kiel. - Springer Science & Business Media, 2010.- 490p. DOI: 10.1007/978-90-481-9572-5.

- Конторович А.Э., Беляев С.Ю., Конторович А.А., Старосельцев В.С., Мандельбаум М.М., Мигурский А.В., Моисеев С.А.,Сафронов А.Ф., Ситников В.С., Филипцов Ю.А., Хоменко А.В., Еремин Ю.Г., Быкова О.В. Тектоническая карта венд-палеозойского структурного яруса Лено-Тунгусской провинции Сибирской платформы// Геология и геофизика.- 2009.- Т. 50.- № 8.- С. 851-862.

- АкульчеваЗ.А., Галперова Е.М., Дробкова Е.Л. и др. Мотские отложения и их аналоги в Иркутском амфитеатре/ Пограничные отложения докембрия и кембрия Сибирской платформы. - Новосибирск: Наука, 1981. - С. 65-139.

- 11.Лучинина В.А. Палеоальгологическая характеристика раннего кембрия Сибирской платформы. - Новосибирск: Наука, 1975. - 97 с.

- Степанова М.В. Биостратиграфия венд-нижнекембрийских отложений Непско-Ботуобинского района по материалам геологоразведочных работ. Известковые водоросли и строматолиты. - Новосибирск: Наука, 1988. - С. 76-80.

- Мельников Н.В.,Асташкин В.А., КилинаЛ.И., Шишкин Б.Б. Палеогеография Сибирской платформы в раннем кембрии. Палеогеография фанерозоя Сибири. - Новосибирск: СНИИГГиМС, 1989. - С. 10-17.