Прогнозирование изменения предела текучести, обусловленного диффузионными превращениями, в сплаве МА21 в ходе многолетней выдержки

Автор: Мирзаев Д.А., Корягин Ю.Д., Окишев К.Ю., Елгин В.М., Звонков А.А.

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 7 (62), 2006 года.

Бесплатный доступ

Двухфазный сплав на магний-литиевой основе МА21 широко используется в изделиях авиакосмической техники, но за время эксплуатации происходит изменение его механических свойств и, в частности, предела текучести, которое было экспериментально исследовано за период 19 лет выдержки. Поскольку сплав не был нагартован, то основными процессами, приводящими к снижению предела текучести, являлась коалесценция частиц MgLi2Al в β-фазе и прерывистый распад в α-фазе. На основе дислокационной теории упрочнения и кинетической теории фазовых превращений были получены общие формулы для изменения предела текучести. Неизвестные параметры были подобраны на основе принципа наилучшего согласия экспериментальных и теоретических кривых. Было показано, что через 14-16 лет выдержки прочность сплава достигает максимума, после чего начинается её снижение. Интересно, что после 16 лет выдержки изменяется соотношение σ0,2/σ-0,2: предел текучести при растяжении становится большим, чем при сжатии.

Короткий адрес: https://sciup.org/147158489

IDR: 147158489 | УДК: 669.017.3

Текст краткого сообщения Прогнозирование изменения предела текучести, обусловленного диффузионными превращениями, в сплаве МА21 в ходе многолетней выдержки

В работе [1] развита методика количественного прогнозирования изменения предела текучести нагартованного сплава АМгб в процессе многолетней выдержки при комнатной температуре. Предполагалось, что существует единственный процесс разупрочнения - возврат, обусловленный переползанием и аннигиляцией дислокаций. Результаты прогнозирования в целом неплохо согласовывались с результатами измерения.

Однако лёгкие сплавы часто упрочняются за счёт дисперсионного твердения или прерывистого распада, причём в зависимости от характера легирования сплав может быть одно-, двух-или многофазным. Настоящая работа представляет первую попытку прогнозирования характера изменения предела текучести в двухфазном магний-литиевом сплаве МА21, содержащем около 8%Li; 4,7%А1; 4,5%Cd; l,55%Zn; 0,2%Мп и некоторые другие элементы в качестве примесей. После охлаждения до комнатной температуры сплав состоит из двух фаз: а и р. Бета-фаза имеет ОЦК-решётку и представляет собой твёрдый раствор легирующих элементов в литии. Состав Д-фазы, по данным работ М.Е. Дрица [2, 3], близок к составу сплава МА18. Альфа-фаза имеет ПТУ-решётку и представляет собой твёрдый раствор на основе магния. Она имеет примерный состав Mg-5%Li-5%Al-4%Cd-l%Zn [3]. Обе фазы являются нестабильными. Изделия из сплава получают штамповой заготовок при 280 °C с последующим охлаждением на воздухе до комнатной температуры. Возможны и последующие технологические нагревы до температур не выше 90 °C. Температура штамповки (280 °C) превышает температуру рекристаллизации и р-, и а- фазы, поэтому эффекты, обусловленные дислокационным возвратом, при комнатной температуре проявляться не должны. Несомненно, что ведущим процессом при длительной выдержке является выделение избыточных фаз. Согласно работам [2,4], распад Д-фазы происходит по схеме

Р -> р' + MgLi2Al -> Д” + AlLi, где Р' и Р" - твёрдый Д-раствор с изменённой концентрацией. Мак Дональд [5, 6] показал, что при низких температурах старения 20...65 °C из Д-фазы выделяется только метастабильная фаза MgL^Al, кристаллы которой находятся в ориентационной связи с решёткой Д-фазы, хотя сопряжение решёток сопровождается довольно большим несоответствием (9... 11%).

С позиции дислокационной теории упрочнения, выделение дисперсных частиц может оказывать воздействие на двигающиеся дислокации по нескольким механизмам. Наиболее значимыми являются механизмы перерезания и огибания. Пересечение кривых критического напряжения для этих двух процессов в зависимости от времени старения определяет максимум прочности. Наши

Физика

оценки показывают, что максимум упрочнения достигается ещё на стадии охлаждения после прессования. Поэтому основным механизмом прохождения дислокаций через частицы является огибание. А поскольку в ходе длительной выдержки развивается коагуляция частиц, приводящая к возрастанию межчастичного расстояния /, то предел текучести Дфазы должен снижаться со временем в соответствии с уравнением [7]

G-b

*1-2R’ в котором G - модуль сдвига, а b - вектор Бюргерса дислокаций. Если выразить это расстояние через объёмную долю выделений / и их размер (радиус) R, то формулу можно преобразовать к виду

7ог~Л(2)

где объёмную долю выделений можно считать постоянной величиной. Поскольку для размера частиц в условиях диффузионного роста справедливо выражение

R^^Dt(3)

то зависимость гог от времени будет определена формулой

Д<тт =Л>ехр(——(4)

т \2RTHt в которой время / должно отсчитываться от момента зарождения частиц. Но так как началу эксплуатации соответствует большая степень выделения, то заменим t на Г+z0, где /0 есть некоторое эквивалентное время предварительного распада, который происходил до начала эксплуатации. Отсюда для изменения предела текучести Д-фазы во времени получаем уравнение

°& «СТР= а^Щ + А<т^тах) --Д= • expf= сг^(0) + Acrf(max) 11 - S3 |. (5)

В представленных выше формулах U - энергия активации диффузии, 2t и Z2 - константы, <7^(0) - предел текучести Д-фазы в начальный момент эксплуатации (r = 0), a crf(max) “ максимальный эффект разупрочнения при t -> оо.

Имеются данные [8] о том, что после охлаждения «-фазы от температур 250...470 °C она представляет пересыщенный твёрдый раствор. При последующем нагреве до относительно невысоких температур менее 250 °C и выдержки в ней происходит процесс выделения фаз по реакции прерывистого распада «->Ф + «', для которого характерно формирование перлитоподобной структуры Ф + а', где Ф - выделяющаяся фаза, а а' - твёрдый раствор, обеднённый компонентами (Al, Li, Zn, Mg), перешедшими в фазу старения Ф. До сих пор достоверно не установлен тип фазы, выделяющейся при прерывистом распаде «-раствора. Предполагают [2, 8], что фазой Ф могут быть Mg]7Ali2, MgLi2Al, AlLi, в которых растворены Zn и Cd, либо сочетание этих фаз. Заметим, что во всех случаях кинетика выделения этих фаз лимитируется диффузией алюминия или магния. По данным [9], энергия активации самодиффузии магния составляет 140 кДж/моль. В работе [10] показано, что энергия активации диффузии алюминия в магний составляет 143 кДж/моль. Фактически энергии активации диффузии и магния, и алюминия равны. Это даёт основание считать, что скорости выделения отмеченных фаз должны быть весьма близкими.

Кинетику распада обычно описывают уравнением Аврами

/ = 1-ехр(-^"), (6) где /- доля превращения, t - длительность старения. Для определения величин р и п выражение (6) удобно преобразовать к виду 1п(—1п(1—/)) = 1пр + п1п/. Математическая обработка экспериментальных данных [11] о прерывистом распаде в магниевом сплаве Mg-9%Al-2%Zn, состав которого близок к составу a-фазы рассматриваемого сплава, дала следующие значения коэффициентов: « = 2 + 0,2; In/7 = 56,32-17980/7. Тогда при 20 °C /7 = 0,00644 лет-2. В ходе прерывистого распада упрочнение сплава пропорционально объёмной доле превращения, определяемой по

Мирзаев Д.А., Корягин ЮД., Окишев К.Ю.,Елгин В.М., Звонков А.А.

Прогнозирование изменения предела текучести, обусловленного диффузионными превращениями...

-

(6) . Но поскольку распад мог проходить в период, предшествующий эксплуатации, мы примем аналогично (5), что .

<2(0 = сг^ (0) + А<т“(тах) ■ [ехр(-Х) -exp(-p(Z0 + О2 )]. (7)

С увеличением длительности выдержки предел текучести возрастает. Для рассматриваемого сплава будем предполагать [7], что предел текучести сплава равен среднему из пределов текучести фаз с весовыми множителями, равными их объёмным долям, то есть

^ОД = ст0,2 fa + °од/з »

^-од = °одЛг+ mo^Jp.

Коэффициент т * 1,3 учитывает, что для Дфазы, как и для многих других ГПУ-фаз, пределы текучести на сжатие и растяжение не равны, но пропорциональны [12]. С учётом выражений (5) и (7) получаем окончательные формулы для пределов текучести на растяжение и сжатие:

<41 = ^од (°) + Ка I ехр("^о) - ехр(-р('о + О2

О’-ОД = CTm,2^*Ka expf-^oj-expf-^o +02

где обозначено Ka=fa -Acr“(max) и Kp-fp -Асг^^. Для исходного состояния fa =0,333 и fp = 0,667. Величины /0, Ка и Кр неизвестны, однако имеется массив данных об изменении оь^ и сг-0,2 сплава в течение довольно большого периода наблюдений. Поэтому эти параметры были подобраны на основе принципа наилучшего согласия экспериментальных и теоретических кривых: /0 = 5 лет; Ка = 20 МПа; Кр = 20 МПа.

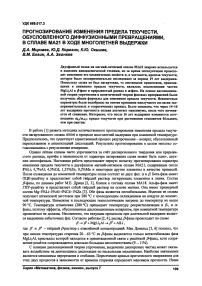

Результаты расчёта в сравнении с экспериментальными данными приведены на рисунке.

t, лет Результаты расчёта изменения пределов текучести при растяжении и сжатии в зависимости от времени выдержки при 20 °C. Точки - экспериментальные данные

Пределы текучести при сжатии и растяжении достигают максимума при выдержке 14-16 лет, а затем начинается их снижение. Интересно, что после 16 лет выдержки изменяется соотношение сгОд/ст_од : предел текучести при растяжении становится большим, чем при сжатии.

Работа поддержана РФФИ и Администрацией Челябинской области (грант 04-02-96006-р2004урал_а), а также грантом поддержки ведущих научных школ НШ-5965.2006.3.

Физика

Список литературы Прогнозирование изменения предела текучести, обусловленного диффузионными превращениями, в сплаве МА21 в ходе многолетней выдержки

- Изучение и моделирование возврата в сплаве АМг6 с целью прогнозирования ресурса эксплуатации деталей авиакосмической техники/Д.А. Мирзаев, Ю.Д. Корягин, Я.С. Добрынина, А.А. Звонков//Физика металлов и металловедение. -2004. -Т. 98. -№ 2. -С. 11-18.

- Магниево-литиевые сплавы/Под ред, М.Е. Дрица. -M.: Металлургия, 1980. -140 с.

- Лёгкие сплавы, содержащие литий/М.Е. Дриц, Е.М. Падежнова, Н.Л. Рохлин и др. -М.: Наука, 1982.-144 с.

- Дриц М.Е., Свидерская З.А., Трохова В.Ф. О стабильности свойств магниево-литиевых сплавов со структурой α +β, подвергнутых термической и термомеханической обработке//Физика и химия обработки материалов. -1974. -№ 1. -С. 161-164.

- McDonald J.C.//Trans. ASM.-1968.-V. 61.-P. 505.

- McDonald J.C.//J. Inst. Metals. -1969. -V. 97. -P. 353.

- Штремель М.А. Прочность сплавов. Ч. 2: Деформация. -М.: МИСиС, 1997. -527 с.

- Сверхлёгкие конструкционные сплавы/М.Е. Дриц, З.А. Свидерская, Ф.М. Елкин, В.Ф. Трохова -М.: Наука, 1972. -144 с.

- Федоров Г.Б., Смирнов Е.А. Диффузия в металлах и сплавах//Итоги науки и техники. Металловедение и термическая обработка. -М.: ВИНИТИ, 1974. -Т. 8. -С. 5-63.

- Spigarell S. Creep of the Deformed and Heat Treated AZ91 MgAlZn Alloy//Scripta Materialia. -2000. -V. 42. -№ 4. -P. 397-402.

- Баск P.C. Магниевые сплавы//Старение сплавов. -М.: Металлургиздат, 1962. -С. 383-416.

- Мирзаев Д.А., Окишев К.Ю. Физические основы прочности. -Челябинск: ЮУрГУ, 2004. -Ч.2.-132 с.