Прогнозирование мест присутствия редкого лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. на северо-востоке Костромской области по геоботаническим данным

Автор: Иванова Наталья Владимировна, Ханина Лариса Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

По базе данных геоботанических описаний выделены основные типы сообществ мест находок редкого лишайника лобарии легочной в Костромской области. Выявлено, что вид приурочен к фитоценозам травяной секции и зеленомошной кустарничковой подсекции. Сделан прогноз о возможном присутствии лобарии в сообществах мелкотравно-зеленомошной подсекции. Выдвинутое предположение подтвердилось литературными данными. Сделан вывод, что травяные (высокотравные и бореально-неморальные) леса в южной тайге наиболее благоприятны для устойчивого существования популяций исследуемого вида лишайника.

Лобария легочная, непрямая ординация, типизация сообществ

Короткий адрес: https://sciup.org/148200795

IDR: 148200795 | УДК: 574.4:502.75

Текст научной статьи Прогнозирование мест присутствия редкого лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. на северо-востоке Костромской области по геоботаническим данным

Эпифитный лесной лишайник лобария легочная ( Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) – вид с широким ареалом, но охраняемый в настоящее время на территории России [7], а также в ряде европейских стран и в Канаде [23]. Лобария встречается в бореальной и умеренной зонах, нежарких тропических лесах, а также в горных областях и областях с морским климатом [13]. Многие ученые отмечают, что в настоящее время происходит сокращение ареала лишайника в результате вырубки лесов и загрязнения воздуха [7,23], но исследований степени уязвимости вида к этим воздействиям нам неизвестно. В Европейской части России лобария встречается в основном на стволах старых осин ( Populus tremula L.) [13]. Находки лишайника в таежной зоне отмечены также на стволах ели ( Picea sp.), пихты ( Abies sibirica Ledeb.), можжевельника ( Juniperus communis L.), липы ( Tilia cordata Mill.), дуба ( Quercus robur L.), клена остролистного ( Acer platanoides L.), вяза шершавого ( Ulmus glabra Huds.), березы ( Betula sp.), ольхи ( Alnus sp.), рябины обыкновенной ( Sorbus aucuparia L.), ивы козьей ( Salix caprea L.), черемухи ( Padus avium Mill.), жимолости ( Lonicera sp.) [6,13].

Ценотическая приуроченность лобарии изучена слабо. Известно, что лишайник встречается в различных типах лесных сообществ: в ельниках, старовозрастных осинниках, хвойно-мелколиственных лесах, а также в лесах с участием широколиственных пород [6,13]. Изучение ценотической приуроченности лишайника важно для организации мониторинга состояния этого редкого вида, поиска новых мест его обитания и разработки стратегии его охраны.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Ценотическую приуроченность лобарии легочной

и прогнозирование мест ее возможного нахождения изучали в лесных массивах, расположенных на северо-востоке Костромской области, относящихся к подзоне южной тайги [14]. Широкомасштабное лесопользование в Костромской области началось только в XX в. Еще к началу века более половины территории области было покрыто «коренными елово-пихтовыми лесами» [4]. Активная лесозаготовительная деятельность с применением сплошнолесосечных концентрированных вырубок, иногда с последующим искусственным лесовосстановлением, началась в 30-40-х гг. ХХ в. Леса области неоднократно подвергались пожарам; известно, что при пожаре 1932 г. практически вся северовосточная часть области была пройдена огнем [16]. К настоящему времени в лесном покрове Костромской области преобладают мелколиственные (березовые и осиновые) и сосновые насаждения; фрагменты старовозрастных темнохвойных (еловых и елово-пихтовых) и смешанных темнохвойношироколиственных лесов сохранились преимущественно на северо-востоке области, в наиболее труднодоступных местах [1,10,11]. Изменение состава и структуры лесного покрова в Костромской области в ХХ в. повлекло за собой сокращение ареала лобарии легочной. Согласно литературным данным, в начале века лишайник был обычным лесным видом, широко распространенным по всей области [16]. Все известные современные находки лобарии легочной приурочены только к северовосточной части области; в более освоенной человеком юго-западной части области находок лишайника в настоящее время не отмечено [12].

В нашей работе были использованы геоботанические описания из базы данных FORUS [24] и описания Н.В. Ивановой, собранные в лесах северо-востока Костромской области. В выборку включены описания 2003-2004 гг., сделанные в экспедициях ЦЭПЛ РАН в Вохомском, Кологривском, Мантуровском, Межевском, Октябрьском, Павин- ском и Поназыревском районах [10,11], а также авторские описания 2011 г., сделанные в Шарьин-ском районе в лесных сообществах с участием ло-барии легочной. Все геоботанические описания выполнены на площадках 100 кв. м по методике Браун-Бланке с выделением ярусов: A - древесного, B – кустарникового (подроста и подлеска), C – травяно-кустарничкового, D – мохово-лишайникового. Всего в анализ включено 469 геоботанических описаний.

Для определения ценотической приуроченности лобарии легочной проводили типизацию всех геоботанических описаний, собранных в исследуемом регионе; определяли типы; сообществам с присутствием исследуемого вида лишайника давали цено-тическую и экологическую характеристику; выполняли непрямую ординацию геоботанических описаний с учетом покрытия-обилия видов в напочвенном покрове; определяли местоположение описаний с лишайником на ординационной диаграмме и, наконец, оценивали возможность присутствия изучаемого редкого вида в растительных сообществах разных типов. Результаты сопоставляли с литературными данными и имеющимися гербарными образцами.

Типизацию описаний проводили в два приема путем применения эколого-ценотического подхода по методике, изложенной ранее [20]. Сначала разделяли все геоботанические описания по доминантам древесного яруса на группы, соответствующие уровню формаций. Затем, в пределах формаций выделяли группы ассоциаций по доминированию одной или нескольких эколого-ценотических групп (ЭЦГ) в напочвенном покрове с учетом результатов непрямой ординации описаний. Использовались следующие ЭЦГ [17,18]: А. собственно лесные виды: неморальные (Nm), бореальные (Br), нитро-фильные (Nt), боровые (Pn); Б. высокотравные ви- ды (TH) - светолюбивые опушечные виды неморальной, бореальной и нитрофильной групп; В. луговые виды (Md); Д. – виды низинных болот, прибрежно-водные, внутриводные и виды свежего аллювия (Wt), Г. – виды олиготрофных болот (Olg). Общий список ЭЦГ доступен в Интернете [15]. Ор-динацию проводили методом неметрического многомерного шкалирования (NMS) в программе PC-ORD [22]; использовали меру расстояний Брея-Кертиса. Для интерпретации осей ординации и экологической характеристики сообществ в программе Ecoscale [2] для каждой площадки рассчитывали средневзвешенные на обилие видов баллы площадок по шкалам Ландольта [21].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

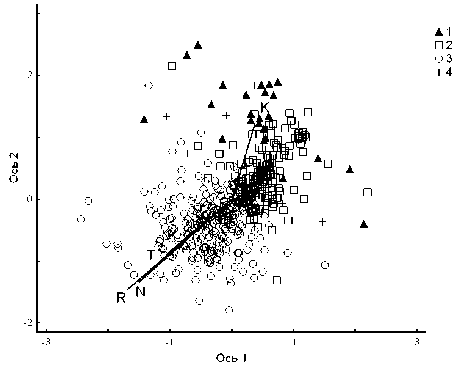

В результате классификации имеющихся геоботанических описаний в темнохвойных (еловых и елово-пихтовых), осиновых, сосновых, березовых, липовых и черноольховых лесах было выделено 24 группы ассоциаций. По типологии южно-таежных лесов, принятой в Ценофонде лесов Европейской России и разрабатываемой в ЦЭПЛ РАН [3,5], выделенные группы ассоциаций были отнесены к следующим секциям (Рис. 1. А ): (1) лишайниковой – подсекция зеленомошно-лишайниковая; (2) зеленомошной – подсекции кустарничковая и мелкотравная; (3) травяной – подсекции мелкотравная (неморально-бореальная), сложная (бореальнонеморальная), высокотравная и нитрофильная; (4) сфагновой. L. pulmonaria была встречена в липняках бореально-неморальных, осинниках бореальнонеморальных и неморально-бореальных, ельниках высокотравных и зеленомошно-кустарничковых и березняках бореально-неморальных, т.е. в фитоценозах травяной и зеленомошной секций (рис. 1. Б , табл. 1).

А – отмечены площадки, относящиеся к разным секциям по типологии [3]: 1 – лишайниковая, 2 – зеленомошная, 3 – травяная, 4 – сфагновая.

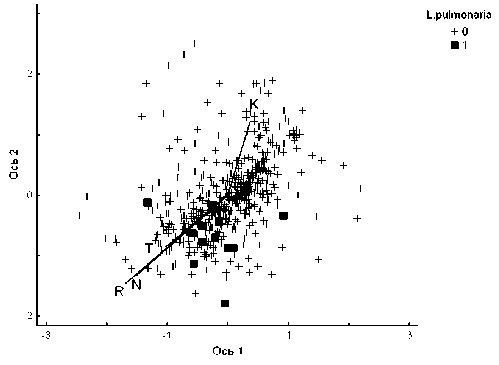

Рис. 1 . Положение геоботанических описаний в пространстве 2-х первых осей NMS. Вектора показывают корреляцию экологических факторов с осями ординации: N - богатство почвы элементами минерального питания, R - кислотность почвы, T - температурный режим, K – континентальность климата.

Б – отмечены площадки с присутствием (1) и отсутствием (0) L.pulmonaria .

Секция травяная. Подсекция высокотравная. Лесные сообщества этой подсекции в исследуемом регионе чаще всего приурочены к поймам и долинам малых рек и ручьев, реже – к водоразделам. В составе древесного яруса доминируют ель ( Picea abies (L.) H. Karst.) и пихта, липа, иногда береза ( Betula pubescens Ehrh., реже Betula pendula Roth). В сообществах этой подсекции следы антропогенных воздействий (пожаров, рубок), как правило, минимальны; часто отмечено наличие нескольких поколений в популяциях древесных видов, окон в пологе леса и ветровально-почвенных комплексов. В исследованных лесах этой подсекции L. pulmon-aria встретилась на стволах старых осин, присутствующих в древостое. По литературным данным, в заповеднике «Кологривский лес» L. pulmonaria также широко встречается в старовозрастных (возраст ели порядка 120 лет) высокотравных пихто-ельниках (в травяном ярусе доминирует Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray). Здесь лишайник произрастает на стволах липы, клена остролистного, вяза шершавого, рябины обыкновенной, ивы козьей, очень редко на ели [6, 19].

Секция травяная. Подсекция сложная (бореально-неморальная). К этой подсекции относится большая часть сообществ из анализируемой нами выборки, в которых была отмечена лобария легочная. В древесном ярусе доминируют ель, липа, осина, береза. Сообщества средневозрастные (40-80 лет), реже старовозрастные (80-90 лет для мелколиственных и более 100 – для темнохвойных и липы).

Леса этой подсекции в исследуемом регионе, как правило, сформированы на месте сплошных и выборочных рубок, иногда на месте создания после-рубочных (чаще всего еловых) культур, а также в результате зарастания сенокосных пойменных лугов. Лобария легочная в сообществах этой подсекции была встречена на старых деревьях осины и липы. Один раз вид был отмечен на стволе дуба в пойме р. Ветлуга (Шарьинский район).

Секция травяная. Подсекция мелкотравная (неморально-бореальная). В напочвенном покрове лесов этой подсекции доминируют бореальные виды, но значительную роль играют неморальные травы. В составе древостоя в исследуемом регионе доминируют ель, береза, осина, сосна. Эти сообщества, как правило, образованы после вырубок или пожаров, о чем свидетельствует наличие многочисленных углей в почве. Древостои относятся к группе средневозрастных, реже – старовозрастных. Ло-бария легочная в осиннике бореально-неморальном была встречена на старой рябине.

Секция зеленомошная. Подсекция кустарничковая. В напочвенном покрове лесов этой подсекции в исследуемом регионе доминирует черника ( Vac-cinium myrtillus L.). В древостое доминируют ель, сосна, редко Betula pubescens Ehrh. Все сообщества испытали повторяющиеся воздействия пожаров, и в большинстве своем относятся к группе средневозрастных. Лобария была встречена в ельнике-черничнике на осинах, единично участвующих в составе древостоя.

Таблица 1. Ценотическая приуроченность лобарии легочной в лесных сообществах северо-восточной части Костромской области

|

Секция / подсекция по Ценофонду лесов Европейской части СССР |

Тип леса |

Форофиты лобарии легочной |

|

Секция травяная. Подсекция высокотравная |

Ельники высокотравные |

Populus tremula , Picea abies .*, Tilia cordata *, Sorbus aucuparia .*, Salix caprea *, Acer platanoides *, Ulmus glabra * |

|

Секция травяная. Подсекция сложная (бореально-неморальная) |

Липняки бореальнонеморальные |

Tilia cordata, Quercus robur |

|

Осинники бореальнонеморальные |

Populus tremula . |

|

|

Березняки бореальнонеморальные |

Tilia cordata, Populus tremula |

|

|

Секция травяная. Подсекция мелкотравная (неморально-бореальная) |

Осинники неморальнобореальные |

Sorbus aucuparia |

|

Секция зеленомошная. Подсекция кустарничковая |

Ельники черничные |

Populus tremula |

|

Секция зеленомошная. Подсекция мелкотравная |

Ельники бореальномелкотравные |

Populus tremula *, Salix caprea * |

|

Секция сфагновая |

Ельники сфагновые |

Populus tremula * |

Примечание: *только по литературным данным [6, 8, 9, 19]

Таким образом, в исследованных лесах лобария легочная чаще встречалась в сообществах травяной секции. Соответствующие этим сообществам площадки на ординационной диаграмме находятся в «нижней центральной» области (Рис. 1. Б ); они расположены достаточно компактно и «занимают места» преимущественно на слабокислых почвах, от умеренно бедных до среднебогатых, состоят преимущественно из растений, избегающих экстремально континентального климата [21]. Вместе с тем, наличие лобарии в ельнике-черничнике (крайне правая точка «с лобарией» на Рис. 1. Б ) позволяет предположить возможность встречи этого редкого вида лишайника в лесах зеленомошной секции (как бореально-мелкотравных, так и кустарничковых), занимающих на ординационной диаграмме «центральную правую» область (Рис. 1. А ). Наше предположение подтвердилось литературными данными [6,8], согласно которым лишайник был встречен в ельниках кисличных в Кологривском районе на стволах осины и ивы козьей.

Следует отметить, что в Костромской области лобария была также встречена в фитоценозах, относящихся к сфагновой секции: это гербарные образцы 20-х гг. XX в. [9] и современные находки [8]. Тем самым подтверждается принципиальная возможность существования лобарии легочной в широком по экологическим условиям спектре сообществ вследствие высокой экологической пластичности и адаптивной способности вида [13]. Однако, устойчивость существования популяций лобарии в большой степени связана с наличием в сообществе в достаточном количестве ее потенциальных форо-фитов – соответствующих видов деревьев разного возраста, необходимых для приживания зачатков лишайника. Из литературных данных также известно, что длительное существование популяций лобарии возможно только в наименее нарушенных сообществах с разновозрастным и разновидовым древостоем [23].

Данные о числе видов-форофитов лобарии в каждой выделенной группе сообществ в исследуемом регионе (табл.1) позволяют ожидать наибольшую частоту встречаемости лишайника в высокотравных и бореально-неморальных лесах, которые в наименьшей степени нарушены предшествующими воздействиями. В остальных сообществах можно ожидать лишь единичную встречаемость лобарии вследствие недостаточного числа ее потенциальных форофитов и одновозрастности древостоев [9,10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследуемом регионе лобария легочная отмечена в фитоценозах травяной, зеленомошной и сфагновой секций. По геоботаническим данным наиболее часто она встречается в травяных лесах. Форофитами лобарии в Костромской области являются деревья восьми видов. Наибольшее число форофитов зафиксировано в высокотравных лесах, наименьшее – в зеленомошных и сфагновых. Травяные (высокотравные и бореально-немо-ральные) леса в южной тайге наиболее благоприятны для устойчивого существования популяций исследуемого вида лишайника.

Список литературы Прогнозирование мест присутствия редкого лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. на северо-востоке Костромской области по геоботаническим данным

- Браславская Т.Ю., Тихонова Е.В. Оценка биоразнообразия таежных лесов на северо-востоке Костромской области//Лесоведение. 2006. № 2. С. 34-50.

- Грохлина Т.И., Ханина Л.Г Автоматизация обработки геоботанических описаний по экологическим шкалам//Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Мат. Всеросс. науч. конф. Йошкар-Ола: Мар. ГУ. 2006. С. 87-89.

- Группы типов леса южной тайги и подтаежной зоны Европейской России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/type_forest3.html

- Дюбюк Е. Леса и лесное хозяйство Костромской губернии//Матер. для оценки земель Костромской губернии. Кострома. 1912. Т. 12. Вып. 1. Ч. 1. С. 52-98.

- Заугольнова Л.Б., Морозова О.В. Типология и классификация лесов Европейской России: методические подходы и возможности их реализации//Лесоведение. 2006. № 1. С. 34-48.

- Иванова Н.В, Немчинова А.В., Грозовский С.А. Перспективы существования популяций Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. в различных типах лесных сообществ Костромской области//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2011. № 1. С. 7-10.

- Красная книга России (растения и грибы)/Сост. Р.В. Камелин и др. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2008. 855 с.

- Криницын И.Г., Подобина Е.Н., Ситников К.С., Ситникова О.Н. Новые находки растений Красной книги Костромской области и РФ на территории ФГУ ГПЗ «Кологривский лес им. М.Г. Синицына» и Кологривского района Костромской области//Современные проблемы популяционной экологии, геоботаники, систематики и флористики. Мат. науч. конф. Т. 2. Кострома. 2011. С. 151-155.

- Ладыженская, 1927 [Гербарный лист]. Лихенологический гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН.

- Луговая Д.Л. Влияние экотопических факторов и природопользования на разнообразие лесных сообществ севера Костромской области//Экология. 2010. № 1. С. 9-16.

- Луговая Д.Л. Разнообразие растительных сообществ после пожаров и рубок в лесах Костромской области//Лесоведение. 2008. № 4. С. 34-43.

- Немчинова А.В., Иванова Н.В. Тенденции распространения Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. в лесах Костромской области//Мат. 5-й конф. «Изучение грибов в биогеоценозах». Пермь. 2009. В печати.

- Пыстина Т.Н., Семенова Н.А. Экологические особенности лишайника Lobaria pulmonaria (Lobariaceae) в республике Коми//Бот. журнал. 2009. Т. 94. № 1. С. 48-58.

- Растительность Европейской части СССР. Л., 1980. 426 с.

- Расширенная система эколого-ценотических групп видов сосудистых растений для бореальной, гемибореальной, умеренной лесных зон Европейской России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.impb.ru/index.php?id=div/lce/ecg

- Русанов А.В. Природопользование в Костромском Заволжье//Костромское Заволжье: природа и человек (эколого-социальный очерк). М.: ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН. 2001. С.143-171.

- Смирнов В.Э., Ханина Л.Г., Бобровский М.В. Обоснование системы эколого-ценотических групп видов растений лесной зоны Европейской России на основе экологических шкал, геоботанических описаний и статистического анализа//Бюлл. МОИП. Сер. Биол. 2006. Т. 111. № 2. С. 36-47.

- Смирнова О.В., Ханина Л.Г., Смирнов В.Э. Эколого-ценотические группы в растительном покрове лесного пояса Восточной Европы//Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. М. Наука, 2004. Кн. 1. С. 165-175.

- Терентьева Е.В., Нестерова С.А. Некоторые особенности распространения Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. на Кологривском участке заповедника «Кологривский лес им. М.Г. Синицына)//Современные проблемы популяционной экологии, геоботаники, систематики и флористики. Мат. межд. науч. конф. Т. 1. Кострома. 2011. С. 222-224.

- Ханина Л.Г., Смирнов В.Э., Бобровский М.В. Новый метод анализа лесной растительности с использованием многомерной статистики (на примере заповедника "Калужские засеки")//Бюл. МОИП. Отд. биол. 2002. Т. 107. № 1. С. 40-48.

- Landolt E. Okologische Zeigerwerts zur Sweizer Flora. Veroff. Geobot. Inst. ETH. Zurich. 1977. V. 64. P. 1-208.

- McCune, B., Mefford M.J. Multivariate Analysis of Ecological Data. MjM Soft-ware. 1999. 237 pp.

- Scheidegger Ch, Frey B., Walser J-Cl. Reintroduction and augmentation of populations of the endangered Lobaria pulmonaria: methods and concepts//Lobarion lichens as indicators of the primeval forests of the Eastern Carpathians. Darwin International Workshop, 25-30 May 1998. Kostrino, Ukraine. P. 33-52.

- Smirnova O., Zaugol'nova L., Khanina L., Braslavskaya T., Glukhova E. FORUS database on geobotanic relevés of European Russian forests//Lakhno V.D. (ed.) Mathematical biology and bioinformatics. 1st Int. conf. MAX Press, Moscow. 2006. P. 150-151.