Прогнозирование развития рака предстательной железы. Мультидисциплинарный подход

Автор: Костин А.А., Кульченко Н.Г., Толкачев А.О.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1 (25), 2017 года.

Бесплатный доступ

Дифференциальная диагностика рака предстательной железы (РПЖ) и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) является актуальной и сложной проблемой амбулаторной урологии. Определение уровня простат-специфического антигена (ПСА) считается многими урологами «золотым» эталоном скрининга РПЖ. Однако не всегда удается достоверно установить диагноз РПЖ, что часто к гепердиагностике и увеличению числа не нужных биопсий предстательной железы. Нами был проведен ретроспективный анализ 122 пациентов, находившихся на обследовании по поводу РПЖ. Все пациенты были разделены на две группы: основная - 59 (48,3 %) мужчин с верифицированным РПЖ и контрольная - 63 (51,7 %) больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Сначала мы проводили сравнительный анализ множества факторов: возраст, вес, вредные привычки, уровень тестостерона, уровень простат-специфического антигена (ПСА), сопутствующая патология, группа крови, резус-фактор, пальцевое ректальное исследование, результаты ультразвукового исследования предстательной железы. Далее с помощью общих моделей дискриминантного анализа мы выявили пять наиболее значимых факторов риска рака простаты. Окончательно мы проводили статистический расчет прогнозирования развития РПЖ с помощью бинарной логистической регрессии. Клинические результаты исследования имели гистологической подтверждение путем морфологического исследования. По показаниям мы выполняли биопсию предстательной железы, с последующим изучением микропрепаратов.

Рак предстательной железы, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, морфология предстательной железы

Короткий адрес: https://sciup.org/14344258

IDR: 14344258 | УДК: 616.65-006

Текст научной статьи Прогнозирование развития рака предстательной железы. Мультидисциплинарный подход

Введение . Дифференциальная диагностика рака предстательной железы (РПЖ) и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) является актуальной и сложной проблемой амбулаторной урологии [2, 5, 6, 7]. Точная топическая диагностика распространенности патологического процесса на основании данных клинического обследования крайне важна для выбора метода лечения РПЖ, так как РПЖ отличается от других злокачественных опухолей огромным биологическим потенциалом, вариабельностью клинических форм [1, 4].

На сегодняшний день определение уровня простат-специфического антигена (ПСА) считается «золотым» скринингом РПЖ, однако не всегда удается достоверно установить диагноз, что приводит часто к гепердиагностике и увеличению числа не нужных биопсий предстательной железы [3, 6]. Поэтому для правильной оценки возможного развития РПЖ, профилактики, ранней диагностики и лечения необходимо учитывать множество внешних и внутренних факторов, влияющих как на функцию предстательной железы, так и всего организма.

Цель исследования – улучшить результаты диагностики рака предстательной железы с помощью бинарной логистической регрессии.

Материалы и методы исследования . Нами был проведен ретроспективный анализ 122 пациентов, находившихся на обследовании по поводу РПЖ. Все пациенты были разделены на две группы: основная – 59 (48,3 %) мужчин с верифицированным РПЖ и контрольная – 63 (51,7 %) больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ).

С целью анализа факторов риска развития РПЖ мы проводили сравнительный анализ данных пациентов обеих групп по следующим критериям:

-

1. Возраст.

-

2. Характер жалоб (резкое похудание, болезненное мочеиспускание, отвращение к пище, постоянная мышечная слабость, боль в промежности и над лобком, IPSS, QoL).

-

3. Антропометрические параметры (вес, рост).

-

4. Анамнез (травмы и операции на органах мочеполовой системы, вредные привычки, прием алкоголя, производственные вредности).

-

5. Сопутствующая патология (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ИБС, атеросклероз, вирус простого герпеса, анемия, простатит, инфеционные заболевания почек, мочевого пузыря, мошонки).

-

6. Группа крови и резус-фактор.

-

7. Уровень простат – специфического антигена (ПСА).

-

8. Пальцевое ректальное исследование (ПРИ).

-

9. Признаки возрастного гипогонадизма (наличие волос на теле, наличие волос на голове, определение уровня общего тестостерона).

-

10. Ультразвуковое исследование (объем простаты, объем остаточной мочи, гипер – и гипоэхогенные включения в предстательной железе).

Обработка данных исследования проводилась с использованием пакета прикладных статистических программ STATISTICA версии 6,0 для Windows. Применялись общепринятые ста- тистические критерии: сравнение независимых выборок проводилось по критериям Стьюдента, Forsys-Brown, Шефе (для количественных признаков). Качественные признаки (принимающие значения «есть» или «нет») исследовали с использованием таблиц сопряженности по критерию (хи-квадрат) Пирсона и отношению шансов Кронфилда. Вероятность ошибочных заключений оценивалась по общепринятому для медицинских исследований уровню значимости р ≤ 0,05. Для прогнозирования развития РПЖ использовалась программа: «Общие модели дискриминантного анализа, GDA». Эта программа не устанавливает никаких ограничений на тип используемого предиктора (категориальный или непрерывный) или на тип определяемой модели. Учитывая, что между признаками, включенными в исследования, может существовать нелинейная зависимость, для прогноза развития РПЖ также использовалась логистическая регрессия. Для более детальной оценки данных, с целью выявления наиболее информативных признаков и сокращения размерности, был применен факторный анализ.

Главными целями факторного анализа являются сокращение числа переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей между переменными, т.е. классификация переменных. Поэтому факторный анализ используется или как метод сокращения данных, или как метод классификации переменных.

После многофакторного анализа и изучения общих моделей дискриминантного анализа мы проводили статистический расчет прогнозирования развития РПЖ с помощью бинарной логистической регрессии.

Существует необходимость проводить расчеты с помощью бинарной логистической регрессии, так как дискриминантный анализ позволяет использовать только одну статистическую процедуру, в которой принимают участие одна категориальная зависимая переменная и несколько независимых переменных с любым типом шкалы. Логистическая регрессия в некоторых случаях дает наивысшую четкость классификации. При бинарной логистической регрессии использовалась зависимость дихотомической (могущей принимать только два значения 0 или 1 и 2 и – т.п.) переменной от одной или нескольких независимых переменных, имеющих любой тип шкалы.

По показаниям мы выполняли пациентам мультифокальную (не менее 12 точек) трансректальную биопсию предстательной железы. Полученные ткани предстательной железы мы подвергали общепринятой гистологической проводке, с последующим окрашиванием срезов гематоксилином и эозином. Гистопрепараты мы исследовали под световым микроскопом Ломо Микмед 80-1 (Россия) и UNICO H 600 (США), оснащенным компьютерной видеоприставкой. Изучение препаратов проводилось при увеличении в 10 и 40 раз.

Результаты и обсуждение. Первоначально мы изучили ретроспективно и проспективно характер жалоб пациентов обеих групп.

Учитывая, что между признаками РПЖ, включенными в исследования, может существовать нелинейная зависимость, для прогноза развития РПЖ использовалась логистическая регрессия.

Статистический анализ с использованием метода логистической регрессии позволяет определить вероятность того, что тот или иной случай (в нашем случае больной) (на основании определенных характеристик) попадает в ту или иную целевую группу. Наиболее информативные факторы риска РПЖ (признаки) вошедшие в логистическую регрессию представлены в таблице 1.

Таблица 1

Информативность признаков включенных в логистическую регрессию прогнозирования развития РПЖ

|

Симптомы (признаки) (Xi) |

Вес признака (Wi) |

Информативность по критерию Фишера |

|

1 Инфекционные заболевания |

–21,64 |

163,8 |

|

2 Уровень ПСА |

–1,0 |

119,1 |

|

3 Уровень креатинина |

–0,479 |

91,7 |

|

4 Мышечная слабость |

–3,79 |

90,3 |

|

Константа |

66,0 |

|

Для окончательного прогноза вероятности риска развития РПЖ для конкретного пациента мы предлагаем использовать формулу:

P = 1/1 + eΖ, где e – постоянная величина, равная 2,71;

-

- для рассматриваемого больного в одной из анализируемых групп классификации (это всегда группа зависимой переменной, имеющая больший код, в нашем случае 1-РПЖ, а у группы аденомы код соответственно равен 0);

-

- значение Z необходимо расчитать по дополнительной формуле:

Ζ = 66,0 – 21,64×Пр1 – 1,0×Пр2 – 0,479×Пр3 – 3,79×Пр4, где 1 – инфекционные заболевания; 2 – уровень ПСА; 3 – уровень креатинина; 4 – мышечная слабость (табл. 1).

Используя данный математический расчет, обладая минимальными результатами клинического обследования можно предположить вероятность наличия рака предстательной железы у пациента с точностью, приближающейся к 100 %.

Обладая полученным опытом и возможным широким применением метода многофакторного анализа и логической регрессии, можно избежать «не нужных биопсий» у пациентов с ПСА 4–9 нг/л.

Следовательно, применение дискриминантного анализа и логистической регрессии позволило с достаточной точностью классифицировать больных и сформировать при скрининге группу риска РПЖ.

Клиническое наблюдение 1

Больной А., 66 лет обратился с жалобами на затрудненное мочеиспускание, учащенное мочеиспускание, ноктурию до 1–2 раза, боль в промежности тянущего характера, мышечную слабость, снижение массы тела за последний год на 8 кг.

Из анамнеза известно, что вышеуказанные жалобы появились в течение 1 года. За медицинской помощью не обращался. На протяжении 7 лет страдает МКБ. Хроническим пиелонефритом. У родственников онкологические заболевания мочевыводящей системы отрицает.

Объективно. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Частота – 72 уд./мин. АД 140/80 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Область почек не изменена, безболезненная. Наружные половые органы развиты правильно. Стул без особенностей. Мочеиспус- кание учащено, затруднено. При ректальном осмотре: простата увеличена в размерах в 2 раза, плотной консистенции, определяется умеренная болезненность, очагов уплотнения не определяется, срединная борозда сглажена.

Лабораторные показатели. Общий анализ крови: гемоглобин – 109 г/л, эритроциты – 3,0×1012/л; лейкоциты – 9,3×109/л; палочкоядерные – 1 %; сегментоядерные – 61 %; эозинофилы – 1 %; моноциты – 8 %; лимфоциты – 23 %; СОЭ – 8 мм/час.

Биохимический анализ крови: билирубин – 18,4 мкмоль/л; холестерин – 5,4 ммоль/л; мочевина – 7,0 ммоль/л; креатинин – 56 мкмоль/л; сахар – 3,8 ммоль/л; АСТ – 0,16 ед; АЛТ – 0,07 ед; ПСА – 36 нг/л.

Общий анализ мочи: с/ж, прозрачная, реакция – кислая, удельный вес – 1019, белок – отр.; лейкоциты – 2–3 в п/зр, эритроциты – 2–4 в п/зр.

Суммарная оценка симптомов при заболеваниях предстательной железы (IPSS) – 18 баллов.

Оценка качества жизни (QoL) – 4 балла.

Урофлоуметрия: время мочеиспускания – 65 с, суммарный объем мочеиспускания – 176 мл, Qmax – 7,5 мл/с.

Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря: контуры мочевого пузыря ровные, четкие, стенка 5 мм, содержимое мочевого пузыря однородное, анэхогенное, патологические образования не визуализируются. Предстательная железа: контуры ровные, капсула утолщена до 3 мм, размер 52×48×42 мм (объем простаты – 52,4 см3), эхогенность повышена, структура диффузно неоднородная, гипоэхогенных участков не выявлено. Отмечается умеренный внутрипузырный рост. Объем остаточной мочи – 54 см3.

Учитывая жалобы, анамнез, данные объективного и клинического обследования, у пациента установлен диагноз: ДГПЖ. Bl. Prostatae.

Для окончательного прогноза вероятности риска развития РПЖ для данного пациента по формулам:

P = 1/1 + eΖ, где e = 2,71 (постоянная величина).

Ζ= 66,0 – 21,64×Пр1 – 1,0×Пр2 – 0,479×Пр3 – 3,79×Пр4, где 1 – инфекционные заболевания; 2 – уровень ПСА; 3 – уровень креатинина; 4 – мышечная слабость (табл. 2), мы произвели следующие расчеты:

Ζ будет равна: Ζ = 66,0 – (21,64×1) – (36,0×1) – (56,0×0,479) – (3,79×1) = –22,25.

Таким образом 2,71 – 22,25 = 1,86×10 – 24 ≈ 0. Следовательно, Р = 1/1 + 0 = 1,0, а значит, вероятность для данного больного попасть в группу больных РПЖ равна 100 %.

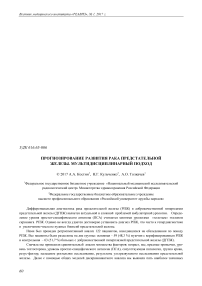

Следовательно, пациенту показано выполнить биопсию предстательной железы. Гистологическое заключение: выявлены железистые комплексы разного диаметра, почти вплотную примыкающих друг к другу. Наряду с железистыми структурами выявлены солидные разрастания опухолевых клеток (расрастание мелкоацинарной аденокарциномы карциномы (атипические клетки с мелкими центрально расположенными ядрышками). Просветы ацинусов заполнены атипичными клетками, инфильтрирующих строму. Базальные клетки ацинусов отсутствуют (рис. 1). Гистологическая картина соответствует мелкоацинарной аденокарциноме предстательной железы по Глиссону 3(G3).

Пациент направлен для наблюдения и лечения в онкологический диспансер.

Рис. 1. Рак предстательной железы (мелкоацинарная аденокарцинома предстательной железы, G3). Окраска гематоксилином и эозином. А. Ув.10. Б. Ув 100

Клиническое наблюдение 2

Больной В., 57 лет обратился с жалобами на затрудненное мочеиспускание, учащенное мочеиспускание, ноктурию до 3 раз.

Из анамнеза известно, что вышеуказанные жалобы появились в течение 1,5 лет, не лечился. По поводу хронического простатита лечился у уролога 5 лет назад. Наличие профессиональных вредностей, онкологических заболеван и й у родственников отрицает.

Объективно. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. Периферические лимфатические узлы не увеличен ы . Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Частота – 68 уд./мин. АД 140/90 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Область почек не изменена, безболезненная. Наружные половые органы развиты правильно. Стул без особенностей. Мочеиспускание учащено, затруднено. При ректальном осмотре: простата увел и чена в размерах в 2 раза, туго-эластической консистенции, безболезне н ная, очагов уплотнения не оп р еделяется, срединная борозда сглажена.

Лабораторные показатели. Общий анализ крови: гемоглобин – 145 г/л, эритроциты – 3,8×1012/л; лейкоциты – 6,2×109/л; палочкоядерны е – 1 %; сегментоядерные – 67 % ; эозинофилы – 1 %; моноциты – 6 %; лимфоциты – 25 %; СОЭ – 12 мм/час.

Биохимический анализ крови: билирубин – 16,3 мкмоль/л; холестерин – 5,1 м м оль/л; мочевина – 4,3 ммоль/л; креатинин – 86 мкмоль/л; с а хар – 3,5 ммоль/л; АСТ – 0,16 ед; АЛТ – 0,07 ед; ПСА – 2,7нг/л.

Общий анализ мочи: с/ж, прозрачная, реакция – кислая, удельны й вес – 10 2 0, белок – отр.; лейкоциты – 1–2 в п/зр, эритроциты – 0-1-0 в п/зр.

Суммарная оценка симптомов при заболеваниях предстательной желе з ы (IPSS) – 18 баллов.

Оценка качества жизни (QoL) – 5 баллов.

Урофлоуметрия: время мочеиспускания – 63 с, суммарный объем мочеиспускания – 182 мл, Qmax – 8,0 мл/с.

Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря: контуры мочевого пузыря ровные, четкие, стенка 5 мм, содержимое мочевого пузыря однородное, анэхогенное, патологические образования не визуализируются. Предстательная железа: контуры ровные, размер 52×45×40 мм (Объем простаты – 46,8 см3), эхогенность повышена, структура диффузно неоднородная, гипоэхогенных участков не выявлено, в парауретральной зоне единич- ные гиперэхогенные участки диаметром 3 мм, дающие акустическую тень (кальцинаты). Отмечается умеренный внутрипузырный рост. Объем остаточной мочи – 76 см3.

Учитывая жалобы, анамнез, объективные данные пациенту был установлен диагноз: доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Для окончательного прогноза вероятности риска развития РПЖ для данного пациента мы произвели следующие расчеты:

Ζ = 66,0 – (21,64×1) – (2,7×1) – 86,0×0,479) – (3,79×0) ≈ 0,47.

Следовательно, Р = 1/1 + 2,710,47 = 0,384, т.е. для данного больного вероятность попадания в группу больных РПЖ равна 38,4 %.

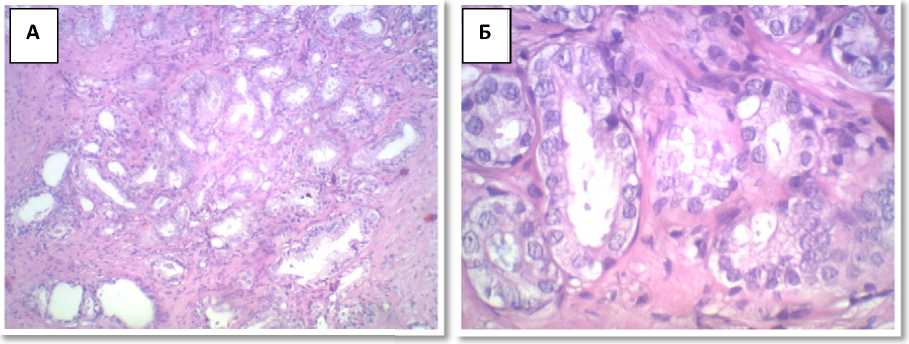

Клинические результаты исследования были подтверждены гистологическим заключением (представлены на рис. 2). На гистологическом препарате расширение ацинусов, с выраженным просветом в них. Эпителий ацинусов гипертрофирован, выражено отсутствие упорядоченных клеточных слоев эпителия, с диффузным увеличением ядер и ядрышек. В некоторых клетках ядра уменьшены и гиперхроматичны, принимают форму «колец» с просветлением в центре. Базальные клетки присутствуют. Сосудисто-стромальный стержень хорошо выражен. Гистологическая картина соответствует железисто-фиброзной узловой гиперплазии предстательной железы, простатической интраэпителиальной неоплазии (ПИН 2).

Данному пациенту была назначена медикаментозная терапия альфа 1-адреноблокаторами 0,4 мг/ сут. в сочетании с ингибиторами 5-альфаредуктазы 5 мг/ сут., и рекомендовано амбулаторное наблюдение у уролога.

Рис. 2. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, ПИН 2. Окраска гематоксилином и эозином. А. Ув. 10. Б. Ув. 100

Выводы. Бинарная логическая регрессия (математическая обработка клинических признаков болезни) у пациентов с подозрением на РПЖ обладает высокой специфичностью (97,5%). Данный метод статистической обработки позволяет выбрать из множества признаков конкретного пациентов для выполнения биопсии предстательной железы и тем самым снизить частоту напрасных биопсий, а также определить группы больных с высоким или низким риском развития РПЖ, что в свою очередь позволяет снизить затраты на диагностику и лечение данной категории пациентов.

Список литературы Прогнозирование развития рака предстательной железы. Мультидисциплинарный подход

- Ankerst D.P., Miyamoto R., Nair P.V., Pollock B.H., Thompson I.M., Parekh D.J. Yearly prostate specific antigen and digital rectal examination fluctuations in a screened population//J. Urol. 2009;181(5):2071-5

- Chua M.E., Lapitan M.C., Morales M.L., Roque A.B, Domingo J.K. 2013 Annual National Digital Rectal Exam Day: impact on prostate health awareness and disease detection//Prostate Int. 2014;2(1):31-6.

- Faulds M.H., Dahlman-Wright K. Metabolic diseases and cancer risk//CurrOpinOncol. 2012;24(1):58-61.

- Ilic D., O’Connor D., Green S., Wilt T.J. Screening for prostate cancer: an updated Cochrane systematic review//BJU Int. 2011; 107:882-91.

- Komura K., Inamoto T., Tsuji M., Ibuki N., Koyama K., Ubai T., Azuma H., Katsuoka Y. Basal cell carcinoma of the prostate: unusual subtype of prostatic carcinoma//Int. J.Clin.Oncol. 2010;11:594-600.

- La Rochelle J., Amling C.L. Prostate cancer screening: what we have learned from the PLCO and ERSPC trials//Curr. Urol. Rep. 2010; 11 (3): 198-201.

- Loeb S., Catalona W.J. Prostate-specific antigen screening: pro//Curr. Opin. Urol. 2010; 20:185-8.