Прогнозирование содержания нерастворимого остатка в коржах рабочих пластов Верхнекамского месторождения солей

Автор: Баяндина Э.О.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 1 (26), 2015 года.

Бесплатный доступ

Используя данные эксплуатационной разведки шахтных полей рудников БКПРУ-2 и БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий», получены уравнения зависимости между содержанием нерастворимого остатка (Н.О.) в рабочих пластах сильвинитового состава (КрП и АБ) и их коржах, которые рекомендуются для прогнозирования

Эксплуатационная разведка, сильвинит, рабочие пласты, коржи, содержание н.о, верхнекамское месторождение солей

Короткий адрес: https://sciup.org/147200934

IDR: 147200934 | УДК: 553.632 | DOI: 10.17072/psu.geol.26.85

Текст научной статьи Прогнозирование содержания нерастворимого остатка в коржах рабочих пластов Верхнекамского месторождения солей

Основными рабочими горизонтами ВКМС являются три пласта сильвинито-вого состава (КрII, АБ и В). В междуп-ластьях калийной залежи имеются относительно мощные прослои галопелитов, которые в переслаивании с каменной солью образуют коржи.При ведении очистных работ для обеспечения безопасности работающего персонала коржи подрезают комбайнами, что ведет к обогащению отбитой руды нерастворимым остатком.

Пласт каменной соли КрI–КрII состоит из четырех коржей, нижние два из которых для практики имеют важное значе-ние.Корж 1 залегает непосредственно на кровле слоя 1 пласта КрII. В основании коржа расположен наиболее мощный, по сравнению с другими коржами, прослой галопелита. Мощность коржа изменяется от 0,1 до 0,5м. Корж 2 средней мощностью 0,25м (от 0,1 до 0,6м) несколько отличается от остальных, поскольку часть его галопелитового прослоя представлена тонкослоистой пачкой глинисто-ангидрито-доломитовой породы (2–5см), в практике именуемой «книжечкой». Наряду с пластом маркирующей глины «книжечка» является прекрасным стратиграфическим маркером ВКМС. Междупла-стье Б–В содержит один корж, представленный тонким чередованием прослойков галопелита и галита. Мощность его изменяется от 0,1 м в северо-западных частях месторождения до 0,5–0,6 м (реже более) – в юго-восточных. В каменной соли пласта В–Г выделяется один корж. Мощность его в среднем составляет 0,1–0,2 м (до 0,5 м в юго-восточных частях ВКМС).

Методика, результаты и дискуссия

При разведке ВКМС, особенно на ее ранних этапах, опробование керна межпластовой каменной соли в большинстве случаев велось не дифференцированно. Часто весь материал с интервалов меж-дупластий входил в одну пробу, вследствие чего результаты химического анализа давали лишь характеристику среднего состава всего междупластья, т.е. содержание Н.О. в коржах оставалось неизвестным. В связи с этим есть необходи-

мость в прогнозировании содержания Н.О. в этих образованиях.

В работе [1] для определения содержания Н.О. в корже 1 пласта КрII в пределах шахтного поля рудника БКПРУ-2 было предложено уравнение у = 10,89 x +1,0 , где у - содержание Н.О. в корже 1, x - содержание Н.О. в пласте КрII по данным разведки с поверхности.

Как известно [2, 3], при бурении скважин с поверхности имеет место избирательное истирание керна, которое ведет к снижению содержания Н.О. Следовательно основным недостатком приведённого выше уравнения является то, что оно составлено с использованием неоткорректи-рованных данных разведки. Кроме того, это уравнение было получено на основе малого объема фактического материала (данные опробования 19 солеразведочных скважин и 20 сечений бороздовых проб).

Ниже, на основе использования огромного фактического материала, полученного при эксплуатации запасов сильвинита Дурыманского (шахтное поле БКПРУ-2) и Балахонцевского (шахтное поле БКПРУ-3) участков ВКМС, изложено обоснование зависимостей между содержаниями Н.О. в рабочих пластах и залегающих над ними коржах. Следует отметить, что положение этих шахтных полей в геохимических полях таково, что интервал содержания Н.О. в их пределах является наиболее характерным для всего месторождения (табл. 1).

Таблица 1. Интервалы содержаний Н.О. в пластах и коржахв пределах шахтных полей БКПРУ-2 и БКПРУ-3

|

Пласт |

Интервал содержания Н.О.,% |

Коржи |

Интервал содержания Н.О.,% |

|

КрII |

2–10 |

Корж 1 |

5–70 |

|

Корж 2 |

3–37 |

||

|

Б |

3–27 |

Корж Б |

13–67 |

Из-за весьма малого количества достоверных данных (неправильное опробование на площадях распространения пласта В сильвинитового состава) корж пласта В был исключен из дальнейших исследований.

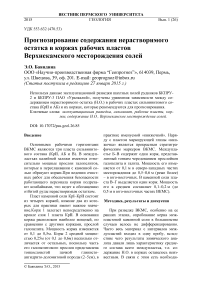

Выборка по содержанию Н.О. в пласте КрII и корже 1 включает 815 пар значений, из них 86 – данные опробования скважин подземного бур ения, а 729 – данные бороздового опробования. Коэффициент корреляции между этими параметрами 0,43, его явно недостаточно для получения надежного линейного уравнения зависимости вида Н.О.Корж1 = f(H.O.Kpii). После отбраковки выдающихся значений (43 значения) путем построения эллипса рассеяния (рис. 1) коэффициент корреляции увеличился до 0,45. Однако и это значение говорит об отсутствии тесной корреляционной связи между рассматриваемыми признаками. Дальнейшие действия заключались в поиске зависимости вида

Н.О.корж1 = Н.О.крп+ £, где – средняя разность между содержаниями Н.О. в корже 1 и пласте КрII.

Рис. 1. Поле корреляции содержаний Н.О. в пласте KpII и корже 1

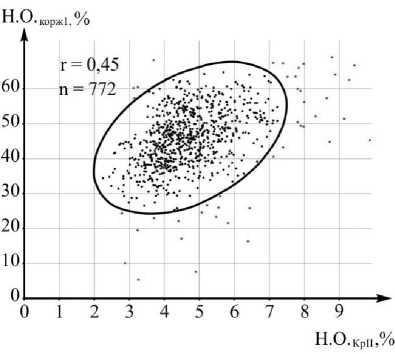

Для правомерности определения среднеарифметического необходимо установить характер распределения значений этого параметра. Гистограмма распределения частных значений δ имеет вид, весьма близкий к классическому колоколу (рис. 2, а), за исключением ее крайней левой части. После исключения 30 значений, не попадающих в интервал Хср± 2σ, были рассчитаны значения Рр по классам выборки (табл. 2).

а)

б)

Рис. 2. Гистограмма распределения значений δ и положение кумулятивной линии на вероятностной бумаге

Таблица 2. Расчет значений Р р

|

№ класса |

Содержание Н.О., % |

n |

f, % |

Р р |

|

|

Интервал |

Середина интервала |

||||

|

1 |

20–25 |

22,5 |

2 |

0,2548 |

0,0025 |

|

2 |

25–30 |

27,5 |

43 |

5,4777 |

0,0573 |

|

3 |

30–35 |

32,5 |

120 |

15,2866 |

0,2102 |

|

4 |

35–40 |

37,5 |

167 |

21,2739 |

0,4229 |

|

5 |

40–45 |

42,5 |

206 |

26,2420 |

0,6854 |

|

6 |

45–50 |

47,5 |

136 |

17,3248 |

0,8586 |

|

7 |

50–55 |

52,5 |

86 |

10,9554 |

0,9682 |

|

8 |

55–60 |

57,5 |

25 |

3,1847 |

1,0000 |

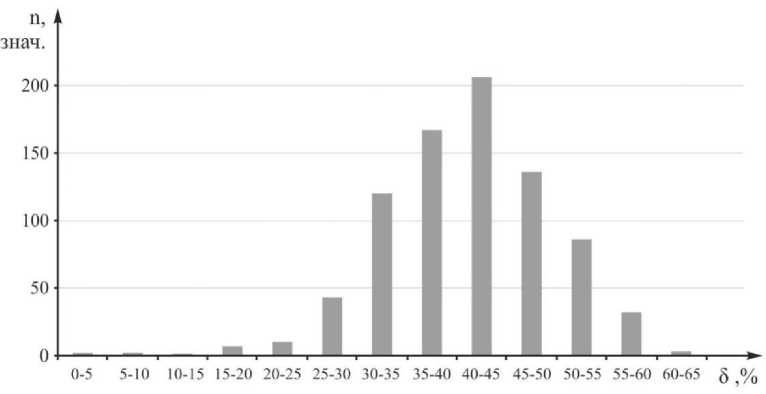

Используя данные табл. 2, на вероятностной бумаге была построена линия накопленных частостей (Р р ), которая соответствует закону нормального распределения (рис. 2, б).

Расчет по оставшимся данным (785 значений) показал, что 3 = 41,53%. Таким образом, для определения истинного содержания в корже 1 пласта КрII в практике необходимо применять формулу

Н.О. корж1 = Н.О. КрII + 41,53 . (1)

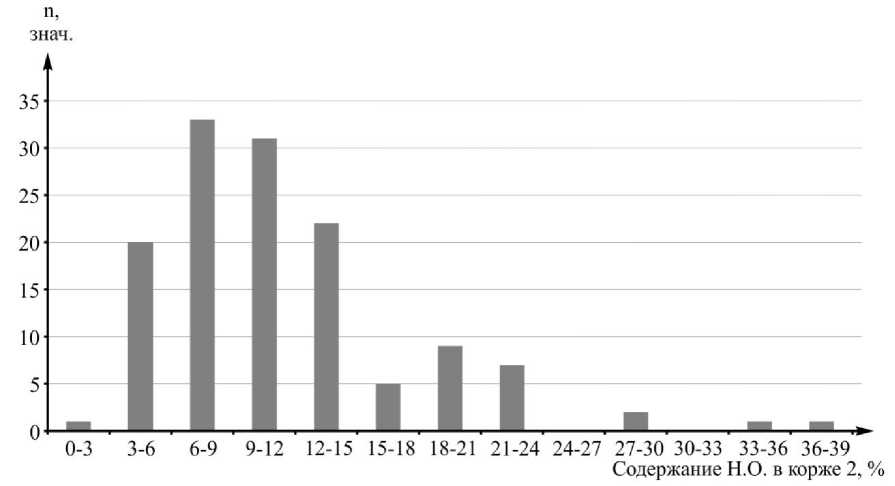

Исходная выборка содержаний Н.О. пласта КрII и коржа 2 содержит 123 пары значений, из них 79 – данные опробования скважин подземного бурения, а 44 – данные бороздового опробования. Коэф- фициент корреляции равен 0,37. Гистограмма значений содержания Н.О. в корже 2 характеризуется двумя четко выраженными вершинами с максимумами в интервалах 6–9 и 18–21% (рис. 3). Из этого следует вывод, что данная выборка неоднородна. По-видимому, это связано с тем, что опробование этого коржа не всегда проводилось одинаково и правая часть вариационной кривой отражает содержания Н.О. в тех интервалах, где была опробована только нижняя глинистая часть. Количество значений, попадающих в правую часть гистограммы (Н.О.корж2>18%), составляет 20 пар (16,3% объема всей выборки).

Рис. 3. Гистограмма распределения значений содержания Н.О. в корже 2 пласта КрII

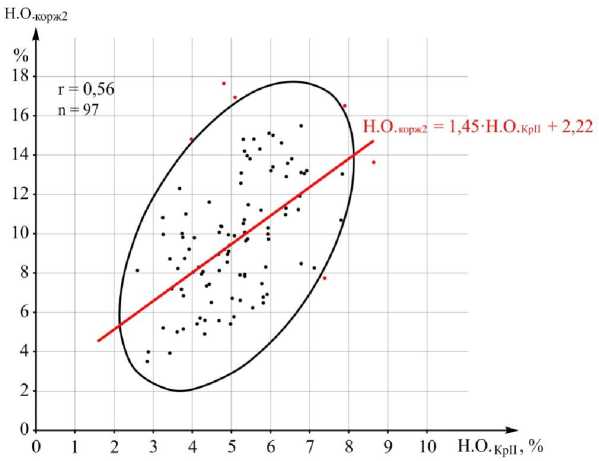

Для получения зависимости между содержаниями Н.О. в пласте и корже 2 была использована часть исходной выборки с содержанием Н.О. в корже до 18% (см. рис. 3, левая часть гистограммы). Количество парных значений составило 103. Анализ поля корреляции этих признаков (рис. 4) говорит о том, что 6 точек являются аномальными, т.е. находятся за пределами эллипса рассеяния. Таким образом, в окончательной выборке были использованы данные по 97 пересечениям.

Коэффициент корреляции равен 0,56, что говорит о достаточно тесной корреляционной связи между этими параметрами. Зависимость между содержанием Н.О. в пласте КрII и содержанием Н.О. в корже 2 может быть описана уравнением простой регрессии

Н.О. корж2 = 1,45∙Н.О. КрII + 2,22 . (2)

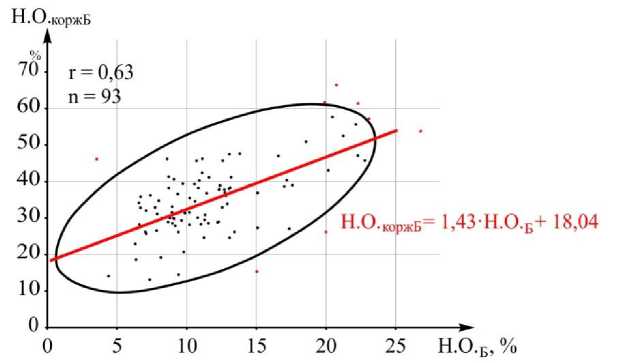

Для получения зависимости между содержанием Н.О. в пласте Б и его корже была взята выборка, состоящая из 100 пар значений, из них 40 – данные опробования скважин подземного бурения, а 60 – данные бороздового опробования. По аналогичной методике было построено поле корреляции между этими парами значений, путем построения эллипса рассеяния было отбраковано семь выдаю- щихся значений, расположенных за его пределами (рис. 5). По итоговой выборке был рассчитан коэффициент корреляции, равный 0,63, и получено уравнение регрессии

Н.О. корж = 1,43∙Н.О. Б + 18,04. (3)

Рис. 4. Поле корреляции содержаний Н.О. в пласте КрII и корже 2

Рис. 5. Поле корреляции содержаний Н.О. в пласте Б и его корже

Заключение

Таким образом, получены три уравнения (1–3), которые можно рекомендовать для применения на практике с целью прогнозирования содержаний Н.О. в коржах 1 и 2 пласта КрII и корже пласта Б. Следует отметить, что в данные уравнения необходимо подставлять истинные значения содержаний Н.О. в рассматриваемых пластах, т. е. или уже откорректированные данные разведки с поверхности, или данные эксплуатационного опробования.

Список литературы Прогнозирование содержания нерастворимого остатка в коржах рабочих пластов Верхнекамского месторождения солей

- Кудряшов А.И., Шмагина Е.Б., Рунец Г.В. Прогнозирование содержания нерастворимого остатка в калийных рудах и вмещающих породах шахтного поля БКРУ-2 (Верхнекамское месторождение)//Материалы научно-технической конференции молодых специалистов и ученых-галургов (20-21 окт. 1977, Березники)/УФ ВНИИГ. Пермь, 1978. С. 107-109.

- Мягков В.Ф. К вопросу об определении поправочного коэффициента к данным поверхностной разведки шахтных полей Верхнекамского калийного месторождения//Сб. научн. тр. Пермского политехнического института. 1961. № 8. С. 95101.

- Мягков В.Ф., Раевский В.И. Избирательное разрушение кернов сильвинитов и карнал-литовых пород при бурении скважин на Верхнекамском месторождении//Изв. вузов. Горный журнал. 1964. № 5. С. 8-12.