Прогнозирование течения панкреонекроза с помощью компьютерного моделирования объёма и характера поражения поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки

Автор: Корымасов Евгений Анатольевич, Хорошилов Максим Юрьевич, Зельтер Павел Михайлович, Жданов Алексей Викторович

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 6 (42), 2019 года.

Бесплатный доступ

Своевременное выставление показаний к оперативному вмешательству и адекватный выбор объёма и вида операции - одни из основных особенностей в тактике лечения пациентов с панкреонекрозом [1]. Существуют различные методы прогнозирования объёма деструкции поджелудочной железы, которые варьируются от определения корреляций с физикальными маркёрами до использования данных, полученных в ходе операции. Компьютерная томография брюшной полости - является основным инструментальным методом исследования пациентов с панкреонекрозом во все фазы заболевания [2]. 3D-моделирование данных компьютерной томографии способно достоверно визуализировать локализацию и распространённость некроза поджелудочной железы, а также определить дальнейшее течение заболевания и тактику лечения у больных с панкреонекрозом. Степень поражения забрюшинного пространства коррелирует с тяжестью проявлений СПОН (синдром полиорганной недостаточности). Прогнозирование объёма некроза поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки у больных с острым панкреатитом, с помощью предлагаемого способа, необходимо осуществлять при поступлении в стационар в самые ранние сроки.

Панкреонекроз, компьютерная томография, визуализация некроза, прогнозирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143172290

IDR: 143172290 | УДК: 617-089

Текст научной статьи Прогнозирование течения панкреонекроза с помощью компьютерного моделирования объёма и характера поражения поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки

Введение: Оценка данных компьютерной томографии различными специалистами при определении объёма поражения поджелудочной железы зачастую сопряжена с риском неполной или неправильной трактовки полученных данных. Отсутствие объективизации при анализе полученных данных способствует определению объёма и локализации поражения, не соответствующими действительности [1]. Согласно действующим клиническим рекомендациям, прогнозирование значительного объёма некроза поджелудочной железы и выраженного перифокального парапанкреатита, равно как прогнозирование неблагоприятного течения заболевания, осуществляется на основании критериев из классификации Атланта (2012), а именно наличия синдрома полиорганной недостаточности более 48 часов и выставляется на основании законченного клинического случая [2, 5].

Прочно укрепившаяся и используемая рентгенологическая шкала стратификации степени поражения поджелудочной железы (КТ – индекс Baltazar), в своей основе включающая распространённость некроза и наличие парапанкреатических осложнений, с высоким показателем чувствительности (70 %) позволяет определить тяжесть острого панкреатита [3]. Одним из недостатков данного метода является отсутствие воспроизводимости, т.е. определение объёма деструкции и идентификация некрозов поджелудочной железы и парапанкреати-ческих тканей одного и того же пациента разными врачами-рентгенологами и хирургами, может отличаться [4].

В случае неполной или неправильной оценки объёма поражения поджелудочной железы и парапанкреатических тканей у пациентов с панкреонекрозом крайне высок риск запоздалого выставления показаний к операции и неадекватный выбор объёма оперативного вмешательства, а также несвоевременное проведение лечебных и профилактических мероприятий.

Поэтому необходимость устранения субъективизма при оценке данных КТ и расширение способов прогнозирования течения острого панкреатита тяжёлой степени явились поводом для проведения настоящего исследования.

Цель исследования: оценить возможности прогнозирования течения заболевания у пациентов с острым панкреатитом при помощи компьютерного 3D-моделирования и анализа данных компьютерной томографии.

Материалы и методы исследования. Исследование включает в себя 2 этапа: ретроспективный и проспективный.

На ретроспективном этапе исследования мы изучили прогностическую значимость данных компьютерной томографии в определении объёма некроза поджелудочной железы и забрюшинного пространства. С этой целью был произведён анализ результатов обследования 51 оперированного пациента с диагнозом острый панкреатит (МКБ – К85.0) в период с 2013–2017 г. Пациенты ретроспективного этапа были разделены на 2 группы. Первую группу составили 29 пациентов, которым понадобились повторные оперативные вмешательства (n > 1). Вторую группу составили 22 пациента с единичной операцией (n = 1), где n – кол-во оперативных вмешательств. Необходимость повторных оперативных вмешательств расценивалась как неблагоприятное, прогрессирующее течение заболевания.

У данных групп больных было выполнено сопоставление «истинной картины» локализации и объёма поражения поджелудочной железы и парапанкреатических тканей, то есть интраоперационных данных с частотой выполнения оперативных вмешательств. При этом использовались следующие критерии, характеризующие патологический процесс:

-

• пораженный отдел поджелудочной железы;

-

• левостороннее поражение парапанкреатической клетчатки;

-

• правостороннее поражение парапанкреатической клетчатки;

-

• левостороннее поражение параколической клетчатки;

-

• правостороннее поражение параколической клетчатки;

-

• поражение мезоколон;

-

• поражение брыжейки тонкого кишечника;

-

• поражение тазовой клетчатки;

-

• характер поражения забрюшинной клетчатки (инфильтрация/некроз).

На проспективном этапе исследования мы объективизировали данные КТ и оценили эффективность разработанного способа. Для этого мы обработали и интегрировали данные КТ 14 пациентов с панкреонекрозом, поступивших в период 2017–2018 гг., с помощью разработанного способа в системе «Автоплан» (Medical Imaging Interaction Toolkit – MITK): «Способ расчёта объёма и визуализации некроза поджелудочной железы и парапанкреатических тканей». Изобретение зарегистрировано в ФИПС, патент на изобретение № RU 2688801 от 22.05.2019 [6].

Основными этапами алгоритма применения данного способа являлись:

-

1. Выполнение пациенту компьютерной томографии поджелудочной железы с болюсным контрастированием.

-

2. Загрузка полученных данных исследования в формате DICOM в систему «Автоплан».

-

3. Полуавтоматическая инкрементальная сегментация поджелудочной железы и некрозов.

-

4. Построение и пространственная визуализация трёхмерных полигональных моделей поджелудочной железы, клетчаточных пространств и некрозов.

-

5. Расчёт объёма построенных моделей.

Оценка эффективности предлагаемого способа была произведена при сравнении ретроспективной и проспективной групп исследования по следующим критериям:

-

• послеоперационная летальность;

-

• срок выполнения первой операции (число дней с момента госпитализации);

-

• количество повторных вмешательств;

-

• срок госпитализации (койко-дней).

Результаты и их обсуждение. При сопоставлении локализации и объёма поражения поджелудочной железы и парапанкреатических тканей (интраоперационных данных) с частотой выполнения оперативных вмешательств (табл. 1) в ретроспективном этапе исследования выявлены статистически значимые различия.

Таблица 1

Частота встречаемости локализации и объёма некроза поджелудочной железы и парапанкреатических тканей в зависимости от количества оперативных вмешательств (n – количество пациентов)

|

Локализация поражения |

Единичное оперативное вмешательство (n = 22) |

Повторные оперативные вмешательство (n = 29) |

|

|

Пораженный отдел поджелудочной железы |

Головка |

36,6 % |

34,5 % |

|

Тело и хвост |

54,6 % |

24,1 % |

|

|

Тотально |

9 % |

41,4 % |

|

|

Левостороннее поражение парапанкреатической клетчатки |

Есть |

86,4 % |

96,6 % |

|

Нет |

13,6 % |

3,4 % |

|

|

Правостороннее поражение парапанкреатической клетчатки |

Есть |

45,5 % |

75,9 % |

|

Нет |

54,6 % |

24,1 % |

|

|

Левостороннее поражение параколической клетчатки |

Есть |

40,9 % |

72,4 % |

|

Нет |

59,1 % |

27,6 % |

|

|

Правостороннее поражение параколической клетчатки |

Есть |

31,8 % |

62 % |

|

Нет |

68,2 % |

38 % |

|

|

Поражение мезоколон |

Есть |

4,5 % |

27,6 % |

|

Нет |

95,5 % |

72,4 % |

|

|

Поражение брыжейки тонкой кишки |

Есть |

0 |

20,6 % |

|

Нет |

100 % |

79,3 % |

|

|

Поражение тазовой клетчатки |

Есть |

0 |

6,9 % |

|

Нет |

100 % |

93,1 % |

|

|

Характер поражения забрюшинной клетчатки |

Инфильтрация |

86,4 % |

58,6 % |

|

Некроз |

13,6 % |

41,4 % |

|

При этом в группе пациентов с повторными оперативными вмешательствами превалировали следующие критерии: тотальный панкреонекроз – 41,4 %; правостороннее поражение парапанкреатической клетчатки – 75,9 %; левостороннее поражение параколической клетчатки – 72,4 %; правостороннее поражение параколической клетчатки – 62 %; поражение мезоколон – 27,6 %; поражение брыжейки тонкой кишки – 20,6 %; характер поражения забрюшинной клетчатки (некроз) – 41,4 %.

Установлена достоверная взаимосвязь неблагоприятного течения с объёмом поражения поджелудочной железы и вовлеченностью в патологический процесс парапанкреатических тканей и определённых клетчаточных пространств.

Таким образом, зная истинную картину патологического процесса (локализация и объём) на этапе поступления в стационар при помощи компьютерной томографии можно своевременно осуществлять выставление показаний к операции, определять сроки оперативного вмешательства, адаптировать вид и объём операции к конкретной ситуации.

На проспективном этапе исследования мы объективизировали данные КТ и оценили эффективность предлагаемого способа.

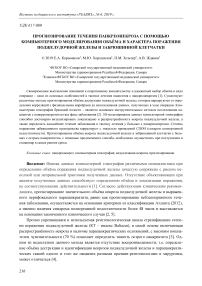

Клинический пример использования разработанного способа

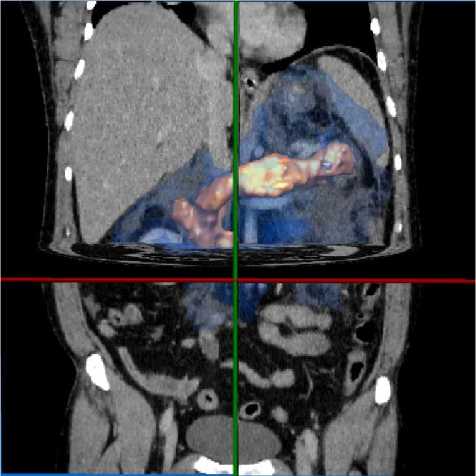

Пациент Г., 37 лет, с подтверждённым диагнозом: «Острый панкреатит. Стерильный панкреонекроз. Стадия ферментной токсемии. Ферментативный перитонит». Состояние оценивалось как крайне тяжёлое, выраженная полиорганная недостаточность, по результатам КТ (рис. 1) – участок некроза тела поджелудочной железы. Жидкостное скопление в сальниковой сумке.

Рис. 1. КТ пациента Г. Стрелками указаны идентифицированные участки некрозов

По данным компьютерной томографии операцией выбора должна была стать лапароскопия, дренирование сальниковой сумки, брюшной полости с последующим применением широкого комплекса консервативного лечения с экстракорпоральной гемокоррекцией.

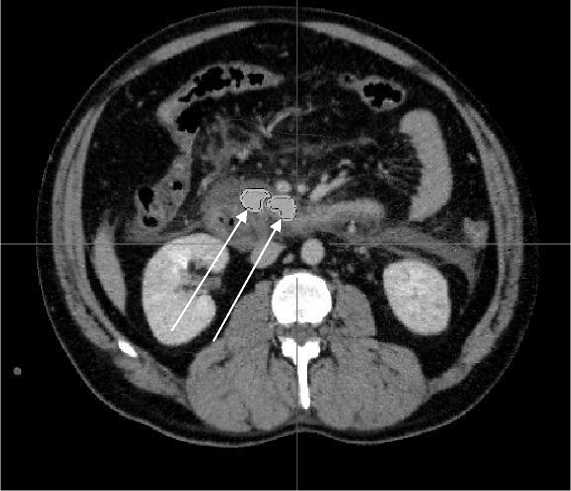

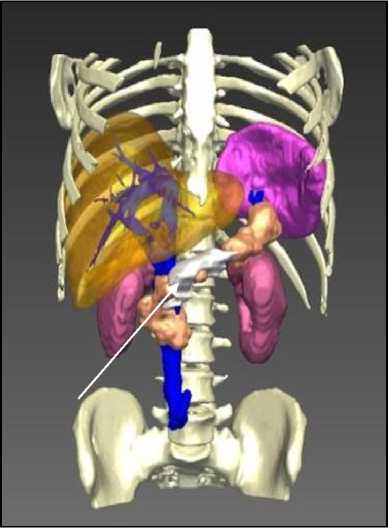

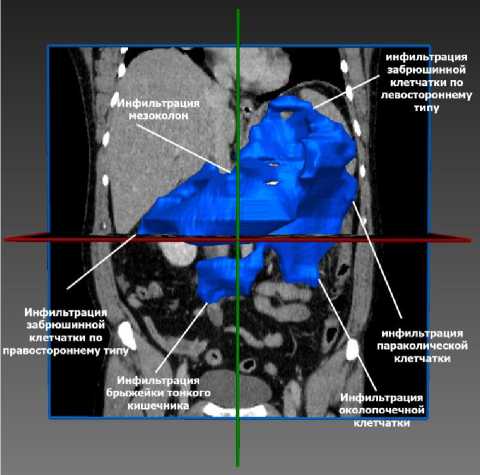

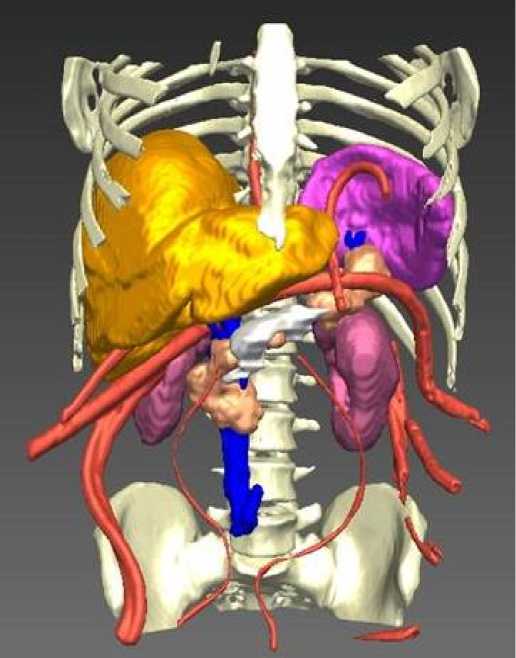

Однако по данным компьютерного трехмерного моделирования патологического процесса с помощью разработанного способа выявлен гораздо больший объём некроза поджелудочной железы (рис. 2), значительный объём поражения забрюшинного пространства и вовлечение в процесс брыжейки ободочной кишки, параколической клетчатки (рис. 3, 4).

Рис. 2. Компьютерная 3D-модель пациента Г. Стрелкой указан некроз тела поджелудочной железы

Рис. 3. Компьютерная 3D-модель пациента Г. Смоделированы пораженные клетчаточные пространства

Рис. 4. Компьютерная 3D-модель пациента Г.

Взаимоотношение пораженных парапанкреатических тканей и поджелудочной железы

Операцией выбора стала лапаротомия, вскрытие и дренирование клетчаточных пространств, с эвакуацией значительного объёма некротизированной клетчатки и токсического экссудата.

Пациент был выписан с улучшением на 34-е сутки.

Также с помощью данного способа было возможно оценить адекватность постановки дренажей и санации очагов деструкции.

При определении эффективности разработанного способа (сравнении с ретроспективной группой исследования) отмечалось снижение послеоперационной летальности с 47,3 % (в ретроспективной группе) до 28,6 % (проспективная группа), более ранние сроки выполнения первой операции с 8–10-х суток (ретроспективная группа) до 2–4 суток (проспективная группа), снижение количества повторных оперативных вмешательств с 6 (ретроспективная группа) до 2 (проспективная группа), сроки госпитализации с 30 ± 8 (ретроспективная группа) до 36 ± 8 (проспективная группа) Увеличение сроков госпитализации связано с уменьшением летальности в ранние сроки и увеличением срока дожития этих пациентов.

Рис. 5. Компьютерная 3D-модель пациента Г. после операции. Контроль адекватности установки дренажей

Выводы. Моделирование данных компьютерной томографии брюшной полости и построение цветовой 3D-модели поджелудочной железы и парапанкреатических тканей позволяют рассчитать точный объём некроза поджелудочной железы, его локализацию, выбрать адекватный объём и вид оперативного вмешательства, а также исключают субъективность полученных данных. При панкреонекрозе необходима точная оценка степени поражения забрюшинного пространства. Использование предлагаемого способа позволило снизить коли- чество повторных оперативных вмешательств, снизить общую летальность и в самые ранние сроки спрогнозировать тяжёлое течение заболевания.

Список литературы Прогнозирование течения панкреонекроза с помощью компьютерного моделирования объёма и характера поражения поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки

- Совцов С.А. Панкреатогенный сепсис как одна из проблем госпитальной инфекции / С.А. Совцов // Материалы Первого конгр. московских хирургов "Неотложная и специализированная хирургическая помощь". - М.: ГЕОС, 2005.

- Balthazar E.J. Acute pancreatitis: assessment of severity with clinical and CT evaluation. Radiology. 2002; 223 (3): 603-13. Radiology (full text) - 10.1148/radiol.2233010680 - Pubmed citation. DOI: 10.1148/radiol.2233010680-Pubmedcitation

- Gloor B. Late mortality in patients with severe acute pacnreatitis / В. Gloor, C.A. Muller, M. Worni et al. // Br. J. Surg. - 2001. - Vol. 88-N7. - P. 975-979.

- Федоров В.Д., Кармазановский Г.Г., Гузеева Е.Б., Цвиркун В.В. Виртуальное хирургическое моделирование на основе данных компьютерной томографии. - М.: Видар-М, 2003. - 184 с.

- The panc 3 score predicting severity of acute pancreatitis Murilo Gamba Beduschi / A. Luiz, P. Mello, B. VonMühlen, O. Franzon. - 10.1590/0102-6720201600010002. - Text: electronic // Arq Bras Cir Dig. - 2016. -Vol. 29 (1). - P. 5-8. DOI: 10.1590/0102-6720201600010002.-Text

- Патент 2688801 Российская Федерация, МПК A61B 5/00, (2006.01). Способ расчета объема деструкции и визуализации некроза поджелудочной железе № 2018122325 / Корымасов Е.А., Зельтер П.М., Хорошилов М.Ю., Колсанов А.В.; заявл. 18.06.2018; опубл. 22.05.2019, Бюл. № 25. - 19 с.