Прогнозирование тонуса крыловидных мышц при зубочелюстных аномалиях, ассоциированных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава

Автор: Худорошков Ю.Г., Ишмурзин П.В., Данилова М.А., Рогожников Г.И.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (78) т.21, 2017 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является прогнозирование изменения тонуса крыловидных мышц при различных видах сагиттальных и трансверсальных аномалий окклюзии, ассоциированных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Проведен механический анализ деформаций упрощенного каркаса жевательных мышц челюстно-лицевой области, фиксированного на 3D-модели «эталонного» черепа. На первом этапе деформации имитировали дистальную, мезиальную окклюзию и латеропозицию нижней челюсти. Выявлено, что при дистальной окклюзии зубных рядов наблюдается общее снижение тонуса жевательных мышц за исключением задних пучков височной мышцы. При мезиальной окклюзии - тенденция к снижению тонуса собственно жевательной мышцы, задних пучков височной и медиальной крыловидной мышцы, тенденция к повышению тонуса - у латеральной крыловидной мышцы. Трансверсальные аномалии окклюзии имеют сложную картину изменения тонуса: на стороне смещения нижней челюсти отмечается повышенный тонус собственно жевательной и медиальной крыловидной мышц, гипотонический тренд отмечен у задних пучков височной мышцы. На втором этапе проведено изменение упрощенного каркаса жевательной мускулатуры согласно степени асимметрии функциональной активности собственно жевательной мышцы и определено прогнозируемое изменение тонуса крыловидных мышц. Выявлено, что при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава вне зависимости от ведущей аномалии окклюзии на стороне нарушения функции сустава определяется гипотоническое состояние крыловидных мышц, в большей степени в 2,0-3,5 раза более выраженное у латеральной крыловидной мышцы по сравнению с медиальной. На противоположной стороне - увеличение тонуса крыловидных мышц, причем тонус латеральной крыловидной мышцы увеличен в среднем в 3,5-6,0 раз по сравнению с медиальной.

Аномалии окклюзии, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, упрощенная модель мышечного каркаса, геометрическое моделирование, механический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/146282070

IDR: 146282070 | УДК: 616.314.26-06:616.742.7-008.1-037 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2017.4.01

Текст научной статьи Прогнозирование тонуса крыловидных мышц при зубочелюстных аномалиях, ассоциированных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава

Аномалии окклюзии в сагиттальной, трансверсальной плоскостях сопровождаются изменением функции жевательных мышц. Данный факт обусловлен компенсаторно-адаптационным потенциалом зубочелюстной системы. Гетерогенная совокупность этиологических факторов зубочелюстных аномалий способствует развитию дискоординации сократительной деятельности жевательных мышц, окклюзионной интерференции. На сегодняшний день существует единое мнение, что окклюзионные и артикуляционные нарушения зубочелюстной системы тесно связаны с мышечным дисбалансом челюстно-лицевой области [1, 4, 6, 8, 14, 15].

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава является полифакторным и полиэтиологическим процессом с множеством «порочных» кругов патогенеза. При нарушении функции височно-нижнечелюстного сустава определяется асинхронная биоэлектрическая активность височных и собственно жевательных мышц с хаотически изменчивой амплитудой осцилляций, асимметрия поперечных размеров собственно жевательных и латеральных крыловидных мышц [6, 9, 13]. Длительное существование или неуспешная терапия дисфункций височно-нижнечелюстного сустава развивают необратимые изменения в жевательной мускулатуре, суставных элементах (артроз) и усугубляют неврологическую симптоматику заболевания [10, 12, 13].

Современный концепт лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава подразумевает комплексный подход и включает следующие мероприятия: немедикаментозную терапию (окклюзионная коррекция (ортопедическое, ортодонтическое лечение), миогимнастика), медикаментозную коррекцию, физиолечение височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, коррекцию неврологических и нейромышечных нарушений [3, 8, 9, 12].

Тонус наряду с биоэлектрической активностью, обеспеченностью периферическим кровотоком является показателем функциональной активности мышц. Степень нарушения тонуса мышц является ассоциированной величиной со степенью выраженности (тяжести) нарушения функции височно-нижнечелюстного сустава и прогностической – с продолжительностью периода активного лечения дисфункции сустава. Однако определение тонуса неинвазивными методами возможно лишь для поверхностно расположенных жевательных мышц – m. temporalis et m. masseter [7]. Этот факт свидетельствует о необходимости поиска методов определения изменения тонуса глубоко расположенных мышечных комплексов челюстно-лицевой области (крыловидных мышц) при ассоциации зубочелюстных аномалий и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. В данной ситуации необходимым этапом применения объективной оценки мышечного тонуса является моделирование – в математическом и механическом смыслах этого термина [2, 3].

Целью данного исследования являлось создание теоретических предпосылок, позволяющих определить направления изменения тонуса медиальных и латеральных крыловидных мышц при сочетании сагиттальных, трансверсальных аномалий окклюзии и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Материалы и методы

Достижение поставленной цели осуществлялось последовательным решением двух задач:

-

1. Определить изменение тонуса жевательных мышц при формировании гнатических форм дистальной, мезиальной окклюзии и латеропозиции нижней челюсти.

-

2. Определить изменение тонуса крыловидных мышц с учетом асимметрии обеспеченности периферическим кровотоком собственно жевательной мышцы при сочетании аномалии окклюзии и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Решение первой задачи было осуществлено в два этапа. На первом этапе была воссоздана «эталонная» 3D-модель гнатической части черепа, в которой соблюдались основные линейные и угловые характеристики гармонично развитого челюстного комплекса [11].

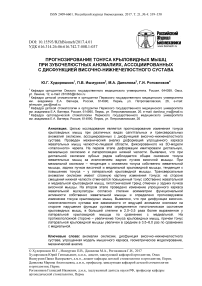

Мышечный каркас челюстно-лицевой области был построен следующим образом: крыловидные мышцы были заменены нитеобразным аналогом с точками крепления в центре площадок крепления соответствующих мышц, височная – двумя аналогами, соответствующими направлениям передних и задних пучков, собственно жевательная – также двумя нитеобразными аналогами поверхностной и глубокой ее частей (рис. 1). Координаты точек прикрепления мышц к костям «эталонного» черепа представлены в табл. 1.

Подобное упрощение, безусловно, отдаляет от точной картины напряженного состояния мышц, однако позволяет проводить анализ изменения тонуса мышц на уровне качественных понятий (в виде сравнений, тенденций, направлений). На 3D-модели определяли координаты точек прикрепления жевательных мышц ( x 1 , y 1 , z 1 ) и ( x 2 , y 2 , z 2 ), а также их исходную длину по формуле:

l i = V ( x 1 - x 2 ) + ( y 1 - y 2 ) + ( z\ - z 2 ) , (1)

где ( x 1 , y 1 , z 1 ) – координаты неподвижных точек крепления мышц; ( x 2 , y 2 , z 2 ) – координаты точек крепления жевательных мышц к нижней челюсти.

В полученной 3D-модели считали, что все мышцы имели нормальную длину и тонус. Такой уровень тонуса мышц условно принят за «нулевой». Определение координат точек крепления проводили с использованием программного пакета AutoCAD 2012 ( Autodesk Inc ., официальная студенческая версия).

Рис. 1. 3D-модель гнатической части черепа и мышечного каркаса: 1 – собственно жевательная мышца ( а – поверхностная часть, b – глубокая часть); 2 – височная мышца ( a – передние пучки, b – задние пучки); 3 – латеральная крыловидная мышца; 4 – медиальная крыловидная мышца

Таблица 1

|

Мышца |

x 1 |

y 1 |

z 1 |

x 2 |

y 2 |

z 2 |

|

Передние пучки правой височной |

62,0 |

130,5 |

70,0 |

36,0 |

80,0 |

64,5 |

|

Задние пучки правой височной |

68,5 |

133,5 |

22,0 |

36,0 |

80,0 |

64,5 |

|

Поверхностные пучки правой собственно жевательной |

59,0 |

78,5 |

72,0 |

45,5 |

41,0 |

42,5 |

|

Глубокие пучки правой собственно жевательной |

64,5 |

85,0 |

46,5 |

45,5 |

41,0 |

42,5 |

|

Правая латеральная крыловидная |

26,5 |

93,0 |

53,5 |

52,0 |

84,0 |

32,5 |

|

Правая медиальная крыловидная |

17,0 |

90,0 |

46,0 |

37,5 |

40,0 |

39,0 |

|

Передние пучки левой височной |

–62,0 |

130,5 |

70,0 |

–36,0 |

80,0 |

64,5 |

|

Задние пучки левой височной |

–68,5 |

–133,5 |

22,0 |

–36,0 |

80,0 |

64,5 |

|

Поверхностные пучки левой собственно жевательной |

–59,0 |

78,5 |

72,0 |

–45,5 |

41,0 |

42,5 |

|

Глубокие пучки левой собственно жевательной |

–64,5 |

85,0 |

46,5 |

–45,5 |

41,0 |

42,5 |

|

Левая латеральная крыловидная |

–26,5 |

93,0 |

53,5 |

–52,0 |

84,0 |

32,5 |

|

Левая медиальная крыловидная |

–17,0 |

90,0 |

46,0 |

–37,5 |

40,0 |

39,0 |

Координаты точек прикрепления к «эталонному» черепу нитеобразных аналогов жевательных мышц

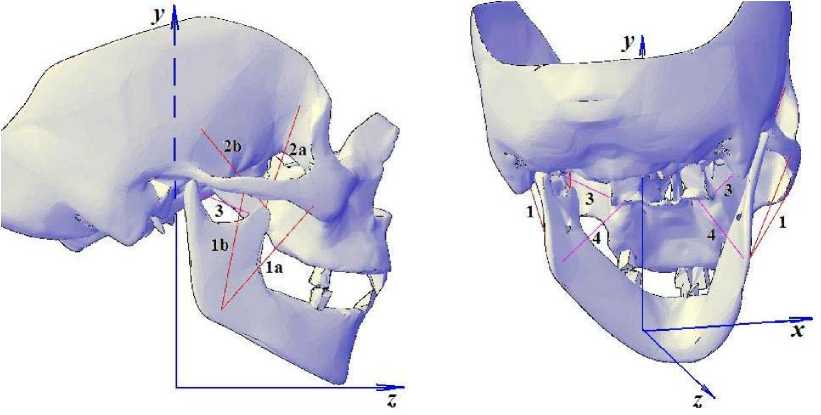

На втором этапе проводили деформацию полученной 3D-модели с использованием метода возможных перемещений согласно выбранным гнатометрическим критериям аномалий окклюзии (рис. 2):

-

• для дистальной окклюзии - смещение нижней челюсти параллельным переносом на вектор с координатами (0, 0, –5), новые координаты подвижных точек крепления нитевидных аналогов мышц x 3 , y 3 , z 3 определяли по формулам

Х 3 = x 2 , у 3 = у 2 , z 3 = z 2 - 5; (2)

-

• для мезиальной окклюзии - раскрытие угла нижней челюсти на 20° (осуществлялось вращением на нижней челюсти точек крепления собственно жевательной и медиальной крыловидной мышц с координатами центров вращения (45,5; 37; 32) и (37,5; 37; 32) соответственно) и последующим параллельным переносом нижней челюсти на вектор (0, 0, 5). Новые координаты подвижных точек крепления x 3 , y 3 , z 3 для нитевидных аналогов височных и латеральных крыловидных мышц определяли по формулам

X 3 = X 2 , у 3 = у 2 , z 3 = z 2 + 5, (3)

для собственно жевательных и медиальных крыловидных мышц использовался следующий вид формул:

X3 = X 2, У 3 = (У 2 - 37)cOSn - (z 2 - 32)sinn + 37 , z3 = (у2 - 37)sin - + (z2 - 32)cos - + 37; (4)

Рис. 2. Пути имитации на 3D-модели скелетных форм: а – дистальной, б – мезиальной, в – трансверсальной аномалий окклюзии

-

• для трансверсальных аномалий - смещение нижней челюсти на вектор (1, 0, 2), новые координаты подвижных точек крепления нитевидных аналогов мышц x 3 , y 3 , z 3 определяли по формулам

X 3 = X 2 + 1, y 3 = y 2 , Z 3 = Z 2 + 2. (5)

Основная гипотеза расчетов была следующая: изменение внутренних сил, развиваемых мышцами в состоянии покоя, обратно пропорционально их относительным удлинениям при смещении нижней челюсти в процессе формирования аномалии окклюзии: чем сильнее удлиняется мышца, тем меньше в ней возникает изменение внутреннего усилия (меньше ее тонус).

Методика расчета изменения тонуса мышц была следующей:

-

1. Определялись новые координаты точек крепления мышц на нижней челюсти.

-

2. Находили конечную ( l 2 ) длину отрезков (нитевидных аналогов мышц) по формуле

-

3. Для каждой из мышц находили ее абсолютное (Δ l ) и относительное (δ) удлинения по формулам

-

4. Определялось изменение внутреннего усилия мышцы, пропорциональное ее относительному удлинению. Условно мы приняли изменение длины мышцы на 5% за 1 единицу изменения тонуса. Отрицательное относительное удлинение свидетельствовало о тенденции повышения тонуса мышцы в процессе формирования аномалии окклюзии (поскольку длина ее уменьшалась), положительное – о снижении мышечного тонуса. Таким образом, изменение тонуса мышцы определялось по формуле

l 2 = 7( x i - x з )2 + ( У i - У з ) 2 + ( z i - z з ) 2 , (6)

где ( x 1 , y 1 , z 1 ) – координаты неподвижных точек крепления мышц; ( x 3 , y 3 , z 3 ) – координаты точек крепления жевательных мышц к нижней челюсти, полученные после перемещения нижней челюсти.

A l = l 2 - 1 1 ,

5( l ) = A 100%. l 1

δ( l )

.

Тонус =--

5%

Решение второй задачи осуществлялось следующим образом. Определялось изменение внутреннего усилия мышцы, пропорциональное обеспеченности ее периферическим кровотоком. Условно приняли изменение средней по кривой скорости кровотока ( Vm ) на 50% по сравнению с нормой за 1 единицу изменения тонуса. Отрицательная относительная разность средних скоростей на стороне с нарушенной функцией сустава и «здоровой» стороне свидетельствовала о тенденции снижения тонуса мышцы в процессе формирования дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (поскольку кровоток объективно отражает функциональную состоятельность мышечной единицы), положительная – о повышении мышечного тонуса.

Рассчитывалась степень асимметрии мышечного тонуса на «здоровой» стороне и стороне дисфункции височно-нижнечелюстного сустава по формуле k=Vm-, Vm2

где Vm 1 – значение средней по кривой скорости кровотока на стороне дисфункции височно-нижнечелюстного сустава; Vm 2 – значение средней по кривой скорости кровотока на «здоровой» стороне. Данные ультразвуковой доплерографии жевательной артерии, кровоснабжающей собственно жевательные мышцы, представлены в табл. 2 [5]. Далее коэффициент асимметрии k переносили на длины отрезков преобразованного упрощенного мышечного каркаса.

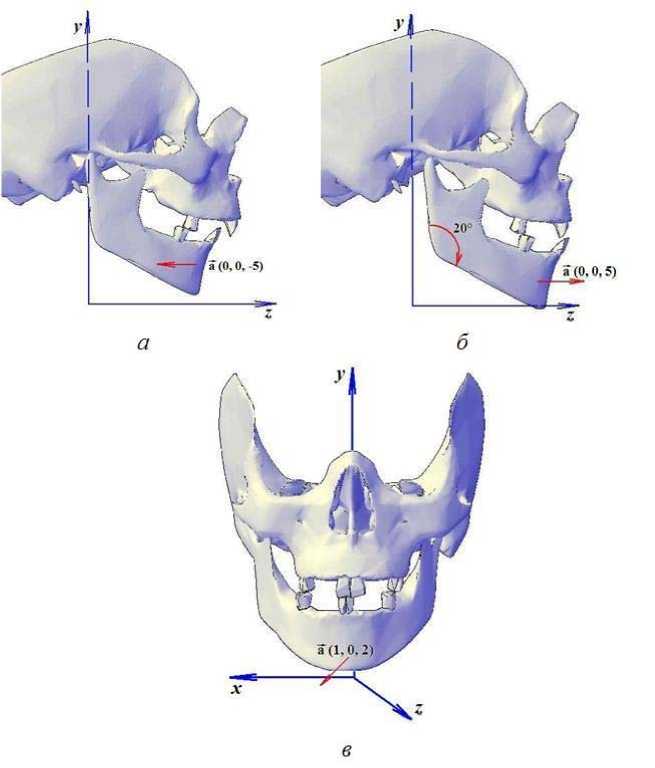

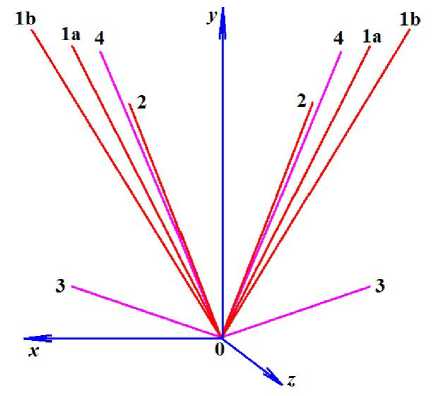

Мышечный каркас каждого вида деформированных геометрических моделей был преобразован так, чтобы подвижные концы нитевидных аналогов жевательных мышц находились в начале выбранной нами системы координат (0, 0, 0). Этот допуск позволил нам избежать учета деформации нижней челюсти при стрессовом смещении. Предположили, что другие концы отрезков жестко фиксированы (рис. 3). Новые координаты неподвижных точек аналогов жевательных мышц находили по формулам x4 = x - x3, y4 = У1 - y 3, z 4 = Zi - Z 3. (11)

Поскольку жевательная артерия кровоснабжает как поверхностную, так и глубокую части собственно жевательной мышцы, в преобразованном мышечном каркасе отрезок, имитирующий глубокую часть собственно жевательной мышцы, был редуцирован.

Таблица 2

Результаты ультразвуковой доплерографии жевательной артерии у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава

|

Подгруппа наблюдения |

Vm 1 , см/с |

Vm 2 , см/с |

|

Дистальная окклюзия зубных рядов |

3,63 ± 0,51 |

3,14 ± 0,53 |

|

Мезиальная окклюзия зубных рядов |

3,56 ± 0,27 |

2,41 ± 0,45 |

|

Трансверсальная аномалия зубных рядов |

4,55 ± 0,26 |

3,98 ± 0,53 |

Рис. 3. Преобразованный для «наложения» асимметрии тонусов мышечный каркас 3 D -модели. Нитевидные аналоги жевательных мышц обозначены: 1а – передние пучки височной; 1b – задние пучки височной; 2 – собственно жевательной;

3 – латеральной крыловидной; 4 – медиальной крыловидной мышц

Начало координат смещали на вектор а, параллельный оси х так, чтобы соблюдался коэффициент асимметрии k для собственно жевательных мышц, определенный при проведении ультразвуковой доплерографии для жевательной артерии. Подобный вид смещения (в одной плоскости) абсолютно правомерен для имитации «наложения» асимметрии на длины аналогов жевательных мышц, поскольку при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава наблюдается стрессовое смещение нижней челюсти в трансверсальной плоскости (в нашем случае вдоль оси x ).

Абсцисса вектора смещения рассчитывалась по формуле

- 2 x 4 - 2 к 2 x 4 ± д/ 4 x 42 (1 + k 2)2 - 4( x 4 2 + у 4 2 + z 42 )2(1 - к 2)2 2(1 - к 2)

Округленные значения координат вектора определены как следующие: для имитации дистальной окклюзии зубных рядов (11,5; 0; 0) при k = 1,16, мезиальной окклюзии – (12,8; 0; 0) при k = 1,18, латеропозиции нижней челюсти – (9,9; 0; 0) при k = 1,14.

По формулам (8) и (9) находили прогнозируемое условное изменение тонуса крыловидных мышц как по сравнению с нормой, так и внутри подгрупп аномалий окклюзии.

Полученные результаты и обсуждение

Решение первой задачи выявило следующее: при дистальной окклюзии зубных рядов отмечается общее снижение тонуса всех жевательных мышц, за исключением задних пучков височной мышцы (табл. 3).

При мезиальной окклюзии зубных рядов определяется тенденция к снижению тонуса собственно жевательной мышцы, наиболее выраженная в глубокой ее части, задних пучков височной и медиальной крыловидной мышц. Тенденция к повышению тонуса – у латеральной крыловидной мышцы и незначительно выраженная – у передних пучков височной мышцы (табл. 4).

Таблица 3

Изменение тонуса жевательных мышц при имитации дистальной окклюзии зубных рядов

|

Мышца |

Δ l , мм |

δ( l ), % |

Изменение тонуса, усл. ед. |

|

Передние пучки височной |

0,70 |

1,22 |

–0,244 |

|

Задние пучки височной |

–2,69 |

–3,56 |

0,712 |

|

Поверхностная часть собственно жевательной |

3,13 |

6,31 |

1,262 |

|

Глубокая часть собственно жевательной |

0,67 |

1,40 |

0,280 |

|

Латеральная крыловидная |

3,28 |

9,57 |

–1,914 |

|

Медиальная крыловидная |

0,86 |

1,59 |

–0,318 |

Таблица 4

Изменение тонуса жевательных мышц при имитации мезиальной окклюзии зубных рядов

|

Мышца |

Δ l , мм |

δ( l ), % |

Изменение тонуса, усл. ед. |

|

Передние пучки височной |

–0,26 |

–0,46 |

0,092 |

|

Задние пучки височной |

2,91 |

3,86 |

–0,772 |

|

Поверхностная часть собственно жевательной |

–0,03 |

–0,06 |

0,012 |

|

Глубокая часть собственно жевательной |

3,40 |

7,07 |

–1,414 |

|

Латеральная крыловидная |

–2,82 |

–8,23 |

1,646 |

|

Медиальная крыловидная |

1,96 |

3,60 |

–0,720 |

Картина сложного сочетания тонусов мышц получена при имитации трансверсальных аномалий окклюзии. На стороне смещения нижней челюсти отмечается повышение тонуса поверхностной и глубокой частей собственно жевательной мышцы, медиальной крыловидной мышцы и передних пучков височной; гипотонический тренд отмечен у задних пучков височной мышцы. Однако необходимо сказать, что суммарное изменение тонусов частей височной мышцы стремится к значению 0. На стороне, противоположной смещению, определено значительное увеличение тонуса латеральной крыловидной мышцы, в меньшей степени – у медиальной крыловидной и поверхностной части жевательной мышцы. Уменьшение мышечного тонуса выявлено у височной мышцы и в меньшей степени в глубокой части собственно жевательной (табл. 5).

Решение второй задачи выявило, что при дисфункции височнонижнечелюстного сустава вне зависимости от ведущей аномалии окклюзии на стороне нарушения функции сустава определяется увеличение тонуса височных и собственно жевательных мышц, в наибольшей степени выраженное у передних пучков височной и собственно жевательной мышц (табл. 6–8).

Прогнозируемое изменение тонуса жевательных мышц у пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов, ассоциированной с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава

Таблица 5 Изменение тонуса жевательных мышц при имитации трансверсальной аномалии окклюзии – латеропозиции нижней челюсти вправо

|

Мышца |

Δ l , мм |

δ( l ), % |

Изменение тонуса, усл. ед. |

|

Передние пучки височной справа |

–0,61 |

–1,07 |

0,214 |

|

Задние пучки височной справа |

0,72 |

0,96 |

–0,192 |

|

Поверхностная часть собственно жевательной справа |

–1,43 |

–2,89 |

0,578 |

|

Глубокая часть собственно жевательной справа |

–0,51 |

–1,06 |

0,212 |

|

Латеральная крыловидная справа |

–0,41 |

–1,20 |

0,240 |

|

Медиальная крыловидная справа |

0,16 |

0,30 |

–0,060 |

|

Передние пучки височной слева |

0,31 |

0,54 |

–0,108 |

|

Задние пучки височной слева |

1,57 |

2,07 |

–0,414 |

|

Поверхностная часть собственно жевательной слева |

–0,87 |

–1,76 |

0,352 |

|

Глубокая часть собственно жевательной слева |

0,28 |

0,58 |

–0,116 |

|

Латеральная крыловидная слева |

–1,59 |

–5,71 |

1,142 |

|

Медиальная крыловидная слева |

–0,59 |

–1,08 |

0,216 |

Таблица 6

|

Мышца |

Изменение тонуса на стороне дисфункции, усл. ед. |

Изменение тонуса на «здоровой» стороне, усл. ед. |

|

Передние пучки височной |

1,45 |

–2,08 |

|

Задние пучки височной |

1,19 |

–1,59 |

|

Собственно жевательная |

1,03 |

–2,01 |

|

Латеральная крыловидная |

–4,58 |

3,54 |

|

Медиальная крыловидная |

–1,88 |

1,14 |

На «здоровой» стороне – увеличение тонуса крыловидных мышц, причем тонус латеральной крыловидной мышцы увеличен в среднем в 3,5–6,0 раз по сравнению с медиальной, на стороне дисфункции височно-нижнечелюстного сустава – гипотоническое состояние крыловидных мышц, причем тонус латеральной крыловидной мышцы меньше в среднем в 2,0–3,5 раза по сравнению с медиальной крыловидной мышцей (табл. 6–8). Однако необходимо отметить, что изменение тонуса крыловидных мышц накладывается на тренд ведущей аномалии окклюзии.

Таблица 7

Прогнозируемое изменение тонуса жевательных мышц у пациентов с мезиальной окклюзией зубных рядов, ассоциированной с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава

|

Мышца |

Изменение тонуса на стороне дисфункции, усл. ед. |

Изменение тонуса на «здоровой» стороне, усл. ед. |

|

Передние пучки височной |

1,61 |

–2,42 |

|

Задние пучки височной |

1,11 |

–1,55 |

|

Собственно жевательная |

1,09 |

–2,31 |

|

Латеральная крыловидная |

–7,03 |

5,79 |

|

Медиальная крыловидная |

–2,05 |

1,17 |

Таблица 8

Прогнозируемое изменение тонуса жевательных мышц у пациентов с трансверсальной аномалией окклюзии зубных рядов, ассоциированной с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава

|

Мышца |

Изменение тонуса на стороне дисфункции, усл. ед. |

Изменение тонуса на «здоровой» стороне, усл. ед. |

|

Передние пучки височной |

1,29 |

–1,84 |

|

Задние пучки височной |

0,92 |

–1,24 |

|

Собственно жевательная |

0,99 |

–1,93 |

|

Латеральная крыловидная |

–4,85 |

4,14 |

|

Медиальная крыловидная |

–1,62 |

1,02 |

Полученные данные моделирования тонуса в отношении собственно жевательной и височной мышц соответствуют представленным в литературе результатам о функциональной активности указанных мышц при дистальной, мезиальной окклюзии зубных рядов, определенным по данным электромиографии и тонометрии [ 11, 13 ] . Этот факт свидетельствует о витальности предлагаемой модели упрощенного мышечного каркаса челюстно-лицевой области и возможности верификации тонуса недоступных для неинвазивных методов исследования крыловидных мышц.

Мышечные комплексы жевательных мышц на правой и левой сторонах представляют собой облигатные коррелирующие единицы, поскольку имеют общую область прикрепления – нижнюю челюсть. Изменение функциональной активности одной мышцы всегда ведет к изменению функциональной активности другой. При дисфункции височно-нижнечелюстного сустава зачастую происходит стрессовое смещение нижней челюсти, сопровождающееся мышечным дисбалансом, который, в первую очередь, отражается на функциональной активности и тонусе крыловидных мышц.

Заключение

Таким образом, согласно данным математического моделирования, у пациентов с зубочелюстными аномалиями, сочетанными с дисфункцией височнонижнечелюстного сустава, наблюдается асимметричное распределение тонуса жевательных мышц. Вне зависимости от ведущей окклюзионной патологии на стороне дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: увеличивается тонус височной и собственно жевательных мышц в среднем на 1,0–1,5 условные единицы и уменьшается тонус крыловидных, в большей степени латеральных (на 4,5–7,0 условных единиц), в меньшей – медиальных (на 1,5–2,0 условные единицы). На стороне, противоположной нарушению функции височно-нижнечелюстного сустава: уменьшен тонус собственно жевательной и височной мышц в среднем на 1,5–2,0 условные единицы, увеличен тонус латеральной крыловидной (3,5–4,0 условные единицы) и медиальной крыловидной мышц (в среднем на 1,0 условную единицу).

Полученные прогностические данные позволяют предположить, что активный период комплексного лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, включающий ортодонтические и ортопедические мероприятия, должен быть пролонгирован после устранения окклюзионно-артикуляционных нарушений. Это связано с тем, что перестройка мышечных рефлексов и формирование новых стереотипов артикуляции нижней челюсти – крайне длительный процесс.

Список литературы Прогнозирование тонуса крыловидных мышц при зубочелюстных аномалиях, ассоциированных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава

- Гринин В.М. Концепция патогенеза окклюзионных нарушений при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава // Стоматология. - 1995. - № 4. - С. 29-32.

- Данилова М.А., Гвоздева Ю.В., Ишмурзин П.В., Кирюхин В.Ю. Обоснование применения эластопозиционера у детей с миофункциональными нарушениями методом математического моделирования // Стоматология детского возраста и профилактика. - 2010. - Т. 9, № 4. - С. 39-41.

- Данилова М.А., Ишмурзин П.В., Захаров С.В. Теоретическое обоснование миофункциональной коррекции сагиттальных аномалий окклюзии и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава // Стоматология. - 2012. - Т. 91, № 3. - С. 65-69.

- Ишмурзин П.В., Данилова М.А. Функциональные нарушения у пациентов с трансверзальными аномалиями окклюзии // Ортодонтия. - 2004. - № 3-4. - С. 47.

- Ишмурзин П.В., Данилова М.А., Захаров С.В. Особенности обеспеченности периферическим кровотоком жевательных мышц у лиц с нарушением функции височно-нижнечелюстного сустава // Здоровье семьи - 21 век. - 2012. - № 2. - С. 5.