Прогнозирование влияния химических активаторов на прочность известково-перлитового вяжущего (ИПВ) методом многоуровневого моделирования

Автор: Танганов Б.Б., Урханова Л.А., Хардаев П.К.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 1 (36), 2012 года.

Бесплатный доступ

Методом многоуровневого моделирования оценены энергии гидратации ионов химических активаторов. Осуществлено математическое прогнозирование прочности ИПВ в зависимости от видов и количества добавок -различных химических активаторов.

Многоуровневое моделирование, предел прочности, известково-перлитное вяжущее

Короткий адрес: https://sciup.org/142142447

IDR: 142142447 | УДК: 691.5:51-7

Текст научной статьи Прогнозирование влияния химических активаторов на прочность известково-перлитового вяжущего (ИПВ) методом многоуровневого моделирования

В работе [1] отмечалось, что единой теории, объясняющей механизм действия микродобавок на твердение силикатных систем, не разработано, и в каждом конкретном случае их действие находит свое истолкование. Однако проведенные исследования показывают, что введение химических добавок даже в небольшом количестве ускоряет твердение бесклинкерных композиций и повышает их прочность в среднем в 2-2,5 раза. Установлено, что рост прочности сопровождается увеличением количества химически связанной воды. Результаты исследования физико-химических свойств вяжущих композиций и расчетов характеристик гидратированных ионов свидетельствуют о том, что количество связанной воды зависит от заряда иона и обратно пропорционально радиусу иона, так как воздействие силового поля ядра на молекулы воды при меньшем радиусе иона распространяется на большее число диполей воды.

Гидратное число n s определяется соотношением [2]:

n s = z i e R s 2/ r i p - 3 к Б Т s R2 / 2 pe (1)

где R s , z i , r i , р, e , Т и к Б - соответственно радиус молекулы воды, заряд и радиус иона, дипольный момент молекулы воды, диэлектрическая проницаемость воды, температура ( К) и константа Больцмана.

Радиус гидратированного иона rsвычисляется по уравнению rs = (25 zpensh2/3 m!LT-; (2)

В таблице 1 представлены некоторые характеристики гидратированных ионов (гидратные числа, массы и радиусы гидратированных ионов), оцененные по уравнениям (1) и (2).

В процессе разработки концепции многочастичных взаимодействий в растворах сильных и слабых электролитов был предложен метод многоуровневого моделирования (ММУМ), позволяющий математически прогнозировать и моделировать те или иные химические и технологические процессы, а также уточнять или оценивать отсутствующие характеристики химических, физических, биологических, медицинских и других систем [2, 3].

Отметим, что в природе (равно как и во всех естественных науках), хотим мы этого или нет, всё взаимосвязано со всем. Например, если мы пытаемся научиться выращивать большие и вкусные помидоры с заданными свойствами, следует не только на эмпирическом или интуитивном уровне, но, главным образом, на теоретически обоснованном уровне рассматривать факторы , связанные с генетической структурой растений, типом почвы, освещенностью, температурой и т.д. Таким образом, при проведении даже типичного эксперимента приходится иметь дело с большим количеством факторов.

Так, методом многоуровневого моделирования был прогнозирован рост камней в печени партии крыс до летального исхода при холелитиазе, а также выдана прогностическая картина накопления алка- лоидов в лекарственных растениях в различных регионах СФО и ДВФО (например, в районах Бурятии и Забайкальском крае) [4, 5].

ММУМ определяется следующей исходной зависимостью, решаемой в последующем системой из n уравнений [6]:

Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + ...+ bnXn . (3)

После несложных преобразований найдем, что формула ММУМ с n переменными имеет вид:

Y-y ср = b 1 (X 1 -X 1(ср) +b 2 (X 2 -X 2(ср) +...+b n (X n -X n(ср) ), (4)

причем коэффициенты b 1 , b 2 , ...,b n ММУМ находятся из следующей системы линейных уравнений:

b 1 Σ x 1 2 + b 2 Σ x 1 x 2 + ...+ b n Σ x 1 x n = Σ x 1 y 1 ;

b 1 Σ x 1 x 2 + b 2 Σ x 2 2 + ...+ b n Σ x 2 x n = Σ x 2 y 2 ;

..................

b1Σx1xn + b2Σx2xn + ... + bnΣxn2 = Σxnyn , где приняты нижеследующие обозначения:

Σ x 1 2 = Σ (X 1 -X 1(ср) ); Σ x 1 x 2 = Σ (X 1 -X 1(ср) )(X 2 -X 2(ср) ); Σ x 1 x n = Σ (X 1 -X 1(ср) )(X n -X n(ср) );

Σ x 1 y 1 = Σ (X 1 -X 1(ср) )(Y 1 -Y 1(ср) ); и т.д.

Характеристики гидратированных ионов

Таблица 1

|

Ион |

Радиус иона, rs ⋅ 10 - 8 см |

Масса иона mi |

Гидратное число, n s |

Масса гидратированного иона, ms |

Радиус гидратированного иона, rs ⋅ 10 - 8 см |

Энергия гидратации Еs, кДж/моль (лит.) |

Энергия гидратации Е s по ур.(5), кДж/моль |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Li+ |

0,78 |

6,9 |

5,33 |

102,87 |

3,96 |

502 |

594,34 |

|

Na+ |

0,98 |

23 |

4,03 |

95,53 |

3,60 |

410 |

359,46 |

|

K+ |

1,33 |

39 |

2,69 |

87,52 |

3,15 |

329 |

350,04 |

|

Mg2+ |

0,78 |

24,3 |

11,70 |

234,90 |

5,14 |

1887 |

2051,83 |

|

Ca2+ |

1,06 |

40,0 |

8,33 |

190,00 |

4,59 |

1569 |

1555,92 |

|

Sr2+ |

1,20 |

87,6 |

7,24 |

217,92 |

4,38 |

1477 |

1252,17 |

|

Ba2+ |

1,38 |

137,3 |

6,16 |

248,18 |

4,15 |

1339 |

927,84 |

|

Zn2+ |

0,83 |

65,4 |

11,97 |

280,86 |

5,18 |

2130 |

2029,18 |

|

Al3+ |

0,57 |

27,0 |

25,11 |

478,93 |

6,63 |

4548 |

4545,93 |

|

Fe3+ |

0,67 |

55,8 |

21,20 |

437,68 |

6,27 |

- |

4001,47 |

|

F– |

1,33 |

19,0 |

2,69 |

67,52 |

3,15 |

423 |

400,37 |

|

Cl– |

1,81 |

35,5 |

1,70 |

66,18 |

2,70 |

330 |

355,73 |

|

Br– |

1,96 |

79,9 |

1,49 |

106,80 |

2,59 |

296 |

309,25 |

|

SO 4 2- |

1,47 |

96,0 |

5,72 |

198,94 |

4,05 |

- |

991,07 |

|

OH– |

1,40 |

17,0 |

2,51 |

62,18 |

3,08 |

- |

288,21 |

|

MnO4– |

2,40 |

157 |

1,03 |

175,54 |

3,30 |

- |

333,65 |

|

NO 3 - |

1,89 |

62,0 |

1,59 |

90,62 |

2,64 |

- |

288,16 |

|

Cr 2 O 7 2- |

2,40 |

216 |

3,10 |

271,80 |

4,16 |

- |

855,54 |

Отметим важный физический смысл коэффициентов в уравнениях ММУМ. Например, коэффициент b 1 в формуле (3) отвечает на вопрос, на сколько единиц в среднем изменяется Y 1 , если X 1 изменяется на одну единицу в предположении, что X 2 при этом сохраняет постоянное значение.

Таким образом, формулы ММУМ позволяют исключить влияние фактора X 2 , корреляционно связанного с фактором X 1 на Y в чистом виде.

Данная идея положена в основу оценки энергий гидратации Е s различных ионов в виде уравнения (5) с соответствующим коэффициентом многоуровневого моделирования.

В таблице 1 также представлены литературные и оцененные величины Е s , систематические значения которых отсутствуют от таких базисных свойств, как радиус и масса иона, гидратное число, масса и радиус гидратированных ионов. Реализация компьютерной программы «ММУМ» [7] приводит к уравнению

Е s = 839,7192 . r i – 1299,3793 . m i – 23175,5342 . n s + 1296,3630. m s + 410,2215 . r s - 2498,6900 (5) с коэффициентом МУМ, равным 0,9992. Приемлемость уравнения (5) к расчету энергий гидратации различных ионов, составляющих химические активаторы для упрочнения ИПВ, подтверждается высоким значением коэффициента МУМ ( К мум ), близким к 1,000. Этот коэффициент выражает тесноту связи между переменными в ММУМ, определяемый по формуле:

Кмум2 = Σ(Yi- Yср)2/Σ(yi - yср)2 , где yi – значения переменной Y, взятые из корреляционной таблицы 1 (колонка 7 – опорные значения), а Yi – значения переменной Y, вычисленные по ММУМ (колонка 8 – по уравнению 5).

Оцененные величины масс m s и энергий гидратации ионов Е s (колонки 5, 7 и 8 в табл. 1) дают возможность определения приведенных масс и энергий гидратации µ s и E s химических активаторов (добавок в ИПВ) (табл. 2).

Таблица 2

Влияние вида, количества и параметров добавок (химических активаторов) на предел прочности ИПВ, МПа

|

Химический активатор |

CaSO 4 ∙2H 2 O |

Ca(NO 3 ) 2 |

CaCl 2 |

CaF 2 |

Fe 2 (SO 4 ) 3 ∙9H 2 O |

Na 2 SO 4 |

K 2 Cr 2 O 7 |

Al(OH) 3 (отходы Авиазавода) |

|

Приведенная масса химического активатора, µs ( г/моль ) |

97,05 |

92,76 |

78,01 |

78,94 |

354,30 |

97,33 |

106,47 |

134,25 |

|

Приведенная энергия гидратации химического активатора , E s ( кДж/моль ) |

605,43 |

363,50 |

524,60 |

537,31 |

2196,15 |

448,73 |

406,65 |

831,07 |

|

Количество добавки мас.% |

σпр, МПа (числитель – эксперимент, знаменатель – теория) |

|||||||

|

0 |

10,0 |

10,0 |

10,0 |

10,0 |

10,0 |

10,0 |

10,0 |

10,0 |

|

0,1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

18,0 |

- |

|

11,126 |

15,346 |

10,486 |

10,326 |

10,406 |

14,226 |

16,126 |

11,116 |

|

|

0,25 |

- |

31,5 |

12,5 |

20,0 |

12,5 |

4,5 |

24,0 |

6,0 |

|

12,917 |

20,937 |

11,707 |

11,437 |

10,737 |

18,787 |

22,367 |

12,757 |

|

|

0,5 |

10,5 |

28,0 |

16,5 |

36,0 |

25,0 |

22,0 |

27,0 |

9,0 |

|

22,158 |

25,268 |

21,458 |

21,368 |

24,328 |

24,478 |

25,988 |

20,278 |

|

|

1,0 |

12,5 |

34,0 |

15,5 |

21,5 |

21,0 |

27,0 |

25,0 |

7,5 |

|

19,819 |

24,809 |

18,769 |

18,619 |

22,309 |

23,529 |

25,919 |

20,289 |

|

|

2,0 |

15,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

17,0610 |

26,2310 |

15,3510 |

15,0610 |

15,0610 |

23,8310 |

28,1110 |

17,5210 |

|

|

3,0 |

16,0 |

18,5 |

13,5 |

23,0 |

21,0 |

29,5 |

- |

9,5 |

|

17,1811 |

24,7811 |

15,6911 |

15,4511 |

19,6411 |

22,8111 |

26,3911 |

17,6911 |

|

|

4,0 |

18,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

16,5112 |

19,8212 |

15,1612 |

15,0912 |

26,7212 |

19,0812 |

21,0412 |

18,0612 |

|

|

5,0 |

21,5 |

12,0 |

9,0 |

22,5 |

35,0 |

19,5 |

- |

9,0 |

|

16,1713 |

15,0813 |

15,0113 |

15,1013 |

33,6113 |

15,6013 |

15,8613 |

18,6713 |

|

|

6,0 |

28,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

7,0 |

31,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

8,0 |

35,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

Примечание. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 – номера уравнений, по которым рассчитаны пределы прочности σ пр , МПа (табл. 2).

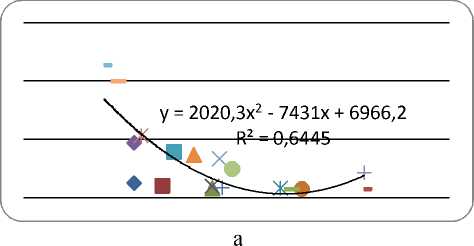

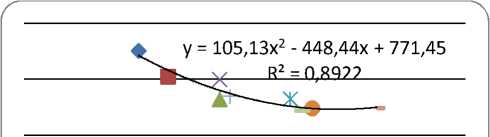

Другим способом оценки энергий гидратации ионов, входящих в состав химических добавок, является графическая зависимость Е s от собственных радиусов r s (рис. 1). Поскольку радиусы многих ионов известны и представлены в справочниках, по ним можно определить соответствующие энергии их взаимодействия с диполями воды (энергии гидратации). Рисунок 1 а соответствует зависимости для 1-, 2- и 3-зарядных, рис. 1 б –для 1-зарядных и 1 в – для 2-зарядных ионов.

В таблице 2 в числителе приведены экспериментальные значения предела прочности ИПВ σ пр , МПа [1]. Видно, что при добавках 0,1; 2,0 и 4,0% (мас.) опытные данные отсутствуют.

ММУМ позволяет теоретически оценивать пределы прочности ИПВ σ пр и рассчитать по уравнению

σпр = а µs + в Esприв + с пределы прочности для всех видов и количеств (до 5,0% мас.) химических активаторов с достаточно высокой вероятностью и надежностью (таблица 2 – знаменатель).

б

= 615,42x2 - 2697,3x + 3774,9 R² = 0,9249

в

Рис. 1. Взаимосвязь между радиусами ионов химических активаторов (ось абсцисс: r s ⋅ 10 - 8 см – колонка 1 табл. 1) их энергиями гидратации (ось ординат: Е s , кДж/моль – колонка 8 табл. 1):

а – для 1-, 2- и 3-зарядных ионов; б – для однозарядных ионов; в – для двухзарядных ионов

Таблица 3

Коэффициенты уравнения σ пр = а . µ s + в . E sприв + с

|

% добавки |

№ уравнения |

а |

в |

с |

|

0,10 |

6 |

0,11790 |

-0,01952 |

11,50522 |

|

0,25 |

7 |

0,22088 |

-0,03709 |

13,92625 |

|

0,50 |

8 |

0,09878 |

-0,01461 |

21,40911 |

|

1,00 |

9 |

0,32804 |

-0,05174 |

19,00052 |

|

2,00 |

10 |

0,27135 |

-0,04271 |

16,59011 |

|

3,00 |

11 |

0,22899 |

-0,03549 |

16,44431 |

|

4,00 |

12 |

0,13964 |

-0,01616 |

12,74832 |

|

5,00 |

13 |

0,04497 |

0,00369 |

9,56743 |

В таблице 3 представлены коэффициенты уравнения

σ пр = а µs + в E sприв + с для добавок от 0,1 до 5,0% (уравнения 6 – 13).

Анализ пределов прочности ИПВ в зависимости от количества и видов химических активаторов показывает, что некоторые экспериментальные величины имеют аномальные отклонения, что может быть объяснено, скорее всего, ошибкой опыта, а для Al(OH) 3 (отходы Авиазавода) наблюдается значительно меньший (по сравнению с другими активаторами и расчетными величинами) предел прочности, что может быть объяснено присутствием в отходах Авиазавода компонентов, ослабляющих прочность ИПВ.

Таким образом, ММУМ вполне приемлем к прогнозированию математическими методами пределов прочности ИПВ в зависимости от вида и количества химических активаторов.