Прогнозно-поисковый комплекс на россыпные алмазы Урала

Автор: Чуйко В.А., Пактовский Ю.Г., Осовецкий Б.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Прогнозно-поисковый комплекс (ППК) – важнейшая методическая часть поисковых работ в общем цикле геологоразведочных работ, в частности на алмазы. От полноты и правильности выбора ППК зависит конечный результат – открытие новых месторождений. Поиски алмазных россыпей на Урале имеют ряд особенностей, отличающих их от других регионов России и Мира. Эти особенности имеют исторические корни, находятся в прямой зависимости от геологического строения территории, уровня развития техни-ки, технологий и, что особенно важно, от профессионального уровня геологов-алмазников и других спе-циалистов, занятых на поисках новых месторождений. Все эти особенности выделены авторами в тема-тические разделы, или блоки, осознанный выбор которых и составляет суть ППК для конкретной терри-тории. Авторы подчеркивают, что для Урала в целом вопрос выбора ППК связан с проблемой прогнози-рования россыпей, удаленных от коренных источников. Эта проблема актуальна также и для некоторых других алмазоносных районов, областей и провинций. Данная статья является первым опытом создания прогнозно-поискового комплекса работ на россыпные алмазы, поступивших из удаленного коренного источника для геологической ситуации территории Западного склона Урала. В качестве успешного при-менения ППК в поисковых работах на алмазы рассматривается открытие крупнейшего в истории алмаз-ной геологии Урала месторождения россыпных алмазов – Сюзёвского. Этот впечатляющий уральский опыт дает твердое основание полагать, что в недалеком будущем предстоит открытие новых запасов ал-мазов в глубоких горизонтах депрессий не только во всех алмазоносных районах Западного Урала, но и в других регионах.

Урал, Пермский край, россыпи, алмаз, прогнозно-поисковый комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/147247295

IDR: 147247295 | УДК: 553.81 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.1.70

Текст научной статьи Прогнозно-поисковый комплекс на россыпные алмазы Урала

О возможности обнаружения алмазов на Урале высказывался еще Александр фон Гумбольт во время путешествия по России в 1829 г. При этом он лишь повторил мнение начальника Гороблагодатских заводов Н.Р. Мамышева (Харитонов, 2016). И Гум-больт, и Мамышев принимали во внимание сходство геологической обстановки на Урале с таковой в алмазоносных районах Бразилии. Ко времени прибытия Гумбольта на Урал в отложениях Крестовоздвиженской золотоносной россыпи уже были обнаружены первые три кристалла алмаза. Один из них хранится до сих пор в музее Федеральной геоло- гической службы в Германии (Ситникова, 2019). Целенаправленные поисковые работы на алмазы были развернуты в СССР в 1938 г., а промышленная отработка открытых тогда россыпей началась в 1942 г. в Горнозаводском районе Пермского края на Среднем Урале, переместившись в дальнейшем на Северный Урал, на более богатые алмазные россыпи Красновишерского района.

Все имеющиеся на данный момент результаты исследований свидетельствуют о кимберлитовой природе уральских алмазов. Эти кимберлиты, предположительно, имеют древний возраст: по крайней мере, древнее раннего силура, но вполне вероятно – даже кембрия (Зильберман, Чернышова, 1974;

Эта работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

Константиновский, 2000; Афанасьев и др., 2010; Афанасьев, 2015; Зинчук, 2018). Первоисточники уральских алмазов могли располагаться на восточной окраине ВолгоУральского кристаллического щита в пределах Восточно-Европейской платформы.

Следует отметить, что на территории двух других щитов (Скандинавского и Украинского) в пределах той же платформы кимберлиты непосредственно выходят на поверхность. На территории Скандинавского щита открыта крупная Архангельская алмазоносная провинция, подсчитаны запасы алмазов в двух кимберлитовых трубках, одна из которых (месторождение им. М.В. Ломоносова) разрабатывается с 2005 г. На территории Украинского щита кимберлиты обнаружены в нескольких местах, но они относятся к убого алмазоносным.

Отличие геологической обстановки территории Волго-Уральского щита от Скандинавского и Украинского заключается в том, что кимберлиты в его пределах имеют существенно более древний возраст и перекрыты мощной толщей палеозойских и мезозойских пород. В пределах других щитов кимберлиты более молодые по возрасту и непосредственно выходят на поверхность.

Кимберлиты Волго-Уральского щита являются первоисточниками питания для промежуточных коллекторов алмазов раннедевонского и раннесилурийского возраста, а те, в свою очередь, – для аллювиальных россыпей кайнозойского возраста.

Промышленные россыпи алмазов на западном склоне Урала концентрируются в Красновишерском и Александровском районах Пермского края. В целом россыпепрояв-ления алмазов образуют протяженную зону, ориентированную в меридиональном направлении вдоль Уральского горного сооружения и простирающуюся вдоль Урала в южном направлении до территории Башкирии (т.е. на многие сотни километров).

Не вызывает сомнений тот факт, что территория западного склона Урала выступает весьма перспективным районом для обнаружения новых промышленных россыпей алмазов, приуроченных к палеодолинам кайнозойского возраста. Разработка поисковых критериев для таких россыпей является главной целью данной статьи.

Исходные данные и предпосылки

В теоретическом отношении задача создания прогнозно-поискового комплекса (ППК) на россыпные алмазы Урала непосредственно связана с проблемой прогнозирования россыпей, удаленных от коренных источников. Для начала может быть принята во внимание геологическая ситуация, имеющаяся также в ряде алмазоносных районов мира.

Например, аналогом уральских россыпей алмазов можно считать множество алмазных россыпей Намибии, протянувшихся вдоль морского побережья. Предполагается, что первоисточники их питания (кимберлиты) расположены на территории прилегающей платформы. Вынос алмазов реками и грязево-селевыми потоками происходил из глубины континента к побережью океана, а далее алмазы морскими течениями транспортировались вдоль берега в южном направлении на расстояние до 2 тыс. км (Шмаков, Божко, 2008). Исследователи отмечают также, что в условиях пустынного сухого климата, преобладающего в районах Южной и Юго-Западной Африки, распространение и перенос алмазов на сотни километров не может производиться реками с постоянным водотоком, а только так называемыми «сухими реками» (Битц, 1950), то есть мощными временными и селевыми потоками. Это обстоятельство необходимо учитывать при палеогеографических и палеоклиматических реконструкциях условий образования алмазных россыпей на континенте (Пактов-ский, 2021).

Некоторые аналогии прогнозно-поискового характера могут быть заимствованы геологами-алмазниками из методики прогноза золотоносных (Баранников, 2024) и тита-ноциркониевых россыпей (Малышев, 1957; Момджи, 1960; Рихванов и др., 2001). Методика наших коллег предусматривает последовательное решение четырех задач: 1) установление первоисточников питания, которыми могут быть только коренные породы, обогащенные соответствующими минералами (циркон, ильменит, рутил, лейкоксен); 2) установление и эффективность первого механизма концентрации этих минералов в ходе длительного формирования на коренных породах первоисточника древней коры выветривания; 3) прослеживание процессов интенсивного размыва этой коры выветривания древними реками с переносом полезных минералов к побережью моря; 4) обоснование процесса формирования прибрежно-морских россыпей на морском побережье за счет волновой сортировки с образованием «естественных» шлихов. Зоны распространения таких россыпей обычно достаточно далеко удалены от коренных источников в пространстве и тем более по времени формирования. Для их прогнозирования и поисков создана и давно функционирует эффективная система геологических исследований, которая была реализована при поисках россыпей на территориях Украины, Центрально-Европейской части и Западной Сибири.

Для прогнозирования и поисков россыпей алмазов, связанных с удаленными коренными источниками (т.е. ситуации, существующей на Западном склоне Урала), пока такого комплекса исследований не существует. При этом мы не можем воспользоваться элементами детально разработанного комплекса прогнозно-поисковых работ на аллювиальные алмазные россыпи ближнего сноса, непосредственно примыкающие к обнаруженным телам кимберлитов (Хмельков, 2006). Хотя конкретным примером успешности таких поисков является сравнительно недавно открытая делювиальноаллювиальная юрская россыпь, непосредственно примыкающая к трубке Нюрбинская в Сибири (Граханов и др., 2007).

Данная статья является первым опытом создания прогнозно-поискового комплекса работ на россыпные алмазы, поступивших из удаленного коренного источника для геологической ситуации территории западного склона Урала. Возможно, в дальнейшем некоторые разделы этого комплекса могут быть использованы также при прогнозировании и поисках россыпей северных районов Якутии и других алмазоносных районов и областей.

Структура ППК на россыпные алмазы Урала, по нашему мнению, должна включать анализ всей имеющейся геологической информации по району исследований, а также выполнение планируемых на объекте поисковых работ. Ниже предлагается типовая структура ППК с последовательным выполнением работ по отдельным разделам (блокам).

Стратиграфический блок ППК

Данный блок преследует основную цель – оконтуривание района планируемых поисковых работ (Ибламинов, 2022). Применительно к территории западного склона Урала он может быть успешно реализован на основе имеющихся геологических данных о промежуточных коллекторах (такатинском и силурийском). В настоящее время особенно детально изученным считается первый из них, причем прогнозные участки для первоочередных поисков уже намечены (Пактовский, Попов, 2023).

При детальном обосновании выбора участка поисков принимаются во внимание литологический состав отложений промежуточного коллектора, чередование и мощность горизонтов крупнообломочного состава, их протяженность и ориентировка в пространстве. Немаловажное значение имеют также данные о фациальной принадлежности отложений коллектора, их петрографическом составе, форме и степени окатанности обломков, которые в дальнейшем могут быть сопоставлены с аналогичными данными для обломочного вещества россыпи.

Многие исследователи указывали на присутствие на территории западного склона Урала более древних промежуточных коллекторов алмаза. В частности, нередко среди них упоминался ордовикский коллектор, иногда даже вендский (Граханов и др., 2007). Однако имеющиеся сведения даже об ордовикском промежуточном коллекторе, не говоря уже о более древних, в настоящее время недостаточно обоснованы. Поэтому включать в предлагаемые программы ППК поисковые работы на участках их выхода на поверхность в настоящее время пока нецелесообразно.

Геофизический блок ППК

Возможности геофизики на россыпные алмазы весьма ограничены. Данные грави- разведки, магнитных исследований, сейсморазведки свидетельствуют о присутствии в фундаменте территории западного склона Урала развитой системы глубинных разломов. Они периодически активизируются, что существенно влияет на строение вышележащего комплекса осадочных пород. Многие из них имеют субширотную ориентировку.

Результатом активных движений по глубинным разломам является блоковое строение фундамента, при этом границы блоков контролируются длительно функционирующими глубинными разломами. В целом на данной территории наблюдается чередование поднимающихся и опускающихся блоков земной коры. Опускающиеся блоки земной коры нередко имеют подтверждение данными неотектонических исследований. Один из признаков существования такого блока – приуроченность к нему древних палеодолин. Именно такие участки являются перспективными районами на поиски россыпей алмазов.

Геофизические исследования в программе ППК могут быть проведены с целью установления мощности аллювиальных отложений в палеодолине. Для данной цели весьма эффективно можно использовать метод электроразведки.

Геоморфологический блок ППК

Задачей исследований по программе данного блока заключается во всестороннем анализе строения и особенностей палеодолины как геоморфологического объекта, потенциально вмещающего алмазоносные речные отложения. В связи с этим могут быть приняты во внимание имеющиеся общие сведения о речной палеосети на территории западного склона Урала. Считается, что эта территория в раннем плиоцене представляла собой эрозионно-аккумулятивную равнину с возвышенностями, нагорьями и увалами, глубоко расчлененную речными долинами в двух направлениях – меридиональном и широтном. На границе плиоцена и плейстоцена отмечается активизация эрозионной деятельности, сопровождаемая врезанием долин, связанным с новой фазой орогенеза (Акимов и др., 1988).

Работы по выявлению палеодолин на западном склоне Урала особенно активизировались начиная с 60-х гг. прошлого столетия. В качестве одного из первых объектов был обнаружен т.н. «колвинский» аллювий на территории Печоро-Вычегодско-Камского междуречья (Сиднев, 1985). Глубина врезов, выполненных аллювиальными осадками, здесь достигала 125 м. В дальнейшем на этой территории был установлен достаточной обширный фрагмент древней палеосети конца миоцена-начала плиоцена.

Особенно важно отметить, что плиоценовые отложения были обнаружены в глубоких эрозионных формах рельефа, унаследованных в дальнейшем современной речной сетью. Примером является «Усоль-река» (южнее устья р. Вишеры) шириной до 400 м и глубиной до 30 м (Горецкий, 1964). В целом, отмечено унаследованное развитие основных направлений речного стока, причем современные орографические системы региона являются геоморфологическим выражением сети длительно функционирующих разломов (Худяков и др., 1979).

Большую роль при формировании речной палеосети играли мезозойские эрозионноструктурные депрессии (Сигов, 1952). Они сформировались как результат заключительного этапа герцинского тектогенеза, результатом которого являлась подвижка блоков палеозойского фундамента по разломам. Эти процессы и привели к образованию продольных депрессий, которые в первую очередь и были освоены гидрографической сетью. В итоге на территории Предуралья в поздне-олигоценовое и раннемиоценовое время сформировались речные долины, ориентированные в меридиональном направлении. При этом каждая более молодая речная система данной депрессии вписывалась в контуры предыдущей (Рождественский, Зиняхи-на, 1979).

Задачей исследований по тематике данного блока является также получение представлений о характере режима древнего водотока. Совершенно ясно, что равнинный водоток не обладает достаточной энергией руслового потока для переноса и особенно концентрации алмазов промышленной крупности. В то же время горный водоток также не подходит для этого в связи с узостью до- лины и малой мощностью аллювиальной толщи. Наилучшим типом водотока для миграции и концентрации алмазов является относительно крупная река предгорного типа.

Результаты изучения расположения алмазов в россыпях Урала показали, что алмазы распределяются в разрезе аллювия резко неравномерно. При этом высокие концентрации присутствуют в отдельных интервалах мощностью от 0,5 до 2–3 м. Это можно интерпретировать как чередование в русловой фации зон, сформированных под влиянием сильных струевых течений. Именно в таких условиях происходит перенос и концентрация алмазов промышленной крупности. Работы ведущих ученых в области аллювиального литогенеза (В.А. Полянина, Б.С. Лунева и др.) показали, что доля таких линз аллювия в общей массе вещества равнинного руслового аллювия относительно невелика, но для предгорного водотока заметно увеличивается.

Одной из важнейших проблем, возникающих при прогнозировании и поисках россыпей алмазов на Урале, выступает роль фактора разубоживания алмазоносного материала, поступившего из промежуточного коллектора, неалмазоносным обломочным материалом местных пород. Причинами разубоживания являются влияние выноса обломочного материала из притоков, крутые повороты долины реки с удалением от выходов пород промежуточного коллектора, изменение климатических условий с чередованием засушливых и водообильных сезонов и т.д.

Фактор разубоживания приводит к чередованию участков с промышленной и непромышленной алмазоносностью в пределах поискового полигона. Следовательно, требуется по итогам поисковых и затем разведочных работ откорректировать границы промышленной россыпи, исключив из нее участки с отчетливыми признаками сильного разубоживания как по латерали, так и по вертикали.

Следует также учитывать порядок речного палеопотока, который играет определенную роль в формировании россыпей. Так, на участках рек первого-второго порядка присутствие промышленных россыпей алмазов в принципе невозможно. Причинами являются малая ширина и глубина вреза, что определяет недостаточный объем горной массы, а также неустойчивая динамика водного потока, сильное разубоживание аллювия местными неалмазоносными породами. По данным Н.А. Шило (1981), наиболее благоприятные условия для формирования россыпей обычно создаются в реках 3-го порядка (это нижние участки верхнего течения), где формируется наилучшее сочетание ширины, глубины долины и скорости водного потока.

Для примера приведем имеющиеся данные о современных водотоках Чикман-Нярской депрессии. Так, по морфометрической схеме порядков рек, отражающей пространственное распределение водных русел и речных бассейнов, современный Чикман является рекой 4-го порядка, а Сюзь – водотоком 3-го порядка (Копылов, 2019). Таким образом, обнаружение здесь Сюзевской россыпи алмазов получает дополнительное подтверждение.

Тектонический блок

Определяющим фактором формирования депрессий и приуроченных к ним фрагментов древней речной сети является блоковый характер глубинного строения территории Прикамья. Унаследованные современные блоковые структуры ограничиваются системами линеаментов, которые наследуют положение и простирание разломов фундамента. Среди последних заметно выделяются разломы байкальского и герцинского тектогенеза по ориентации в пространстве: первые относятся к диагональной системе, вторые – к широтно-меридиональной.

Вся речная палеосеть на данной территории связана с линейной трещиноватостью земной коры и поэтому подчиняется тектоническому контролю. В частности, интенсивность вреза рек определяется динамикой вертикальных движений земной коры.

При оценке ситуации в выбираемом полигоне важно учитывать данные о неотектони-ческом этапе развития территории. Имеются сведения об активном развитии неотектони-ческих движений на территории западного склона Урала с тенденцией последовательного опускания определенных блоков зем- ной коры и, соответственно, поднятием окружающих блоков. Многие исследователи указывали на важную роль активных неотек-тонических движений земной коры с конца миоцена, которые способствовали возникновению нескольких генераций переуглублен-ных долин. При этом периодически происходило заметное усиление неотектонических движений (Чочиа, Евдокимов, 1979).

Активные дифференцированные неотек-тонические движения на территории западного склона Урала зафиксированы при проведении специализированных научных исследований в верховьях рек Усьвы, Березовой, Улса, в зоне Колвинско-Вишерской возвышенной равнины и долине р. Косы.

В то же время следует отметить, что данные повторного нивелирования на территории Пермского края, использованные для построения карты современных вертикальных движений земной коры, фиксируют, что за последние 80 лет здесь отмечается повсеместное опускание. С этими данными резко контрастируют наблюдаемые факты проявления резко выраженных дифференцированных (положительных и отрицательных) неотектонических движений в различное время четвертичного и неогенового периодов. В частности, отдельные районы Прикамья характеризуются устойчивыми тенденциями к воздыманию или опусканию, которые выделяются как соответствующие неотектонические структуры: в первом случае – Пермское и Уфимское поднятия, во втором – Верхне-Камская и Усть-Илычская впадины, Юрюзано-Вишерское понижение (Копылов, 2019).

Интересные данные о связи алмазоносно-сти аллювия палеодолины р. Чикман с неотектонической структурой приведены Б.С. Луневым и Г.Н. Сычкиным (1979). Так, на крыле локального неотектонического поднятия содержание алмазов в аллювии палеопотока составляет 0,6–0,8 усл. ед.; с удалением на 3 км она снижается до 0,3–0,5; на 5–7 км – до 0,11–0,12 и на 12 км – до 0,09, т.е. практически на порядок. Одновременно с этим установлено снижение крупности алмазов. Очевидной причиной этого явления оказывается снижение динамики древнего речного потока.

Литологический блок ППК

Основная задача исследований данного блока – детальное литологическое описание разреза поисковых скважин с выделением литологических горизонтов и корреляцией их по скважинам с учетом литологического состава отложений, окраски пород, слоистости, глинистости и т.д. По литологическим признакам проводится корреляция выделенных горизонтов, слоев, толщ.

Следующий этап – литолого-фациальный анализ разреза аллювия. Особенно важно выделение комплекса отложений, относящихся к русловой фации. Важным разделом работ в составе данного блока является описание морфологических особенностей обломочного материала, морфометрический анализ (форма и размер обломков, характер поверхности и т.д.).

Отдельным этапом литологических исследований является выполнение гранулометрического анализа обломочного вещества поисковых скважин. Особенно важна количественная характеристика грубообломочных фаций с целью оценки энергии руслового водного потока в палеорусле. Она должна быть достаточной не только для переноса алмазов промышленной крупности, но и особенно для их концентрации в отдельных прослоях (линзах). Признаками такой динамики водного потока являются высокий выход грубообломочного материала (например, фракции крупнее 50 мм), достаточно крупный размер обломков модального класса (например, 100– 50 мм) и хорошая сортировка обломков по крупности (одномодальная кривая распределения галечных обломков).

Для получения более представительного материала рекомендуется выборочно проводить дробный гранулометрический анализ крупнообломочного материала, который позволяет достаточно корректно оценить степень разубоженности алмазоносного аллювия палеопотока местными неалмазоносными породами (Пактовский и др., 2021).

Минералогический блок ППК

Наконец, завершающими являются минералогические исследования вещества, доступного по результатам бурения колонковых скважин на поисковом этапе. Их основная цель – подтверждение того факта, что аллювий водотока сформирован за счет размыва пород алмазоносного промежуточного коллектора (Осовецкий, 1992; 2004; Осовец-кий и др., 2023).

Минералогические исследования предлагается выполнить для двух классов крупности тяжелой фракции: 2–1 и 0,25–0,1 мм.

В классе 2–1 мм могут быть обнаружены минералы-спутники алмазов кимберлитового парагенезиса, хотя для Урала это огромная редкость. Среди минералов кимберлитов наиболее изученными являются хромистые пиропы, пикроильменит и хромшпинелиды с преобладанием пикрохромитового минала. В настоящее время изучаются также возможности использования циркона как минерала-спутника алмазов на территории Урала. Присутствие минералов кимберлитового парагенезиса может быть важнейшим индикатором при выборе наиболее перспективного участка древней палеодолины для проведения разведочных работ.

В классе 0,25–0,1 мм сначала в бромоформе выделяется тяжелая фракция. Как показали наши предыдущие исследования (Осовецкий и др., 2023), в ее составе присутствуют компоненты следующих генетических групп: аутигенные, техногенные, алло-тигенные, а также обломки пород и сростки. Индикаторной для алмазоносных отложений является аллотигенная ассоциация минералов, устойчивых к агентам выветривания пород, заимствованная из пород промежуточного коллектора. Обычно это лейкоксеновая (для такатинского коллектора) или циркон-турмалиновая (для силурийского коллектора) ассоциации.

Присутствие в минеральном составе данного класса (0,25–0,1 мм) в заметном количестве таких минералов, как эпидот, гранаты, ставролит, ильменит, хромит, амфиболы, пироксены, является признаком разубоживания алмазоносного аллювия местными неалмазоносными породами. Однако этот факт можно использовать для уточнения истории геологического развития объекта исследования.

Палинологический блок

Установление возраста горизонтов, слагающих аллювиальный или более сложного полифациального строения разрез палеодолины, представляет собой не менее важным этапом прогнозно-поисковых работ на россыпные алмазы, особенно на заключительной стадии формирования россыпей, как правило, в плейстоцене и голоцене. И здесь временные реперы формирования палеодолин и связанных с ними россыпей имеют решающее значение для успешных поисковых работ. С этой целью могут быть использованы спорово-пыльцевой, углеродный и другие методы определения изотопного возраста отложений.

Смена возраста отложений палеодолин и депрессий сопровождается обычно изменением и минеральной ассоциации тяжелой фракции, что может быть использовано при корреляции разрезов отдельных скважин. Однако последняя более подвержена влиянию региональных особенностей (источники питания обломочного материала в бортах долины, влияние притоков и др.). Поэтому здесь необходимо привлечение других исследований прогнозно-поискового комплекса (ППК).

Проблема выбора полигона для постановки поисково-разведочных работ

Поисковые работы с бурением и изучением керна поисковых скважин рекомендуется проводить на нескольких участках в пределах каждого выбранного полигона.

Это важнейший этап в цикле всех геологоразведочных работ (ГРР), в частности поисково-разведочных работ на алмазы. От полноты и корректности его проведения зависит дальнейший успех или полный провал поисковых работ. После бурения поисковых скважин, построения геологических разрезов по разведочным линиям и их осмысления можно приступать к крупнообъемному опробованию – пожалуй, самого трудоемкому и дорогостоящему виду работ в общем цикле ГРР. И поэтому приступать к нему необходимо с полным осознанием достижимости поставленной цели.

Важность такого подхода очевидна, если вспомнить многолетние результаты поисково-разведочных работ на территории Чик-ман-Нярской депрессии, которая по многим показателям (присутствие промежуточного коллектора, тектоническое строение, геоморфологические особенности территории, мощный комплекс аллювиальных отложений и др.) вполне соответствовала существовавшим поисковым критериям. Тем не менее в каждом случае алмазные россыпепроявления оказывались незначительными и некондиционными. Причиной тому в геологическом плане было интенсивное разубоживание алмазоносных отложений промежуточного коллектора за счет размыва местных неалмазоносных пород.

Однако в этом же самом районе при несколько другом подходе была выявлена самая крупная на Урале Сюзёвская алмазная россыпь (Чуйко и др., 2023). Особенности ее геологического разреза, гранулометрического и минерального состава отложений могут быть учтены в дальнейшем при поисковоразведочных работах на россыпные алмазы на всей территории западного склона Урала и на территориях со сходным геологическим строением.

Тем не менее следует принять во внимание, что данные результатов применения предложенного прогнозно-поискового комплекса (ППК) могут оказаться несколько отличающимися в других регионах. Только методичное и целенаправленное накопление опыта поисковых работ со временем может способствовать корректировке отдельных позиций предложенного нами ППК.

Поисковый комплекс с крупнообъемным опробованием на алмазы

Не так давно нашими сибирскими коллегами была издана методическая работа, посвященная поисковому опробованию алмазоносных отложений, обобщающая опыт опробования с учетом минимальных финансовых затрат, оперативности и максимальной эффективности, небольшим геологическим отрядом на основе современных знаний средствами малой механизации (Аку- лов, 2022). Этот важный опыт, изложенный весьма полно и компактно, очень интересен и для уральских геологов, хотя, конечно, нельзя не признать, что сибирский (якутский) опыт поискового пробования на алмазы (по пиропам, минералам-индикаторам, геофизическим аномалиям) не полностью совпадает с таковым на Урале.

Все предшествующие разделы нашего поисково-прогнозного комплекса (ППК), разработанные для специфических уральских условий, имели конечной целью выбор перспективного участка для прямого опробования на алмазы. Не касаясь здесь вопросов лицензирования и получения разрешений различных ведомств, занимающих, кстати, немало времени и сил, отметим здесь только наш собственный опыт.

Применение передовой техники и технологии позволило открыть богатые содержания алмазов в глубоких горизонтах Сюзёвской россыпи и, по-видимому, позволит сделать то же самое в других перспективных алмазоносных районах Урала. Также предварительно надо сказать, что все вопросы ППК, которые обсуждаются в этой статье, так или иначе рассматриваются во многих нормативнометодических документах по поискам и разведке твердых полезных ископаемых, методических руководствах, инструкциях, рекомендациях и положениях о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (Лебедев, 2017, 2022). Все эти общие вопросы и положения, конечно, всегда необходимо иметь в виду, затевая какие бы то ни было новшества. Главная проблема, которая требовала настоятельного решения в россыпной геологии Урала, заключается в увеличении глубины опробования перспективных отложений в сложных горно-геологических условиях. В частности, выход на глубокие горизонты депрессий уже давно осознавался как решение проблемы увеличения ресурсной базы Урала. Однако осознание еще не есть решение насущной проблемы. Прежде всего необходимо было совместное решение технических и организационных вопросов в этой проблеме.

Традиционно с начала алмазной эпопеи на Урале крупнообъемное опробование велось с помощью пахарных канав, если требовалось опоисковать речной аллювий, и шахто- шурфов во всех других случаях. Очень скоро пахарные канавы были признаны малоэффективными. Проходка шахто-шурфов велась вручную и была весьма трудоемкой. Кроме того, эти работы требовали большого количества времени. Глубина проходки строго ограничивалась горнотехническими условиями, то есть первыми десятками метров, и это в лучшем случае. А если деревянная венцовая крепь шурфа начинала трещать или водоприток топил забой, работы следовало немедленно прекращать. Всё это накладывало естественные ограничения на эти виды работ.

Впервые крупнообъемное опробование на алмазы с применением новейшей тогда тяжелой техники, по воспоминаниям вишер-ских геологов («Вишерагеология», г. Красновишерск), было предпринято в 1980-е гг. с помощью установок бурения большим диаметром, однако эти попытки были признаны неудачными, главным образом потому что совершенно не вписались в принятую тогда схему опробования алмазных россыпей. Здесь необходимо отметить, что этот непосредственный опыт показал необходимость структурной перестройки существующей организации поисковых работ, в те времена несколько закосневших.

Структурная перестройка, к сожалению, пришла не сама собой, а с Политической перестройкой СССР. Говоря другими словами, инициативы стало больше, а возможностей меньше. Новыми условиями опоискования в алмазоносных районах Пермского края воспользовалась ЗАО «Пермгеологодобыча» (ПГД, г. Пермь), которое в 2003–2005 гг. предприняло массовое поисковое опробование перспективных отложений с помощью тяжелой техники (бульдозеров, экскаваторов, большегрузных машин и геологоразведочных обогатительных фабрик). Специально разработанная форма разведочной канавы позволяла экскаваторам опробовать разрез до глубины 20-ти м, причем скорость механизированной проходки выросла скачкообразно по сравнению с ручной проходкой шахто-шурфов. Это был впечатляющий прогресс. К недостаткам экскаваторного способа можно отнести, в частности, то, что вывоз крупнообъемных проб не поспевал за проходкой, и пробы приходилось складировать на бортах выработки, а иногда несколько раз переваливать до транспортировки на рудный двор, где сами пробы вынужденно складировались прямо на землю. Это приводило к существенным потерям алмазов, что понимали все – и геологи, и производственники, но решить проблему технологических потерь в то время не было никакой возможности.

За несколько лет до банкротства поисковыми работами занялось, наконец, единственное на Урале алмазодобывающее предприятие прииск «Уралалмаз». Для крупнообъемного опробования здесь применили установки бурения большого диаметра (СБД), используемые строителями при бурении скважин для мостовых опор. Остроумное решение не сразу, но привело к неплохим результатам (Попов и др., 2012; Пактов-ский, Попов, 2018). Вдобавок к быстроте проходки добавилось то, что работы можно было вести круглогодично; глубина проходки увеличилась до 40 м. Но все недостатки предыдущего экскаваторного способа, связанные с неизбежными потерями алмазов при перевалке перспективных пород, увы, сохранились и при проведении опробования с помощью СБД.

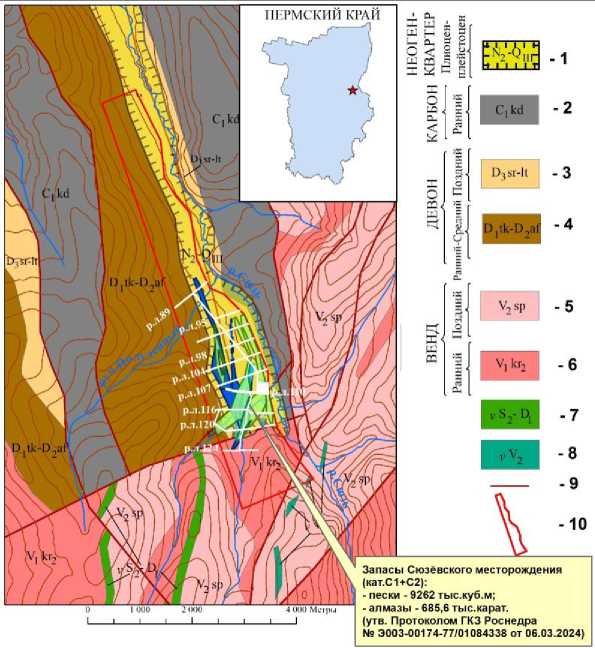

Наилучшие результаты в поисках алмазных россыпей на Урале в последние годы были достигнуты с помощью применения проходки грейферных шурфов при крупнообъемном опробовании глубоких горизонтов депрессий. В результате открыта крупнейшая на Урале россыпь алмазов – Сюзёвская (рис. 1).

Уральский опыт применения ППК в поисковых работах на алмазы

Результаты поисковых работ, приведших к открытию Сюзёвского месторождения, представлены одним из его первооткрывателей в производственных отчетах, в ряде статей и выступлений на нескольких конференциях в 2023–2023 гг. Здесь мы лишь суммируем наиболее важные положения успешного опыта применения ППК.

Из всех перечисленных нами разделов ППК, естественно, авторами были выбраны и применены на практике только те, которые, по их мнению, наиболее соответствовали геологическим условиям района и могли привести к максимальному результату при минимальных затратах времени и ресурсов. Грамотному геологическому ведению работ способствовала специально для этого случая разработанная авторами открытая передовая технология.

Проблема технологических потерь при поисках алмазных россыпей, казавшаяся неразрешимой на протяжении многих десятилетий, нашла успешное разрешение в 2018– 2023 гг., когда была открыта Сюзёвская рос- сыпь. Здесь был внедрен целый инновационный комплекс техники и технологических решений.

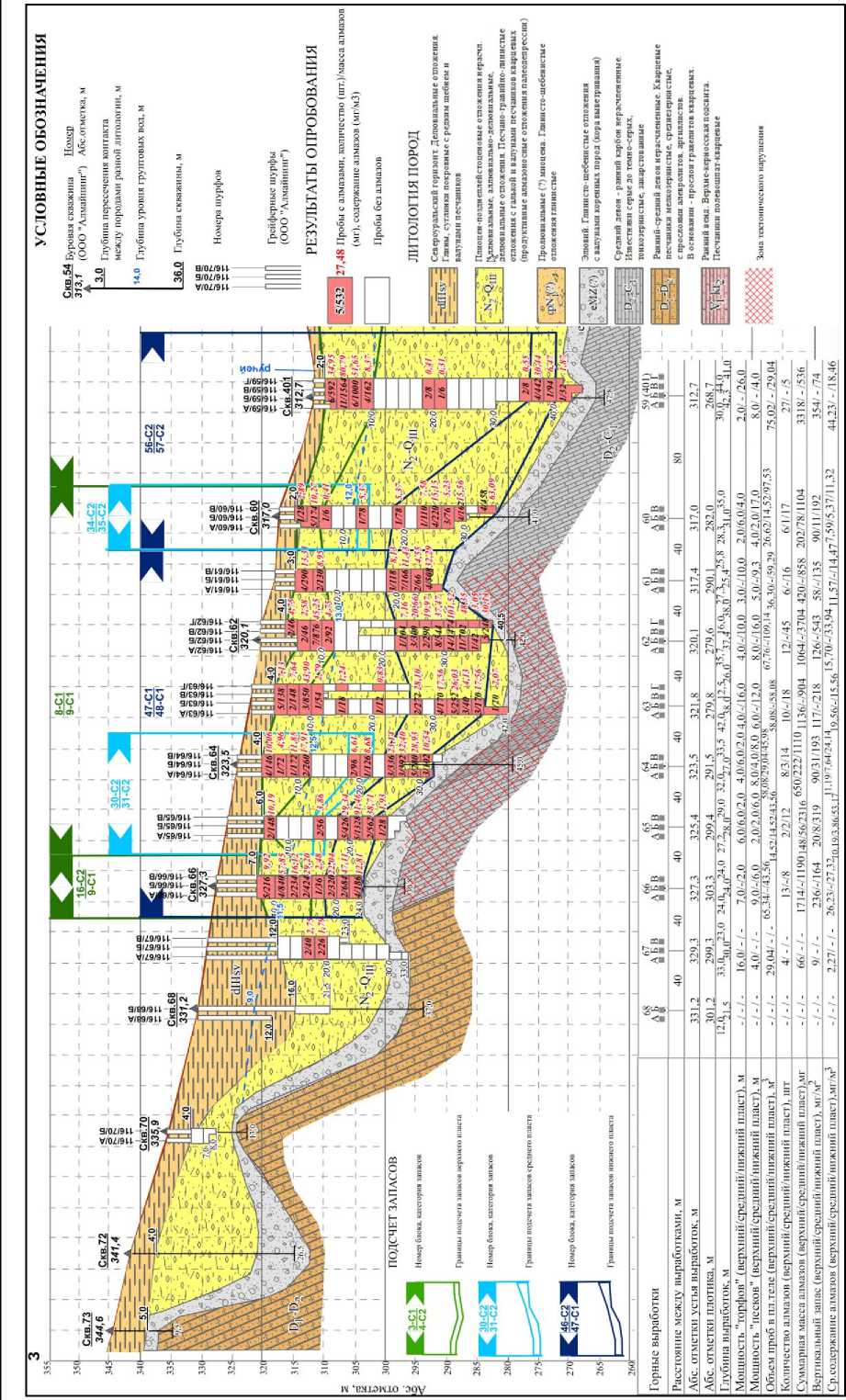

Проходка шурфов велась грейферным экскаватором XCMG XG480D с заполнением выработанного пространства бентонитовым раствором (интересно, что в геологических целях опять была использована технология строителей). Глубина проходки увеличилась до 60 м при высокой скорости и полной механизации горных работ (рис. 2).

Рис. 1. Схема геологического строения Сюзёвского месторождения россыпных алмазов: 1 – песчаногравийные, гравийно-песчаные слабоглинистые отложения желто-коричневого цвета с галькой и валунами песчаников кварцевых (отложения Чикман-Нярской депрессии нерасчлененные); 2 – алевролиты, аргиллиты, известняки, песчаникик с прослоями кремней (кадьинская толща); 3 – известняки с прослоями доломитов (саргаевская, доманиковская, золотихинская, губахинская и лытвинская свиты объединенные); 4 – известняки, известняки глинистые с прослоями аргиллитов и доломитов; в основании – песчаники с прослоями гравелитов (такатинская, вязовская, койвинская, бийская, афонинская свиты нерасчлененные); 5 – алевролиты, аргиллиты, песчаники полевошпат-кварцевые, в основании – конгломераты (старопечнинская свита); 6 – пестроцветные глинистые сланцы с прослоями полевошпат-кварцевых песчаников, полимиктовые песчано-глинистые конгломераты (верх-некерносская подсвита); 7 – дайки, реже штоки и силлы габбро-долеритов и долеритов; 8 – штоки и линзовидные тела зеленокаменных долеритов; 9 – тектонические нарушения; 10 – границы лицензионного участка

Рис. 2. Геологический разрез по разведочной линии 116. Масштабы: гор. 1:2000; верт. 1:500

Размещение и складирование всего извлеченного материала рядовых проб производилось в мягкие контейнеры (big-bags), а не на почву, как это всегда делалось раньше. Применение специальных контейнеров позволило предотвратить потери и разубоживание проб, не допустить «заражения» алмазами других проб на всех этапах производственного процесса при проведении крупнообъемного опробования: складирования, перевозки и обогащения проб (рис. 3).

Рис. 3. Последовательность производственного процесса на участке «Глубокий» при проведении крупнообъемного опробования на алмазы: 1 – извлечение пробы и распределение ее по контейнерам (big-bags) сразу после отбора, 2 – разгрузка контейнеров на геологической фабрике, 3 – рудный двор геологической обогатительной фабрики

На этапе получения гравитационного концентрата обогащения алмазных проб использовался модуль тяжелосредной сепарации производительностью 5 т/ч, а для сокращения объема алмазного концентрата – магнитный сепаратор на постоянных магнитах БСМ-СМВИ (компания ЭРГА, г. Калуга). В результате всех проведенных мероприятий получены максимально объективные результаты по опробованию Сюзёвской алмазоносной россыпи (Чуйко и др., 2023).

Как видим, в истории крупнообъемного опробования на Урале грейферный метод оказался наиболее эффективным и в настоящее время наиболее целесообразным. Не случайно им уже заинтересовались коллеги, работающие на россыпях Якутии. Нет ни малейших сомнений, что применение инновационной технологической схемы приведет к новым открытиям на Урале – прежде всего алмазных россыпей глубоких горизонтов депрессий.

Заключение

При этом два поисковых блока требуют разработки определенной системы опробования отложений, методики отбора и изучения поисковых проб. Из них важнейшим является литологический блок, в состав которого входят необходимые исследования по оценке основных особенностей вещества россыпных отложений, включая размерность частиц обломков, фациальные условия осадконакопления и т.д. Не менее важными являются полученные данные в составе минералогического блока.

Данные по большинству блоков предлагаемого нами ППК могут быть получены на основе уже имеющейся информации: анализа материалов производственных отчетов и опубликованных научных работ. Однако полноту этой информации могут составить только собственные исследования, проводимые поисковыми организациями.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что в каждом конкретном случае выбор определенных блоков ППК, а также объем выполняемых в каждом разделе работ зависит от конкретных геологических условий, географического расположения участка работ и участников запланированного проек- та. В любом случае только положительный результат является критерием успеха.

Разработка и внедрение прогнознопоискового комплекса (ППК) на россыпные полезные ископаемые носит универсальный характер. Это могут быть не только алмазы, но и золото, и титан-циркониевые россыпи, и другие ценные россыпные полезные ископаемые. Вместе с тем ППК – это вполне конкретная методика. Сочетание универсального и конкретного принципов, с одной стороны, и приводит к успеху, а с другой – требует в каждом случае творческого подхода и эксклюзивного решения, что достигается исключительно профессионализмом и опытом. Суть состоит в разработке наиболее эффективных направлений (блоков) для территорий с конкретным геологическим строением, исходя из которого каждый профессиональный геолог всегда может составить и предложить наиболее эффективный ППК, поскольку только геолог отчетливо понимает, что основой создания условий для непрерывной добычи алмазов является постоянное пополнение минерально-сырьевой базы страны.

Список литературы Прогнозно-поисковый комплекс на россыпные алмазы Урала

- Акимов Л.В., Набровенков О.С., Риндзюн-ская Н.М., Андреичева Л.Н., Майорова Т.П., Ре-вердатто М.В., Иванов Н.М., Кавалершина Е.А., Недашковская Н.Н. Геолого-геоморфологиче-ские основы поисков и прогнозирования россыпей на Урале / под ред. Н.П. Юшкина. УрО АН СССР, КНЦ ИГ. Сыктывкар, 1988. 112 с.

- Акулов Н.И. Опробование осадочных отложений при алмазопоисковых работах / под ред. А.В. Толстова. Институт земной коры СО РАН. Иркутск, 2022. 184 с.

- Баранников А.Г. Анализ ведущих факторов образования золотоносных россыпей Урала. Рудно-россыпные узлы, возможные модели их формирования // Известия УГГУ. 2024. Вып. 2 (74). С. 43–56. DOI: 10.21440/2307-2091-2024-2-34-56 EDN: ESMKXU

- Битц В. Процессы концентрации в аллювиальных и связанных с аллювием алмазных россыпях Юго-Западной, Южной, Центральной и Восточной Африки. Л.: Министерство геологии, 1950. 73 с.

- Граханов С.А., Шаталов В.И., Штыров В.А., Кычкин В.Р., Сулейманов А.М. Россыпи алмазов России / под ред. В.А. Додина. Новосибирск: Академ. изд-во «Гео», 2007. 457 с. ISBN: 978-5-9747-0079-8 EDN: QKGRCX

- Ибламинов Р.Г. Литология Пермского края. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2022. 147 с.

- Константиновский А.А. Палеороссыпи в эволюции осадочной оболочки континентов. М.: Научный мир, 2000. 288 с.

- Копылов И.С. Морфонеотектоническая система оценки геодинамической активности. Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2019. 131 с. ISBN: 978-5-7944-3401-9 EDN: EIXXQF

- Лебедев Г.В. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. В 2 т. Прогнозирование и поиски месторождений. Пермь, 2017. Т. 1. 220 с.

- Лебедев Г.В. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. В 2 т. Разведка месторождений. Пермь, 2022. Т. 2. 200 с.

- Лунев Б.С., Сычкин Г.Н. О речных долинах Прикамья // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Европейская часть СССР. Наука: Новосибирск, 1979. С. 99–103.

- Малышев И.И. Закономерности образования и размещения месторождений титановых руд. М., 1957. 272 с.

- Момджи Г.С. Теоретические основы и методика поисков россыпных месторождений титана и циркония // Закономерности размещения по-лезных ископаемых. М.: Госгортехиздат, 1960. Т. 4. С. 44–57.

- Осовецкий Б.М. Минералогические диаграммы и их применение в литологии // Литология и полезные ископаемые. 1992. № 2. С. 134–140.

- Осовецкий Б.М. Минералогия мезокайнозоя Прикамья. Пермь: Изд-во ПГУ, ПСИ, ПССГК, 2004. 292 с. ISBN: 5-94604-022-7 EDN: DEDVIK

- Осовецкий Б.М., Пактовский Ю.Г., Чуйко В.А. Минералогические индикаторы алмазоносности уральских россыпей // Вестник Пермского университета. Геология. 2023. Т. 22, № 3. С. 243–266. DOI: 10.17072/psu.geol.22.3.243 EDN: HTKUPF

- Пактовский Ю.Г. Силурийский промежуточный коллектор алмазов (Южное Притиманье, Пермский край) // Вестник Пермского университета. Геология. 2021. Т 20, № 4. С. 301–319.

- Пактовский Ю.Г., Попов А.Г. Использование скважин большого диаметра для опробования россыпей алмазов на Северном Урале (Пермский край): материалы V Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 50-летию Алмазной лаборатории ЦНИГРИ – НИГП АО «АЛРОСА». Мирный, 2018. С. 313–317. EDN: VPSJEW

- Пактовский Ю.Г., Попов А.Г. Девонский коллектор алмазов Урала // Литосфера. 2023. № 4. С. 683–700. DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-4-683-700 EDN: GXMNPW

- Пактовский Ю.Г., Чуйко В.А., Калинин К.П. Поисковое значение дробного гранулометрического анализа в изучении алмазоносных россыпей // Вестник Пермского университета. Геология. 2023. Т. 22, № 2. С. 133–144. DOI: 10.17072/psu.geol.22.2.133 EDN: RFUVAR

- Попов А.Г., Калашников Н.Г., Пактов-ский Ю.Г. Применение скважин большого диаметра в геологической разведке месторождений алмазов на Северном Урале // Вестник Пермского университета. Геология. 2012. Вып. 3 (16). С. 68–73. EDN: PHPDNV

- Рихванов Л.П., Кропанин С.С., Бабенко С.А., Соловьев А.И., Советов В.М., Усова Т.Ю., Полякова М.А. Циркон-ильменитовые россыпные месторождения – как потенциальный источник развития Западно-Сибирского региона. Кемерово: ООО «Сарс», 2001. 214 с.

- Рождественский А.П., Зиняхина И.К. О развитии речной сети Южного Урала и Приуралья в мезозое и кайнозое // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Европейская часть СССР. Наука: Новосибирск, 1979. С. 120–125.

- Сигов А.П. Условия образования полезных ископаемых и металлогенические эпохи мезозоя и кайнозоя Урала: материалы по геоморфологии Урала. М.: Недра, 1971. С. 117–125.

- Сиднев А.В. История развития гидрографической сети плиоцена в Предуралье. М.: Наука, 1985. 224 с.

- Ситникова М.А. История минералогической коллекции Федеральной геологической службы Германии // Минералогические музеи – 2019. Минералогия вчера, сегодня, завтра: материалы науч. конф. / под ред. А.И. Брусницына. СПб: С.-Петерб. гос. ун-т, 2019. С. 54.

- Худяков Г.И., Кулаков А.П., Тащи С.М. Речная сеть и морфоструктура – теоретические и практические аспекты проблемы // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Европейская часть СССР. Наука: Новосибирск, 1979. С. 38–40.

- Чочиа Н.Г., Евдокимов С.П. Палеогеография позднего кайнозоя Восточной Европы и Западной Сибири (ледниковая и ледово-морская концепции). Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1993. 248 с.

- Чуйко В.А., Синкин В.А., Наусов В.А., Плюс-нин И.А., Калинин К.П. Сюзевское месторождение россыпных алмазов // Литосфера, 2023. С. 701–713.

- Шмаков И.И., Божко Е.Н. Происхождение морских россыпей алмазов Намибии. Вестник ВГУ. Геология. 2008. № 1. С. 116–126. EDN: KGLSBN