Программирование стратегического развития российских регионов: опыт и адаптация

Автор: Паздникова Наталья Павловна, Расумов Валид Шаманович

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 (18), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы внедрения в практику региональных органов власти эмпирических методов исследования. Основная цель статьи - показать возможные методы наблюдения за процессами программирования стратегического развития российских регионов. На основе проведенного эмпирического исследования существующей практики программирования стратегического развития субъектов Российской Федерации автором предложен алгоритм научного наблюдения с фиксацией полученных результатов. В авторском наблюдении особый акцент сделан на показателях количества и качества программирования, прямо влияющих на эффективность стратегического развития регионов в целом. Конкретизирован перечень показателей наблюдения, проведен анализ динамических показателей и дана оценка процесса программирования. Автором выдвинута гипотеза, заключающаяся в том, что показатели программирования стратегического развития регионов опережают показатели программирования Российской Федерации. Проанализирован опыт адаптации программ «нового типа» триады уровней «государство - макрорегион - регион» на основе статико-анализа программно-целевого планирования...

Программирование, стратегическое развитие, государственная программа, регион, наблюдение, бюджетное планирование, общественные ресурсы, эффективность, результативность

Короткий адрес: https://sciup.org/149131214

IDR: 149131214 | УДК: 332.02 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.4.5

Текст научной статьи Программирование стратегического развития российских регионов: опыт и адаптация

DOI:

Преодолеть затянувшийся кризис и занять лидирующие позиции среди других субъектов Российской Федерации возможно только при переходе экономики региона на устойчивый путь развития, и эта задача приобретает стратегический характер. Российское законодательство предполагает, что каждый российский регион к 2017 г. должен сформировать семь стратегических документов, которые должны отражать не только приоритеты будущего устойчивого развития территории на средне- и долгосрочную перспективу, но и показывать конкретный план мероприятий достижения стратегических целей. В этой связи усиливается значение эмпирических методов исследования данной проблемы.

Cегодня все регионы сформировали необходимый пакет документов. Так, в Приволжском федеральном округе данный пакет документов разработан и реализуется всеми 14 субъектами РФ [2; 10].

Среди перечня принципов стратегического развития базовым называется программно-целевой (программирование), значимость которого обусловлена российским законодательством и указами Президента РФ. В бюджетном законодательстве еще с 1 января 2013 г. были определены три вида программ, реализуемых в рамках программно-целевого управления: государственные программы РФ, имеющие федеральный статус; государственные программы субъектов РФ, имеющие региональный статус; муниципальные программы [3]. Кроме того, полный переход на программный бюджет должен был осуществлен к 1 января 2016 года [5; 7].

Какова ситуация, складывающаяся с реализацией программ «нового типа» в настоящее время? В 2017 г. на территории Российской Федерации реализуются 44 государственные программы РФ, которые представлены пятью функциональными блоками. Самые крупные программы 2017 г.: «Социальная поддержка граждан», «Развитие пенсионной системы» и «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Доля государственных программ РФ в расходах федерального бюджета на 2017 г. составляет 81,8 % против 70,1 % в 2016 г. соответственно.

На начало 2017 г. реализация принципов программирования стратегического развития осуществляется во всех субъектах РФ. Раньше других внедрены принципы программирования в Тюменской (2008 г.), Астраханской (2010 г.) и Свердловской областях (2010 г.), позже других – в Магаданской области (2014 г.), Республике Крым (2014 г.) и городе Севастополь (2015 г.) (см. рис. 1).

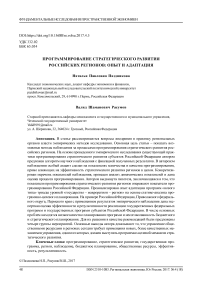

В 2017 г. реализовывалось 2 005 государственных программ субъектов РФ, что на 43 программы больше, чем в 2016 году. Лидеры по количеству реализуемых программ Курганская (46) и Самарская области (41). В числе аутсайдеров – Республика Алтай (12), Амурская область (13) и г. Москва (14).

Средняя доля государственных программ в общих расходах бюджета на текущий год увеличилась до 93,4 % против 92,9 % в 2016 г. (87,4 % – 2015 г., 78,1 % – 2014 г). Лидеры – Чувашская республика (100 %), Омская область (99,9 %) и Нижегородская область (99,6 %). Аутсайдеры – Тюменская область (68 %), Волгоградская область (73 %) и Новгородская область (77 %).

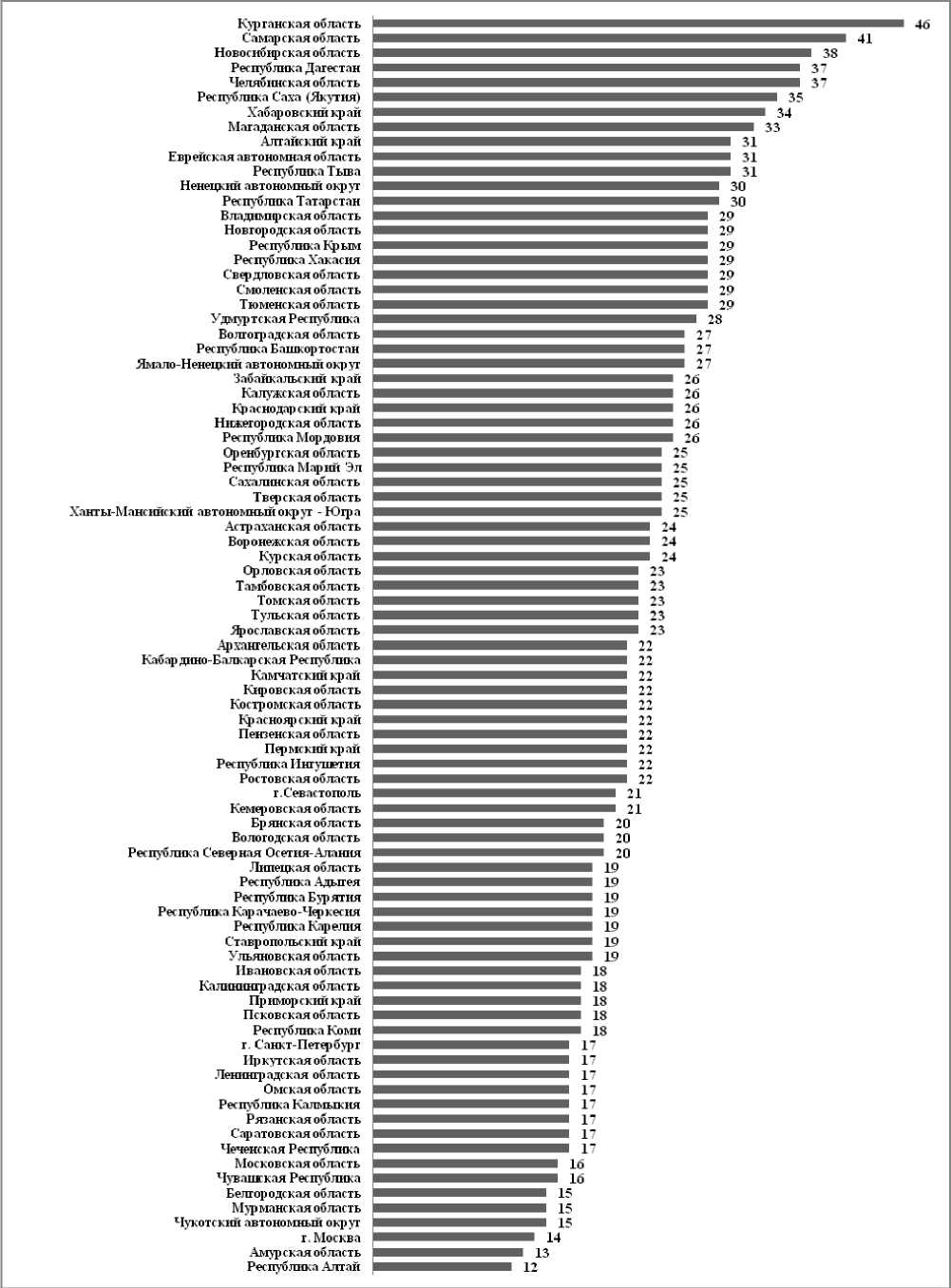

Процесс внедрения программирования стратегического развития в бюджетный процесс регионами Приволжского федерального округа (ПФО) проходил в период 2011–2013 гг., и к 2016 г. программный бюджет сформирован во всех регионах ПФО. Если в 2016 г. в 14 регионах реализовывались 335 государственных программ субъекта РФ, то в 2017 г. – 347 программ (в 2014 г. – 332 программ, в 2015 г. – 340 программ) (см. рис. 2).

Данная ситуация во многом определяется особенностями регионального законодательства, внешней средой и ресурсным обеспечением. На примере регионов ПФО можно наблюдать прямую зависимость доли государственных программ субъектов РФ в общей сумме расходов бюджета на текущий год от уровня самообеспеченности бюджета. Исключением является Ульяновская область, где прослеживается обратная зависимость двух показателей.

В 2017 г. лидерами по количеству реализуемых государственных программ субъектов РФ являются Самарская область (41 пр.) и Татарстан (30 пр.), среди аутсайдеров – Саратовская область (17 пр.) и Чувашская республика (16 пр.). Наиболее существенное сокращение количества реализуемых программ в Кировской (–15 %) и Самарской (–6 %) областях.

В среднем доля государственных программ субъекта РФ в общих расходах бюджета субъектов РФ ПФО в 2017 г. незначительно увеличилась до 92,34 % с 91,03 % в 2016 году. Наибольшая доля программ прослеживается у Чувашской республики (100 %), а аутсайдерами являются Самарская область (81 %) и республика Марий Эл (80,6 %). Существенное снижение доли программ наблюдается в республике Татарстан (на 11,0 %), а значительное увеличение в Саратовской области с 53,2 до 85,0 % в 2017 г. (на 56 %).

Рис. 1. Количество государственных программ субъектов РФ в 2017 г.

Примечание . Составлено авторами.

Рис. 2. Динамика количества государственных программ регионов Приволжского федерального округа Примечание . Составлено авторами по: [13].

Пермский край как один из субъектов ПФО РФ программный формат бюджета сформировал еще в 2014 году. В 2017 г. формирование программного бюджета основывалось на реализации 22 государственных программ субъекта РФ с долей их финансирования – 98,1 % от общего объема расходов бюджета края. Отрадно заметить, что количество программ не менялось в 2014–2017 годах.

Средняя эффективность исполнения всех государственных программ Пермского края незначительно выросла с 83,0 % в 2014 г. до 89,4 % в 2016 году. Наиболее эффективные программы Пермского края в 2016 г.: «Развитие образова- ния и науки в Пермском крае» (99,6 %), «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» (98,9 %), «Развитие здравоохранения» (98,6 %); менее эффективные программы: «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» (66,8 %), «Развитие транспортной системы» (73,6 %), «Культура» (74,5 %) и «Совершенствование государственного управления» (76,8 %).

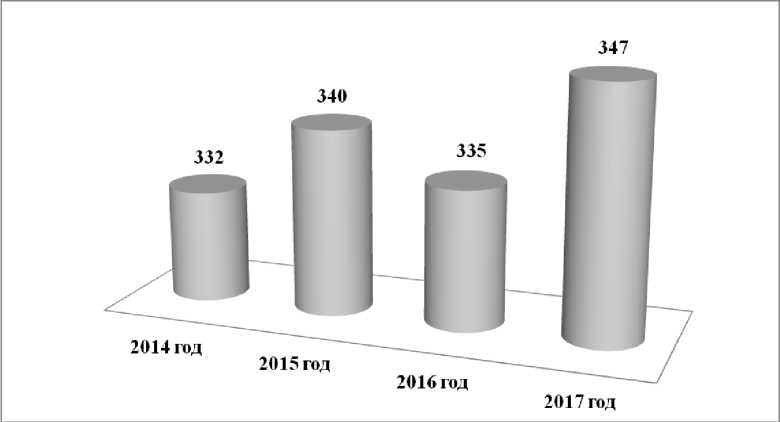

Однако негативная тенденция складывается с показателями результативности всех реализуемых государственных программ Пермского края (рис. 3).

Рис. 3. Динамика результативности государственных программ Пермского края Примечание . Составлено авторами по: [4].

В 2016 г. доля недостигнутых целевых показателей составила 21,3 % или 61 целевой показатель из 287. Тенденция снижения результативности обоснована еще и тем, что темп прироста общего количества целевых показателей программ растет (9,5 %) значительно медленнее, чем количество недостигнутых целевых показателей (41,8 %).

Крайне важной проблемой программирования стратегического развития российских регионов является оценка эффективности государственных программ субъекта РФ [14; 15]. Базовым показателем эффективности бюджетного программирования является результативность реализации программ. Отметим, что методики оценки эффективности государственных программ российскими регионами разрабатываются самостоятельно для каждой программы в отдельности, поэтому невозможно объективно сравнить регионы по эффективности реализации государственных программ субъектов РФ. Кроме того, эффективность государственных программ рассчитывается на основе достижения целевых показателей (результативность), которые существенно отличаются у разных программ и регионов по количеству, измеримости и точности определения.

В 2016 г. в докладе Министерства финансов РФ названы лучшие региональные и муниципальные практики в стратегическом управлении общественными финансами. В данном документе эффективность реализации программно-целевых принципов в регионах предлагается оценивать с помощью показателя качество управления региональными финансами , включающего в том числе и оценку качества программноцелевого планирования. На основе информационных данных о реализации государственных программ регионального уровня можно отметить, что высокий уровень управления региональными финансами наблюдается только в 22 регионах, что составляет 25,9 %, надлежащее качество управления – в 46 регионах (54,1 %) и в 15 регионах – низкий уровень управления региональными финансами (17,6 %). В двух субъектах РФ (г. Симферополь и Республика Крым) оценка не проводилась.

Таким образом, по многим параметрам внедрение программирования стратегического развития на основе реализации программ «нового типа» в субъектах РФ опережает процесс внедрения государственных программ РФ. Однако, по мнению экспертов, регионы постоянно сталкиваются с различного рода проблемами в ходе программирования стратегического развития, среди которых:

– низкое качество планирования программ, выраженное излишней детализацией задач и целей программ (подпрограмм), которое ведет к перегруженности индикаторами и низким результатам в конечном итоге [8];

-

– несогласованность бюджетного и стратегического планирования, выраженная включением в программы целевых показателей, не отражающих степень решения стратегических задач и критерии измеримости и точности [12];

-

– сильная зависимость эффективности программно-целевого управления от ресурсного обеспечения региона [9; 11; 16];

– слабый уровень согласования интересов общественности и органов власти в рамках программно-целевого управления, а именно формальный общественный контроль за ходом реализации программ и отсутствие методического обеспечения оценки социальной эффективности программ [1; 6].

В числе мероприятий, необходимых для формирования эффективной системы программирования процессов стратегического развития российских регионов, значатся: а) мероприятия, связанные с интеграцией государственных программ в стратегический процесс региона: необходимость разработки бюджетного прогноза на долгосрочный период с учетом приоритетов стратегического развития; закрепление в региональном законодательстве нормативов расходов на реализацию государственных программ; б) мероприятия, направленные на повышение качества программирования: оценка согласования целей, задач, индикаторов государственных программ с приоритетами Стратегии социально-экономического развития региона, с государственными программами РФ; планирование инвестиционных проектов и разработка методики эффективности их оценки; разработка критериев определения состава и значений количественно-качественных целевых показателей программ; в) мероприятия, направленные на совершенствование методического обеспечения оценки эффективности государственных программ: упрощение системы отчетности по государственным программам и отражение результатов в открытых данных сети Интернет; разработка и внедрение методики оценки удовлетворенности потребителей программными услугами; внедрение аудита эффективности и общественного аудита государственных программ; г) мероприятия, связанные с инвентари- зацией и ликвидацией неэффективных программ, а также нефинансируемых (либо неисполняемых) программных документов.

Список литературы Программирование стратегического развития российских регионов: опыт и адаптация

- Вагин, В. В. Инициативное бюджетирование в Российской Федерации: основные особенности и результаты/В. В. Вагин//Финансовый журнал. -2015. -№ 5 (27). -С. 120-122.

- Денисова, И. П. Оценка эффективности и результативности целевых программ при переходе к «программному бюджету»/И. П. Денисова, С. Н. Рукина//Фундаментальные исследования. -2013. -№ 8-2. -С. 399-404.

- Журавлев, Д. М. Оценка эффективности оказания государственных услуг/Д. М. Журавлев//Вестник Московского Университета. Серия XXI. Управление (государство и общество). -2009. -№ 3. -С. 23-32.

- Информационно-справочная система Пермского края. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://permkrai.ru/documents/state-program (дата обращения: 03.06.2017). -Загл. с экрана.

- Климанов, В. В. Внедрение программного Бюджета: что ожидать регионам/В. В. Климанов, А. А. Михайлова//Бюджет. -2012. -№ 12. -С. 98-101.

- Лаптев, Д. Е. Ценностно-ориентированный подход как концептуальная основа управления стратегическим развитием регионов в современных условиях/Д. Е. Лаптев//International Scientific Review. -2016. -№ 15 (25). -С. 24-27.

- Мингалева, Ж. А. Устойчивое развитие региона: инновации, экономическая безопасность, конкурентоспособность/Ж. А. Мингалева, Г. А. Гершанок//Экономика региона. -2012. -№ 3 (31). -С. 68-77.

- Митрофанова, И. В. Анализ и пути модернизации стратегического территориального менеджмента в южных регионах России/И. В. Митрофанова//Менеджмент и бизнес-администрирование. -2012. -№ 2. -С. 16-22.

- Особенности оценки барьеров в контексте парадигмы регионального саморазвития/А. Г. Шеломенцев, С. В. Дорошенко, С. В. Козлова //Приволжский научный вестник. -2014. -№ 9 (37). -С. 60-69.

- О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ//Российская газета. -2014. -Федер. вып. № 6418 (146). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://rg.ru/201 4/07/03/strategia-dok.html (дата обращения: 09.04.2016). -Загл. с экрана.

- Островский, А. В. Направления совершенствования систем стратегического управления социально-экономическим развитием регионов/А. В. Островский, В. В. Зотов//Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. Серия: Cоциология. -2015. -№ 14 (1). -С. 36-45.

- Паздникова, Н. П. Оценка интегральной эффективности социально-экономической системы региона/Н. П. Паздникова//Экономика и предпринимательство. -2014. -№ 11-4 (52-4). -С. 268-270.

- Портал Министерства финансов РФ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_adf.ctrl-state=1dcr b8xvky_57&r egionId=5711 (дата обращения: 09.06.2017). -Загл. с экрана.

- Райзберг, Б. А. Современное состояние и проблемы программно-целевого планирования и бюджетирования в России/Б. А. Райзберг//Известия Московского государственного технического университета МАМИ. -2012. -Т. 3, № 2. -С. 165-172.

- Рисин, И. Е. Ключевые сферы и задачи стратегического управления социально-экономическим развитием регионов/И. Е. Рисин, Ю. И. Трещевский//Регион: системы, экономика, управление. -2016. -№ 4 (35). -С. 17-22.

- Синергетическая диагностика кризисных явлений в сфере финансовой безопасности региона/А. А. Куклин, Г. П. Быст рай, Н. Л. Никулина, А. И. Синенко//Вестник Забайкальского государственного университета. -2013. -№ 7. -С. 101-110.