Программный комплекс расчета параметров взаимосвязи пространственно распределенных объектов, территорий и данных

Автор: Василенко Виктор Валентинович, Гончаренко Владимир Иванович, Мареев Юрий Андреевич

Журнал: Проблемы информатики @problem-info

Рубрика: Информационные технологии в военном деле

Статья в выпуске: 1 (13), 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложен подход к анализу взаимосвязи пространственно распределенных данных, размещаемых на картографической основе. Разработан алгоритм расчета параметров взаимосвязи пространственных и временных данных, основанный на анализе слоев пространственной прямоугольной сетки, в узлах которой задан ресурс для каждой зоны достижимости. Эффективность использования программного комплекса показана на примере решения задач оценки досягаемости летательными аппаратами.

Пространственно распределенные данные, отображение площадных и точечных объектов, досягаемость летательным аппаратом, матрица ресурсов, матрица достижимости, алгоритм расчета, программный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14320359

IDR: 14320359 | УДК: 528.235+004.92

Текст научной статьи Программный комплекс расчета параметров взаимосвязи пространственно распределенных объектов, территорий и данных

Введение. В настоящее время задачи исследования параметров распределения объектов и процессов в географическом пространстве являются актуальными в различных областях жизнедеятельности человека. Традиционно картографам и пользователям географических карт приходится изучать пространственное распределение геоинформационных величин и выполнять расчеты параметров взаимосвязи пространственно распределенных объектов, территорий и данных. К числу таких вычислений может относиться, например, расчет параметров досягаемости летательными аппаратами (ЛА) из заданных районов земной поверхности. Подобная задача решается при составлении расписаний авиарейсов. Так как понятие досягаемости является весьма нетривиальным (например, досягаемость опреде ленных районов баллистическими ра кетами (БР) с учетом вращения Земли, решение задачи

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 09-08-00750-а).

коммивояжера при нелинейном характере расходования ресурса на распределение элементов ЛА и т. д.), то существует необходимость научного обоснования подходов к разработке алгоритмов и реализующих их специализированных программных систем для решения конкретных задач.

Существует также задача отображения результатов функционирования информационных систем и средств автоматизированных систем управления военного и гражданского назначения как для статических и динамических, так и для двух- и трехмерных объектов и процессов. Для решения указанных прикладных задач в настоящей работе сформулирована и решена специальная задача анализа параметров взаимосвязи пространственно распределенных объектов, территорий и данных.

-

1 . Особенности построения программного комплекса. Программный комплекс (ПК) “Графический анализатор” позволяет в зависимости от контуров государств и известной дальности полета ЛА определить зоны досягаемости территории. Данные для ПК передаются из программного комплекса “Трансформатор” [1] и представляют собой растровые изображения в формате bmp. Помимо этого формата предусмотрено изменение формата входных данных для обеспечения большей информативности.

В основе ПК “Графический анализатор” лежат несколько взаимосвязанных алгоритмов расчета пространственно-временных данных, которые реализованы в рамках самого ПК “Графический анализатор” или позволяют экспортировать информацию из других ПК, в том числе из универсальных ПК промышленной разработки (например, из геоинформаци-онных систем).

При разработке ПК сформулировано понятие “слой” — пространственная прямоугольная сетка с заданным шагом и фиксированной размерностью. Таких слоев может быть произвольное количество. Каждому узлу сетки (в специальных приложениях каждому участку “выделенной” территории — ячейке) ставится в соответствие значение некоторого параметра. Размерность “слоя” ограничена только наличием требуемых исходных данных.

Разработанный программный коплекс предназначен:

-

— для расчетов параметров взаимного расположения как отдельных точек (геометрического центра мира, континента, конкретной страны, города, объекта, точки прицеливания, точки дислокации информационных систем и (или) ЛА и т. п.), так и “площадных” образований (государств, городов, районов базирования и (или) зон ответственности и т. д.);

-

— для генерации новых “слоев” по заданным зависимостям (функционалам, программам);

-

— для анализа и отображения данных с координатами узлов сетки на произвольной подложке включая картографическую.

-

2. Разработка алгоритма расчета пространственно-временных данных. Разработанный алгоритм основан на поэлементном сравнении матриц данных по точкам старта и цели. Исходные данные (матрицы) строятся отдельно для каждого слоя. Существуют матрицы двух типов — матрица ресурсов R и матрица достижимости D k ( k =1,..., n , где n — количество точек старта). В результате работы алгоритма получается вектор-столбец V , элементами которого являются значения ресурса для каждой зоны достижимости (размерность вектора равна числу зон). Если тип слоя — ресурс, то в матрице находятся коэффициенты концентрации (значения величин) соответствующего ресурса. Для слоев, описывающих зоны достижимости, значениями элементов матриц являются номера зон достижимости в зависимости от шага изменения радиуса зон достижимости. Далее выполняется поэлементный анализ матриц. Если в расчете используется несколько матриц достижимости, то значение элемента матрицы ресурса добавляется к элементу результирующего вектора с наименьшим номером зоны, т. е. для каждого i Е { 1 ,..., W}, j Е { 1 ,..., H} , где W , H — размерности матриц R и D k , имеют место выражения

В качестве расчетных функций задаются произвольные операции со значениями введенных параметров и, естественно, с координатами узлов сетки.

Так как каждому присваиваемому параметру может быть поставлен в соответствие физический смысл, то появляется возможность проведения анализа практически всех необходимых пространственных данных (по названным функциям разработанный ПК является аналогом ПК из области геостатистики [2], но в отличие от него не требует громоздких приложений и более гибок).

В разработанной версии ПК “Графический анализатор” географическая привязка выбрана в прямоугольной проекции, что является более наглядным, но требует пересчета значений многих пространственных данных (например, точности привязки, площади “квадратной ячейки” и т. п.).

Нанесение на другие слои различных данных (например, заполнение всей сетки данными о расстоянии между текущей и заранее назначенной точками) позволяет, оформив порядок взаимосвязи отдельных “слоев”, решить большое количество исследовательских и расчетных задач, в том числе изучить статистические характеристики распределения данных в пространстве.

m ( i,j ) = min ( D k );

-

k =1 ,...,n

V m ( ij ) = m ( i,j ) + R ij . (1)

Особенность алгоритма состоит в том, что данные в массиве ресурсов получаются из прямоугольной проекции. Поэтому равные (по площади) участки проекции представляют собой разные (по площади) участки поверхности Земли, причем по мере приближения к полюсу коэффициент искажения увеличивается. Для учета этой особенности в ПК введен корректирующий коэффициент λ i,j , зависящий от широты участка поверхности, представляемого элементом матрицы R i,j . В результате формула (1) принимает вид

V m ( i,j ) = m ( i,j ) + X i,3 R ij . (2)

При реализации алгоритма возникло затруднение в определении номеров зон достижимости, обусловленное тем, что концентрические окружности на поверхности Земли представляются на прямоугольной проекции достаточно сложными контурами, в том числе разомкнутыми. Для учета этого обстоятельства разработана и реализована процедура, включающая следующие операции:

-

1. Построение зон достижимости. При этом определяется количество зон, а также количество замкнутых и разомкнутых контуров.

-

2. Построение матрицы достижимости. При этом осуществляется нумерация зон. Начальный номер зоны определяется в зависимости от широты (северной или южной) положения центра зоны и разности количества замкнутых и разомкнутых контуров.

-

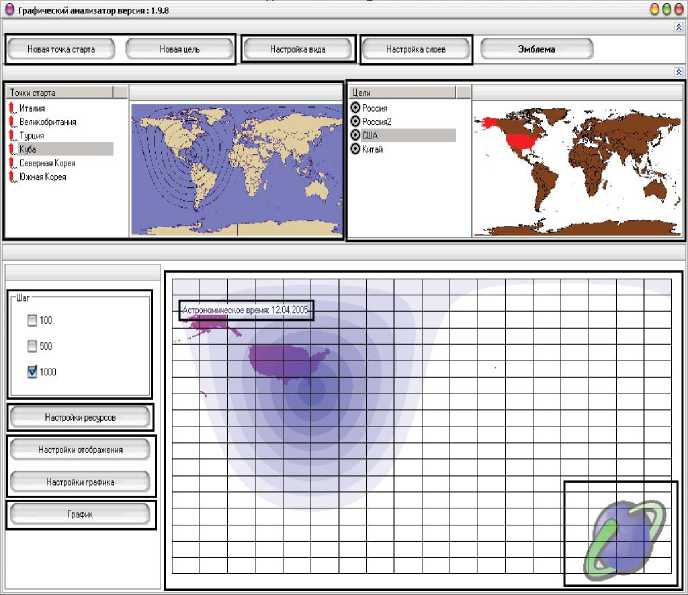

3. Пример практического использования программного комплекса. Практическое применение разработанного ПК продемонстрировано на примере геополитического ана-

- лиза возможных угроз со стороны “третьих” стран, обладающих БР. Такой анализ проводится для территорий, досягаемых с заданных точек размещения БР. На рис. 2 представлены

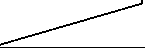

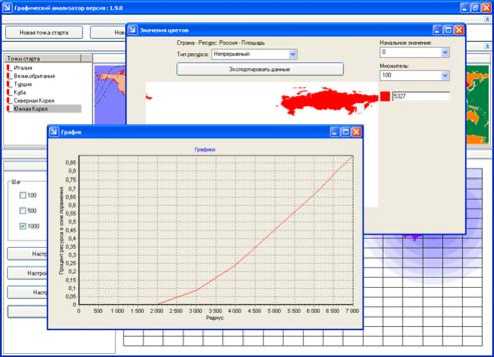

На рис. 1 представлены главное управляющее окно ПК “Графический анализатор” и основные параметры настроек.

Панель графического отображения (привязки) точки старта ЛА

Выбор режима корректировки базы данных по точкам старта

Панель графического отображения обслуживаемой территории

Загруженная база данных по вариантам точек старта ЛА

Загруженная база данных по вариантам обслуживаемых территорий

Настройка шага оценки параметров досягаемости ЛА

Панель графического отображения линий равной дальности от заданной точки старта ЛА

Настройка параметров оцениваемых функций для многослойного графического анализа

Настройка параметров отображения и привязки отдельных "слоев" территориальной подложки

Настройка параметров и содержания отображаемых графиков для оцениваемых функций графического анализатора

Настраиваемый (задаваемый) логотип для маркировки вариантов расчета

Панель графической привязки расчетного варианта к астрономическому и (или) модельному времени

Настраиваемая сетка для разметки конкретного "слоя" с нанесенной оцениваемой информацией

Рис. 1. Основное окно управления программного комплекса “Графический анализатор”

а

б

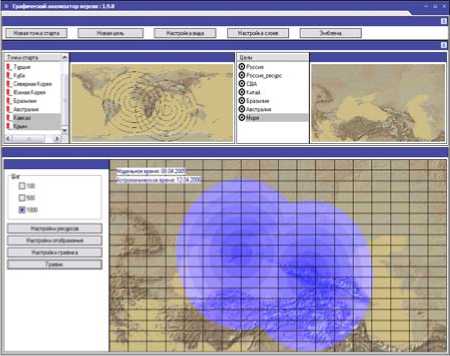

в

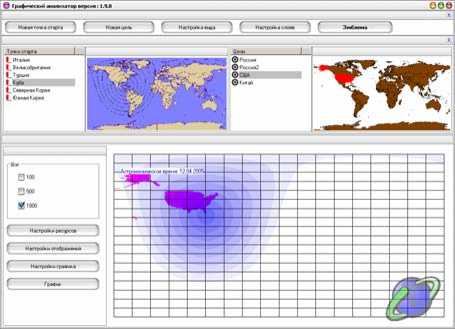

Рис. 2. Типовые режимы работы ПК “Графический анализатор” при проведении моделирования:

а — композиция панелей управления при корректировке данных по точкам старта БР; б — вариант настройки палитры отображаемых панелей и графических примитивов; в — композиция панелей управления при проведении расчетов по заданной функции и базовым “слоям” территориально привязанной информации;

г — применение ПК “Графический анализатор” в режиме с “маломасштабными” картами (район Черного и Каспийского морей)

г

варианты управляющих окон, с использованием которых можно проводить задание и корректировку исходных данных и параметров управления программой на поверхности земного шара (рис. 2, а–в ) и в районе Черного и Каспийского морей (рис. 2, г ).

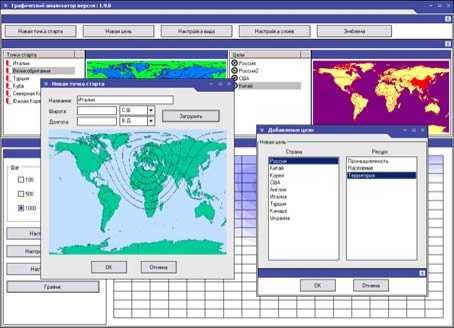

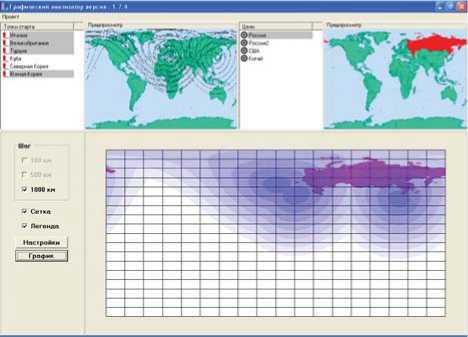

На рис. 3 представлены элементы интерфейса пользователя при отображении нескольких точек старта БР.

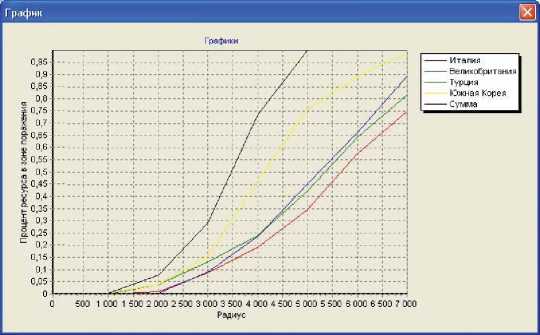

Приведенные варианты иллюстрируют такие возможности ПК, как определение на карте практической досягаемости БР, видимости “выделенных” районов для конкретных информационных систем, зависимости “досягаемого” ресурса (например, населения или промышленного потенциала) от дальности полета БР и т. д. Это справедливо как для площадных, так и для точечных объектов, в том числе “динамических”. Зависимости “досягаемого” ре-

Рис. 3. Интерфейс пользователя при отображении нескольких точек старта БР

Рис. 4. Зависимость ресурса в зоне досягаемости от радиуса поражения

сурса от радиуса поражения приведены на рис. 4. Путем управления процессом обработки получаемые данные можно “привязать” к любому объекту — как точечному, так и площадному.

С помощью ПК “Графический анализатор” наряду с названными выше задачами оценки и визуализации зон досягаемости ЛА могут решаться геостатистические задачи, причем с практически не ограниченными возможностями. Такие задачи отличаются наличием в пространственных и временных данных случайных факторов.

В качестве примера решения задачи геостатистики рассмотрим оценку “территориальной привлекательности” отдельного точечного объекта, например образовательного учреждения. Для этого проведем расчет “территориальных изохрон” — линий, на которых время достижения выделенной точки равно константе. При расчете этих параметров проводится пересчет “времени достигаемости” для всех точек прямоугольной карты (с учетом границ, масштаба и геометрических искажений для выбранной проекции).

В простейшем случае расчет времени проводится применительно к транспортной сети исследуемого участка включая метро, маршрутные такси, пригородные электропоезда и т. п. На специальный “слой” наносятся координаты мест посадки, например остановки электропоездов. Каждой такой точке присваиваются данные, содержащие следующую информацию:

-

— время начала движения;

-

— время завершения движения;

-

— время начала и завершения перерывов в движении (если они имеются);

-

— cредний интервал времени между поездами;

-

— стоимость проезда до станции, ближайшей к исследуемому точечному объекту;

-

— время проезда до станции, ближайшей к исследуемому точечному объекту.

Источниками данной информации являются расписание движения электропоездов и географическая карта. С учетом этой информации для всех точек выделенного участка местности рассчитываются следующие параметры:

-

— время, за которое можно достичь выделенного объекта (в общем случае минимальное, максимальное и среднее);

-

— стоимость билетов по ближайшему маршруту (в общем случае стандартная, льготная, с проездными и т. п.);

-

— произвольный (заранее заданный) функционал от времени и стоимости.

По полученным данным строятся соответствующие графики с помощью встроенных функций ПК.

При наличии дополнительной информации можно расширить спектр оценок. Так, если на вспомогательный слой нанести контуры всех населенных пунктов анализируемой территории и каждой точке поставить в соответствие “плотность” населения, то ПК “Графический анализатор” позволит построить зависимость количества населения от времени (стоимости, функционала), “затраченного” на дорогу до выделенного объекта. Эту информацию можно представить для различных групп населения: пенсионеров, детей, школьников, студентов, покупателей с фиксированными потребностями и др. В этом случае можно провести анализ “территориальной привлекательности” как типового точечного объекта (например, института или торгового центра), так и их совокупности (поиск общих зон “равной привлекательности”). Эти данные не встречаются в типовых ГИС-расчетах (например, в кадастре территории), но будут востребованы при определении политики развития конкретных типов организаций, выборе мест размещения новых предприятий, уточнении стоимости землеотвода и т. п.

В настоящее время проводятся работы по оценке “территориальной привлекательности” для абитуриентов Московского авиационного института (национального исследовательского университета) ( и Королевского института управления, экономики и социологии (.

Список литературы Программный комплекс расчета параметров взаимосвязи пространственно распределенных объектов, территорий и данных

- Василенко В. В., Гончаренко В. И. Разработка программно-информационного комплекса для визуализации областей земной поверхности, досягаемых баллистическими ракетами//Вестн. компьютер. и информ. технологий. 2010. \No~7. С.~3-12.

- Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики. М.: Ин-т компьютер. исслед. при МГУ, 2009. 460~с.