Программы комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках концепции экономики здоровья

Автор: Егоров Е.В., Букин А.К.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Результаты научных исследований

Статья в выпуске: 2 (144), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье изложено теоретическое обоснование эффективности комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках концепции экономики здоровья и систематизирован опыт развитых стран в области борьбы с заболеваниями данной группы на основе реализации долгосрочных профилактических программ. Авторами разработаны и последовательно изложены основные характеристики программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для реализации в Кировской области.

Экономика здоровья, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/143181305

IDR: 143181305

Текст научной статьи Программы комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках концепции экономики здоровья

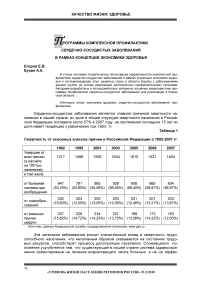

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения в нашей стране, их доля в общей структуре смертности населения в Российской Федерации составила около 57% в 2007 году; на протяжении последних 15 лет их доля имеет тенденцию к увеличению (см. табл. 1).

Таблица 1

Смертность от основных классов причин в Российской Федерации в 1992-2007 гг.

|

1992 |

1995 |

2001 |

2003 |

2005 |

2006 |

2007 |

|

|

Умершие от всех причин (в расчете на 100 тыс. населения), |

1217 |

1498 |

1556 |

1644 |

1610 |

1521 |

1464 |

|

в том числе : |

|||||||

|

от болезней системы кровообращения |

647 (53,16%) |

791 (52,80%) |

865 (55,59%) |

928 (56,45%) |

908 (56,40%) |

865 (56,87%) |

834 (56,97%) |

|

от новообразований |

202 (16,60%) |

203 (13,55%) |

203 (13,05%) |

203 (12,35%) |

201 (12,48%) |

201 (13,21%) |

203 (13,87%) |

|

от внешних причин смерти |

237 (15,82%) |

229 (14,72%) |

234 (14,23%) |

221 (13,73%) |

199 (13,08%) |

173 (14,22%) |

183 (12,50%) |

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики,

Эта категория заболеваний вносит значительный вклад в смертность трудоспособного населения, что негативным образом сказывается на состоянии трудовых ресурсов, способствует процессу депопуляции населения. Сложившееся положение усугубляется тем, что существующая в нашей стране система здравоохранения ориентирована на лечение возрастающего числа бол ьных, а не на эффек- тивную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, что не ведет к существенным результатам по снижению заболеваемости, инвалидности и смертности населения от данного класса болезней в Российской Федерации. Таким образом, необходимость борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями должна являться важнейшим приоритетом в политике государства в области здравоохранения и устойчивого социально-экономического развития.

Следует отметить, что необходимость проведения активной политики в здра-во-охранении, направленной на качественное повышение уровня здоровья населения, не нашла должного отражения в экономической теории в нашей стране. В частности, в отечественной науке недостаточно разработаны методы оценки эффективности профилактических программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мало работ по возможностям и методам экономического стимулирования населения на переход к здоровому образу жизни. Это требует дальнейшего исследования данной проблемы на основе использования методов и инструментария экономической науки.

Теоретической базой, определяющей необходимость проведения активной политики в здравоохранении, является концепция «экономики здоровья» (economics of health). Теоретико-методологические предпосылки формирования концепции «экономики здоровья» и обоснование эффективности профилактики заболеваний связано с теорией человеческого капитала, основанной Г. Беккером [1], Т. Шульцем [2], М. Гроссманом [3] и развитой другими учеными. Данная область науки сформировалась в последней четверти XX века и ставит своей задачей произвести экономическую оценку сложившихся тенденций и изменений состоянии здоровья населения и теоретически обосновать приоритет профилактики социально значимых заболеваний. В рамках концепции экономики здоровья обосновываются основные теоретико-методологические подходы к экономической интерпретации здоровья населения и эффективность инвестиций в здоровье.

Таким образом, концепция экономики здоровья подводит теоретическую базу для определения социально-экономической эффективности активной политики в области здравоохранения на базе комплексной профилактики основных групп заболеваний. Следует добавить, что концепция «экономики здоровья» существенно шире понятия «экономики здравоохранения», так как имеет в качестве предмета исследования не только экономические отношения в сфере здравоохранения, но и основные составляющие здоровья населения и важнейшие факторы, влияющие на состояние и изменение показателей здоровья. В рамках экономической науки экономика здоровья объединяет несколько направлений, в частности, теорию «человеческого капитала», экономику социального страхования, методологию анализа «за-траты-эффек-тивность», теорию общественного блага и ряд других.

Следует отметить, что в рамках концепции экономики здоровье большое значение уделяется исследованию комплекса факторов, влияющих на состояние здоровья населения в той или иной стране. В частности, для Российской Федерации авторами данной статьи были выявлены следующие социально-экономические причины чрезмерно высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и их доли в общей структуре смертности населения по сравнению с развитыми странами:

-

• сложная и нестабильная социально-экономическая обстановка в стране;

-

• существующий высокий уровень дифференциации доходов населения;

-

• неэффективность существующей системы здравоохранения, ориентированной на лечение растущего числа больных;

-

• историко-культурные причины (высокий уровень потребления алкоголя и табака, невнимание граждан к состоянию собственного здоровья).

В рамках концепции экономики здоровья также выявлено, что экономические методы анализа (например, метод «затраты-эффективность») должны являться важнейшей основой для выбора конкретного варианта комплексной программы профилактики. В частности, А. Кюлиер, Дж. Ньюхаус [4], В. Фукс [5] заложили фундамент в методологию оценки эффективности той или иной профилактической программы, в рамках концепции экономики здоровья определили критерии эффективности профилактических программ. Теоретическое обоснование того, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний экономически более выгодна, чем постоянное увеличение затрат на лечение больных, стало важной основой для изменения политики: в странах с развитой рыночной экономикой, начиная с 1960-х годов, стали разрабатываться и реализовываться программы комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

К настоящему времени накоплен богатый опыт реализации подобных программ в странах Европы, Канаде, США, Японии. Программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, реализованные и реализуемые в развитых странах, имеют различные характеристики: продолжительность, охват населения программой, объем затраченных средств. Представляется важным систематизация и анализ зарубежного опыта в данной области и обоснование необходимости его применения в нашей стране.

Авторами данной статьи проанализированы различные программы профилактики, реализованные и осуществляемые в США («Национальная программа по борьбе с артериальной гипертонией»), Канаде («Общепрофилактическая программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в провинции Онтарио»), Ирландии («Счастливое сердце на работе»), Финляндии (Проект «Северная Карелия»), в ряде других стран Европы («Евроакция»).

Следующие основные условия способствуют успешной реализации данных программ:

-

1) программа должна иметь комплексный социально-медицинский характер;

-

2) срок ее реализации должен быть не менее пяти лет;

-

3) программа должна быть подкреплена законодательными и нормативноправовыми актами, и иметь обязательный для исполнения характер;

-

4) ее следует реализовывать в тесном социальном партнерстве между органами и учреждениями здравоохранения, государственной власти и местного самоуправления, СМИ, работодателями и работниками, а также общественными организациями;

-

5) необходимо использовать принцип софинансирования программы государственными и муниципальными органами власти, заинтересованными общественными организациями, работодателями и самими гражданами;

-

6) в ее разработке следует опираться не только на мировой опыт, но и тщательно учитывать местные особенности, в частности, историко-культурные факторы;

-

7) необходима комплексная и систематическая информационная поддержка мероприятий программы в СМИ, а также полный законодательный запрет рекламы вредных для здоровья продуктов, в первую очередь, табака и всех видов алкоголя.

Авторами также выделены наиболее характерные причины, не способствующие успеху программ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний:

-

1) отсутствие необходимой государственной и муниципальной поддержки при разработке и реализации программы;

-

2) слабая информационная поддержка в СМИ, недостаточная информированность населения об основных факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и важности мер по их профилактике;

-

3) краткосрочный период действия программы, нацеленность на «быстрый» положительный результат;

-

4) отсутствие привязки к тому или иному региону и механический перенос основных методов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний из одной страны в другую;

-

5) неразвитость первичного профилактического звена медицинской помощи, слабая нацеленность участковых, семейных врачей на профилактику социально значимых заболеваний;

-

6) отсутствие общегосударственной системы финансирования здравоохранения (социально-страховой, бюджетной или смешанной).

Из рассмотренных программ комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний одним из наиболее успешных был проект «Северная Карелия», который начал реализовываться в 1972 году в одноименной провинции Финляндии, и в настоящее время охватил всю страну. Данный проект был изначально рассчитан на 5 лет (впоследствии неоднократно продлевался) и был начат в одном из самых депрессивных, неблагополучных регионов этой страны. С точки зрения экономической эффективности, данный проект также был успешным: в провинции Северная Карелия через двадцать лет после начала реализации программы ущерб от сердечнососудистых заболеваний сократился на 35 млн. долларов США в год [6].

Основываясь на зарубежном опыте в области профилактики сердечнососудистых заболеваний и основных структурных элементах проекта «Северная Карелия», авторами данной статьи разработаны основные принципы формирования целевой комплексной профилактической программы по борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями для её реализации в пилотных регионах РФ. Первым пилотным регионом для реализации программы рекомендована Кировская область. Этот регион был выбран вследствие определенных характеристик: во-первых, данная область относится к числу достаточно неблагополучных, депрессивных регионов, в котором средняя продолжительности жизни мужчин и женщин ниже средней в РФ, и на блюдается высокий темп депопуляции населения. Во-вторых, в 2007 году сердечно-сосудистые заболевания в общей структуре смертности населения данного региона составили более 60%, что выше среднероссийских – 57%. В-третьих, по данной области доступны данные по объемам финансирования основных программ, направленных на профилактику сердечно-сосу-дистых заболеваний, что позволило дать экспертную оценку необходимого объема финансирования пилотной программы. Из важнейших характеристик разработанного авторами данной статьи проекта программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует выделить следующие:

-

• продолжительность программы – 5 лет;

-

• концепция программы основана на комплексном воздействии на основные факторы, определяющие развитие сердечно-сосудистых заболеваний;

-

• важнейшим принципом ее реализации является социальное партнерство государства, работодателей, работников, медицинских учреждений, общественных организаций и СМИ.

Авторы также определили основные этапы разработки программы, которые, в частности, включают:

-

1) определение целей и задач программы; основных направлений её реализации;

-

2) обоснование конкретного комплекса необходимых мероприятий по социальной и медицинской профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, с выявлением реального охвата населения, установление четких временных рамок, в частности, по формированию здорового образа жизни, разработке и созданию эффективной инфраструктуры для качественного повышения уровня здоровья населения, укрепления профилактической медицинской помощи первичного звена;

-

3) определение необходимого объема финансирования мероприятий программы, бюджетных и внебюджетных источников ее финансирования;

-

4) оценка социально-экономической эффективности различных вариантов реализации программы;

-

5) определение целевых показателей реализации программы, в частности, снижение доли и уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в пилотных регионах реализации программы: с 55-60% (в зависимости от региона) до 4550% в течение 5 лет, увеличение средней продолжительности жизни населения на 3-4 года;

-

6) определение перечня пилотных регионов для реализации программы.

Проведен экспертный расчет стоимости реализации программы в Кировской области: за 5 лет реализации она составит примерно 8,25 млрд. рублей.

В заключение следует отметить, что в настоящее время в нашей стране осуществляются программы, в той или иной степени направленные на сокращение заболеваемости, инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь – ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы» и приоритетный национальный проект «Здоровье». Тем не менее, по мнению авторов, данные программы имеют один общий недостаток – они не нацелены на комплексную борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе сочетания медицинской и социальной профилактики, что существенно снижает их эффективность. Предлагаемый авторами проект программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является долгосрочным и комплексным, он базируется на теоретическом фундаменте концепции экономики здоровья, подкреплен успешным опытом реализации аналогичных программ в развитых странах. Таким образом, в рамках перехода к активной политике в области здравоохранения существует необходимость и возможность для существенного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране на основе их комплексной профилактики.

*

*

*

-

1. Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, 3rd ed. – Chicago: University of Chicago Press, 1993. - 412 pages.

-

2. Schultz T.W. Investment in human capital: the role of education and of research. // American Journal of Agricultural Economics, 1971. – № 53(4). – pp. 692-693.

-

3. Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. // The Journal of Political Economy, 1972, № 80(2), pp. 223-255.

-

4. Culyer Anthony J. and Newhouse Joseph P., editors. Handbook of Health Economics. – The Netherlands: Elsevier B.V., 2000. – 1020 pages.

-

5. Fuchs V.R. The future of health economics. // Journal of Health Economics, 2000. - № 19. - pp. 145-151.

-

6. Nissinen A., Berrios X., Puska P. Community-based noncommunicable disease interventions: lessons from developed countries for developing ones. // Bulletin of the World Health Organization, 2001. – № 79(10). – pp. 963-970

Список литературы Программы комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках концепции экономики здоровья

- Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, 3rd ed. - Chicago: University of Chicago Press, 1993. - 412 pages.

- Schultz T.W. Investment in human capital: the role of education and of research. // American Journal of Agricultural Economics, 1971. - № 53(4). - pp. 692-693.

- Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. // The Journal of Political Economy, 1972, № 80(2), pp. 223-255.

- Culyer Anthony J. and Newhouse Joseph P., editors. Handbook of Health Economics. - The Netherlands: Elsevier B.V., 2000. - 1020 pages.

- Fuchs V.R. The future of health economics. // Journal of Health Economics, 2000. - № 19. - pp. 145-151. EDN: DYRXNH

- Nissinen A., Berrios X., Puska P. Community-based noncommunicable disease interventions: lessons from developed countries for developing ones. // Bulletin of the World Health Organization, 2001. - № 79(10). - pp. 963-970.