Прогрессирование спортивной подготовки юных фигуристов 7-8 лет на основе развития координационных способностей и оптимизации психофизиологических показателей обучающихся

Автор: Горелик Виктор Владимирович, Филиппова Светлана Николаевна, Беляев Василий Степанович, Абрамова Виктория Анатольевна, Кнышева Татьяна Петровна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 4 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: развитие координационных способностей у фигуристов 7-8 лет группы начальной подготовки с помощью специально организованного учебно-тренировочного процесса. Материалы и методы исследования. Проведено обследование на базе спорткомплекса «Труд» г. Тольятти у 20 детей, занимающихся фигурным катанием, в возрасте 7-8 лет группы начальной подготовки, разделенных на 2 подгруппы: основную группу (ОГ) и группу сравнения (ГС) по 10 девочек в каждой. Основным отличием в учебно-тренировочном процессе ОГ и ГС было использование в ОГ специально разработанной программы упражнений, направленной на развитие двигательно-вестибулярной координации у фигуристов. В ГС занятия проходили по стандартной учебно-тренировочной программе. Методика диагностики включала компьютерную программу «Исследователь временных и пространственных свойств человека версия 2.1». Результаты. В статье приводится экспериментальное обоснование использования комплекса упражнений специальной физической подготовки (СФП) для развития координационных способностей у фигуристов 7-8 лет. Показано, что на констатирующем (исходном) этапе педагогического эксперимента (ПЭ) психофизиологические показатели и моторные в ОГ и ГС достоверно не различались. После формирующих занятий в ОГ получили достоверное улучшение пространственно-временных показателей и моторной координации в сравнении с ГС. Заключение. Использование комплекса упражнений СФП для развития координационных способностей у фигуристов 7-8 лет позволяет: 1) улучшить возможности перемещения юных фигуристов в пространстве на льду; 2) развить локомоторные функции юных фигуристов на фоне улучшения КС.

Фигурное катание, координационные способности (кс), начальная подготовка фигуристов, методика развития кс, психофизиологический анализ воздействия упражнений

Короткий адрес: https://sciup.org/147233545

IDR: 147233545 | УДК: 613.735 | DOI: 10.14529/hsm190408

Текст научной статьи Прогрессирование спортивной подготовки юных фигуристов 7-8 лет на основе развития координационных способностей и оптимизации психофизиологических показателей обучающихся

Введение. В современной России спортивным сообществом при поддержке государства немало внимания уделяется популяризации фигурного катания (ФК) [1–3, 5]. Образный язык движений, музыкальность, яркая зрелищность этого вида спорта привели к востребованности занятий фигурным катанием у детских контингентов [1, 2, 9]. В этих условиях становится очевидным недостаточная научная обоснованность спортивных средств, подходов и методов подготовки юных спортсменов. Особенностью и препят- ствием в массовой подготовке фигуристов, составляющих кадровую базу для спорта высших достижений, является не только техническая сложность ФК, но и высокие требования к развитию всех физических качеств, в частности, координационных способностей спортсменов [4, 8, 12].

Следовательно, упражнения, направленные на развитие у детей координационных способностей (КС), должны быть правильно подобранными, организованными, последовательными, иметь обоснованную динамику возрастания нагрузки в соответствии с «зоной ближайшего развития» и учитывать подготовленность детей и их половозрастные особенности [4, 9, 11, 12]. В связи с этим возникает необходимость исследования особенностей развития координационных способностей у детей (7–8 лет), занимающихся фигурным катанием в группе начальной подготовки.

Цель исследования: развитие координационных способностей у фигуристов 7–8 лет группы начальной подготовки с помощью специально организованного учебно-тренировочного процесса.

Материалы и методы исследования. Учебно-тренировочный процесс на начальном этапе – групповые занятия в зале и на льду продолжительностью 45 минут с обязательным 15-минутным перерывом. При проведении занятий учитывался возраст и индивидуальные характеристики занимающихся. С письменного согласия родителей в свободное от тренировок время детям предлагалось пройти тестирование, включающее в себя исследования:

-

1) психофизиологическая диагностика оценки угловых параметров перемещения объекта в пространстве. Для этого использовалась компьютерная программа «Исследователь временных и пространственных свойств человека версия 2.1» [6, 7, 10] в виде 4 компьютерных тестов по 5 проб в каждом (табл. 1);

-

2) моторной координации с помощью 4 двигательных тестов: тест 1 «Сохранение баланса стоя на носках с согнутым туловищем», тест 2 «Прохождение по прямой линии», тест 3 «Координирование движений в одном темпе», тест 4 «Удержание равновесия на корточках» (табл. 2).

По результатам собеседования в исследовании приняло участие 20 детей фигуристов в возрасте 7–8 лет группы начальной подготовки, разделенных на 2 подгруппы: основную группу (ОГ) и группу сравнения (ГС) по 10 девочек в каждой. Основным отличием в учебно-тренировочном процесс ОГ и ГС было использование в ОГ специально разработанной программы упражнений, направленной на

Таблица 1

Table 1

Тесты для оценки пространственных свойств у фигуристов 7 – 8 лет

Tests for evaluating spatial properties in figure skaters aged 7 – 8 years

|

Тесты / Test |

Нормативные показатели (норма) для методики Reference values |

|

«Определение времени реакции на движущийся объект (РДО)» «Response to a moving object (RMO)» |

0,12–0,28 секунд / second |

|

«Определение времени реакции выбора (ВРВ)» «Choice response time (CRT)» |

0,33–0,43 секунд / second |

|

«Оценка угловой скорости движения» / «Angular speed» |

8–28 (% точности по модулю / module accuracy) |

|

«Оценка величины предъявляемых углов» / «Angular values» |

22–26 (% точности по модулю / module accuracy) |

Таблица 2

Table 2

Тесты для оценки двигательной координации детей 7 – 8 лет

Tests for assessing motor coordination in children aged 7 – 8 years

|

Тесты / Test |

Критерии оценки / Criteria |

|

Тест 1 «Сохранение баланса, стоя на носках с согнутым туловищем» Test 1 «Half forward bend toe balance» |

От 1 до 5* баллов From 1 to 5* points |

|

Тест 2 «Прохождение по прямой линии» Test 2 «Heel-toe walking» |

|

|

Тест 3 «Координирование движений в одном темпе» Test 3 «Coordinating movements at the same pace» |

|

|

Тест 4 «Удержание равновесия на корточках» Test 4 «Squatting toe balance» |

Примечание. * 1–2 балла – низкая оценка, 3 балла – средняя оценка, 4 балла – выше среднего, 5 баллов – высокая оценка.

Note. * 1–2 points low score, 3 points – average score, 4 points – above average, 5 points – high score.

развитие двигательно-вестибулярной координации у фигуристов. Исследование осуществлялось на базе спорткомплекса «Труд» в виде педагогического эксперимента (ПЭ), который включал в себя три этапа:

-

1 этап – констатирующий – (октябрь 2017 г. – ноябрь 2017 г.) – подбирались группы детей ОГ и ГС измерялись исходные показатели координации локомоторных и вестибулярных функций у фигуристов 7–8 лет.

-

2 этап – формирующий – (декабрь 2017 г. – май 2018 г.) – проводились занятия по специальной программе, направленной на развитие координации у детей 7–8 лет. ОГ занималась по схеме: 3 раза в неделю на льду по 45 мин и 2 занятия в неделю в зале по 45 мин. В программе применялся специально разработанный комплекс упражнений на льду для улучшения координационных способностей юных фигуристов. ГС занималась по той же схеме с применением стандартной учебно-тренировочной программы без использования дополнительных упражнений на координацию: 2 занятия в неделю на льду по 45 мин и 2 занятия в неделю в зале по 45 мин.

Вся программа учебно-тренировочных занятий в группах делилась на три периода обучения: I период обучения (декабрь 2017 – январь 2018), II период обучения (февраль – март 2018), III период обучения (апрель – май 2018). Измерения двигательной координации осуществлялись в каждом периоде обучения с целью выявления динамики развития КС занимающихся. ПЭ завершался 3-м этапом – контрольным (июнь 2018 г. – июль 2018 г.). В ОГ и ГС осуществлялась итоговая диагностика параметров координации локомоторных и психофизиологических показателей у фигуристов 7–8 лет и их сравнение с показателями констатирующего этапа исследования.

Статистическая обработка данных. Обработка данных проводилось с помощью пакета прикладных статистических программ SPSS for Windows версия 17.0. Для сравнения эмпирических распределений с нормативными показателями в ОГ и ГС использовался параметрический критерий t-Стьюдента для связных и несвязных выборок. Применение критерия тенденций L-Пейджа позволило выявить тенденции изменения признака при переходе от периода к периоду. Статистическая значимость наличия различий определялась на уровне p ≤ 0,05.

Результаты исследования. Полученные в начале исследования незначительные отличия в исходных показателях, характере КС в сравниваемых группах ОГ и ГС фигуристов, позволили рассматривать их как однородные и правильно подобранные, что является необходимым условием выявления эффектов воздействия на ОГ Программы специальной подготовки (ПСП).

На формирующем этапе педагогического эксперимента был разработан и введен тренировочный инструментарий в форме комплекса упражнений специальной физической подготовки (СФП) для развития координационных способностей у фигуристов 7–8 лет.

В ходе тренировочных занятий в ОГ и ГС в каждом периоде обучения было проведено исследование показателей, характеризующих пространственные функции тренирующихся и моторные координации. Результаты диагностики показателей при проведении трех периодов учебно-тренировочных занятий представлены на рис. 1–4.

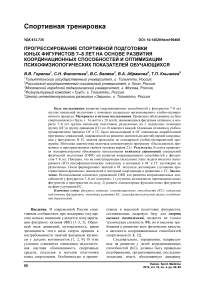

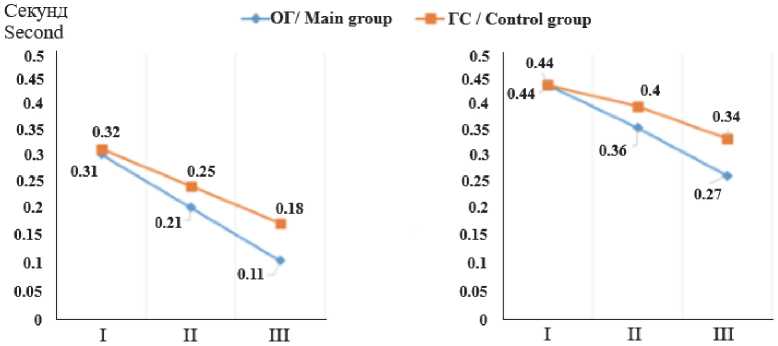

По результатам ОГ и ГС групп (см. рис. 1) выявлено, что в ОГ уровни взаимоотношения процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга стабилизируются (тест РДО), уменьшается количество опережающих или запаздывающих реакций, увеличивается количество точных реакций. Это позволяет более ритмично выполнять музыкальные движения в ОГ в соответствии с музыкальной программой по фигурному катанию в отличие от ГС. По результатам теста по определению времени реакции выбора (сложной сенсомоторной реакции) (см. рис. 1) в ОГ фигуристы лучше дифференцируют звуковой сигнал с движением (на один сигнал надо реагировать, а на другой нет) в сравнении с ГС. Согласно результатам сравнения групп ОГ и ГС (см. рис. 2), в ОГ юные фигуристы продемонстрировали повышение точности оценки угловой скорости движения объекта и достигали нормативных значений для данного тестового испытания. В ГС отмечается улучшение тестовых показателей, но более медленными темпами, при этом испытуемые в ГС нормативных значений не достигают.

Оценка величины углов (см. рис. 2) характеризует развитие глазомера юных спортсменов, необходимого для улучшения психомоторных параметров координированного перемещения в пространстве ледового поля.

Реакция на движущийся объект

Reaction to a moving object

Время реакции выбора

The reaction time of choice

ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ / PERIODS TRAINING

Рис. 1. Сравнение показателей определения времени реакции (в секундах) на движущийся объект и времени реакции (в секундах) выбора фигуристов 7–8 лет в трех периодах тренировочного процесса в ОГ и ГС

Fig. 1. Comparison of the data for Response (in seconds) to a moving object and Choice response time (in seconds) obtained in figure skaters aged 7–8 years (three training periods, EG and CG)

Рис. 2. Сравнение оценок угловой скорости движения (в процентах) и оценок величины предъявляемых углов (в процентах) фигуристов 7–8 лет в трех периодах тренировочного процесса в ОГ и ГС

Fig. 2. Comparison of angular speed of movement (in percent) and angular values (in percent) in figure skaters aged 7–8 years (three training periods, EG and CG)

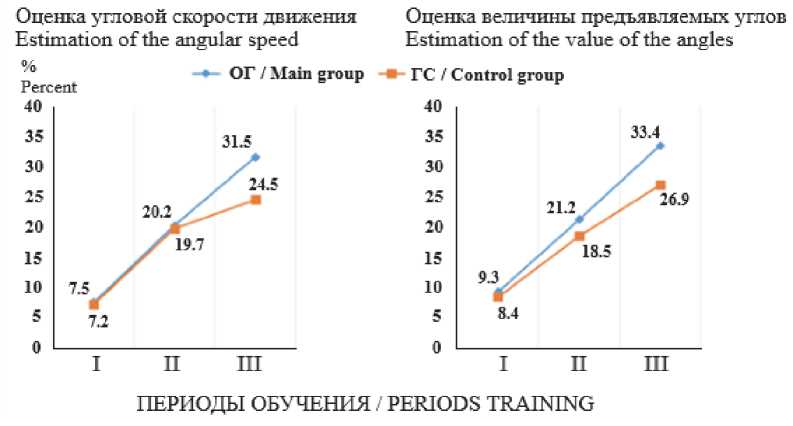

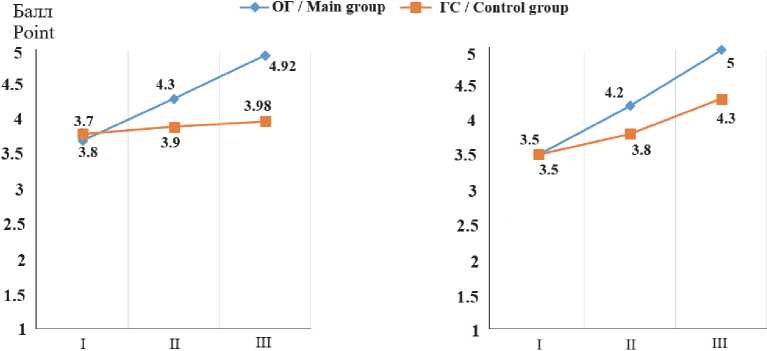

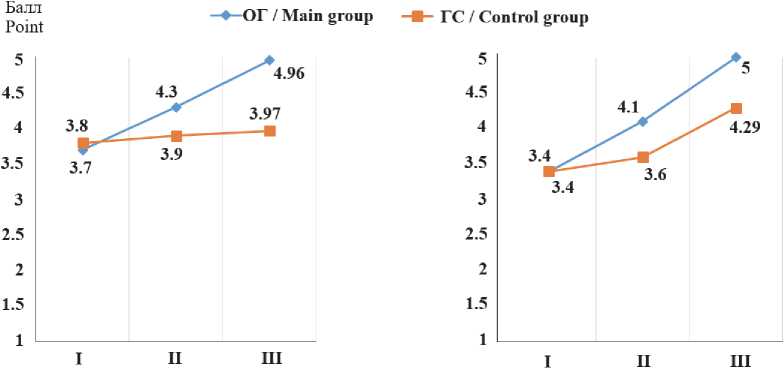

В ОГ рост точности оценок угловых параметров под влиянием специальной тренировки происходит быстрее и достигает нормативных значений в III периоде. В ГС рост точности в 2,5 раза более медленный, нормативные значения показателя не достигаются. Сравнение результатов выполнения двигательного теста 1 (см. рис. 3) занимающимися в ОГ и ГС выявило отсутствие улучшений выполнения теста в ГС, тогда как в ОГ наблюдается выра- женное прогрессирование в развитии функций равновесия юных фигуристов. По тесту 2 (см. рис. 3) отмечается улучшение показателей в ОГ и в 2,6 раза менее выраженное возрастание показателей в ГС. По тесту 3 (см. рис. 4) определялось значительное прогрессирование показателей в ОГ, ускоренно развивающееся на третьем этапе занятий, и в 3 раза менее выраженное возрастание показателей в ГС.

Тест 1. Сохранение баланса стоя на носках Тест 2. Прохождение по прямой линии.

с согнутым туловищем. Test 2. Passing in a straight line.

Test 1. Maintaining balance while standing on toes with a bent torso.

ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ / PERIODS TRAINING

Рис. 3. Сравнение оценок Теста 1 «Сохранение баланса стоя на носках с согнутым туловищем» и Теста 2 «Прохождение по прямой линии» фигуристов 7–8 лет в трех периодах тренировочного процесса в ОГ и ГС

Fig. 3. Comparison of the results obtained in Test 1 “Half forward bend toe balance” and Test 2 “Heel-toe walking” (three training periods, EG and CG)

Тест 3. Координирование движений в одном темпе.

Test 3. Coordinating movements at the same tempo.

Тест 4. Удержание равновесия на корточках.

Test 4. The balance on the squat.

ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ / PERIODS TRAINING

Рис. 4. Сравнение оценок Теста 3 «Координирование движений в одном темпе» и Теста 4 «Удержание равновесия на корточках» фигуристов 7–8 лет в трех периодах тренировочного процесса в ОГ и ГС Fig. 4. Comparison of the results obtained in Test 3 “Coordinating movements at the same pace” and Test 4 “Squatting toe balance” (three training periods, EG and CG)

Сравнение выполнения теста 4 (см. рис. 4) в ОГ и ГС показало значительное улучшение показателей в ОГ и незначительное возрастание показателей, в 2,5 раза менее выраженное, – в ГС.

Согласно представленным результатам исследования на рис. 1–4 и применению кри- терия тенденций L-Пейджа, повышение оценок от первого периода обучения к третьему в ОГ неслучайно (р < 0,01) в отличие от показателей оценок в ГС, что свидетельствует об эффективности Программы специальной подготовки для развития КС юных спортсменов. Сравнение эмпирических распределений с

Таблица 3

Table 3

Пространственно-временные показатели фигуристов 7–8 лет в условиях тренировочного процесса в ОГ и ГС по сравнению с нормативными показателями на контрольном этапе педагогического эксперимента (М ± m) Spatio-temporal indicators in figure skaters from the experimental and control group compared to the control stage of the pedagogical experiment (М ± m)

|

Пространственно-временные функции спортсмена Spatio-temporal functions of an athlete |

ОГ/EG |

ГС/CG |

|

М ± m |

М ± m |

|

|

«Определение времени реакции на движущийся объект (РДО)» «Response to a moving object (RMO)» |

0,114 ± 0,01* |

0,16 ± 0,021 |

|

«Определение времени реакции выбора (ВРВ)» «Choice response time (CRT)» |

0,27 ± 0,01* |

0,34 ± 0,026 |

|

«Оценка угловой скорости движения» «Angular speed» |

31,5 ± 1,2* |

24,5 ± 2,1 |

|

«Оценка величины предъявляемых углов» «Angular values» |

33,4 ± 1,7* |

26,9 ± 1,04 |

* – p < 0,05 изменения достоверны относительно нормы.

* – p < 0.05 changes are significant compared to reference values.

Таблица 4

Table 4

Моторные координации фигуристов 7–8 лет в условиях тренировочного процесса в ОГ и ГС по сравнению с нормативными показателями на контрольном этапе педагогического эксперимента (М ± m) Motor abilities in figure skaters aged 7–8 years compared to the control stage of the pedagogical experiment (М ± m)

|

Показатели моторной координации спортсмена Coordination abilities |

ОГ/EG |

ГС/CG |

|

М ± m |

М ± m |

|

|

Тест 1 «Сохранение баланса стоя на носках с согнутым туловищем» Test 1 «Half forward bend toe balance» |

4,92 ± 0,01* |

3,98 ± 0,09 |

|

Тест 2 «Прохождение по прямой линии» Test 2 «Heel-toe walking» |

5,0 ± 0,12** |

4,3 ± 0,14* |

|

Тест 3 «Координирование движений в одном темпе» Test 3 «Coordinating movements at the same pace» |

4,96 ± 0,03* |

3,97 ± 0,02 |

|

Тест 4 «Удержание равновесия на корточках» Test 4 «Squatting toe balance» |

5,0 ± 0,05** |

4,29 ± 0,15* |

* – p < 0,05 изменения достоверны относительно нормы; ** – p < 0,01 изменения достоверны относительно нормы.

* – p < 0.05 changes are significant compared to reference values; ** – p < 0.01 changes are significant compared to reference values.

помощью критерия t-Стьюдента, представленные в табл. 3 и 4, свидетельствуют о достоверных различиях в развитии пространственно-временных показателей и моторной координации юных фигуристов в ОГ и ГС при достижении средних нормативных уровней в ОГ и низких по сравнению с нормой значений в ГС, что подтверждает более высокую развивающую КС и результативность Программы специальной подготовки по сравнению со стандартными занятиями.

Обсуждение результатов. Анализ экспериментальных данных выявил существенные достоверные различия в эффективности тренирующих воздействий Программы специальной подготовки (ПСП) и влияния на юных спортсменок занятий стандартной подготовки (СП). По результатам исследования необходимо высказать ряд предположений о психофизиологических механизмах воздействия разработанной ПСП, оказывающей активизирующее влияние на уже сформированные к возрасту 7–8 лет физические качества девочек (скоростные, силовые) и стимулирующие развитие формирующихся координационных способностей.

Психофизиологический анализ показывает, что более эффективными являются следующие характеристики ПСП по сравнению со СП: 1) большее число поворотов и перемещений головы в пространстве, оказывающих умеренно-тонизирующее и поэтому более эффективное тренирующее влияние на вестибулярный аппарат юных спортсменок, что подтверждают данные (см. рис. 1, 2, табл. 3); 2) повышенное разнообразие двигательных заданий в пространстве ледового поля, позволяющее отработать и стереотипизировать элементы упражнений (см. рис. 3, 4, табл. 4); 3) лучшая ритмическая согласованность воздействий элементов движений, адресованных к различным психофизическим функциональным системам, приводящая к синхронизированному включению в работу локомоторных и вестибулярных составляющих КС (см. рис. 3, 4, табл. 4). Это приводит к большей связанности гармонизации и, в конечном счете, формированию двигательной культуры выполнения элементов и перемещений по ледовому полю; 4) повышение эффективности и успешности тренировок по ПСП приводит к положительному эмоциональному состоянию юных спортсменок, повышению мотивации к занятиям и стремления к достижению более высоких результатов.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что выбранная направленность ПСП на активизацию развития КС, находящихся в процессе формирования у 7–8летних спортсменок, является правильной и дает прирост эффективности овладения двигательными действиями фигуристками. Применение психофизиологического анализа тренирующих воздействий особенно оправдано в детских и подростковых контингентах занимающихся, что позволяет целенаправленно включать в программу занятий наиболее эффективные элементы, развивающие именно необходимые на данном возрастном этапе активного роста и динамичного развития двигательных качеств и способностей.

Выводы

-

1. Исследования пространственно-временных составляющих КС в ОГ и ГС показали в 1,5–2,5 раза возрастание точности определения угловых и пространственных параметров, что свидетельствует об улучшении глазомера, определяющего точность перемещения фигуристов в пространстве в ОГ под влиянием ПСП на льду юных спортсменов 7–8 лет.

-

2. По результатам двигательных тестов получено достоверное улучшение в 2,5 раза и более локомоторных функций юных фигуристов в ОГ, но не в ГС, показывающее улучшение КС при занятиях по ПСП, но не в ГС в условиях стандартных занятий.

-

3. Анализ возможных психофизиологических механизмов ( психофизиологический анализ ) полученных улучшений в ОГ при использовании ПСП для тренировок фигуристов 7–8 лет позволяет целенаправленно включать в тренировку двигательные элементы и упражнения, развивающие качества и способности, актуальные для формирования и развития на данном этапе онтогенеза детско-подростковых контингентов фигуристов с целью достижения высокой результативности занятий и соревновательной деятельности.

Список литературы Прогрессирование спортивной подготовки юных фигуристов 7-8 лет на основе развития координационных способностей и оптимизации психофизиологических показателей обучающихся

- Акулов, М.Б. Формирование интереса к фигурному катанию у детей младшего школьного возраста в процессе внеурочной деятельности / М.Б. Акулов // Мир науки, культуры, образования. - 2016. - № 4 (59). - С. 104-105.

- Андреева, Ю.В. Танцуй, пока молодой. Особенности танцевального искусства на льду / Ю.В. Андреева // Московский фигурист. - 2014. - № 3 (35). - С. 24-28.

- Баранова, Д.Д. Желаемое за действительное / Д.Д. Баранова // Московский фигурист. - 2014. - № 1 (33). - С. 47-48.

- Губаева, Е.Е. Развитие координационных способностей у фигуристов группы начальной подготовки / Е.Е. Губаева, Н.Н. Мугаллимова // Наука и спорт: современные тенденции. - 2015. - Т. 8. - № 3 (8). - С. 132-137.

- Карпенко, В.Н. Фигурное катание как синтез искусства и спорта / В.Н. Карпенко, А.В. Рябова, И.А. Карпенко // Современные научные исследования и разработки. - 2017. - № 2 (10). - С. 97-100.