Прогрессивные и регрессивные факторы реализации принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе

Автор: Задорожная В. А.

Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order

Рубрика: Уголовное право и процесс

Статья в выпуске: 1 (36), 2023 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследования выступает равенство всех перед законом и судом. Целью исследования является выявление и описание факторов, способствующих и препятствующих реализации принципа равенства всех перед законом и судом при производстве по уголовным делам. Гипотеза исследования предполагает, что существуют взаимонаправленные факторы, оказывающие воздействие на реализацию указанного принципа и что их выявление позволит разработать меры, способствующие усилению прогрессивных факторов и уменьшению регрессивных, что приведет к более эффективной реализации принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе. В качестве метода исследования использован категориально-символьный метод «Гексаграмма». В результате проведенного исследования выявлены основные факторы, способствующие развитию и реализации равенства всех перед законом и судом; выявлены основные факторы, препятствующие реализации указанного принципа; разработана факторная модель реализации указанного принципа, комплексно представляющая обе группы факторов. Выводы: прогрессивными факторами, способствующими реализации названного принципа, являются его социальное, правовое и политическое значение. Регрессивными факторами, влияющими на реализацию данного принципа, является его высокая сложность, высокая дискуссионность, высокая ресурсоемкость. Полученный результат может быть использован при разработке мер по совершенствованию механизма реализации равенства всех перед законом и судом в уголовном судопроизводстве.

Равенство, закон, суд, принцип уголовного процесса, реализация, категориальная схема, факторная модель, гексаграмма

Короткий адрес: https://sciup.org/14125920

IDR: 14125920 | УДК: 343.131 | DOI: 10.47475/2311-696X-2023-10110

Текст научной статьи Прогрессивные и регрессивные факторы реализации принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе

Принцип равенства всех перед законом и судом декларирован в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, закреплен в федеральных конституционных и федеральных законах, регламентирующих отправление правосудия, в том числе, по уголовным делам (ст. 7 Федерального конституционного закона (далее — ФКЗ) «О судебной системе РФ», ст. 5 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ», ст. 4 Уголовного кодекса РФ). Положение о равенстве всех перед законом и судом подлежит реализации в уголовном процессе, что предполагает соответствие данному принципу уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной деятельности.

В вопросе реализации принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе практика законотворчества и правоприменения демонстрирует наличие двух противоположных тенденций: с одной стороны — деятельность по реализации данного принципа, с другой — его игнорирование либо нарушение во имя решения иных задач. Так, равенство всех перед законом и судом декларировано Основным законом страны, которому обязаны соответствовать законы федерального уровня, каким является Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее — УПК РФ). Тем не менее, в тексте УПК РФ данный принцип в целом не реализован. Норма о равенстве всех перед законом и судом не внесена в число принципов уголовного процесса, закрепленных гл. 2 УПК РФ; гл. 52 УПК РФ устанавливает достаточно широкий круг лиц, в отношении которых уголовное судопроизводство ведется по особым правилам в силу их должностного положения, что является неравенством перед законом и судом [15, с. 86; 18, с. 111]. С одной стороны, согласно ч. 1 ст. 197 УПК РФ одним из требований к приговору суда по уголовному делу закон указывает справедливость, условием которой является равенство всех перед законом и судом [13, с. 34–36], с другой — норма ч. 2 ст. 297 УПК РФ фактически сводит справедливость приговора к его законности, для соблюдения которой равенство всех перед законом и судом не столь необходимо.

Уголовно-процессуальная деятельность как система действий всех участников уголовного процесса также содержит в себе обозначенные тенденции по реализации принципа равенства всех перед законом и судом с одной стороны, и нарушению либо игнорированию данного принципа, с другой. Если рассмотреть всех участников уголовно-процессуальной деятельности [11, с. 31], то апеллируют к соблюдению названного принципа, как правило, участники, имеющие, представляющие или защищающие самостоятельный процессуальный интерес — в тех случаях, когда соблюдение принципа равенства всех перед законом и судом способствует защите такого интереса. Участники уголовного процесса, не имеющие самостоятельного, представляемого или защищаемого интереса, и не заинтересованные в исходе уголовного дела, но содействующие его правильному расследованию, рассмотрению и разрешению, а также присяжные заседатели, не могут реализовывать принцип равенства всех перед законом и судом, поскольку не имеют на это возможностей, таких, как знание судебной практики, полномочия по принятию процессуальных решений и прочих, а также не имеют такой задачи. Обязанность реализовывать принцип равенства всех перед законом и судом лежит на государстве в лице государственных органов и соответствующих должностных лиц (следователе, дознавателе, прокуроре, судье). Однако при производстве по уголовным делам, УПК РФ, которым они руководствуются в своей деятельности, не требует от них соблюдения равенства всех перед законом и судом. Ни ведомственный, ни судебный контроль, ни прокурорский надзор не ставят своей целью проверку соблюдения равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе. Правоприменитель в своей деятельности не озабочен обеспечением равенства всех перед законом и судом: он проводит следственные и иные процессуальные действия, соблюдает сроки, составляет процессуальные документы, занимается организацией расследования в условиях высокой нагрузки и нехватки кадров1. Само качество предварительного расследования при этом оставляет желать лучшего [10, с. 89–96]. До равенства ли правоприменителю… Собственно, тенденцию по реализации принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе в целом можно оценить как более слабую, нежели тенденцию его игнорирования или нарушения для решения иных важных задач. С другой стороны, нарушения принципа равенства всех перед законом и судом при производстве по уголовным делам ведут к обострению социальных конфликтов, выходят за рамки права, вызывают общественных резонанс, приводят к актуализации вопроса о реализации данного принципа со стороны общества.

Наличие в уголовном процессе двух противоположных тенденций в вопросе реализации принципа равенства всех перед законом и судом, позитивной и негативной, формируют проблемный вопрос о факторах (от лат. factor — движущая сила), которыми поддерживаются эти тенденции. В качестве гипотезы настоящего исследования принимается возможность декомпозировать позитивную и негативную тенденции реализации принципа равенства всех перед законом и судом, выделив основные факторы, оказывающие разнонаправленное воздействие на его реализацию.

Выделение и описание указанных факторов поможет избрать стратегию в вопросе реализации принципа равенства всех перед законом и судом: либо уменьшить поддерживающие факторы, снизить значимость данного принципа и снять с повестки вопрос о его реализации, освободив ресурсы для решения, например, вопроса об особых правилах уголовного судопроизводства в отношении предпринимателей [14, с. 122; 19, с. 170–175] без оглядки на соблюдение принципа равенства, и других. Либо уменьшить регрессивные факторы, разработать меры по формированию эффективного механизма реализации принципа равенства всех перед законом и судом, противостоя тенденции его игнорирования и нарушения.

Литературными источниками исследования послужили научные работы, специально посвященные реализации конституционного положения о равенстве всех перед законом и судом в уголовном процессе и других отраслях права; работы, исследующие равенство как правовую категорию, принципы правового и юридического равенства как источники или основы равенства всех перед законом и судом; работы, исследующие принципы, сформулированные на основании ст. 19 Конституции РФ (принцип равенства прав и свобод человека и гражданина, принцип равенства человека и гражданина, принципы равенства перед законом, равенства перед судом). В избранных источниках изучались позиции авторов относительно обстоятельств, факторов, влияющих на реализацию исследуемого принципа. В изученных работах авторы не ставили своей целью выявление и описание названных факторов. Тем не менее, каждое из обоснований актуальности темы научного исследования содержит указание на обстоятельства, которые требуют искать пути реализации исследуемого принципа, таким образом оказывая влияние на данный вопрос. В перечислении и описании таких факторов в научном сообществе, исходя из анализируемых работ, прослеживаются общие тенденции, которые можно систематизировать следующим образом: 1) важность исследуемого принципа для общества (важное социальное значение равенства, неравенство как фактор социальной напряженности, болезненная реакция общества на отступления от равенства) [3, с. 64; 17, с. 215; 4, с. 102; 8, с. 13; 9, с. 45]; 2) важность принципа для государства (признак правового государства, условие решения определенных государственных задач) [16, с. 33; 8, с. 14; 12, с. 236]; 3) важность принципа для права (центральная идея правосудия, гарантия соблюдения прав и свобод человека и гражданина, основа правового статуса личности, конституционная ценность) [2, с. 105; 17, с. 215; 8, с. 14; 12, с. 236]; 4) неразрешенность проблемы, необеспеченность, наличие проблем правоприменения [3, с. 67; 16, с. 33; 9, с. 45]; 5) неизменная дискуссионность, отсутствие единого подхода [4, с. 94; 5, с. 150]; 6) сложность проблемы [3, с. 73; 9, с. 42].

Анализ литературных источников показал, что совокупность факторов, влияющих на реализацию принцип равенства всех перед законом и судом, существует. Данные факты возможно выявить, систематизировать, описать. Для этого в исследованиях в большинстве случаев применялись общенаучные методы анализа научной литературы и синтеза. Специальные методы формирования факторных моделей учеными не использовались. Цель выделения прогрессивных и регрессивных факторов реализации принципа равенства всех перед законом и судом в научных работах не формулировалась. Факторы, влияющие на реализацию принципа равенства всех перед законом и судом, выявлены в литературе, однако приведены без связи друг с другом, не собраны в единую систему, не исследуется их совокупность как комплексная проблема, не указано, какое влияние, позитивное или негативное оказывает конкретный фактор на реализацию принципа равенства всех перед законом и судом. Таким образом, вопрос о системе факторов, позитивно и негативно влияющих на реализацию принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе, в настоящее время в науке не решен. Решение данного вопроса поможет разработке механизма реализации принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном судопроизводстве.

Настоящее исследование ставит своей целью выявление и описание факторов, способствующих и препятствующих реализации принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе.

Методы

Специальным методом, пригодным для создания требуемой факторной модели, является категориально-символьный метод «гексаграмма», разработанный В. И. Разумовым [1, с. 152–153]. Данный метод находит применение в планировании, поскольку позволяет принимать во внимание как компоненты, обеспечивающие достижение цели (в нашем случае, реализация принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе), так и компоненты, препятствующие этому. Условием применения метода является возможность выделения в исследуемом объекте двух противоположных аспектов: «прогрессивного» и «регрессивного», каждый из которых может быть представлен тремя компонентами. В настоящем исследовании в качестве таких противоположных аспектов допустимо рассмотреть группу факторов, позитивно и негативно влияющих на реализацию принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе. В каждом аспекте из всей группы позитивных и негативных факторов возможно выделить те, которые наиболее существенно влияют на реализацию рассматриваемого принципа. Таким образом, нами делается вывод о применимости указанного метода для достижения целей настоящего исследования.

За теоретическую основу исследования принято понимание равенства всех перед законом и судом как конституционного принципа уголовного судопроизводства, который имеет своим источником правовое равенство, обладает содержанием, состоящим из нравственного, правового и технико-юридического элементов, направлен на реализацию при производстве по уголовным делам представлений о высшей нравственной ценности каждого человека, относится ко всем стадиям производства по уголовному делу, определяет содержание закона и правоприменительной деятельности, требует от законодателя и лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, не допускать привилегированного или дискриминационного положения его участников [7, с. 63]. На предшествующем этапе исследования нами принцип равенства всех перед законом и судом определён следующим образом: принцип уголовного процесса, обязывающий государственную власть организовать уголовное судопроизводство без оказания предпочтения каким-либо участвующим в нем физическим и юридическим лицам (группам лиц) или их дискриминации [6, с. 98–99]. Под фактором в самом общем виде понимается движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные черты1. Под прогрессивным фактором в настоящем исследовании будет пониматься некая сила, которая способствует процессу реализации принципа равенства всех перед законом и судом. Под регрессивным фактором будет пониматься некая сила, которая затрудняет процесс реализации принципа равенства всех перед законом и судом.

Основным научно-методологическим подходом в данном исследовании избран категориально-системный подход. Равенство всех перед законом и судом состоит из частей, логически связанных между собой (нравственный, социально-правовой и технико-юридический аспекты его содержания), в связи с чем допустимо рассматривать его как систему, между частями которой есть связь, которая соединяет их в единое целое. В то же время понятие «равенство всех перед законом и судом» состоит из категорий «равенство», «все», «закон», «суд», в силу чего в исследовании целесообразно использовать категориальный подход. Системный подход позволяет также изучать факторы, влияющие на развитие исследуемого системного объекта, что позволит разработать искомую факторную модель реализации принципа равенства всех перед законом и судом.

Избранным научным методом выступил категориально-символьный метод «гексаграмма», предполагающий возможность выделения в объекте двух противоположных тенденций, позитивной и негативной, каждая из которых может быть представлен тремя факторами. Для каждой тенденции из всей группы позитивных и негативных факторов возможно выделить три главных, наиболее существенно влияющих на реализацию принципа равенства всех перед законом и судов уголовном процессе, что позволяет сделать вывод о пригодности избранного метода для достижения целей настоящего исследования.

Содержание и логика метода предполагает [1, с. 152–153]:

-

1. Выявление двух противоположных — «восходящего» и «нисходящего» аспектов в объекте;

-

2. Дешифровку каждого из аспектов тремя компонентами.

-

3. Выявление наиболее прогрессивной составляющей «восходящей» триады и наиболее регрессивной — в «нисходящей» триаде.

-

4. Осмысление и описание полученной модели объекта исследования.

Применение данного метода позво-лит:разработать факторную модель объекта, отражающую как факторы, способствующие его реализации, так факторы, препятствующие этому; осуществить планирование реализации принципа равенства всех перед законом и судом как работу по поддержанию позитивных и нивелированию негативных факторов, установлению баланса между позитивной и негативной тенденциями.

Исследование и результаты

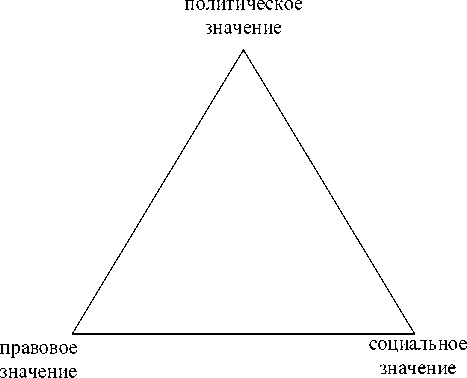

Равенство всех перед законом и судом рассматривается наукой как принцип права, руководящая идея, необходимое условие справедливости правосудия. Поэтому «восходящим», «позитивным», «прогрессивным» аспектом в объекте исследования будут так называемые положительные факторы, которые способствуют его реализации. Соответственно, «нисходящим», «негативным», «регрессивным» аспектом в объекте исследования будут факторы, тормозящие реализацию принципа равенства всех перед законом и судом. Две названные группы факторов оказывают противоположно направленное влияние на реализацию принципа равенства всех перед законом и судом. Каждая группа факторов представлена тремя основными, оказывающими самое существенное влияние на реализацию рассматриваемого принципа. Каждый из факторов является вершиной «восходящего» или «нисходящего» треугольника. «Восходящий» треугольник отражает комплекс прогрессивных факторов. В него включены: социальное, правовое и политическое значение равенства всех перед законом и судом (рисунок 1).

Социальное значение принципа равенства всех перед законом и судом обусловлено его принадлежностью к видам социального равенства, которое исторически сложилось как социальная ценность; тесной связью с другими социальными ценностями (свобода, демократия, справедливость, гуманизм и др.);

Рисунок 1 — Прогрессивные факторы реализации принципа равенства всех перед законом и судом важностью для общества сферы правосудия по уголовным делам. Социальное значение принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном судопроизводстве проявляется в реакции общества на его соблюдение. Нарушение данного принципа способно вызвать общественный резонанс, а соблюдение — солидарность общества с принимаемыми по уголовному делу решениями, одобрение деятельности государственных органов в сфере отправления правосудия по уголовным делам. Реализация принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе служит критерием общественной оценки правосудия по уголовным делам, влияет на правосознание граждан.

Правовое значение принципа равенства всех перед законом и судом обусловлено его социальным значением, которое распространяется и на правовую сферу как регулирующую наиболее важные общественные отношения; связью идеи равенства перед законом и судом с сущностью права, с принципом справедливости, с другими правовыми категориями и принципами (правовым равенством, равноправием, доступностью правосудия). В праве принцип равенства всех перед законом и судом служит критерием для оценки закона, в частности, критерием для определения соразмерности объемов предоставленных участникам процесса прав и возложенных на них обязанностей, ограничений, ответственности, предоставленных льгот, привилегий, иммунитетов. Помимо оценки закона, данный принцип выступает критерием оценки качества правоприменительной деятельности, которая должна быть основана только на законе, независимо от принадлежности участников судопроизводства к какой-либо социальной группе или других характеристик их личности. Соблюдение принципа равенства всех перед законом и судом позволяет сделать вывод о реализации назначения уголовного судопроизводства. Правовое значение данного принципа заключается в том, что он определяет содержание закона и правоприменительной деятельности, является одной из гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина при производстве по уголовным делам, способствует реализации назначения уголовного судопроизводства и укреплению правового статуса его участников. Также принцип равенства всех перед законом и судом является важным средством демократизации, гуманизации и профессионализации уголовного судопроизводства.

Политическое значение принципа равенства всех перед законом и судом обусловлено его социальным и правовым значением; общеизвестностью данного принципа и положительным отношением к нему; исторически доказанной эффективностью использования равенства в качестве политического лозунга. Общественное недовольство неравенством при отправлении правосудия, неравенством в отношении к гражданину со стороны правоохранительных органов может быть трансформировано в движение, обладающее достаточно серьезной политической силой (ярким примером служат успехи движения BLM1, катализатором развития которого явились действия полицейского в отношении темнокожего подозреваемого). Идея борьбы за равенство всех перед законом и судом имеет серьезный политический потенциал.

Наиболее значимым прогрессивным фактором, оказывающим влияние на реализацию принципа равенства всех перед законом и судом, выступает его политическое значение, поскольку только оно может перевести равенство всех перед законом и судом из области социальных ожиданий и научных дискуссий в сферу реального воплощения, ответственность за которое лежит на государственной власти.

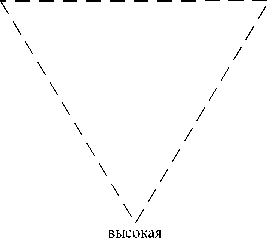

Нисходящий треугольник отражает комплекс негативных факторов, препятствующих реализации принципа равенства всех перед законом и судом. В него включены: высокая сложность, высокая дискуссионность и высокая ресурсоемкость реализации данного принципа (рисунок 2).

высокая дискуссионность высокая сложность

ресурсоемкость

Рисунок 2 — Регрессивные факторы реализации принципа равенства всех перед законом и судом

Первым фактором избрана категория «сложность», которая обусловлена многовариантностью понимания данного принципа, его многоаспектностью, вовлечением в вопрос о его реализации эмоциональной составляющей, трудностями конкретизации и определения индикаторов реализации данного принципа, связью с другими категориями этики, которые также сложно измеримы, связью с решением других важных задач уголовно-процессуальной деятельности в условиях дефицита ресурсов на их решение.

Равенство всех перед законом и судом относится к виду социального равенства, служившего предметом исследования многих философов, ученых. Единого понимания, что такое равенство людей, до настоящего времени не достигнуто. Не достигнуто и единое понимание того, что представляет собой равенство всех перед законом и судом в праве, как оно соотносится с правовым равенством, равноправием, другими категориями, является ли оно принципом права, если да, то каким: конституционным, межотраслевым, отраслевым, каково его содержание, и прочие вопросы. Научные исследования равенства всех перед законом и судом в области конституционного, уголовного права, уголовного процессе, других отраслей права слабо согласуются между собой. Несмотря на конституционное закрепление исследуемого принципа, его исследования ведутся в рамках отдельных отраслей права, изолированно друг от друга. Помимо многовариантности понимания, сложность реализации принципа равенства всех перед законом и судом обусловлена его многоаспектностью. Для реализации данного принципа необходимо понимание не только его сути, но и среды, в которой он подлежит применению, условий и механизма реализации, гарантий. Непросто сделать вывод, соблюдается ли принцип равенства всех перед законом и судом в каждой конкретной ситуации, какие показатели, в каком объеме достаточно сопоставить, чтобы ответить на данный вопрос. Связь принципа равенства всех перед законом и судом с другими «сложно измеряемыми» принципами (справедливость, гуманизм), не упрощает вопроса, как и эмоциональность реакций на его нарушение. Реализация принципа равенства всех перед законом и судом хоть и является важной задачей государственных органов, но ее решение неотделимо от решения других, не менее важных задач (обеспечения доступности правосудия, борьбы с преступностью, обеспечения правопорядка, защиты прав и свобод граждан и других). Фактор сложности порождает либо попытки упрощения представлений о равенства всех перед законом и судом, либо отказ от его реализации.

Дискуссионность реализации принципа равенства всех перед законом и судом как второй прогрессивный фактор обусловлена его сложностью, многоаспектностью, многовариантностью. В частности, дискуссионными являются вопросы о месте принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе; корректность формулировки данного принципа (международные документы декларируют равенство всех перед законом, российская Конституция содержит в норма ч. 1 ст. 19 добавление «и судом»; вопрос о делении данного принципа на «равенство перед законом» и «равенство перед судом», механизм и критерии его реализации, вопрос об исключениях из данного принципа, и другие. Согласие научного сообщества по ряду вопросов не упраздняет дискуссий по другим аспектам проблемы.

В свою очередь, реализация равенства всех перед законом и судом является вопросом ресурсоемким. Ресурсоемкость реализации принципа равенства всех перед законом и судомобусловлена его сложностью и дискус-сионностью. Для того, чтобы решить вопрос реализации принципа равенства всех перед законом и судом, необходимо выяснить, в чем такое решение должно заключаться, осуществлять научный поиск. Затем должны быть внесены изменения в действующее законодательство, организацию правоприменительной деятельности, что требует интеллектуальных, организационных, материальных, временных ресурсов. В числе регрессивных факторов высокая ресурсоемкость реализации принципа равенства всех перед законом и судом выступает наиболее значимым фактором, как вытекающая из содержания первых двух факторов и имеющая непосредственное отношение к его реализации.

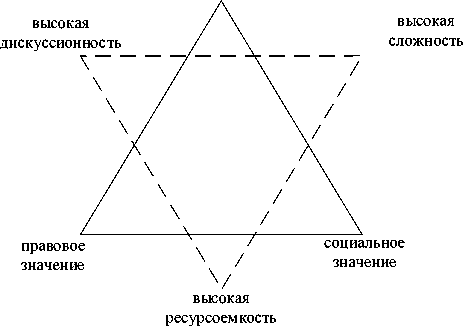

Таким образом, в рамках применения категориально-системного метода «гексаграмма» были выделены две группы противоположно направленных факторов, оказывающих влияние на реализацию принципа равенства всех перед законом и судом. Наложение графического отображения совокупностей позитивных и негативных факторов позволяет получить модель, визуализирующую представленные выше результаты (рисунок 3).

Разработанная модель позволяет сделать следующие выводы. Позитивно направленные политическое значение

Рисунок 3 — Факторная модель реализации принципа равенства всех перед законом и судом факторы, стимулирующие реализацию принципа равенства всех перед законом и судом, в уголовном процессе (его социальное, правовое и политическое значение) исторически сложились и определяются, в основном, особенностями категории «равенство», которая в формулировке данного принципа является ключевой. Данные факторы взаимообусловлены: правовое и политическое значение принципа равенства всех перед законом и судом определяется его социальным значением. Чем выше социальное значение принципа равенства всех перед законом и судом, тем выше его правовое и политическое значение. В то же время, допустима и обратная зависимость: борьба с неравенством перед законом и судом в уголовном процессе может быть предоставлена в качестве политического лозунга с инициированием информационной повестки и поднятием социального значения данного вопроса. Социальное, правовое и политическое значение принципа равенства всех перед законом и судом невозможно «отменить», его можно сделать менее острым путем реализации данного принципа.

Совокупность позитивно направленных факторов актуализирует вопрос реализации принципа равенства всех перед законом и судом при производстве по уголовным делам, обусловливают негативную реакцию на его нарушение. Тем самым реализация принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе становится одним из критериев оценки деятельности государственной власти. В связи с этим вопрос о реализации принципа равенства всех перед законом и судом неизменно актуален, его невозможно игнорировать. Социальная ценность идеи равенства, острая реакция общества на его отсутствие влекут социальные и политические последствия, которые государственная власть обязана предупредить.

Негативно направленные факторы, препятствующие реализации принципа равенства всех перед законом и судом (высокая сложность, дискуссионность и ресурсоем-кость), также сложились исторически и в целом обусловлены особенностями категории «равенство». Данные факторы связаны между собой. Высокая сложность рассматриваемого принципа порождает высокую дискуссион-ность вопросов его реализации, и они в совокупности — высокую ресурсоемкость данного процесса. Совокупность негативных факторов реализации принципа равенства всех перед законом и судом следует учитывать. Недостаточно внести в закон норму-принцип, должна быть проделана работа по ослаблению каждого из факторов. Высокая сложность вопроса снижается проведением исследований, научного поиска, дискуссий. Дискусси-онность по мере начала обсуждений предположительно возрастет, однако впоследствии предполагается тенденция к ее снижению, поскольку по спорным вопросам постепенно обозначаются позиции, появится возможность достигнуть согласия. Ресурсоемкость также остается высокой на начальном этапе, когда делаются первые шаги по реализации принципа равенства всех перед законом и судом. В дальнейшем, особенно при комплексном решении проблем законодательства и правоприменительной деятельности, расход ресурсов может быть более или менее оптимизирован. Дешифровка аспектов, составляющих нисходящую тенденцию, показывает, почему вопрос о равенстве всех перед законом и судом до сих пор не решен на должном уровне.

Помимо связи между однонаправленными факторами реализации принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе, прослеживается связь пар антагонистов позитивных и негативных факторов между собой. Социальное значение принципа равенства всех перед законом и судом коррелирует с его высокой сложностью. Чем выше социальное значение данного принципа, тем актуальнее вопрос о его реализации, однако тем больше аспектов требуется принимать во внимание (кто равен, по каким критериям, в чем это выражается, как это обеспечить, как это проверить, могут ли быть исключения, если да, то какие и пр.). Второй парой противоположных компонентов выступают правовое значение рассматриваемого принципа и высокая дискуссионность. Правовое значение принципа равенства всех перед законом и судом порождает научный поиск, неотделимый от дискуссий, о чем указывается в научной литературе. В свою очередь, политическое значение принципа равенства всех перед законом связано с высокой ресурсоемкостью. Повышение политического значения принципа равенства всех перед законом и судом способно дать движение его реализации, которое требует выделения для этого ресурсов.

Выводы

Полученная в результате настоящего исследования факторная модель комплексно показывает группы факторов, разнонаправленно влияющих на реализацию принципа равенства всех перед законом и судом в их взаимосвязи и взаимозависимости. Рассмотрение перспектив реализации принципа равенства всех перед законом и судом с применением данного символьного метода является достаточно продуктивным, поскольку позволяет адекватно оценивать как возможности, так и препятствия его реализации, принимая во внимание как компоненты, обеспечивающие достижение поставленной цели (позитивные факторы, работающие на реализацию данного принципа), так и факторы, затрудняющие данный процесс.

Полученные результаты соответствуют выдвинутой гипотезе, согласуются с имеющимися в научной литературе представлениями об обстоятельствах, влияющих на реализацию принципа равенства всех перед законом и судом. Представленные в модели факторы, в основном, упоминаются в научных исследованиях. Тем не менее, в литературных источниках, попавших в выборку, не упомянут фактор высокой ресурсоемкости реализации принципа равенства всех перед законом и судом, выделенный в настоящем исследовании в качестве наиболее регрессивного, затрудняющего деятельность по реализации данного принципа. Комплексное исследование факторов реализации принципа равенства всех перед законом и судом в их взаимосвязи и взаимозависимости с учетом позитивной и негативной направленности обеспечивает новизну полученных результатов.

Заключение

Таким образом, в результате настоящего исследования предложена факторная модель прогрессивных и регрессивных факторов реализации принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе. Прогрессивными факторами, способствующими реализации названного принципа, являются его социальное, правовое и политическое значение. Данные факторы обусловливают неизменную актуальность вопросов равенства всех перед законом и судом, предопределяют негативные последствия от его неудовлетворительного решения. Наиболее важным из данной совокупности является политическое значение принципа равенства всех перед законом и судом. Регрессивными факторами, влияющими на реализацию данного принципа, является его высокая сложность, высокая дискуссионность, высокая ресурсоем-кость. Совокупность регрессивных факторов демонстрирует причины, по которым вопрос о реализации названного принципа не решен. Наиболее регрессивным из всей совокупности является высокая ресурсоемкость как наиболее препятствующая реализации данного принципа. Выявленные факторы, как однонаправленные, так и факторы-антагонисты, взаимосвязаны и взаимозависимы, и образуют единую систему, в которой прогрессивные и регрессивные факторы уравновешивают друг друга. Работа по реализации принцип равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе должны производиться с учетом всей совокупности выявленных факторов.

Результаты настоящего исследования вносят вклад в развитие теории равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе. В качестве вклада в методологию юридических исследований, в работе формулируются промежуточные выводы относительно продуктивности категориально-символьных методов для изучения различных аспектов объекта исследования как компонентов единой системы, которая может быть уравновешена путем установления управляемого и эффективного баланса между ее «прогрессивным» и «регрессивным» аспектами.

Практическая ценность результатов видится в том, что полученное знание поможет осуществить планирование реализации принципа равенства всех перед законом и судом как работу по поддержанию позитивных и нивелированию негативных факторов, установлению баланса между позитивной и негативной тенденциями; разработать механизм реализации принципа равенства всех перед законом и судом с учетом прогрессивных и регрессивных факторов такой реализации. Предлагаемая факторная модель может быть использована в дальнейших научных исследованиях возможностей управления деятельностью по реализации принципа равенства всех перед законом и судом путём воздействия на противонаправленные факторы.

Список литературы Прогрессивные и регрессивные факторы реализации принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе

- Боуш Г. Д., Разумов В. И. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских диссертациях). Москва: Инфра-М, 2020. 227 с.

- Гревнов А. А. Соотношение принципов равноправия сторон и равенства всех перед законом

- и судом с принципом состязательности в гражданском процессуальном праве // Современное право. 2011. № 8. С. 104–107.

- Гущин В. З. Конституционный принцип равенства всех перед законом и судом // Право и образование. 2010. № 3. С. 64–73.

- Дашков Г. В. Почему в России не все равны перед законом и судом? // Наука. Культура. Общество. 2011. № 2. С. 93–104.

- Дмитриев Д. Б., Донская О. Г. Принцип равенства в уголовном праве России // Северо-Кавказский юридический вестник. 2021. № 3. С. 148–155. DOI 10.22394/2074-7306-2021-1-3-148-155

- Задорожная В. А. Дефиниция понятия «равенство всех перед законом и судом» в уголовном судопроизводстве // Вестник Сургутского государственного университета. 2022. № 1 (35). С. 91–100.

- Задорожная В. А. Производство по уголовным делам на началах равенства всех перед законом и судом. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2008. 197 с.

- Зубакин В. Ю. Место и значение принципа равенства перед законом и судом в системе принципов правового государства // Ленинградский юридический журнал. 2014. № 3 (37). С. 13–21.

- Крылова Е. Г. Доктрина равенства в конституционном законодательстве: проблемы реализации // Социально-политические науки. 2015. № 4. С. 42–45.

- Лапин Е. С. О качестве предварительного расследования // Правовая политика и правовая жизнь. 2020. № 3. С. 89–96.

- Макарова З. В. Понятие и структура уголовно-процессуальной деятельности // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2017. Т. 17, № 2. С. 31–35.

- Масленникова Л. Н. Равенство — один из основных идеалов справедливого уголовного судопроизводства // Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 20–21 марта 2015 года). Санкт-Петербург: РГУП, Сев.-Зап. ф-л, 2016. С. 235–344.

- Насонова И. А. Равенство граждан перед законом и судом как условие реализации справедливости в уголовном судопроизводстве // Российский судья. 2013. № 5. С. 34–36.

- Панфилов П. О. О реализации принципа равенства всех перед законом и судом при производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 1 (80). С. 117–123.

- Поливода Я. В. Проблемы соотношения конституционных принципов депутатской неприкосновенности и равенства всех перед законом и судом // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2018. Т. 20, № 4. С. 81–92.

- Путилов П. Н., Степанов В. Е. Правовое государство: реализация принципа равенства в уголовном и уголовно-процессуальном праве Российской Федерации // Научный вестник Омской академии МВД России. 2021. Т. 27, № 1. С. 32–38.

- Романенко Н. В. О равенстве перед законом и судом как конституционном принципе правосудия // Общество и право. 2014. № 2 (48). С. 215–221.

- Сафронов Д. М., Сафронов М. М. Особый порядок производства в отношении отдельных категорий лиц в контексте равенства всех перед законом и судом // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 325. С. 108–111.

- Сычев П. Г. Об отдельной главе Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о производстве по уголовным делам в отношении предпринимателей // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 2 (46). С. 170–175.