Происхождение андроновцев: статистический подход

Автор: Козинцев А.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Происхождение андроновского населения изучено с помощью подхода, основанного не на типологии, а на статистике. Поставлено четыре вопроса. Какие восточноевропейские популяции среднего и переходного периода к позднему бронзовому веку участвовали в сложении андроновских? Какой вклад в данный процесс внесли южные группы? Какова роль сибирского субстрата? Какова популяционная подоплека различий между главными культурными традициями - федоровской и алакульской? Для решения этих вопросов привлечены 12 мужских андроновских краниологических серий (девять федоровских и три алакульские), а также 85 серий из Восточной Европы, Сибири, Казахстана, Средней Азии, Закавказья и с Ближнего Востока. Данные обработаны с помощью канонического анализа. Построены минимальные остовные деревья. Анализ показал, что наиболее вероятные предки андроновцев - поздние катакомбники Северного Кавказа, полтавкинцы, синташтинцы и представители абашевско-синташтинского горизонта. Прямых параллелей с закавказскими, среднеазиатскими и ближневосточными популяциями у андроновцев нет, но южный компонент мог быть унаследован ими либо от абашевцев, либо от катакомбников. В первом случае нужно постулировать градиент Фатьяново → Баланово → Абашево → Синташта → Петровка → Андроново; во втором внутриандроновская изменчивость непосредственно выводится из внутрикатакомбной. Андроновские группы сибирского тяготения демонстрируют разные стадии «взаимной ассимиляции» мигрантов и домонголоидных автохтонов. Различия между федоровцами и алакульцами достоверны, но очень малы. Особая роль петровской группы в возникновении алакульской традиции анализом не подтверждается.

Южная сибирь, восточная европа, эпоха поздней бронзы, андроновская культура, федоровская традиция, алакульская традиция

Короткий адрес: https://sciup.org/145146939

IDR: 145146939 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.142-151

Текст научной статьи Происхождение андроновцев: статистический подход

Происхождение создателей андроновской культуры остается довольно загадочным. Эта крупная проблема распадается на ряд частных. Какие восточноевропейские популяции среднего и переходного периода к позднему бронзовому веку участвовали в сложении андроновских? Какой вклад в этот процесс внесли южные (закавказские, среднеазиатские и ближневосточные) группы? Какова роль сибирского субстрата? Каково происхождение носителей двух главных ан-дроновских традиций – федоровской и алакульской? Первый вопрос можно исследовать на базе появившегося в последние годы краниологического материала по полтавкинской, синташтинской и петровской культурам, а также по группе из погребений абашевско-синташтинского горизонта (см. ниже).

На второй вопрос я попытался ответить, указав, что миграционные импульсы, приведшие к формированию андроновского населения, возникали на территории Восточной (включая Северный Кавказ) и Центральной Европы и что никаких поводов говорить о миграциях с юга антропология не дает [Козинцев, 2008, 2009, 2017]. Это вызвало возражения: грацильные федоровцы Алтая обнаруживают, как показалось авторам, закавказские параллели [Кирюшин, Солодовников, 2010], которые они объяснили самусьско-елунинским субстратом. «Южные» черты были выявлены у носителей федоровской культуры Алтая также по одонтологическим и кранио-скопическим признакам [Тур, 2009, 2011]. Те же связи обнаружены А.А. Казарницким [2012, с. 141–143] у популяций среднего и позднего бронзового века Калмыкии, среди которых, видимо, были предки андроновцев [Козинцев, 2009]. Он впервые отметил, что максимальная грацильность черепа в эпоху бронзы фиксируется не на юге (в Закавказье), а на западе – в зарубежной Европе. Самые грацильные среди изученных А.А. Ка-зарницким групп сближаются с закавказскими. «Это позволяет, – пишет он [Казарницкий, 2012, с. 141], – в достаточной степени уверенно отказаться от предположения об участии населения Западной Европы в формировании антропологического состава носителей культур эпохи средней и поздней бронзы Северо-Западного При-каспия [Шевченко, 1986]». Все сказанное, казалось бы, подтверждает важную роль южного импульса и в происхождении андроновцев. Не пришло ли мне время признать свою неправоту?

Я бы рад, но мешает генетика, которая недвусмысленно указывает на западный, а не южный источник миграций, приведших к формированию синташтинской, петровской, андроновской и срубной популяций. Две трети их генофонда унаследованы от степного населения раннего и среднего периодов эпохи бронзы, а треть – от носителей культур шнуровой керамики. Вывод сделан на базе всего генома в целом [Narasimhan et al., 2019].

Под влиянием генетических фактов К.Н. Солодовников и А.В. Колбина [2018] признали важную роль центральноевропейского компонента в формировании син-таштинцев (и, соответственно, андроновцев), тогда как А.А. Хохлова и Е.П. Китова [2019] эти факты не убедили. Значит, надо вновь обратиться к краниологическим материалам и попытаться понять суть контроверзы.

Третий вопрос – об автохтонном сибирском компоненте – стал гораздо яснее после того, как Т.А. Чи-кишева [2012, с. 69–72, 98–101, 113–115] ввела в оборот новые серии черепов из Барабинской лесостепи (см. также: [Чикишева, Поздняков, 2003, 2019]). Для решения четвертого вопроса – о сущности различий между федоровцами и алакульцами – также важны новые материалы, ведь теперь в нашем распоряжении уже 12 андроновских серий – девять федоровских и три алакульские. Особое значение приобретает петровская серия, т.к. петровскую культуру некоторые археологи рассматривают в качестве раннеалакуль-ской [Ткачев, 2003; Виноградов, 2011, с. 141].

Материал и методика

Для полного анализа (статистического и графического) использованы данные о 58 сериях мужских черепов, относящихся к следующим культурам, эпохам и территориям Сибири, Казахстана и Восточной Европы*:

-

1. Андроновская (федоровская) культура, Центральный, Северный и Восточный Казахстан [Солодовников, Рыкун, Ломан, 2013]**.

-

2. То же, Барабинская лесостепь [Чикишева, 2012, с. 12, 113–115].

-

3. То же, Рудный Алтай [Кирюшин, Солодовников, 2010].

-

4. То же, Барнаульское Приобье, Фирсово XIV [Там же].

-

5. То же, Барнаульско-Новосибирское Приобье [Там же].

-

6. То же, Причумышье [Там же].

-

7. То же, Томское Приобье, Еловка II [Солодовников, Рыкун, 2011].

-

8. То же, Кузнецкая котловина [Чикишева, Поздняков, 2003].

-

9. То же, Минусинская котловина [Солодовников, 2005].

-

10. Андроновская (алакульско-кожумбердынская) культура, Южный Урал и Западный Казахстан [Хохлов, Китов, Капинус, 2020].

-

11. Андроновская (алакульская) культура, Центральный, Северный и Восточный Казахстан [Солодовников, Рыкун, Ломан, 2013]*.

-

12. То же, Омское Прииртышье, Ермак IV [Дрёмов, 1997, с. 83, 85].

-

13. Ямно-катакомбная культурная группа, Калмыкия [Казарницкий, 2012, с. 77].

-

14. Раннекатакомбная культура, Калмыкия [Там же, с. 69].

-

15. То же, Нижнее Приднепровье, Верхне-Тарасовка ([Круц, 2017, с. 68] и неопубликованные данные С.И. Круц).

-

16. То же, Каховка [Там же].

-

17. То же, Северо-Западное Приазовье, р. Молочная [Там же].

-

18. Катакомбная культура, Ставрополье [Романова, 1991].

-

19. То же, Южная Калмыкия, Чограй [Казарниц-кий, 2011, с. 75].

-

20. То же, Северная Калмыкия [Казарницкий, 2012, с. 91].

-

21. То же, Поволжье [Шевченко, 1986].

-

22. То же, Нижнее Поволжье [Хохлов, 2017, с. 282– 283].

-

23. То же, Подонье [Шевченко, 1986].

-

24. То же, Крым (неопубликованные данные С.И. Круц).

-

25. То же, Нижнее Приднепровье, Херсонская обл. (То же).

-

26. То же, Запорожская обл. ([Круц, 2017, с. 68] и неопубликованные данные С.И. Круц).

-

27. То же, Каховка [Там же].

-

28. То же, Криворожский р-н (неопубликованные данные С.И. Круц).

-

29. То же, Нижнее Приднепровье, Верхне-Тарасовка ([Круц, 2017, с. 68] и неопубликованные данные С.И. Круц).

-

30. То же, междуречье Самары и Орели (неопубликованные данные С.И. Круц).

-

31. То же, междуречье Южного Буга и Ингульца (То же).

-

32. Фатьяновская культура, Центральная Россия [Денисова, 1975, с. 94].

-

33. Балановская культура, Чувашия, Балановский могильник [Акимова, 1963].

-

34. Абашевская культура, Марий-Эл, Пепкинский курган [Халиков, Лебединская, Герасимова, 1966, с. 39–42].

-

35. Полтавкинская культура, Самарское Поволжье и волжская степь [Хохлов, 2013, с. 187–188].

-

36. Бабинская культура (культура многоваликовой керамики), степное Приднепровье [Круц, 1984, с. 48, 50].

-

37. Лолинская культура, степное Предкавказье [Ка-зарницкий, 2012, с. 112].

-

38. Криволукская культурная группа, Среднее Поволжье [Хохлов, 2017, с. 275–276].

-

39. Абашевско-синташтинский горизонт, лесостепное Волго-Уралье [Хохлов, Григорьев, 2021]. Средние величины и стандартные ошибки (см. таблицу ) подсчитаны по индивидуальным данным [Там же].

-

40. Синташтинская культура, Волго-Уралье (памятники потаповского типа) и Зауралье. Средние величины и стандартные ошибки (см. таблицу ) подсчитаны по индивидуальным данным черепов из Кривого Озера [Рыкушина, 2003], Большекараганского могильника [Китов, 2011, с. 71] и из Потаповки I, Утевки VI, Грачевки I, Красносамарского IV, Танабергена II, Буланова I [Хохлов, 2017, c. 286–293]. Не включены в серию черепа из погр. 1, 2 кург. 2 и погр. 16 кург. 5 в Потаповке, относящихся к более раннему времени [Отрощенко, 1998], а также из погр. 4 и 9 в Буланове с сейминско-турбинскими предметами [Халяпин, 2001; Хохлов, 2017, с. 100].

-

41. Петровская культура, Южный Урал и Северный Казахстан [Китов, 2011, с. 74–75].

-

42. Окуневская культура, Хакасско-Минусинская котловина, Тас-Хазаа [Громов, 1997].

-

43. То же, Уйбат [Там же].

-

44. То же, Черновая [Там же].

-

45. То же, Верх-Аскиз [Там же].

-

46. Каракольская культура, Горный Алтай [Тур, Солодовников, 2005].

-

47. Чаахольская культура, Тува [Гохман, 1980].

-

48. Елунинская культура, Верхнее Приобье [Солодовников, Тур, 2003].

-

49. Самусьская культура, Томско-Нарымское Приобье [Солодовников, 2005]*.

-

50. Чемурчекская культура, Западная Монголия [Солодовников, Тумен, Эрдэнэ, 2019].

-

51. Усть-тартасская культура, Барабинская лесостепь, Сопка-2/3 [Чикишева, 2012, с. 69–72].

-

52. То же, Сопка-2/3A [Там же].

-

53. Одиновская культура, Сопка-2/4A [Там же, с. 98–101].

-

54. То же, Тартас-1 [Чикишева, Поздняков, 2019].

-

55. То же, Преображенка-6 [Там же].

-

56. Кротовская культура, классический этап, Сопка-2/4Б, В [Чикишева, 2012, с. 98–101].

-

57. Позднекротовская (черноозерская) культура, Сопка-2/5 [Там же].

-

58. То же, Омское Прииртышье, Черноозерье-1 [Дрёмов, 1997, с. 83, 85].

*Использованы данные о мужских черепах, сообщенные мне К.Н. Солодовниковым.

Средние величины и стандартные ошибки признаков в абашевско-синташтинской и синташтинской сериях мужских черепов

|

Признак |

Абашевско-синташтинская |

Синташтинская |

||||

|

N |

M |

SE |

N |

M |

SE |

|

|

1. Продольный диаметр |

6 |

185,5 |

3,9 |

18 |

188,1 |

1,7 |

|

8. Поперечный диаметр |

6 |

139,3 |

2,7 |

18 |

138,0 |

1,3 |

|

8 : 1. Черепной указатель |

6 |

75,2 |

1,2 |

16 |

73,9 |

1,0 |

|

17. Высотный диаметр |

5 |

131,8 |

3,3 |

14 |

137,9 |

1,9 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

6 |

97,8 |

2,0 |

21 |

98,2 |

0,9 |

|

45. Скуловой диаметр |

5 |

135,8 |

4,7 |

11 |

138,7 |

1,7 |

|

48. Верхняя высота лица |

5 |

67,0 |

2,8 |

17 |

71,5 |

1,0 |

|

55. Высота носа |

6 |

50,2 |

1,3 |

17 |

51,6 |

0,7 |

|

54. Ширина носа |

6 |

24,0 |

0,5 |

16 |

24,5 |

0,3 |

|

51. Ширина орбиты (mf) |

5 |

42,6 |

1,3 |

15 |

42,9 |

0,4 |

|

52. Высота орбиты |

5 |

32,0 |

1,1 |

17 |

32,1 |

0,4 |

|

77. Назомалярный угол |

6 |

135,5 |

1,4 |

16 |

137,3 |

0,9 |

|

∠ zm’. Зигомаксиллярный угол |

6 |

130,3 |

2,3 |

13 |

127,5 |

1,4 |

|

SS : SC. Симотический указатель |

6 |

45,3 |

2,4 |

15 |

58,0 |

3,2 |

|

75 (1). Угол выступания носа |

5 |

28,2 |

2,3 |

18 |

32,7 |

1,6 |

Примечание . N – число наблюдений, M – среднее арифметическое, SE – ошибка среднего.

Кроме того, для выяснения вопроса о южных связях андроновцев использованы 39 серий с Кавказа, из Средней Азии и с Ближнего Востока*.

Группы раннего бронзового века – ямные и афанасьевские – в анализ не включены ввиду хронологического интервала, отделяющего их от андроновских. Теоретически потомки афанасьевцев могли дожить в отдельных районах Южной Сибири до позднего времени и послужить субстратом для андроновского населения. В.П. Алексеев [1961] даже счел афанасьевцев Алтая предками всех андроновцев, с чем сегодня трудно согласиться. Но, скажем, федоровцы Фирсова XIV и Рудного Алтая действительно неотличимы от афанасьевцев Сальдяра (Горный Алтай) [Козинцев, 2009]. Убедительность данному факту придает территориальная близость соответствующих групп, так что никаких миграций постулировать не надо. И все-таки прямых свидетельств доживания потомков афанасьевцев до андроновской эпохи нет. К тому же афанасьевские группы очень близки к катакомбным [Козинцев, 2009, 2020], что заставляет относиться к выявленным параллелям с осторожностью.

Программа включает 14 основных признаков: продольный, поперечный и высотный диаметры, наи- меньшую ширину лба, скуловой диаметр, верхнюю высоту лица, высоту и ширину носа, ширину и высоту орбиты, назомалярный и зигомаксиллярный углы, симотический указатель и угол выступания носа. Данные обработаны с помощью канонического анализа и подсчета расстояний Махаланобиса с поправкой на численность (D2c). Построены минимальные остовные деревья (MST – minimum spanning trees), показывающие кратчайший путь между точками на плоскости, образованной двумя каноническими переменными, – метод, в отличие от кластерного анализа, оптимальный для выявления градиентов*. Использовались программа CANON Б.А. Козинцева и пакет PAST Э. Хаммера (версия 4.05).

Работа построена на статистическом, т.е. вероятностном анализе материала. Ее результаты, следовательно, требуют дальнейшей верификации археологическими и генетическими данными.

Результаты

Андроновцы в сравнении с восточноевропейскими группами среднего и переходного периода к позднему бронзовому веку. На плоскости первых двух канонических

-

*Ис точники данных указаны в работах Ю.Ф. Кирюшина, К.Н. Солодовникова [2010], А.Г. Козинцева [2000], А.А. Худавердян [2009], Т.К. Ходжайова, С.И. Мустафаку-лова, Г.К. Ходжайовой [2011, с. 6–13, 97–103] и А.А. Казар-ницкого [2012, с. 140].

и

е

ж

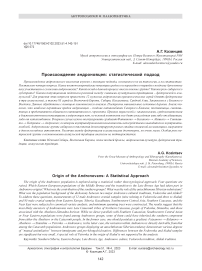

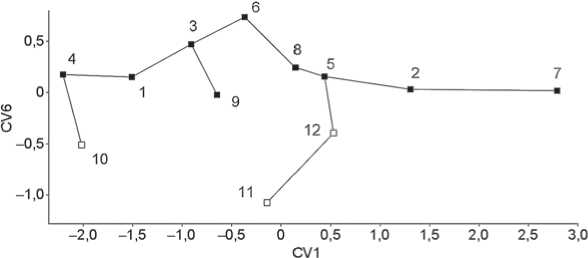

Рис. 1. Взаимоположение мужских краниологических серий на плоскости первых двух канонических переменных (CV1, CV2).

Прямые линии – ребра минимального остов-ного дерева, показывающие кратчайший путь между точками на плоскости. Штриховыми контурами и пятнами обозначены группировки, выделенные по археологическим критериям: I – раннекатакомбная, II – позднекатакомбная, III – шнуровая, IV – посткатакомбная, V – окуневская, VI – барабинская. а – федоровские группы; б – алакульские; в – раннекатакомбные; г – позднекатакомбные; д – прочие группы среднего бронзового века; е – посткатакомбные; ж – прочие группы рубежа среднего и позднего бронзового века; з – окуневские и окуневского типа; и – барабинские. Номера групп соответствуют списку в тексте.

переменных, описывающих 68 % общей изменчивости, большинство андроновских серий (№ 1, 3–6, 8–11) находится либо внутри катакомбного кластера, занимающего бóльшую часть левой половины графика, либо вблизи него (рис. 1). Тут же локализуются полтавкин-ская и петровская серии (№ 35 и 41). Три посткатакомбные выборки – бабинская (№ 36), лолинская (№ 37) и криволукская (№ 38) – сильно отличаются своей грацильностью от всех андроновских и катакомбных, кроме раннекатакомбной из Каховки (№ 16). Кластер носителей культур шнуровой керамики довольно растянут: максимально грацильная фатьяновская серия (№ 32) близка к посткатакомбным, абашевская (№ 34) обнаруживает катакомбно-андроновское тяготение, ба-

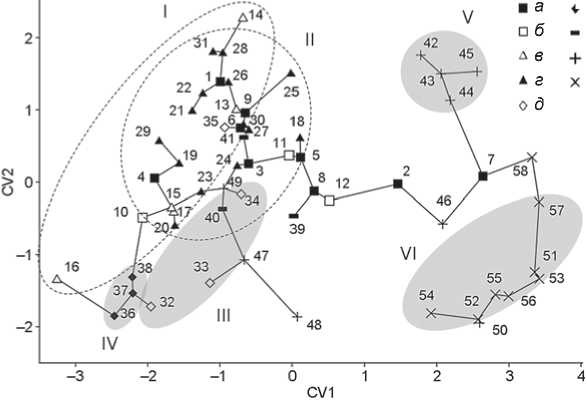

Рис. 2. Взаимоположение мужских краниологических серий без сибирских аборигенных и тяготеющих к ним андроновских на плоскости первых двух канонических переменных.

Группировки, обозначенные пятнами: I – посткатакомбная, II – шнуровая. Усл. обозн. см. рис. 1.

лановская (№ 33) промежуточна. Синташтинская серия (№ 40) находится внутри этого кластера, будучи на самом деле ближе к некоторым катакомбным (и ямным), чем к шнуровым (см. ниже). Четыре андроновские выборки (№ 2, 7, 8, 12) обнаруживают «сибирский» сдвиг (см. ниже). Одна из них, в которой этот сдвиг выражен сравнительно слабо (№ 8 – из Кузнецкой котловины), соединена ребром MST с абашевско-синташтинской группой (№ 39).

Чтобы лучше понять характер изменчивости европейских групп, исключим три андроновские серии с наибольшей выраженностью восточных черт (№ 2, 7 и 12), а заодно и все аборигенные сибирские (№ 42–46, 50–58) и повторим анализ для оставшихся серий (рис. 2). Хотя на первые две новые канонические переменные приходится всего половина (53 %) общей изменчивости, картина стала яснее. Кластер носителей культур шнуровой керамики теперь оторван от катакомбно-андроновско-го. Синташтинская серия (№ 40) в него уже не попадает, будучи сдвинута в сторону катакомбных и андронов-ских, зато попадает елунинская (№ 48), которая на самом деле близка лишь к чаахольской (№ 47). Полтавкинская (№ 35) и петровская (№ 41) серии по-прежнему в центре катакомбно-андроновского кластера.

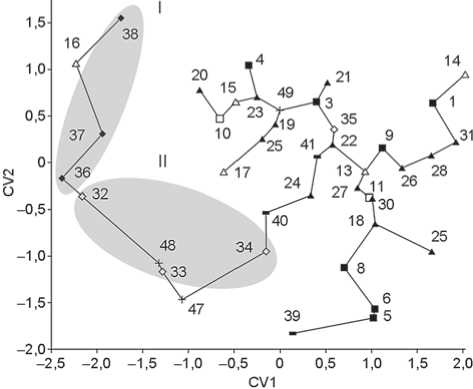

Оценим средние различия между 12 андроновски-ми группами и 10 другими, роль которых в андронов-ском этногенезе наиболее вероятна по археологическим, генетическим и географическим соображениям, а именно, тремя позднекатакомбными – суммарной с Северного Кавказа (№ 18–20), из Поволжья (№ 21) и Подонья (№ 23), балановской (№ 33), абашевской (№ 34), полтавкинской (№ 35), бабинской (№ 36), абашевско-синташтинской (№ 39), синташтинской (№ 40) и петровской (№ 41). Ввиду важности учета внутриандроновской изменчивости расстояние между каждой андроновской серией и каждой из десяти прочих рассматривалось в качестве одного наблюде- ния. Таким образом, в каждом из следующих случаев, ранжированных в порядке убывания среднего D2 с (т.е. в порядке возрастания сходства), выборка состоит из 12 наблюдений, по которым рассчитывались среднее расстояние, его ошибка и 95%-й доверительный интервал (рис. 3):

бабинская - 15,03 ± 1,95;

балановская - 10,17 ± 1,27;

катакомбная, Поволжье - 7,55 ± 1,64;

абашевская - 7,26 ± 0,95;

петровская - 6,66 ± 1,15;

катакомбная, Подонье - 6,18 ± 1,35; абашевско-синташтинская - 5,38 ± 0,73; синташтинская - 5,01 ± 0,91;

полтавкинская - 4,94 ± 1,20;

катакомбная, Северный Кавказ - 4,75 ± 1,05.

Общее сравнение всех этих величин свидетельствует о в высшей степени значимых различиях: согласно дисперсионному анализу, F = 19,6, d.f. = 9; 110, p < 0,001; согласно непараметрическому критерию Фридмана, X 2 = 53,8, d.f. = 9, p < 0,001. Попарное сопоставление средних расстояний с помощью параметрического критерия Тьюки показало, что бабинская серия достоверно дальше от андроновских, чем все остальные, а балановская дальше, чем любая из шести серий правого фланга начиная с петровской. Более информативен непараметрический тест Вилкоксона: достоверны различия между всеми группами, кроме последних четырех. Следовательно, именно они - катакомбная с Северного Кавказа, полтавкинская, синташтинская и абашевско-синташтин-ская - максимально близки к андроновским.

Роль южного компонента . Здесь уже нет необходимости прибегать к графикам - достаточно просто сравнить каждую из 12 андроновских серий с каждой из 39 южных (см. выше). Сколько же закавказских, среднеазиатских и ближневосточных групп обнаруживает близость к андроновским ( D 2 c < 1)?

Федоровская, Центральный, Северный и Восточный Казахстан - ни одной;

то же, Барабинская лесостепь - Дашти-Казы (Таджикистан, верховья Зарафшана) [Ходжайов, 2004];

то же, Рудный Алтай - Дашти-Казы;

то же, Барнаульское Приобье, Фирсово XIV -ни одной;

то же, Барнаульско-Новосибирское Приобье -ни одной;

то же, Причумышье - ни одной;

то же, Томское Приобье, Еловка II - ни одной;

то же, Кузнецкая котловина - Дашти-Казы;

то же, Минусинская котловина - ни одной;

алакульско-кожумбердынская, Южный Урал и Западный Казахстан - ни одной;

алакульская, Центральный, Северный и Восточный Казахстан - ни одной;

то же, Омское Прииртышье, Ермак IV - Дашти-Казы.

Рис. 3. Средние расстояния ( D 2 с ) 10 серий среднего и переходного периода к позднему бронзовому веку от 12 андроновских с 95%-ми доверительными интервалами.

О поздней серии из Дашти-Казы скажу в следующем разделе. Елунинская выборка далека от всех андроновских, при этом ни одной близкой южной связи у нее не найдено. Самусьская близка лишь к одной андроновской - с Рудного Алтая, причем и для нее близких южных параллелей не нашлось. Зато фирсовская, рудноалтайская и алакульско-кожумбер-дынская серии находятся в самой гуще катакомбных групп (см. рис. 2), сходны они и с целым рядом ямных и срубных. Для первой отмечено пять весьма близких ямных и катакомбных аналогий, для второй семь, для третьей, вокруг якобы южных связей которой было столько споров (обзор литературы см.: [Козинцев, 2017]), тоже семь.

Аборигенный сибирский компонент . Вернемся к рис. 1. Как было сказано, четыре андроновские группы обнаруживают заметный «восточный» сдвиг. Они образуют градиент вдоль первого канонического вектора, причем восточные черты нарастают в такой последовательности: федоровская из Кузнецкой котловины (№ 8) ^ алакульская из Ермака IV в Омском Прииртышье (№ 12) ^ федоровская из Барабинской лесостепи (№ 2) ^ федоровская из Еловки II в Томском Приобье (№ 7). Если кузнецкая серия ненамного отличается, скажем, от катакомбной из Ставрополья (№ 18), то еловская недалека от максимально «восточных» групп - андроноидной из Черноозерья (№ 58) и позднекротовской из Сопки-2/5 (№ 57). Посередине между федоровцами Барабинской лесостепи и Елов-ки вдоль первого канонического вектора находится каракольская серия (№ 46). Дальнейшее нарастание восточных черт резко прекращается, и изменчивость приобретает совершенно иной смысл, отражаемый вторым каноническим вектором. Барабинские и томские андроновцы оказываются здесь в промежутке

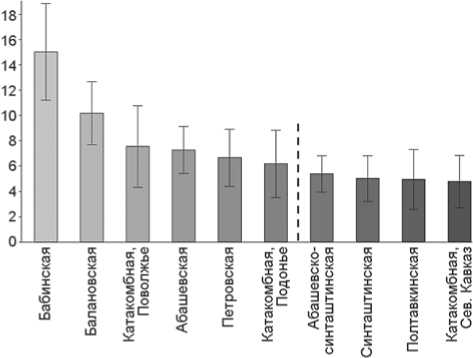

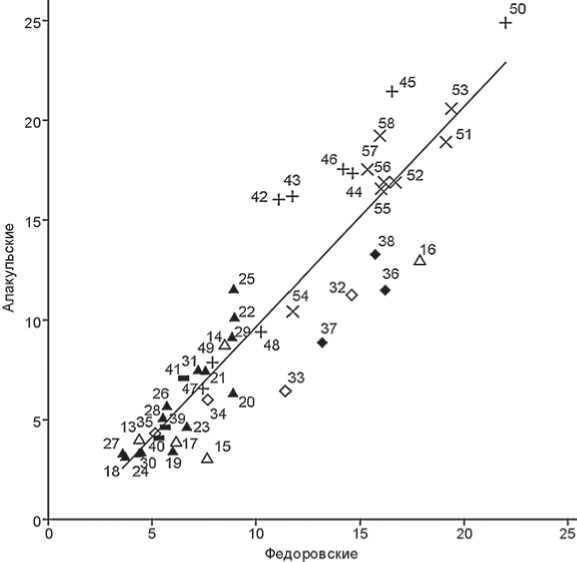

Рис. 4. Взаимоположение мужских федоровских и алакульских серий на плоскости первой и шестой канонических переменных.

Усл. обозн. см. рис. 1.

Рис. 5 . Корреляция между средними расстояниями федоровских и ала-кульских серий от прочих.

Усл. обозн. см. рис. 1.

между окуневцами – согласно Т.А. Чикишевой, представителями южной евразийской формации – и автохтонными группами неолита и бронзового века Ба-рабинской лесостепи, отнесенными ею к северной евразийской формации; к последним примыкают че-мурчекцы Монголии (№ 50).

Федоровцы и алакульцы. Заметить какую-либо закономерно сть в расположении федоровских и ала-кульских групп на графиках (см. рис. 1, 2) невозможно. Чтобы рассмотреть данный вопрос более детально, ограничим анализ андроновскими сериями. При этом выясняется, что федоровцы достоверно отличаются от алакульцев лишь по шестому каноническому век- тору. Среднее его значение в девяти федоровских группах равно –0,217 ± 0,082, в трех алакульских – 0,659 ± 0,210, перекрывание отсутствует (согласно критерию Манна–Уитни, p = 0,016). Но даже если искусственно вычленить это направление изменчивости, то все равно противопоставление федоровцев алакуль-цам получается весьма нечетким (рис. 4). Признаки с наибольшими нагрузками на CV6 – высота черепа и высота носа, а с противоположными знаками – высота лица и ширина носа. Но уловить такую структуру связей с помощью обычных индексов (вертикального фациоцеребраль-ного и носового) не удается, слишком уж мала доля изменчивости, описываемой CV6, – всего 2,7 %.

Корреляция между средними расстояниями ( D 2 c ) федоровских и алакульских групп от 46 прочих (рис. 5) очень сильна ( rs = 0,92, p < 0,001). Это лишний раз показывает, что различия между теми и другими крайне малы. Если ограничить анализ десятью группами, отобранными по внеантропологическим соображениям (см. выше), то коэффициент ранговой корреляции снижается до 0,83 ( p = 0,003). Наибольшие расхождения связаны с петровской серией, которая ближе к федоровским (6,52), чем к ала-кульским (7,08), хотя именно ее часто считают раннеалакульской.

Обсуждение

Относительная роль восточноевропейских популяций в формировании андро-новского населения остается не вполне понятной. С одной стороны, на рис. 2 виден градиент Фатьяново → Баланово →

Абашево → Синташта → Петровка → Андроново, соответствующий географическим, археологическим и генетическим реалиям [Nordqvist, Heyd, 2020, p. 20, fig. 11]. Правда, особая роль петровского населения в генезисе именно алакульского не выявляется. Видна и преемственность от абашевско-синташтинской группы к субкластеру федоровских серий из барабинской лесостепи, Барнаульско-Новосибирского Приобья, Причумышья и Кузнецкой котловины (см. рис. 2). С другой стороны, если андроновцы противо стоят синташтинцам и абашевцам (не говоря о балановцах и фатьяновцах), будучи соединены с ними лишь посредством градиента, то их тесная связь с катакомб- никами и полтавкинцами прослеживается непосредственно, без всяких градиентов (см. рис. 2, 3).

Осмыслить различия между андроновскими группами, кроме групп сибирского тяготения (см. ниже), так же нелегко, как и понять географическую и хронологическую изменчивость внутри катакомбного сообщества. Ясно одно: если исходить только из краниометрии, то внутриандроновская изменчивость целиком выводима из внутрикатакомбной. Это относится и к проблеме южного компонента. Постулировать закавказские связи алтайских андроновцев было так же излишне, как искать истоки алакульско-кожум-бердынской популяции на юге Средней Азии. Я могу лишь повторить то, что уже писал: прямые связи каких-либо андроновских популяций с югом отсутствуют. Точнее, имеется одна – с группой из Дашти-Казы в Таджикистане [Ходжайов, 2004]. Эта поздняя группа (XII–XI вв. до н.э.), смешанная из степняков и аборигенов, не имеет к нашей теме никакого отношения.

Что же касается ко свенных связей андронов-цев с югом, то, если не считать предполагавшегося (но не подтвердившегося) елунинского субстрата, остаются два варианта. Первый: южный компонент получен андроновцами от носителей культур шнуровой керамики, на что указывают результаты полногеномного анализа [Narasimhan et al., 2019]. Одни антропологи эту точку зрения приняли [Солодовников, Колбина, 2018], другие – нет [Хохлов, Китов, 2019]. О чем свидетельствует краниометрия? Градиент Фа-тьяново → Баланово → Абашево → Синташта → Петровка → Андроново (см. рис. 2) вполне можно понять. Мощный приток «южных» генов в Европу с Ближнего Востока в процессе неолитизации – факт общеизвестный, им и вызван результат, полученный А.А. Казарницким (см. выше). В средний и поздний периоды эпохи бронзы южный компонент постепенно иссякал по пути из Центральной Европы на Урал и вытеснялся степным [Narasimhan et al., 2019].

Вариант второй: южные связи унаследованы от ка-такомбников, краниологически чрезвычайно близких андроновцам (к тому же выводу приводит одонтология, см.: [Зубова, Чикишева, Поздняков, 2014]). А сами катакомбники могли получить «южные» гены и прямо из Закавказья [Казарницкий, 2012, с. 141, 143], и опосредованно, в составе ямного наследия (о происхождении южного компонента в ямной популяции см.: [Anthony, 2019; Kozintsev, 2019]). Если «сложение культур переходного от средней к поздней бронзе периода <…> следует рассматривать в контексте общей деструкции и распада шнуровой, катакомбной и абашевской общностей» [Литвиненко, 2003, с. 148], то в случае андро-новцев достаточно предположить, что «мощный подстилающий катакомбный пласт» [Там же] оказался сильнее абашевско-«шнурового». Генетики указывают на весомость вклада ямников в сложение синташтин-ской и андроновской популяций, но катакомбный компонент (близкий к ямному) они не изучали.

Что касается андроновских групп сибирского тяготения, то речь идет не о монголоидной примеси, а о разных стадиях «взаимной ассимиляции» мигрантов и представителей домонголоидного аборигенного населения Сибири [Чикишева, 2012, с. 123; Козинцев, 2021]. Роль местного компонента сравнительно невелика у федоровцев Кузнецкой котловины и алакульцев Омского Прииртышья (Ермак IV). Она гораздо больше у федоровцев Барабинской лесостепи и особенно Томского Приобья (Еловка II), близких к «андроно-идам» Черноозерья, а также к каракольцам, у которых западный компонент имел доандроновское происхождение. Интересно, что андроновская группа из Елов-ки II – самая ранняя из всех изве стных, где фиксируется «уральское» сочетание краниоскопических и краниометрических признаков, видимо свидетельствующее о выходе уралоязычных групп из тайги в подтаежную зону [Козинцев, 2004, 2021].

Различия между федоровской группировкой и ала-кульской ничтожны в сравнении с различиями внутри них, что свидетельствует о едином происхождении. О том же говорят и одонтологи, которые приписывают дифференциацию данных группировок социальным факторам [Зубова, Чикишева. Поздняков, 2014]. Сходные мысли еще раньше высказывала О.Н. Корочкова [1993]. Что это за факторы – остается гадать.

Выводы

-

1. Лучшие претенденты на роль предков андронов-цев – поздние катакомбники Северного Кавказа, пол-тавкинцы, синташтинцы и представители абашевско-синташтинского горизонта.

-

2. Прямых связей с южными популяциями у ан-дроновцев нет. Но южный компонент мог быть получен ими опосредованно либо от катакомбников, либо от абашевцев.

-

3. Андроновские группы сибирского тяготения демонстрируют разные стадии «взаимной ассимиляции» мигрантов и домонголоидных автохтонов.

-

4. Дать антропологическую интерпретацию культурным различиям между федоровцами и алакульца-ми пока не удается. Видимо, эти группы имели общее происхождение.

Я признателен К.Н. Солодовникову и покойной С.И. Круц за предоставление неопубликованных данных.

Список литературы Происхождение андроновцев: статистический подход

- Акимова М.С. Палеоантропологические материалы из Балановского могильника // Бадер О.Н. Балановский могильник: Из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – C. 322–362.

- Алексеев В.П. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья эпохи неолита и бронзы // Антропологический сборник. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – Вып. 3. – С. 107–206. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. 71).

- Виноградов Н.Б. Степи Южного Урала и Казахстана в первые века II тыс. до н.э. (памятники синташтинского и петровского типа). – Челябинск: Абрис, 2011. – 175 с.

- Гохман И.И. Происхождение центральноазиатской расы в свете новых палеоантропологических материалов // Исследования по палеоантропологии и краниологии СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1980. – С. 5–34. – (Сб. МАЭ; № 36).

- Громов А.В. Происхождение и связи населения окуневской культуры // Окуневский сборник. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 301–358.

- Денисова Р.Я. Антропология древних балтов. – Рига: Зинатне, 1975. – 404 с.

- Дрёмов В.А. Население Верхнего Приобья в эпоху бронзы (антропологический очерк). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1997. – 260 с.

- Зубова А.В., Чикишева Т.А., Поздняков Д.В. Антропологические аспекты генезиса представителей андроновской культурно-исторической общности // Арии степей Евразии: Эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Елены Ефимовны Кузьминой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – С. 541–554.

- Казарницкий А.А. Палеоантропология эпохи бронзы степной полосы Юга Восточной Европы: дис. … канд. ист. наук / ИЭА РАН. – СПб., 2011. – 148 с.

- Казарницкий А.А. Население азово-каспийских степей в эпоху бронзы (антропологический очерк). – СПб.: Наука, 2012. – 265 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Солодовников К.Н. Компонентный состав андроновского (федоровского) населения юга Западной Сибири по результатам исследования палеоантропологических материалов эпохи развитой бронзы лесостепного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 4. – С. 122–142.

- Китов Е.П. Палеоантропология населения Южного Урала эпохи бронзы: дис. … канд. ист. наук / ИЭА РАН. – М., 2011. – 215 с.

- Козинцев А.Г. Об антропологических связях и происхождении причерноморских скифов // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3. – С. 145–152.

- Козинцев А.Г. Кеты, уральцы, «американоиды»: интеграция краниометрических и краниоскопических данных // Палеоантропология, этническая антропология, этногенез: К 75-летию Ильи Иосифовича Гохмана. – СПб.: МАЭ РАН, 2004. – С. 172–185.

- Козинцев А.Г. Так называемые средиземноморцы Южной Сибири и Казахстана, индоевропейские миграции и происхождение скифов // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 4. – С. 140–144.

- Козинцев А.Г. О ранних миграциях европеоидов в Сибирь и Центральную Азию (в связи с индоевропейской проблемой) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 4. – С. 125–136.

- Козинцев А.Г. Происхождение западных алакульцев (об одной затянувшейся дискуссии) // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2016 г. – СПб.: МАЭ РАН, 2017. – С. 277–287.

- Козинцев А.Г. Происхождение окуневского населения Южной Сибири по данным физической антропологии и генетики // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 4. – С. 135–145.

- Козинцев А.Г. Основные направления популяционной динамики в Северной Евразии от мезолита до эпохи ранней бронзы (по данным краниологии и генетики) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 4. – С. 121–132.

- Корочкова О.Н. О федоровской культуре // Проблемы культурогенеза и культурное наследие: мат-лы конф. – СПб.: ИИМК РАН, 1993. – Ч. 2. – С. 84–87.

- Круц С.И. Палеоантропологические исследования Степного Приднепровья (эпоха бронзы). – Киев: Наук. думка, 1984. – 208 с.

- Круц С.И. Скифы степей Украины по антропологическим данным. – Киев; Берлин: Изд. Олег Филюк, 2017. – 202 с. – (Курганы Украины; т. 5).

- Литвиненко Р.А. Южно-уральский очаг культурогенеза и культура Бабино (КМК): проблема взаимосвязи // Абашевская культурно-историческая общность: Истоки, развитие, наследие: мат-лы Междунар. конф. – Чебоксары: Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук, 2003. – С. 145–152.

- Отрощенко В.В. О культурно-хронологических группах погребений Потаповского могильника // РА. – 1998. – № 1. – С. 43–53.

- Романова Г.П. Палеоантропологические материалы из степных районов Ставрополья эпохи ранней и средней бронзы // СА. – 1991. – № 2. – С. 160–170.

- Рыкушина Г.В. Антропологическая характеристика населения эпохи бронзы Южного Урала по материалам могильника Кривое Озеро // Виноградов Н.Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. – Челябинск: Юж.-урал. кн. изд-во, 2003. – С. 345–360.

- Солодовников К.Н. Краниологические материалы из могильника андроновской культуры Фирсово XIV в свете проблем формирования населения Верхнего Приобья в эпоху бронзы // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск: АКИН, 2005. – Вып. 1. – С. 35–47.

- Солодовников К.Н., Колбина А.В. Материалы к антропологии синташтинской культуры Тургайского прогиба // XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г.И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И.Б. Васильева. – Самара: Изд-во Самар. гос. соц.-пед. ун-та, 2018. – С. 167–169.

- Солодовников К.Н., Рыкун М.П. Материалы к антропологии пахомовской культуры эпохи бронзы Западной Сибири // Вестн. антропологии. – 2011. – № 19. – С. 112–129.

- Солодовников К.Н., Рыкун М.П., Ломан В.Г. Краниологические материалы эпохи бронзы Казахстана // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2013. – № 3. – С. 113–131.

- Солодовников К.Н., Тумен Д., Эрдэнэ М. Краниология чемурчекской культуры Западной Монголии // Древности Восточной Европы и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции). – СПб.: ИИМК РАН, 2019. – Т. 2. – С. 79–81.

- Солодовников К.Н., Тур С.С. Краниологические материалы елунинской культуры эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья // Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Тишкин А.А. Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья (по материалам грунтового могильника Телеутский Взвоз-1). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – С. 142–176.

- Ткачев В.В. Начало алакульской эпохи в Урало-Казахстанском регионе // Степная цивилизация Восточной Евразии. – Т. 1: Древние эпохи. – Астана: Kultegin, 2003. – С. 109–124.

- Тур С.С. Одонтологическая характеристика населения андроновской культуры Алтая // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2009. – № 4-2. – С 228–236.

- Тур С.С. Краниоскопическая характеристика носителей андроновской культуры Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011. – № 1. – С. 147–155.

- Тур С.С., Солодовников К.Н. Новые краниологические материалы из погребений каракольской культуры эпохи бронзы Горного Алтая // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск: АКИН, 2005. – Вып. 1. – С. 35–47.

- Халиков А.Х., Лебединская Г.В., Герасимова М.М. Абашевская культура (Пепкинский человек). – Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1966. – 69 с. – (Тр. Мар. археол. экспедиции; т. 3).

- Халяпин М.В. Первый бескурганный могильник синташтинской культуры в степном Приуралье // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: мат-лы Междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы». – Самара: Науч.-техн. центр, 2001. – С. 417– 424.

- Ходжайов Т.К. Новые антропологические материалы эпох неолита и бронзы среднего и верхнего Зарафшана // Вестн. антропологии. – 2004. – № 11. – С. 87–101.

- Ходжайов Т.К., Мустафакулов С.И., Ходжайова Г.К. Палеоантропология юга Средней Азии эпохи энеолита и бронзы. – М.: ИАЭ РАН, 2011. – 201 с.

- Хохлов А.А. Палеоантропология Волго-Уралья эпох неолита и бронзы: дис. … д-ра ист. наук / ИЭА РАН. – М., 2013. – 309 с.

- Хохлов А.А. Морфогенетические процессы в Волго-Уралье в эпоху раннего голоцена (по краниологическим материалам мезолита – бронзового века). – Самара: Изд-во Самар. гос. соц.-пед. ун-та, 2017. – 368 с.

- Хохлов А.А., Григорьев А.П. Краниологические материалы из погребений абашевской культуры финала средней бронзы Поволжья и Приуралья // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2021. – № 69. – С. 132–139.

- Хохлов А.А., Китов Е.П. Теоретические и практические аспекты проблемы происхождения физического облика носителей культур синташтинского круга позднего этапа эпохи бронзы // Поволжская археология. – 2019. – № 1. – С. 59–71.

- Хохлов А.А., Китов Е.П., Капинус Ю.О. К проблеме антропологических связей между носителями срубной и алакульской культур позднего этапа эпохи бронзы в Южном Приуралье и западноказахстанских степях // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 66–83.

- Худавердян А.А. Население Армянского нагорья в эпоху бронзы: Этногенез и этническая история. – Ереван: Ван Арьян, 2009. – 440 с.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 467 с.

- Чикишева Т.А., Поздняков Д.В. Население западно-сибирского ареала андроновской культурной общности по антропологическим данным // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3. – С. 132–148.

- Чикишева Т.А., Поздняков Д.В. Антропологические аспекты одиновской культуры (Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 128–139.

- Шевченко А.В. Антропология населения южнорусских степей в эпоху бронзы // Антропология современного и древнего населения европейской части СССР. – Л.: Наука, 1986. – С. 121–215.

- Anthony D. Archaeology, genetics, and language in the steppes: A comment on Bomhard // J. of Indo-European Studies. – 2019. – Vol. 47, N 1/2. – P. 173–196.

- Kozintsev A. Proto-Indo-Europeans: The prologue // J. of Indo-European Studies. – 2019. – Vol. 47, N 3/4. – P. 293–380.

- Narasimhan V., Patterson N., Moorjani P., Rohland N., Bernardos R., Mallick S., Lazaridis I., Nakatsuka N., Olalde I., Lipson M., Kim A., Olivieri L., Coppa A., Vidale M., Mallory J., Moiseyev V., Kitov E., Monge J., Adamski N., Alex N., Broomandkhoshbacht N., Candilio F., Callan K., Cheronet O., Culleton B., Ferry M., Fernandes D., Freilich S., Gamarra B., Gaudio D., Hajdinjak M., Harney É., Harper T., Keating D., Lawson M., Mah M., Mandl K., Michel M., Novak M., Oppenheimer J., Rai N., Sirak K., Slon V., Stewardson K., Zalzala F., Zhang Z., Akhatov G., Bagashev A., Bagnera A., Baitanayev B., Bendezu-Sarmiento J., Bissembaev A., Bonora G., Chargynov T., Chikisheva T., Dashkovskiy P., Derevianko A., Dobeš M., Douka K., Dubova N., Duisengali M., Enshin D., Epimakhov A., Fribus A., Fuller D., Goryachev A., Gromov A., Grushin S., Hanks B., Judd M., Kazizov E., Khokhlov A., Krygin A., Kupriyanova E., Kuznetsov P., Luiselli D., Maksudov F., Mamedov A., Mamirov T., Meiklejohn C., Merrett D., Micheli R., Mochalov O., Mustafokulov S., Nayak A., Pettener D., Potts R., Razhev D., Rykun M., Sarno S., Savenkova T., Sikhymbaeva K., Slepchenko S., Soltobaev O., Stepanova N., Svyatko S., Tabaldiev K., Teschler-Nicola M., Tishkin A., Tkachev V., Vasilyev S., Velemínský P., Voyakin D., Yermolayeva A., Zahir M., Zubkov V., Zubova A., Shinde V., Lalueza-Fox C., Meyer M., Anthony D., Boivin N., Thangaraj K., Kennett D., Frachetti M., Pinhasi R., Reich D. The formation of human populations in South and Central Asia // Science. – 2019. – Vol. 365, iss. 6457. – P. 1002–1007. – URL: https://doi.org/10.1126/science.aat7487

- Nordqvist N., Heyd V. The forgotten child of the wider Corded Ware family: Russian Fatyanovo culture in context // Proceedings of the Prehistoric Society. – 2020. – Vol. 86. – P. 65–93. – URL: https://doi.org/10.1017/ppr.2020.9