Происхождение гончарства и этнокультурные процессы в неолите Приамурья

Автор: Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье подведены итоги многолетних исследований неолитической керамики бассейна нижнего Амура. С позиций историко-культурного подхода исследована керамика осиповской (обломки от 122 сосудов), громатухинской (от 12 сосудов), новопетровской (от 22 сосудов), мариинской (от 149 сосудов) и малышевской (от 43 сосудов) археологических культур. Изложены основные черты традиций носителей этих культур в сфере гончарной технологии, форм сосудов и их орнаментации; показаны как общие, так и специфические их особенности. На основании полученных данных продемонстрированы некоторые общие закономерности происхождения и эволюционного развития гончарства в начальный период его истории.

Начальный и ранний неолит, приамурье, историко-культурный подход, керамика, формирование гончарства, этнокультурные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/145144864

IDR: 145144864 | УДК: 902/903.02

Текст научной статьи Происхождение гончарства и этнокультурные процессы в неолите Приамурья

Юго-Восточная Азия – это регион, где человечество впервые в мире начало регулярно изготавливать керамические сосуды. В этом регионе выделяются три области становления гончарства: Китай (15–14 тыс. л.н.), Япония (ок. 13 тыс. л.н.) и Дальний Восток России (14–13 тыс. л.н.). В настоящее время с позиций историко-культурного подхода исследовано только древнейшее и древнее гончарство Приамурья [Медведев, Цетлин, 2013–2015; Цетлин,

Медведев, 2014, 2015; Медведев, Цетлин, Волкова, 2016; Медведев и др., 2016].

В статье подведены итоги многолетней совместной работы сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, где хранится вся рассматриваемая керамика (В.Е. Медведев), и Института археологии РАН (Ю.Б. Цетлин, Е.В. Волкова, О.Л. Шарганова и О.А. Лопатина). Керамика изучалась в лаборатории «История керамики» Института

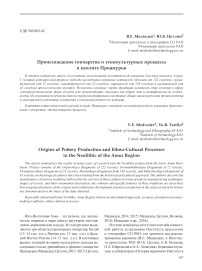

Рис. 1. Керамика начального и раннего неолита Приамурья.

1 – Осиповка-I; 2 – Гася; 3 – Громатуха I; 4 – Новопетровка II; 5–10 – Сучу; 11, 12 – Казакевичево.

археологии РАН с позиций историко-культурного подхода, разработанного А.А. Бобринским [1978, 1999]. Кратко приведены результаты исследования происхождения гончарства в Приамурье и реконструкция этнокультурных процессов в регионе в эпоху начального, раннего и развитого неолита.

Керамика осиповской культуры (14–11 тыс. л.н.) изучалась по памятникам Госян, Гася, Осиповка I и Казакевичево (изучены обломки от 122 сосудов); громатухинской культуры (13–10 тыс. л.н.) – по памятнику Громатуха I (12); новопетровской культуры (11–10 тыс. л.н.) – по памятнику Новопетровка II (22); мариинской культуры (10–9 тыс. л.н.) – по памятникам о-в Сучу (раскопы IX и XII), Ка-закевичево и Петропавловка-Остров (149); малы-шевской культуры (8–5 тыс. л.н.) – по памятникам Малышево I, Амурский санаторий и Шереметьево (43). В общей сложности изучению были подвергнуты обломки от 348 сосудов.

Конкретные результаты изучения керамики были достаточно подробно опубликованы ранее 168

в упомянутых выше статьях. Поэтому здесь мы сосредоточим свое внимание на обсуждении некоторых закономерностей становления и развития гончарства, которые удалось проследить по керамике Дальневосточного региона.

Формирование древнейшего гончарства включает три взаимосвязанных процесса. Первый – это развитие представлений людей о гончарной технологии, включая взгляды на формовочную массу сосудов и способы придания им прочности и водонепроницаемости. Второй процесс отражает развитие представлений о формах сосудов. Здесь наши знания ограничены, т.к. нам неизвестны формы догон-чарных емкостей, которые служили прототипами глиняных сосудов. Третий процесс – развитие представлений о внешнем облике сосудов. Становление и динамику этих процессов оказалось возможным (хотя и с разной полнотой) проследить по изученным материалам.

Осиповская, громатухинская и новопетровская культуры . Носители этих культур применяли два

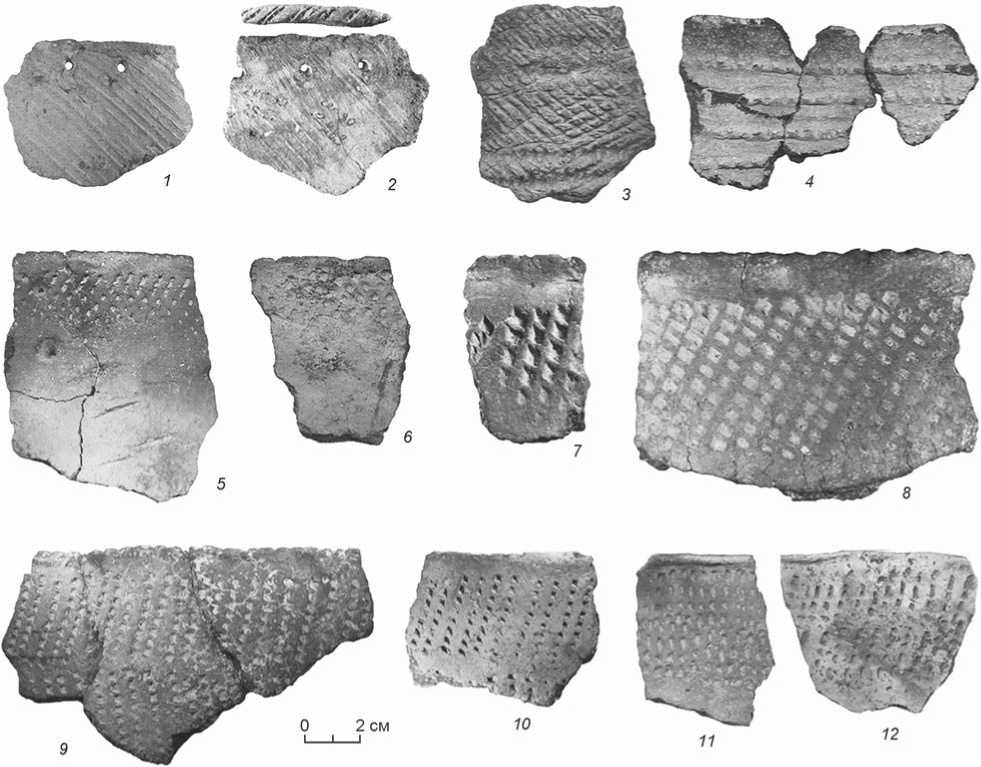

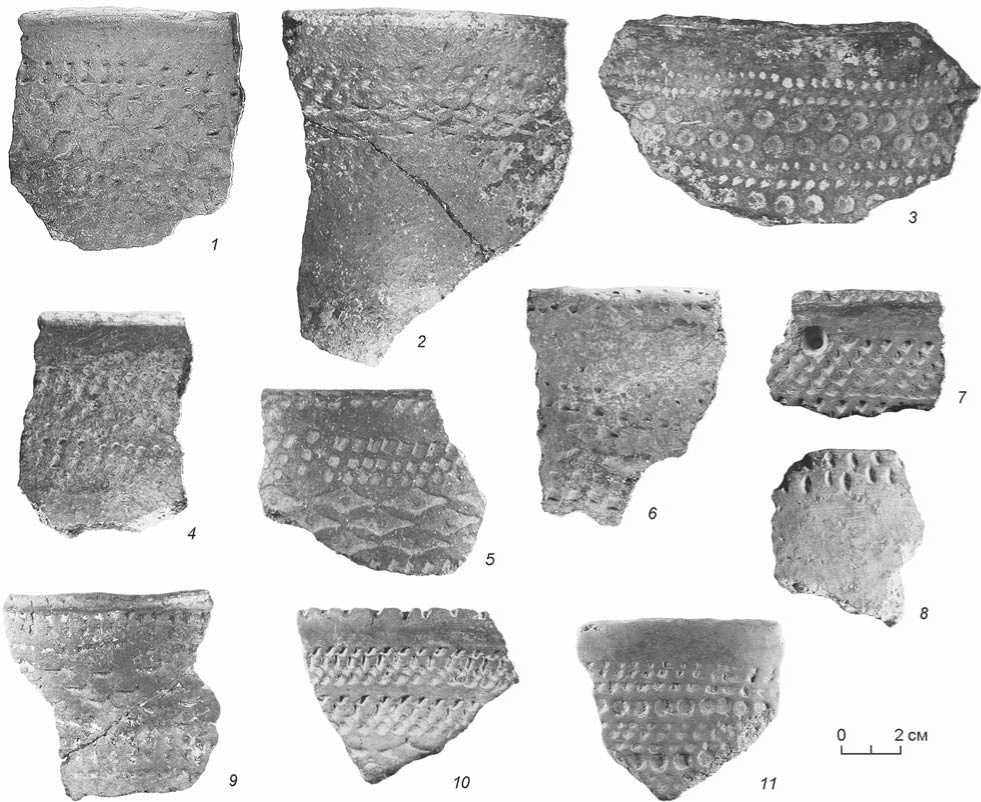

Рис. 2. Керамика малышевской культуры.

1–3 – Амурский санаторий; 4–6 – Шереметьево; 7–11 – Малышево I.

вида природного сырья – «равнинный» и «горный» илы. Первый доминировал у носителей оси-повской (60–90 %), а второй – громатухинской и новопетровкой культур (67–88 %). На позднем этапе но сители этих традиций контактировали, о чем говорит использование смеси этих илов – 12–42 % (Гася и Осиповка I). В ранний период для осиповцев и новопетровцев было характерно введение в формовочную массу специального органического раствора (60–100 %), что не было свойственно поздним осиповским и громатухин-ским гончарам. Последние изредка добавляли сухую растительную органику (25 %). У носителей всех трех культур доминировал лоскутный налеп на форме-основе (73–100 %). Только у жителей Гаси преобладало использование форм-емкостей (77 %). Носители новопетровской культуры применяли более развитый ло скутный налеп, когда лоскуты наращивались не беспорядочно, а широкими лентами. Осиповским и громатухинским сосудам было свойственно бороздчатое заглаживание (66–74 %), т.е. технологически-декориро-ванное состояние поверхности, реже в верхней части сосуда наносились гребенчатые и ямчатые отпечатки, а у носителей новопетровской культуры доминировал налепной орнамент с насечками. Осиповские и новопетровские гончары подвергали посуду длительному низкотемпературному обжигу (60–80 %), который иногда дополнялся очень коротким «магическим» воздействием открытого огня. У громатухинских и новопетровских гончаров применялся также неполный обжиг сосудов в окислительной среде (23–25 %). Зафиксированы три варианта естественной структуры сосудов: Г+Т+ОТ, Г+ПП+Т+ОТ и Г+Щ+ПП+Т+ОТ*;

первый и второй характерны для осиповской, а все три – для новопетровской культур. Несмотря на более развитое гончарство новопетровской культуры, в ней еще не фиксируется переход от илов к глинистому сырью и широкое применение минеральных примесей, что характерно для более поздних культур.

Мариинская культура . Население этой культуры делало сосуды лоскутным налепом только на форме-основе из настоящей глины с добавлением шамота и органиче ского раствора, причем обе эти традиции были устойчивыми. Изделия подвергались длительному низкотемпературному обжигу (50 %), а еще 45 % сосудов – «магическому» обжигу при высокой температуре. Поверхность сосудов почти всегда украшалась разнообразным гребенчатым орнаментом, обваривание применялось редко (10 %). Сосуды были плоскодонные, более простой формы: Г+ПП+Т+ОТ (60 %) и Г+Т+ОТ (27 %). Здесь важно обратить внимание на два момента: культурные традиции мариинцев были очень однородны, а уровень их развития был заметно выше, чем у осиповцев.

Малышевская культура . Сосуды также изготавливались из настоящей природной глины, но состав формовочной массы был различен: глина + дресва + органический раствор (65 %), глина + шамот + + органический раствор (23 %) и глина + дресва + + шамот + органический раствор (12 %). Гончары применяли лоскутный налеп в основном на форме-основе (76 %), реже – в форме-емкости (24 %). Практически все сосуды орнаментировались, причем декор был очень разнообразен: гребенчатый (60 %), ромбический (15 %), гладкий (10 %), на-кольчатый и лунчатый (2–3 %). Около 60 % сосудов обваривались. Продолжает доминировать длительный низкотемпературный обжиг (56 %), еще 17 % сосудов подвергались «магическому» обжигу, но уже достаточно широко применялся неполный обжиг в окислительной среде при высокой температуре (27 %). Доминировали 4- и 5-частные сосуды: Г+ПП+Т+ОТ (65 %) и Г+Щ+ПП+Т+ОТ (21 %).

В неолите Приамурья выделятся ряд тенденций эволюции гончарства: 1) переход от использования илов без каких-либо искусственных примесей к применению настоящих глин с различными искусственными минеральными примесями (шамот и дресва); 2) переход от сосудов с технологически декорированной поверхностью в культурах начального неолита к сосудам с настоящим орнаментом (вся посуда мариинской и малышевской культур); 3) переход от преобладающего длительного низкотемпературного обжига изделий в эпоху древнейшего гончарства к распространению неполного окислительного обжига при температурах каления глины. Какой-ли-170

бо явной тенденции в эволюции структуры и формы сосудов зафиксировать не удалось, что связано с сильной фрагментированностью керамики.

Судя по полученным данным, состав носителей осиповской культуры включает представителей двух культурных групп населения, которые изготавливали сосудов из разных видов илов на формах-основах или в формах-емкостях. Эти группы сосуществовали и смешивались друг с другом.

Носители мариинской культуры очень однородны по своим гончарным традициям. Возможно, в ходе контактов они наследовали некоторые традиции осиповской культуры (использование формоснов, гребенчатый орнамент), хотя по происхождению были глубоко различны. В целом гончарство мариинцев было существенно более развитым, чем осиповское.

Хотя гончарство малышевской культуры сходно с предшествующими культурами (формы-основы, доминирование гребенчатого орнамента), ее происхождение также не было с ними связано. Сложный состав носителей этой культуры формировался при участии носителей мариинской культуры, о чем говорит традиция использования шамота, смешанный рецепт «глина + шамот + дресва + органический раствор», и, возможно, какой-то еще группы древнего населения, делавшего сосуды в формах-емкостях. Традиции малышевской культуры отражают следующий по отношению к мариинской этап развития местного гончарства.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 15-06-00246А.

Список литературы Происхождение гончарства и этнокультурные процессы в неолите Приамурья

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. -Самара: Самар. гос. пед. ун-т, 1999. -С. 5-109.

- Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б. Технико-технологический анализ древнейшей керамики Приамурья (13-10 тыс. л. н.)//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 4. -С. 94-107.

- Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б. Новые данные о керамике начального и раннего неолита Нижнего Приамурья//Евразия в кайнозое: мат-лы Всерос. конф. 2-4 декабря 2014 г. -Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2014. -С. 77-83.

- Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б. Новые данные о раннем гончарстве малышевской неолитической культуры Дальнего Востока//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. -С. 112-115.

- Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В. Предварительные результаты технико-технологического изучения керамики новопетровской и громатухинской культур//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. -Т. XXII. -С. 122-125.

- Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Лопатина О.А. О протогончарстве на Дальнем Востоке России (Приамурье)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. -Т. XXII. -С. 126-129.

- Цетлин Ю.Б., Медведев В.Е. Керамика мариинской культуры нижнего Приамурья//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014. -№ 4. -С. 43-53.

- Цетлин Ю.Б., Медведев В.Е. Гончарство осиповской культуры Приамурья (11-13 тыс. лет назад)//Современные подходы к изучению древней керамики в археологии: мат-лы Междунар. симп. 29-31 октября 2013 г. -М.: ИА РАН, 2015. -С. 298-312.