Происхождение яруса из очельных дужек в древнерусском головном уборе

Автор: Жилина Н. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

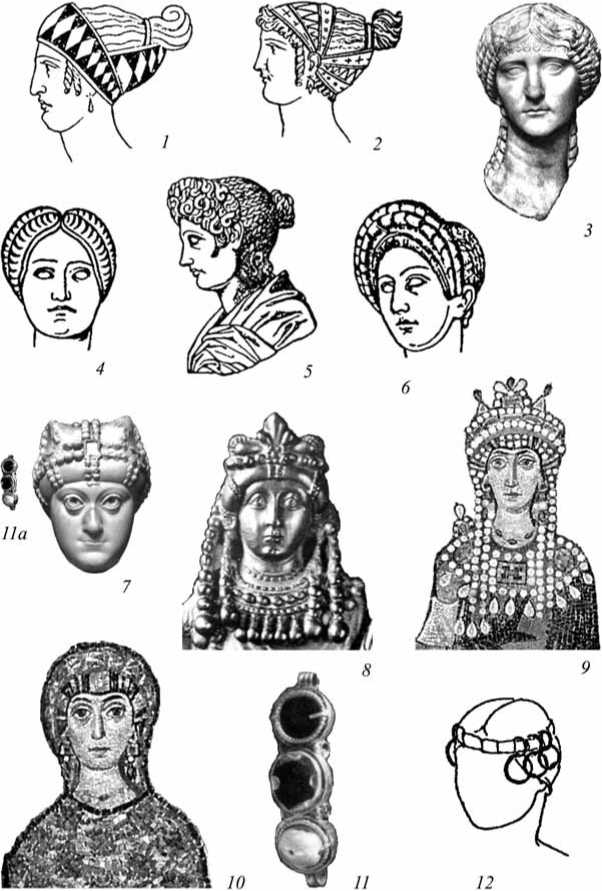

В статье показаны антично-византийские корни традиции оформления валика надо лбом в прическе и крепления его полукруглыми дужками (рис. 1). Наряду с этим проанализированы древнерусские основы сходных конструкций очелья по материалам погребений и кладов, уточнены детали конструкции очелья из дужек.

Византия, древняя русь, очелье, валик, прическа, пробор, дужки, трехбусинные, реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14328071

IDR: 14328071

Текст научной статьи Происхождение яруса из очельных дужек в древнерусском головном уборе

В древнерусском женском головном уборе XI–XIII вв. присутствует ярус из дужек-полуколец, закрепленный на очелье. На такое использование дужек указал Н. П. Кондаков, отметив византийское происхождение подобной традиции. Дужки поддерживали косу надо лбом, покрытую полосатой тканью, полосы находились в ансамбле с вертикальным расположением дужек ( Кондаков , 1896. С. 119).

В наиболее роскошных русских кладах присутствуют пластинчатые гладкие или филигранные золотые и позолоченные дужки. В кладах с серебряными украшениями типичны трехбусинные полукольца. Г. Ф. Корзухина предположила их аналогичное использование в головном ярусе, что впоследствии было подтверждено находкой трехбусинного очелья из клада в Старой Рязани 1992 г. ( Корзухина , 1954. С. 61, 62; Даркевич, Борисевич , 1995. С. 64–78. Рис. 25–41).

Статья ставит задачу показать древние корни подобной традиции, а также уточнить некоторые детали конструкции очелья из дужек.

На греческой архаической и этрусской женской скульптуре локоны надо лбом рельефно уложены, так что имеют волнистую или даже ребристо-рифленую поверхность (кора из Афин, 520 г. до н. э.; антефикс из Цере, около 550 г. до н. э.). Как особенность прически греческих женщин Г. Вейс отмечает закрывание лба, локоны или косы укладывались вокруг головы ( Вейс , 2000. Т. I. С. 437. Рис. 264).

В женских прическах эпохи античности для поддержки волос используются конструкции из ткани и металла (рис. 1, 1, 2 ). Это различного рода пластины, объемные подставки, скобки. Задачей их являлось закрепление масс волос в устойчивом положении: например, горизонтальном для греческого узла (крупные скобки и своеобразные кузова) или приподнятом надо лбом (диадема). Одна из крупных лент-скобок занимала очельное положение и имела дугообразное сечение, иногда здесь использовалась одна круговая деталь, иногда две полукруглых, сверху и снизу. Верхняя часть при этом имела тенденцию превратиться в диадему и корону с зубцами. В тканевых конструкциях с такой задачей справлялись ленты. И в том и в другом случае надо лбом образуется выпуклость в виде валика. Часть волос, выпускавшихся ниже очельного яруса, завивалась особо, иногда в виде вертикально расположенных ровных локонов, внешне похожих на позднейшие дужки.

В Древнем Риме валик из завитых волос надо лбом приобрел внушительные размеры. Применялись либо обводка кос вокруг головы в два и более ярусов, либо обрамление лба локонами. Древнейшая римская прическа предполагала разделение волос на прямой пробор, локоны укладывались на две стороны ( Вейс , 2000. Т. I. С. 571, 572. Рис. 414). В результате валик получался разделенным надвое, на нем пробор также обозначался (рис. 1, 3–6 ).

Эти традиции наследует византийский женский убор. С раннесредневекового времени прослеживается валик надо лбом, закрытый тканью и прикрепленный дужками. Два изображения начала VI в., связываемые с императрицей Ариадной, показывают, что он сочетается с различными головными уборами.

Более простой убор типа мягкого кичкообразного чепца показан на мраморной скульптуре начала VI в. из Лувра (рис. 1, 7 ). Самый нижний ярус представляет

Рис. 1. Предыстория и история дужек очелья

1, 2 – Греция, конструкции поддерживающие прическу «греческий узел» ( Вейс , 2000. Т. I. Рис. 264: ж, з); 3 – Рим, скульптурный портрет Юлии Домны, 200 г. н. э., локоны на прямой пробор, обрамляющие лицо ( Мерцалова , 1993. Т. I. С. 125. Рис. 113); 4–6 – прямой пробор, валики из завитых волос ( Вейс , 2000. Т. I. Рис. 414: б, з, д); Византия, VI в. – 7 – мраморная скульптура (Ариадна?), Лувр (louvre.historic.ru; 21.12.2014); 8 – императрица Ариадна, панель императорского диптиха из Национального музея Барджелло (ru.wikipedia.org; 21.12.2014); 9, 10 – императрица Феодора и придворная дама, мозаика собора Сан-Витале в Равенне (Каплан, 2002; С. 38, 39); 11 – дужка византийского очельного яруса, 5,0×1,3 см (Банк, 1966. № 107б); 12 – реконструкция убора по погребению из кургана № 54 Березовецкого могильника (Степанова, 2009. Рис. 12: 6).

собой выпуклый валик, покрытый тканью, сильно надвинутый на лоб. С лицевой стороны отчетливо показаны пять двойных или спаренных дужек, каждая из которых украшена тремя крупными драгоценными камнями.

Более сложный парадный убор Ариадны, включающий корону и обильные рясна, изображен на панели императорского диптиха из Национального музея Барджелло (Италия, Флоренция) (рис. 1, 8 ). Очельный ярус с дужками показан абсолютно аналогично. Сверху находится коронообразный головной убор с крупным трилистником в центре.

Знатные женщины на мозаике 431 г. из церкви Санта Мария Маджоре в Риме также имеют подобный ярус из драгоценных дужек.

На изображении императрицы Феодоры на мозаике собора Сан-Витале в Равенне VI в. н. э. видно также пять участков расположения дужек с округлыми драгоценными камнями или жемчугом, по краям они парные, а в центре показано четыре ряда драгоценных камней, вероятно, соответствующих четырем дужкам. Между этими группами показаны более узкие прямые разноцветные полосы, которые, возможно, соответствуют ткани убруса. Центральные дужки четко делят всю конструкцию на две части. Под дужками и тканью находятся коса или локоны, вероятно, разделенные на прямой пробор (рис. 1, 9 ).

Головной убор императрицы Феодоры еще более сложен. Во-первых, он дополнен женской зубчатой короной, аналогичной короне Ариадны: видны зубцы, поднимающиеся внутри, из центра. Во-вторых, снаружи он дополнен диадемой, аналогичной мужской инсигнии власти, показанной на парной мозаике с изображением императора Юстиниана. Убор завершается крупным трилистником, соответствующим короне.

Впоследствии из этого нагромождения образуется более рациональная сплошная парадная конструкция: ярусная корона или женский городчатый венец. На известных изображениях с короной ярус дужек отчетливо не виден, вероятно, он накрыт короной: императрица Зоя (1042–1056 гг.), императрица Ирина (1118 г.) на мозаиках Софийского Собора в Константинополе, русская княгиня Ирина на миниатюре Трирской Псалтыри (40–50 гг. XI в. из архива г. Чивидале, Италия).

Менее пышный вариант убора наблюдается у придворных дам, стоящих рядом с императрицей Феодорой мозаики в Равенне. Г. Вейс указывает, что здесь использован полотенчатый убор персидского происхождения, состоящий из двух перекрученных полотнищ разного цвета ( Вейс , 2000. Т. II. С. 52, 53. Рис. 36). Надо лбом расположено полотнище с симметричными дужками, сгруппированными по две, но без выделения центральной группы. Очевидно, что они более просты, показаны однотонными полосами. Некоторые линии, возможно, относятся к орнаментации ткани.

Убор мучениц на мозаике Сант-Апполинарио Нуово в Равенне VI в. демонстрирует ту прическу, которая накрывалась тканью и скреплялась дужками: от центральной линии надо лбом волосы прямым пробором разделяются на две симметричные части, обрамляя голову. Аналогичная структура прически и очельного яруса просматривается и на изображении святых мучениц в Церкви Санта Мария в Чивидале дель Фриуле (Италия, VIII в.).

Одна такая золотая дужка конца VI в. сохранилась в собрании ГЭ, три круглых гнезда для жемчуга соединены трубчатыми спиралями, на концах находятся петли (рис. 1, 11 ) ( Банк , 1966. № 107б. С. 294). Ее внешний вид очень хорошо соответствует дужкам на мраморном изображении Ариадны.

На иконных изображениях Богоматери и святых жен под мафорием обычно виден еще один платок с вертикальными полосами, что демонстрирует тот же убор. Полотенчатые головные уборы служанок, помогающих Богоматери, выполнены из полосатой ткани; металлических и тем более драгоценных украшений они не содержали. Но важно, что они показывают именно такую ткань с полосами, которая подходила для описываемого убора с дужками. Полосатую ткань убрусов знают и позднейшие миниатюры русских летописей.

Металлические конструкции для поддержки волос, чаще всего металли-ческе кольца или цилиндры, известны в уборах различных народов. В «кладе Приама» и отдельных находках из Трои середины – третьей четверти III тыс. до н. э. (комплексы А, D, F, J, N, R) известны кольца для волос из золота, серебра и единично из бронзы диаметром в среднем от 1,0 до 2,0 см, сделанные из спаянной проволоки или спирально свернутые из проволоки (The Treasure of Troy…, 1996. C. 13, 53–71, 100–103, 134, 138, 179, 186, 191, 203–206, 225–229). В период бронзового века они распространены на территории Ирана, Месопотамии и Восточной Европы.

В мусульманском головном уборе кольца прикреплены сзади к небольшой теменной шапочке или верхней бляхе головного убора ( Вейс , 2000. Т. II. С. 182, 183. Рис. 129: а). В головном уборе муромы IX–X вв. в состав убранства косы входили трубки-пронизки, охватывавшие ремешки, вплетенные в косу (Финно-угры…, 1987. С. 88).

В Древней Руси, в славянском костюме для подобной цели также наблюдались в основном кольцевые конструкции. В погребениях Верхневолжья X–XIII вв. зафиксированы следующие варианты использования: проволочные и бусинные височные кольца надевались или подвешивались на налобный венчик вокруг головы или на спускавшиеся с него ленты-тесьмы или тонкие кожаные ремешки, использовались для пропускания и вплетания волос (прядей кос), продевались друг в друга ( Степанова , 2009. С. 37, 84, 94, 100, 126, 133, 141, 142, 154, 158, 168, 171. Рис. 11: 7; 12: 1; 36, 39, 78, 146–148, 150–152, 164, 169).

Для нашей темы наиболее интересны дугообразные проволочные шпильки с заостренными или спиралевидными концами из курганов № 54, 61 и 134 Бе-резовецкого могильника. Согласно одному варианту реконструкции, дугообразные детали прикрепляли группы из трех концентрически расположенных браслетообразных височных колец к прическе ( Успенская , 1993. С. 92. Рис. 5). Согласно другому варианту реконструкции Ю. В. Степановой, каждое кольцо могло крепиться к венчику отдельно, поскольку количество дужек и колец одинаково (рис. 1, 12 ). В кургане 61 кольца прикреплены дужками к кожаным лен-там-ряснам, свисавшим по сторонам головы ( Степанова , 2009. С. 84. Рис. 12: 6; 31). Второй вариант реконструкции убора из кургана 54 наибольшим образом сходен с использованием дужек в византийской традиции. Это демонстрирует местную основу подобной конструкции, отличавшуюся от византийской в деталях.

Византийской традиции созвучна и конструкция убора и прически, зафиксированная в женском погребении кургана 19 (Новоселки, Московской обл., середина XII – первая половина XIII в.). Очелье этого убора представляло собой жгут, скрученный из волос и тесьмы, то есть образовывало небольшой валик вокруг головы. Семилопастные височные кольца были подвешены на шнурках. В другом погребении зафиксировано и продевание волос в кольцо ( Зоц, Зоц, 2012. С. 67, 73, 74. Рис. 1, 6).

На Руси гладкие и филигранные пластинчатые дужки появились приблизительно к концу XI – началу XII в. Две крупные бусинные дужки ориентировочно начала XI в. имеются в составе клада из Шалахова Витебской губ. ( Корзухина , 1954. № 49: 8; Жилина , 2014а. С. 226–228. Рис. 101). Более широкое распространение дужек относится, вероятно, ко второй половине XII в. ( Жилина , 2010. С. 217, 218. Рис. 135; 2014а. С. 82, 84. Рис. 59).

Наблюдается деформация трехбусинных колец в сторону дужек ( Корзухина , 1954. С. 61; Жилина , 2010. Рис. 63. С. 116–119). Русский убор, опираясь и на некоторые собственные традиции, в целом воспринимает византийскую норму. Бусинные украшения с петлей и ромбическим щитком на концах стержня, использовавшиеся в основном в конструкции рясен и удобные для надевания на очельные или височные ленты, меняют свою форму, становясь дужками. Прослежены различные варианты и пути такого приспособления: снятие бусин в подражание гладким плоским дужкам, обрубание дужек, оформление грубых петель из стержня для соединения украшений в варианте очелья. Впоследствии, ближе ко второй половине XII в., начинается изготовление именно дужек с двумя петлями на концах. Кроме того, возникает специально сконструированное окончание для яруса дужек из трехбусинных колец, такие держатели найдены в составе клада из Старой Рязани 1992 г. ( Жилина , 2014а. № 191. С. 336, 337).

Если ранневизантийские варианты очелий поддерживали и скрепляли реальную косу, то в более поздний период в Древней Руси очелье имело твердую или плотную, сегментообразную в сечении, основу. Кроме того, известны прямые трехбусинные стержни. Возможно, в такой форме их изготавливали и отдавали заказчику, а изгибание, приспособление к конкретным головным уборам, происходило позже. Но также можно предполагать, что дужки накладывались не на валообразную основу, а на прямую, которую имели некоторые формы головных уборов, развившиеся впоследствии (короны, кокошники).

В материале древнерусских кладов в одном наборе находится, как правило, около или более 10 дужек. Судя по количеству используемых украшений, в древнерусских конструкциях дужки располагались преимущественно плотно или с небольшим промежутком, на котором было видно ткань.

По ряду кладов были известны способы скрепления дужек между собой проволокой, проходящей в их петли ( Корзухина , 1954. С. 60–62). Иной способ крепления дужек зафиксирован в кладе из Старой Рязани 2005 г. (Старая Рязань…, 2014. Табл. 42, 43).

Там были использованы две парные конструкции из петлеобразно сложенной в два ряда узкой тесьмы, к обеим краям каждой конструкции пришиты трехбусинные дужки. Можно предполагать, что две части использовались

Рис. 2. Реконструкция очелья клада из Старой Рязани 2005 г.

1 – часть очелья с сохранившимся креплением (пришиванием) дужек; 2 – реконструированная часть из аналогичных трехбусинных украшений и их фрагментов ( 2 – фото Н. В. Жилиной)

либо в очелье, либо соответствовали височным парным лентам ( Жилина , 2014б. Рис. 36, 37). Данный способ крепления можно считать промежуточным между славянской и византийской конструкцией и относить ко второй половине XII в.

Две группы дужек середины XII в., скрепленные проволокой, имеются в кладе из Вербов Львовской обл. ( Корзухина , 1954. № 143: 2; Жилина , 2014а. С. 292).

В старорязанском кладе 2005 г. хорошо сохранилось скрепление одной половины очелья. Оно становится образцом для восстановления аналогичной второй части: в составе клада имеются фрагменты аналогичных трехбусинных украшений, из которых можно собрать точно такую же парную часть. Сохранилось и фрагментарное скрепление этих украшений с тесьмой (рис. 2).

В центре очелий обычно находились наиболее нарядные дужки, а по краям – более простые. В центре очелья клада из Старой Рязани 1992 г. в центре основной части размещены полуажурные кольца, а по краям – по одному глухому с зерненым узором. Следовательно, реконструируя очелье клада 2005 г., надо развернуть конструкции из тесьмы петлями к центру, поскольку по краям тогда разместятся более простые дужки из гладких бусин. При этом разделение на две части оказывается выделенным петлями. Возможно, это соответствует варианту антично-византийской традиции выделения прямого пробора.

Христианская иконография дает интересные примеры, демонстрирующие традицию, которая могла отразиться и на светском костюме. В центре лба, в районе разделения волос на прямой пробор, действительно могли укрепляться более эффектные высокие или широкие украшения. Трилистник закреплен на ликах в белокаменной владимиро-суздальской резьбе, там также постоянно изображена прическа на прямой пробор. В уборе ангелов и архангелов в центре пробора закреплена драгоценная брошь (?) с дугообразными краями, возможно, происходящая от трилистника.

В целом, выявленные детали конструкции древнерусской прически и убора показывают еще более тесную связь с антично-византийской традицией, но проявляют и возможный процесс активизации собственных традиций.

The Treasure of Troy. Heinrich Schliemann’s Excavations, 1996. Moscow: Pushkin Museum: Leonardo Arte. 240 с.

Список литературы Происхождение яруса из очельных дужек в древнерусском головном уборе

- Банк А.В., 1966. Византийское искусство в собраниях Советского Союза. Л.; М.: Советский художник. 392 с.

- Вейс Г., 2000. История цивилизации. М.: ЭКСМО-Пресс. Т. I. 752 с. Т. II. 608 с.

- Википедия . Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. Дата обращения: 23.01.2015.

- Даркевич В.П., Борисевич Г.В., 1995. Древняя столица Рязанской земли. М.: КРУГЪ. 448 с.

- Жилина Н.В., 2010. Зернь и скань Древней Руси. М.: ЗАО «Гриф и К». 260 с.

- Жилина Н.В., 2014а. Древнерусские клады IX-XIII вв. Классификация, стилистика и хронология украшений. М.: URSS. 400 c.

- Жилина Н.В., 20146. Реконструкция ювелирного убора клада 2005 г. Из Старой Рязани: заметки по хронологии и стилистике украшений//Старая Рязань. Клад 2005 г./Отв. ред. А.В. Чернецов. СПб., М.: Нестор-История. С. 80-95.

- Зоц Е.П., Зоц С.А., 2012. Женский костюм и его детали по материалам курганного могильника Новоселки 2//Женская традиционная культура и костюм в эпоху Средневековья и Новое время: материалы международного научно-образовательного семинара (9-10 ноября 2012 г.). Вып. 2/Сост., ред. Ю.В. Степанова; науч. ред. Н.В. Жилина. М.; СПб.: Альянс-Арехео. С. 66-75.

- Каплан М., 2002. Золото Византии. М.: Астрель: АСТ. 176 с.

- Кондаков Н.П., 1896. Русские клады: Исследования древностей великокняжеского периода. СПб.: Императорская Архивная комиссия. 214 с.

- Корзухина Г.Ф., 1954. Русские клады IX-XIII вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 226 с.

- Мерцалова М.Н., 1993. Костюм разных времен и народов. Т. I. М.: АО «Академия моды». 544 с.

- Музей Лувр . Режим доступа: http://louvre.historic.ru. Дата обращения: 23.01.2015.

- Старая Рязань. Клад 2005 г./Отв. ред. А.В. Чернецов. СПб., М.: Нестор-История. 104 с.

- Финно-угры и балты в эпоху средневековья, 1987. Отв. ред. В.В. Седов. М.: Наука. 512 с. (Археология СССР).

- Степанова Ю.В., 2009. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. Тверь: Тверской гос. ун-т. 364 с.

- Успенская А.В., 1993. Березовецкий могильник X-XII вв.//Средневековые древности Восточной Европы/Отв. ред. Н.Г. Недошивина. М.: ГИМ. С. 79-135. (Труды ГИМ; вып. 82).

- The Treasure of Troy. Heinrich Schliemann’s Excavations, 1996. Moscow: Pushkin Museum: Leonardo Arte. 240 с.