Происхождение лоскутного налепа

Автор: Цетлин Ю.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Древнейший технологический прием изготовления глиняных сосудов - лоскутный налеп - был широко распространен в неолите у разных народов Евразии. Однако до сих пор вопрос о его происхождении не обсуждался в археологической литературе. В статье излагается оригинальная авторская гипотеза происхождения лоскутного налепа из традиций обмазывания плетеных емкостей небольшими порциями глиняной массы. Гипотеза обосновывается обширными этнографическими и значительно более редкими археологическими данными, а также результатами экспериментов. Автор приходит к выводу, что развитие гончарных традиций и традиций корзиноплетения подчиняются очень близким закономерностям.

Археология, ранний неолит, керамика, лоскутный налеп, этнография, корзины, культурные традиции, закономерности развития, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/143180157

IDR: 143180157 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.335-350

Текст научной статьи Происхождение лоскутного налепа

Благодаря исследованиям А. А. Бобринского стало известно, что древнейшим технологическим приемом конструирования сосудов был лоскутный налеп, который состоит в лепке сосуда из небольших порций формовочной массы. Судя по древнейшей керамике разных регионов Евразии, этот прием имеет практически повсеместное распространение в Восточной Европе, Западной и Восточной Сибири, Средней Азии, на Дальнем Востоке и в Месопотамии ( Бобринский , 1978; Ломан , 1993; Васильева , 1999; 2006; 2018; Салугина , 2000; Жущихов-ская , 2011; Краева , 2017; Цетлин, Медведев , 2015; Дубовцева , 2021; Петрова , 2021; Vandiver , 1987 и др.). Важно подчеркнуть, что в абсолютном большинстве случаев использование лоскутного налепа неизменно сочетается с применением форм-моделей (см. ссылки выше). На чрезвычайно широкое распространение в отдаленном прошлом лоскутного налепа указывает и тот факт, что

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Междисциплинарный подход в изучении становления и развития древних и средневековых антропогенных экосистем» (№ НИОКТР 122011200264-9).

его реликты продолжали сохраняться в эпоху средневековья ( Васильева, 1993; Бахматова , 2021) и гончарного производства во второй половине ХХ столетия ( Бобринский , 1978. С. 161–163).

Данное исследование возникло совершенно неожиданно, в связи с предположением, что прием лоскутного налепа мог появиться только как средство замазывания щелей в каком-то другом материале небольшими порциями пластичного материала. Таким материалом могли быть плетни, которые обмазывались глиной (турлучное строительство); плетеные и дощатые лодки, которые конопатились мхом со смолой, чтобы избежать течи; и, наконец, корзины, которые обмазывались разными клеящими веществами для придания им водонепроницаемости. Во всех этих случаях такое обмазывание сочетается с той основой, которая подвергается обмазыванию. Это предположение заставило обратиться к вопросу о технологии корзиноплетения , поскольку именно корзины широко использовались как емкости для приготовления горячей пищи, т. е. были наиболее близки по своей функции к первым глиняным сосудам.

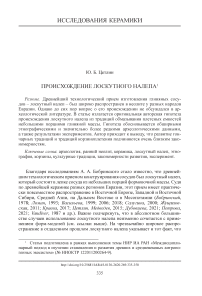

Первая гипотеза происхождения гончарства, получившая в литературе название «корзиночной», появилась еще в XVIII в., благодаря французскому аббату А. И. Гоге ( Goguet , 1775), опиравшемуся на дневники путешественника XVI в. капитана Гонневиля, зафиксировавшего у индейцев Бразилии факт обмазывания глиной деревянных сосудов ( Бобринский , 1993; Цетлин , 2019). В соответствии с данной гипотезой первоначально плетеные корзины обмазывались глиной, после чего они обжигались; плетеная основа во время обжига сгорала, и оставался готовый глиняный сосуд, который можно было использовать в быту. Эта гипотеза имела как многочисленных сторонников, так и противников. Сторонники опирались на этнографические данные (рис. 1: 1 ) ( Тайлор , 1939; Rieth, 1960 и др.). А отрицание корзиночной гипотезы базировалось прежде всего на том, что вследствие усадки при сушке и особенно при обжиге слой глины, покрывавший корзину, должен был непременно потрескаться и нарушить целостность глиняного сосуда. На это обращал внимание еще Н. Э. Норденшельд в 1920-е гг.: «случайно» обожженные, обмазанные глиной корзины, должны были бы превращаться в «груду черепков обожженной глины» (цит. по: Липс, 1954. С. 142). Позднее это было подтверждено опытами А. А. Бобринского (рис. 1: 2 ). Однако недавно эти опыты были продолжены И. Н. Васильевой, и их результаты оказались положительными. Из четырех корзин, обмазанных глиной или илом, три выдержали испытание ( Васильева , 2006. С. 429–431. Рис. 1–3). Тем не менее, по мнению самой исследовательницы, ее опыт «лишь показывает физическую осуществимость такого способа получения обожженного сосуда из пластичного сырья» (Там же. С. 431). Таким образом, вопрос о прямой связи происхождения глиняной посуды с изготовлением корзин не нашел еще окончательного ответа.

В истории человечества плетение емкостей из различных растительных материалов появилось значительно раньше, чем глиняная посуда (рис. 1: 3–5 ). Об этом свидетельствуют, хотя и немногочисленные, археологические находки отпечатков корзин и даже самой корзины, относящиеся к докерамическому периоду – 10-9 тыс. до н. э. ( Бадер , 1989. С. 101; Nilhamn et al. , 2009; о находке древнейшей корзины в пещере Мурабаат, Израиль, см.: https://www.gov.il/ru/departments/ publications/reports/ancient-biblical-scroll-fragments-found-in-judean-desert).

Рис. 1. Примеры плетеных сосудов, обмазанных глиной, и сосудов из гипса и глины с отпечатками корзин

1 – плетеный сосуд, обмазанный глиной, этнография, Руанда, Африка ( Rieth , 1960. S. 13); 2 – экспериментальный плетеный из лозы сосуд, обмазанный глиной, со следами растрескивания при усадке ( Бобринский , 1981); 3–4 – древнейшая корзина, найденная в пещере Мурабаат, Израиль, 10 тыс. л. н. ( https://www.gov.il/ru/departments/publications/ reports/ ancient-biblical-scroll-fragments-found-in-judean-desert); 5 – отпечаток корзины в гипсе, Телль Магзалия, Ирак, кон. 8 тыс. до н. э. ( Бадер , 1989. С. 101)

Ограниченность археологических данных о плетеных изделиях вполне компенсируется огромным количеством этнографической информации. На рубеже XIX и ХХ вв. появилось множество специальных исследований о традициях изготовления плетеных изделий у разных народов. Особенно интенсивные исследования велись среди индейских племен Северной Америки и Канады (в числе этих работ прежде всего следует назвать несколько книг и статей О. Т. Мэйсона: Mason, 1899; 1901; 1902; 1904). В это же время многими путешественниками и исследователями активно собираются коллекции плетеных изделий для музеев. Два наиболее значительных собрания хранятся в фондах Музея археологии и этнологии Пибоди при Гарвардском университете в Кембридже (США) и Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге (Россия)2.

Известные в музейных собраниях корзины отличаются исключительным разнообразием. Это же подтверждается сообщениями этнографов: «Корзины были сделаны с учетом всех человеческих потребностей. В очень разнообразной коллекции есть: крошечные корзинки (не намного больше наперстка), гигантские зернохранилища, в которых могут разместиться 3–4 взрослых человека, плоская тарелка, миски для каши емкостью от 0,5 литра до 16–20 литров, бутылки для воды разных размеров» ( James , 1901. Р. 177). Таким образом, в догончарный период корзины были не только разнообразной посудой, но также использовались для сбора и хранения продуктов питания и личных вещей.

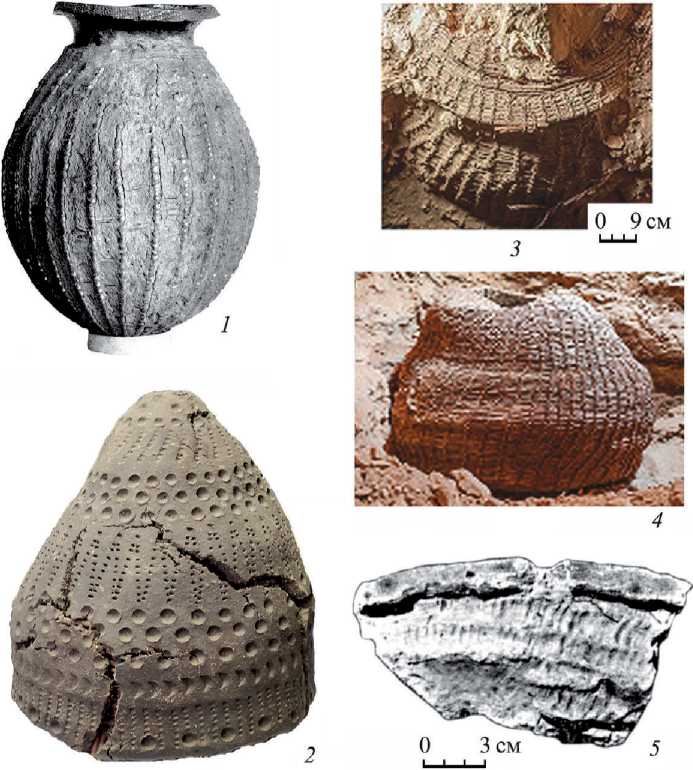

Однако для нашей темы наиболее важным было практически повсеместное использование индейцами и другими народами корзин для приготовления горячей пищи. Об этом свидетельствуют многочисленные этнографические данные. Так, например, Ф. П. Литке писал «о травяных кастрюлях»: «Они плетутся столь плотно, что вода сквозь них не проходит» ( Литке , 1971. С. 154); Д. И. Завалишин сообщает, что «их корзины… не пропускали воду, соединяя необыкновенную легкость и прочность с упругостью» ( Завалишин , 2017. С. 381–382); А. И. Марков отмечал, что тлинкитки «делают из древесного корня… корзинки, столь плотные, что если налить в них воды, то она не встретит ни малейшей скважинки, сквозь которую могла бы проступить наружу» ( Марков , 1856. С. 83–84); О. Т. Мэйсон указывает, что «индейцами Британской Колумбии и Вашингтона делаются корзины, в которых они варят свою пищу с помощью горячих камней ( Mason , 1899. Р. 49). Помимо приготовления пищи водонепроницаемые корзины использовались для переноски и хранения воды и других жидкостей ( Holmes , 1888. Р. 199; Purdy , 1902. P. 24, 39). Приведу несколько примеров корзин, которые применялись для приготовления горячей пищи, переноски и хранения воды (рис. 2: 1–5 ).

Следующий вопрос, который нуждается в более внимательном обсуждении, касается самой возможности создания водонепроницаемых плетеных емкостей исключительно за счет плотности плетения. Мне это всегда казалось сомнительным. В 2022 г. в Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства мы с Е. В. Волковой провели ряд опытов по испытанию водонепроницаемости корзин с достаточно плотным плетением. Сравнивались два случая: в первом вода заливалась в корзину, не подвергавшуюся никакой

Рис. 2. Этнографические примеры плетеных емкостей разного назначения

1–4 – корзины американских индейцев, использовавшиеся для приготовления горячей пищи нагретыми камнями ( Barrett , 1908. Рl. 16); 5 – плетеный сосуд для воды ( Holmes , 1888. P. 199); 6 – корзина, обмазанная снаружи белой глиной (две зоны), и с треугольниками орнамента, обведенными этой же глиной ( Etheridge, Source , 1894. Р. 316); 7–8 – деревянные сосуды, полностью оплетенные растительными волокнами, Гавайские острова. Музей Бишопа, Гонолулу ( Brigham, Stores , 1906. Р. 64. Tabl. IX)

предварительной обработке, а во втором – в корзину, обмазанную снаружи и изнутри гусиным жиром. В первом случае вода практически сразу вытекла из корзины, во втором – это тоже произошло, хотя и более медленно, заняв не более 3–4 минут. Это подтвердило малую вероятность того, что корзины без специальной предварительной обработки могли использоваться как водонепроницаемые емкости.

Ясность в этот вопрос вновь позволили внести данные этнографии. В частности, выяснилось, что в тех случаях, когда путешественники писали о приготовлении в корзинах горячей пищи, они, скорее всего, наблюдали только сам этот процесс готовки, но не были свидетелями всех этапов создания таких корзин. Последнее также касается этнографов, изучавших музейные коллекции.

Совсем другую информацию приводят те исследователи, которые вели работу непосредственно среди народов, изготовлявших и использовавших постоянно такие корзины в быту. Г. У. Джеймс сообщает, что корзины для воды покрывались «клеем из птичьих перьев» ( James , 1901. Р. 183); О. Т. Мэйсон пишет, что женщины племени шошонов, юта и апачей обмакивали корзины в горячую смолу, обмазывали внутри смолой, асфальтом или битумом и таким образом делали герметичный сосуд ( Mason , 1899. Р 48; 1901. P. 114; 1904. Р. 255); Дж. Т. Коннор указывает, что «кувшины для воды… были покрыты смолой, чтобы сделать их водонепроницаемыми» ( Connor , 1898. Р. 32). Опиравшийся на обширный свод этнографической литературы Ю. Липс пишет, что у индейцев Лабрадора «посуда и вместилища делаются водонепроницаемыми при помощи кипящей смолы и рыбьего клея» ( Липс , 1954. С. 126).

Имеются также немногочисленные археологические и письменные свидетельства об использовании различных клеящих веществ для обмазывания плетеных емкостей. Так, еще в 1916–1917 гг. американские археологи С. Джеймс и А. Киддер проводили раскопки пещерного памятника культуры корзинщиков в северо-восточной Аризоне недалеко от г. Kaйента. Авторы считают, что некоторые найденные ими плоскодонные корзины, самые большие из которых имели диаметр 35 см и высоту 20 см, «использовались для варки методом горячего камня, поскольку они сильно обмазаны смесью грязи и золы, нанесенной, по-видимому, для придания им водонепроницаемости» ( James, Kidder , 1921. Р. 61). Помимо этого ими же были обнаружены фрагменты узкогорлых емкостей с ручками из человеческих волос. По свидетельству С. Джеймса и А. Киддера, «вся внутренняя поверхность корзины густо пропитана сосновой смолой, и тем же материалом были намазаны те части внешней поверхности, которые начали изнашиваться» (Там же. Р. 62). При раскопках в Белуджистане поселения Мергарх 7 тыс. до н. э. были обнаружены остатки корзин, обмазанных битумом ( Franke , 2016. P. 180). Что касается письменных источников, то в библейской книге Исход сказано, что мать Моисея «взяла корзинку из тростника, и осмолила ее асфальтом и смолою; положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки» (Исход, 2, 3).

Любопытным является обнаруженный в этнографической литературе факт: в Австралии корзина обмазывалась белой глиной не для придания ей водонепроницаемости, а как средство декорирования ( Etheridge, Source , 1894. Р. 316). Авторы отмечают, что сосуд орнаментирован тремя черными зонами, пространство между ними «обмазано белой трубчатой глиной» и такой же глиной обведен каждый треугольник в двух нижних зонах (рис. 2: 6 ). Данный факт, вероятно, следует рассматривать, с одной стороны, как сращивание традиций плетения с использованием специальной глиняной массы, которая при высыхании не дает усадку и не осыпается, а с другой – как пережиток традиции обмазывания плетеных емкостей другим пластичным материалом.

Таким образом становится понятным, что традиция обмазывания плетеных корзин специальными клеящими материалами была не только широко распространена у народов еще в XVIII–XIX вв., но имела место и в далеком прошлом – в эпоху формирования гончарства.

При изучении этнографической литературы о плетении корзин у меня также возникло сильное сомнение в том, что обмазанные глиной корзины могли обжигаться вместе с плетеной основой. На это указывает в первую очередь большая трудоемкость изготовления корзин. Приведу несколько этнографических описаний этого технологического процесса: «Я собираю траву в июле, когда она достигла пика роста. Каждый стебель отрезаю у основания острым ножом. Нарезав достаточное количество, складываю траву в мешки, чтобы не повредить стебли. Для просушки осторожно раскладываю стебли… на полу сарая, где прохладно, темно и сухо. Раз в два дня переворачиваю стебли, чтобы они дышали и не заплесневели. Постепенно, на протяжении нескольких недель или месяцев, стебли бледнеют. Затем можно начинать расщеплять стебли и связывать их в пучки. Я осторожно отделяю каждый стебель, не сгибая его. Листья, находящиеся в середине, самые нежные и светлые, их используют для утка. Листья второго ряда идут на уток или основу, а третий ряд (или слой) самый грубый. Он используется для основы, потому что эти листья будут закрыты утком и на готовой корзине не будут видны… Я затем сортирую траву по длине и связываю в пучки, чтобы досушить на веревке. Когда все готово для плетения, я смачиваю траву теплой водой…, заворачиваю ее во влажное полотенце. В результате трава становится мягкой и пригодной для плетения. Ногтем большого пальца я расщепляю каждый стебель на более тонкие полоски, а затем вплетаю их в корзину, в первую очередь сплетая дно. Сбор и приготовление травы для плетения — кропотливый труд» ( Кроуэлл, Кэй , 2014. С. 43). «Индейские женщины идут за годовым запасом ивы, или чиппы, или травы скво, или мартыни, или папоротника, или множества других материалов, используемых для изготовления корзин» ( James , 1901. Р. 178). Помимо этого имеются свидетельства, что само плетение хорошей корзины может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев ( Connor , 1898. Р. 32). «Шляпы-корзинки, которыми обычно пользовались, были однотонными, и их оставляли настаиваться в красках на месяцы, а в качестве закрепителя использовалось некоторое количество голубиного помета (курсив мой. – Ю. Ц. )» ( Carr , 1892. Р. 603).

Все эти обстоятельства еще раз подтверждают предположение А. А. Бобринского о том, что, даже когда для изготовления сосудов использовались какие-либо формы-модели, они никогда не сжигались вместе с глиняной обмазкой ( Бобринский , 2006. С. 414).

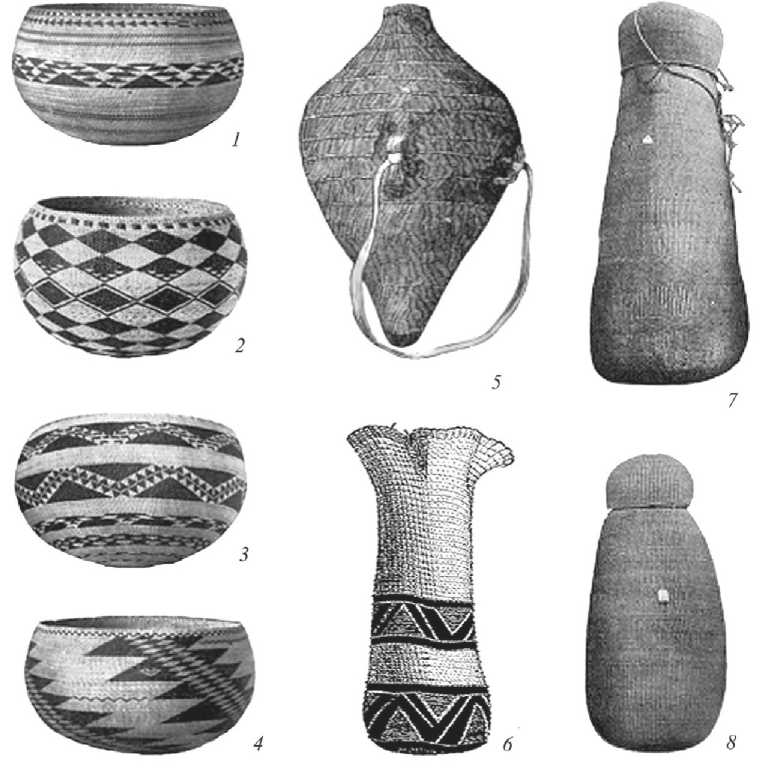

В 2022 г. в Самарской экспериментальной экспедиции нами был предпринят еще ряд опытов по изготовлению глиняных сосудов с помощью плетеных форм-моделей. В одном случае корзина, обмазанная гусиным жиром и просеянной золой, использовалась как форма-емкость, в которой глина наносилась двухслойным лоскутным налепом (рис. 3: 1–3 ); в другом случае та же корзина применялась как форма-основа, на которую также наносился двухслойный лоскутный налеп с последующим выбиванием деревянной колотушкой (рис. 3: 4–5 ). При нанесении первого слоя глины как внутри, так и снаружи корзины

Рис. 3. Изготовление экспериментального сосуда 1–3 – в плетеной форме-емкости; 4–5 – на плетеной форме-основе в глине возникали разрывы за счет мягкости формы-модели. Эти разрывы приходилось замазывать дополнительными порциями глины. За счет этого в некоторых местах двухслойный лоскутный налеп возникал естественным путем. Когда глина намазывалась внутри корзины, сосуд после естественной воздушной усадки был легко извлечен из формы-емкости. Во втором случае, при использовании корзины как формы-основы, в результате выбивания колотушкой глиняная заготовка увеличилась в размере, что также позволяло ее достаточно легко снять с основы. При таком использовании формы-модели в обоих случаях отпадает необходимость в прокладке из кожи или ткани между ней и глиной. Дальнейшая сушка получившегося сосуда и его обжиг происходили уже без формы-модели.

Теперь обратимся к рассмотрению вопроса о культурных традициях корзиноплетения у разных народов. Известно, что у американских индейцев «молодая девушка терпеливо училась у своей матери искусству» плетения корзин (James, 1901. Р. 178); «Если женщин-корзинщиц переселяли далеко, они часто сохраняли свои навыки работы и занимались старым ремеслом с такими странными материалами, которые они обнаруживали в новом доме» (Mason, 1899. Р. 41). «Негритянки, ранее перевезенные в качестве рабынь из Африки в тропическую Америку, обнаружили пальмы, растущие в западном полушарии. Они продолжали делать здесь плетеные корзины того же типа, что и в Африке» (Ibid.). «Традиции плетения консервативны, и индейские женщины неохотно воспринимали технические новшества… Это особенно верно для приемов начала плетения донышка, сращивания и закрепления кромок (курсив мой. – Ю. Ц.). Даже такая консервативная особенность, как начало плетения донышка, не является точным маркером «племенной» принадлежности: некоторые группы использовали несколько способов начала плетения, а в смешанных сообществах мастерицы видели и изучали техники плетения, которые первоначально были для них чужими» (курсив мой. – Ю. Ц.) (Метьюсон, 2018. С. 41).

Таким образом, для традиций плетения корзин характерны: во-первых, наследование навыков плетения по родственным каналам (от матери к дочери), во-вторых, сохранение старых традиций при переселении на новое место, в-третьих, адаптация корзинщиц к новым видам материалов, в-четвертых, смешение традиций плетения, характерных для женщин разных племен, и, наконец, в-пятых, наибольшая устойчивость приемов начала плетения донышка корзины. Легко заметить, что все эти особенности культурных традиций плетения корзин совершенно аналогичны традициям изготовления глиняных сосудов.

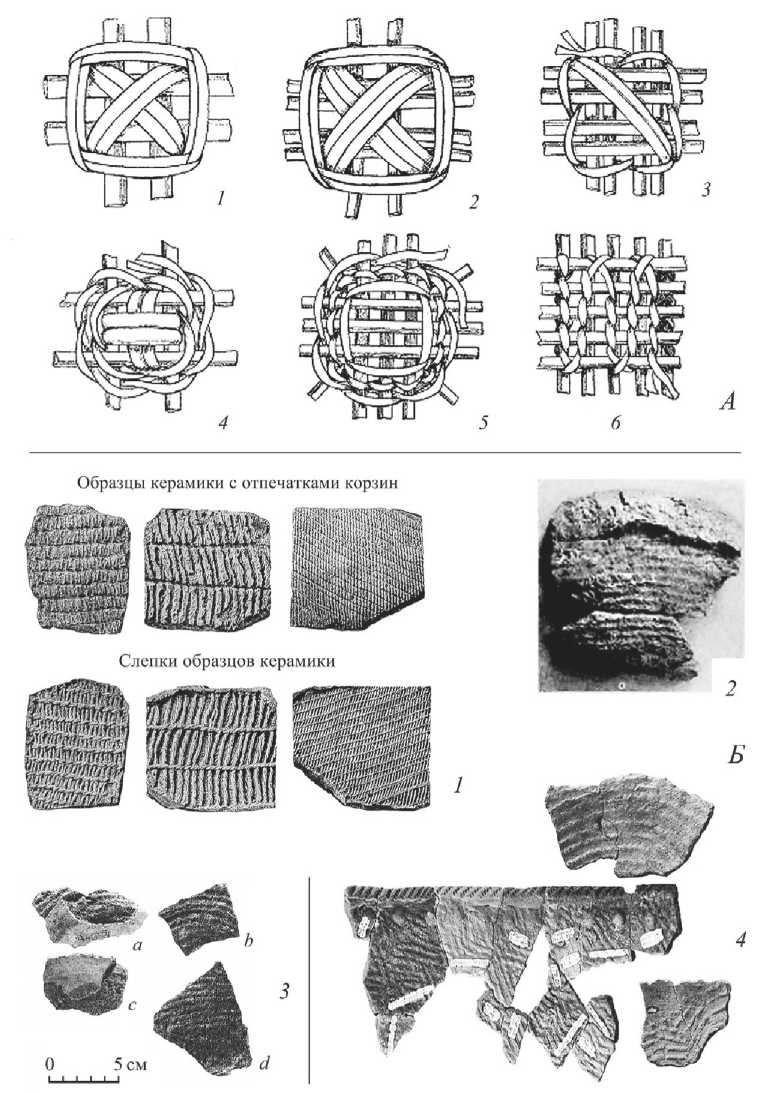

Особое внимание следует обратить на последнее обстоятельство. С. А. Баррет ( Barrett , 1908. Р. 145–152; P. 278. Pl. 15), автор объемной публикации о традициях плетения у народов Помо в Калифорнии, сообщает, что у них имеются шесть основных способов создания донной части плетеных корзин, из которых четыре были основными: 1 – стебли основы, скрещенные попарно (рис. 4А: 1 ); 2 – стебли основы, скрещенные по четыре (рис. 4А: 3 ); 3 – стебли основы, скрещенные по три (рис. 4А: 5 ), и 4 – стебли основы сначала просто обвязываются, а потом перекрещиваются стеблями утка (рис. 4А: 6 ). По свидетельству такого крупного специалиста как О. Т. Мэйсон, одни и те же виды плетения днищ корзин фиксируются у разных народов земного шара. В частности, он пишет, что «дно полинезийской и алгонкинской корзины выглядят совершенно одинаково» ( Mason , 1899. Р. 45).

В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть три момента: первое – наибольшую устойчивость начала работы по изготовлению как корзин, так и глиняных сосудов; второе – ограниченность вариантов (или «программ») выполнения этой работы и третье – сходство этих вариантов у разных народов. Все это указывает на наличие общих закономерностей функционирования культурных традиций в корзиноплетении и гончарстве .

Связь этих традиций еще в древности проявлялась, например, в технологии оплетки верхнего края корзин и в имитации такой оплетки на неолитических глиняных сосудах путем отпечатывания «шнура» по торцу венчика ( Цетлин , 2012. С. 295. Рис. 140; Tsetlin , 2006. Р. 6. Fig. 5). Позднее сращивание традиций корзиноплетения и гончарства нашло отражение в широком распространении «оплетания» емкостей из твердых материалов растительными волокнами. У. Т. Бригхам и Дж. Ф. Г. Сторес издали в 1906 г. обширный обзор, посвященный описанию корзин, происходящих с островов Гавайского архипелага и других островов Тихого океана, хранящихся в музее Бишопа в Гонолулу. Они сообщают, что для лучшего сохранения деревянных сосудов и колебас те и другие специально оплетались корзинами; это же делалось в случаях поломки таких сосудов ( Brigham, Stores , 1906. Р. 63–66). Они продолжали

использоваться, но не для жидкостей, а для сухих продуктов (рис. 2: 7–8 ). Очень сходная традиция сохранения треснувших глиняных сосудов широко применялась и в русском сельском гончарстве ( Цетлин , 2012. С. 299. Рис. 144: а–в ).

Завершая изложение, считаю важным отметить: целый ряд исследователей, изучавших в разных регионах обломки древнейшей керамики, не раз обращали внимание на наличие на ней отпечатков корзиночного плетения (рис. 4Б: 1–4 ). Они встречались достаточно редко, что связано с последующей механической обработкой поверхности глиняных сосудов.

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим основным выводам :

-

1. Одним из возможных путей происхождения гончарства могло быть с большой долей вероятности возникновение его под влиянием традиции изготовления плетеных емкостей, использовавшихся для приготовления горячей пищи.

-

2. Древнейший и практически повсеместно распространенный в Евразии в раннем неолите способ конструирования глиняных сосудов – лоскутный на-леп, – скорее всего, связан с традицией обмазывания плетеных сосудов, служивших формами-моделями, с внутренней или внешней стороны небольшими порциями формовочной массы. Вероятно, такие сосуды после высыхания (в форме-емкости) или дополнительной обработки выбиванием (на форме-основе) отделялись от них и обжигались отдельно. Это в определенной мере подтверждается проведенными экспериментами. Мы с Е. В. Волковой предполагаем, что очень раннее появление в гончарстве двухслойного лоскутного налепа также может быть связано либо с обмазыванием корзин, когда глиняная масса выступает в роли второго слоя, либо с отмеченным ранее дополнительным обмазыванием участков трещин и разрывов первого слоя глины, наносившегося по плетеной форме-модели.

-

3. Развитие культурных традиций в области корзиноплетения и гончарного производства подчиняется очень схожим закономерностям, которые проявляются, в частности, в передаче навыков труда по родственным каналам; в высокой устойчивости первых этапов конструирования изделий (субстратность традиций изготовления начинов и донных частей корзин) и в возникновении смешанных традиций, связанных с прямыми контактами носителей разных культурных традиций.

Рис. 4 (с. 344). Варианты начала изготовления дна корзин и керамика с отпечатками корзиночного плетения

А – основные варианты начала плетения дна корзины у индейцев Помо, Калифорния ( Barrett , 1908. P. 278. Pl. 15); Б – образцы археологической керамики с отпечатками корзин и слепки с некоторых отпечатков

1 – отпечатки корзин (верхний ряд) и слепки этих отпечатков (нижний ряд) на древней керамике, по Холмсу ( Mason , 1899. Р. 62–63. Fig. 15); 2 – керамика из раскопок пещеры Корзинщиков, Северо-Восточная Аризона, США ( James, Kidder , 1921. Р. 66. Pl. 25a); 3 – неолитическая керамика Хаджи Фируз Тепе, Иран ( Voigt , 1983. Рl. 25); 4 – неолитическая керамика западной части Байкальской Сибири – стоянки Усть-Белая и деревня Мартынова ( Бердников и др ., 2016. С. 174. Рис. б/н)

Поскольку в настоящее время доказано, что происхождение гончарства представляет собой полицентричный процесс, изложенный в данной работе путь его возникновения следует рассматривать только как один из возможных.

Список литературы Происхождение лоскутного налепа

- Алеуты: каталог коллекций Кунсткамеры / Авт.-сост. С. А. Корсун; отв. ред. Ю. Е. Березкин. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 384 с.

- Бадер Н. О., 1989. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии / Отв. ред. Р. М. Мунчаев. М.: Наука. 368 с.

- Бахматова В. Н., 2021. Керамика «джукетау» в гончарстве населения Среднего Поволжья X– XV вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Элиста. 18 с.

- Бердников И. М., Соколова Н. Б., Уланов И. В., Роговской Е. О., 2016. Некоторые аспекты технологических традиций в гончарстве западной части Байкальской Сибири // Евразия в кайнозое. Вып. 5. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та. С. 172–178.

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1981. Секреты древних гончаров // Наука и жизнь. № 10. С. 76–77.

- Бобринский А. А., 1993. Происхождение гончарства // Українське гончарство. Кн. 1. Київ; Опішне: Молодь. С. 39–55.

- Бобринский А. А., 2006. Данные технологии о происхождении гончарства // ВАП. Вып. 4. Самара: Науч.-техн. центр. С. 413–420.

- Васильева И. Н., 1993. Гончарство Волжской Болгарии в X–XIV вв. Екатеринбург: УИФ «Наука». 248 с.

- Васильева И. Н., 1999. Гончарство населения Северного Прикаспия в эпоху неолита // ВАП. Вып. 1. Самара. Самарский гос. пед. ун-т. С. 72–96.

- Васильева И. Н., 2006. К вопросу о зарождении гончарства в Поволжье // ВАП. Вып. 4. Самара. Науч.-техн. центр. С. 426–439.

- Васильева И. Н., 2018. Некоторые итоги технико-технологического анализа керамики поселения Ракушечный Яр // Самарский научный вестник. Т. 7. № 3 (24). С. 137–153.

- Дубовцева Е. Н., 2021. Керамика раннего неолита таежной зоны Западной Сибири // Вестник «История керамики». Вып. 3. М.: ИА РАН. С. 164–182.

- Жущиховская И. С., 2011. Древнейшая керамика: пути технологической инновации // Вестник ДВО РАН. 2011. № 1. С. 101–110.

- Завалишин Д. И., 2017. Калифорния в 1824 году // Загоскин Л. А. Пешеходное путешествие лейтенанта флота по русским владениям в Америке. М.: Эксмо. С. 369–411.

- Индейцы Калифорнии: каталог коллекций Кунсткамеры / Авт.-сост. С. А. Корсун; отв. ред. Ю. Е. Березкин. СПб.: МАЭ РАН, 2018. 344 с.

- Краева Л. А., 2017. Гончарство сарматских племен Западного Казахстана. Алматы: Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана. 352 с.

- Кроуэлл А. Л., Кэй Ш. П., 2014. Плетеные изделия алеутов в Кунсткамере: связь традиционного и современного искусства // Алеуты: каталог коллекций Кунсткамеры / Авт.-сост. С. А. Корсун; отв. ред. Ю. Е. Березкин. СПб.: МАЭ РАН. С. 43.

- Липс Ю., 1954. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества. М.: Иностранная литература. 487 с.

- Литке Ф. П., 1971. Дневник, веденный во время кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» //

- Шур Л. А. К берегам Нового Света: Из неопубликованных записок русских путешественников начала XIX века. М.: Наука. С. 89–168.

- Ломан В. Г., 1993. Гончарная технология населения Центрального Казахстана второй половины II-го тысячелетия до н. э.: дис. … канд. ист. наук. М. 249 с.

- Марков А., 1856. Русские на Восточном океане. СПб.: В тип. А. Дмитриева. 263 с.

- Метьюсон М., 2018. Уникальная коллекция калифорнийских корзин Кунсткамеры // Индейцы Калифорнии: каталог коллекций Кунсткамеры / Авт.-сост. С. А. Корсун; отв. ред. Ю. Е. Березкин. СПб.: МАЭ РАН. С. 39–56.

- Петрова Н. Ю., 2021. Неолитическая керамика Загроса и Северной Месопотамии как исторический источник (технико-технологическое исследование): дис. … канд. ист. наук. М. 193 + 449 с.: ил.

- Салугина Н. П., 2000. Результаты технологического анализа керамики оседлых племен самарского Поволжья в раннем железном веке и раннем средневековье // История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Ранний железный век и средневековье. М.: Наука. С. 216–246.

- Тайлор Э. Б., 1939. Первобытная культура. М.: Соцэкгиз. 602 с.

- Цетлин Ю. Б., 2019. Происхождение гончарства // Горы Кавказа и Месопотамская степь на заре бронзового века: сб. к 90-летию Р. М. Мунчаева / Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: ИА РАН. С. 446–459.

- Цетлин Ю. Б., Медведев В. Е., 2015. Гончарство осиповской культуры Приамурья (11–13 тыс. л. н.) // Современные подходы к изучению древней керамики. М.: ИА РАН. С. 298–312.

- Barrett S. A., 1908. Pomo Indian Basketry // University Of California Publications American Archaeology And Ethnology. Vol. 7. № 3. P. 133–308.

- Brigham W. T., Stores J. F. G., 1906. Mat and Basket Weaving of the Ancient Hawaiians Described and Compared with the Basketry of the Other Pacific Islanders // Memoirs of the Bernice Pauahi Bishop Museum. Vol. II. № 1. P. 1–163.

- Carr J. C., 1892. Among The Basket Makers // Californian. Vol. II. № 5 (October). P. 597–610.

- Connor J. T., 1898. The Old Basket Weaver of San Fernando // Overland monthly and Out West magazine. Vol. 31. Iss. 181. P. 28–32.

- Etheridge R., Source Jr., 1894. On an Unusual Form of Rush Basket from the Northern Territory of South Australia // The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Vol. 23. P. 315–316.

- Franke U., 2016. Prehistoric Balochistan: Cultural Developments in an Arid Region // Palaeoenvironment and the Development of Early Settlements: proceedings of the International Conferences Palaeoenviroment and the Development of Early Societies (Şanlıurfa / Turkey, 7 October 2012) / Ed. M. Reindel et al. Rahden: Leidorf. P. 177–198.

- Goguet A.-Y., 1775. The origin of laws, arts, and sciences, and their progress among the most ancient nations. Vol. I. Edinburgh: George Robinson. 448 p.

- Holmes W. H., 1888. A Study of the Textile Art in its Relation to the Development of Form and Ornament // Annual Report of the Bureau of Ethnology. 6. Washington: Government Printing Office. Р. 188–251.

- James G. W., 1901. Indian basketry. New York: Malkan. 238 p.

- James S. G., Kidder A. V., 1921. Basket-Maker Caves of Northeastern Arizona. Report on the Explorations, 1916–17 // Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. Vol. VIII. № 2. P. 1–121.

- Mason O. T., 1899. Woman’s Share in Primitive Culture. New York: D. Appleton and Company. 295 р.

- Mason O. T., 1901. The Technic of Aboriginal American Basketry // American Anthropologist. Vol. 3. № 1. P. 109–128.

- Mason O. T., 1902. Directions for collectors of American basketry. Washington: Government Printing Office. 31 p.

- Mason O. T., 1904. Aboriginal American Basketry: Studies in a Textile Art Without Machinery // Report of the United States National Museum for the Year Ending June 30, 1902. Washington: Government Printing Office. P. 171–548.

- Nilhamn B., Astruc L., Gaulon A., 2009. White ware – Near Eastern plaster container // Méthodes d’approche des premières productions céramiques: étude de cas dans les Balkans et au Levant. Table-ronde de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie (Nanterre, France) 28 février 2006 / Dir.: L. Astruc, A. Gaulon, L. Salanova. Rahden: Leidorf. Р. 63–72.

- Purdy С., 1902. Indian Baskets and their Makers. Los Angeles: Out West Co. Press. 44 p.

- Rieth A., 1960. 5000 Jahre Töpferscheibe. Konstanz: Thorbecke. 95 S.

- Tsetlin Yu. B., 2006. The Origin of Graphic Modes of Pottery decoration // Prehistoric Pottery: Some Recent Research / Ed. A. Gibson. Oxford: Archaeopress. P. 1–10. (British Archaeological Reports International Series; 1509) (Prehistoric Ceramics Research Group: Occasional Paper; 5.)

- Vandiver P., 1987. Sequential slab construction: a conservative Southwest Asiatic ceramic tradition, ca. 7000–3000 B.C. // Paleorient. Vol. 13. № 2. Р. 9–35.

- Voigt M. M., 1983. Hajji Firuz Tepe, Iran: The Neolithic Settlement. Philadelphia: The University Museum of Pennsylvania. 430 p.