Происхождение окуневского населения Южной Сибири по данным физической антропологии и генетики

Автор: Козинцев А.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Для проверки конкурирующих гипотез о происхождении окуневской культуры проведено многомерное статистическое сопоставление четырех мужских краниологических серий из окуневских могильников в Минусинской котловине с 23 другими сериями доандроновского времени из Южной Сибири и 45 сериями раннего и среднего бронзового века из Восточной Европы (24 ямные и 21 катакомбная). Афанасьевская примесь у окуневцев вполне вероятна, однако гипотеза о сложении окуневской культуры Минусинской котловины в результате второй миграции из восточно-европейских степей в Южную Сибирь в эпоху ранней бронзы не подтверждается. Она могла бы быть применима к носителям культуры окуневского типа (чаахольской) в Туве, но эти люди могли быть и потомками афанасьевцев. Результаты анализа серий из Южной Сибири (кроме Тувы) согласуются с мнением о значительной стабильности местного антропологического субстрата. Она проявляется в том, что для каждой из трех групп популяций эпохи ранней бронзы - енисейской, алтайской и барабинской -обнаруживаются неолитические предки на той же территории (к чаахольскому, елунинскому и, вероятно, самусьскому населению это не относится). Непосредственными предками окуневцев следует считать неолитических обитателей красноярско-канскогорайона, более отдаленными - верхнепалеолитических общих предков окуневцев и американских индейцев. О их наличии свидетельствуют данные краниологии (косвенно) и генетики (прямо), причем генетические показывают, что к числу этих предков относились люди со стоянок Мальта и Афонтова Гора II. Реликтовая окуневская группа, таким образом, дает нам уникальную возможность представить себе, как могли выглядеть верхнепалеолитические предки индейцев на своей южно-сибирской прародине.

Южная сибирь, окуневская культура, ямная культура, катакомбная культура, афанасьевская культура, аборигены америки

Короткий адрес: https://sciup.org/145146201

IDR: 145146201 | УДК: 572.1/.4+575.17 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.135-145

Текст научной статьи Происхождение окуневского населения Южной Сибири по данным физической антропологии и генетики

Происхождение окуневской культуры вызывает острые дискуссии. Согласно традиционному мнению, она имела местные неолитические корни и «истинно сибирский характер» [Максименков, 1975, с. 36–37; Вадец-кая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 26; Соколова, 2009]. В противовес этому выдвинута гипотеза о возникновении окуневской культуры в результате продвижения одной из ямно-катакомбных групп с территории Европейской России в Южную Сибирь [Лазаретов, 1997; Лазаретов и др., 2012]*. Согласно абсолютным датам, по мнению А.В. Полякова [2017], пришельцы менее чем за 100 лет вытеснили или истребили своих предшественников – афанасьевцев. Культурные признаки миграции, в частности погребения катакомбного типа, ямы с заплечиками, захоронения на правом боку и др., обнаруживаются лишь на раннем, уйбатском этапе окуневской культуры, а позже, на черновском, они исчезают [Поляков, 2020а, б].

Ключевую роль в дискуссии играют данные антропологии, но они неоднозначны. А.В. Громов, написавший наиболее обстоятельную работу по окуневской краниологии, считал, что «население окуневской культуры представляло собой результат смешения групп разного происхождения» [1997, с. 308]. Один из компонентов он отождествил с неолитическим населением красноярско-канской лесостепи, к которому окуневцы в целом ближе всего, другой – с ямными и ямно-катакомбными группами Калмыкии. «Некоторое сходство окуневских черепов с черепами ямни-ков и ямно-катакомбников Калмыкии не дает прямых указаний на генетическую связь между ними. Однако, скорее всего, именно таким антропологическим типом обладала группа населения, выступившая в роли европеоидного компонента при формировании облика окуневцев. Естественно, эта европеоидная группа численно уступала местному компоненту и постепенно растворилась в нем, оставив, однако, свой след в виде европеоидного сдвига как окуневского населения в целом, так и его отдельных групп, по сравнению с синхронными сериями местного происхождения» [Там же, с. 315–316]. Пытаясь конкретизировать свою гипотезу, А.В. Громов обратил особое внимание на брахикранные ямные и ямно-катакомбные группы

Калмыкии, в сторону которых особенно уклоняется самая ранняя из имевшихся в то время окуневских групп – тасхазинская. Впечатление некоторой смешанности сохраняется и на внутригрупповом уровне; в частности, три женских черепа из Черновой VIII, Уйбата III и V выделяются своей монголоидностью.

В целом полученные результаты довольно неопределенны. Выводы, относящиеся к межгрупповому уровню, сформулированы А.В. Громовым весьма осторожно и с явной оглядкой на археологов. Что же касается внутригруппового уровня, то присутствие трех монголоидных женщин не подкрепляет предположения о миграции. Как раз наоборот: выделяться из общей массы должны были бы немногочисленные мужчины-европеоиды – предполагаемые пришельцы, чего в действительности нет. Многомерный анализ дает в лучшем случае слабые указания на гетерогенность. Кроме того, выводы А.В. Громова совсем не согласуются с выводами археологов-миграционистов. При попытке их совместить получается странная картина: пришельцы, достаточно многочисленные, чтобы вытеснить или истребить афанасьевцев, сами столь же быстро растворились в местном населении, которое было еще многочисленнее. Где и как все это могло происходить? Идея Г.А. Максименкова [1975, с. 36–37] о «первобытной реконкисте» – возвращении окуневцев на прежние места их обитания – гораздо понятнее, т.к. требует участия всего двух компонентов, а не трех.

Тем не менее, по словам И.П. Лазаретова и А.В. Полякова, «сегодня уже мало кто сомневается в том, что формирование окуневского феномена сопряжено с активными миграционными процессами. На это впрямую указывают данные антропологии. Европеоидный компонент окуневской культуры отличается от других антропологических серий ярко выраженной брахикранией и наличием специфической затылочно-теменной деформации. Те же особенности выявлены у населения позднеямного и ямно-катакомб-ного времени Северо-Западного Прикаспия» (следуют ссылки на А.В. Громова и А.А. Казарницкого) [2018, с. 60]. Сказать, что во всем этом «мало кто сомневается», решительно невозможно. Противником изложенной точки зрения является, например, один из самых авторитетных специалистов по антропологии Южной Сибири Т.А. Чикишева. Отметив, что выявить предполагаемый европеоидный компонент у окуневцев А.В. Громову не удалось, она пишет: «Территория Ал-тае-Саянского нагорья, по крайней мере, с эпохи неоли- та, может рассматриваться как ареал (или часть ареала) протоморфного антропологического субстрата, относящегося к южной евразийской антропологической формации. Распространение широколицего брахикранно-го морфологического компонента у носителей культур позднего бронзового века южного региона Сибири логично связывать с этой антропологической общностью. Можно предполагать, что расогенез обитателей Саянских предгорий и горно-степных котловин восходит к данному антропологическому субстрату (носители неолитических традиций, племена окуневской культуры)» [Чикишева, 2012, с. 88, 123]. И далее: «Южная евразийская антропологическая формация явилась антропологическим субстратом для всех известных к настоящему времени в Алтае-Саянском регионе автохтонных культур… На ее фоне стало очевидным, что влияние миграционных импульсов на формирование антропологического состава алтае-саянского населения было несколько преувеличено» [Там же, с. 180].

Сходные результаты были получены и нами. Прежде всего краниометрический анализ показал, что среди групп эпохи бронзы именно окуневская, в отличие от афанасьевской, андроновской, карасукской и тагарской, может претендовать на роль предковой по отношению к современным популяциям Южной и Западной Сибири. Это подтверждает гипотезу о стабильности автохтонного антропологического субстрата, представленного окуневцами и их родственниками [Козинцев, 1976]. А.В. Громов в диссертации попытался ослабить значение данного вывода, ссылаясь на монголоидную примесь у окуневцев, отличающую их от прочих южно-сибирских групп эпохи бронзы [2002, с. 16–17]. В дальнейшем, однако, было показано, что представление об окуневцах как европеоидах с монголоидной примесью неверно, с чем как будто согласился и А.В. Громов. Действительно, на основании интеграции данных по двум независимым системам признаков – краниометрии и краниоскопии – был сделан вывод об относительно малой роли метисационных процессов в Западной и Южной Сибири в сравнении со значительным консерватизмом протоморфного антропологического субстрата. Подтвердилась, в частности, протоморфность окунев-цев и людей из Сопки-2 [Козинцев, Громов, Моисеев, 2003; Козинцев, 2004]*.

В довершение всего обнаружился удивительный факт: по совокупности краниометрических и кра-ниоскопических признаков окуневцы отчетливо тяготеют к американским индейцам. Это открытие, первоначально сформулированное в тезисной форме

[Козинцев, Громов, Моисеев, 1995], вызвало у археологов такое недоверие, что редакторы обоих «Окуневских сборников» даже не решились пригласить нас для более подробного обоснования наших выводов. Такое обоснование, с применением усовершенствованной методики, было дано в статье, напечатанной в США [Kozintsev, Gromov, Moiseyev, 1999], и неоднократно повторено на русском языке с использованием новых данных [Козинцев, Громов, Моисеев, 2003; Козинцев, 2004; Васильев и др., 2015, с. 323–325]. Ясно, что окуневцы не имели отношения к заселению Нового Света, но у них и индейцев могли быть общие верхнепалеолитические предки на территории Сибири.

Окуневцев объединяют с некоторыми группами американских аборигенов не только антропологические, но и отдельные культурные черты. К отмеченным А.Н. Липским [1969] параллелям между искусством окуневцев и индейцев на-дене нужно прибавить редкий тип деформации черепа (т.н. обелионное уплощение), связанный, по-видимому, с жесткой колыбелью. Обычно обращают внимание на его сходство с деформацией у носителей ямной и ямно-катакомбной культур Калмыкии [Громов, 1998], но совершенно тот же тип отмечен и в Новом Свете, например у индейцев пуэбло юго-запада США [Nelson, Madimenos, 2010].

Наш вывод был полностью подтвержден тремя независимо работающими коллективами генетиков – датским во главе с Э. Виллерслевом [Allentoft et al., 2015], французским под руководством К. Кейзер [Hollard et al., 2018] и американским, возглавляемым Д. Райхом [Kim et al., 2018]. Эффект на Западе от этого запоздавшего на 20 лет переоткрытия описал О.П. Балановский: «В целом, совокупность описанных результатов, и в особенности своеобразное положение окуневской культуры, хорошо согласуется с предыдущими исследованиями палеоантропологов. Это не только мое мнение: на конференции в Йене (Linguistics, Archaeology, and Genetics, 2015) Мортен Аллентофт в докладе привел цитату из рецензента своей статьи в “Nature”. Смысл цитаты сводился к тому, что многие из обнаруженных в его статье генетических взаимоотношений популяций были описаны в русскоязычной научной литературе по физической антропологии, и кто бы мог подумать, что русские антропологи были так близки к истине. Пожалуй, это явное указание, что такие исследования генетикам стоит проводить в содружестве с представителями более старых и опытных наук» [2015, c. 312]. А со стороны наших русских коллег – антропологов и археологов – по-прежнему недоуменное молчание…

Специально окуневским геномам посвящена магистерская диссертация датского генетика К. Сачо (ученика Э. Виллерслева и М. Аллентофта), основанная на анализе ДНК 18 окуневцев [Zacho, 2016]. На этой работе нужно остановиться подробно, тем более что она не вошла в сводку А.В. Полякова [2019]. Прежде вс его, зафиксированная нами близо сть окуневцев к современным народам Сибири вполне подтвердилась: «Из всех известных нам древних групп окуневская обнаруживает наибольшее геномное родство с современными сибирскими популяциями» [Zacho, 2016, p. 40]. Подтвердилось и своеобразие окунев-цев, проявляющееся в их родстве с американскими индейцами: «Наблюдаемое сочетание предковых компонентов оказалось уникальным. Единственные индивидуумы, имеющие те же самые компоненты, правда, в совсем иной пропорции – это палеоиндейцы» [Ibid., p. 38]. Наша гипотеза о родстве требовала допущения о наличии у окуневцев и аборигенов Нового Света общих верхнепалеолитических предков на территории Сибири. Теперь оно обрело фактическую основу. А именно, с окуневцами оказались генетически сходны мальчик, живший на верхнепалеолитической стоянке Мальта близ Иркутска ок. 24 тыс. л.н., и мужчина с памятника позднего палеолита Афонтова Гора II в Красноярске древностью ок. 17 тыс. лет. Оба они, подобно окуневцам, сближаются с аборигенами Америки [Raghavan et al., 2014; Allentoft et al., 2015].

Представление о механической смешанности окуневской популяции (на что, кстати, и краниологический анализ дает лишь слабые намеки) не подтверждается. «Результаты обоих анализов ядерной ДНК – методом главных компонент и методом ADMIXTURE – указывают на значительную однородность генофонда окуневской культуры, что соответствует результатам предыдущего исследования М. Аллентофта и коллег (2015)» [Zacho, 2016, p. 38]. Однако биологическая смешанность налицо (она, впрочем, присуща подавляющему большинству изученных человеческих групп, см.: [Ibid., App. 6]): помимо собственно «индейского» аутосомного компонента, доля которого оценивается в 4,8 %, у окуневцев обнаружены западно-евразийский (61,8 %), как его называет К. Сачо, и сибирский (32,6 %) компоненты. Оба они есть в значительном количестве у американских индейцев, а также у мальтинского ребенка (в его геноме первый из них преобладает) и усть-ишимского человека, жившего ок. 45 тыс. л.н. (в его геноме оба представлены примерно поровну) [Fu et al., 2014]. Наименьший компонент окуневского генофонда (0,8 %) характерен для аборигенов Юго-Восточной Азии, что заставляет вспомнить о дальневосточном комплексе, который Л.А. Соколова выделяет в окуневской культуре [2009, с. 24].

Таким образом, хотя компонент, названный западно-евразийским, и преобладает у окуневцев, его совсем не обязательно связывать с миграцией из Восточной Европы в эпоху бронзы. На то, что смешение различных компонентов могло произойти за много тысячелетий до формирования окуневской культуры, указывает резкое отличие окуневского генофонда от ямно-афа- насьевского* и его сходство с геномами верхнепалеолитических индивидов из Сибири (см. выше). О том же свидетельствует и отсутствие механической разнородности в окуневском генофонде. «Кажется очень вероятным, что западно-евразийский компонент происходит из источника, генетически близкого к индивиду из Мальты, у которого данный компонент имелся в значительном количестве, тогда как восточно-азиатский происходит из другого источника» [Zacho, 2016, p. 39]. Таким источником К. Сачо считает популяцию, к которой принадлежал индивид из Усть-Ишима.

В дальнейшем полученные факты были интерпретированы по-иному. Новейшие открытия генетиков поставили под сомнение однолинейную дихотомию «запад – восток» (в традиционных терминах «евро-пеоидность – монголоидность»). Реальная картина дифференциации на территории Евразии и Америки оказалась намного сложнее. Согласно новому взгляду, аутосомный генофонд окуневцев, а также ботайцев, носителей ямной культуры Северо-Восточного Казахстана и некоторых групп Прибайкалья оказывается смесью двух древних компонентов – численно преобладающего северо-евразийского (ANE) и восточноазиатского (AEA) [Damgaard et al., 2018].

Первый компонент, недавно открытый, представлен у мальтинского ребенка, к которому генетически близок мужчина со стоянки Афонтова Гора II [Raghavan et al., 2014], а из современных групп к верхнепалеолитическим индивидам ближе всего американские индейцы, чукчи, коряки, кеты и селькупы [Flegontov et al., 2016]. У американских индейцев доля ANE составляет 30–40 %. Кеты могли унаследовать данный компонент от окуневцев на своей алтае-са-янской прародине [Ibid.]. По краниологическим данным окуневская (американоидная) тенденция заметнее всего у хакасов сеока Сагай, обитающих на той же территории, где до них жили окуневцы [Козинцев, 2004]. Высока (ок. 50 %) доля ANE и у европеоидов, в частности ямников, которым он достался от их предков – т.н. восточных охотников-собирателей. Последние известны по двум костным образцам середины VI тыс. до н.э. – из мезолитического могильника на Южном Оленьем острове в Карелии и с поселения субнеолитической елшанской культуры Лебяжинка IV в Среднем Поволжье [Haak et al., 2015].

Как показывают география и хронология распространения компонента ANE, называть его западноевразийским и связывать с древними европеоидами нельзя. Судя по всему, он возник до обособления европеоидов и монголоидов. В Центральной и Западной Европе до экспансии ямной культуры его не было [Flegontov et al., 2016]. Наблюдаемая картина свиде- тельствует, скорее всего, о том, что далекие предки ям-ников пришли с востока, тогда как ямно-афанасьевские миграции на восток – явление более позднее. Второй по значимости компонент окуневского генофонда – AEA (его можно отождествить с традиционно понимаемой монголоидностью) – характерен для ранненеолитического (китойского) населения Прибайкалья.

Что касается мужской наследственности окуневцев, то в 14 случаях из 16 (87,5 %) представлены субклады восточных Y-хромосомных гаплогрупп Q1 и NO1, причем первая из них, подобно аутосомной части генофонда, связывает окуневцев с индейцами. В двух случаях (12,5 %) обнаружены субклады западной гаплогруппы R1b, характерной для ямников и афанасьевцев, но зафиксированной также у их вероятного предка – носителя елшанской культуры из Лебяжинки IV [Haak et al., 2015; Damgaard et al., 2018; Hollard et al., 2018]. У мальчика из Мальты представлен вариант, близкий к базовому типу R [Raghavan et al., 2014]. Впрочем, ям-но-афанасьевская примесь (эти популяции неразличимы генетически, как и краниологически) у окуневцев оценивается в 16 %, причем на Х-хромосоме данный сигнал отсутствует, следовательно, источником были мужчины [Damgaard et al., 2018]. Эта примесь вполне могла быть получена от афанасьевцев, ведь влияние афанасьевской культуры на окуневскую несомненно [Ibid., Suppl., p. 21]. Об окуневцах как «европеизированных американоидах» мы говорили уже давно [Козинцев, Громов, Моисеев, 1995, с. 77].

Итак, ни краниометрия, ни генетика, казалось бы, не дают оснований думать, что окуневская популяция возникла в результате второй миграции из восточно-европейских степей в раннем бронзовом веке. Предположение об афанасьевской примеси делает эту гипотезу избыточной. Однако существует факт, который мигра-ционисты почему-то игнорируют. Речь идет о чрезвычайной близости маленькой краниологической серии из чаахольских (т.е. сходных с окуневскими) погребений на могильнике Аймырлыг в Туве к некоторым ямным и катакомбным сериям с территории Украины. Данный факт обсуждался нами уже не раз [Козинцев, 2008, 2009], в т.ч. и в специальной публикации [Козинцев, Селезнева, 2015]. Но сделанные выводы, судя по всему, были восприняты археологами так же скептически, как и наши заключения о родстве минусинских окуневцев с американскими индейцами. Все это заставляет обратиться к окуневской проблеме еще раз, тем более что сравнительный материал за прошедшее время увеличился многократно.

Материал и методика

Измерения четырех мужских окуневских серий взяты из работы А.В. Громова [1997]. Состав и названия этих групп не соответствуют современной периодизации. В частности, уйбатская серия включает все окуневские черепа из долины р. Уйбат, а не только относящиеся к раннему (уйбатскому) этапу. В диссертации А.В. Громова [2002] уйбатской (в хронологическом смысле) названа группа, которую он прежде именовал тасхазинской. Однако И.П. Лазаретов [2019] недавно отделил тасхазинский этап от более раннего уйбатско-го, пока не представленного краниометрическими материалами*. Во избежание путаницы будем использовать группировку материала и названия, приведенные в публикации [Громов, 1997].

Привлечены данные о носителях родственных окуневской культур – каракольской, чаахольской, елу-нинской, самусьской, усть-тартасской, одиновской, кротовской; о неолитическом населении красноярско-канского района, верхней Оби (Усть-Иша и Ит-куль) и Барабинской лесостепи. Использованы также измерения 24 ямных, 21 катакомбной и 9 афанасьевских серий. Данные о барабинских группах содержатся в книге Т.А. Чикишевой [2012, с. 36–43, 69–72, 98–101] и ее совместной с Д.В. Поздняковым статье [2019]. Источники информации о большинстве прочих серий указаны в моей предыдущей работе [Козинцев, 2009]. Использованы исправленные данные об афа-насьевцах [Солодовников, 2009]. Измерения черепов из ямных и катакомбных погребений Ставрополья взяты из статьи Г.П. Романовой [1991], азово-каспийских степей – из книги А.А. Казарницкого [2012, с. 38, 42–43, 47, 49–50, 58, 69, 77, 81, 91, 103], Волгоградской обл. – из публикации М.А. Балабановой [2016], Волго-Уралья – из работы А.А. Хохлова [2017, с. 241– 242, 246–253, 267–268], Украины – из книги С.И. Круц [2017, с. 64–66].

Данные о 14 о сновных признаках обработаны с помощью канонического анализа и подсчета расстояний D2 c поправкой на численность. Матрица расстояний подвергнута неметрическому многомерному шкалированию и кластерному анализу. Построено минимальное остовное дерево, показывающее кратчайший путь между точками в многомерном пространстве. Использовался статистический пакет Б.А. Козинцева и программа PAST Э. Хаммера [Hammer, 2012]**.

Результаты

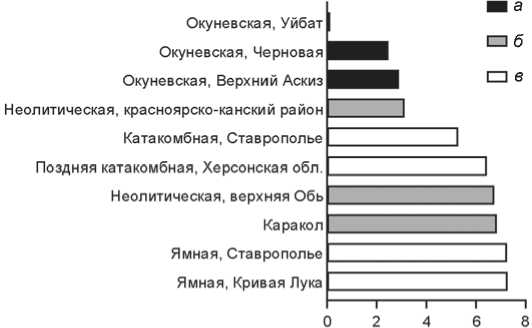

В пространстве двух осей неметрического многомерного шкалирования выделились два крупных кластера, условно названные восточным и западным (рис. 1). Первый подразделяется на три подкластера: 1) енисейский, куда входят окуневские группы и неолитическое население красноярско-канского района; 2) алтайский, включающий неолитическую серию с верхней Оби (Усть-Иша и Иткуль) и каракольскую; 3) барабинский, состоящий из неолитической группы и семи серий эпохи ранней бронзы. Структура енисейского и барабинского подкластеров довольно неопределенная. В пределах первого неолитическая серия не противостоит окуневским, а объединяется с одной из них – верхнеаскизской. В пределах второго она противостоит остальным, но те группируются без видимого соответствия культурам и этапам. В западном кластере два подкластера: чаахольско-елунинский, включающий всего две группы, и ямно-катакомбно-афанасьевский, состоящий из 54 групп, связи между которыми распределены хаотично, что свидетельствует об очень близком родстве между ними.

Ребра минимального остовного дерева, образующие мост между восточным и западным кластерами, соединяют одиновскую группу из Тартаса-1 с самусьской, а ту – с катакомбной из Ставрополья. Эта связь возникает за счет промежуточности са-мусьской серии. Характеристика последней, однако, весьма неточна, т.к. к малочисленным мужским черепам были добавлены женские с пере счетом их параметров в «мужские» с помощью коэффициентов полового диморфизма. Ненадежно сть это- го метода усугубляется тем, что мужчины и женщины могут в данном случае представлять разные популяции: первые – мигрантную, вторые – местную. Другая группа, которая могла бы претендовать на статус промежуточной – елунинская, входящая в западный кластер; к тому же женские черепа этой группы заметно монголоиднее мужских [Солодовников, Тур, 2003].

Что касается окуневских серий, то две из них – уй-батская (в географическом смысле) и тасхазинская – объединены тесной связью и несколько сдвинуты в сторону западного кластера, особенно тасхазинская. То же касается и енисейского подкластера в целом, в сторону которого, кстати, слегка наклонен и ямно-катакомбно-афанасьевский подкластер.

Рассмотрим связи каждой группы окуневцев и носителей кул ьтур, наиболее близких окуневской. На графиках показано по 10 самых сходных групп в порядке возрастания значений D2. Говорить о близости условимся при D2 < 5. Все расстояния между окуневскими группами удовлетворяют данному условию.

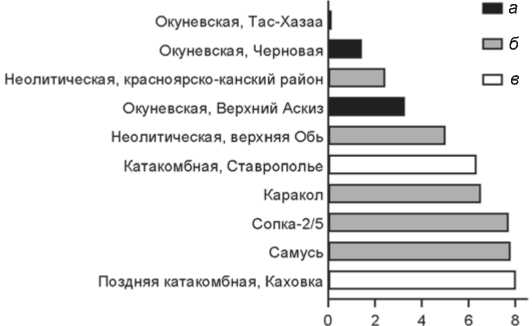

Уйбатская группа (в географическом смысле) (рис. 2). Помимо окуневских, к ней близки неолитические группы из красноярско-канского района и Верхнего Приобья (Усть-Иша, Иткуль). Из пяти остальных три принадлежат к восточному кластеру, две – к западному.

Верхнеаскизская группа (рис. 3). На первом месте по близости к ней – неолитическая группа из красноярско-канского района. Ни одна другая, кроме окуневских, сходства с верхнеаскизской не обнаруживает. Из шести остальных групп пять принадлежат к восточному кластеру, одна – к западному.

Рис. 1. Расположение мужских краниологических серий в пространстве двух осей неметрического шкалирования матрицы расстояний Махаланобиса.

Прямые линии – ребра минимального остовного дерева, показывающие кратчайший путь между точками в многомерном пространстве. Штрихпунктиром обведены кластеры (I – восточный, II – западный) и подкластеры (А – енисейский, Б – алтайский, В – барабинский, Г – чаахольско-елунинский, Д – ямно-катакомбно-афанасьевский).

а – окуневские серии; б – прочие сибирские, кроме афанасьевских; в – афанасьевские; г – ямные; д – катакомбные. 1 – неолитическая группа из красноярско-канской лесостепи; 2–5 – окуневские: 2 – уй-батская (в географическом смысле), 3 – Верхний Аскиз I, 4 – Черновая IV, VI, VIII, 5 – тасхазинская; 6 – каракольская; 7 – чаахольская; 8 – неолитическая из Верхнего Приобья (Усть-Иша, Иткуль); 9 – неолитическая из Барабинской лесостепи; 10 , 11 – усть-тартасские: 10 – Сопка-2/3, 11 – Сопка-2/3А; 12–14 – одиновские: 12 – Сопка-2/4А, 13 – Тартас-1, 14 – Преображенка-6; 15 , 16 – кротовские: 15 – Сопка-2/4Б, В (классическая), 16 – Сопка-2/5 (позднекротовская – черноозерская); 17 – самусьская; 18 – елунинская; 19–22 – ямные и катакомбные, наименее удаленные от окуневских и чаахольской: 19 – ямная из Ставрополья, 20 – ямная с Ингульца, 21 – катакомбная из Ставрополья, 22 – позднекатакомбная из Херсонской обл.

Черновская группа (рис. 4). Помимо Окуневских, с ней сходны неолитические группы из красноярско-канского района и Верхнего Приобья (Усть-Иша, Иткуль). Среди прочих пяти серий четыре относятся к восточному кластеру, одна - к западному.

Тасхазинская группа (рис. 5). Помимо окуневских, к ней близка лишь неолитическая группа из красноярско-канского района. Из шести остальных две входят в восточный кластер, четыре (две ямные и две катакомбные) - в западный.

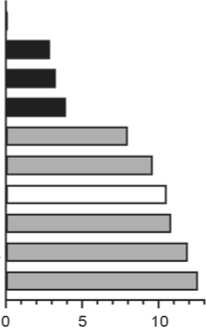

Каракольская группа (рис. 6). К ней близка лишь неолитическая группа из Верхнего Приобья. Среди остальных девяти три окуневские, шесть прочих также относятся к восточному кластеру.

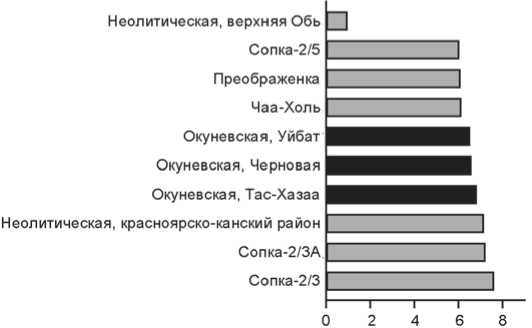

Чаахольская группа (рис. 7). Картина здесь кардинально отличается от всего, что мы видели до сих пор. Все 10 групп принадлежат к западному кластеру, причем они чрезвычайно близки к чаахольской. Список можно было бы продолжить, а при использовании сокращенной программы в него попадают и западно-европейские группы, относящиеся к культурам воронковидных кубков и шаровидных амфор [Козинцев, Селезнева, 2015]. Вместе с тем указаний на специфическую близость чаахольцев к афанасьевцам нет: ближе всего к ним ямники и ранние катакомбники Украины, и в целом на восемь ямных и катакомбных групп первой десятки (17,8 %) приходится одна афанасьевская (11,1 %). Еще меньше поводов говорить о родстве чаахольцев с населением Средней Азии.

Можно ли сказать, что хотя бы одна из окуневских серий обнаруживает реальное приближение к ямным, катакомбным и афанасьевским? Вопрос этот возникает прежде всего по отношению к тасхазинской группе - наиболее ранней из имеющихся (см. рис. 1, 5). Близка к ней, помимо остальных трех окуневских, еще одна группа из восточного кластера - красноярско-канская неолитическая. Если же учитывать все группы первой десятки, кроме окуневских, то здесь три «восточные» серии из 12 (каждая четвертая) и четыре «западные» из 54 серий ямно-катакомбно-афанасьевского подкластера (7,4 %), а при учете только ямных и катакомбных (их 45) - 8,9 %, т.е. в лучшем случае каждая десятая. Различия, правда, недостоверны, но их направление противоположно тому, которого следовало бы ожидать согласно гипотезе о тяготении ранних окуневцев к ямникам и ка-такомбникам, а не к неолитическому населе-

Рис. 2 . Группы, наиболее близкие к окуневской из уйбатских (в географическом смысле) погребений (скорректированное расстояние от окуневской группы из погребений тасхазинского типа на самом деле выражается отрицательной величиной, т.е. исходное расстояние меньше ошибки).

а - окуневские; б - прочие сибирские; в - катакомбные.

Неолитическая, красноярско-канский район

Окуневская, Тас-Хазаа

Окуневская, Уйбат

Окуневская, Черновая

Самусь

Сопка-2/5

Катакомбная. Ставрополье

Неолитическая, верхняя Обь

Сопка-2/4А

Сопка-2/3

Рис. 3 . Группы, наиболее близкие к окуневской из Верхнего Аскиза (скорректированное расстояние от неолитической группы из красноярско-канского района на самом деле выражается отрицательной величиной).

Усл. обозн. см. рис. 2.

Рис. 4 . Группы, наиболее близкие к окуневской из Черновой.

Усл. обозн. см. рис. 2.

Рис. 5 . Группы, наиболее близкие к окуневской из погребений тас-хазинского типа. См. примеч. к рис. 2.

а – окуневские; б – прочие сибирские; в – ямные и катакомбные.

Рис. 6 . Группы, наиболее близкие к каракольской.

Усл. обозн. см. рис. 2.

Ямная. Ингулец

Ранняя катакомбная, Молочная _

Афанасьевская, Катунь

Катакомбная, Крым

Елунино

Ранняя ямная. Волгоградская обл.

Катакомбная, нижний Днепр

Ямная тамар-уткульская

Ямная, Верхняя Тарасовка

Ранняя катакомбная. Украина

------------------1-------------------1-------------------1------------------11

О 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Рис. 7 . Группы, наиболее близкие к чаахольской из Аймырлы-га (скорректированное расстояние от ямной группы с р. Ингулец на самом деле выражается отрицательной величиной).

нию Сибири и его потомкам. И это при том, что взята самая «европеоидная» окуневская серия.

Еще яснее ситуация с уйбатской группой (в географическом смысле), также обнаруживающей легкий «западный» сдвиг (см. рис. 1, 2). К ней, кроме окуневских, близки еще две «восточные» группы, а при учете более удаленных из первой десятки – пять «восточных» (41,7 %), но лишь две из ямно-катакомбно-афанасьевско-го массива (3,7 %). Согласно точному тесту Фишера, вероятность случайности этих различий равна 0,0015, что позволяет с уверенностью утверждать, что окуневцы из долины Уйбата ближе к сибирским автохтонам, чем к реальным или предполагаемым мигрантам из восточно-европейских степей. О двух остальных окуневских группах и говорить нечего – их автохтонность очевидна и не нуждается в статистической проверке. В свете этих результатов, основанных на учете всего комплекса признаков, ссылки на отдельные признаки вроде бра-хикрании утрачивают убедительность.

Обращаясь к западному кластеру, можно было бы отметить несколько особое положение в нем катакомбников Ставрополья, обнаруживающих как будто некоторую «восточную» и, соответственно, «окуневскую» тенденцию (см. рис. 1–5). До полного сходства здесь, впрочем, далеко.

Обсуждение

Полученные результаты не подтверждают мнение о решающей роли метисации в сложении окуневского населения и согласуются с представлением о значительной стабильности древнего антропологического субстрата в данном регионе [Чикишева, 2012, с. 88, 123, 180]. Главным фактором дифференциации автохтонного населения, образующего восточный кластер, являлся географический. В пределах каждого из трех подкластеров – енисейского, алтайского и барабинского – популяции эпохи ранней бронзы, судя по всему, формировались на местной неолитической основе: окуневцы на красноярско-канской, каракольцы на верхнеобской, носители всех культур Сопки и их родственники в Барабе – опять же на местной барабинской. Дифференциация групп происходила, видимо, преимущественно под воздействием случайных процессов, внешние импульсы были минимальны. Поиски здесь каких-либо пришлых «расовых компонентов» (см., напр.: [Солодовников, 2007]) в большинстве случаев безуспеш- ны. Исключение составляют две группы – самусьская (данные о которой весьма ненадежны) и елунинская.

Окуневцы выглядят типичными сибирскими автохтонами, что подверждает основной вывод А.В. Громова. Уйбатская (в географическом смысле) и особенно тасхазинская группа обнаруживают легкий «европеоидный» сдвиг, и то же относится ко всему енисейскому подкластеру в сравнении с алтайским и барабинским. Это вполне можно было бы приписать ямно-афанасьевской примеси [Damgaard et al., 2018]. Однако есть основания связывать данный сдвиг не столько со сравнительно поздней (в эпоху ранней бронзы) миграцией из восточно-европейских степей, сколько с событиями гораздо более раннего времени.

Действительно, если вспомнить о родстве окунев-цев с американскими индейцами (см. выше), наблюдаемые факты предстают в совершенно ином свете. Ведь и в ряде индейских групп присутствует «ложная европеоидность» в строении лица [Васильев и др., 2015, с. 315–319]. Хотя краниологические особенности верхнепалеолитического населения Сибири нам неизвестны, генетические данные позволяют предположить, что речь идет об очень древнем наследии. Судя по всему, компонент ANE, носителями которого были верхнепалеолитические популяции Южной Сибири, распространялся в обоих направлениях – на восток, в сторону Нового Света, и на запад, в сторону Европы. В Америку он проник еще в верхнем палеолите, в Восточную Европу – не позже мезолита.

«Западный» краниологический сдвиг проявляется в самом восточном из трех подкластеров (енисейском), представители которого к тому же обнаруживают по генетическим показателям тяготение к восточным группам и даже к американоидам. Поэтому можно заключить, что, несмотря на афанасьевскую примесь, дело тут в основном не в ней и уж тем более не во второй доандроновской миграции из восточно-европейских степей, хотя культурные импульсы оттуда вполне возможны.

Существенным представляется чрезвычайно близкое сходство окуневцев с неолитической группой из красноярско-канского района. Если говорить о миграционном факторе в сложении окуневской популяции, то логика требует предположить то же самое и по отношению к данной группе, а это явно неправдоподобно. Что касается доандроновских миграций в Южную Сибирь в эпоху ранней бронзы, то с уверенностью можно говорить лишь об одной из них – афанасьевской. Афанасьевцы в рассмотренном масштабе практически неотличимы от ямников и катакомбников. Если же допустить возможность второй миграции, то наиболее вероятными ее представителями являются чаахольцы Тувы. Однако они могли быть и потомками афанасьевцев. Будучи весь- ма близки к носителям ямной, катакомбной и афанасьевской культур, чаахольцы группируются все-таки не с ними, а с елунинцами, у которых «восточный» сдвиг очевиден и усугубляется монголоид-ностью женской части группы.

Выводы

-

1. Окуневцев Минусинской котловины следует рассматривать в качестве автохтонов Южной Сибири – потомков неолитического и, видимо, верхнепалеолитического населения данного региона. Афанасьевская примесь вполне вероятна, но гипотеза о существенной роли ямно-катакомбного импульса в формировании окуневской популяции не находит подтверждения.

-

2. На краниологическом уровне предположению о миграции противоречит близкое сходство окуневцев с неолитическим населением красноярско-канского района, а также их специфически «индейские» черты.

-

3. На генетическом уровне этому предположению противоречат «американоидные» характеристики окуневского генофонда, свидетельствующие, кроме того, о родстве окуневцев с верхнепалеолитическим населением Южной Сибири – предками американских индейцев.

-

4. Если вторая доандроновская миграция из восточно-европейских степей в Южную Сибирь действительно имела место, то ее наиболее вероятные представители – люди, создавшие культуру окуневского типа (чаахольскую) в Туве, и елунинцы.

Список литературы Происхождение окуневского населения Южной Сибири по данным физической антропологии и генетики

- Балабанова М.А. К антропологии населения энеолита – ранней бронзы (по материалам могильников Волгоградской области) // Нижневолжск. археол. вестн. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 72–94.

- Балановский О.П. Генофонд Европы. – М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2015. – 354 с.

- Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Максименков Г.А. Памятники окуневской культуры. – Л.: Наука, 1980. – 148 с.

- Васильев С.А., Березкин Ю.Е., Козинцев А.Г., Пейрос И.И., Слободин С.Б., Табарев А.В. Заселение человеком Нового Света: Опыт комплексного исследования. – СПб.: Нестор-История, 2015. – 692 с.

- Громов А.В. Происхождение и связи населения окуневской культуры // Окуневский сборник. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 301–358.

- Громов А.В. К вопросу об искусственной деформации черепов окуневской культуры // Сибирь в панораме тысячелетий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – Т. 1. – С. 147–156.

- Громов А.В. Антропология населения окуневской культуры (эпоха бронзы): автореф. дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2002. – 33 с.

- Казарницкий А.А. Население азово-каспийских степей в эпоху бронзы (антропологический очерк). – СПб.: Наука, 2012. – 264 с.

- Козинцев А.Г. Население Минусинского края эпохи бронзы и его роль в формировании антропологического состава народов Западной Сибири // Вопр. антропологии. – 1976. – № 54. – С. 180–189.

- Козинцев А.Г. Кеты, уральцы, «американоиды»: Интеграция краниометрических и краниоскопических данных // Палеоантропология, этническая антропология, этногенез: К 75-летию Ильи Иосифовича Гохмана. – СПб.: МАЭ РАН, 2004. – С. 172–185.

- Козинцев А.Г. Так называемые средиземноморцы Южной Сибири и Казахстана, индоевропейские миграции и происхождение скифов // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 4. – С. 140–144.

- Козинцев А.Г. О ранних миграциях европеоидов в Сибирь и Центральную Азию (в связи с индоевропейской проблемой) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 4. – С. 125–136.

- Козинцев А.Г., Громов А.В., Моисеев В.Г. Американоиды на Енисее? (Антропологические параллели одной гипотезе) // Проблемы изучения окуневской культуры: тез. докл. конф. – СПб.: МАЭ РАН, 1995. – С. 74–77.

- Козинцев А.Г., Громов А.В., Моисеев В.Г. Новые данные о сибирских «американоидах» // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3. – С. 149–154.

- Козинцев А.Г., Селезнева В.И. Вторая волна миграции европеоидов в Южную Сибирь и Центральную Азию // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2014 г. – СПб.: МАЭ РАН, 2015. – С. 51–62.

- Круц С.И. Скифы степей Украины по антропологическим данным. – Киев; Берлин: Издатель Олег Филюк, 2017. – 202 с. – (Курганы Украины; т. 5).

- Лазаретов И.П. Окуневские могильники в долине р. Уйбат // Окуневский сборник. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 19–64.

- Лазаретов И.П. Хронология и периодизация окуневской культуры: Современное состояние и перспективы // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 4. – С. 15–50.

- Лазаретов И.П., Поляков А.В. Исследования могильника Уйбат-Чарков и новые данные о раннем этапе развития окуневской культуры // Теория и практика археологических исследований. – 2018. – № 3. – С. 41–69.

- Лазаретов И.П., Поляков А.В., Есин Ю.Н., Лазаретова Н.И. Новые данные по формированию окуневского культурного феномена // Историко-культурное наследие и духовные ценности России. – М.: РОССПЭН, 2012. – С. 130–136.

- Липский А.Н. Американоиды на Енисее // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1969. – С. 155–159.

- Максименков Г.А. Окуневская культура: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1975. – 39 с.

- Поляков А.В. Современная хронология памятников энеолита и эпохи бронзы Минусинских котловин // Петроглифы Центральной Азии и Северного Китая. – Улаанбаатар: Адмон принт, 2017. – С. 187–211.

- Поляков А.В. Обзор результатов начального этапа палеогенетических исследований населения эпохи бронзы Минусинских котловин // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 2. – С. 91–108.

- Поляков А.В. Погребения катакомбного типа в материалах окуневской культуры // Археол. вести. – 2020а. – № 26. – С. 98–110.

- Поляков А.В. Проблема сложения окуневской культуры в свете современных научных данных // Науч. Обозрение Саяно-Алтая. – 2020б. – № 1. – С. 3–6.

- Романова Г.П. Палеоантропологические материалы из степных районов Ставрополья эпохи ранней и средней бронзы // СА. – 1991. – № 2. – С. 160–170.

- Соколова Л.А. Формирование окуневского культурного комплекса: автореф. дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2009. – 28 с.

- Солодовников К.Н. К вопросу о роли европеоидного компонента в расогенезе населения Алтае-Саянского нагорья эпохи ранней и развитой бронзы // Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. – С. 145–150.

- Солодовников К.Н. Антропологические материалы афанасьевской культуры: к проблеме происхождения // Вестн. антропологии. – 2009. – № 17. – С. 117–135.

- Солодовников К.Н., Тур С.С. Краниологические материалы елунинской культуры эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья // Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Тишкин А.А. Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья (по материалам грунтового могильника Телеутский Взвоз I). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – С. 142–176.

- Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. – М.: Наука, 1969. – 253 с. – (МИА; т. 165).

- Хохлов А.А. Морфогенетические процессы в Волго-Уралье в эпоху раннего голоцена (по краниологическим материалам мезолита – бронзового века). – Самара: Изд-во Самар. гос. соц.-пед. ун-та, 2017. – 367 с.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 467 с.

- Чикишева Т.А., Поздняков Д.В. Антропологические аспекты одиновской культуры (Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 128–139.

- Allentoft M.E., Sikora M., Sjögren K.-G., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P.B., Schroeder H., Ahlström T., Vinner L., Malaspinas A.-S., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P.R., Ebel A.V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarycz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolář J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Pálfi G., Pokutta D., Pospieszny L., Price T.D., Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrčka V., Soenov V., Szeverényi V., Tóth G., Trifanova S.V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Pontén T., Brunak S., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. – 2015. – Vol. 522, N 7555. – P. 167–172.

- Damgaard P.B., Martiniano R., Kamm J., Moreno-Mayar J.V., Kroonen G., Peyrot M., Barjamovic G., Rasmussen S., Zacho C., Baimukhanov N., Zaibert V., Merz V., Biddanda A., Merz I., Loman V., Evdokimov V., Usmanova E., Hemphill B., Seguin-Orlando A., Eylem Yediay F., Ullah I., Sjögren K.-G., Højholt Iversen K., Choin J., de la Fuente C., Ilardo M., Schroeder H., Moiseyev V., Gromov A., Polyakov A., Omura S., Yücel Senyurt S., Ahmad H., McKenzie C., Margaryan A., Hameed A., Samad A., Gul N., Hassan Khokhar M., Goriunova O.I., Bazaliiskii V.I., Novembre J., Weber A.W., Orlando L., Allentoft M.E., Nielsen R., Kristiansen K., Sikora M., Outram A.K., Durbin R., Willerslev E. The fi rst horse herders and the impact of early Bronze Age steppe expansions into Asia // Science. – 2018. – Vol. 360, N 6396. – URL: https://science.sciencemag.org/content/360/6396/eaar7711

- Flegontov P., Changmai P., Zidkova A., Logacheva M.D., Altinisik N.E., Flegontova O., Gelfand M.S., Gerasimov E.S., Khrameeva E.E., Konovalova O.P., Neretina T., Nikolsky Y.V., Starostin G., Stepanova V.V., Travinsky I.V., Tříska M., Tříska P., Tatarinova T.V. Genomic study of the Ket: A Paleo-Eskimo-related ethnic group with signifi cant Ancient North Eurasian ancestry // Scientifi c Rep. – 2016. – Vol. 6. – Article N 20768. – URL: https://doi.org.10.1038/srep20768

- Fu Q., Li H., Moorjani P., Jay F., Slepchenko S.M., Bondarev A.A., Johnson P.L.F., Aximu-Petri A., Prüfer K., de Filippo C., Meyer M., Zwyns N., Salazar-García D.C., Kuzmin Y.V., Keates S.G., Kosintsev P.A., Razhev D.I., Richards M.P., Peristov N.V., Lachmann M., Douka K., Higham T.F.G., Slatkin M., Hublin J.-J., Reich D., Kelso J., Viola T.B., Pääbo S. Genome sequence of a 45,000-yearold modern human from Western Siberia // Nature. – 2014. – Vol. 514, N 7523. – P. 445–449.

- Haak W., Lazaridis I., Patterson N., Rohland N., Mallick S., Llamas B., Brandt G., Nordenfelt S., Harney E., Stewardson K., Fu Q., Mittnik A., Bánffy E., Economou C., Francken M., Friederich S., Garrido Pena R., Hallgren F., Khartanovich V., Khokhlov A., Kunst M., Kuznetsov P., Meller H., Mochalov O., Moiseyev V., Nicklisch N., Pichler S.L., Risch R., Rojo Guerra M.A., Toth C., Széczényi-Nagy A., Wahl J., Meyer M., Krause J., Brown D., Anthony D., Cooper A., Alt K.W., Reich D. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe // Nature. – 2015. – Vol. 522, N 7555. – P. 207–211.

- Hammer Ø. PAST – Paleontological Statistics. – Oslo: Univ. of Oslo, 2012. – URL: https://folk.uio.no/ohammer/past/index_old.html

- Hollard C., Zvénigorodsky V., Kovalev A., Kiryushin Y., Tishkin A., Lazaretov I., Crubézy E., Ludes B., Keyser C. New genetic evidence of affi nities and discontinuities between Bronze Age Siberian populations // Am. J. of Phys. Anthropol. – 2018. – Vol. 167, iss. 1. – P. 97–107.

- Kim A.M., Kozintsev A.G., Moiseyev V.G., Rohland N., Mallick S., Reich D.E. Native American relatives in Bronze Age southern Siberia? Okunev Culture and the new dialogue of genome-wide ancient DNA and physical anthropology // Am. J. of Phys. Anthropol. – 2018. – Vol. 165, suppl. 66. – P. 139.

- Kozintsev A.G., Gromov A.V., Moiseyev V.G. Collateral relatives of American Indians among the Bronze Age populations of Siberia? // Am. J. of Phys. Anthropol. – 1999. – Vol. 108, iss. 2. – P. 193–204.

- Nelson G.C., Madimenos F.C. Obelionic cranial deformation in the Puebloan Southwest // Am. J. of Phys. Anthropol. – 2010. – Vol. 143, iss. 3. – P. 465–472.

- Raghavan M., Skoglund P., Graf K.E., Metspalu M., Albrechtsen A., Moltke I., Rasmussen S., Stafford T.W., Orlando L., Metspalu E., Karmin M., Tambets K., Rootsi S., Mägi R., Campos P.F., Balanovska E., Balanovsky O.P., Khusnutdinova E., Litvinov S., Osipova L.P., Fedorova S.A., Voevoda M.I., DeGiorgio M., Sicheritz-Ponten T., Brunak S., Demeshchenko S., Kivisild T., Villems R., Nielsen R., Jakobsson M., Willerslev E. Upper Paleolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans // Nature. – 2014. – Vol. 505, N 7481. – P. 87–91.

- Zacho C.G. Population Genomics of the Bronze Age Okunevo Culture: Master Thesis. – Copenhagen: Univ. of Copenhagen, 2016. – 64 p.