Происхождение природных газов гигантского Уренгойского месторождения

Автор: Плюснин А.В., Кочнева О.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 (23), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены геологическое строение и происхождение мелового (неоком-сено-манского) комплекса Уренгойского месторождения Надым-Пурской нефтегазоносной области. Характерной особенностью этой области является развитие мощного неоком-сеноманского комплекса. Данная территория в период от ва-ланжина до сеномана испытывала преимущественно континентальный режим осадконакопления, когда существовали благоприятные условия для захоронения большого количества растительных остатков - исходного материала для массы угольного вещества, содержащегося в породах комплекса. Наличие повышенных концентраций угольного вещества явилось важнейшим генетическим признаком, по которому континентальная толща апт-сеноманского возраста отнесена к типичной угленосной формации. В работе приведена вертикальная и региональная зональность распределения фазового состояния углеводородов, позволяющая прогнозировать фазовое состояние, количественную и качественную характеристики скоплений углеводородов.

Западная сибирь, уренгойское месторождение, надым-пурская область, сеноман, газ, конденсат, катагенез

Короткий адрес: https://sciup.org/147200909

IDR: 147200909 | УДК: 553.981

Текст научной статьи Происхождение природных газов гигантского Уренгойского месторождения

Уренгойское газоконденсатное месторождение – это крупнейшее месторождение в России. Его общие геологические запасы оцениваются в 16 трлн м³ природного газа и 1,2 млрд т газового конденса та. Месторождение находится в северной части Западно - Сибирской низменности. Административно располагается в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, в 56 км к северо-западу от пос. Уренгой.

Уренгойское месторождение входит в состав Уренгойского нефтегазоносного района Надым-Пурской нефтегазоносной области (НГО). Характерная особенность этой области – развитие мощного (до 2000 м) мелового (неоком-сеноманского) ком- плекса, который заключен между двумя регионально выдержанными глинистыми толщами. Основные залежи газа, приуроченные к сеноманским отложениям, залегают непосредственно под региональной покрышкой верхнемеловых (туронских) и палеогеновых отложений. Газоконденсатные залежи присутствуют также в ачи-мовской толще и отложениях юрского комплекса [1, 3].

Территория севера Западной Сибири в период от валанжина до сеномана испытывала преимущественно континентальный режим осадконакопления, тогда существовали благоприятные условия для захоронения растительных остатков – исходного материала для массы угольного

вещества, содержащегося в породах комплекса. В указанный период отмечались отдельные эпохи максимального угле-накопления (баррем-апт-сеноман), которые привели к концентрированным формам скопления в виде пластов угля. Число угольных пластов 10–30, а их суммарная толщина - десятки метров [4, 6]. Наличие повышенных концентраций угольного вещества (как в рассеянной, так и в концентрированной форме) явилось важнейшим генетическим признаком, по которому континентальная толща покурской серии апт-сеноманского возраста отнесена к типичной угленосной формации.

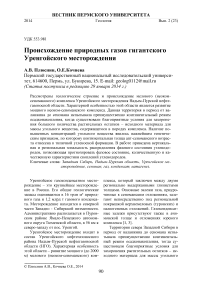

Степень катагенеза углей по отражательной способности витринита RA (%) различных горизонтов неоком- сеноманского комплекса колеблется от 5,5 до 7,5, что соответствует стадиям преобразования углей от бурой до длиннопламенной (табл. 1). Можно выделить два фазово-генетических типа газоконденсатных скоплений. «Первичные» (без нефтяных оторочек) характеризуются низким содержанием конденсата, находятся ниже главной зоны нефтеобразования (ГЗН), образуются непосредственно из органического вещества в зоне наиболее «жесткого» катагенетического преобразования пород. «Вторичные» приурочены к газонефтяным системам, отличаются высоким содержанием конденсата, расположены выше ГЗН и формируются при растворении легких фракций нефтей в сжатых газах.

Таблица 1. Принципиальная схема сопоставления шкал катагенеза и углефикации ОВ и вертикальной зональности нафтидогенеза (по Н.Б. Вассоевичу, 1990) [10]

|

_ ГТ S и S X - о ^ 5 ч |

X S о С |

X X я я е |

Углемарочная шкала (марки углей) |

Отражательная способность витринита в соответствующих п алеотем п ературных интервалах |

1 [алеагемиературы (°C) но минералам-индикаторам (Гугу-швили, 1980; Коробов и др,, 1993) |

= я —< |

Интенсивность генерации УВ рассеянным органическим веществом |

|||||

|

ra% |

°C |

|||||||||||

|

Диагенез |

дг |

Торф |

- |

л ПК, |

| Биометан |

) 1 |

||||||

|

со щ X ш < < |

6 X л я о о & |

ПК, |

Б; Мягкий |

« о. К |

5,5-6,0 |

25-50 |

||||||

|

пк2 |

Б2 Матовый |

6,0-6,5 |

50-75 |

НК |

||||||||

|

60-150 |

||||||||||||

|

ПКз |

Б3 Блестящий |

6,5-7,0 |

75-90 |

ПК |

||||||||

|

мк. |

Д Длинноиламенный |

7,0-7,5 |

95-120 |

МК |

||||||||

|

и ! о □ |

||||||||||||

|

мк2 |

Г Газовый |

7,5-8.2 |

120-160 |

120-160 |

VI,. |

|||||||

|

| Главная зона нефтеобразования |

||||||||||||

|

МКз |

Ж Жирный |

8,2-9,0 |

160-190 |

150-200 |

VI/ |

/ Жирные газы ^/ Главная зона газообразования J^ |

||||||

|

мк4 |

К Коксовый |

9,0-9,8 |

190-215 |

мк мк |

||||||||

|

МК5 |

ОС Отощенно- спекающийся |

9,8-10,7 |

215-235 |

200-290 |

||||||||

|

J I U ■3 £ |

АК, |

Т Тощий |

10,7-11.5 |

Болес 240 |

лк. |

|||||||

|

ак2 |

ИА Полуантрацит |

11,5-13,0 |

-.к |

|||||||||

|

АКз |

А Антрацит |

13,0-14,5 |

'1 |

|||||||||

|

ак4 |

14,5 и более |

1 |

||||||||||

|

290-380 |

||||||||||||

Основные характеристики залежей приведены в табл. 2. Содержание УВ увели- чивается с глубиной. Для нижней части мелового комплекса (неоком) характерны газоконденсатные залежи с нефтяными оторочками и наибольший предположительный выход УВ, которые образовались из сапропелевого типа УВ.

Углеводородные газы образуются в процессе изменения органического вещества (ОВ) от буроугольной до антрацитовой стадии [2–5]. Поэтому и газоконденсатные системы, тесно связанные с газовыми, могут быть встречены в широком диапазоне глубин. Это позволяет полагать, что «первичные» газоконденсатные системы на севере Западной Сибири могут быть встречены в широком стратиграфическом диапазоне от сеномана до юры.

Суммарное содержание угольного вещества в толще мелового комплекса оценивается в 15,5·1012 т, из которых 6,9·1012 т в отложениях покурской серии (апт – альб – сеноман) имеют буроугольную стадию катагенеза и 8,6·1012 т в отложениях готе-рив-баррема – начальную длиннопламенную стадию. Угольное вещество на буроугольной стадии катагенеза генерирует гомологи метана. В больших концентрациях они отмечены на длиннопламенной, газовой и жирной стадиях катагенеза. Кроме гомологов метана из угольного вещества образуются жидкие углеводороды (УВ) [3, 7, 8, 9].

Таблица 2. Характеристика газоконденсатных залежей

|

Зоны нефтегазообразования |

Тип керогена |

Содержание конденсата, г/м3 |

Предположительный выход углеводородов (1012 т) |

||

|

Метан |

Битумы |

Итого |

|||

|

Сеноман |

Сапропелевый |

0,03-3 |

0,097 |

0,307 |

0,404 |

|

Апт |

Гумусовый |

0,65-80 |

0,230 |

0,049 |

0,279 |

|

Неоком |

Гумусовый |

100-350 |

0,273 |

0,063 |

0,336 |

|

Сапропелевый |

0,385 |

1,406 |

1,791 |

||

|

Ачимовский |

Гумусовый |

до 680 |

|||

|

Юрский |

Сапропелевогумусовый |

до 800 |

|||

Коэффициент аккумуляции для газа в месторождениях Западной Сибири составляет 0,15, что свидетельствует о высоком газовом потенциале, играющем определяющую роль при формировании газоконденсатных залежей [6]. Следовательно, «первичные» конденсаты (не связанные с нефтью) могли образоваться в отложениях мелового комплекса на стадиях мезокатагенеза (МК1 – МК3) из ОВ гумусового типа.

Таким образом, в северных районах Западной Сибири, на Уренгойском месторождении в частности, в верхней части мелового комплекса развиты «первичные» нафтеновые газоконденсаты, образовавшиеся на буроугольной стадии катагенеза ОВ гумусового типа и связанные с крупной зоной газонакопления, приуроченной к области развития угленосной формации. Выделяемая «переходная» зона преимущественного развития газоконденсатнонефтяных залежей характеризуется зако- номерным соотношением нефтяных и газоконденсатных залежей. Рассмотренная вертикальная и региональная зональность распределения фазового состояния УВ позволяет прогнозировать фазовое состояние, количественную и качественную характеристики скоплений УВ в юрском нефтегазоносном комплексе на севере Западной Сибири.

В юрских отложениях следует ожидать развитие газоконденсатных залежей преимущественно метанового состава с высоким содержанием конденсата, о чем свидетельствует наблюдаемая тенденция увеличения концентрации конденсата до 600 г/м3 на глубине 5000 м на Уренгойском месторождении.

Список литературы Происхождение природных газов гигантского Уренгойского месторождения

- Гончаров И. В., Обласов Н.В., Самойленко В.В. и др. Нефтематеринские породы и нефти восточной части Западной Сибири//Нефтяное хозяйство. 2010. № 8. С. 24-28.

- Гончаров И. В., Самойленко В.В., Обласов Н.В. и др. Катагенез органического вещества пород баженовской свиты юго-востока Западной Сибири (Томская область)//Нефтяное хозяйство. 2013. № 10. С. 32-373.

- Конторович А.Э., Нестеров И.И., Салманов Ф.К. и др. Геология нефти и газа Западной Сибири. М.: Недра, 1975. 679 с.

- Коробов А.Д., Коробова Л.А., Ахлестина Е.Ф. Минералогические и палеогеотермические критерии нефтегазоносности рифтогенных осадочных бассейнов//Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Науки о Земле. 2009. Т. 9, вып. 2. С. 28-35.

- Литвин В. В., Михайлова С. В., Захарова О. А. и др. Перспективы нефтеносности ачимовских отложений в центральной части Ноябрьского региона Западной Сибири//Нефтяное хозяйство. 2013. № 12. С. 1719.

- Немченко Н.Н., Ровенская А.С. Углистое вещество как возможный источник газа при формировании газовых месторождений севера Тюменской области//Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений. 1968. № 1. С. 51-60.

- Немченко Н.Н. Раздельный прогноз углеводородных систем Западной Сибири: ав-тореф. дис.. д-ра геол.-мин. наук. М., 1991. 28 с.

- Скоробогатов В.А., Строганов Л.В., Копеев В.Д. Геологическое строение и газонефтеносность Ямала. М.: Недра, 2003. 352 с.

- Шустер В. Л., Пунанова С. А. Вероятностная оценка перспектив нефтегазоносности доюрского комплекса Западной Сибири с помощью геолого-математической программы «Выбор»//Нефтяное хозяйство. 2014. № 1. С. 16-19

- ROGTEC [Электронный источник]. URL: http://www.rogtecmagazine.com/