Произведения коропластики из поселения Арапхана в Лебапском регионе (к проблеме изучения древней и раннесредневековой культуры населения побережья Средней Амударьи)

Автор: Бурханов Альберт Ахметжанович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Результаты археологических исследований на побережье Средней Амударьи (Лебапский велаят Туркменистана) позволили отнести этот регион к группе историко-культурных областей Средней Азии, где были распространены произведения коропластики. Раскопки на поселении Арапхана в 1989-1990 гг. выявили интересные терракотовые фигурки, относящиеся к позднекушанскому и раннесредневековому времени (III-VI вв.). Среди них интерес представляют три статуэтки с одинаковыми изображениями - богиня с плодом (женщина в длинном одеянии). Интерес представляет терракота с изображением женской фигурки в чешуйчатой одежде. К типу обнаженных женских фигурок относится изображение оттиска, полученного с матрицы - с изображением молодой обнаженной женщины. Особый интерес представляет фигурка всадника (идольщика или уродца), восседающего на коне. Находка керамической мастерской в Арапхане говорит о широком изготовлении терракотовых фигурок в поселениях Средней Амударьи.

Средняя амударья, лебапский регион, арапхана, археологические исследования, древность, средневековье, художественная культура, мелкая пластика, терракотовые фигурки, статуэтка, богиня плодородия

Короткий адрес: https://sciup.org/14737079

IDR: 14737079 | УДК: 904

Текст научной статьи Произведения коропластики из поселения Арапхана в Лебапском регионе (к проблеме изучения древней и раннесредневековой культуры населения побережья Средней Амударьи)

Широкие масштабы археологических исследований, проведенных в последние десятилетия ХХ в. на территории Средней Амударьи археологами В. Н. Пилипко, Г. Г. Гутлыевым и А. А. Бурхановым, привели к накоплению материалов, которые характеризуют художественную культуру региона и отдельные ее направления, в частности мелкую пластику. Мелкая терракотовая скульптура и налепы на сосудах, имевшие широкое распространение в Средней Азии в древности и раннем средневековье, характеризуют материальную и духовную культуру проживавших здесь народов и в большей мере, чем монументальная скульптура и рельефы, отражают приверженность широких слоев населения к определенным культовым и мифологическо-эпическим представлениям, так как терракотовые фигурки создавались в огромном количестве для простого потребления. Среднеазиатские терракоты представляют бесспорный интерес как произведения массового народного искусства [Пугаченкова, 1973. С. 104; Пугаченков, Ремпель, 1982. С. 43]. Именно благодаря тщательному изучению большого количества образцов мелкой терракотовой пластики стало возможным решение отдельных вопросов, связанных с материальной культурой поселений и идеологическими воззрениями народов древней и раннесредневековой Средней Азии.

Проведена определенная работа по изучению, описанию и классификации терракот для Хорезма, Согда, Маргианы и Бактрии-Тохаристана [Воробьева, 1981; Мешкерис, 1962; 1989; Пугаченкова, 1962; 1973; 1979; Пугаченкова, Ремпель, 1982; Ремпель, 1949], что позволяет судить об общих и локальных чертах развития среднеазиатской коропластики. Однако чтобы составить целостную картину исторического развития искусства Средней Азии (и коропластики в частности), еще предстоит большая работа по детальному изучению мелкой терракоты всех, без исключения, историко-культурных областей среднеазиатского региона, в том числе, и особенно, слабо изученных в археологическом отношении районов. К числу последних однозначно можно отнести исследуемый нами Лебапский регион – территории, прилегающие к бассейну

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 3: Археология и этнография

регионе 181

среднего течения Амударьи [Бурханов, 2005а; 2005б].

Результаты археологических исследований, проведенных на рассматриваемой территории, позволяют отнести Лебапский регион, наряду с Маргианой, Хорезмом, Согдом и Бактрией-Тохаристаном, к группе историкокультурных областей Средней Азии, где широко были распространены произведения мелкой пластики [Бурханов, 1991а. С. 35– 43; 2005а. С. 26–27; 2007; Пилипко, 1985. С. 84–91].

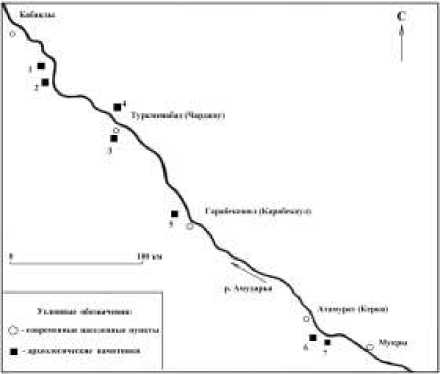

Материалы по истории и культуре древнего и средневекового Лебапа собираются по крупицам. Каждая находка здесь ценна и важна, почти каждый памятник за последние годы взят на учет и ждет своего изучения. Остановимся на характеристике терракотовых фигурок, выявленных нами в ходе археологических работ на поселении Арапхана в Лебапском велаяте (бывшая Чарджоуская область) Туркменистана (рис. 1).

Памятник, расположенный в 10 км от райцентра Дейнау, на окраине участка «Ялкын» бывшего колхоза «Москва» (ныне генгешлек «Май» этрапа Галкыныш), стал известен в 1989 г. в результате разрушительных для него земляных работ [Бурханов, 1990; 1991а; 1993]. Первоначально памятник представлял собой прямоугольный холм размером 92 × 96 м., высотой 3 м. Его поверхность была относительно ровной, частично покрыта шором (соленый слой). После разрушительных работ 1989 г. сохранились 2 останца на восточной и западной окраинах былого холма, а также узкие и длинные гряды, оставленные бульдозером на северовосточной части памятника.

Археологические раскопки, проведенные САИАЭ Института истории АН Туркменистана (А. А. Бурханов) на остатках холма в 1989–1990 гг., выявили новый материал, характеризующий хозяйственную деятельность, духовную культуру и религиозные воззрения местных жителей в III–X вв. Стратиграфические шурфы на восточном

(5 × 5 м) и западном (4 × 3 м) останцах, а также раскопки траншеями в отдельных сохранившихся частях памятника, позволили получить значительный и разнообразный материал, характеризующий основные черты развития жизни на поселении.

Установлено, что основным строительным материалом служили крупноразмерные пахсовые блоки и прямоугольные сырцовые кирпичи со знаком (38 × 32 × 12 см), а также древесина и камыш. Выявлены остатки керамической печи.

В ходе раскопок получен комплекс разнообразной керамической посуды – как по форме, так и по технологии изготовления. Многообразны крупные сосуды с Г- и Т-образным венчиком. Часть сосудов украшена волнистым орнаментом и параллельными линиями, насечками и лепным (и даже матерчатым) орнаментом, некоторые из них в нижней части имеют шишки. Черепок обычно рыхлый, черного, серого и красного цветов, имеет значительное количество шамота. Поверхность сосудов покрыта светлым, черным, темно-розовым и светлозеленоватым ангобом. Как известно, аналогичная керамика характерна для памятников Средней и Нижней Сырдарьи эпохи античности и раннего средневековья. Такие же сосуды распространены в Согде, в особенности в Бухарском Согде IV–VI вв. н. э.

Исследования показывают, что в Среднеамударьинском региное они появляются в IV в. н. э. [Беленицкий, 1979; Бентович, 1964; Бурханов, 1991б. С. 40–42; Кабанов, 1988. С. 40–41].

Среди керамических находок имеются несколько изящных кувшинчиков, встречены миниатюрные сосудики, красивые крышки сосудов. Особый интерес представляет посуда со сливами в виде животных (черепаха, кабан и бык). Бык, к примеру, играл магическую роль, как бы олицетворял духа – покровителя воды, сами же сосуды имели конкретное бытовое назначение

(использовались как поильники для детей). Сосуды с аналогичными сливами широко известны в памятниках Средней Азии, в частности раннесредневекового Согда

Рис. 1. Карта-схема расположения основных коропластических центров Лебапского региона: 1 -Арапхана; 2 - Одей-депе; 3 - Амуль; 4 - Битык-кала; 5 - Ходжа-Идат-кала; 6 - Мирзабек-кала; 7 - Чопли-депе

(верхние слои Пенджикента, Самарканд) [Беленицкий, 1979; Бентович, 1964].

Среди находок немало железных изделий - нож, наконечник копья, трехперый наконечник стрелы, гвозди, проколки, а также изделия из бронзы и меди -миниатюрное блюдце, серьги, монеты.

По итогам наших исследований можно уверенно говорить, что поселение Арапхана существовало с III по VII в. н. э., хотя раскопки выявили незначительные материалы IX-X вв. Возможно, находки этого времени на территорию Арапханы были перенесены с ближайших средневековых поселений, либо они указывают на временное развитие жизни в самом поселении в IX-X вв. [Бурханов, 1990; 1991а; 1993].

Среди находок на Арапхане выявлено несколько интересных антропоморфных терракотовых фигурок, на подробной характеристике которых остановим наше внимание. Особый интерес представляют три статуэтки с совершенно одинаковыми изображениями (т. е. одного и того же персонажа), но изготовленные, скорее всего, на двух матрицах. В рамках классификации антропоморфной коропластики Средней Амударьи они отнесены к группе богинь с плодом.

Первая из них, найденная во время земляных работ в 1988 г., интересна тем, что сохранилась целиком, во весь рост, и реалистически изображает тщательно проработанную фигурку женщины в длинном одеянии (рис. 2,1).

Рис. 2 (фото). Терракотовые фигурки богини плодородия из поселения Арапхана (из материалов раскопок А. А. Бурханова)

Поза статуэтки фронтальна. Лицо полное и удлиненное, как бы застывшее, дающее понять, что изображена величественная персона. Скорее всего, это женщина в возрасте. Орлиный профиль лица с крутой линией лба и носа - длинного, крупного, арменоидного, и убегающими к вискам дугообразными бровями. Глаза миндалевидные с плотными валиками век. Подчеркнуты приподнятые щеки, подбородок пухлый и округлый. На голове массивный убор типа короны. Его основание - широкий ободок, который венчается часто посаженными вертикальными прямоугольными пластинками. По бокам от головного убора спускаются массивные, хорошо проработанные двухступенчатые височные подвески. На шее двойное ожерелье или ворот одежды и ожерелье.

Богиня одета в длинное прямое богатое одеяние (платье), подол которого передан прямыми вертикальными складками. Поверх платья одета поколенная плащ-накид-ка, нижняя часть которой изящно задрапирована складками. От шеи и почти до колен висит, надетый через шею или закрепленный другим способом, прямоугольный элемент одежды в виде фартука, напоминающий христианский епитрахиль.

В передней части плеч обоих рук и запястья правой руки поперечными бороздками изображены складки одежды. Правая рука приподнята до уровня груди и держит почти округлый предмет – скорее всего, плод (гранат). Левая рука опущена вниз, держит на поясе согнутую кисть руки, сжатую в кулак.

Фигурка изготовлена из высококачественного светло-розоватого теста. Поверхность ее покрыта светлым ангобом. Вся поверхность, отдельные элементы и части статуэтки искусно доработаны ножом: детали лица, головной убор, одежда, руки, украшения. Тыльная сторона плоская, подрезана ножом. Подработанные ножом бока как бы образуют горельефный фон. Ее размеры: 18,3 × 5,6 × 3,4 см.

Без сомнения, это копия или макет масштабной скульптуры, установленной в каком-либо общественном здании. Тип стоящих женских фигурок в складчатых одеждах, держащих на руке какой-либо предмет атрибутики или без него, хорошо известен практически во всех историкокультурных районах Средней Азии, в том числе и на Средней Амударье. Однако прямых аналогий арапханинской статуэтке найти не удалось. Статуэтку можно датировать III–IV вв. н. э.

Вторая фигурка из Арапханы, изготовленная на той же матрице, что и первая статуэтка, сохранилась только наполовину – в нижней части, верхняя отбита еще в древности (рис. 2, 3). Качественно и ясно изображены все элементы одеяния: подол длинного прямого платья в виде прямых вертикальных складок, веерные складки поколенной накидки, нижняя часть левой руки, держащей кисть в виде сжатого кулака. Все элементы изображены четко, видны следы детальной доработки ножом, как и в первой целой арапханинской фигурке. Тыльная часть плоская, бока ровно и косо подрезаны ножом. Черепок имеет красно-коричневый цвет. Поверхность статуэтки покрыта светлым ангобом. Сохранившаяся часть фигурки: 8 × 4,4 × 3 см.

Третья же фигурка, аналогичная по изображению двум описанным терракотам, изготовлена на другой матрице. У нее отбита голова (рис. 2, 2). Ясно видны все элементы изображения: одежда, руки, ожерелье на шее. Частично процарапана верхняя часть кисти левой руки, сжатой в кулак. Несмотря на ясность всех изображений, штамп терракоты получился некачественным. Ножом проработаны только тыльная сторона (почти плоская) и бока, немножко подкошенные и образующие хороший горельефный фон. Тесто ярко-красное, поверхность покрыта светло-зеленоватым ангобом. Статуэтка сохранилась в размерах 12 × 5,4 × 7 см.

Интерес представляет обезглавленная терракотовая статуэтка (голова фигурки утрачена еще в древности), найденная в верхних слоях стратиграфического шурфа. После детального изучения она была отнесена к группе женских фигурок в чешуйчатой одежде по классификации антропоморфных терракот Лебапского региона. Скульптура изображает, скорее всего, женскую фигурку (воительницу?) в плотном длинном чешуйчатом одеянии [Бурханов, 1993. С. 20, 22; 2007. С. 78, 80, рис. 6]. Поза ее фронтальна. Изображение имеет правильные пропорции. Одеяние плотно облегает корпус тела, ясно передана фигурка женщины. Плечи широкие. От узкой талии, видимо, затянутой поясом (ремнем), идут широкие бедра, а затем из-под одеяния, на уровне колен, ясно выступают ноги. Руки, также в чешуйчатом одеянии, изображены четко и реалистически. Большое внимание уделено передаче пальцев рук. Правая рука, опущенная вниз на уровень живота (чуть ниже пояса) как бы прижимает к телу закрытый руками какой-то предмет (?). Левая рука, согнутая в локте выше пояса, как бы поддерживает правую грудь. Но сами груди изображены не ясно.

Статуэтка изготовлена штампом из светло-желтоватой глины, тесто хорошо отмученное, высокого качества. На нижней поверхности статуэтки, в отдельных местах, обнаружены следы желтовато-коричневого ангоба. Бока и тыльная сторона подрезаны ножом. Доработаны ножом также элементы чешуйчатой одежды. На тыльной плоской ее части прослежены глубокие следы работы пальцем. Высота статуэтки – 10 см, ширина в верхней части – 4,7 см, в нижней – 4,1 см, толщина – от 2,3 до 3,2 см.

Аналогий этой терракотовой статуэтке в коропластике Средней Азии не встречено, что и делает нашу находку уникальной. Ее можно датировать III–V вв. н. э.

К типу обнаженных женских фигурок (по классификации антропоморфных терракот Среднеамударьинского региона) можно отнести изображение оттиска, полученного с матрицы-калыпа, найденного в Арапхане (рис. 3). С этой матрицы изготавливали небольшие статуэтки, вероятно, обнаженной молодой женщины.

Правильный овал лица, подчеркнуты крупные глаза, небольшой нос, широкие губы, чуть виднеются небольшие ушки. На голове юной особы шапочка в виде кокошника, напоминающая дугообразный валик, орнаментированный в виде буклей волос. Шапка напоминает скорее изображение веерообразных прядей волос, чем головной убор. На шее, возможно, ожерелье. Подчеркнута высокая массивная грудная часть туловища и хорошо передана пластика грудей. Схематично изображены согнутые и приложенные к животу руки. Ноги, также схематичные, расставлены широко. Материал калыпа – тонко отмученная, плотная, хорошо обожженная глина светло-коричневого цвета. Матрица имеет выпуклую, лодковидную, тыльную сторону (обтесана), на которой явственно видны отпечатки пальцев мастера, оставшиеся в тот момент, когда он с силой оттискивал изображение на противоположенной стороне. Тыльная и боковые стороны матрицы покрыты толстым слоем светло-зеленоватого ангоба. Размеры матрицы: 13,4 × 4,1 × 3,3 см, а наибольшее углубление на лицевой стороне – 1,8 см.

Изображения рассматриваемой нами арапханинской матрицы имеют отдельные аналогии по изображению головы с терракотовыми фигурками, найденными в других местах Средней Азии, в частности в южной части Среднеамударьинского региона – в Мирзабек-кала и Чопли-депе [Пилипко, 1985. С. 85–90, 149–150, табл. 32–34], а также с обнаруженной нами в ходе раскопок храмового сооружения Хазарек-депе в Карабекаульском оазисе [Бурханов, 2005а. С. 30, 124, 129, рис. 62, 8 ; 68]. Матрицу из Арапханы можно датировать III–IV вв. н. э.

Еще одна терракотовая фигурка, выявленная в Арапхане в 1990 г., представляет особый интерес и отнесена нами к типу фигурок всадников-идольчиков (по классификации терракот из Лебапского региона).

В научной литературе аналогичные типы мужской скульптуры известны как «идольчик» или «всадник-уродец». Арапханинская статуэтка «всадника», возможно, некогда посаженная на конька, выполнена грубо,

Рис. 3 (фото). Матрица (калып) для изготовления женских терракотовых фигурок из поселения Арапхана (из материалов раскопок А. А. Бурханова)

от руки, в обобщенной манере, со схематически изображенными руками и, возможно, дугообразно раздвинутыми ногами (те и другие отбиты) [Бурханов, 2007. С. 81–82, рис. 8]. Поза всадника явно сидячая. Чувствуется, что он сидит спокойно и уверенно. Не менее схематично выполнена приподнятая и чуть отклоненная назад головка в остроконечной кочевнической шапке: ясно намечены черты широкого лица, с заостренными, как бы птичьими, носом и подбородком, глаза выделены круглыми налепными лепешками, в центре которых точка. Рот открыт, как будто он кричит. Фигурка изготовлена из коричневого теста, регионе

поверхность ее покрыта белым ангобом. Размеры:

7,6 × 2,4 см.

Описанные черты фигурки явно подчеркивают ее принадлежность к категории всадников, восседавших на терракотовых коньках, находки которых многочисленны на всем древнем Востоке и в Средней Азии. В частности, их часто находят при археологических разведках и раскопках памятников Бактрии-Тохаристана, Согда, Хорезма, в Мерве и других поселениях Маргианы [Альбаум, 1960. С. 33, рис. 19; Воробьева, 1968; Мешкерис, 1962. С. 75–76, табл XI; Мухитдинов, 1975. С. 381; Пидаев, 1978. С. 47–48, рис. 15; Пугаченкова, 1966. С. 228–229; Ремпель, 1949. С. 352; Тургунов, 1976. С. 104–105, рис. 22]. Фигурка всадника-уродца также найдена в слоях

III–IV вв. н. э. в шурфе № 3 городища Одей-депе в Чарджоуском оазисе Лебапского региона [Бурханов, 2007. С. 80–81, рис. 7; Пилипко, 1979. С. 40–41, рис. 8, 2 ].

Как видно из вышеизложенного, образ всадника-уродца был широко распространен в искусстве Средней Азии. Вопрос о значении этого типа в коропластике пока остается нерешенным. Возможно, фигурки являлись детскими игрушками, а также имели культовое значение. Рассматривая аналогичные терракоты из Мерва и Согда, Л. И. Ремпель считал, что эти фигурки служили домашними идольчиками и играли роль амулетов и фетишей [Ремпель, 1953]. Г. А. Пугаченкова, подробно изучавшая проблему и семантику образа «всадника-идольчика», связывает изображение всадника и коней с влиянием кочевых традиций на местную земледельческую среду. Она подчеркивала особый, магический их характер и считала, что «в своей основе это, очевидно, обобщенный образ божка-покровителя всадников, представителей степной среды» [Пугаченкова, 1966. С. 231–232].

Среди находок, полученных в ходе археологических работ в Арапхане, имеется немало терракотовых статуэток, изображающих животных. В основном статуэтки плохой сохранности, представлены фигурками лошадок (3 экз.), собаки, быка-зебу. Характеристика этих изображений является темой отдельной публикации.

Как видно из вышеизложенного, в Лебапском регионе широко встречаются произведения мелкой терракотовой пластики.

О массовом изготовлении керамических изделий, в том числе терракотовых фигурок самых разных типов, свидетельствует тот факт, что в таком небольшом поселении, как Арапхана, существовала керамическая мастерская и обжиг фигурок осуществлялся в тех же гончарных печах, что и бытовая посуда; для изготовления статуэток широко употреблялись матрицы, выполненные местными мастерами высшей квалификации.

В связи с этим отметим, что находки значительного количества терракотовых фигурок в ряде среднеазиатских поселений, в частности в Арапхане, археологически датируемой позднекушанским и раннесредневековым временем, позволяет нам считать, по крайней мере для Чарджоуского оазиса

Среднеамударьинского региона, преждевременным вывод В. Н. Пилипко о том, что на Средней Амударье в позднекушанский период сократилось или вовсе прекратилось изготовление

«терракотовых статуэток, особенно женских культовых» [Пилипко, 1985. С. 95].

Находка остатков керамической печи в Арапхане, где изготавливались высокохудожественные образцы мелкой пластики и посуды, говорит о высоком уровне и широком распространении художественного ремесла и искусства в регионе не только в кушанское время, но и в раннесредневековую пору.

Особо важно, что этот новый материал характеризует развитие художественной культуры области Амуля в такой сложный и во многом еще неясный период, как переход от древности к средневековью, а также в первые века раннего средневековья.

PRODUCTS OF PLASTIC ART FROM ARAPHANA SETTLEMENT IN LEBAP REGION (TO A PROBLEM OF STUDYING ANCIENT AND MEDIEVAL CULTURES OF THE POPULATION OF THE COASTS OF THE MIDDLE AMUDARYA)