Производство керамических изделий на основе отходов топливно-энергетических комплексов

Автор: Салиева Минавар Гуламидиновна, Ташполотов Ысламидин Ташполотович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 5 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Предметом данной статьи является определение характеристик естественно горелых пород и глиежей, используемых в качестве добавок для производства керамических стеновых материалов. Цель исследования - экономия сырья, используемого при производстве керамических стеновых изделий, и снижение их себестоимости. Рассмотрены методы исследования, химические и минеральные составы, особенности их строения. Возможность использования отходов топливно-энергетического комплекса в качестве отощителей и выгорающих добавок при производстве керамических изделий, расширяет сырьевую базу строительных материалов. Кроме того, обсуждались вопросы решения экологических проблем, утилизации промышленных отходов и охраны окружающей среды. Особое внимание уделяется породам, содержащим вынутые угольные пласты и естественно обгоревшим. Причиной пожара является склонность некоторых видов угля к самовозгоранию. Большую роль в возникновении пожаров играет эрозионная деятельность поверхностных водотоков, что привело к вскрытию угольных пластов и увеличению доступа кислорода. На распространение пожаров часто влияет толщина, консистенция угля и ряд других факторов.

Горелые породы, глиеж, керамические материалы, утилизация, трещиноватость, водонепроницаемость, алевролиты, аморфизация, муллит, гематит, угольные пласты

Короткий адрес: https://sciup.org/14123906

IDR: 14123906 | УДК: 691(075.8) | DOI: 10.33619/2414-2948/78/47

Текст научной статьи Производство керамических изделий на основе отходов топливно-энергетических комплексов

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 691(075.8)

В Кыргызстане в угольных предприятиях расположено 26 отвалов, где уложено 412,1 млн м3 горных пустых пород на площади 965 га. В целом, по республике накоплено более 550 млн м3 некондиционных руд в 66 отвалах [1]:

-

- уранового производства — 20 отвалов с объемом 2,5 млн м3;

-

- цветной металлургии — 10 отвалов с объемом 103,5 млн м3;

-

- угольных шахт — 27 отвалов с объемом 412,5 млн м3;

-

- камнедобычи — 8 отвалов с объемом 2,5 млн м3.

Наряду с этим, также имеются отходы в виде золошлаковых отходов в ТЭЦ г. Бишкек, объемом более чем 1,6 млн т.

В работе [2] рассмотрены золошлаковые отходы ТЭЦ и исследование процесса сушки золокерамического кирпича. Их минеральная часть по химическому и минералогическому составу близка к глине.

Эти отходы могут быть использованы для получения керамических строительных материалов и изделий (стеновых, облицовочных и тротуарных), поскольку, в настоящее время ученые в мире уже используют аналогичные отходы в строительстве. Однако, в Кыргызстане вопросы создания оптимальных сырьевых смесей для получения строительных материалов и изделий, на основе отходов не в полной мере изучены, поэтому исследования свойств керамической массы на основе вторичных сырьевых ресурсов (отходов) представляет большой научный и практический интерес [3].

Известно, что использование некондиционных руд (отвалов), во-первых, снизит потребность в минерально-сырьевых ресурсах, и, во-вторых, утилизация отходов при производстве стеновых строительных материалов и изделий позволяет решить одновременно экологические и экономические задачи [4], так как применение сырья из отходов для производства стеновой керамики в разы дешевле, чем природное. Поэтому вопрос использование накопленных отходов различных отраслей в керамических материалах особенно актуален [5–7].

В связи с этим настоящая работа посвящена разработке оптимальных составов сырьевых смесей для производства керамических материалов и изделий с применением некондиционных отходов и уменьшению затрат на энергию и ресурсы [7, 8].

Методы и объекты исследования

В работе исследовались горелые породы Таш-Кумырского месторождения и глиежи Кызыл-Кийского и Сулюктинского месторождений. В Таблице 1 приведены химический состав глиежа Южного региона Киргизской Республики, определенные спектроскопическим методом.

Из Таблицы 1 видно, что по химическому составу, исследуемые глиежи относятся по глинитно-железистому модулю к активным породам. В работе [3] описаны характеристики горелых пород Таш-Кумырского месторождения, состоящих из горелых песков, глин и алевролитов. В результате горения песчаники становятся коричневыми, красными и розовыми, приобретая прочность, водостойкость и взрывоопасность. Обожженные алевролиты и глины содержат особые обломки в виде шестиугольных, слабоизогнутых, плотно сжатых призм толщиной 0,1–1 см.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГЛИЕЖЕЙ

Таблица 1

|

Месторождение |

Содержание оксидов, мас. % |

||||||

|

SiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

CaO |

MgO MnO |

SO 3 |

п. п. п. |

|

|

Кызыл-Кийское 1 |

79,64 |

12,55 |

3,21 |

0,28 |

0,79 - |

0,16 |

1,64 |

|

2 |

71,12 |

21,44 |

1,2 |

- |

- - |

0,03 |

0,17 |

|

3 |

74,38 |

14,96 |

4,7 |

0,4 |

1,06 - |

1,01 |

1,24 |

|

4 |

76,16 |

15,35 |

3,45 |

- |

- - |

0,78 |

2,2 |

|

5 |

80,92 |

11,59 |

2,25 |

- |

- - |

0,52 |

1,04 |

|

6 |

85,29 |

5,78 |

3,94 |

- |

- - |

1,57 |

1,01 |

|

Сулюктинское |

58,64 |

20,61 |

8,69 |

0,97 |

3,1 - |

0,88 |

2,18 |

При микроскопическом исследовании шлифов горелых пород Таш-Кумырского месторождения выявлены три типа пород: мелкозернистый песок в силит-псаммитовой структуре, алевролит в алевролитовой структуре, перлитовые и глинисто-глинистые породы.

Таблица 2

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОРЕЛЫХ ПОРОД ТАШ-КУМЫРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

|

Номер пробы |

Содержание оксидов, мас. % |

||||||||

|

SiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

CaO |

MgO |

M N O |

TiO |

K 2 O |

п. п. п. |

|

|

1 |

55,29 |

19,5 |

10,7 |

0,9 |

2,0 |

0,29 |

0,91 |

2,5 |

7,3 |

|

2 |

54,93 |

20,5 |

10,2 |

0,74 |

1,80 |

0,32 |

0,89 |

2,4 |

7,3 |

|

3 |

54,40 |

16,7 |

17,5 |

1,26 |

1,75 |

0,46 |

0,79 |

2,0 |

4,11 |

|

4 |

54,57 |

16,4 |

17,8 |

1,24 |

1,73 |

0,44 |

0,80 |

2,1 |

4,22 |

|

5 |

60,77 |

21,1 |

6,50 |

1,07 |

2,95 |

0,17 |

0,94 |

2,0 |

3,68 |

|

6 |

60,11 |

21,2 |

6,87 |

1,02 |

2,93 |

0,16 |

0,95 |

2,1 |

3,95 |

Данные Таблиц 1 и 2 показывают, что все образцы глиежа месторождений Кызыл-Кия и Таш-Кумыр близки по химическому составу. При использовании аргиллитов в производстве керамического кирпича установлено, что они содержат более 7 % оксидов SiO 2 и Al 2 O 3 и элементов железа. Кроме того, оксидов щелочей K 2 O и Na 2 O в аргиллитах более 4%, а содержание активного глинозема 0,99–11,64%. Средняя плотность глиежей 2,09–2,92 г/см3, а истинная плотность 2,54–2,89 г/см3. Средняя прочность в сухом состоянии 36,0–132,4 МПа.

Обожженные горелые породы можно определить по окраске, по прочности, и данным термического анализа, по водопоглощению, аналогично оценке степени спекаемости керамического черепка. При водопоглощении горелых пород 5–10% их относят к среднеобожженным, а при водопоглощении 5% — к хорошо обгоревшим.

В работах [5, 7] изучались сложные фазовые превращения при самовозгорании шахтных пород: адсорбированная влага (120–160 °С); деструкция (250–500 °С); окисление и горение органики (300–1000 °С); диссоциация карбонатов железа (300–500 °С), кальция и магния (700–850 °С); постепенное высыхание и аморфизация глинистых минералов (550–

900 °С); кристаллизация новообразованных соединений (муллит, силлиманит, гематит, шпинель), а также их взаимодействие друг с другом или с оксидами, силикатами и алюмосиликатами (980–1200 °С); образование сплавов и кристаллизация новых фаз — магнетита, кристобалита, корунда (950–1200 °С).

Горелые породы в своем минеральном составе содержат: кварц, глинистые минералы, гидрослюды с примесью каолинита, хлорита, карбонаты в виде кальцита, магнезита, гематита, а также содержит: полевые шпаты, модификации кристаллического кремнезема — тридимит и кристобалит.

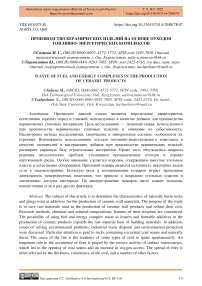

В работе [9] показано результаты дериватографических исследований (Рисунок 1). Из этих исследованиях видно, что глиежи является термически инертным материалом, о чем свидетельствует полнота прошедшего в природных условиях самообжига. Так как эндотермический эффект при 670–780 °С объясняется диссоциацией карбонатов. На термограммах показаны эндотермические эффекты, связанные с удалением гигроскопичных и связанных вод, экзотермические эффекты окисления железистых минералов, полиморфного превращения кварца, горения углеродистых веществ, разложения карбонатов. Пики на термограммах возникают в результате процессов, происходящих в той части породы, которая недостаточно обожжена в отвале или обожжена при низких температурах. Небольшой размер пиков указывает на то, что такие породы встречаются редко. Хорошо прогоревшие породы термически инертны, и кривые дифференциально-термического анализа практически не показывают термического воздействия на такие породы.

Рисунок 1. Дериватограмма глиежа

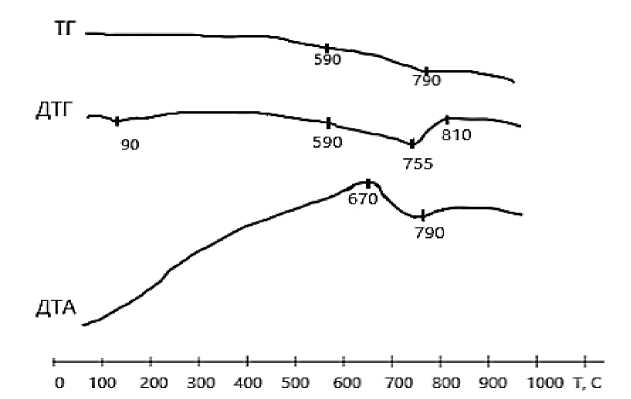

Горелые породы характеризуются образованием новых минералов: волластонита, гидрослюды без конституциональной воды, не имеющей свойств глины (пластичной), оксиды железа восстанавливаются до магнетита из-за недостатка кислорода при горении пород. Рентгенологическое исследование горных пород выявило следующие основные кристаллические минералы (Рисунок 2): кварц и его модификации; железо в виде магнетита и гематита; корунд, глина в виде муллита. К мелким минералам относятся каолинит, полевой шпат, сера и др.

Из Рисунка 2 видно наличие кварца на дифракционных пиках в составе горелых пород глиежей: 0,167, 0,182, 0,212, 0,228, 0,245, 0,334, 0,425 нм, полевой шпат в виде анортита:

0,320, 0,374, 0,402 нм, гематит: 0,250, 0,269 нм и карбонатов 0,302 нм, а также наличие муллита, характерное отражение линий совпадает с линиями Р-кварца: 0,211, 0,221, 0,268, 0,340 нм.

Минералы горелых пород разделяются на две группы: минералы исходных пород и новообразованные. К первой группе относятся: кварц, полевые шпаты, слюда, частично гематит, обломки пород, гидрослюда, каолинит. Второй группе относятся: муллит, фторстерит, кордиерит, шпинель, тридимит, силлиманит, андалузит, стекло, гематит и др.

Рисунок 2. Рентгенограмма глиежа

Наиболее глубокие изменения происходят в минеральном составе, аргиллитов. В нем преобладают аморфизированные обжигом глинистые частицы, покрытые гидроксидами железа, пылеватые железа, пылеватые частицы кварца, почти все измененные-мутные и трещиноватые. Текстура может быть определена как пузырчато-слоистая пятнистая.

Горелые породы не обладают пластичностью и связующей способностью в отличие от глинистых компонентов. Для повышения пластичности используют пластические компоненты. В работе [10] рассмотрены химико-минералогические характеристики и применение горелых пород при производстве строительных материалов и изделий.

На основании вышеуказанных исследований нами был проведен в лабораторных условиях эксперимент использования глиежа в качестве сырья для получения композиционного керамического кирпича. Образцы для исследования готовили из глиежа влажностью 10% в цилиндрах полусухого прессования при удельном давлении 25 МПа. Размер цилиндра 40×40×40 мм.

Таблица 3.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛИЕЖЕЙ ПОСЛЕ ОБЖИГА

|

Температура обжига, Т, °С |

Плотность, кг/м3 |

Водопоглощение, % |

Прочность при сжатии, Rсж, МПа |

|

900 |

1632 |

33,2 |

3,73 |

|

950 |

1620 |

27,34 |

4,87 |

|

1000 |

1602 |

19,56 |

7,65 |

Как видно из данных Таблицы 3, глиеж не пригоден как сырье для получения керамического материала из-за малой прочности. Поэтому глиеж можно использовать в качестве модифицирующей добавки при производстве композиционных керамических материалов и изделий.

-

1. Рассматриваемые глиежи являются сырьевой добавкой для композитной керамики, для них характерно высокое содержание железа, которое имеет равномерный ярко-красный цвет, сложную структуру сланца и по химическому составу глиеж относится к активным породам (модуль железа аргила М=0,5≤0,45);

-

2. Порода характеризуется легкой дробильной способностью (до полного прохождения через сито 0,63);

-

3. Природный состав раствора глиежа не подходит для производства керамического материала из-за низкой прочности черепка, поэтому целесообразно использовать отходы горючих сланцев как композицию из горелых пород и межсланцевой глины.

-

4. Использование местных природных ресурсов при производстве композиционных керамических материалов и изделий удешевляет производство.

Список литературы Производство керамических изделий на основе отходов топливно-энергетических комплексов

- Мамбетов Ш. А., Абдиев А., Мамбетова Р. Ш. Комплексное освоение месторождений минеральных ресурсов. Бишкек, 2019. 288 с.

- Салиева М. Г. Исследование процесса сушки золокерамического кирпича // Известия вузов (Кыргызстан). 2015. №4. С. 6-9.

- Мавлянов А. С., Абдыкалыков А. А., Ассакунова Б. Т. Комплексное использование минерального сырья. Бишкек. 2016.

- Балановская А. В., Абдрахимова Е. С. Вопросы экологического, экономического и практического рециклинга по использованию топливно-энергетического комплекса для получения теплоизоляционных материалов // Экология промышленного производства. 2021. №3. С. 19-26.

- DOI: 10.52190/2073-2589_2021_3_19 EDN: HBGGHW

- Абдрахимов В. З. Производство керамических изделий на основе отходов энергетики и цветной металлургии // Усть-Каменогорск: Восточно-Казахстанский технический университет. 1997. Т. 289. С. 8.

- Чантурия В. А., Чаплыгин Н. Н., Вигдергауз В. Е. Ресурсосберегающие технологии переработки минерального сырья и охрана окружающей среды // Прогрессивные технологии комплексной переработки минерального сырья. 2008. С. 23-34.

- Абдрахимов В. З., Хасаев Г. Р., Абдрахимова Е. С., Колпаков А. В. Использование углеродосодержащих отходов топливно-энергетического комплекса в производстве керамических материалов различного назначения // Экология и промышленность России. 2015. №9. С. 30-33.

- Буравчук Н. И. Ресурсосбережение в технологии строительных материалов. Ростов-на-Дону, 2009. 221 с.

- Волкова О. Е. Стеновые материалы на основе глиежей и микрокремнезема: автореф. дисс.. канд. техн. наук. Томск, 2000. 22 с.

- Книгина Г. И. Строительные материалы из горелых пород. М.: Стройиздат, 1966. 207 с.