Проявление гипометаболического эффекта в реакциях системы дыхания у спортсменов на физическую нагрузку при адаптации в среднегорье

Автор: Портниченко Владимир Ильич, Ильин Владимир Николаевич, Филиппов Михаил Михайлович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Вопросы подготовки в горах спортсменов, у которых аэробная работоспособность не является ведущей, до сих пор остаются противоречивыми и не до конца изученными. Однако спортивные специалисты проводят тренировочные сборы в условиях среднегорья, предполагая получить положительный эффект в расширении функциональных возможностей спортсменов. В связи с этим комплекс физиологических механизмов, задействованных при физических нагрузках у таких спортсменов в процессе адаптации к среднегорью, продолжает интересовать спортивных физиологов. Цель. Изучить особенности функционирования системы дыхания и энергетического метаболизма у спортсменов при физической нагрузке в процессе адаптации к среднегорью. Материалы и методы. Обследовали 12 спортсменов-борцов в начале (2-е сут) и в конце тренировочного сбора (21-е сут) в Приэльбрусье (2100 м над ур. м.). Определяли газовый состав выдыхаемого и альвеолярного воздуха, легочную вентиляцию и ее компоненты в процессе работы ступенчато-возрастающей мощности (от 50 до 250 Вт в течение 5 мин) на велоэргометре и в период восстановления (10 мин). Рассчитывали вклад аэробных и анаэробных компонентов в энергообмен при работе. Статистическую обработку результатов проводили c использованием программного пакета SPSS 21.0 (IBM) и Microsoft Exсel 2010. Результаты. Характер изменений потребления кислорода при работе и восстановлении в начале и в конце тренировочного сбора был похожим, но при повторном обследовании скорость переходных процессов возросла, кислородная стоимость работы снизилась, что явилось проявлением гипометаболической перестройки энергообмена. Выявлено, что в начале работы резко снижалось РАО2и увеличивалось РАСО2,что свидетельствует о повышении диффузионной способности легких. В результате активной адаптации при работе возрастала эффективность легочного газообмена - уменьшался вентиляционный эквивалент по О2. Показано, что сочетанное воздействие гипобарической гипоксии и гипоксии нагрузки расширяет функциональные возможности организма, а тренировочный эффект достигается за счет ремоделирования энергетических ресурсов.

Адаптация, физическая работа, гипометаболизм, аэробный и анаэробный обмен, внешнее дыхание, газообмен, спортсмены, среднегорье

Короткий адрес: https://sciup.org/14113267

IDR: 14113267 | УДК: 612.273; | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.26.6226

Текст научной статьи Проявление гипометаболического эффекта в реакциях системы дыхания у спортсменов на физическую нагрузку при адаптации в среднегорье

Введение. Известно, что проведение тренировочных сборов в горах используется в подготовке спортсменов как один из активирующих факторов повышения работоспособности [1], однако физиологические механиз- мы влияния горного климата на организм спортсменов, у которых аэробная работоспособность не является ведущей, до сих пор остаются малоизученными [2–5]. Тем не менее тренеры по тем видам спорта, в которых ра- ботоспособность не зависит от чисто аэробного метаболизма, также предпринимают попытки проведения тренировочных сборов в условиях среднегорья, желая получить положительный эффект в последующей спортивной результативности, зачастую основываясь на принципе «know how».

Цель исследования. Изучение особенностей функционирования системы дыхания у спортсменов и изменений энергетического метаболизма при работе аэробно-анаэробного характера на начальном и конечном этапах трехнедельного пребывания в горах.

Материалы и методы. В обследовании приняли участие 12 спортсменов (мастеров и кандидатов в мастера спорта), специализирующихся в вольной борьбе, которые в летний период в течение трех недель находились на учебно-тренировочном сборе в среднегорье (2100–2300 м над ур. м.).

Спортсмены обследовались на базе Эльбрусской медико-биологической станции Международного центра астрономических и медико-экологических исследований НАН Украины (Приэльбрусье, высота 2100 м над ур. м.) на 2-е и 21-е сут пребывания. Физическая работа ступенчато-возрастающей мощности (от 50 Вт на 1-й мин с повышением на 50 Вт каждую минуту в течение 5 мин, т.е. до 250 Вт) моделировалась с помощью велоэргометра. Соблюдалась следующая схема обследования: 5 мин – оценка исходного состояния, 5 мин – изменения во время работы, 5 мин – восстановление функций после работы. Непрерывно в течение всего периода обследования с помощью масс-спектрографа МХ 6202 (Украина) определялась концентрация О2 и СО2 в выдыхаемом и альвеолярном воздухе, с помощью волюметра 45084 (Германия) – легочная вентиляция (VE). Газообмен (потребление О2 и выделение СО2) рассчитывался с приведением полученных значений к стандартным условиям (STPD), легочная и альвеолярная вентиляция (VА) – к условиям тела (ВТРS). По значениям потребления О2 (VО2) и выделения СО2 (VСО2) оценивался вклад аэробных и анаэробных источников в энергообмен [3]. Также рассчитывался вентиляционный эквивалент (VE), характеризую- щий величину легочной вентиляции, соответствующую потреблению одного литра О2.

Статистическая обработка результатов проводилась c использованием программного пакета SPSS 21.0 (IBM) и пакета Microsoft Exel.

Результаты и обсуждение. Анализ показателей функции внешнего дыхания при физической работе в начальный период пребывания в горах показал, что VО 2 при работе значительно увеличивалось в период врабатывания, затем рост замедлялся. Аналогичный характер изменений наблюдался при повторном обследовании, однако скорость переходного процесса возросла, а VО 2 – уменьшилось. Последнее свидетельствует о снижении кислородной стоимости роботы, т.е. о проявлении гипометаболического эффекта энергообмена в результате активной адаптации в горах.

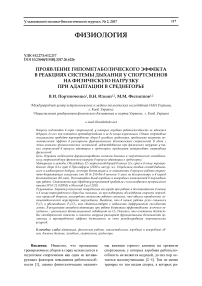

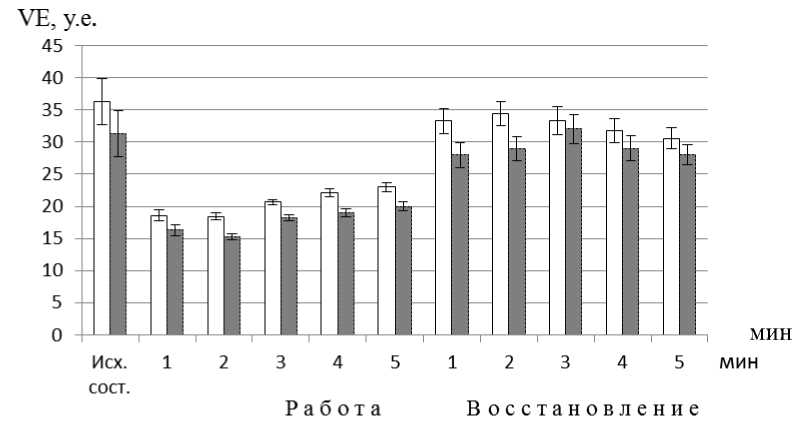

Общий характер изменения VО 2 и VСО 2 в динамике работы и восстановления был разным при первом и втором обследованиях (рис. 1). Так, после приезда в горы было зафиксировано отставание VCO 2 от VО 2 в процессе работы, затем – его превышение в период восстановления. Такая динамика газообмена характеризует смешанный аэробноанаэробный характер метаболических процессов: постепенное исчерпание окислительных процессов при повышающейся нагрузке и явное накопление продуктов метаболизма, что проявилось в период восстановления.

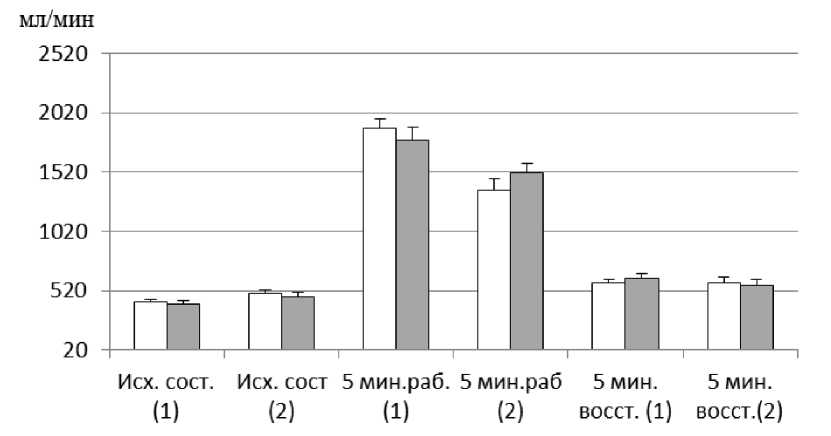

В альвеолярном воздухе при начальном обследовании в течение первой минуты работы происходило резкое падение парциального давления кислорода (Р А О 2 ) со 101 до 72 мм рт. ст. и значительное повышение парциального давления углекислого газа (Р А СО 2 ) с 33 до 54 мм рт. ст. (рис. 2). В конце тренировочного сбора диапазон таких изменений был меньшим.

В процессе продолжения работы, особенно в период восстановления, Р А О 2 постепенно возрастало до значений покоя, а Р А СО 2 снижалось даже ниже исходных значений. Характер таких изменений в начале работы свидетельствует о резком повышении диффузионной способности легких как для О 2 , так и для СО 2 .

Рис. 1. Потребление О 2 (□) и выделение СО 2 (■) в начальный (1) и заключительный (2) периоды пребывания в горах

—■— 1

—*— 3

—♦— 2

мин.

работа восстановление

Рис. 2. Парциальное давление О 2 и СО 2 в альвеолярном воздухе во время работы и в период восстановления в разные сроки пребывания в горах:

1 – Р А О 2 в начальный период; 2 – Р А О 2 в заключительный период;

3 – Р А СО 2 в начальный период; 4 – Р А СО 2 в заключительный период

Подобный эффект наблюдается и на равнине, только степень его выраженности значительно меньше [6, 7].

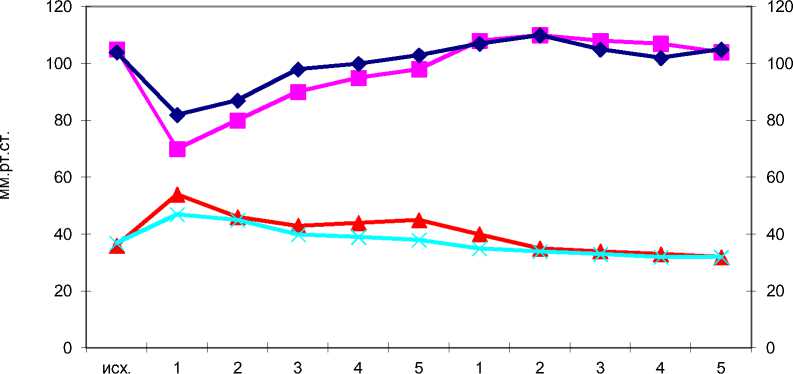

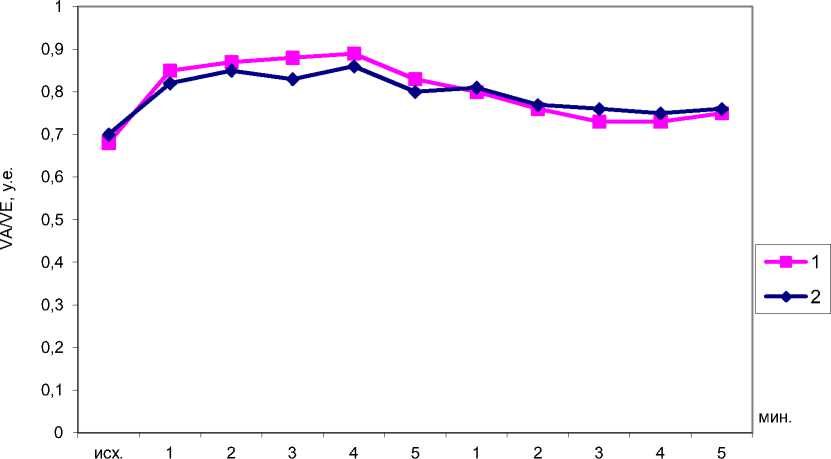

В период врабатывания, при первом обследовании, наблюдалось экспоненциальное возрастание V E (рис. 3) наряду с параллельным ростом V A .

После адаптации такой параллельности не было, что может объясняться уменьшени- ем физиологического мертвого дыхательного пространства и свидетельствовать о повышении эффективности легочного газообмена. То есть трехнедельное пребывание спортсменов в среднегорье характеризовалось значительной оптимизацией функционирования системы внешнего дыхания. Об этом также свидетельствовало уменьшение вентиляционного эквивалента (рис. 4).

Рис. 3. Минутный объем дыхания в начальный (□) и заключительный (■) периоды пребывания в горах

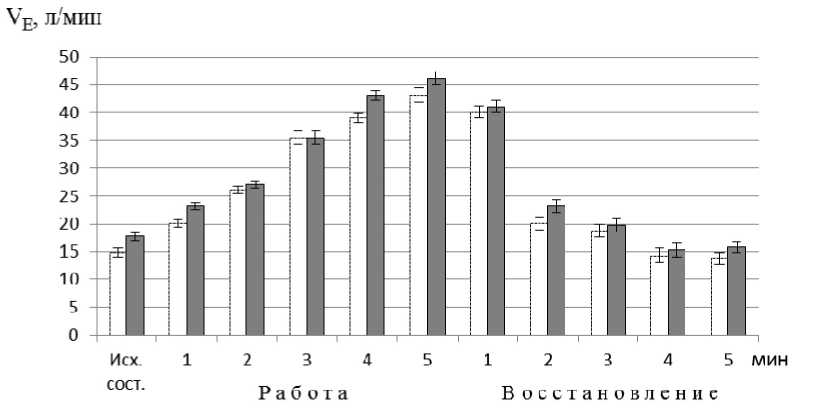

Рис. 4. Вентиляционный эквивалент в начальный (□) и заключительный (■) периоды пребывания в горах

Отношение V А /V Е как при первом, так и при повторном обследовании в начале нагрузки резко возрастало и сохранялось таким до конца (рис. 5).

Выраженный прирост показателя в начале работы в горах приводит к резкому вымыванию СО2 [8], при этом наклон графика зависимости VE от VСО2 в горах изменяется [2], происходит перестройка регуляции дыхания, в результате чего возрастает использование кислорода в легких [9]. То есть увеличение отношения VА/VЕ при работе в условиях гипоксической гипоксии необходимо не только для того, чтобы увеличить РО2, но и для того, чтобы обеспечить поступление необходимого количества О2 в альвеолы.

Также известно, что при пребывании в горах рефлекторно повышается тонус сосудов малого круга кровообращения [3, 9], поэтому при работе преодолением такого состояния может быть формирующийся венозный гиперкапнический стимул, приводящий к снижению тонуса сосудов легких и таким образом способствующий увеличению объемного кровотока, улучшению диффузии газов в легких и, следовательно, повышению скорости транспорта О 2 артериальной кровью.

работа восстановление

Рис. 5. Отношение V А /V E во время работы и в период восстановления в разные сроки пребывания в горах:

1 – начальный период (2-е сут); 2 – заключительный период (21-е сут)

Характерной особенностью изменений функционирования системы дыхания при повторном обследовании после работы является практически полное восстановление паттерна дыхания, о чем свидетельствовала нормализация концентраций О 2 и СО 2 в альвеолярном воздухе.

Более высокое по сравнению с покоем отношение V А /V Е в период восстановления косвенно могло свидетельствовать о повышении тонуса бронхиол [3]. И хотя факт повышения V А /V Е рассматривается физиологами и клиницистами как положительный фактор, характеризующий экономизацию функции внешнего дыхания, он при работе может свидетельствовать о предельном использовании резервных возможностей внешнего дыхания [3].

Возникающая при мышечной деятельности тканевая гипоксия является пусковым механизмом для включения целого каскада клеточного ремоделирования: появления новых видов митохондрий и белков [10], активации новых генов, компенсирующих недостаток О2 повышением анаэробного обмена [11, 12]. В горных условиях развивающаяся в результате усиленного при работе расходо- вания О2 в мышцах первичная тканевая гипоксия (гипоксия нагрузки [9]) усугубляется ограничением возможностей кислородтранспортной системы организма в результате гипоксической гипоксии. Именно сочетание этих двух воздействий и оказывает тренирующий физиологический эффект – расширяет функциональные возможности организма в спортивной деятельности.

Таким образом, можно констатировать, что трехнедельная тренировка спортсменов в среднегорье привела к экономизации функции системы дыхания при мышечной деятельности, развитию гипометаболических реакций, расширению, кроме аэробного энергообмена, и анаэробных механизмов, что в целом обеспечило устойчивость к гипоксии и переносимость физических нагрузок.

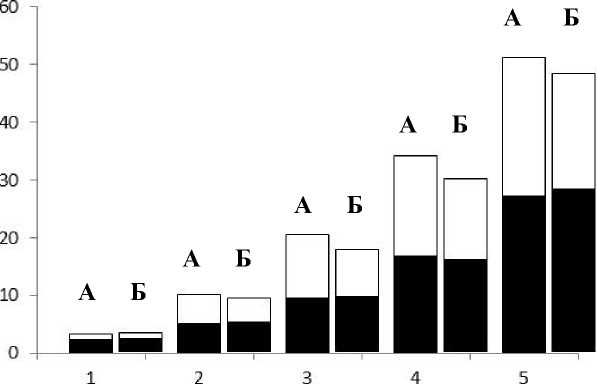

Подтверждением такого заключения явились результаты проведенного нами анализа изменений метаболической структуры энергетического обмена у обследованных спортсменов при физической нагрузке. Так, если при первом обследовании начиная со 2-й мин работы отношение вклада аэробных и анаэробных компонетов в энергообмен было приблизительно одинаковым (50/50), то при повторном оно на 5–7 % сместилось в сторону анаэробного обмена (рис. 6).

В литературе имеются сведения об увеличении кровоснабжения внутренних органов (сердца, печени, почек, эндокринных желез) в горных условиях на фоне его снижения в скелетных мышцах [12, 13]. Увеличение кровотока через работающие мышцы, сердце и диафрагму при мышечной деятельности в условиях гипоксии сопровождается более резким, чем при нормальном РО2 во вдыхаемом воздухе, его снижением через органы желудочно-кишечного тракта, печень и почки [14]. Казалось бы, такое распределение является мощным компенсаторным механизмом, направленным на увеличение скорости доставки О2 к работающим тканям, однако оно имеет и свои отрицательные стороны. В результате ограничения кровотока через печень и почки в значительной степени снижается скорость утилизации образующейся в работающих мышцах молочной кислоты, увеличивается концентрация ионов водорода в крови, сдвигается кислотно-основное состояние в мышцах и крови, нарушаются условия для утилизации О2 [9]. В горах в здоровом организме в покое наблюдается газовый алкалоз, вызванный усилением функции внешнего дыхания и развивающейся гипокапнией, при этом усиленно вымываются почками щелочи [3], уменьшается емкость бикарбонат-ного резерва. Это приводит к тому, что при мышечной деятельности ухудшается способность почек и печени утилизировать молочную кислоту. Так, известно, что на высоте 1700 м над ур. м. после нагрузки содержание лактата в крови оказывается значительно выше, чем на уровне моря [15]. Аналогичные результаты были получены и на больших высотах (2100 и 3500 м над ур. м.) [9].

О аэр.

■ анаэр.

мин

Рис. 6. Отношение аэробных и анаэробных компонентов в энергообмене при работе в начале (А) и в конце (Б) пребывания в горах

Заключение. В результате пребывания спортсменов-борцов на тренировочном сборе в среднегорье в организме при работе произошли следующие положительные функциональные изменения, характеризующие гипометаболический эффект: более экономной стала функция внешнего дыхания, сни- зился относительный вклад в общую систему энергообеспечения организма аэробного компонента на фоне возрастания анаэробного, повысилась устойчивость как к гипоксической гипоксии, так и к гипоксии нагрузки, что важно для спортивной результативности.

Список литературы Проявление гипометаболического эффекта в реакциях системы дыхания у спортсменов на физическую нагрузку при адаптации в среднегорье

- Булатова М.М., Платонов В.Н. Спортсмен в различных климатогеографических условиях. Киев: Олимпийская литература; 1996. 177.

- Iльїн В.М., Портнiченко В.I., Черкес Л.I. Особливостi змiн зовнiшнього дихання у висококвалiфiкованих спортсменiв в умовах середньогiр‘я. Фiзiологiчний журнал НАН України. 2006; 52 (2): 201-202.

- Robergs R.A., Roberts S.O. Fisiologia de Exercicio. San Paulo: Phorte Editore; 2002. 490.

- Loffredo B.M., Glazer J.L. The ergogenics of hypoxia training in athletes. Curr. Sports. Med. Rep. 2006; 5 (4): 203-209.

- Wilber R.L. Application of altitude/hypoxic training by elite athletes. Med. Sci. Sports. Exerc. 2007; 39 (9): 1610-1624.

- Мищенко В.С., Левин Р.Я., Ноур А.М. Лактатный порог и его использование для управления тренировочным процессом: метод. рекоменд. Киев: Абрис; 1997.

- Мищенко В.С., Лысенко Е.Н., Виноградов В.Е. Реактивные свойства кардиореспираторной системы как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте. Киев: Науковий свiт; 2007. 352.

- Friedmann B., Frese F., Menold E., Bärtsch P. Effects of acute moderate hypoxia on anaerobic capacity in endurance-trained runners. Eur. J. Appl. Physiol. 2007; 101 (1): 67-73.

- Филиппов М.М., Давиденко Д.Н. Физиологические механизмы развития и компенсации гипоксии в процессе адаптации к мышечной деятельности. СПб.; Киев: БЛА; 2010. 260.

- Semenza G.L. Mitochondrial Autophagy: life and breath of the cell. Autophagy. 2008; 4 (4): 534-536.

- Mason S.D., Rundqvist H., Papandreou I. HIF-1alpha in endurance training: suppression of oxidative metabolism. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2007; 293 (5): 2059-2069.

- Semenza G.L. Regulation of physiological responses to continuous and intermittent hypoxia by hypoxia-inducible factor 1. Exp. Physiol. 2006; 91 (5): 803-806.

- Балыкин М.В., Каркобатов Х.Д. Системные и органные механизмы кислородного обеспечения организма в условиях высокогорья. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2012; 98 (1): 127-136.

- Балыкин М.В., Каркобатов Х.Д., Орлова Е.В. Газы крови и органный кровоток у собак при физических нагрузках в горах. Физиологический журнал СССР. 1993; 79 (11): 77-85.

- Финогенов В.С., Козловская В.С., Любимова В.С. Особенности некоторых метаболических процессов и их взаимосвязь с мощностью работы, выполняемой в различные сроки приспособления гребцов к среднегорью. Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 1978; 6: 107-118.