Проявление сортовой специфичности в культуре апикальных меристем винограда, адаптированного на юге Красноярского края

Автор: Соболев В.И., Носкова Н.Е., Носкова М.А., Аксиненко М.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение сортовой специфичности в культуре апикальных меристем у четырех сортов винограда, адаптированных в условиях юга Красноярского края. Задачи исследования - ввести апикальные меристемы в культуру in vitro и изучить показатели роста и развития эксплантов на разных этапах микроразмножения (приживаемость эксплантов; количество, длина и динамика роста побегов; количество и динамика образования узлов на побеге; коэффициент размножения). В качестве объектов исследования использовали сорта винограда столового назначения: Памяти Домбковской, Алешенькин, Юбилей Новочеркасска, Амирхан. Стерильные побеги получали культивированием in vitro апикальных меристем, извлеченных из пазушных почек побегов, и размножали микрочеренкованием. Культивирование проходило на твердых питательных средах Мурасиге-Скуга (MS), оптимизированных для культуры винограда в условиях фотопериода 16/8 и температуры 22-24 °C. Жизнеспособность меристем в ходе инициации составила 27,7 %. Экспланты сорта Памяти Домбковской формировали наиболее длинные побеги - 30 мм. На этапе собственно микроразмножения у эксплантов сорта Амирхан формировался каллус; экспланты остальных сортов формировали нормальные побеги. К концу пассажа длина побегов составила: 15,79 мм - у сорта Памяти Домбковской; 12,06 - у сорта Алешенькин; 10,29 мм - у сорта Юбилей Новочеркасска. Наиболее часто два и более побега из одного узла формировались у сорта Алешенькин (56 % случаев). Коэффициент размножения составил для сорта Алешенькин - 58,5; Памяти Домбковской - 37; Юбилей Новочеркасска - 34,3. Однофакторный дисперсионный анализ выявил сортоспецифичность исследуемых показателей. Полученные данные могут служить основой для дальнейших исследований по усовершенствованию клонального микроразмножения сортов винограда, адаптированных в условиях Красноярского края, что имеет несомненную ценность для развития виноградарства в Сибири.

Виноградарство, виноград, клональное микроразмножение, эксплант, пазушные почки, культура апикальных меристем, стерильные побеги, микрочеренки, сорт

Короткий адрес: https://sciup.org/140250685

IDR: 140250685 | УДК: 634.8.03: | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-7-31-37

Текст научной статьи Проявление сортовой специфичности в культуре апикальных меристем винограда, адаптированного на юге Красноярского края

Введение. Культура винограда – одна из древнейших и важнейших ветвей садоводства, которая активно развивается в условиях современной России. Благодаря появлению множества ранних ценных сортов с высокой морозоустойчивостью и постоянному совершенствованию укрывной технологии, культура винограда уже значительно продвинулась на север, в районы, где летнего тепла достаточно для вызревания раннеспелых сортов [1, 2]. В последние годы виноградарство становится все более популярной отраслью садоводства в Красноярском крае и привлекает внимание красноярских исследователей [3, 4].

Характерных для винограда вредителей в Сибири нет. Однако интродуцированные сорта могут быть заражены карантинными патогенами и вредителями [3]. Одной из наиболее перспективных технологий по оздоровлению посадочного материала является метод клонального микроразмножения на основе культуры апикальных меристем, позволяющий не просто получить оздоровленный посадочный материал, но и благодаря высокому коэффициенту размножения быстро его размножить в необходимом объеме [5, 6]. Регенерационный потенциал в культуре in vitro в значительной степени зависит от видовой и сортовой специфичности материнского растения [7–9]. Изучение сортовой специфичности в культуре апикальных меристем винограда может внести существенный вклад в микроклональное размножение данного вида.

Цель исследования: изучить сортовую специфичность в культуре апикальных меристем у четырех сортов винограда, адаптированных в условиях юга Красноярского края.

Задачи исследования: ввести апикальные меристемы в культуру in vitro и изучить показатели роста и развития эксплантов на разных этапах микроразмножения (приживаемость эксплантов; количество, длина и динамика роста побегов; количество и динамика формирования узлов на побеге; коэффициент размножения).

Объекты и методы исследования. Исследование было выполнено в лаборатории биотехнологии сельскохозяйственных и лесных культур (ЛБ СХиЛК) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г. Красноярск, Красноярский край.

В качестве объектов исследования использовали сорта винограда столового назначения, адаптированные в условиях юга Красноярского края: Памяти Домбковской, Алешенькин, Юбилей Новочеркасска, Амирхан. Побеги винограда указанных сортов отбирали в частных садоводческих хозяйствах.

В качестве эксплантов при введении в культуру in vitro использовали апикальные меристемы, выделенные из пазушных почек винограда. Для этого побеги винограда разделяли на фрагменты с одной пазушной почкой, которые помещали в мыльный раствор на 30 мин и промывали под струей холодной проточной воды (30 мин). Материал обрабатывали 15 % раствором перекиси водорода в течение 15 мин, а затем промывали в трех сменах дистиллированной воды по 15 мин. Введение в культуру проходило в стерильных условиях ламинарного бокса. Под стереомикроскопом фрагменты апикальных меристем с одним-двумя листовыми примордиями вычленяли из почек и помещали на культуральные среды. Манипуляции проводили в чашках Петри на подложках из фильтровальной бумаги в растворе антиоксиданта (800 мг/л аскорбиновой кислоты).

Сформировавшиеся из апикальной меристемы стерильные побеги разделяли на микрочеренки и помещали на среду для микроразмножения.

Культивирование проходило на твердой питательной среде Мурасиге-Скуга (MS), оптимизированной для клонального микроразмножения винограда в соответствии с рекомендациями Н.И. Медведевой [9]. Для введения апикальных меристем в культуру in vitro использовали среду M1 с пониженным содержанием макросолей и измененной концентрацией витаминов по сравнению с базовой MS: KNO3 1425 мг/л, NH4NO3 1237 мг/л, MgSO4×7H2O 277,5 мг/л, никотиновая кислота 4 мг/л, тиамин HCl – 10 мг/л, мезоинозит 100 мг/л, и в присутствии 1 мг/л цитокинина 6-БАП. На стадии микроразмножения использовали базовый состав среды MS с добавлением 2 мг/л 6-БАП. Культуры помещали в ростовую комнату с фотопериодом 16/8 и температурой 22–24 °C. Экспозиция на индукционной среде, а также время пассажа на этапе размножения составили 30 сут.

В ходе эксперимента учитывали приживаемость эксплантов, регулярно отслеживали показатели роста и развития эксплантов: количество, длину и динамику роста побегов; количество и динамику образования узлов на побеге. Коэффициент размножения рассчитывали по формуле

Кр=nIn , где n – количество микропобегов, шт; N – количество эксплантов, шт.

Статистический анализ проводили согласно принятым методам на базе ПК с использованием стандартного пакета анализа данных MS Excel 2007. Описательную статистику проводили по параметрам выборки: среднее, дисперсия, ошибка, доверительный интервал. Достоверность различий средних для показателей «количество узлов», «количество сформированных побегов», «скорость роста побегов», «длина побегов» и силу влияния фактора «сорт» определяли, используя однофакторный дисперсионный анализ.

Результаты исследования. Для инициации побегообразования было выделено и инокулировано на индукционную среду 112 апикальных меристем у четырех сортов винограда. Из них прижились, начали развиваться и в течение 4 недель сформировали побеги 27,7 % эксплантов. В 2,7 % случаях экспланты формировали по два побега (табл. 1).

Таблица 1

Результаты введения в культуру меристем винограда

|

Сорт |

Эксплантов, шт. |

Кол-во побегов, шт. |

Отклик, % |

|

|

инокулировано |

прижилось |

|||

|

Памяти Домбковской |

9 |

4 |

4 |

44,4 |

|

Алешенькин |

33 |

10 |

12 |

30,3 |

|

Юбилей Новочеркасска |

27 |

8 |

9 |

29,6 |

|

Амирхан |

43 |

9 |

9 |

20,9 |

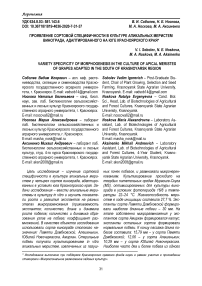

Анализ биометрических характеристик на этапе инициации показал, что экспланты сорта Памяти Домбковской формировали наиболее длинные побеги (30,8 ± 1,75 мм), которые несли по 5–7 шт. узлов (рис. 1, в, г). У сорта Алешенькин длина побегов составила 9,3 ± 0,86 мм, а количество узлов – 2–3 шт/побег (рис. 1, а, б) Сорта Амирхан и Юбилей Новочеркасска показали близкие значения длины стерильных побегов (соответственно, 9,0 ± 0,45 и 6,8 ± 0,91 мм) и количества узлов – по 1–2 шт/побег.

Рис. 1. Инициированные микропобеги винограда, сорта: Алешенькин (а, б) и Памяти Домбковской (в, г); регенерация нормальных побегов микрочеренками, сорт Юбилей Новочеркасска (д); каллусообразование в основании эксплантов, сорт Амирхан (е)

Полученные на этапе инициации микропобеги разделяли на микрочеренки, которые затем инокулировали на среду для размножения. На изменившиеся условия культивирования неожиданно нетипично отреагировали экспланты сорта Амирхан, у которых побеги не формировались, а на 12 сут пассажа в основании микро- черенков было отмечено образование каллуса. Каллусогенез распространялся акропетально и центростремительно и к концу пассажа охватил большую часть микрочеренка (рис. 1, е). Экспланты остальных сортов формировали нормальные побеги (рис. 1, д).

На этапе микроразмножения исследуемые сорта формировали различное количество микропобегов. У сорта Памяти Домбковской на одном черенке из пазухи листа в 21 % случаев формировалось по два побега и более, у сортов Юбилей Новочеркасска и Алешенькин – в 33 и 56 % случаев соответственно.

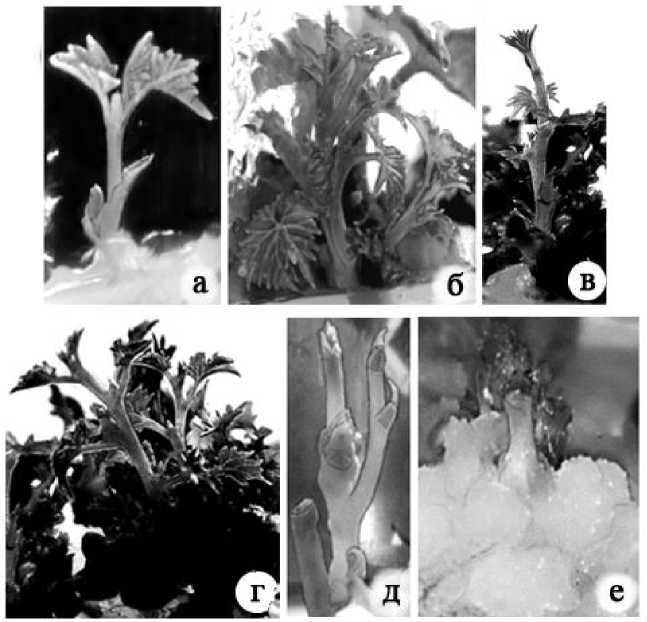

Динамика образования узлов на побеге отличалась у разных сортов. Наибольшее количество узлов у сортов Памяти Домбковской и Юбилей Новочеркасска образовалось в первые 12 сут. В последующие дни и до завершения пассажа наблюдалось снижение скорости нарастания числа узлов на побегах соответствен- но на 38 и 58 %. У сорта Алешенькин скорость образования числа узлов была на 30–50 % ниже по сравнению с другими сортами и сохранялась на одном уровне в течение двух первых декад пассажа; затем скорость увеличилась на 34 % и сохранялась до конца пассажа. На 30-е сут культивирования побеги сорта Памяти Дом-бковской несли в среднем по 3,3 узла; сорта Алешенькин – по 2,7; сорта Юбилей Новочерка-ска – по 2,3 узла (рис. 2, А).

Коэффициент размножения на данном этапе в среднем на пассаж составил для сорта Алешенькин – 14,64; сорта Памяти Домбковской – 9,25; сорта Юбилей Новочеркасска – 8,58.

18 i

Алешенькин--Юбилей Новочеркасска

10 20

Сутки

--------1---------------1---------------1—

10 20 30

Сутки

-----Памяти Домбковской

Рис. 2. Динамика образования узлов на побеге (A) и роста побегов (Б)

По динамике роста на этапе собственно микроразмножения, как и на первом этапе, экспланты сорта Памяти Домбоковской сохранили лидирующее положение в сравнении с другими сортами (рис.2, Б). В первые 12 сут скорость роста побегов данного сорта составила в среднем 0,72 мм/сут. Далее динамика шла на понижение: в следующие 10 сут скорость роста снизилась на 32 % (0,49 мм/сут), и в последнюю декаду пассажа – еще на 43 % (0,28 мм/сут). Сорт Юбилей Новочеркасска также показал максимальную скорость роста побегов в первые 12 сут пассажа – 0,44 мм/сут, и в следующую декаду скорость роста снизилась почти в два раза – 0,24 мм/сут. Однако в последние 8 сут произошло некоторое увеличение темпа роста, и скорость возросла до 0,33 мм/сут. Динамика роста побегов у сорта Алешенькин заметно отличалась от остальных сортов и характеризова- лась устойчивым, примерно двукратным увеличением скорости роста каждые 10 дней до самого конца пассажа. Так, в первые 12 сут скорость роста побегов составила в среднем 0,2 мм/сут, в последующие 10 сут – 0,4 мм/сут, а в последние 8 сут – 0,7 мм/сут. В результате к концу пассажа сорт Алешенькин занимал промежуточное положение по интенсивности роста побегов, опережая на 15 % сорт Юбилей Новочеркасска и уступая на 24 % сорту Памяти Домбковской. Длина побегов составила: у сорта Памяти Дом-бковской – 15,8 ± 2,15 мм; у сорта Алешенькин – 12,06 ± 1,91; у сорта Юбилей Новочеркасска – 10,29 ± 1,75 мм (рис. 2, Б).

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что в опыте исследуемые показатели у разных сортов значимо различались и что эти различия имели сортоспецифический характер (табл. 2).

Результаты однофакторного дисперсионного анализа

Таблица 2

|

Показатель |

Сила влияния фактора «сорт», % |

Уровень достоверности различий |

|

Количество узлов |

10,9 |

p < 0,05 |

|

Количество сформированных побегов |

14,3 |

p < 0,05 |

|

Скорость роста побегов |

8,9 |

p < 0,05 |

|

Длина побегов |

24,8 |

p < 0,001 |

Выводы . Таким образом, в ходе настоящего исследования впервые введены в культуру in vitro сорта винограда, адаптированные в условиях юга Красноярского края. В культуре апикальных меристем получены стерильные побеги и затем размножены микрочеренкованием. Установлено, что реакция сортов на условия культивирования имеют сортоспецифический характер. Так, экспланты сорта Памяти Домбковской по скорости роста и длине побега, количеству вновь сформировавшихся узлов превосходили экспланты других сортов, участвовавших в эксперименте. Экспланты сорта Алешенькин выделялись стабильной положительной динамикой роста побегов и высоким коэффициентом размножения. Экспланты сорта Юбилей Новочеркасска занимали среднюю позицию по исследуемым показателям, а по характеру отклика были близки сорту Памяти Домбковской. У сорта Амирхан реакция на условия культивирования на этапе микроразмножения проявилась в виде каллусогенеза.

Полученные данные могут служить основой для дальнейших исследований по клональному микроразмножению сортов винограда, адаптированных в условиях Красноярского края, что имеет несомненную ценность для развития виноградарства в Сибири.

Список литературы Проявление сортовой специфичности в культуре апикальных меристем винограда, адаптированного на юге Красноярского края

- Бопп В.Л., Кузьмина Е.М., Мистратова Н.А. Плодоводство Сибири: учеб. пособие / Краснояр. гос. аграр. ун-т. 2-е изд., перераб. и доп. Красноярск, 2020. 390 с.

- Воронцова Т.Ф., Воронцов А.Н. Виноград. Сибирская агротехника. Новосибирск, 2004. 72 с.

- Соболев В.И., Мистратова Н.А., Демина Н.А., Носкова М.А., Носкова Н.Е. Перспективы развития виноградарства в Красноярском крае в свете использования современных технологий // Инновационные тенденции развития Российской науки: мат-лы XI Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. Ч. 2 / Краснояр. гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2018. С. 199-201.

- Сутугина К.А., Величко Н.А., Смольникова Я.В. Механический состав винограда Сибирских сортов // Вестник КрасГАУ. 2018. № 4. C. 145-150.

- Батукаев А.А. Совершенствование технологии ускоренного размножения винограда методом in vitro и применение регуляторов роста в условиях in vitro и in vivo: автореф. дис.. д-ра с.-х. наук: 06.01.08 / Всерос. НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. М., 1999. 59 с.

- Тимофеева О.А., Невмержицкая Ю.Ю. Клональное микроразмножение растений: учеб.-метод. пособие / Казан. федер. ун-т. Казань, 2012. 56 с.

- Челяев Д.Н. Регенерационный потенциал элитных форм малины в культуре in vitro: дис.. канд. с.-х. наук: 06.01.05. Брянск, 2012. 118 с.

- Арестова Н.О., Рябчун И.О. Особенности продуктивной регенерации подвойных сортов винограда при клональном микроразмножении // Магарач. Виноградарство и виноделие. 2018. № 3. С. 7-9.

- Медведева Н.И., Поливара Н.В., Трошин Л.П. Методические рекомендации по микроклональному размножению винограда in vitro // Научный журнал КубГАУ. 2010. № 62 (08). С. 314-326.