Проявления серпентинизации гипербазитов доюрского комплекса на примере Уватского нефтегазоносного района

Автор: Яцканич Е.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований серпентинизированных ультрабазитов, входящих в комплекс пород фундамента Герасимовского лицензионного участка, расположенного в Уватском нефтегазоносном районе на юге Тюменской области. Состав и строение фундамента влияют на характер магнитного и гравитационного полей. На Герасимовской площади массивы серпентинизированных перидотитов залегают на глубине около 3 км, не выделяясь яркими положительными аномалиями, поэтому контуры магматических тел обозначить проблематично. Рельеф фундамента определяет мощности коры выветривания, а вещественный состав коренных пород фундамента предопределяет состав обломочной части и глинистых компонентов в осадочных породах чехла. Также существует связь состава и структуры пород фундамента с литологическими особенностями отложений в нижних горизонтах осадочного чехла, что важно учитывать при выборе направлений работ на поиски и разведку месторождений углеводородов. Изучение фундамента поможет расшифровке геологической и тектонической истории района, поскольку влияние различных тектонических факторов на нефтегазоносность может отражаться в палеогеографии, литолого-геохимических особенностях перспективных отложений. Все результаты изучения керна, представленные в статье, являются оригинальными. В рамках статьи дана петрологическая характеристика особенностей структуры пород, слагающих крупный ультрабазитовый массив; проведено сопоставление c cерпентинитами соседней Катысской площади; описаны типичные минеральные составы разновидностей серпентинитов и серпентинизированных ультрамафитов, освещены особенности химического состава, приведены микрофотографии шлифов. Правильная методика определения разновидностей серпентинитов заключается в использовании точных методов для подтверждения светооптической диагностики. По результатам исследований фильтрационно-емкостных свойств серпентинизированные перидотиты и серпентиниты Герасимовского лицензионного участка относятся к породам с низкой пористостью и проницаемостью: пористость - 0,2-5,2 %, проницаемость - (0,01-0,06) · 10-3 мкм2. Плотность пород составляет 2,62-2,63 г/см3. По описанию шлифов и по железистости серпентиниты Герасимовского лицензионного участка отвечают петельчатым апоперидотитовым серпентинитам. Было высказано предположение, что серпентиниты Герасимовской и Катысской площадей представляют собой не отдельные тела, а крупные зоны серпентинитового меланжа, в основе формирования которых лежит процесс протрузивного внедрения серпентинитов. В результате проведенных исследований получены новые данные о породах фундамента, которые позволят повысить точность интерпретации геофизических данных при геологическом картировании Уватского района

Фундамент, ультрамафиты, серпентинизация, гипербазиты, перидотиты, глубинные разломы, блоковое строение, фильтрационно-емкостные свойства, рентгенофлуоресцентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14128838

IDR: 14128838 | УДК: 552.4 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-67-74

Текст научной статьи Проявления серпентинизации гипербазитов доюрского комплекса на примере Уватского нефтегазоносного района

Многие геологи признают влияние фундамента на отложения осадочного чехла, которое сказывается, прежде всего, на тектоническом строении последнего [1–5]. В течение геологической истории движения блоков фундамента неоднократно возобновлялись, способствуя формированию и перестройке региональных и локальных структур, что определяло возникновение ловушек структурного и литолого-стратиграфического типов. Рельеф фундамента определяет мощности кор выветривания, а вещественный состав коренных пород предопределяет состав обломочной части и глинистых компонентов в осадочных породах [1]. Существует связь состава и структуры пород фундамента с литологическими особенностями отложений в нижних горизонтах осадочного чехла, что важно учитывать при выборе направлений работ по поиску и разведке месторождений УВ [5]. В новых районах на основании сейсмических наблюдений устанавливаются глубины залегания и рельеф фундамента, выявляются крупные тектонические нарушения. Повышение точности интерпретации геофизических данных напрямую зависит от детализации знаний о фундаменте и слагающих его породах. Изучение фундамента способствует расшифровке геологической и тектонической истории района, поскольку влияние различных тектонических факторов на нефтегазоносность может косвенно отражаться в палеогеографии, литолого-геохимических особенностях перспективных отложений.

В основу данной статьи положены результаты исследований керна по семи скважинам Герасимовского лицензионного участка и одной скважине, пробуренной на Катысской площади. Породы представляют собой мантийные ультрабазиты доюрско-го возраста с разной степенью серпентинизации и, собственно, серпентиниты. Работа проводилась в Центре исследований керна Тюменского нефтяного научного центра с привлечением субподрядных организаций. Комплекс лабораторных методов включал рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализы, метод растровой электронной микроскопии и петрографические исследования прозрачных шлифов. Всего было изучено 75 м керна, 40 шлифов, получено 30 результатов рентгенофлуоресцентного анализа, 20 снимков растровой электронной микроскопии, было выполнено 120 определений фильтрационно-емкостных свойств на образцах породы. Все данные, использованные в данной статье, являются оригинальными материалами с частичным использованием литературных сведений.

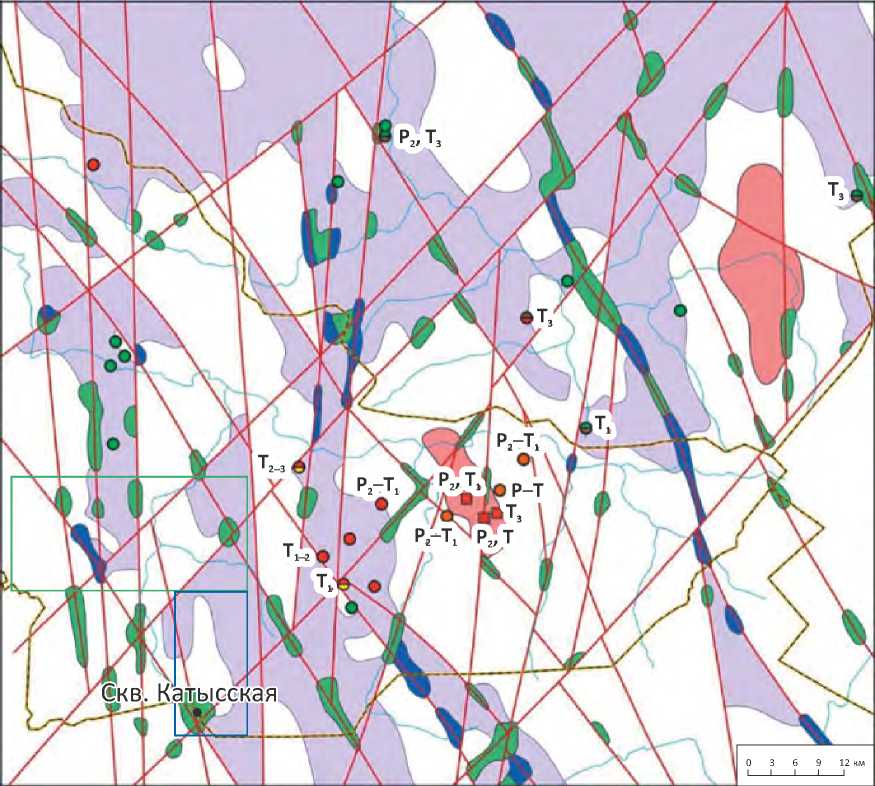

Изучаемая территория расположена в Уватском нефтегазоносном районе на юге Тюменской области. Детальное изучение фундамента Уватского района началось в 2010 г., тогда была построена схема распространения вещественных комплексов доюрского основания триасового и пермотриасового возраста (под редакцией Д.А. Сидорова) на территорию Центрального Увата (рис. 1), в 2013 г. аналогичная схема была составлена для Восточного Увата. К настоящему времени по результатам изучения керна получено много новых данных о породах фундамента, которые позволяют уточнить и детализировать существующие карты и схемы геологического строения доюр-ского основания.

Основные химические параметры и генезис серпентинитов

Приведем петрологическую характеристику особенностей структуры пород, типичные минеральные составы разновидностей серпентинитов и серпенти-низированных ультрамафитов, особенности химического состава, а также микрофотографии шлифов.

При характеристике химических параметров серпентинитов и ультрабазитов (таблица) были использованы параметры: f = (2Fe2O3 + FeO) /

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Таблица. Основные результаты рентгенофлуоресцентного анализа и химические параметры серпентинитов и серпентинизированных магматитов Герасимовского лицензионного участка и Катысской площади

Table. Main results of X-ray fluorescence analysis and chemical parameters of serpentinites and serpentinous magmatites of the Gerasimovsky License Area and Katyssky area

|

Скважина |

Fe 2 O 3 |

MgO |

SiO 2 |

f |

fm |

m |

Примечание |

|

Герасимовская А |

6,24 |

44,39 |

34,73 |

0,19 |

1,637 |

1,128 |

|

|

Герасимовская B |

6,8 |

32,20 |

45 |

0,26 |

1,018 |

0,716 |

|

|

Герасимовская C |

5,83 |

36,56 |

34,16 |

0,21 |

1,412 |

1,07 |

|

|

Большетуртасская A |

8,56 |

37,69 |

38,26 |

0,28 |

1,433 |

0,985 |

|

|

Большетуртасская B |

14,5 |

11,08 |

54,32 |

0,69 |

0,738 |

0,204 |

Серпентинизированный метабазальт |

|

Катысская |

5,2 |

49,68 |

33,74 |

0,15 |

1,781 |

1,472 |

(2Fe 2 O 3 + FeO + MgO); fm = (2Fe 2 O 3 + FeO + MgO) / SiO2; m = MgO / SiO2, где f — железистость; fm — основность; m — магнезиальность.

Значения химических параметров очень близкие, основность и магнезиальность серпентинитов в скв. Катысская несколько выше, что объясняется менее интенсивными вторичными изменениями, в частности карбонатизацией и оталькованием.

Большая часть серпентинитов образуется при гидротермальных изменениях магнезиальных минералов и магнезиальном метасоматозе магматических пород ультраосновного состава, реже — при серпентинизации метаморфических и осадочных пород [6–9]. Серпентиниты также возникают в гипергенных условиях при процессах выветривания [6, 10]. Гипер-базиты складчатых областей всегда в той или иной степени серпентинизированы. Многие массивы сер-пентинизированы нацело, а свежие ультраосновные породы являются редкостью.

Минеральные парагенезисы, возникающие при серпентинизации, во многом определяются происхождением исходных пород. Некоторые разновидности серпентинов сложно определить под оптическим микроскопом, но рентгеновские и электронно-микроскопические исследования в большинстве случаев однозначно устанавливают видовой состав серпентинов. Правильная методика заключается в использовании точных методов для подтверждения светооптической диагностики. В Центре исследований керна Тюменского нефтяного научного центра используется комплекс методов, который состоит из описания шлифов, рентгенофазового и рентгенофлуоресцентного анализов породы, использования точечной диагностики минералов с помощью микрозонда в растровом электронном микроскопе. При изучении серпентинитов фундамента Герасимовской и Катысской площадей особое внимание было уделено характеристике структур пород и форм выделения серпентинов, которые помогают при диагностике минералов и играют роль в установлении исходных пород.

Положение серпентинитов в разрезах скважин Герасимовского лицензионного участка и Катыс-ской площади

Сплошной керн без перерыва в отборе был поднят только в скв. Большетуртасская А в интервале контакта осадочного юрского чехла и доюрского фундамента. Здесь осадочные отложения юры залегают на базальтовой толще, которая содержит зоны дробления, милонитизации и отдельные серпентинитовые блоки. В трех скважинах (Катысская, Герасимовские А и С) доюрский комплекс представлен только серпентинитами, но между осадочными юрскими отложениями и породами доюрского комплекса был перерыв в отборе керна от 15 до 113 м. В остальных скважинах серпентиниты и серпентинизированные ультрабазиты ассоциируют с базальтами, тектоническими брекчиями и туфами базальта; перерыв в отборе керна между осадочными юрскими отложениями чехла и «кристаллическими» породами доюр-ского комплекса составляет 137–150 м.

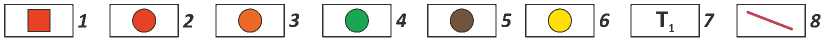

Структуры и текстуры серпентинитов

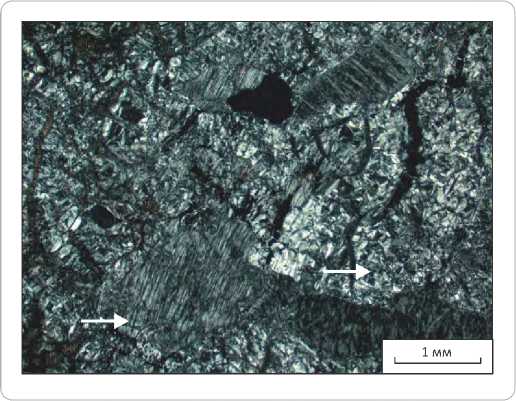

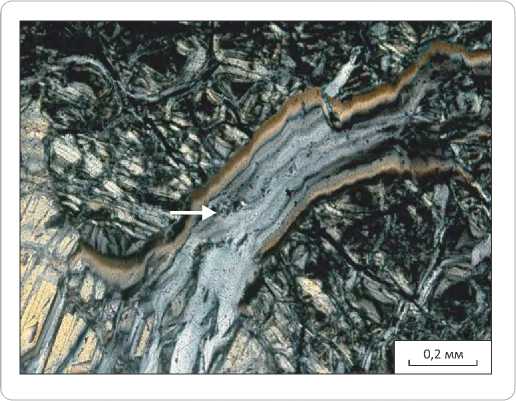

Во всех скважинах Герасимовского лицензионного участка, а также на Катысской площади в доюрском комплексе вскрыты апоперидотитовые серпентиниты. Часто породы разбиты разнонаправленными карбонатными жилами. Структура породы петельчатая, участками тонковолокнистая, пластинчатая и тонкочешуйчатая; также реликтовая фанеритовая с размерами отдельных реликтовых зерен до 5 мм (рис. 2). Серпентин образует сеть тонких переплетающихся жилок, сложенных зеленовато-желтым волокнистым хризотилом с примесью тонкодисперсного магнетита. Внутренняя часть петель заполнена буроватым серпентином, иногда с реликтами зерен оливина, с оторочками магнезита и редкого микро-чешуйчатого талька. Первичную структуру гиперба-зитов довольно часто можно определить по сохранившимся контурам зерен исходной породы. При полном замещении породы видны только призматические и широкотаблитчатые контуры кристаллов

Рис. 1. Схема строения пермотриасового комплекса Уватского района (под ред. Сидорова Д.А., 2010) Fig. 1. Structural scheme of Permain-Triassic series in the Uvatsky region (edited by Sidorov D.A., 2010)

P, T

T

Скв. Катысская

• T3

P 2 – T 1

P 2 – T 1

T 3

P 2 , T 1

T 1

T1–2

T

T 3 2 – T 1 P 2 , T

9 12 км

□ 14

12 13

-

1 — гранитоиды; 2 — туфы кислого состава; 3 — порфириты андезитодацитовые, андезитовые; 4 — порфириты, лавы и туфы основного состава; 5 — глины, аргиллиты; 6 — песчаники, алевролиты; 7 — возраст пород; 8 — разломы; интрузии ( 9 – 11 ): 9 — кислого состава, 10 — основного состава, 11 — ультраосновного состава; 12 — административные границы; 13 — Катысская площадь; 14 — Герасимовская площадь

-

1 — granitoid; 2 — acidic tuff; 3 — andesite-dacite, andesite porphyrite; 4 — basic porphyrite, lava and tuff; 5 — clay, claystone; 6 — sandstone, siltstone; 7 — results of age determination; 8 — faults; intrustions ( 9 – 11 ): 9 — acidic, 10 — basic, 11 — ultrabasicа; 12 — administrative boundaries; 13 — Katyssky area; 14 — Gerasimovsky area

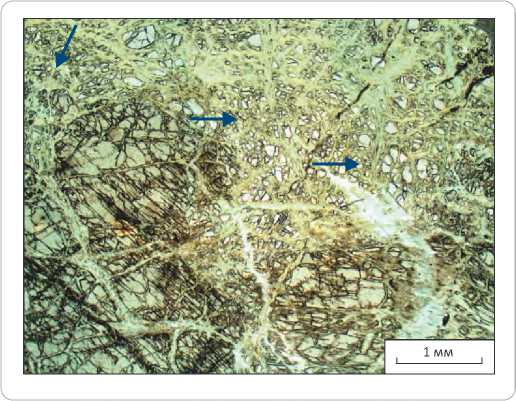

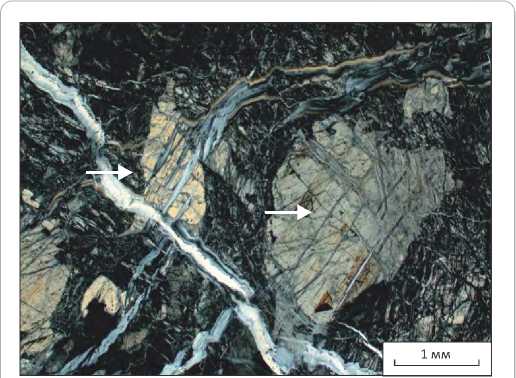

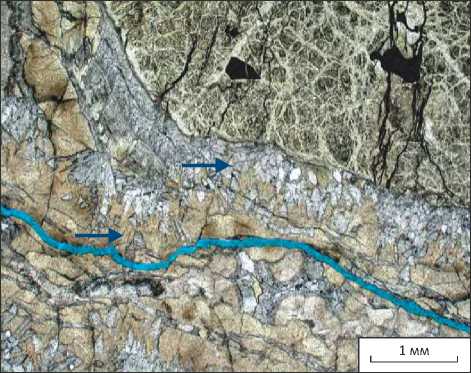

пироксена. Нацело серпентинизированные участки, сложенные волокнистым и пластинчатым серпентином (хризотилом, антигоритом, баститом), имеют пластинчатую и мелкочешуйчатую структуру (рис. 3).

Минеральный состав серпентинитов

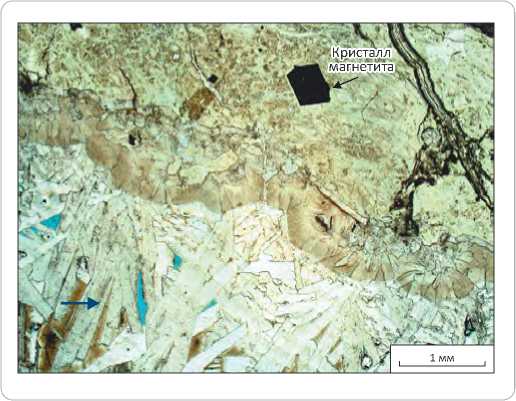

Как основные минералы серпентинитов определены: серпентин (бастит, антигорит, хризотил), псевдоморфозы серпентина и тремолита по пирок- сену с незначительной примесью микрочешуйчатого талька, реликты оливина, магнезиальный карбонат и акцессорные минералы: шпинель, хромшпинелид с размером индивидов до 1,2 мм и магнетит. Бастит — пластинчатая псевдоморфоза серпентина по ромбическому пироксену. На зернах бастита видна реликтовая спайность пироксена. Иногда встречаются участки, в которых пироксен замещается хлоритом (рис. 4).

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 2. Петельчатая структура породы (Герасимовская площадь, скв. Герасимовская С. Ув. 25, николи II)

Fig. 2. Reticulate structure of the rock (Gerasimovsky area, Gerasimovsky C well. Magnification 25, II nicols)

Рис. 3. Мелкочешуйчатая и пластинчатая структуры серпентинита (Катысская площадь. Ув. 25, николи ×)

Fig. 3. Finely imbricate and tabular structures of serpentinite (Katyssky area. Magnification 25, × nicols)

Рис. 4. Зерна бастита (Большетуртасская площадь, скв. Герасимовская А. Ув. 25, николи ×)

Fig. 4. Bastite grains (Bol’sheturtassky area, Gerasimovsky A well.

Magnification 25, × nicols)

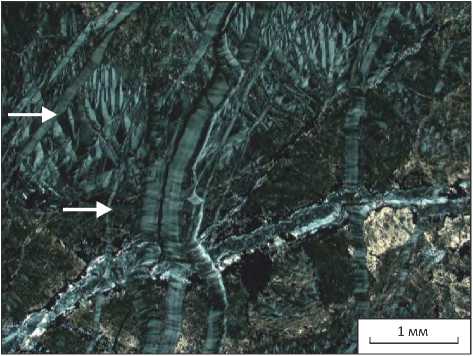

Рис. 5. Антигорит и прожилки хризотил-асбеста с поперечно-волокнистым строением (Катысская площадь. Ув. 25, николи ×)

Fig. 5. Antigorite and veinlets of chrysotile asbestos with cross fiber structure (Katyssky area. Magnification 25, × nicols)

Кроме бастита в породе наблюдаются крупные пластинчатые индивиды антигорита, иногда с фрагментами вторичного тремолита — псевдоморфозы по ромбическому пироксену с реликтовой спайностью. В пироксене развиты пластинки антигорита по спайности, а трещины и ветвящиеся прожилки выполнены поперечно-волокнистым хризотил-асбе-стом (рис. 5). Развитие антигоритизации вблизи прожилков может свидетельствовать о генетическом родстве хризотил-асбеста с этой разновидностью серпентина.

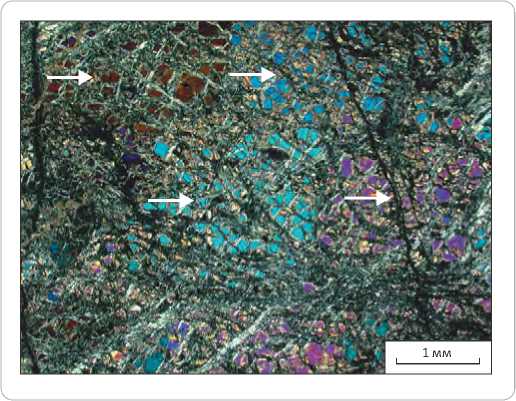

Оливин встречается в виде неправильных округлых, широкотаблитчатых и слабоудлиненных зерен, почти нацело замещенных хризотилом, реже — хло- ритом, тонкодисперсным магнетитом, участками — тонкочешуйчатым тальком. Разные зерна оливина, окаймленные по контуру пылеватым магнетитом, выделяются за счет различной интерференционной окраски ярких цветов (рис. 6).

Порода часто разбита сетью разнонаправленных ветвящихся трещин и прожилков шириной до 1,4 мм, залеченных микролистоватым, чешуйчатым, пластинчатым и волокнистым серпентином (рис. 7) с цепочками магнетита, а также более поздним микрокристаллическим магнезитом , образующим тонковолокнистые и сноповидные агрегаты в виде крусти-фикационных каемок и сферолитовых нарастаний нескольких генераций по стенкам трещин. Вдоль сте-

Рис. 6.

Реликты зерен оливина (Герасимовская площадь, скв. Герасимовская С. Ув. 25, николи ×)

Olivine grain ghosts (Gerasimovsky area, Gerasimovsky C well. Magnification 25, × nicols)

Fig. 6.

Рис. 7. Прожилок с разными генерациями серпентина (Большетуртасская площадь, скв. Герасимовская А. Ув. 100, николи ×) Veinlet with different serpentine generations

Fig. 7. (Bol’sheturtassky area, Gerasimovsky A well. Magnification 100, × nicols)

нок трещин часто развивается пластинчатый серпентин (антигорит) самой поздней генерации, внутри трещин встречается несдвойникованный альбит. На рис. 8 показан фрагмент частично минерализованной трещины. Осевая часть трещины открытая, вдоль стенок трещины — каемки магнезита и агрегаты сферолитов сидерита. В магнезитовых агрегатах присутствуют полигональные межкристаллические полые поры (рис. 9) размером до 0,6 мм, часть межкристаллических пор выполнена микрочешуйчатыми агрегатами бурого серпентина.

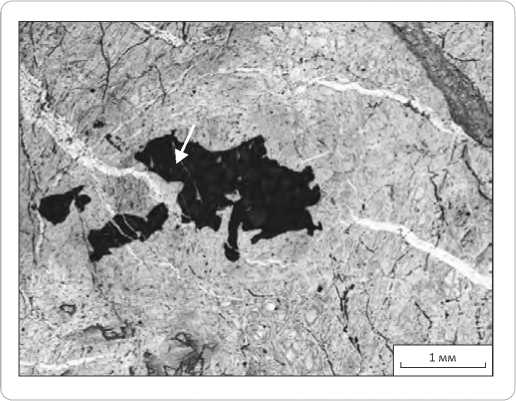

К акцессорным минералам серпентинитов относятся шпинель (см. рис. 9), хромшпинелиды и магнетит (рис. 10). Вкрапленники шпинели, характерные для ультраосновных пород, «облекаются» более поздними трещинами (см. рис. 9). Присутствие зерен шпинели является важным доказательством образования серпентинита по первичным породам ультраосновного состава.

Основные химические параметры серпентинитов и фильтрационно-емкостные свойства

По результатам исследований фильтрационно-емкостных свойств серпентинизированные перидотиты и серпентиниты Герасимовского лицензионного участка относятся к породам с низкой пористостью и проницаемостью: пористость составляет 0,2–5,2 %, проницаемость — (0,01–0,06) × × 10-3 мкм2, плотность — 2,62–2,63 г/см3. По описанию шлифов и по железистости серпентиниты Герасимовского лицензионного участка и Катысской площади отвечают петельчатым апоперидотитовым серпентинитам. В литературе [2, 12] приведены следующие результаты химических анализов петельчатых серпентинитов: 1) Fe2O3 — 5,59 %; FeO — 2,15 %;

MgO — 39,93 %; 2) Fe 2 O 3 — 5,06 %; FeO — 1,85 %; MgO — 39,21 %; f = 0,23–0,25. Для серпентинитов Герасимовской площади: f = 0,19–0,28; fm = 1,018–1,637; m = = 0,716–1,128. У серпентинитов Катысской площади: f = 0,15; fm = 1,781; m = 1,472. Согласно приведенной выше схеме Центрального Увата (см. рис. 1), вскрытые на глубине 2790 м серпентиниты Катысской площади попадают в контур предполагаемой интрузии основного состава, что противоречит фактическим данным по керну.

Примеры проявления серпентинитов. Серпентинитовый меланж

Многими тектонистами1 [6, 11, 12] установлено, что ультраосновные породы часто трассируют зоны крупных разрывных нарушений. Ультраосновные породы, распространенные в различных областях, имеют, как правило, достаточно древний возраст, приближенный к раннему палеозою. Вдоль разломов можно проследить цепочки ультрабазитовых тел и серпентинитов. Такие пояса прослеживаются на сотни и даже тысячи километров. Причем степень серпентинизации гипербазитов возрастает по мере приближения к разломам [10]. Высокая пластичность серпентинитов способствует выжиманию и перемещению пород из нижних горизонтов по зонам глубинных разломов, что свидетельствует о протру-зивном положении ультрабазитов и их серпентини-зированных разностей среди вмещающих пород. При этом перекрывающие толщи разбиваются на отдельные блоки.

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 8. Поры в агрегатах магнезита

(Герасимовская площадь, скв. Герасимовская С. Ув. 25, николи II)

Fig. 8. Pores in magnesite aggregates

(Gerasimovsky area, Gerasimovsky C well.

Magnification 25, II nicols)

Рис. 9. Вкрапленники шпинели (Большетуртасская площадь, скв. Герасимовская А. Ув. 25, николи II)

Fig. 9. Spinel insets (Bol’sheturtassky area, Gerasimovsky A well. Magnification 25, II nicols)

Рис. 10. Поры в агрегатах магнезита (Герасимовская площадь, скв. Герасимовская С. Ув. 25, николи II

Fig. 10. Pores in magnesite aggregates (Gerasimovsky area, Gerasimovsky C well. Magnification 25, II nicols)

Подобные зоны описаны и закартированы в обнажениях Корякского хребта [12] и в районе мыса Обручева1. Для Корякского хребта описаны многочисленные примеры различных серпентинитовых меланжей, образованных, по мнению автора [12], в результате выжимания пластичной серпентинитовой массы без существенного перемешивания обломков пород. Максимальная ширина Россома-шинского меланжа достигает 4–5 км. Среди глыб в меланже встречаются спилиты, диабазы, кремни, а также серпентинизированные гипербазиты, габброиды, плагиограниты, зеленые сланцы. Связу- ющая масса — рассланцованные апоперидотитовые серпентиниты. В районе мыса Обручева описана зона серпентинитового меланжа, сложенного чистыми темно-зелеными сильно будинированными серпен-тинитами1. Полоса меланжа имеет сложную конфигурацию с шириной от 5–10 до 500 м и преимущественно с северным падением. Серпентинитовый меланж представлен ярко-зелеными карбонатизированными серпентинитами с глыбами черных сланцев и резко преобладающих серпентинитов. При приближении к контактам увеличивается степень оталькования. В основе формирования описанных меланжей лежит процесс протрузивного внедрения серпентинитов.

Заключение

В результате исследований, проведенных в лабораториях Центра исследований керна Тюменского нефтяного научного центра, были получены новые данные о химическом составе, минеральных и структурно-текстурных особенностях серпентинитов фундамента. На основании расчета химических параметров, определения минеральных ассоциаций и характерных структур был сделан вывод об общей принадлежности серпентинитов Герасимовского лицензионного участка и Катысской площади к петельчатым апоперидотитовым серпентинитам. Оценивая положение серпентинитов и серпентинизированных ультрабазитов Герасимовской и Катысской площадей в разрезе скважин, можно предположить, что серпентиниты здесь представляют не отдельные тела, а крупные зоны серпентинитового меланжа. Это предположение позволяет более генерализованно интерпретировать геофизические данные при геологическом картировании Уватского района.

Список литературы Проявления серпентинизации гипербазитов доюрского комплекса на примере Уватского нефтегазоносного района

- Лапинская Т.А., Князев В.С. О методике геолого-петрографического изучения фундамента и параплатформенного комплекса нефтегазоносных территорий // Тр. МИНХ и ГП им. И.М. Губкина. - 1984. - Вып. 179. - С. 3-8.

- Розанов Л.Н. Разломы земной коры и их связь с нефтегазоносностью платформенных областей СССР // Разломы земной коры. - М.: Наука, 1977. - С. 134-137.

- Старосельцев В.С. Актуальные проблемы тектоники нефтегазоперспективных регионов. - Новосибирск: Наука, 2008. - 211 с.

- Хаин В.Е., Михайлов А.Е. Общая геотектоника. - М.: Недра, 1985. - 326 с.

- ХахилеваЯ.М., Курбала Е.Л. Влияние фундамента на формирование нижней части осадочного чехла Среднего Приобья // Тр. МИНХ и ГП им. И.М. Губкина. - 1984. - Вып. 179. - С. 50-56.

- Варлаков А.С. Петрология процессов серпентинизации гипербазитов складчатых областей. - Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. - 224 с.

- ВильямсХ., Тернер Ф.Дж., Гилберт Ч.М. Петрография: в 2 т. - Т. 1. - М.: Мир, 1985. - С. 252-270.

- Заридзе Г.М. Петрография. - М.: Недра, 1988. - С. 168-181.

- Хэтч Ф., Уэллс А., Уэллс М. Петрология магматических пород / Под ред В.П. Петрова; перевод с англ. П.П. Смолина. - М.: Мир, 1975. -С. 456-475.

- Штейнберг Д.С., Чащухин И.С. Серпентинизация ультрабазитов. - М.: Наука, 1977. - 312 с.

- Булгатов А.Н., Булнаев К.Б., Очиров Ц.О., Турунхаев В.И., Цирендоржиев Ц.Ц. Основные особенности строения и развития тектонических разломов Забайкалья // Разломы земной коры. - М.: Наука, 1977. - С. 155-158.

- ПейвеА.А. Офиолиты Корякского хребта // Геотектоника. - М.: Наука, 1982. - С. 102-114.