Прокофьева с ленинградскими композиторами в 1927 Г. Диалог П. Рязанова и С. Прокофьева о постановке «Огненного ангела»

Автор: Рязанова Нина Петровна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Мир художественной культуры

Статья в выпуске: 1 (34), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации записки из личного архива профессора Ленинградской консерватории Петра Борисовича Рязанова (1899-1942) - выдающегося педагога, автора курса мелодики, принимавшего участие в реформе композиторского образования в 1920-е годы. Записка содержит диалог между ним и С.С. Прокофьевым в связи с оперой «Огненный ангел». Приводятся неизвестные детали, уточняющие контекст встреч Прокофьева в его первый приезд в СССР в 1927 г. с ленинградскими композиторами, творчесвто которых впоследствии было отнесено к русскому музыкальному авангарду 20-х годов. Приводимые факты расширяют наше представление о еще мало изученном периоде отечественной музыкальной культуры.

Ленинградские композиторы, "огненный ангел", с.прокофьев, реформа консерваторского образования, п.рязанов

Короткий адрес: https://sciup.org/14031892

IDR: 14031892 | УДК: 78.036

Текст научной статьи Прокофьева с ленинградскими композиторами в 1927 Г. Диалог П. Рязанова и С. Прокофьева о постановке «Огненного ангела»

Рязанова Н.П. Встречи С. Прокофьева с ленинградскими композиторами в 1927 г. Диалог П. Рязанова и С. Прокофьева о постановке «Огненного ангела» // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 1. – С. 98–101.

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2015

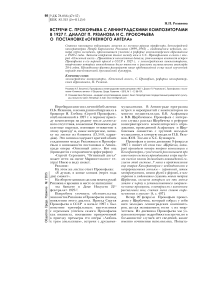

Перебирая книги из личной библиотеки П.Б. Рязанова, я неожиданно обнаружила в брошюре И. Глебова «Сергей Прокофьев», опубликованной в 1927 г. к первому приезду композитора на родину после длительного отсутствия, вложенные Рязановым две газетные вырезки, имеющие отношение к этому приезду1 и, самое интересное, записку на листке из блокнота (13,5×8, карандаш). Это записка содержит краткий обмен суждениями между Рязановым и Прокофьевым о возможности постановки в Ленинграде оперы «Огненный ангел». Вот она (приводится с сохранением орфографии):

«Сергей Сергеевич, “Огненный ангел“ может итти на сцене Мариин<ского> театра? Имею в виду сюжет.

Рязанов»

На этом же листке ответ Прокофьева:

«Я думаю, в конце концов (через года два) сможет».

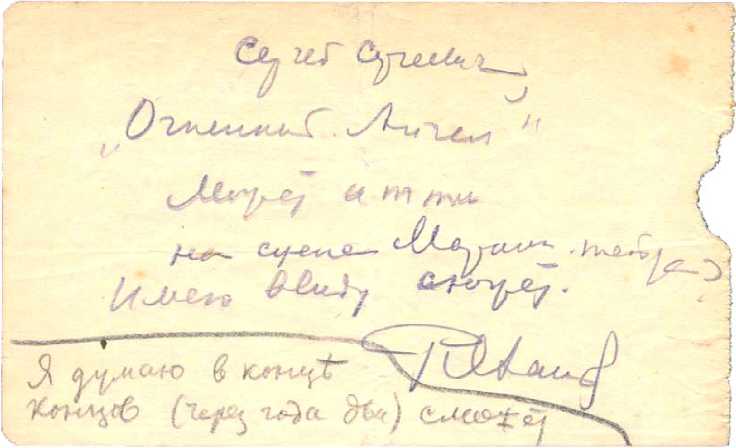

На обороте записки сделана помета рукой Рязанова о времени и месте ее написания:

«на банкете в Доме Искусств 22го фев<раля> 1927»2.

Попробуем уточнить обстоятельства знакомства Рязанова и Прокофьева и повод появления этого диалога. Приезд Сергея Прокофьева в СССР в начале 1927 г. был поистине триумфальным: выступления с огромным успехом самого Прокофьева как пианиста, посещение приуроченной к приезду премьеры его оперы «Любовь к трем апельсинам», встречи с друзьями- музыкантами. В Ленинграде программа встреч и мероприятий с композитором во многом осуществлялась Б.В. Асафьевым и В.В. Щербачевым. Прокофьев с интересом слушал рассказ Щербачева о реформе консерваторского композиторского образования, проведенной Асафьевым и Щер-бачевым совместно с группой молодых музыкантов, в которую входили П.Б. Рязанов, Ю.Н. Тюлин и Х.С. Кушнарев.

Прокофьев в своем дневнике 9 февраля 1927 г. пишет об этом так: «Щербачев, который преподает теперь теорию композиции в Консерватории, с увлечением рассказывает про свою новую систему преподавания и про еще более смелые планы дальнейших нововведений согласно этой системе. У меня в представлении еще старая Консерватория с необходимыми и непререкаемыми звеньям – гармонией, затем контрапунктом, потом фугой и формой, и мне странно и любопытно слушать новые теории Щербачева, согласно которым все эти звенья летят к черту и устанавливаются совершенно новые принципы, о которых он с волнением рассказывал мне, считая меня главою современности в музыке» [4, с. 497].

Вечер 20 февраля Прокофьев провел дома у Щербачева, который собрал у себя всех молодых ленинградских композиторов, желая познакомить гостя с их творчеством. Из дневника Прокофьева мы узнаем некоторые подробности встречи, но в большинстве случаев нет сведений, какие именно сочинения исполнялись. Попыта-

Рис. 1. Записка с диалогом П.Б. Рязанова и С.С. Прокофьева, 1927 г.

Рис. 2. Помета П.Б. Рязанова на оборотной стороне записки

емся это уточнить. «Первым играет Шил-лингер3 какую-то сложную и малоинтересную вещь. Если так будет весь вечер, то благодарю покорно. Он кончает <,> и я не знаю, что сказать. Но Шиллингер подсаживается и начинает по нотам объяснять сущность построения, в которое входят различные революционные темы: “Интернационал”, “Мы жертвою пали” и т. д. От этого пьеса не делается более понятной <,> и я стараюсь отделаться задаванием вопросов, умалчивая при этом о моих впечатлениях» [4, с. 521]. К сожалению, установить, что играл И.М. Шиллингер, не уда- лось. Можно лишь предположить, что это была симфоническая рапсодия «Октябрь».

«Вторым номером играет Шостакович, совсем молодой человек, не только композитор, но и пианист. Играет он бойко, наизусть, передав мне ноты на диван. Его соната начинается бодрым двухголосием несколько баховского типа, вторая часть сонаты, непрерывно следующая после первой, написана в мягких гармониях с мелодией посередине. Она приятна, но расплывчата и длинновата. Анданте переходит в быстрый финал, непропорционально короткий по сравнению с предыдущим. Но это

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2015

настолько живее и интереснее Шиллингера, что я радостно начинаю хвалить Шостаковича. Асафьев смеется, что Шостакович оттого мне понравился, что первая часть его сонаты написана под моим влиянием» [4, с. 521].

Далее, как пишет Прокофьев, «следует напечатанный сборник, в который вошли сочинения пяти или шести композиторов, в том числе Тюлина (довольно приятно, но бледно, немного в стиле некоторых “Мимолетностей”) и Щер-бачева – это гораздо интереснее, чем я думал, вспоминая его “Шествие”, которым я когда-то дирижировал на консерваторском акте» [4, с. 521]. О сочинениях других авторов сборника Прокофьев никак не отзывается. Что это за сборник? Предполагаю, что имеется в виду «Северный альманах». Пять пьес для фортепиано П. Рязанова, Ю. Тюлина, В. Де-шевова, Г. Попова и В. Щербачева. Тритон». Это издание не содержит даты, но, по свидетельству Б. Вольмана, «Северный альманах» был напечатан в 1926 г. [3, с. 185]. Вот названия пьес, вошедших в альманах: «Запевка» Рязанова op. 5, № 1; «De profundis» фрагмент из поэмы Тюлина op. 13; «Рельсы» В. Деше-вова op. 16; «Мелодия» Г. Попова; «Инвенция» В. Щербачева op. 15. Исполнялись ли пьесы «Альманаха» самими авторами? Вряд ли. Можно предположить, что играл М.С. Друс-кин или А.Д. Каменский, – в программах их концертов соответственно в 1927 и 1928 годах «Северный альманах» значился.

Затем прозвучали в авторском исполнении еще сочинения Дешевова и Попова. Таким образом, наибольшим количеством сочинений были представлены на этом вечере Дешевов и Попов (учитывая и их пьесы из «Альманаха»). Относительно Де-шевова Прокофьев в дневнике пишет следующее: «Дешевов жив, игрив, не слишком диссонирует, и если предварительно условиться, что он не метит в значительные композиторы, то его слушать очень приятно. На основе его отдельных пикантных пьес ему был заказан балет, но он не выдержал экзамена на большой вещи, хотя отдельные части этой вещи и удачны» [4, с. 521]. Что именно исполнял Дешевов, как и в случае с Шиллинге-ром, можно лишь строить более или менее правдоподобные умозаключения. Основываясь на отзыве Прокофьева, я предполагаю, что речь идет о музыке к балету «Джебелла», на основе которой Дешевовым была сделана большая сюита. Именно этот балет должен был быть поставлен в Мюнстере, но, как пишет биограф Дешевова Д. Шен [5, с. 23], он от предложения театра отказался из-за отсутствия окончательной редакции либретто, которое многократно переделывалось.

Про Октет и Нонет Попова в дневнике Прокофьева читаем, что они написаны «для довольно странного состава <…> среди общей контрапунктической вязи мелькали интересные моменты. <…> По-видимому, сознавая контрапунктическую вязкость своего письма Попов для развлечения публики ввел довольно легкомысленную темку, которая, однако, меня раздражала, ибо мне казалось, что он в погоне за контрастом переборщил» [4, с. 521].

В конце встречи совершенно утомленный Прокофьев прослушал «органную вещь Кушнарева, <…> для исполнения которой только что приехала пианистка Юдина. Пришлось подчиниться, и Юдина с автором сыграла на рояле эту вещь. Музыка здесь совсем другого рода, гораздо более старообразная4, не без уклона к Рахманинову, однако, несомненно, недурно сделанная» [4, с. 521–522]. Очевидно, исполнялась Пассакалья и фуга (сочинение 1924 г., изданное в 1928 г.). Предполагаю, что автор в этом ансамбле играл партию органной педали, а все остальное – М.В. Юдина.

Итак, в феврале 1927 г. произошло знакомство Рязанова с Прокофьевым – композитором, произведениями которого он восхищался с юных лет. Например, вот что Рязанов записал после посещения концерта в Ленинградской филармонии 4 ноября 1925 г., где под управлением Дранишникова исполнялась «Скифская сюита» Прокофьева: «Несмотря на то что прошло 10 лет со времени первого исполнения сюиты, что первое впечатление моё было детским5, всё так же ослепительно ярко прозвучал гимн солнцу, всё так же восхитительна в своей напряжённости “ночь” (в представлении пресмыкающегося, пугающегося тьмы первобытного человека). Скифская сюита – это бесспорно краеуг<ольный> камень всего симф<онического> творчества Прокофьева и отнюдь не хулиганство, как это кажется Юлии Вейсберг»6.

Через день после вечера у Щербачева, 22 февраля 1927 г., в Доме работников искусств состоялся банкет в честь Прокофьева, где в числе приглашенных был и П.Б. Рязанов. Как пишет Прокофьев «там масса народу и ужин с дивертисментами» [4, с. 526–527], произносятся речи, в которых обсуждается только что прошедшая с успехом премьера оперы «Любовь к трем апельсинам» и, очевидно, говорится о планах постановки других сценических произведений Прокофьева, например, оперы «Игрок».

Было известно также, что композитор завершает работу над «Огненным ангелом» [2, с. 37], ставшим одним из самых значительных произведений Прокофьева зарубежного периода. Знакомство с дневни- ками Прокофьева позволяет судить, сколь непросто продвигалось его сочинение, занявшее девять лет (с 1919 по 1928 год), а с последующими коррективами и все двенадцать. Особенно много хлопот ему доставляло либретто. В 1926 г. композитора одолевают сомнения в правильности его работы над «Огненным ангелом» в связи с особенностями сюжета [4, с. 212]. Как пишет В.С. Гаврилова, автор монографии об этой опере, «непросто сложилась и сценическая “биография” “Огненного ангела” [1, с. 8]. Проникнутая мистицизмом история о поиске таинственного “вестника” на грани миров в то время не предвещала постановочного успеха ни в постреволюционной советской России, ни на Западе» [1, с. 8]. Ко времени приезда в Ленинград Прокофьев безуспешно еще в 1920 г. вел переговоры с нью-йоркской Metropolitan-opera, а также в 1926 г. с Бруно Вальтером о возможной постановке в берлинском театре Staats Oper.

Тем не менее, видимо, вопросы, связанные с постановкой новой оперы в СССР, затрагиваются если не на официальном уровне, то в разговорах с коллегами-музыкантами. Рязанов, сидевший на банкете не за одним столом с Прокофьевым, посылает ему записку, в которой вопрос о возможности постановки оперы в СССР, в Мариинском театре, как бы подвергается сомнению в связи с ее мистическим сюжетом, насыщенным, по словам самого же Прокофьева, «припадочностью» и «чертовщиной» [4, с. 424]. Ответ Прокофьева – «Я думаю, в конце концов (через года два) сможет» – можно трактовать двояко: вероятно, он надеется, что за два года что-то изменится в отношении советских чиновников к подобному сюжету.

Список литературы Прокофьева с ленинградскими композиторами в 1927 Г. Диалог П. Рязанова и С. Прокофьева о постановке «Огненного ангела»

- Гаврилова В.С. Опера С.С. Прокофьева «Огненный ангел»: драматургические и стилевые особенности. -Волгоград: изд-во ВолГУ, 2008. -254 с.

- Глебов И. Сергей Прокофьев. -Л.: Тритон, 1927. -39 с.

- Вольман Б. Музыкальное издательство «Тритон»//Музыка и жизнь. Музыка и музыканты Ленинграда. -Л.: Советский композитор, 1972. -С. 180-189.

- Прокофьев С. Дневник. В 3-х частях. Часть 2-я. 1919-1933. -Paris: sprkfv, 2002. -896 с.

- Шен Д. Владимир Михайлович Дешевов. Очерк жизни и творчества. -Л.: Советский композитор, 1961. -76 с.