Проксимальная остеотомия малоберцовой кости в лечении патол

Автор: Римский А.А., Крылова Е.Ю., Гаркави А.В., Дрогин А.Р., Богатов В.Б.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

Артроз коленного сустава – распространённая патология. К прогрессированию данной патологии может привести повреждение заднего корня внутреннего мениска коленного сустав. В свою очередь повреждение часто происходит изза перегрузки внутреннего отдела сустава вследствие варусной деформации. Существует методика проксимальной остеотомии малоберцовой кости (ПОМК), которая заключается в резекции участка малоберцовой кости в проксимальной ее части. Множество исследований продемонстрировали ее клиническую эффективность в лечении патологии коленного сустава, затрагивающих внутренний отдел. Однако не понятен механизм и эффективность данной процедуры. В работе построена трехмерная модель нижней конечности с учетом связочного аппарата и трабекулярных элементов апексов бедренной и большеберцовой кости. Методом конечных элементов проведено исследование влияния веса человека, небольшой варусной деформации (в 2°) и проксимальной остеотомии малоберцовой кости на напряженнодеформированное состояние менисков коленного сустава и суставных поверхностей коленного сустава. Показано, что зона максимальных напряжений расположена в области заднего рога медиального мениска, с ростом нагрузки появляются зоны повышенных напряжений в центральной части тела медиального мениска, а также в области переднего рога латерального мениска. Установлено, что ПОМК снижает значения напряжений и уменьшает области высоких напряжений на медиальном мениске, что может являться доказательством эффективности данной операции для улучшения клинических симптомов при артрозе медиального отдела коленного сустава, а также при лечении пациентов с повреждениями внутреннего мениска коленного сустава.

Проксимальная остеотомия малоберцовой кости, трехмерная модель, метод конечных элементов

Короткий адрес: https://sciup.org/146283134

IDR: 146283134 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2025.2.06

Текст научной статьи Проксимальная остеотомия малоберцовой кости в лечении патол

RUSSIAN JOURNAL OF BIOMECHANICS

Артроз коленного сустава – это дегенеративнодеструктивное заболевание опорно-двигательного аппарата человека, которое приводит к истончению суставного хряща вплоть до оголения кости, костным разрастаниям в виде остеофитов, дегенеративным изменениям субхондральной кости. Все это в свою очередь приводит к значительному нарушению функции коленного сустава и ухудшению качества жизни [1]. Данное заболевание крайне распространено во всем мире и занимает лидирующие позиции в структуре заболеваний опорно-двигательного аппарата человека. К быстрому развитию данной патологии может привести, например, повреждение заднего корня внутреннего мениска коленного сустава [2]. Это повреждение часто совмещено с перегрузкой корня мениска вследствие варусной деформации коленного сустава [3]. Для того чтобы уменьшить перегрузку внутреннего отдела коленного сустава и, как следствие, внутреннего мениска, существуют хирургические методы лечения, к которым можно отнести: корригирующую остеотомию проксимального отдела большеберцовой кости, дистального отдела бедренной кости и их комбинацию [4]. Данные методики применимы в отношении лиц средней и молодой возрастной категории, лиц с активным образом жизни и при ранних стадиях артроза коленного сустава. Однако эти процедуры могут повлечь за собой множество осложнений, таких как несращение зоны остеотомии, повреждение сосудисто-нервных структур, нестабильность импланта, а также присоединение инфекции [5].

Существует методика проксимальной остеотомии малоберцовой кости (ПОМК), которая заключается в резекции сегмента малоберцовой кости в проксимальной ее части [6]. L. Prakash [7] был первым, кто высказался об эффективности данной методики. Свои наблюдения он основывал, работая в тюрьме Индии. Во время бунтов в индийских тюрьмах надзиратели били бунтовщиков в область верхней трети наружной поверхности голени – в область проксимального отдела малоберцовой кости, что, в свою очередь, приводило к перелому данной кости. У пациентов, которых беспокоила боль во внутреннем отделе коленного сустава, связанная с изменениями вследствие остеоартроза, после перелома проксимального отдела малоберцовой кости симптомы боли уменьшались. Автор высказал предположение о механизме действия данной процедуры. Свою гипотезу он представил так: медиальный отдел коленного сустава состоит из одного кортикального слоя, представленного медиальным отделом проксимального метаэпифиза большеберцовой кости, а латеральный отдел состоит из трех кортикальных слоев (латерального отдела большеберцовой кости и двух кортикальных слоев малоберцовой кости). Из этих наблюдений следовало, что медиальный отдел более подвержен изменениям со временем, в виде прогрессирующей ва-русной деформации, а латеральный отдел менее подвержен изменениям, и малоберцовая кость учувствует в виде распорки. Таким образом, по его мнению, после выполнения остеотомии малоберцовой кости, воздействие ее устраняется, и в дальнейшем происходит равномерное распределение нагрузки на сустав. В последующих наблюдениях он подтвердил свои предположения об эффективности данной методики с помощью анализа рентгенологических параметров и функциональных шкал, выполняя ПОМК кости в хирургическом стационаре.

Множество исследований продемонстрировали ее клиническую эффективность в лечении патологий коленного сустава, затрагивающих внутренний отдел. Помимо этого, методика является минимально травматичной и несет меньшее количество осложнений [8–11]. Однако среди практикующих травматологов-ортопедов во всем мире существует большое количество разногласий по данному вопросу. В основном не понятен биомеханический вклад данной процедуры, как меняется распределение нагрузки в коленном суставе и как именно данная процедура уменьшает нагрузку на внутренний отдел коленного сустава [12].

Математическое моделирование как инструмент неразрушающего контроля давно используется при проектировании различных инженерных конструкций, анализа оптимальных режимов их работы, исследования особенностей их поведения под действием тех или иных управляющих параметров. Тело человека также можно рассматривать как механическую систему и применять исследования процессов, протекающих в нем, и методы механики деформированного твердого тела. В последнее десятилетие увеличилось количество обращений врачей различного профиля к ученым-биомеханикам [13–16] за расчетами, подтверждающими методики оперативных лечений клинических случаев, эффективность которых врачи видят на практике, за доказательством эффективности новых методов лечения, а также за анализом различных методик в одном и том же клиническом случае для определения оптимальной тактики лечения [17–20].

Целью данной работы является исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) менисков коленного сустава человека в зависимости от степени варусной деформации, а также изучение влияния на НДС менисков проксимальной остеотомии малоберцовой кости.

Материалы и методы

Создание биомеханической модели

Для проведения биомеханического эксперимента в качестве исходных данных были использованы результаты компьютерной томографии (КТ) здоровой правой нижней конечности от головки бедренной кости до таранной кости в виде срезов, сделанных с шагом 0,5 мм. Реконструкция трехмерной геометрической модели нижней конечности осуществлялась посредством импортирования данных КТ в формате DICOM в программное обеспечение Mimics. Для инициации пикселей, соответствующих кортикальному слою костей, был выбран диапазон серого цвета Bone (CT) с рентгеновской плотностью выше 300 НU. Хрящи суставных поверхностей дистального отдела бедренной и проксимального отдела большеберцовой кости были получены путем выбора пикселей, отвечающим значениям рентгеновской плотности в диапазоне от 165 до 300 HU [21]. Полученные трехмерные модели суставных хрящей, бедренной, таранной, малоберцовой и большеберцовой кости (с учетом губчатого компонента) были импортированы в программный пакет Materialise 3-Matic, где сглаживались. Медиальный и латеральный мениск коленного сустава моделировались в системе автоматизированного проектирования SolidWorks в соответствии с их анатомическими особенностями и местами их крепления. Все элементы модели экспортировались в формат STEP и импортировались в ANSYS 19.2.

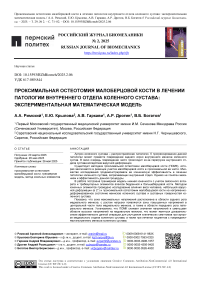

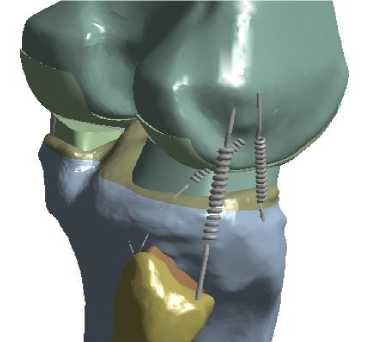

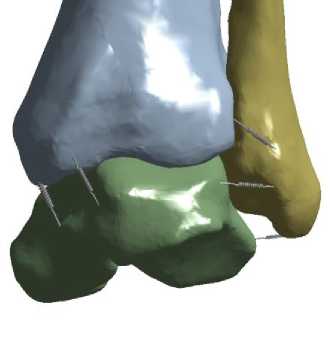

Межкостная мембрана между малоберцовой и большеберцовой костью, а также связочный аппарат коленного и голеностопного сустава моделировались в конечно-элементном пакете ANSYS 19.2. в виде одномерных объектов типа Spring . Места крепления связочных элементов выбраны согласно исследованию J. Morley еt al . [22] (см. рис. 1, а–в ).

В табл. 1 приведены значения жесткости соответствующих элементов модели. Значение жесткости пружинных элементов рассчитывалось согласно формуле:

с =

2 Eh

1 - v2

где E – модуль Юнга; υ – коэффициент Пуассона; h – толщина элемента, жесткость которого моделируется. Межкостная мембрана моделировалась десятью пружинными элементами (см. рис.1, г ).

В рамках данной работы рассматривалась модель нижней конечности человека в положении полного разгибания, вследствие этого в модель коленного сустава включена только передняя крестообразная связка, представленная двумя пружинными элементами, соответствующими передне- медиальному и заднелатеральному пучкам связки.

Все тела приняты однородными, линейноупругими, изотропными, и для каждого заданы механические свойства – модуль Юнга и коэффициент Пуассона (табл. 2).

При исследовании напряженно-деформированного состояние менисков коленного сустава решались задачи статики упругого тела. Таранная кость считалась жестко зафиксированной, бедренная и большеберцовая кости были зафиксированы в корональном и сагиттальном направлениях и свободны в аксиальном.

Ротации бедренной, большеберцовой и малоберцовой костей не ограничивались. Хрящи большеберцовой и бедренной костей жестко скреплялись с соответствующими костями. Между хрящами большеберцовой и бедренной костей был выбран контакт без трения. Мениски в области корней и по их внешнему радиусу жестко крепились к хрящу большеберцовой кости. Контакт верхней поверхности менисков и бедренного хряща, а также нижних поверхностей с хрящом

Таблица 1

Значения жесткостей элементов модели

|

Название |

Жесткость ⋅104, Н/м |

Источник |

|

Дельтовидная связка (передняя порция) |

7,0 |

[23] |

|

Межкостная мембрана |

40,0 |

[24] |

|

Передняя крестообразная связка |

160,0 |

[25] |

|

Передне- латеральная связка |

2,0 |

[26] |

|

Глубокий листок медиальной коллатеральной связки |

3,15 |

[27] |

|

Поверхностный листок медиальной коллатеральной связки |

3,15 |

[27] |

|

Малоберцово-бедренная связка |

3,35 |

[28] |

|

Боковая бедрено-большеберцовая связка |

8,37 |

[28] |

|

Сухожилие подколенной мышцы |

2,86 |

[28] |

|

Передняя большеберцово-малоберцовая связка проксимального сочленения |

14,0 |

[23] |

|

Задняя большеберцово-малоберцовая связка проксимального сочленения |

10,9 |

[29] |

|

Передне- нижняя большеберцово-малоберцовая связка дистального сочленения |

7,8 |

[23] |

|

Передняя таранно-малоберцовая связка |

14,0 |

[23] |

|

Задне- нижняя большеберцово-малоберцовая связка дистального сочленения |

10,1 |

[30] |

|

Задняя таранно-малоберцовая связка |

16,0 |

[23] |

|

Пяточно-малоберцовая связка |

12,0 |

[23] |

|

Дельтовидная связка (большеберцово-пяточная и большеберцово-ладьевидная) |

16,2 |

[23] |

Таблица 2

Механические свойства элементов модели

|

Элемент |

Модуль Юнга, МПа |

Коэф. Пуассона |

Источник |

|

Кортикальная кость |

17000 |

0,30 |

[31] |

|

Губчатая кость |

840 |

0,20 |

[32] |

|

Мениск |

80 |

0,30 |

[33] |

|

Хрящ |

12 |

0,45 |

[33] |

а

б

в

Рис. 1. Модель связочного аппарата нижней конечности: а – коленный сустав; б, в – голеностопный сустав; г – межкостная мембрана

г

большеберцовой кости, не охваченных контактом bonded , рассматривался с коэффициентом трения 0,2 [31].

Модель с учетом варусной деформации в 2°

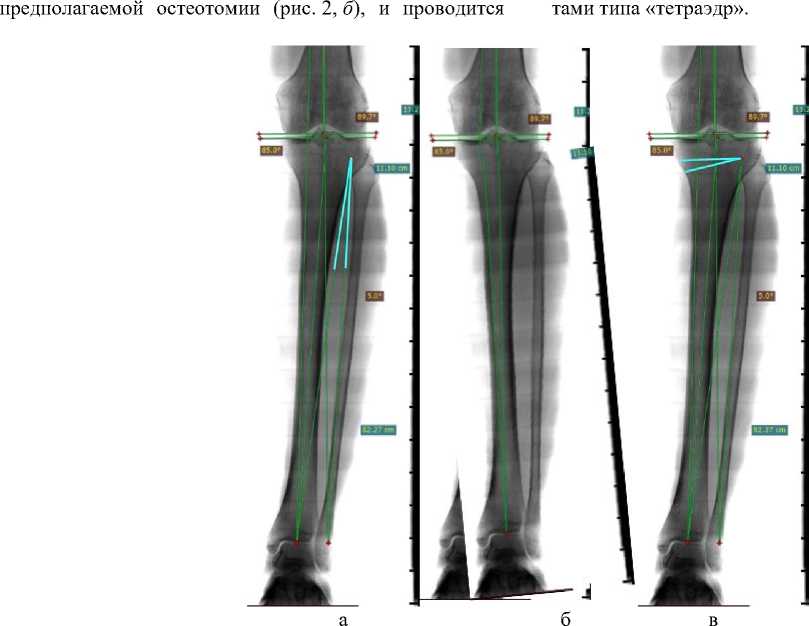

В рамках данного исследования модель рассматриваемой конечности с варусной деформацией в 2°, была получена при помощи иссечения клина в проксимальном метаэпифизе большеберцовой кости. Основанием для моделирования варусной деформации указанным способом был известный в ортопедической хирургии метод высокой остеотомии большеберцовой кости (англ. – high tibial osteotomy (HTO)). Данный метод используется для исправления варусной или вальгусной деформации нижней конечности, когда источником деформации является проксимальный отдел большеберцовой кости [34; 35]. При планировании подобной операции существует методика Миниаци [36], которая применяется на телерентгенограммах обеих нижних конечностей стоя [37]. Путем проведения линий с учетом требуемых изменений осевых взаимоотношений в нижней конечности находится угол расклинивания проксимального отдела большеберцовой кости [38] (рис. 2, а). Сначала проводится механическая ось нижней конечности от центра головки бедренной кости до центра таранной кости. Далее проводится линия от центра головки бедренной кости с учетом требуемых изменений оси нижней конечности (общепринятым является смещение, соответствующее точке Фуджисавы (точка в 62 % от общей длины щели коленного сустава в области латерального отдела сустава) или центру коленного сустава) до уровня голеностопного сустава. После этого определяют линию, по которой будет проходить остеотомия, и отмечают ее вершину – точку вращения корригирующей остеотомии, от нее спускается линия до цен- корригирующая операция (рис. 2, в)

В данной работе для получения модели с углом ва-русной деформации в 2° был использован метод Мини-аци в обратном порядке. Путем той же техники планирования определялся клин, при иссечении которого получался искомый угол деформации нижней конечности.

Технически в программном пакете SolidWorks из трехмерных моделей кортикального и губчатого компонентов большеберцовой кости был вырезан клин с углом, соответствующим деформации нижней конечности, в 2° (обозначим его: «клин в 2°»), после чего по-средствам поворота «клин был закрыт». Разделенные части кортикального и губчатого компонентов большеберцовой кости вновь были объединены.

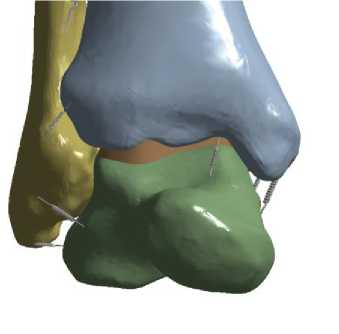

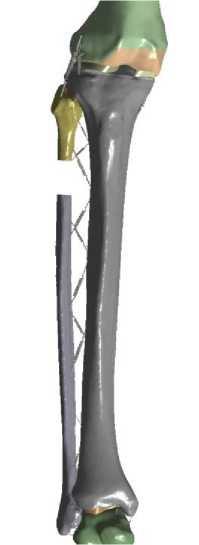

Модель проксимальной остеотомии малоберцовой кости

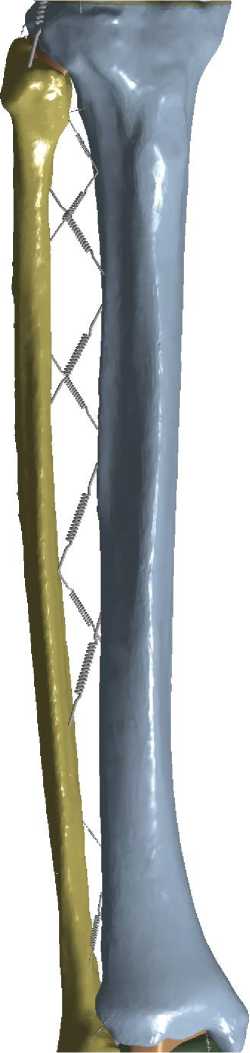

В моделях нижних конечностей (в норме и с варус-ной деформацией), созданных ранее, на расстоянии 8 см от верхушки малоберцовой кости была произведена резекция сегмента малоберцовой кости размером 2 см (рис. 3).

тра голеностопного сустава, а также к вершине линии, Конечно-элементное моделирование проведенной до уровня голеностопного сустава ранее.

Их длина должна быть одинаковой. Угол между этими Трехмерная твердотельная модель правой нижней линиями будет соответствовать углу корригирующей конечности от головки бедренной кости до таранной остеотомии. Далее этот угол прикладывается к месту кости покрывалась десятиузловыми конечными элемен-

Рис. 2. Методика Миниаци: а – расчёт искомого угла расклинивания, цветом выделен искомый угол; б – приложение искомого угла к проксимальному метаэпифизу большеберцовой кости;

в – применение искомого угла с изменением оси конечности

По результатам анализа сеточной сходимости для хрящей и менисков был выбран размер конечных элементов – 1,5 мм, для остальных элементов модели – 3 мм

Действие веса человека моделировалось силой, приложенной к головке бедренной кости и ориентированной согласно механической оси нижней конечности, которая проходит от центра головки бедренной кости до центра таранной кости.

Поскольку зона интереса в статье сконцентрирована на менисках коленного сустава в табл. 3 приведены результаты сеточной сходимости на данном элементе модели в условиях нормальной геометрии сустава без ПОМК с нагрузкой 2400 Н.

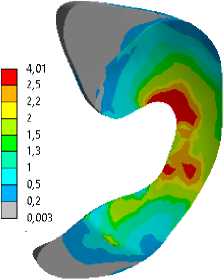

На рис. 4 приведены распределения напряжений по

Мизесу на медиальном мениске в зависимости от размера конечного элемента. Для 1,5 мм и 1 мм наблюдается хорошее совпадение областей с равными диапазонами значений напряжений.

В случае нормальной геометрии нижней конечности в условиях действия нагрузки в 350 Н, моделирующей влияние веса человека в 70 кг, стоящего на двух ногах, на хрящах бедренной и большеберцовой кости были получены распределения напряжений по Мизесу, соответствующие данным, приведенным в работе O.K. Unal et al. [39]. На хряще бедренной кости в данном исследовании получено максимальное значение напряжений по Мизесу 0,108 МПа [39].

Результаты численного эксперимента

Рис. 3. Моделирование проксимальной остеотомии малоберцовой кости

Было проведено исследование влияния величины нагрузки, моделирующей вес человека на напряженно-деформированное состояние менисков.

В данной серии экспериментов к модели нижней конечности в норме прикладывалась нагрузка в 350, 700, 2400, 3600 Н. Верхнее значение в данном ряду (3600 Н) можно ассоциировать с нагрузкой на сустав человека весом 75 кг (нормальный вес мужчины среднего роста), спрыгнувшего с высоты 75 см на две ноги.

Среднее время удара 0,04 с, скорость при свободном падении с высоты x при нулевой начальной скоростью рассчитывается по формуле

V ( t ) = ^g^ ,

Таблица 3

Анализ сеточной сходимости

|

Размер эл-та, мм |

Кол-во узлов |

Кол-во эл-тов |

Мах, МПа |

|

3,5 |

3690 |

1730 |

4,10 |

|

3,0 |

4872 |

2346 |

3,56 |

|

2,0 |

11452 |

6156 |

3,54 |

|

1,5 |

22761 |

13130 |

4,01 |

|

1,0 |

65963 |

41246 |

4,01 |

а

б

в

Рис. 4. Распределения напряжений по Мизесу на медиальном мениске в зависимости от размера конечного элемента: а – 3 мм; б – 1,5 мм; в – 1 мм где g = 9,806 м/с2 – ускорение свободного падения [40]. Согласно основному закону динамики силу F , моделирующую действие веса человека, находят по формуле

0,04 V j Fdt = m j dv.

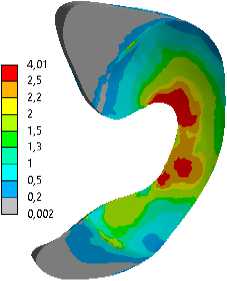

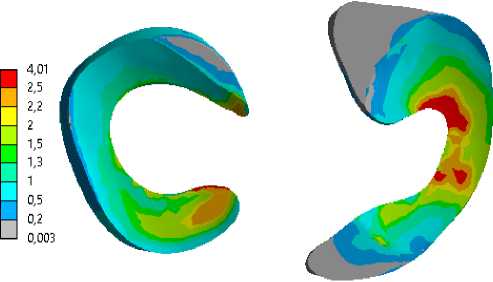

Рис. 5. Распределение напряжений на менисках,

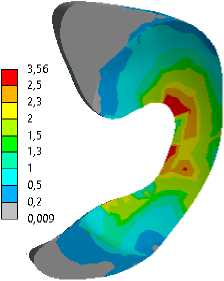

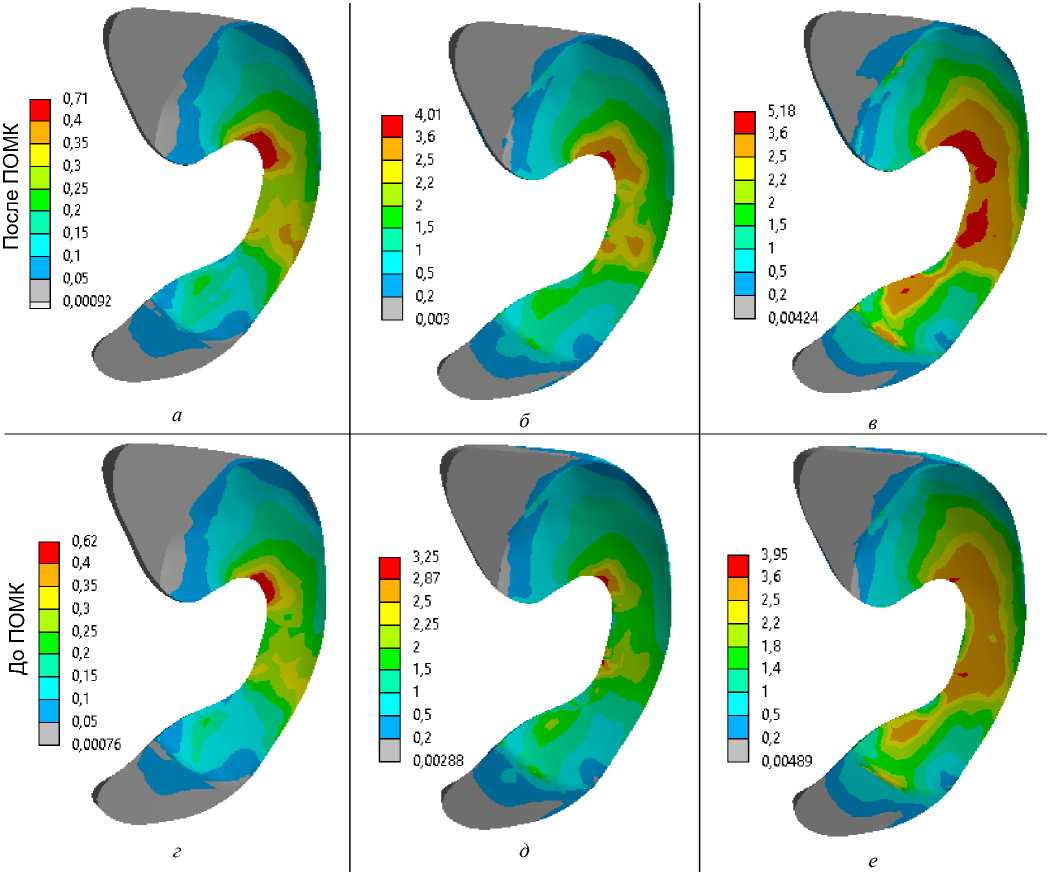

Численный эксперимент показал, что зона максимальных напряжений расположена в области заднего рога и корня медиального мениска, с ростом нагрузки появляются зоны повышенных напряжений в центральной части тела медиального мениска, а также в области переднего рога латерального мениска (рис. 5). Нагрузка в 3600 Н дает максимальное значение напряжений по Мизесу в 5,18 МПа (рис. 6, в ). Минимальный предел прочности тканей мениска согласно работе В.Ш. Вагаповой и соавт. [41], составляет 23 МПа, поэтому значения в 5,18 МПа не должны привести к его разрывам.

Проксимальная остеотомия малоберцовой кости для модели нижней конечности в норме дала снижение максимальных значений напряжений по Мизесу на медиальном мениске. Результаты в зависимости от значения приложенной нагрузки приведены в табл. 4 и на рис. 6.

Здесь можно видеть, что ПОМК при повышенных нагрузках дает более ощутимое падение максимальных значений напряжений – более 23 % – и приводит к нагрузка 2400 Н

Рис. 6. Распределение напряжений по Мизесу в нижней конечности в случае: а , г – нормальной геометрии, нагрузка 350 Н; б , д – нормальной геометрии, нагрузка 2400 Н; в , е – варусной деформации в 2°, нагрузка 3600 Н

уменьшению площади зон повышенных напряжений во всех приведенных на рис. 6 случаях

Варусная деформация в 2° в случае нагрузки в 2400 Н привела к увеличению площади областей высоких напряжений и росту максимальных значений напряжений по Мизесу на 25 % (рис. 7, б ). Зоны высоких напряжений, как и в случае нормальной геометрии, расположены в области заднего рога и корня медиального мениска и центральной части его тела (см. рис. 7, в ).

На рис. 7, в и г, можно видеть уменьшение площади зон повышенных напряжений вследствие проксимальной остеотомии малоберцовой кости. В табл. 5 приве ден процент снижения максимальных значений напряжений по Мизису после ПОМК для случая нормальной геометрии конечности и случая варусной деформации в 2° (нагрузка 2400 Н).

Обсуждение

ПОМК рассматривается как эффективный метод лечения патологий коленного сустава с поражением внутреннего отдела. Множество авторов сообщают об эффективности данной процедуры в отношении клинических и рентгенологических результатов [11; 42; 43]. В то же время данная процедура вызывает ряд споров. Имеющиеся исследования обладают ограниченной

Таблица 4

Максимальные значения напряжений по Мизесу на медиальном мениске в случае нормальной геометрии нижней конечности

|

Нагрузка, Н |

Мах до ПОМК, МПа |

Мах после ПОМК, МПа |

Процент |

|

350 |

0,71 |

0,62 |

12,7 |

|

2400 |

4,01 |

3,35 |

16,5 |

|

3600 |

5,18 |

3,95 |

23,75 |

Таблица 5

Максимальные значения напряжений по Мизесу на медиальном мениске в зависимости от степени варусной деформации

Схожий результат получили в своей работе H. Yazdietal . [44], которые проводили эксперимент на кадаверном материале человека с целью изучения изменений нагрузки в коленном суставе после ПОМК. С помощью фотобумаги, приложенной между суставными поверхностями коленного сустава, они фиксировали пятно контакта до ПОМК и после, давая фиксированную вертикальную нагрузку на нижнюю конечность. Авторы пришли к выводу, что происходит снижение площади распределения нагрузки в медиальном отделе коленного сустава и увеличение в латеральном. Однако механизм данного положения описан не был.

В нашем исследовании имелись ограничения. При построении модели не были учтены мышцы и их динамическое действие на структуры, образующие коленный сустав, а также регистрация нагрузок проводилась в статическом положении полного разгибания конечности. Huang et al . [11] в своем исследовании изучали пациентов до и после выполнения ПОМК. Авторы измеряли пиковый ответ мышц нижней конечности до и после операции. В результате исследования авторы отметили, что мышечный ответ длинной малоберцовой мышцы и двуглавой мышцы бедра увеличился. На основании полученных данных авторы предположили, что после ПОМК происходит конкуренция между латеральной головкой бицепса бедра и длинной малоберцовой мышцей, которая приводит к увеличению напряжения латерального отдела коленного сустава. Qin et al. [45] осуществили проспективное исследование пациентов, которым проводили ПОМК. По рентгенограммам до и после выполнения данной процедуры они наблюдали, как меняется положение малоберцовой кости. Авторы измеряли расстояние от апикальной части малоберцовой кости до плато большеберцовой кости. На основании своих наблюдений авторы пришли к выводу, что после процедуры ПОМК происходит увеличение этого расстояния, другими словами – происходит дистализация малоберцовой кости. Данное обстоятельство также говорит в пользу того, что структуры, крепящиеся к проксимальному отделумалоберцовой кости, влияют на латеральный отдел коленного сустава после ПОМК.

Согласно систематическому обзору M. Ashraf et al. [10], ПОМК показала себя как эффективная процедура при артрозе внутреннего отдела коленного сустава. Однако неясный механизм, отсутствие многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований и достоверных долгосрочных результатов не вызывает доверия у специалистов, занимающихся лечением патологий коленного сустава.

В настоящем исследовании анализ нагрузки на мениски коленного сустава показал, что в модели коленного сустава внутренний мениск имеет большее распределение нагрузки на область заднего рога и места его прикрепления. После выполнения ПОМК уменьшается нагрузка на внутренний мениск, в частности на его задний рог и корень. Отечественные специалисты Л.К. Брижань и соавт. [46] дополняли артроскопические операции на внутреннем мениске ПОМК с целью разгрузки внутреннего отдела коленного сустава, при наличии поражения внутреннего отдела коленного сустава и незначительной варусной деформации коленного сустава. Помимо хороших клинических результатов после ПОМК, они получили смещение механической оси конечности кнаружи, что, как следствие, приводит к разгрузке внутреннего отдела коленного сустава.

Заключение

В работе построена трехмерная модель нижней конечности человека, включающая в себя бедренную, малоберцовую, большеберцовую, таранную кость (с учетом как кортикальных, так и губчатых компонентов), элементы, моделирующие хрящи, покрывающие суставные поверхности бедренной и большеберцовой кости, медиальный и латеральный мениски, межкостную мембрану, связочный аппарат коленного и части голеностопного сустава. На основе этой модели построена модель с учетом варусной деформации, а также модель ПОМК для нормальной геометрии нижней конечности и геометрии с учетом варусной деформации.

Показано, что ткани мениска коленного сустава в условиях полностью разогнутой нижней конечности способны выдерживать нагрузки до 3600 Н без нарушения целостности. Максимальные значения напряжений и зоны повышенных напряжений по Мизесу расположены в области заднего рога и корня медиального мениска, с ростом нагрузки появляются зоны повышенных напряжений в центральной части тела медиального мениска, а также в области переднего рога латерального мениска

Увеличение варусной деформации нижней конечности приводит к росту напряжений на медиальном мениске и увеличению площади зон высоких напряжений, местоположения данных зон остается неизменным.

Проксимальная остеотомия малоберцовой кости приводила к снижению максимальных значений напряжений по Мизесу и уменьшению площади высоких напряжений как в случае нормальной геометрии нижней конечности, так и в случае варусной деформации. В случае варусной деформации описанный эффект был более выражен.

Данное исследование предоставляет объективные трехмерные данные о распределение нагрузки в коленном суставе до и после выполнения ПОМК. Результаты могут являться доказательством улучшения клинических симптомов после ПОМК, которые основаны на изменении распределения нагрузки в коленном суставе, а именно уменьшении нагрузки во внутреннем отделе коленного сустава, в том числе и на внутреннем мениске.