Проксимальный переходный кифозпосле протяженной металлофиксации позвоночника (PJK, PJF).Клинический случай развития осложнения и его лечения

Автор: Басанкин Игорь Вадимович, Тахмазян Карапет Карапетович, Афаунов Аскер Алиевич, Малахов Сергей Борисович, Шаповалов Владимир Константинович, Волынский Алексей Леонидович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель. Продемонстрировать типичную клиническую ситуацию, способствующую развитию PJF и PJK, а также вариант хирургического лечения данных осложнений. Материал и методы. Представлен случай перелома вышележащего над уровнем металлофиксации позвонка и формирования проксимального переходного кифоза (PJF и PJK) у пациентки, оперированной по поводу дегенеративного сколиоза поясничного отдела позвоночника. Неоднократная протяженная стабилизация позвоночника без методов защиты краниального уровня приводила к повторному развитию указанного осложнения. Нами с целью профилактики развития PJF и PJK проведена вертебропластика тел двух позвонков, краниальных от зафиксированных ПДС, и использована гибридная фиксация полимерной лентой на краниальном ПДС. Результаты. Наблюдение в течение года подтверждает хороший результат лечения. Заключение. В представленном клиническом наблюдении использование вертебропластики двух позвонков, краниальных от зафиксированных ПЛС, в объеме 7-8 мл на один позвонок позволило предотвратить возможные развития PJF и PJK, и добиться хорошего клинического результата. Ламинарная ленточная фиксация краниального ПДС обеспечила перевод ригидной протяженной системы в полуригидную в ее проксимальном отделе, что также способствовало профилактике PJF и PJK.

Проксимальный переходный кифоз, перелом смежного позвонка, остеопороз, транспедикулярная фиксация

Короткий адрес: https://sciup.org/142134628

IDR: 142134628 | УДК: 616.711-007.54-001.5-089.227.84-08-06 | DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-2-209-215

Текст научной статьи Проксимальный переходный кифозпосле протяженной металлофиксации позвоночника (PJK, PJF).Клинический случай развития осложнения и его лечения

Транспедикулярная фиксация (ТПФ) в настоящее время является «золотым стандартом» при лечении повреждений и заболеваний и грудного и поясничного отделов позвоночника, требующих коррекции и стабилизации пораженных позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) [1, 2]. Этот метод фиксации позвоночника многими авторами признан как самый надежный. В то же время, при протяженной ТПФ существует довольно высокий риск развития так называемой проксимальной нестабильности, сопровождающейся переломом позвонка, находящегося краниально от фиксированных

МАТЕРИАЛЫ

Примером развития осложнения PJF и PJK у больной, оперированной по поводу дегенеративного заболевания позвоночника и последующего его лечения, является представленный ниже случай из нашей практики.

Больная Ш., 56 лет, госпитализирована в нашу клинику 24.11.2014 г. с диагнозом: дегенеративный

ПДС [3–6]. По результатам некоторых клинических исследований подобные осложнения возникают в 15,3– 19,9 % наблюдений [7, 8]. Эти данные подтверждают актуальность поиска и обоснования мер профилактики переломов позвонков, смежных с зафиксированными ПДС, игнорирование которых может приводить к перелому и проксимальному кифозу (PJF, PJK), что потребует ревизионных оперативных вмешательств.

Цель – продемонстрировать типичную клиническую ситуацию, способствующую развитию PJF и PJK, а также вариант хирургического лечения данных осложнений.

И МЕТОДЫ сколиоз поясничного отдела позвоночника, стеноз позвоночного канала на уровне L2–S1, состояние после микродискэктомии L2–L3 (2001 год), L4–L5 (2009 год), асептический послеоперационный дисцит L2–L3, нарушение фронтального и сагиттального баланса позвоночника. ИБС, стенокардия напряжения I–II фк. Гипер-

тоническая болезнь III ст. (риск 4, ХСН I–II ст., NYHA). Сахарный диабет II типа, средней степени тяжести. Ревматоидный полиартрит I ст. активности, поздняя стадия. Токсико-дисметаболическая полинейропатия, моторно-сенсорная форма. Окклюзивный тромбоз подколенной вены правой н/к без флотации.

При поступлении больная предъявляла жалобы на интенсивные боли в поясничном отделе позвоночника с иррадиацией в нижние конечности, более выраженные справа, усиливающиеся при движениях и ходьбе (до 9 баллов по ВАШ в пояснице, 8 баллов в правой и 6 баллов в левой нижних конечностях). Из анамнеза заболевания установлено, что боли в спине беспокоят более 25 лет. В 2000 году болевой синдром значительно усилился, появилась иррадиация в переднюю поверхность правого бедра. По данным МРТ 2000 года диагностирована правосторонняя парамедианная межпозвоночная грыжа на уровне L2–L3, после чего в 2001 году выполнена операция – микродискэктомия L2–L3. После операции острая радикулярная боль прошла, однако сохранялась постоянная люмбалгия. В 2009 году диагностирована секвестрированная грыжа на уровне L4-L5 слева. В том же году выполнена микродискэктомия L4–L5. В 2014 году люмбалгия и радикуярный болевой синдром значительно усилились. Консервативное лечение стало неэффективно. Госпитализирована в клинику в связи со стойким болевым синдромом и подозрением на спондилодисцит L2–L3.

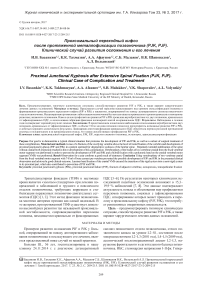

На момент госпитализации общее состояние средней тяжести. Анталгическая походка с опорой на хо- дунки. Объективно выявлены признаки радикулопатии L2 с двух сторон, L3 справа, L4 слева, L5, S1 справа. Рентгенологическое обследование показало отсутствие поясничного лордоза, нарушение фронтальной оси поясничного отдела позвоночника за счет выраженных дегенеративно-дистрофических изменений с формированием правостороннего поясничного сколиоза. Выявлены признаки асептического дисцита L2-L3 и L4-L5, комбинированный дискогенный и артрогенный стеноз позвоночного канала (рис. 1).

26.11.14 больной выполнена операция: ТПФ L2– S1 – os ilium 12-ти винтовой системой. Декомпрессивная фасет-флавэктомия на уровне L2–L5. Ламинэктомия L2–L3. Менингорадикулолиз на уровне L2–L3, L4–L5. Коррекция сколиотической деформации. TLIF L2–S1 (4 ПДС). Продолжительность операции – 420 мин. Кровопотеря – 800 мл.

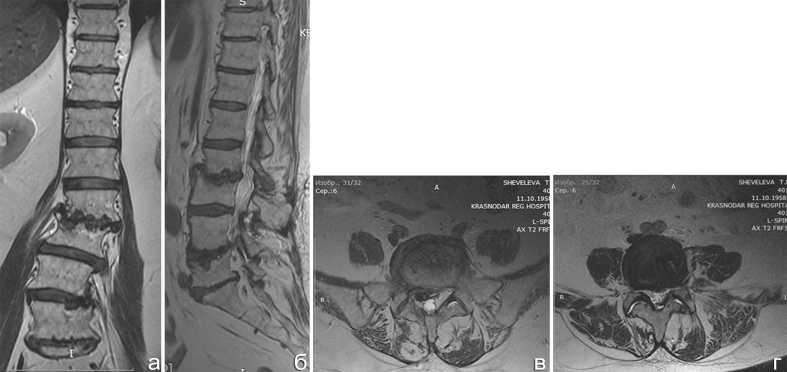

Интраоперационно был выявлен критический стеноз на всех оперированных уровнях, а также эпидуральный фиброз на уровнях L4–L5 слева и L2–L3 справа. На уровне L2–L3 обнаружен достаточно грубый дорзо-ла-теральный рубец с большим количеством мягких тканей на твердой мозговой оболочке (вероятно повреждение ТМО в ходе предыдущей операции с выполненной пластикой). На обоих уровнях (L2–L3 и L4–L5) произведен менингорадикулолиз. На операции достигнута коррекция фронтального и сагиттального профилей позвоночника, выполнена адекватная декомпрессия. Положение винтов и межтеловых имплантов правильное, что подтверждено контрольной КТ (рис. 2).

Рис. 1. МРТ-сканы позвоночника больной Ш. при первичном поступлении в клинику 24.11.2014: а – коронарная проекция; б – сагиттальная проекция; в, г – аксиальные срезы

Рис. 2. КТ-сканы позвоночника (а, б) и спондилограм-мы (в, г) больной Ш. после первой операции в клинике

После операции имело место временное усугубление неврологического дефицита. Снижение мышечной силы в проксимальной группе правого бедра в зоне иннервации L2, L3 корешков до 1,5–2 баллов. В раннем послеоперационном периоде назначалась гормональная, сосудистая и противовоспалительная терапия в сочетании с ФТЛ и ЛФК. Рана зажила первичным натяжением. Двигательная функция восстановилась к 16-м суткам после операции. Выписана домой под наблюдение невролога на 21-е сутки после операции. Проходила реабилитацию в амбулаторных условиях по месту жительства. Полностью адаптировалась к бытовым условиям. Самостоятельно передвигалась без средств дополнительной опоры на расстояниt до 2-4 км ежедневно.

Через 9 месяцев после операции (14.08.2015) после неловкого движения отметила резкое усиление болевого синдрома (до 9 баллов по ВАШ) в верхне-поясничном отделе позвоночника, после чего любые движения в постели вызывали резкое усиление боли.

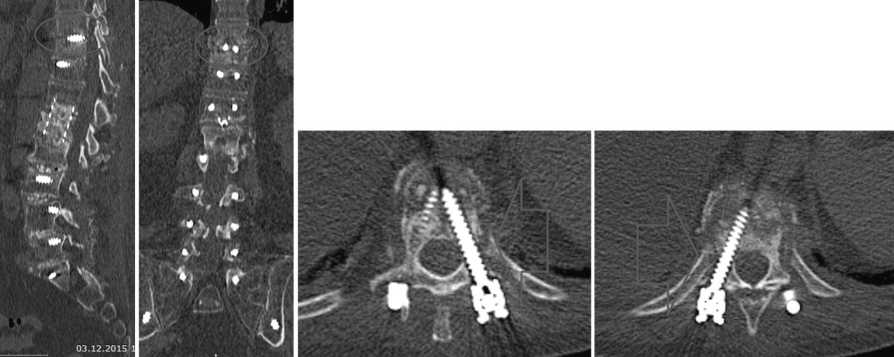

Доставлена в клинику. Выполнена компьютерная томография, которая выявила дестабилизацию винтов в теле L2 и перелом тела L1. Транспедикулярные винты в телах L3, L4, L5, S1 и os ilium стабильны. В межтеловых промежутках L2–S1 формирующийся костный блок (рис. 3).

Для устранения возникшего осложнения больной выполнено этапное хирургическое лечение. Первый этап 18.08.2015: рефиксация позвоночника, ТПФ Th10 – Os Ilium 17-ти винтовой системой с использованием ревизионных винтов на уровне L2 (d = 7 мм).

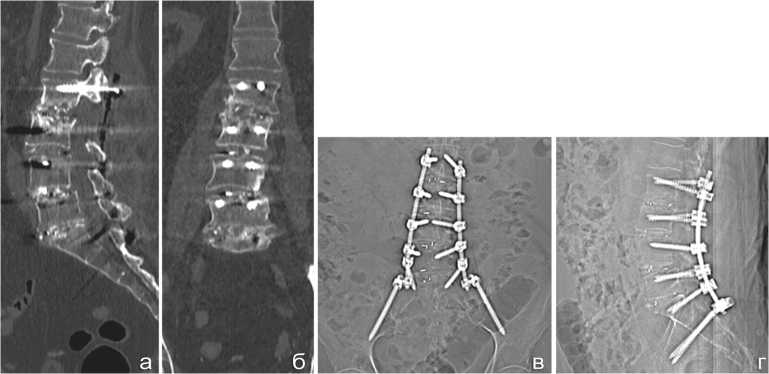

Продолжительность операции – 75 мин. Кровопотеря – 200 мл. Выполненная ревизионная операция купировала болевой синдром. На контрольной КТ фронтальный и сагиттальный профиль позвоночника в норме, положение винтов удовлетворительное (рис. 4). Заживление первичное. Швы сняты на 14-е сутки. Выписана под наблюдение невролога по месту жительства.

14.09.2015 госпитализирована для выполнения второго хирургического этапа. 15.09.2015 произведена операция: левосторонняя торакотомия, диафрагмото-мия, корпорэктомия L1, корпородез Тн12–L2 имплантом контейнерного типа с аутокостью.

Продолжительность операции – 100 мин., кровопотеря – 300 мл. По данным контрольной КТ положение металлоконструкции удовлетворительное. На уровне TLIF L2-S1 – сформированный костный блок (рис. 5). Заживление первичное. 02.10.2015 выписана в удовлетворительном состоянии.

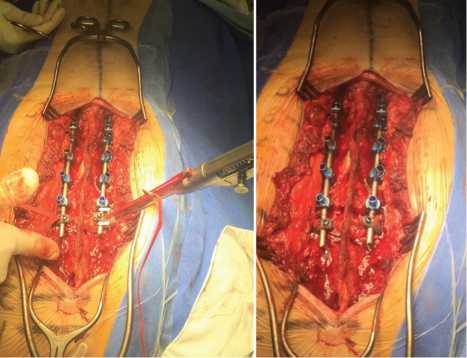

Через 3 месяца после выполнения трансплеврального корпородеза, 02.12.2015 – внезапное появление болевого синдрома в нижне-грудном отделе позвоночника (9 баллов по ВАШ). Больная доставлена в клинику. Выполненная компьютерная томография выявила дестабилизацию винтов в Th10, перелом тела Th9 (рис. 6). Винты ниже Th10 без признаков дестабилизации. На уровне TLIF L2–S1 межтеловой костный блок. Межтеловой имплант Th12–L2 без признаков дестабилизации в стадии формирующегося костного блока.

Рис. 3. КТ-сканы позвоночника больной Ш. с признаками дестабилизации винта в L2 слева. Перелом нижней части позвонка L1

Рис. 4. КТ-реформация позвоночника больной Ш. после рефиксации t h 10 – s1 – o s i lium 18.08.2015

Рис. 5. КТ-сканы позвоночника больной Ш. после корпорэктомии L1, корпородеза Тн12–L2 имплантом контейнерного типа с аутокостью 15.09.2015

Рис. 6. КТ-сканы позвоночника больной Ш. с признаками дестабилизации винта в Th10 и переломом тела Th9

Повторно произошедший PJF и появившийся PJK являлись показанием к ревизионной операции, предусматривающей увеличение протяженности фиксации в краниальном направлении. Было принято решение об использовании гибридной фиксации с ламинарными краниальными элементами, а также профилактики PJF путем вертебропластики смежного позвонка, краниального по отношению к стабилизируемым ПДС. С учетом планируемой схемы стабилизации позвоночника верхним позвонком для имплантации транспедикулярных винтов был выбран Th6. Th4 и Th5 мы оставили для профилактических мероприятий, в качестве которых была запланирована пункционная вертебропластика Th4 и Th5 позвонков и ламинарная фиксация системой «Universal Clamp» за дугу Th5 (рис. 8). В случае отсроченного возникновения перелома (PJF) над металлоконструкцией и позвонками с профилактической вертебропластикой (Th3) мы оставили шанс на продление металлоконструкции до уровня окципитоспондилодеза с точками фиксации в верхне-грудном отделе (Th1, Th2).

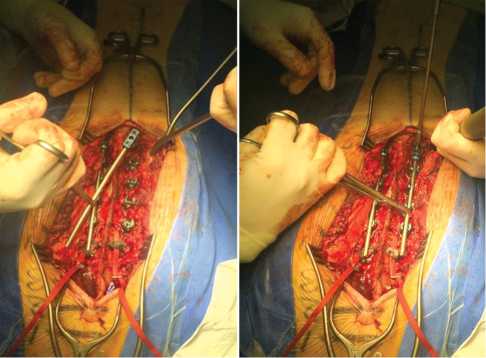

7.12.2015 выполнена операция: транспедикулярная рефиксация позвоночника ТПФ Th6 – Os Ilium с дополнительной ламинарной фиксацией Th5 системой «Universal Clamp». Пункционная цементная вертебропластика тел Th4, Th5. С целью уменьшения травматичности, длительности операции и кровопотери было принято решение о неполном доступе только к краниальной части спинальной конструкции и неполной замене стержней. Для этого использовали коннекторы для штанг d = 5,5 мм (конец в конец) (рис. 7, 8.). Продолжительность операции составила 60 мин., кровопотеря – 400 мл.

Для публикации данного материала было получено информированное согласие пациентки Ш. об использовании ее неперсонифицированных медицинских данных.

Рис. 7. Монтаж краниально удлиняющей части конструкции. Соединение с ранее установленной конструкцией при помощи коннекторов

Рис. 8. Монтаж ламинарных фиксаторов на вершине протяженной конструкции (Th5)

РЕЗУЛЬТАТЫ

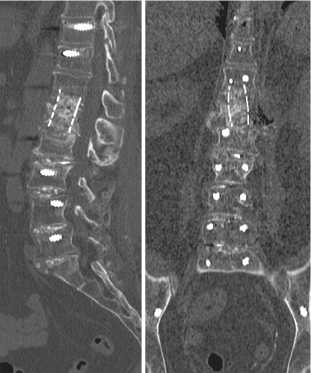

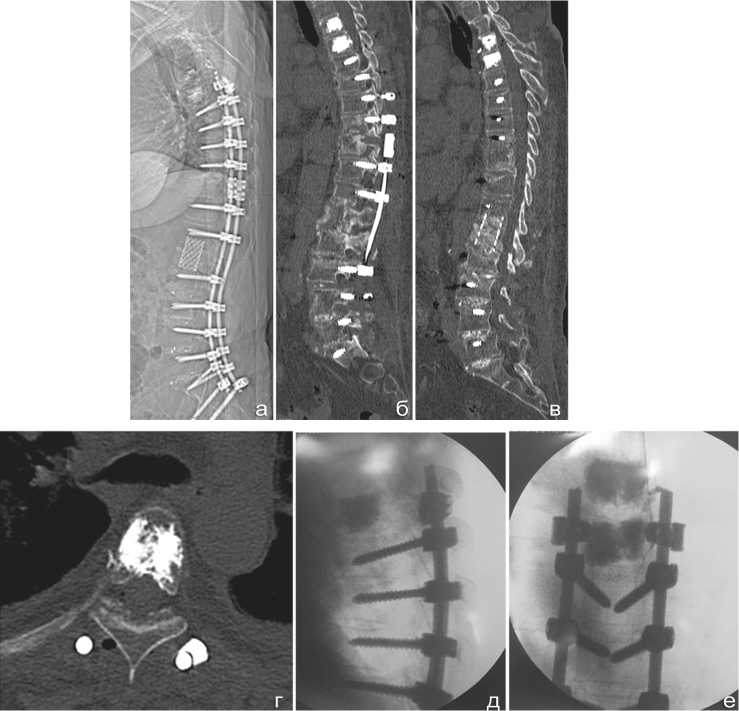

Контрольный осмотр пациентки проведен в августе 2016 и январе 2017 года (рис. 9). Самочувствие удовлетворительное. Передвигается самостоятельно без дополнительных средств опоры. Болевой синдром в спине в покое – 2 балла, при ходьбе – 4 балла по ВАШ. Болевой синдром в ногах в покое – 1 балл, при ходьбе – 2 бала по ВАШ. В течение дня ходит до 4-6 км.

По данным контрольной КТ позвоночник фиксирован протяженной гибридной металлоконструкцией Th5–Os Ilium. В телах Th4, Th5 выполнена вертебропластика. Уровень Th5 фиксирован ламинарной лентой «Universal Clamp». На уровне Th9–Th11 – соединительные коннекторы. Положение межтеловых имплантов удовлетворительное. Признаков дестабилизации металлоконструкции нет (рис. 10).

Рис. 9. Внешний вид пациентки после проведенного хирургического лечения

Рис. 10. Контрольные рентгенограммы и КТ-сканы позвоночника больной Ш. после завершения хирургического лечения. Позвоночник фиксирован протяженной гибридной металлоконструкцией Th5-Os Ilium (а, б, в). На уровне Th9-Th11 – соединительные коннекторы (а, б). В телах Th4, Th5 выполнена вертебропластика (г, д, е). Уровень Th5 фиксирован ламинарной лентой «Universal Clamp» (д, е)

ДИСКУССИЯ

Одним из путей профилактики PJF и PJK при протяженной металлофиксации позвоночника является применение гибридных систем с использованием крюков или полимерных лент на краниальных ПДС. Гибридная система формирует полуригидный участок над жестко стабилизированными ПДС, что уменьшает вероятность указанных выше осложнений [4]. Нами с целью профилактики развития PJF и PJK предложена вертебропластика тела смежного позвонка, краниального от зафиксированных ПДС [9]. Эффективность этого метода профилактики была доказана в экспериментальных исследованиях [10, 11].

Представленный клинический случай подтверждает, что при использовании ТПФ наиболее слабым в механическом отношении является верхний из стабилизированных позвонок и смежный с ним крани-ально расположенный позвонок. Несмотря на наличие остеопороза, ни один из винтов в средней и нижней части конструкции за время наблюдения не был дестабилизирован. Выполнение межтелового спондилодеза обеспечило формирование вентрального костно-металлического блока, что, на наш взгляд, гарантирует стабильность металлоконструкции на протяжении сросшихся ПДС. Тем не менее, верхний инструментированный позвонок и смежный с ним краниальный позвонок оставались проблемными. Причиной этому, по нашему мнению, являются особые нефизиологичные механические условия, возникающие в переходной зоне между жестко фиксированными ПДС и свободным подвижным краниально расположенным участком позвоночника. Наличие остеопороза создает предпосылки для более быстрой дестабилизации проксимальной пары винтов и перелома краниального позвонка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленном клиническом наблюдении использование вертебропластики двух позвонков, краниальных от зафиксированных ПЛС, в объеме 7-8 мл на каждый позвонок позволило предотвратить возможное развитие PJF и PJK и добиться хорошего кли- нического результата. Ламинарная ленточная фиксация краниального ПДС обеспечила перевод ригидной протяженной системы в полуригидную в ее проксимальном отделе, что также способствовало профилактике PJF и PJK.

Список литературы Проксимальный переходный кифозпосле протяженной металлофиксации позвоночника (PJK, PJF).Клинический случай развития осложнения и его лечения

- Крутько А.В. Хирургическая тактика и организация специализированной помощи больным с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями поясничного отдела позвоночника: автореф. дис.. д-ра мед. наук. Новосибирск, 2012.

- Ортопедические аспекты хирургического лечения больных дегенеративно-дистрофическими заболеваниями пояснично-крестцового отдела позвоночника/В.М. Шаповалов, А.К. Дулаев, Ю.А. Шулев, В.П. Орлов, К.А. Надулич, А.В. Теремшонок//Хирургия позвоночника. 2005. № 3. С. 61-70.

- Type of anchor at the proximal fusion level has a significant effect on the incidence of proximal junctional kyphosis and outcome in adults after long posterior spinal fusion/H. Hassanzadeh, S. Gupta, A. Jain, M.H. El Dafrawy, R.L. Skolasky, K.M. Kebaish//Spine Deform. 2013. Vol. 1, No 4. P. 299-305 DOI: 10.1016/j.jspd.2013.05.008

- Evaluation of proximal junctional kyphosis in adolescent idiopathic scoliosis following pedicle screw, hook, or hybrid instrumentation/M.D. Helgeson, S.A. Shah, P.O. Newton, D.H. Clements 3rd, R.R. Betz, M.C. Marks, T. Bastrom; Harms Study Group//Spine. 2010. Vol. 35, No 2. P. 177-181 DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181c77f8c

- Proximal junctional kyphosis in adolescent idiopathic scoliosis following segmental posterior spinal instrumentation and fusion: minimum 5-year follow-up/Y.J. Kim, K.H. Bridwell, L.G. Lenke, J. Kim, S.K. Cho//Spine. 2005. Vol. 30, No 18. P. 2045-2050.

- Proximal junctional kyphosis in adolescent idiopathic scoliosis after 3 different types of posterior segmental spinal instrumentation and fusions: incidence and risk factor analysis of 410 cases/Y.J. Kim, L.G. Lenke, K.H. Bridwell, J. Kim, S.K. Cho, G. Cheh, J. Yoon//Spine. 2007. Vol. 32, No 24. P. 2731-2738.

- Proximal junctional vertebral fracture-subluxation after adult spine deformity surgery. Does vertebral augmentation avoid this complication? A case report/N. Fernández-Baíllo, J.M. Sánchez Márquez, F.J. Sánchez Pérez-Grueso, A. García Fernández//Scoliosis. 2012. Vol. 7, No 1. P. 16 DOI: 10.1186/1748-7161-7-16

- Trout A.T., Kallmes D.F., Kaufmann T.J. New fractures after vertebroplasty: adjacent fractures occur significantly sooner//AJNR Am. J. Neuroradiol. 2006. Vol. 27, No 1. P. 217-223.

- Афаунов А.А., Тахмазян К.К., Лысых Е.Г. Хирургическое лечение повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза//Проблемы остеопороза в травматологии и ортопедии: материалы V конф. с междунар. участием. М., 2012. С. 56-57.

- Способ профилактики переломов смежных позвонков при транспедикулярной фиксации на фоне остеопороза/И.В. Басанкин, К.К. Тахмазян, А.А. Афаунов, Д.А. Пташников, О.Н. Понкина, Н.С. Гаврюшенко, С.Б. Малахов, В.К. Шаповалов//Хирургия позвоночника. 2016. Т. 13, № 3. С. 8-14.

- Use of vertebroplasty to prevent proximal junctional fractures in adult deformity surgery: a biomechanical cadaveric study/K.M. Kebaish, C.T. Martin, J.R. O’Brien, I.E. LaMotta, G.D. Voros, S.M. Belkoff//Spine J. 2013. Vol. 13, No 12. P. 1897-1903 DOI: 10.1016/j.spinee.2013.06.039