Пролапс митрального клапана: малая аномалия сердца, неспецифическое проявление наследственных нарушений соединительной ткани или самостоятельный синдром?

Автор: Тимофеев Е.В., Малев Э.Г., Земцовский Э.В., Реева С.В.

Журнал: Juvenis scientia @jscientia

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 1 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

В обзорной статье представлены современные представления о пролапсе митрального клапана. Отражены вопросы патогенеза, диагностических критериев первичного и вероятного пролапса, подробно рассмотрены вопросы эпидемиологии. Отмечены проблемы, связанные с существенной гипердиагностикой этого состояния в нашей стране (до 36,8%), что связано с игнорированием международных согласованных алгоритмов и неверной трактовкой полученных при эхокардиографии результатов. При использовании парастернальной двухкамерной позиции и выборе диагностического порога в 3 мм и более, пролапс митрального клапана выявляется у 4,3% практически здоровых молодых людей, что сопоставимо с популяционными мировыми исследованиями, при отсутствии половых различий. Обсуждено место пролапса митрального клапана в алгоритмах диагностики наследственных синдромов - Марфана и Элерса-Данло, его плейотропность, что следует учитывать при стратификации риска развития клинически значимых событий и при вероятном пролапсе. Обозначены ситуации, позволяющие трактовать пролапс митрального клапана как самостоятельный наследственный синдром или малую аномалию сердца. Изложены современные представления о патогенезе пролапса митрального клапана, роли трансформирующего фактора роста-β в прогрессировании миксоматозной дегенерации створок и проявлений кардиомиопатии. Показано прогностическое значение первичного пролапса при его естественном течении - прогрессирование миксоматоза створок, митральной недостаточности, расширения магистральных сосудов.

Пролапс митрального клапана, распространенность, болезнь барлоу, фиброэластиновая недостаточность, наследственные нарушения (дисплазии) соединительной ткани, малые аномалии сердца, синдром марфана, синдром элерса-данло, синдром льюиса-дитца, синдром стиклера

Короткий адрес: https://sciup.org/14123693

IDR: 14123693

Текст обзорной статьи Пролапс митрального клапана: малая аномалия сердца, неспецифическое проявление наследственных нарушений соединительной ткани или самостоятельный синдром?

This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

В группу наследственных нарушений соединительной ткани (ННСТ) включают генерализованные заболевания, обусловленные дефектом генов, кодирующих один из составных элементов соединительной ткани [1]. В настоящее время к ННСТ относят большое количество заболеваний: несовершенный остеогенез, синдром Элерса-Данло, cutis laxa (синдром вялой кожи), pseudoxanthoma elasti-cum (эластическая псевдоксантома), синдром Марфана и другие фибриллинопатии (синдромы Льюиса-Дитца, Шпринцена-Голдбер-га, Вейлля-Маркезани, семейной аневризмы грудной аорты, врожденная контрактурная арахнодактилия) и многие другие [2]. Обусловлены они мутациями генов, кодирующих различные типы коллагена, фибриллина, некоторых ферментов, транспортных и регуляторных белков. При большинстве ННСТ наблюдается поражение сердечно-сосудистой системы различной степени выраженности, обусловленное наличием экстрацеллюлярного матрикса в эндокардиальном слое, в интерстициальном пространстве между кардиомиоцитами, клапанах сердца, аорте и легочной артерии.

Пролабирование митрального клапана (МК), обусловленное генетическим дефектом соединительной ткани, наблюдается при синдромах Марфана [3–7] Льюиса-Дитца [8], Элерса-Данло [9, 10], эластической псевдоксантоме [11, 12], врожденной контрактурной арахнодактилии [13], несовершенном остеогенезе [14], синдроме Стиклера [15, 16] и, преимущественно, объясняется нарушением опорной функции фиброзного слоя МК. Пролабирование МК является хоть и частым (в особенности при синдроме Марфана), но не специфичным проявлением большинства ННСТ. Так пролапс митрального клапана (ПМК), как один из признаков, оценивается лишь в один балл при определении степени системного вовлечения соединительной ткани при синдроме Марфана [17].

Также следует подчеркнуть, что лишь 1–2% пациентов с ПМК имеют одно из описанных

ННСТ [14]. Такой же вывод можно сделать при сопоставлении распространенности ННСТ, которые встречаются очень редко — 1:5000– 75000, и ПМК, распространенность которого оценивается в 2,4% от общей популяции [18– 21]. Таким образом, большинство случаев ПМК не связаны с другими ННСТ и имеют самостоятельную этиологию. При этом неоднократно предпринимаемые попытки связать формирование ПМК с дефектом одного из фибриллярных компонентов экстрацеллюлярного матрикса, не увенчались успехом [14, 22, 23].

Изменения экстрацеллюлярного матрикса в миокарде при ННСТ также могут сопровождаться нарушениями его сократимости и релаксации, приводя к снижению фракции выброса левого желудочка (ЛЖ) и ухудшению показателей раннего диастолического наполнения. Подобные изменения были многократно описаны для синдрома Марфана [24, 25]. Однако лишь единичные исследования указывают на наличие систолической и диастолической дисфункции ЛЖ у части пациентов с классическим и гипермобильным типом синдрома Элерса-Данло [26], синдромом Льюиса-Дитца [27], а также на нарушение диастолической функции при несовершенном остеогенезе и эластической псевдоксантоме [28]. Патогенез этих изменений до конца не ясен. Также ранее не описывались нарушения функции миокарда ЛЖ при ПМК.

При пролапсе митрального клапана, как и при других ННСТ, имеются системные проявления дефекта соединительной ткани. Так при ПМК значимо чаще встречаются деформация грудной клетки — воронковидная [29–32] и килевидная [33–35], сколиоз [36, 37], синдром прямой спины [38], долихостеномелия и арахнодактилия [39], гипермобильность суставов [40, 41] и изменения кожи [42].

Таким образом, в тех случаях, когда не удается выявить другие моногенные ННСТ, первичный ПМК следует расценивать в качестве одного из ННСТ, имеющего как кардиальные, так и экстракардиальные проявления, могущие оказать существенное влияние на клини- ку и прогноз данного заболевания.

Помимо наследственных синдромов выделяют ряд диспластических фенотипов, объединенных на основе общности внешних и/ или висцеральных признаков и характеризующихся более доброкачественным течением: марфаноподобный фенотип, марфаноидная внешность, элерсоподобный фенотип, доброкачественная гипермобильность суставов, неклассифицируемый фенотип. При исключении первичного ПМК, пролабирование створок, без их утолщения и значимой митральной регургитации, может сопровождать эти диспластические фенотипы, подобно тому, как миксоматозный ПМК сопровождает ННСТ [43, 44].

Существует также подход, в рамках которого пролапс митрального клапана рассматривается в качестве лишь одной из малых аномалий сердца (МАС) [45]. Сам термин «малые аномалии сердца» сегодня не имеет согласованного определения. К группе МАС одни исследователи причисляют любые аномалии, выявляемые при морфологическом исследовании [46], другие рассматривают ее как клинико-эхокардиографическое понятие, включающее именно те аномалии, которые удается выявить прижизненно в процессе эхокардиографического исследования [47].

В англоязычной литературе термин МАС не используется как единое понятие, позволяющее объединить все гемодинамически малозначимые аномалии соединительнотканного каркаса и клапанного аппарата сердца. Под терминами “cardiac abnormalities”, “structural heart anomalies”, “cardiac anomalies”, “morphological abnormalities” и “structural cardiac abnormalities”, как правило, объединены аневризма межпредсердной перегородки, открытое овальное окно, удлиненный евстахиев клапан, сеть Киари, вторичный дефект межпредсердной перегородки и пролапс митрального клапана [48–50].

Также некоторые авторы рассматривают первичный ПМК в качестве одного из многих проявлений недифференцированной диспла- зии соединительной ткани — совокупности всех признаков, свойственных наследственным нарушениям соединительной ткани [51], или т. н. «диспластического сердца» [52]. Вместе с чрезвычайной гипердиагностикой, имеющей место в нашей стране [53, 54], это привело к недооценке значимости и распространенному мнению о ПМК как «эхокардиографической болезни».

В настоящее время существует несколько классификаций пролапса митрального клапана. В большинстве из них имеется разделение на первичный и вторичный [55]. Первичный ПМК является самостоятельным генетически детерминированным заболеванием и подразделяется в свою очередь, согласно рекомендациям АСС/АНА, на семейный и несемейный [55]. Вторичный пролапс створок МК наблюдается при ИБС (ишемическая дисфункция папиллярных мышц), острой ревматической лихорадке (типичный ПМК с диффузными дегенеративными изменениями был описан при остром ревматическом вальвули-те в регионах, где ревматическая лихорадка является эндемическим заболеванием), при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся уменьшением размеров ЛЖ и кольца митрального клапана (гипертрофическая кардиомиопатия, легочная гипертензия, дефект межпредсердной перегородки, дегидратация, синдром прямой спины и воронкообразная деформация грудной клетки) [56, 57]. Существуют разногласия относительно включения пролапса при других ННСТ (синдромах Марфана, Льюиса-Дитца и Элерса-Данло) в понятие первичного или вторичного ПМК [55].

Эхокардиографически различают классический (при толщине створок 5 мм и более) и неклассический (толщина створок менее 5 мм) пролапс митрального клапана [55, 58] (рис. 1).

Термин классический ПМК отражает наличие миксоматозной дегенерации створок и используется в качестве синонима первичного миксоматозного ПМК (болезни Барлоу) [57, 59]. Отсутствие утолщения створок

Примечание: стрелкой помечено удлинение (20 мм) и утолщение (7 мм) задней створки МК при классическом ПМК

Рисунок 1. Классический (справа) и неклассический (слева) ПМК (парастернальное продольное сечение) (собственное наблюдение)

(неклассический ПМК) позволяет делать вывод об отсутствии признаков миксоматозной дегенерации.

Использование нескольких общепризнанных классификаций (этиологической, пато-морфологической и эхокардиографической) для более полного описания патологического состояния и разграничения групп пациентов с различными формами заболевания позволяет точнее определить прогноз и выбрать правильную тактику лечения в каждом отдельном случае. Попытка их синтеза была предпринята в первом пересмотре российских рекомендаций по диагностике и лечению ННСТ, в котором предложено различать несколько вариантов ПМК [60]:

-

1) Плейотропное проявление некоторых классифицируемых ННСТ (синдромы Марфана, Элерса-Данло и др.).

-

2) Самостоятельный клинически и прогностически значимый синдром: первичный семейный ПМК (familial mitral valve prolapse — MIM 157700), первичный миксоматозный ПМК (myxomatous mitral valve prolapse — MIM 607829 или 610840) — при отсутствии признаков одного из моногенных ННСТ, в случае выявления у лиц молодого возраста ПМК с гемодинамически значимой митральной регургитацией и/или миксоматозной дегенерацией створок.

-

3) Малая аномалия сердца, часто сопровождающая другие классифицируемые и неклас-сифицируемые диспластические синдромы. При исключении синдрома ПМК пограничное пролабирование створок без их утолщения и значимой митральной регургитации может быть расценено как один из вариантов малых аномалий сердца.

Эпидемиология ПМК. Долгое время считалось, что распространенность пролапса митрального клапана в большой степени зависит от этнической принадлежности, пола, возраста обследованной популяции и достигает 7–8 % и более [61, 62]. Однако после определения согласованных диагностических порогов в конце 90-х годов XX века, результаты различных исследований существенно изменились [63–65]. Таким образом, мы можем полагаться лишь на исследования последних двух десятилетий, которые оценивают распространенность ПМК с очень небольшим разбросом, в пределах 0,6–2,7%. Бόльшие значения, полученные в последние 25 лет XX века, являются следствием существенной гипердиагностики. Результаты единственного большого эпидемиологического исследования — Framingham Heart Study, в ходе которого была оценена распространенность ПМК, также свидетельствуют о низкой распространенности данной патологии в общей популяции. В рам- ках Framingham Heart Study были проанализированы эхокардиограммы, выполненные в ходе пятого этапа обследования (с 1991 по 1995 годы) второго поколения участников исследования. Из 3736 обследованных только 3491 имели адекватные эхокардиограммы, пригодные для оценки митрального клапана. Лишь у 83 из них (2,4%) был выявлен пролапс митрального клапана: у 47 (1,3%) — классический, у 37 (1,1%) — неклассический [20]. При этом в ходе Фремингемского исследования не было получено различий по полу и возрасту между группами лиц с ПМК и без него. Однако, в исследовании принимали участие субъекты от 26 до 84 лет (средний возраст — 56,7±1,5 лет), и, следовательно, оно не отражает распространенность ПМК в популяции лиц молодого возраста.

Что касается этнических различий в распространенности ПМК, то по данным исследования SHARE (Study of Health Assessment And Risk in Ethnic Groups), не было получено значимых различий в распространенности ПМК между проживающими в Канаде лицами европейского (3,1%), китайского (2,2%) и южноазиатского (2,7%) происхождения [65]. Схожие данные по распространенности получены для американских индейцев по данным Strong Heart Study — 1,7%, но более низкие для афроамериканцев по данным исследования CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) — 0,43% [66]. Совершенно иные данные о распространенности ПМК публикуются для российской популяции. Так, встречаемость ПМК среди поступающих на службу в органы МВД в республике Татарстан в возрасте 20–30 лет, по данным М.В. Потаповой и соавт. (2009), составляет 22,1% [54]. Среди же студентов Челябинской государственной медицинской академии в возрасте 20–24 лет (186 женщин и 86 мужчин), считающих себя практически здоровыми, ПМК выявляется в 36,8% случаев [53]. Можно предположить, что в обеих представленных работах мы имеем дело со значительной гипердиагностикой, которая может быть объяснена только несоблюдением меж- дународных и национальных рекомендаций по диагностике ПМК [55, 67–69].

Таким образом, результаты проведенных к настоящему времени исследований позволяют утверждать, что распространенность первичного ПМК не зависит от пола, возраста и этнической принадлежности обследуемой группы.

По нашим данным, при ретроспективной оценке 16185 эхокардиограмм, выполненных по различным клиническим причинам в консультативно-диагностическом центре ФМИЦ им. В.А. Алмазова с 2008 по 2011 годы, ПМК был выявлен у 213 человек (1,3%), среди них классический у 118 человек (0,7%) и неклассический у 95 (0,6%). Сопоставление нашего исследования с результатами крупнейшего эпидемиологического Фремингемского исследования и других работ, посвященных оценке встречаемости ПМК, позволяет нам говорить о том же уровне распространенности этой патологии среди наших пациентов. Следует подчеркнуть, что проведенное нами исследование не является эпидемиологическим, поскольку оценивает распространенность ПМК у лиц, которым была выполнена эхокардиография в лечебном учреждении, по тем или иным клиническим причинам. Однако, оно позволяет получить представление о доле ПМК среди другой кардиальной патологии и о встречаемости ПМК по обращаемости в Российской Федерации. Различий по возрасту и гендерному составу групп пациентов с ПМК и без него не было. Средний возраст пациентов с ПМК составил 50,1±19,5 лет, против 51,6±18,9 лет в остальной обследованной популяции (р=0,25). В группе ПМК женщин было несколько больше, чем мужчин (122 женщины и 91 мужчина, 57% и 43%, соответственно), однако в общей обследованной группе пациентов это соотношение было схожим (52% и 48%, соответственно, р=0,15) [74].

В ходе нашего и Фремингемского исследования не было получено различий по возрасту между группами лиц с ПМК и без него [20]. Поскольку миксоматозная дегенерация и фиброэластиновая недостаточность — это патологические процессы развивающиеся и прогрессирующие с возрастом [71], мы вправе ожидать, что у лиц молодого возраста ПМК должен встречаться еще реже. Результаты исследования CARDIA [66] и исследования S. Sattur et al. (2010) [71], которые выявили ПМК у лиц молодого возраста примерно в 1% случаев, подтверждают это суждение. Однако, принимая во внимание чрезвычайную гипердиагностику ПМК у молодых людей в Российской Федерации, в том числе при обследовании лиц призывного возраста [53, 54], мы сочли необходимым оценить истинную распространенность ПМК в данной возрастной группе.

В ходе скриннингового исследования РЕПЛИКА (Распростран Е нность П ролапса митра Л ьного К лапана у лиц молодого возраст А ) мы последовательно обследовали 234 практически здоровых лиц молодого возраста (средний возраст 20,1±1,6 лет, 32% юношей и 68% девушек), студентов 3 курса Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. При трансторакальной эхокардиографии ПМК выявлялся у 10 из 234 человек (4,3%), что несколько больше, но значимо не отличается от результатов Фремингемского исследования (χ2=3,24; р=0,07). Гендерное распределение в группе с ПМК (м/ж: 40/60%) также не отличалось от гендерного распределения всех обследованных (32/68%, р=0,29) и во Фре-мингемском исследовании (40/60%, р=1,0). Классический ПМК (с утолщением створок 5 мм и более, свидетельствующим об их миксоматозной дегенерации) выявлен у трех обследованных лиц молодого возраста (1,3%), что соответствует результатам Фремингем-ского исследования (1,3%, р=1,0). Неклассический ПМК (пролабирование 3 мм и более, без миксоматоза) встречался в обследованной нами молодой популяции значимо чаще (7 человек, 3% случаев), чем в популяционном Фремингемском исследовании (1,1%, р<0,01). Из обследованных с неклассическим

ПМК четверо были девушки и трое юноши, что соответствует половому распределению всей обследуемой группы (р=0,54) и результатам Фремингемского исследования (р=0,88). Таким образом, можно предположить, что встречаемость миксоматозного ПМК, который является генетически обусловленной патологией [69], не зависит от возраста обследуемых. Немиксоматозный неклассический ПМК, напротив, значимо чаще встречается у лиц молодого возраста. При этом не подтверждается общепринятый тезис о большей его распространенности среди лиц женского пола [70].

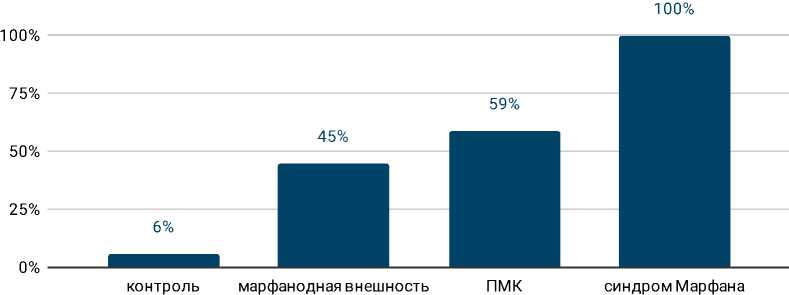

Патогенез ПМК. В последнее время активно развивается лабораторная и генетическая диагностика различных ННСТ. В первую очередь это касается фибриллинопатий, к которым относятся синдромы Марфана, Льюиса-Дитца и другие. Особое внимание уделяется активации трансформирующего фактора роста-β (TGF-β). Известно, что белки семейства TGF-β оказывают влияние на рост и дифференцировку многих типов клеток, в том числе и в постнатальном периоде [71, 72]. В частности, воздействие TGF-β на остеобласты способствует повышению синтеза коллагена с одновременным угнетением ферментов деградации экстрацеллюлярного матрикса [73]. Сейчас известно, что активация этого каскада характерна для некоторых фибриллинопатий, в первую очередь — синдрома Марфана [74]. Высокие концентрации TGF-β рассматривают в качестве возможного патогенетического звена развития кардиомиопатии при ПМК. Обладая профибротическим действием, этот цитокин при повышении сывороточной концентрации способствует развитию локального фиброза миокарда в месте прикрепления папиллярных мыщц, испытывающих большую нагрузку при пролабировании створок [75, 76]. Высокие концентрации TGF-β определяются при многих ННСТ — синдромах Марфана и Льюиса-Дитца, ПМК, а также некоторых диспласти-ческих фенотипах — марфаноподобном фенотипе и марфаноидной внешности (рис. 2)

Рисунок 2. Превышение пороговых уровней изоформ TGF-β1 и / или TGF-β2 в сыворотке крови пациентов с синдромом Марфана, ПМК и марфаноидной внешностью.

[77–79]. С высокой активностью TGF-β ассоциированы нарушения локальной сократимости левого желудочка и желудочковые аритмии.

Значение концентрации TGF-β1 в сыворотке крови более 7 нг/мл позволяет с чувствительностью 75% (95% ДИ: 59,4–99,4) и специфичностью 100% (95% ДИ: 74,1–100; р<0,0001) выделить молодых пациентов, у которых будет наблюдаться утолщение задней створки митрального клапана при естественном течении пролапса митрального клапана. Также, согласно проспективному 15-летнему наблюдению, пациенты с концентрацией TGF-β1 в сыворотке крови более и менее 7 нг/ мл значимо отличались по приросту глубины пролапса — 1,3±0,9 мм против 0,5±0,7 мм (р<0,0001) и приросту диаметра аорты — 3,2±1,5 мм против 1,3±1,7 мм (р<0,0001) [80].

Заключение. Таким образом, пролапс митрального клапана является сложной проблемой современной кардиологии. В настоящее время наиболее изученным является первичный ПМК, который характеризуется выбуханием створок не менее чем на 3 мм в полость левого предсердия. Первичный ПМК как с миксоматозной дегенерацией (классический вариант), так и без нее (неклассический ПМК) — основная причина митральной недостаточности и реконструктивных операций на клапане. Отмечается прогредиентность изменений у пациентов с ПМК — прогресси- рование систолической дисфункции левого желудочка, с последующей его дилатацией, а также различными нарушениями сердечного ритма [81–83].

Однако остается практически неизученным т.н. вероятный пролапс, о котором можно говорить при прогибе створок на 1–2 мм, не сопровождающийся миксоматозной дегенерацией створок. Такой ПМК может быть расценен по-разному, в зависимости от конкретной клинической ситуации. В любом случае требуется исключение какого-либо наследственного синдрома (Марфана, Элерса-Данло и др.), что не всегда возможно опираясь только на клинические данные, без молекулярно-генетических исследований. При сочетании вероятного ПМК с другими кардиальными проявлениями дизэмбриогенеза (аневризмой межпредсердной перегородки, асимметрией аортальных полулуний, ложными хордами левого желудочка, пролапсами других клапанов), ПМК может расцениваться как одна из малых аномалий сердца. В этом случае опять же необходимо фенотипическое обследование с верификацией диспластического фенотипа и стратификация риска развития клинически значимых нарушений сердечного ритма.

Заявление о конфликте интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование: Авторы заявляют об отсутствии финансирования.

ЛИТЕРАТУРА [REFERENCES]

-

1. McKusick VA. Heritable disorders of connective tissue: a personal account of the origins, evolution, validation and expansion of the concept. Connective tissue and its heritable disorders: molecular, genetic, and medical aspects . 2nd ed. New York: Wiley-Liss, 2002 . P. 13-18.

-

2. Bascom R, Schubart JR, Mills S, et al. Heritable disorders of connective tissue: Description of a data repository and initial cohort characterization . Am J Med Genet A. 2019 ;179(4):552-560. DOI: 10.1002/ajmg.a.61054

-

3. Weyman AE, Scherrer-Crosbie M. Marfan syndrome and mitral valve prolapse . J Clin Invest.

-

4. Ng CM, Cheng A, Myers LA, et al. TGF-beta-dependent pathogenesis of mitral valve prolapse in a mouse model of Marfan syndrome . J Clin Invest. 2004 ;114(11):1586-1592. DOI: 10.1172/JCI22715

-

5. De Backer J. Cardiovascular characteristics in Marfan syndrome and their relation to the genotype . Verh K Acad Geneeskd Belg. 2009 ;71(6):335-371.

-

6. Taub CC, Stoler JM, Perez-Sanz T, et al. Mitral valve prolapse in Marfan syndrome: an old topic revisited . Echocardiography. 2009 ;26(4):357-364. DOI: 10.1111/j.1540-8175.2008.00825.x

-

7. Rybczynski M, Mir TS, Sheikhzadeh S, et al. Frequency and age-related course of mitral valve dysfunction in the Marfan syndrome . Am J Cardiol. 2010 ;106(7):1048-1053. DOI: 10.1016/j.amjcard.2010.05.038

-

8. Attias D, Stheneur C, Roy C, et al. Comparison of clinical presentations and outcomes between patients with TGFBR2 and FBN1 mutations in Marfan syndrome and related disorders . Circulation. 2009 ;120(25):2541-2549. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.887042

-

9. Malfait F, Francomano C, Byers P, et al. The 2017 international classification of the Ehlers-Danlos syndromes . Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2017 ;175(1):8-26. DOI: 10.1002/ajmg.c.31552

-

10. Atzinger CL, Meyer RA, Khoury PR, et al. Cross-sectional and longitudinal assessment of aortic root dilation and valvular anomalies in hypermobile and classic Ehlers-Danlos syndrome . J Pediatr. 2011 ;158(5):826-830. e1. DOI: 10.1016/j.jpeds.2010.11.023

-

11. Rubegni P, Mondillo S, De Aloe G, et al. Mitral valve prolapse in healthy relatives of patients with familial Pseudoxanthoma elasticum . Am J Cardiol. 2000 ;85(10):1268-1271. DOI: 10.1016/s0002-9149(00)00745-1

-

12. Combrinck M, Gilbert JD, Byard RW. Pseudoxanthoma elasticum and sudden death . J Forensic Sci. 2011 ;56(2):418-422. DOI: 10.1111/j.1556-4029.2010.01647.x

-

13. Callewaert BL, Loeys BL, Ficcadenti A, et al. Comprehensive clinical and molecular assessment of 32 probands with congenital contractural arachnodactyly: report of 14 novel mutations and review of the literature . Hum Mutat. 2009 ;30(3):334-341. DOI: 10.1002/humu.20854

-

14. Grau JB, Pirelli L, Yu PJ, et al. The genetics of mitral valve prolapse . Clin Genet. 2007 ;72(4):288-295. DOI: 10.1111/j.1399-0004.2007.00865.x

-

15. Ahmad N, Richards AJ, Murfett HC, et al. Prevalence of mitral valve prolapse in Stickler syndrome . Am J Med Genet A. 2003 ;116A(3):234-237. DOI: 10.1002/ajmg.a.10619

-

16. Robin NH, Moran RT, Ala-Kokko L. Stickler Syndrome (Updated 2021 May 6) . In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA ed. GeneReviews®. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 2000 . URL: https://www.ncbi . nlm.nih.gov/books/NBK1302

-

17. Loeys BL, Dietz HC, Braverman AC, et al. The revised Ghent nosology for the Marfan syndrome . J Med Genet. 2010 ;47(7):476-485. DOI: 10.1136/jmg.2009.072785

-

18. Royce PM, Steinmann B. Connective tissue and its heritable disorders: molecular, genetic, and medical aspects . 2nd ed. New York: Wiley-Liss, 2002 . 1201 p.

-

19. Freed LA, Levy D, Levine RA, et al. Prevalence and clinical outcome of mitral-valve prolapse . N Engl J Med.

-

20. Freed LA, Benjamin EJ, Levy D, et al. Mitral valve prolapse in the general population: the benign nature of echocardiographic features in the Framingham Heart Study . J Am Coll Cardiol. 2002 ;40(7):1298-1304. DOI: 10.1016/s0735-1097(02)02161-7

-

21. Judge DP, Rouf R, Habashi J, Dietz HC. Mitral valve disease in Marfan syndrome and related disorders . J Cardiovasc Transl Res. 2011 ;4(6):741-747. DOI: 10.1007/s12265-011-9314-y

-

22. Kühne K, Keyser B, Groene EF, et al. FBN1 gene mutation characteristics and clinical features for the prediction of mitral valve disease progression . Int J Cardiol. 2013 ;168(2):953-959. DOI: 10.1016/j.ijcard.2012.10.044

-

23. Chou HT, Hung JS, Chen YT, et al. Association between COL3A1 collagen gene exon 31 polymorphism and risk of floppy mitral valve/mitral valve prolapse . Int J Cardiol. 2004 ;95(2-3):299-305. DOI: 10.1016/j. ijcard.2003.05.026

-

24. De Backer JF, Devos D, Segers P, et al. Primary impairment of left ventricular function in Marfan syndrome . Int J Cardiol. 2006 ;112(3):353-358. DOI: 10.1016/j.ijcard.2005.10.010

-

25. Alpendurada F, Wong J, Kiotsekoglou A, et al. Evidence for Marfan cardiomyopathy . Eur J Heart Fail. 2010 ;12(10):1085-1091. DOI: 10.1093/eurjhf/hfq127

-

26. McDonnell NB, Gorman BL, Mandel KW, et al. Echocardiographic findings in classical and hypermobile Ehlers-Danlos syndromes . Am J Med Genet A. 2006 ;140(2):129-136. DOI: 10.1002/ajmg.a.31035

-

27. Eckman PM, Hsich E, Rodriguez ER, et al. Impaired systolic function in Loeys-Dietz syndrome: a novel cardiomyopathy? . Circ Heart Fail. 2009 ;2(6):707-708. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.109.888636

-

28. Nguyen LD, Terbah M, Daudon P, Martin L. Left ventricular systolic and diastolic function by echocardiogram in pseudoxanthoma elasticum . Am J Cardiol. 2006 ;97(10):1535-1537. DOI: 10.1016/j.amjcard.2005.11.091

-

29. Creswick HA, Stacey MW, Kelly RE Jr, et al. Family study of the inheritance of pectus excavatum . J Pediatr Surg. 2006 ;41(10):1699-1703. DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2006.05.071

-

30. Huang PM, Liu CM, Cheng YJ, et al. Evaluation of intraoperative cardiovascular responses to closed repair for pectus excavatum . Thorac Cardiovasc Surg. 2008 ;56(6):353-358. DOI: 10.1055/s-2008-1038721

-

31. Kelly RE, Goretsky MJ, Obermeyer R, et al. Twenty-one years of experience with minimally invasive repair of pectus excavatum by the Nuss procedure in 1215 patients . Ann Surg. 2010 ;252(6):1072-1081. DOI: 10.1097/SLA.0b013e3181effdce

-

32. Kelly RE Jr. Pectus excavatum: historical background, clinical picture, preoperative evaluation and criteria for operation . Semin Pediatr Surg. 2008 ;17(3):181-193. DOI: 10.1053/j.sempedsurg.2008.03.002

-

33. Викторова И.А., Яковлев В.М., Нечаева Г.И. Клинико-функциональное состояние миокарда, кардио-и гемодинамики у больных с килевидной деформацией грудной клетки // Терапевтический архив. 1990 . №4. С. 69-72. [Viktorova IA, Yakovlev VM, Nechaeva GI. Kliniko-funktsional'noe sostoyanie miokarda, kardio- i gemodinamiki u bol'nykh s kilevidnoi deformatsiei grudnoi kletki (Clinical and functional state of the myocardium, cardio- and hemodynamics in patients with keeled chest deformity) . Terapevticheskii arkhiv. 1990 ;4:69-71. (in Russ.)]

-

34. Akçali Y, Ceyran H, Hasdiraz L. Chest wall deformities . Acta Chir Hung. 1999 ;38(1):1-3.

-

35. Robicsek F, Watts LT. Pectus carinatum . Thorac Surg Clin. 2010 ;20(4):563-574. DOI: 10.1016/j. thorsurg.2010.07.007

-

36. Olmez D, Babayiğit A, Kir M, et al. Retrospective evaluation of 113 children with scoliosis . Tuberk Toraks. 2009 ;57(1):56-61.

-

37. Liu W, Wang X, Feng W, et al. Lentivirus mediated IL-17R blockade improves diastolic cardiac function in spontaneously hypertensive rats . Exp Mol Pathol. 2011 ;91(1):362-367. DOI: 10.1016/j.yexmp.2011.04.003

-

38. Stübgen JP. Rigid spine syndrome: a noninvasive cardiac evaluation . Pediatr Cardiol. 2008 ;29(1):45-49. DOI: 10.1007/s00246-007-9056-4

-

39. Тимофеев Е.В., Малев Э.Г., Земцовский Э.В. Малые аномалии сердца как кардиальные проявления наследственных нарушений соединительной ткани // Педиатр. 2020 . Т. 11. № 5. С. 5-12. [Timofeev EV,

Malev EG, Zemtsovsky EV. Small heart anomalies as cardiac manifestations of hereditary connective tissue disorders . Pediatrician (Saint-Petersburg). 2020 ;11(5):5-12. ] (in Russ.)] DOI: 10.17816/PED1155-12

-

40. Gulpek D, Bayraktar E, Akbay SP, et al. Joint hypermobility syndrome and mitral valve prolapse in panic disorder . Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004 ;28(6):969-973. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2004.05.014

-

41. Cavenaghi S, Marino LH, Oliveira PP, Lamari NM. Joint hypermobility in patients with mitral valve prolapse . Arq Bras Cardiol. 2009 ;93(3):307-311. DOI: 10.1590/s0066-782x2009000900016

-

42. Romanelli P, Romanelli R, Rongioletti F, et al. Clinical significance of cutaneous proteoglycan (mucin) infiltration in patients with mitral valve prolapse . J Am Acad Dermatol. 2008 ;59(1):168-169. DOI: 10.1016/j. jaad.2008.03.039

-

43. Земцовский Э.В., Тимофеев Е.В., Малев Э.Г. Наследственные нарушения (дисплазии) соединительной ткани. Какая из двух действующих национальных рекомендаций предпочтительна? // Педиатр. 2017 . Т. 8. № 4. С. 6-18. [Zemtsovsky EV, Timofeev EV, Malev EG. Inherited disorders (dysplasia) of the connective tissue. Which of the two existing national recommendations is preferable? Pediatrician (Saint-Petersburg). 2017 ;4(8):6-18. (in Russ.)] DOI: 10.17816/PED846-18

-

44. Тимофеев Е.В., Земцовский Э.В. Наследственные нарушения соединительной ткани: современное состояние проблемы // Медицина: теория и практика. 2018 . Т. 3. № 3. С. 34-45. [Timofeev EV, Zemtsovsky EV. Inherited connective tissue disorders: current state of the problem . Medicine: theory and practice. 2018 ;3(3):34-45. (in Russ.)]

-

45. Ягода А.В., Гладких Н.Н. Малые аномалии сердца . Ставрополь: СтГМА, 2005 . 248 с. [Jagoda AV, Gladkih NN. Malye anomalii serdca (Minor anomalies of the heart) . Stavropol': StGMA, 2005 . 248 p. (in Russ.)]

-

46. Трисветова Е.Л., Юдина О.А. Анатомия малых аномалий сердца . Минск: Белпринт, 2006 . 104 с. [Trisvetova EL, Judina OA. Anatomija malyh anomalij serdca (Anatomy of minor anomalies of the heart) . Minsk: Belprint, 2006 . 104 p. (in Russ.)]

-

47. Гнусаев С.Ф., Белозеров Ю.М. Эхокардиографические критерии диагностики и классификации малых аномалий сердца у детей // Ультразвуковая диагностика. 1997 . №3. С. 21-27. [Gnusaev SF, Belozerov JM. Jehokardiograficheskie kriterii diagnostiki i klassifikacii malyh anomalij serdca u detej (Echocardiographic criteria for the diagnosis and classification of minor heart anomalies in children) . Ul'trazvukovaya diagnostika. 1997 ;3:21-27(in Russ.)]

-

48. Mügge A, Daniel WG, Angermann C, et al. Atrial septal aneurysm in adult patients. A multicenter study using transthoracic and transesophageal echocardiography . Circulation. 1995 ;91(11):2785-2792. DOI: 10.1161/01.cir.91.11.2785

-

49. Ghosh S, Ghosh AK, Ghosh SK. Patent foramen ovale and atrial septal aneurysm in cryptogenic stroke . Postgrad Med J. 2007 ;83(977):173-177. DOI: 10.1136/pgmj.2006.051094

-

50. Schwedt TJ. The migraine association with cardiac anomalies, cardiovascular disease, and stroke . Neurol Clin. 2009 ;27(2):513-523. DOI: 10.1016/j.ncl.2008.11.006

-

51. Клеменов А.В. Пролапс митрального клапана . 2-е изд, перераб. и доп. М.: Медпрактика-М, 2005 . 40 с. [Klemenov AV. Prolaps mitral'nogo klapana (Mitral valve prolapse). Moscow: Medpraktika-M, 2005 . 40 p. (in Russ.)]

-

52. Нечаева Г.И., Викторова И.А. Дисплазия соединительной ткани: терминология, диагностика, тактика ведения . Омск: БЛАНКОМ, 2007 . 188 с. [Nechaeva GI, Viktorova IA. Displazija soedinitel'noj tkani: terminologija, diagnostika, taktika vedenija (Connective tissue dysplasia: terminology, diagnosis, management tactics) . Omsk: BLANKOM, 2007 . 188 p. (in Russ.)]

-

53. Краснопольская Н.С., Яшина Л.М., Григоричева Е.А. Внешние стигмы дисморфогенеза при малых аномалиях сердца и их взаимосвязь с эхокардиографическими изменениями у молодых людей в возрасте 20-24 лет // Сибирский медицинский журнал. 2008 . № 3. C. 84-88. [Krasnopolskaya NS, Yashina LM, Grigoricheva EA. External stigmata of dysmorphogenesis in small heart anomalies and their correlation with

echocardiographic changes in young people aged 20-24 . Siberian Medical Journal. 2008 ;3:84-88. (in Russ.)]

-

54. Потапова М.В., Соколова О.Р., Садыков Р.З. Пролапс митрального клапана: норма или патология? // Вестник современной клинической медицины. 2009 . Т. 2. № 2. С. 29-33. [Potapova MV, Sokolova OR, Sadykov RZ. Mitral valve prolapse: norm or pathology? Vestnik Sovremennoi Klinicheskoi Mediciny. 2009 ;2(2):29-33]

-

55. Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. 2008 focused update incorporated into the ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to revise the 1998 guidelines for the management of patients with valvular heart disease). Endorsed by the Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons . J Am Coll Cardiol. 2008 ;52(13):e1-e142. DOI: 10.1016/j.jacc.2008.05.007

-

56. Schneider A., Sorrentino M. Definition and diagnosis of mitral valve prolapse . 2013 . URL: http://medicine . ucsf.edu/education/resed/Chiefs_cover_sheets/mvp.pdf

-

57. Shah PM. Current concepts in mitral valve prolapse--diagnosis and management . J Cardiol. 2010 ;56(2):125-133. DOI: 10.1016/j.jjcc.2010.06.004

-

58. Freed LA, Acierno JS Jr, Dai D, et al. A locus for autosomal dominant mitral valve prolapse on chromosome 11p15.4 . Am J Hum Genet. 2003 ;72(6):1551-1559. DOI: 10.1086/375452

-

59. Малев Э.Г. Распространенность, патогенетические механизмы и особенности ведения пациентов с пролапсом митрального клапана . Автореф. дис… д.м.н. СПб., 2014 . [Malev EG. Rasprostranennost', patogeneticheskie mehanizmy i osobennosti vedenija pacientov s prolapsom mitral'nogo klapana (Prevalence, pathogenetic mechanisms and features of management of patients with mitral valve prolapse) . diss. abst. Saint Peterburg, 2014 . (in Russ.)]

-

60. Земцовский Э.В. Пролапс митрального клапана . СПб.: Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2010 . 160 с. [Zemtsovsky EV. Prolaps mitral'nogo klapana (Mitral valve prolapse) . Saint Petersburg: Obshhestvo «Znanie» Sankt-Peterburga i Leningradskoj oblasti, 2010 . 160 p. (in Russ.)]

-

61. Bryhn M, Persson S. The prevalence of mitral valve prolapse in healthy men and women in Sweden. An echocardiographic study . Acta Med Scand. 1984 ;215(2):157-160. DOI: 10.1111/j.0954-6820.1984.tb04986.x

-

62. Gupta R, Jain BK, Gupta HP, et al. Mitral valve prolapse: two dimensional echocardiography reveals a high prevalence in three to twelve year old children. Indian Pediatr. 1992 ;29(4):415-423.

-

63. Levine RA, Handschumacher MD, Sanfilippo AJ, et al. Three-dimensional echocardiographic reconstruction of the mitral valve, with implications for the diagnosis of mitral valve prolapse . Circulation. 1989 ;80(3):589-598. DOI: 10.1161/01.cir.80.3.589

-

64. Grewal J, Suri R, Mankad S, et al. Mitral annular dynamics in myxomatous valve disease: new insights with real-time 3-dimensional echocardiography . Circulation. 2010 ;121(12):1423-1431. DOI: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.109.901181

-

65. Theal M, Sleik K, Anand S, et al. Prevalence of mitral valve prolapse in ethnic groups . Can J Cardiol. 2004 ;20(5):511-515.

-

66. Flack JM, Kvasnicka JH, Gardin JM, et al. Anthropometric and physiologic correlates of mitral valve prolapse in a biethnic cohort of young adults: the CARDIA study . Am Heart J. 1999 ;138(3 Pt 1):486-492. DOI: 10.1016/ s0002-8703(99)70151-1

-

67. Наследственные нарушения соединительной ткани. Российские рекомендации // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2009. Т. 8. № 6 S5. С. 2-24. [ Nasledstvennye narushenija soedinitel'noj tkani. Rossijskie rekomendacii (Hereditary disorders of connective tissue. Russian recommendations) . Cardiovascular therapy and prevention. 2009 ;8(6, Suppl. 5):2-24. (in Russ.)]

-

68. Малев Э.Г., Реева С.В., Тимофеев Е.В., Земцовский Э.В. Современные подходы к диагностике и оценке распространенности пролапса митрального клапана у лиц молодого возраста // Российский

кардиологический журнал. 2010 . Т. 15. № 1. С. 35-41. [Malev EG, Reeva SV, Timofeev EV, Zemtsovsky EV. Modern methods of mitral valve prolapse diagnostics and prevalence assessment in young people . Russ. Cardiol. J. 2010 ;15(1):35-41. (in Russ.)]

-

69. Малев Э.Г., Земцовский Э.В., Тимофеев Е.В., Реева С.В. Алгоритм диагностики и тактика ведения пациентов с пролапсом митрального клапана // Российский семейный врач. 2011 . Т. 15. № 2. С. 4-8. [Malev EG, Zemtsovsky EV, Timofeev EV, Reeva SV. Algoritm diagnostiki i taktika vedenija pacientov s prolapsom mitral'nogo klapana (Diagnostic algorithm and management tactics for patients with mitral valve prolapse). Russian Family Doctor. 2011 ;15(2):4-8. (in Russ.)]

-

70. Тимофеев Е.В. Распространенность диспластических синдромов и фенотипов и их взаимосвязь с характеристиками сердечного ритма у лиц молодого возраста : дис. … к.м.н. СПб., 2011 . 169 с. [Timofeev EV. Rasprostranennost' displasticheskih sindromov i fenotipov i ih vzaimosvjaz' s harakteristikami serdechnogo ritma u lic molodogo vozrasta (The prevalence of dysplastic syndromes and phenotypes and their relationship with heart rate characteristics in young people) : diss.... Saint Petersburg, 2011 . 169 p. (in Russ.)]

-

71. Ramos-Mondragón R, Galindo CA, Avila G. Role of TGF-beta on cardiac structural and electrical remodeling . Vasc Health Risk Manag. 2008 ;4(6):1289-1300. DOI: 10.2147/vhrm.s3985

-

72. Moustakas A, Heldin CH. The regulation of TGFbeta signal transduction . Development. 2009 ;136(22):3699-3714. DOI: 10.1242/dev.030338

-

73. Ehnert S, Baur J, Schmitt A, et al. TGF-β1 as possible link between loss of bone mineral density and chronic inflammation . PLoS One. 2010 ;5(11):e14073. DOI: 10.1371/journal.pone.0014073

-

74. Dietz HC, Pyeritz RE. Mutations in the human gene for fibrillin-1 (FBN1) in the Marfan syndrome and related disorders . Hum Mol Genet. 1995 ;4 Spec No:1799-1809. DOI: 10.1093/hmg/4.suppl_1.1799

-

75. Bui AH, Roujol S, Foppa M, et al. Diffuse myocardial fibrosis in patients with mitral valve prolapse and ventricular arrhythmia . Heart. 2017 ;103(3):204-209. DOI: 10.1136/heartjnl-2016-309303

-

76. Giudicessi JR, Maleszewski JJ, Tester DJ, Ackerman MJ. Prevalence and potential genetic determinants of young sudden unexplained death victims with suspected arrhythmogenic mitral valve prolapse syndrome . Heart Rhythm O2. 2021 ;2(5):431-438. DOI: 10.1016/j.hroo.2021.07.006

-

77. Тимофеев Е.В., Белоусова Т.И., Вютрих Е.В., и др. Минеральная плотность костной ткани и лабораторные маркеры костного метаболизма у молодых мужчин с марфаноидной внешностью // Педиатр. 2017 . Т. 8. № 6. С. 42-49. [Timofeev EV, Belousova TI, Vutrih EV, et al. Bone mineral density and bone metabolic markers in laboratory in men with marfanoid habitus . Pediatrician (Saint-Petersburg). 2017 ;8(6):42-49. (in Russ.)] DOI: 10.17816/PED8642-49

-

78. Тимофеев Е.В., Малев Э.Г., Лунева Е.Б., Земцовский Э.В. Активность трансформирующего фактора роста-β у лиц молодого возраста с марфаноидной внешностью // Педиатр. 2019 . Т. 10. № 1. С. 49-56. [Timofeev EV, Malev EG, Luneva EB, Zemtsovsky EV. The activity of transforming growth factor-β in young age with marfanoid habitus . Pediatrician (Saint-Petersburg). 2019 ;10(1):49-56. (in Russ.)] DOI: 10.17816/PED10149-56

-

79. Тимофеев Е.В., Малев Э.Г., Земцовский Э.В. Систолическая дисфункция ЛЖ у лиц молодого возраста с марфаноидной внешностью // Кардиология. 2018 . Т. 58. № S4. С. 29-36. [Timofeev EV, Malev EG, Zemtsovsky EV. Left ventricular systolic dysfunction in young subjects with marfanoid habitus . Kardiologiia. 2018 ;58(S4):29-36. (in Russ.)] DOI: 10.18087/cardio.2435

-

80. Malev EG, Reeva SV, Timofeev EV, Zemtsovsky EV. Circulating TGF-β1 and progression of the mitral valve myxomatosis and leaflets billowing: a 15-year follow-up . European Medical Journal. Cardiology. 2021 ;9(1):37-38.

-

81. Малев Э.Г., Реева С.В., Тимофеев Е.В., и др. Анализ деформации миокарда левого желудочка при пролапсе митрального клапана // Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии последиплом-

ного образования. 2011 . Т. 3. № 2. С. 134-141. [Malev EG, Reeva SV, Timofeev EV, et al. Left ventricular myocardial deformation analysis in patients with mitral valve prolapse. Bulletin of the St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education. 2011 ;3(2):134-141. (in Russ.)]

-

82. Малев Э.Г., Реева С.В., Тимофеев Е.В., и др. Систолическая и диастолическая функция левого желудочка при пролапсе митрального клапана // Журнал сердечная недостаточность. 2012 . Т. 13. № 1(69). С. 26-31. [Malev EG, Reeva SV, Timofeev EV, et al. Sistolicheskaya i diastolicheskaya funkciya levogo zheludochka pri prolapse mitral'nogo klapana (Systolic and diastolic function of the left ventricle with mitral valve prolapse) . Russian Heart Failure Journal. 2012 ;13(1-69):26-31. (in Russ.)]

-

83. Реева С.В., Малев Э.Г., Тимофеев Е.В., и др. Вегетативная дисфункция и нарушения реполяризации на ЭКГ покоя и нагрузки у лиц молодого возраста с марфаноидной внешностью и пролапсом митрального клапана // Российский кардиологический журнал. 2015 . Т. 20. № 7. С. 84-88. [Reeva SV, Malev EG, Timofeev EV, et al. Vegetative dysfunction and repolarization disorders on resting ECG and in exertion in younger persons with marfanoid phenotype and mitral valve prolapse . Russ. Cardiol. J. 2015 ;20(7):84-88. (in Russ.)]

2004 ;114(11):1543-1546. DOI: 10.1172/JCI23701

1999 ;341(1):1-7. DOI: 10.1056/NEJM199907013410101

Список литературы Пролапс митрального клапана: малая аномалия сердца, неспецифическое проявление наследственных нарушений соединительной ткани или самостоятельный синдром?

- McKusick VA. Heritable disorders of connective tissue: a personal account of the origins, evolution, validation and expansion of the concept. Connective tissue and its heritable disorders: molecular, genetic, and medical aspects. 2nd ed. New York: Wiley-Liss, 2002. P. 13-18.

- Bascom R, Schubart JR, Mills S, et al. Heritable disorders of connective tissue: Description of a data repository and initial cohort characterization. Am J Med Genet A. 2019,-179(4)552-560. DOI: 10.1002/ajmg.a.61054

- Weyman AE, Scherrer-Crosbie M. Marfan syndrome and mitral valve prolapse. J Clin Invest. 2004;114(11):1543-1546. DOI: 10.1172/JCI23701

- Ng CM, Cheng A, Myers LA, et al. TGF-beta-dependent pathogenesis of mitral valve prolapse in a mouse model of Marfan syndrome. J Clin Invest. 2004;114(11):1586-1592. DOI: 10.1172/JCI22715

- De Backer J. Cardiovascular characteristics in Marfan syndrome and their relation to the genotype. Verh K Acad Geneeskd Belg. 2009;71(6):335-371.

- Taub CC, Stoler JM, Perez-Sanz T, et al. Mitral valve prolapse in Marfan syndrome: an old topic revisited. Echocardiography. 2009;26(4):357-364. DOI: 10.1111/j.1540-8175.2008.00825.x

- Rybczynski M, Mir TS, Sheikhzadeh S, et al. Frequency and age-related course of mitral valve dysfunction in the Marfan syndrome. Am J Cardiol. 2010;106(7):1048-1053. DOI: 10.1016/j.amjcard.2010.05.038

- Attias D, Stheneur C, Roy C, et al. Comparison of clinical presentations and outcomes between patients with TGFBR2 and FBN1 mutations in Marfan syndrome and related disorders. Circulation. 2009;120(25):2541-2549. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.887042

- Malfait F, Francomano C, Byers P, et al. The 2017 international classification of the Ehlers-Danlos syndromes. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2017;175(1):8-26. DOI: 10.1002/ajmg.c.31552

- Atzinger CL, Meyer RA, Khoury PR, et al. Cross-sectional and longitudinal assessment of aortic root dilation and valvular anomalies in hypermobile and classic Ehlers-Danlos syndrome. J Pediatr. 2011;158(5):826-830. e1. DOI: 10.1016/j.jpeds.2010.11.023

- Rubegni P, Mondillo S, De Aloe G, et al. Mitral valve prolapse in healthy relatives of patients with familial Pseudoxanthoma elasticum. Am J Cardiol. 2000;85(10):1268-1271. DOI: 10.1016/s0002-9149(00)00745-1

- Combrinck M, Gilbert JD, Byard RW. Pseudoxanthoma elasticum and sudden death. J Forensic Sci. 2011,56(2):418-422. DOI: 10.1111/j.1556-4029.2010.01647.x

- Callewaert BL, Loeys BL, Ficcadenti A, et al. Comprehensive clinical and molecular assessment of 32 probands with congenital contractural arachnodactyly: report of 14 novel mutations and review of the literature. Hum Mutat. 2009;30(3):334-341. DOI: 10.1002/humu.20854

- Grau JB, Pirelli L, Yu PJ, et al. The genetics of mitral valve prolapse. Clin Genet. 2007;72(4):288-295. DOI: 10.1111/j.1399-0004.2007.00865.x

- Ahmad N, Richards AJ, Murfett HC, et al. Prevalence of mitral valve prolapse in Stickler syndrome. Am J Med Genet A. 2003;116A(3):234-237. DOI: 10.1002/ajmg.a.10619

- Robin NH, Moran RT, Ala-Kokko L. Stickler Syndrome (Updated 2021 May 6). In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA ed. GeneReviews®. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 2000. URL: https://www.ncbi. nlm.nih.gov/books/NBK1302

- Loeys BL, Dietz HC, Braverman AC, et al. The revised Ghent nosology for the Marfan syndrome. J Med Genet. 2010;47(7):476-485. DOI: 10.1136/jmg.2009.072785

- Royce PM, Steinmann B. Connective tissue and its heritable disorders: molecular, genetic, and medical aspects. 2nd ed. New York: Wiley-Liss, 2002. 1201 p.

- Freed LA, Levy D, Levine RA, et al. Prevalence and clinical outcome of mitral-valve prolapse. N Engl J Med. 1999;341(1):1-7. DOI: 10.1056/NEJM199907013410101

- Freed LA, Benjamin EJ, Levy D, et al. Mitral valve prolapse in the general population: the benign nature of echocardiographic features in the Framingham Heart Study. J Am Coll Cardiol. 2002;40(7):1298-1304. DOI: 10.1016/s0735-1097(02)02161-7

- Judge DP, Rouf R, Habashi J, Dietz HC. Mitral valve disease in Marfan syndrome and related disorders. J Cardiovasc Transl Res. 2011;4(6):741-747. DOI: 10.1007/s12265-011-9314-y

- Kühne K, Keyser B, Groene EF, et al. FBN1 gene mutation characteristics and clinical features for the prediction of mitral valve disease progression. Int J Cardiol. 2013;168(2):953-959. DOI: 10.1016/j.ijcard.2012.10.044

- Chou HT, Hung JS, Chen YT, et al. Association between COL3A1 collagen gene exon 31 polymorphism and risk of floppy mitral valve/mitral valve prolapse. Int J Cardiol. 2004;95(2-3):299-305. DOI: 10.1016/j. ijcard.2003.05.026

- De Backer JF, Devos D, Segers P, et al. Primary impairment of left ventricular function in Marfan syndrome. Int J Cardiol. 2006;112(3):353-358. DOI: 10.1016/j.ijcard.2005.10.010

- Alpendurada F, Wong J, Kiotsekoglou A, et al. Evidence for Marfan cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 2010;12(10):1085-1091. DOI: 10.1093/eurjhf/hfq127

- McDonnell NB, Gorman BL, Mandel KW, et al. Echocardiographic findings in classical and hypermobile Ehlers-Danlos syndromes. Am J Med Genet A. 2006;140(2):129-136. DOI: 10.1002/ajmg.a.31035

- Eckman PM, Hsich E, Rodriguez ER, et al. Impaired systolic function in Loeys-Dietz syndrome: a novel cardiomyopathy?. Circ Heart Fail. 2009;2(6):707-708. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.109.888636

- Nguyen LD, Terbah M, Daudon P, Martin L. Left ventricular systolic and diastolic function by echocardiogram in pseudoxanthoma elasticum. Am J Cardiol. 2006;97(10):1535-1537. DOI: 10.1016/j.amjcard.2005.11.091

- Creswick HA, Stacey MW, Kelly RE Jr, et al. Family study of the inheritance of pectus excavatum. J Pediatr Surg. 2006;41(10):1699-1703. DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2006.05.071

- Huang PM, Liu CM, Cheng YJ, et al. Evaluation of intraoperative cardiovascular responses to closed repair for pectus excavatum. Thorac Cardiovasc Surg. 2008;56(6):353-358. DOI: 10.1055/s-2008-1038721

- Kelly RE, Goretsky MJ, Obermeyer R, et al. Twenty-one years of experience with minimally invasive repair of pectus excavatum by the Nuss procedure in 1215 patients. Ann Surg. 2010;252(6):1072-1081. DOI: 10.1097/SLA.0b013e3181effdce

- Kelly RE Jr. Pectus excavatum: historical background, clinical picture, preoperative evaluation and criteria for operation. Semin Pediatr Surg. 2008;17(3):181-193. DOI: 10.1053/j.sempedsurg.2008.03.002

- Викторова И.А., Яковлев В.М., Нечаева Г.И. Клинико-функциональное состояние миокарда, кардио-и гемодинамики у больных с килевидной деформацией грудной клетки // Терапевтический архив. 1990. №4. С. 69-72. [Viktorova IA, Yakovlev VM, Nechaeva GI. Kliniko-funktsional'noe sostoyanie miokarda, kardio- i gemodinamiki u bol'nykh s kilevidnoi deformatsiei grudnoi kletki (Clinical and functional state of the myocardium, cardio- and hemodynamics in patients with keeled chest deformity). Terapevticheskii arkhiv. 1990;4:69-71. (in Russ.)]

- Akçali Y, Ceyran H, Hasdiraz L. Chest wall deformities. Acta Chir Hung. 1999;38(1):1-3.

- Robicsek F, Watts LT. Pectus carinatum. Thorac Surg Clin. 2010;20(4):563-574. DOI: 10.1016/j. thorsurg.2010.07.007

- Olmez D, Babayigit A, Kir M, et al. Retrospective evaluation of 113 children with scoliosis. Tuberk Toraks. 2009;57(1):56-61.

- Liu W, Wang X, Feng W, et al. Lentivirus mediated IL-17R blockade improves diastolic cardiac function in spontaneously hypertensive rats. Exp Mol Pathol. 2011;91(1):362-367. DOI: 10.1016/j.yexmp.2011.04.003

- Stübgen JP. Rigid spine syndrome: a noninvasive cardiac evaluation. Pediatr Cardiol. 2008;29(1):45-49. DOI: 10.1007/s00246-007-9056-4

- Тимофеев Е.В., Малев Э.Г., Земцовский Э.В. Малые аномалии сердца как кардиальные проявления наследственных нарушений соединительной ткани // Педиатр. 2020. Т. 11. № 5. С. 5-12. [Timofeev EV, Malev EG, Zemtsovsky EV. Small heart anomalies as cardiac manifestations of hereditary connective tissue disorders. Pediatrician (Saint-Petersburg). 2020,-11(5)5-12. ] (in Russ.)] DOI: 10.17816/PED1155-12

- Gulpek D, Bayraktar E, Akbay SP, et al. Joint hypermobility syndrome and mitral valve prolapse in panic disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004;28(6):969-973. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2004.05.014

- Cavenaghi S, Marino LH, Oliveira PP, Lamari NM. Joint hypermobility in patients with mitral valve prolapse. Arq Bras Cardiol. 2009;93(3):307-311. DOI: 10.1590/s0066-782x2009000900016

- Romanelli P, Romanelli R, Rongioletti F, et al. Clinical significance of cutaneous proteoglycan (mucin) infiltration in patients with mitral valve prolapse. J Am Acad Dermatol. 2008;59(1):168-169. DOI: 10.1016/j. jaad.2008.03.039

- Земцовский Э.В., Тимофеев Е.В., Малев Э.Г. Наследственные нарушения (дисплазии) соединительной ткани. Какая из двух действующих национальных рекомендаций предпочтительна? // Педиатр. 2017. Т. 8. № 4. С. 6-18. [Zemtsovsky EV, Timofeev EV, Malev EG. Inherited disorders (dysplasia) of the connective tissue. Which of the two existing national recommendations is preferable? Pediatrician (Saint-Petersburg). 2017;4(8):6-18. (in Russ.)] DOI: 10.17816/PED846-18

- Тимофеев Е.В., Земцовский Э.В. Наследственные нарушения соединительной ткани: современное состояние проблемы // Медицина: теория и практика. 2018. Т. 3. № 3. С. 34-45. [Timofeev EV, Zemtsovsky EV. Inherited connective tissue disorders: current state of the problem. Medicine: theory and practice. 2018;3(3):34-45. (in Russ.)]

- Ягода А.В., Гладких Н.Н. Малые аномалии сердца. Ставрополь: СтГМА, 2005. 248 с. [Jagoda AV, Gladkih NN. Malye anomalii serdca (Minor anomalies of the heart). Stavropol': StGMA, 2005. 248 p. (in Russ.)]

- Трисветова Е.Л., Юдина О.А. Анатомия малых аномалий сердца. Минск: Белпринт, 2006. 104 с. [Trisvetova EL, Judina OA. Anatomija malyh anomalij serdca (Anatomy of minor anomalies of the heart). Minsk: Belprint, 2006. 104 p. (in Russ.)]

- Гнусаев С.Ф., Белозеров Ю.М. Эхокардиографические критерии диагностики и классификации малых аномалий сердца у детей // Ультразвуковая диагностика. 1997. №3. С. 21-27. [Gnusaev SF, Belozerov JM. Jehokardiograficheskie kriterii diagnostiki i klassifikacii malyh anomalij serdca u detej (Echocardiographic criteria for the diagnosis and classification of minor heart anomalies in children). Ul'trazvukovaya diagnostika. 1997;3:21-27(in Russ.)]

- Mügge A, Daniel WG, Angermann C, et al. Atrial septal aneurysm in adult patients. A multicenter study using transthoracic and transesophageal echocardiography. Circulation. 1995;91(11):2785-2792. DOI: 10.1161/01.cir. 91.11.2785

- Ghosh S, Ghosh AK, Ghosh SK. Patent foramen ovale and atrial septal aneurysm in cryptogenic stroke. Postgrad Med J. 2007;83(977):173-177. DOI: 10.1136/pgmj.2006.051094

- Schwedt TJ. The migraine association with cardiac anomalies, cardiovascular disease, and stroke. Neurol Clin. 2009,-27(2)513-523. DOI: 10.1016/j.ncl.2008.11.006

- Клеменов А.В. Пролапс митрального клапана. 2-е изд, перераб. и доп. М.: Медпрактика-М, 2005. 40 с. [Klemenov AV. Prolaps mitral'nogo klapana (Mitral valve prolapse). Moscow: Medpraktika-M, 2005. 40 p. (in Russ.)]

- Нечаева Г.И., Викторова И.А. Дисплазия соединительной ткани: терминология, диагностика, тактика ведения. Омск: БЛАНКОМ, 2007. 188 с. [Nechaeva GI, Viktorova IA. Displazija soedinitel'noj tkani: terminologija, diagnostika, taktika vedenija (Connective tissue dysplasia: terminology, diagnosis, management tactics). Omsk: BLANKOM, 2007. 188 p. (in Russ.)]

- Краснопольская Н.С., Яшина Л.М., Григоричева Е.А. Внешние стигмы дисморфогенеза при малых аномалиях сердца и их взаимосвязь с эхокардиографическими изменениями у молодых людей в возрасте 20-24лет // Сибирский медицинский журнал. 2008. № 3. C. 84-88. [Krasnopolskaya NS, Yashina LM, Grigoricheva EA. External stigmata of dysmorphogenesis in small heart anomalies and their correlation with echocardiographic changes in young people aged20-24. Siberi an Medical Journal. 2008;3:84-88. (in Russ.)]

- Потапова М.В., Соколова О.Р., Садыков Р.З. Пролапс митрального клапана: норма или патология? // Вестник современной клинической медицины. 2009. Т. 2. № 2. С. 29-33. [Potapova MV, Sokolova OR, Sadykov RZ. Mitral valve prolapse: norm or pathology? Vestnik Sovremennoi Klinicheskoi Mediciny. 2009;2(2):29-33]

- Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. 2008 focused update incorporated into the ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to revise the 1998 guidelines for the management of patients with valvular heart disease). Endorsed by the Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol. 2008;52(13):e1-e142. DOI: 10.1016/j.jacc.2008.05.007

- Schneider A., Sorrentino M. Definition and diagnosis of mitral valve prolapse. 2013. URL: http://medicine. ucsf.edu/education/resed/Chiefs_cover_sheets/mvp.pdf

- Shah PM. Current concepts in mitral valve prolapse--diagnosis and management. J Cardiol. 2010;56(2):125-133. DOI: 10.1016/j.jjcc.2010.06.004

- Freed LA, Acierno JS Jr, Dai D, et al. A locus for autosomal dominant mitral valve prolapse on chromosome 11p15.4. Am J Hum Genet. 2003;72(6):1551-1559. DOI: 10.1086/375452

- Малев Э.Г. Распространенность, патогенетические механизмы и особенности ведения пациентов с пролапсом митрального клапана. Автореф. дис... д.м.н. СПб., 2014. [Malev EG. Rasprostranennost1, patogeneticheskie mehanizmy i osobennosti vedenija pacientov s prolapsom mitral'nogo klapana (Prevalence, pathogenetic mechanisms and features of management of patients with mitral valve prolapse). diss. abst. Saint Peterburg, 2014. (in Russ.)]

- Земцовский Э.В. Пролапс митрального клапана. СПб.: Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2010. 160 с. [Zemtsovsky EV. Prolaps mitral'nogo klapana (Mitral valve prolapse). Saint Petersburg: Obshhestvo «Znanie» Sankt-Peterburga i Leningradskoj oblasti, 2010. 160 p. (in Russ.)]

- Bryhn M, Persson S. The prevalence of mitral valve prolapse in healthy men and women in Sweden. An echocardiographic study. Acta Med Scand. 1984;215(2):157-160. DOI: 10.1111/j.0954-6820.1984.tb04986.x

- Gupta R, Jain BK, Gupta HP, et al. Mitral valve prolapse: two dimensional echocardiography reveals a high prevalence in three to twelve year old children. Indian Pediatr. 1992;29(4):415-423.

- Levine RA, Handschumacher MD, Sanfilippo AJ, et al. Three-dimensional echocardiographic reconstruction of the mitral valve, with implications for the diagnosis of mitral valve prolapse. Circulation. 1989;80(3):589-598. DOI: 10.1161/01.cir.80.3.589

- Grewal J, Suri R, Mankad S, et al. Mitral annular dynamics in myxomatous valve disease: new insights with real-time 3-dimensional echocardiography. Circulation. 2010;121(12):1423-1431. DOI: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.109.901181

- Theal M, Sleik K, Anand S, et al. Prevalence of mitral valve prolapse in ethnic groups. Can J Cardiol. 2004;20(5):511-515.

- Flack JM, Kvasnicka JH, Gardin JM, et al. Anthropometric and physiologic correlates of mitral valve prolapse in a biethnic cohort of young adults: the CARDIA study. Am Heart J. 1999;138(3 Pt 1):486-492. DOI: 10.1016/ s0002-8703(99)70151-1

- Наследственные нарушения соединительной ткани. Российские рекомендации // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2009. Т. 8. № 6 S5. С. 2-24. [Nasledstvennye narushenija soedinitel'noj tkani. Rossijskie rekomendacii (Hereditary disorders of connective tissue. Russian recommendations). Cardiovascular therapy and prevention. 2009;8(6, Suppl. 5):2-24. (in Russ.)]

- Малев Э.Г., Реева С.В., Тимофеев Е.В., Земцовский Э.В. Современные подходы к диагностике и оценке распространенности пролапса митрального клапана у лиц молодого возраста // Российский кардиологический журнал. 2010. Т. 15. № 1. С. 35-41. [Malev EG, Reeva SV, Timofeev EV, Zemtsovsky EV. Modern methods of mitral valve prolapse diagnostics and prevalence assessment in young people. Russ. Cardiol. J. 2010;15(1):35-41. (in Russ.)]

- Малев Э.Г., Земцовский Э.В., Тимофеев Е.В., Реева С.В. Алгоритм диагностики и тактика ведения пациентов с пролапсом митрального клапана // Российский семейный врач. 2011. Т. 15. № 2. С. 4-8. [Malev EG, Zemtsovsky EV, Timofeev EV, Reeva SV. Algoritm diagnostiki i taktika vedenija pacientov s prolapsom mitral'nogo klapana (Diagnostic algorithm and management tactics for patients with mitral valve prolapse). Russian Family Doctor. 2011;15(2):4-8. (in Russ.)]

- Тимофеев Е.В. Распространенность диспластических синдромов и фенотипов и их взаимосвязь с характеристиками сердечного ритма у лиц молодого возраста: дис. ... к.м.н. СПб., 2011. 169 с. [Timofeev EV. Rasprostranennost' displasticheskih sindromov i fenotipov i ih vzaimosvjaz's harakteristikami serdechnogo ritma u lic molodogo vozrasta (The prevalence of dysplastic syndromes and phenotypes and their relationship with heart rate characteristics in young people): diss. ... Saint Petersburg, 2011. 169 p. (in Russ.)]

- Ramos-Mondragon R, Galindo CA, Avila G. Role of TGF-beta on cardiac structural and electrical remodeling. Vasc Health Risk Manag. 2008;4(6):1289-1300. DOI: 10.2147/vhrm.s3985

- Moustakas A, Heldin CH. The regulation of TGFbeta signal transduction. Development. 2009;136(22):3699-3714. DOI: 10.1242/dev.030338

- Ehnert S, Baur J, Schmitt A, et al. TGF-/31 as possible link between loss of bone mineral density and chronic inflammation. PLoS One. 2010;5(11):e14073. DOI: 10.1371/journal.pone.0014073

- Dietz HC, Pyeritz RE. Mutations in the human gene for fibrillin-1 (FBN1) in the Marfan syndrome and related disorders. Hum Mol Genet. 1995;4Spec No:1799-1809. DOI: 10.1093/hmg/4.suppl_1.1799

- Bui AH, Roujol S, Foppa M, et al. Diffuse myocardial fibrosis in patients with mitral valve prolapse and ventricular arrhythmia. Heart. 2017;103(3):204-209. DOI: 10.1136/heartjnl-2016-309303

- Giudicessi JR, Maleszewski JJ, Tester DJ, Ackerman MJ. Prevalence and potential genetic determinants of young sudden unexplained death victims with suspected arrhythmogenic mitral valve prolapse syndrome. Heart Rhythm O2. 2021;2(5):431-438. DOI: 10.1016/j.hroo.2021.07.006

- Тимофеев Е.В., Белоусова Т.И., Вютрих Е.В., и др. Минеральная плотность костной ткани и лабораторные маркеры костного метаболизма у молодых мужчин с марфаноидной внешностью // Педиатр. 2017. Т. 8. № 6. С. 42-49. [Timofeev EV, Belousova TI, Vutrih EV, et al. Bone mineral density and bone metabolic markers in laboratory in men with marfanoid habitus. Pediatrician (Saint-Petersburg). 2017;8(6):42-49. (in Russ.)] DOI: 10.17816/PED8642-49

- Тимофеев Е.В., Малев Э.Г., Лунева Е.Б., Земцовский Э.В. Активность трансформирующего фактора роста-в у лиц молодого возраста с марфаноидной внешностью // Педиатр. 2019. Т. 10. № 1. С. 49-56. [Timofeev EV, Malev EG, Luneva EB, Zemtsovsky EV. The activity of transforming growth factor-в in young age with marfanoid habitus. Pediatrician (Saint-Petersburg). 2019;10(1):49-56. (in Russ.)] DOI: 10.17816/PED10149-56

- Тимофеев Е.В., Малев Э.Г., Земцовский Э.В. Систолическая дисфункция ЛЖ у лиц молодого возраста с марфаноидной внешностью // Кардиология. 2018. Т. 58. № S4. С. 29-36. [Timofeev EV, Malev EG, Zemtsovsky EV. Left ventricular systolic dysfunction in young subjects with marfanoid habitus. Kardiologiia. 2018;58(S4):29-36. (in Russ.)] DOI: 10.18087/cardio.2435

- Malev EG, Reeva SV, Timofeev EV, Zemtsovsky EV. Circulating TGF-ei and progression of the mitral valve myxomatosis and leaflets billowing: a 15-year follow-up. European Medical Journal. Cardiology. 2021;9(1):37-38.

- Малев Э.Г., Реева С.В., Тимофеев Е.В., и др. Анализ деформации миокарда левого желудочка при пролапсе митрального клапана // Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. 2011. Т. 3. № 2. С. 134-141. [Malev EG, Reeva SV, Timofeev EV, et al. Left ventricular myocardial deformation analysis in patients with mitral valve prolapse. Bulletin of the St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education. 2011;3(2):134-141. (in Russ.)]

- Малев Э.Г., Реева С.В., Тимофеев Е.В., и др. Систолическая и диастолическая функция левого желудочка при пролапсе митрального клапана // Журнал сердечная недостаточность. 2012. Т. 13. № 1(69). С. 26-31. [Malev EG, Reeva SV, Timofeev EV, et al. Sistolicheskaya i diastolicheskaya funkciya levogo zheludochka pri prolapse mitral'nogo klapana (Systolic and diastolic function of the left ventricle with mitral valve prolapse). Russian Heart Failure Journal. 2012;13(1-69):26-31. (in Russ.)]

- Реева С.В., Малев Э.Г., Тимофеев Е.В., и др. Вегетативная дисфункция и нарушения реполяриза-ции на ЭКГ покоя и нагрузки у лиц молодого возраста с марфаноидной внешностью и пролапсом митрального клапана // Российский кардиологический журнал. 2015. Т. 20. № 7. С. 84-88. [Reeva SV, Malev EG, Timofeev EV, et al. Vegetative dysfunction and repolarization disorders on resting ECG and in exertion in younger persons with marfanoid phenotype and mitral valve prolapse. Russ. Cardiol. J. 2015;20(7):84-88. (in Russ.)]