Пронация первой плюсневой кости при hallux valgus: обзор литературы

Автор: Мурсалов А.К., Дзюба А.М., Шайкевич А.В., Эседов Г.И.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Обзор литературы

Статья в выпуске: 1 (47), 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность: изучение биомеханических особенностей вальгусной деформации первого пальца является актуальным разделом хирургии стопы. Связано это с тем, что несмотря на большое количество предложенных хирургических методик, сохраняется высокий процент рецидива деформации. В последние годы, возрос интерес к такому явлению, как пронация первой плюсневой кости, которая является одним из ключевых компонентов развития деформации.Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с пронационной деформацией первой плюсневой кости при hallux valgus путем изучения и систематизации данных литературных источников.Материал и методы: был выполнен обзор литературы в системе PubMed, eLibrary с ключевыми словами «hallux valgus», «hallux valgus pronation»,«first metatarsal pronation», «пронация первой плюсневой кости», «вальгусная деформация первого пальца». По данным ключевым словам было найдено 543 статьи, среди которых было отобрано 23 публикации, посвященной теме пронации первой плюсневой кости.Результаты и обсуждение. Обзор литературы продемонстрировал, что тема является актуальной в хирургии стопы, однако количество проведенных исследований не позволяет, на текущий момент, делать однозначные выводы, что требует проведения дальнейших исследований на больших группах.

Hallux valgus, пронация первой плюсневой кости, первый предплюсне-плюсневый сустав, hallux pronation

Короткий адрес: https://sciup.org/142235281

IDR: 142235281 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2022-1-76-80

Текст обзорной статьи Пронация первой плюсневой кости при hallux valgus: обзор литературы

Hallux valgus (HV) это многоплоскостная деформация, затрагивающая изменения, как минимум, в двух суставах: первом плюсне-фаланговом (ПФС1) и первом предплюсне-плюсневом (1ППс). Деформация первой плюсневой кости (М1), лежащая в основе HV, сопровождается изменением её положения во всех трёх плоскостях. И среди данных изменений, наибольший интерес в последние годы вызывает ротационная, а именно пронационная деформация М1, качество изучения которого возросло с введением в клиническую практику компьютерной томографии стопы. Для описания изменения в этой плоскости используются различные термины, такие как пронация и эверсия, что отображает единую суть изменения. В данной статье, мы придерживаемся термина пронационной деформации.

Пронационная деформация первой плюсневой кости (далее М1) была описана, как элемент патобиомеханического звена вальгусной деформации первого пальца J.H. Hicks еще в 1953 [1]. И данное явление рассматривалось во множестве клинических исследований [2; 3; 4]. Уже на тот момент, авторы придавали данному явлению важное значение, но учитывая ограниченность методов исследования, дальнейшее изучение пронационной деформации М1 было крайне ограничено. Описывалось, что движения М1 происходят комбинированно, т. е. отведение первой плюсневой кости (варизация) сопровождается пронацией, в то время как приведение сочетается с супинацией. Биомеханика данного движения обусловлена анатомией переднего отдела стопы, а именно, что при варусном смещении М1 сесамовидно-плюсневые связки приводят к его ротации, т. к. положение сесамовидного гамака остаётся прежним.

По литературным данным ротационная деформация при HV встречает в 87% случаев и составляет данный показатель, в среднем, 22° при нормальном показателе в 12° [5]. Также устойчивым является гипотеза, свидетельствующая о том, что отсутствие коррекции ротационной деформации при хирургическом лечении HV является одним из факторов раннего рецидива деформации.

Рисунок 1: Варианты формы латеральной поверхности головки М1 по R. Okuda: А) угловая форма; В) округлая; С) промежуточная

Новым толчком для исследования данной проблемы, послужила работа R.Okuda [6], который в своем исследовании оценивали форму латеральной поверхности головки М1 на рентгенограммах стопы в прямой проекции для определения корреляционной связи с вероятностью развития раннего рецидива (рис.1). Они классифицировали рентгенологическую форму головки М1 на три группы: тип А (angular, угловая), тип R (rounded, округлая) и тип I (intermediate, промежуточная) и предположили, что округлая форма связана с недокоррекцией пронационной деформации и может приводить к раннему развитию рецидива деформации (Рис. 1). Интерес к изучению данного показатели был связан с ранними исследованиями, направленными на оценку взаимосвязи латеральной поверхности М1 и степенью HV [7; 8; 9]. Основано их исследование было на теории того, что округлая форма латеральной поверхности является предрасполагающим фактором развития рецидива HV, что было подтверждено в их работе. В 11 из 15 случаев раннего рецидива деформации отмечалось наличие пред- и послеоперационной округлой формы М1. Также округлая форма имела корреляционную взаимосвязь с большими углами деформации. При этом в 28 случаев из 47 выполненных операций, было достигнуто изменение округлой формы на промежуточную и угловую. Авторы заключили, что изменение латеральной поверхности происходит в результате пронационной деформации первой плюсневой кости, которую необходимо оценивать в рамках предоперационной подготовки и выполнять процедуры, направленные на коррекцию данного типа деформации.

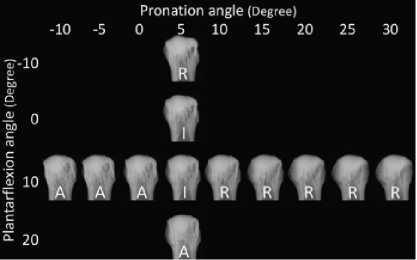

Следующим исследованием, заслуживающее большой интерес в рамках изучения ротации М1, является работа S. Yamaguchi [10]. В своём исследовании они создали цифровые КТ-модели 30 стоп без патологий переднего отдела стопы и создали 39 цифровых изображений, демонстрирующих положение первой плюсневой кости при различных углах ротации ( от -10° до 30° пронации) и смещения в сагиттальной плоскости ( от -10 до 20° подошвенного сгибания). При этом, важно отметить, что в клинической практике, в основном встречается пронационная ротация в диапазоне от 13° супинации до 39° пронации [11]. В ходе исследования S.Yamaguchi было выявлено, что измененную латеральную поверхность головки М1 может создавать не только пронационная деформация, но и изменение положения в сагиттальной плоскости, а именно, увеличение подошвенного сгибания М1 (Рис. 2).

Рисунок 2: изменение формы головки первой плюсневой кости в зависимости от ротации и подошвенного/тыльного сгибания.

Это важно учитывать при выполнении рентгенографии стопы в прямой проекции, т. к. изменение направления рентгенологического луча, может давать ложную информацию о форме латеральной поверхности М1. Также это важно принимать во внимание при выполнении интраоперационных ЭОП-снимков,

-

т. к. при депрессии головки М1 может происходить изменение формы с округлой на угловую, хотя коррекция ротационной деформации не выполнялась. Полученные результаты были подвергнуты статистическому анализу, в результате чего было получено бесспорные данные того, что при изменение латеральной поверхности с округлой на угловую происходит при супинации М1. При этом, как уже писалось ранее, изменение положения М1 в сагиттальной плоскости (депрессия или элевация), также влияли на результаты оценки формы М1: увеличение подошвенного сгибания М1 приводило к тому, что достигалась угловая форма при больших показателях пронации. Данный аспект важно учитывать при выполнении интраоперационных снимках и классических рентгенограмм, т.к. изменение угла направления рентгенологического луча может приводит к неверной трактовке результатов деформации.

Следующим важным этапом в понимании ротационной деформации являются попытки оценить взаимное положение первой плюсневой кости и сесамовидного гамака (СГ). И введение в клиническую практику компьютерной томографии с нагрузкой (КТН) привело к тому, что были созданы новые методы оценок данных взаимоотношений и как результат, создание новых классификаций. Вспомним, что одной из классических методик является оценка СГ по классификации Hardy и Clapham, предложенная еще в 1951 году и, до сих пор, представляемая во многих литературных источниках [12], выделяющая 7 позиций смещения сесамовидной кости (Рис. 3).

Рисунок 3: Иллюстрация классификации Hardy и Clapham, направленная на оценку положения медиальной сесамовидной кости

Интересным является тот факт, что данная классификация очень конкретно описывает имеющиеся раньше представления о биомеханики развития вальгусной деформации, а именно, что происходит смещение СГ по отношению к первой плюсневой кости. Однако, подобное понимание претерпело изменение и, на данный момент, описывается, что происходит смещение

М1 по отношению к СГ. Также интересным является теория того, что сесамовидно-плюсневые связки и являются одним из факторов, приводящих к сочетанной ротации при варусной деформации М1 [13]. И уже общепринятым является тезис о том, что восстановление взаимоотношения М1 и СГ является ключевым фактором в коррекции вальгусной деформации первого пальца, а нарушение этого взаимоотношения влечет развитие раннего рецидива деформации [14 ]. Изучая данную проблему, Y.J.Kim и др.[15], предложили новый метод измерения положения СГ и ротации М1 при выполнении КТ с частичной нагрузкой. Для этого они использовали угол «α», который получался при измерении угла между осью М1 и перпендикуляром от опорной поверхности. Частичная нагрузка использовалась для уменьшения влияния динамических стабилизаторов (короткий сгибатель первого пальца) на положение СГ, т.к., по данным [16] при тыльном сгибании первого пальца, происходит “натяжение” сесамовидного гамака, что уменьшает степень его подвывиха. В исследуемой группе (n = 166) средний показатель смещения СГ 21.9°, при этом, в 25.9% (n = 43/166) имелась пронация первой плюсневой кости сочетающаяся со смещением сесамовидного гамака, но без нарушения суставных взаимоотношений, что было названо авторами, как “псевдоподвывих” (Рис. 4). Также интересным в представленной классификации является описание вариантов подвывиха СГ без пронации первой плюсневой кости, что встречалось в 10.3% (17/166). Развитие данного варианта HV является интересным с биомеханической точки зрения и на данный момент не имеет чёткого объяснения.

Рисунок 4: КТ-взаимоотношения расположения головки первой плюсневой кости и сесамовидного гамака.

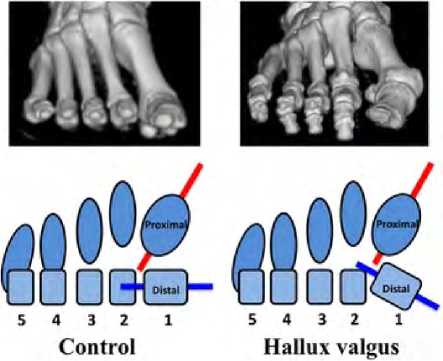

Исследование 2017 года [17] направленное также на изучение пронационной деформации М1 выявило, что у пациентов с наличием HV (n = 27) имеется статистически значимая разница в ротационной деформации по сравнению с пациентов без HV ( n = 12). Также, авторы при помощи построения 3-х мерных моделей КТ-образцов выявили, что помимо ротации, происходит скручивание дистального отдела первой плюсневой кости по отношению к её основанию (Рис. 5). Данное явление могло быть как врожденным, так и адаптивным механизмом, формирующимся вместе с развитием деформации стопы. Авторы обратили внимание на то, что необходимо более прицельное изучение анатомических особенностей первого предплюсне-плюсневого сустава, как предиктора развития HV. И также связали дегенеративные изменения сухожилия длинной малоберцовой мышцы, как причины развития ротационной деформации первой плюсневой кости.

Однако, новые исследования, провёденные в 2019 году продемонстрировали, что выполнение КТН [19] вызывает увеличение пронации первой плюсневой кости даже у здоровых пациентов без деформации переднего отдела стопы и связано данное явление, по мнению авторов, с воздействием сухожилия длинной малоберцовой мышцы. Так, снижения тонуса данной мышцы ограничивает ротацию М1 при ходьбе, что приводит к её адаптационной метаплазии.

Distil

Control

Hallux valgus

Рисунок 5 : взаимоотношения проксимальной и дистальной части первой плюсневой кости стопы в исследуемой и контрольной группах.

Авторы исследования пришли к выводу, что пронацион-ная деформация М1 является одним из ключевых факторов развития HV и необходимо глубже изучать данное биомеханическое явление.

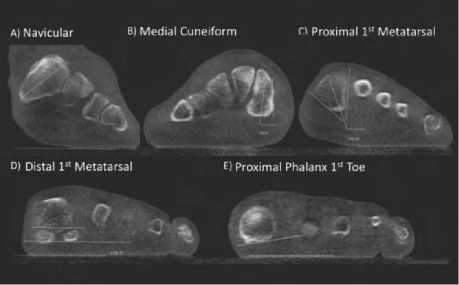

Ротационный компонент имеет большое значение для медиальной колонны стопы, что было продемонстрировано в исследовании E.Schmidt [20], которые провели КТ-исследование 110 стоп для оценки взаимоотношения костей медиальной колонны: ладьевидной, медиальной клиновидной, проксимального и дистального отдела первой плюсневой кости, и проксимальной фаланги первого пальца. При этом, они подтвердили наличие прямой взаимосвязи между степенью ротационной деформации дистальной части М1 и проксимальной фаланги первого пальца, что обусловлено капсульно-связочным аппаратом первого плюсне-фалангового сустава. Эта концепция уже была описана рядом других авторов [20; 21] в более ранних исследованиях. Наличие данной корреляционной связи позволяет уже при клиническом осмотре стопы определить наличие или отсутствие, а также и степень ротации первой плюсневой кости по внешнему виду первого пальца.

Однако, имеются исследования [22] демонстрирующие что ротация первой плюсневой кости в группах с деформацией переднего отдела стопы и без неё статистически не значимы, в то время, как имеется доказуемая разность в ротации проксимальной фаланги. В особенности это было отмечено при исследованиях стопы в покое и осевой нагрузке. Заключением авторов исследования было то, что ротационная деформация первой плюсневой кости не является существенным компонентом HV.

Другое важное исследование по поводу пронации первой плюсневой кости было проведено Kimura и др. [23]. Они также выполняли сравнение результатов КТН здоровых стоп и стоп с наличием HV, при этом оценивая степень подвижности в суставах медиальной колонны стопы (Рис. 6). Как и ожидалось в первом предплюсне-плюсневом суставе у пациентов с HV был больший объем тыльного сгибания, ротации и отведения по сравнению с контрольной группой. На уровне ладьевидноклиновидного сустава происходило смещение медиальной клиновидной кости в направлении пронации у пациентов с HV и в положении супинации в контрольной группе, при этом объем движений составлял всего лишь несколько градусов (~1.5°). На уровне таранно-ладьевидного сустава происходила эверсия ладьевидной кости, при этом объем движений ротационного характера превышал таковой на уровне первого предплюсне-плюсневого сустава (9.6° против 4.9°, соответственно). Таким образом, заключением исследования являлось то, что пронация первой плюсневой кости демонстрирует лишь пронацию более проксимальных отделов (таранно-ладьевидного сустава).

Рисунок 6: степени ротации проксимальных и дистальных отделов медиальной колонны стопы.

Заключение:

Обзор литературы демонстрирует, что пронационная деформация первой плюсневой кости является еще одним актуальным вопросом в хирургии стопы, так как результаты исследований различаются. До сих пор остаётся актуальным вопрос того, в какой момент происходит ротационная деформация первой плюсневой кости: является она предвестником варусной деформации М1 или её следствием. Актуален вопрос точки ротации: на каком уровне медиальной колонны стопы данная деформация формируется. А также важна разработка хирургических методов прецизионной коррекции деформации, ведь целью операции является устранение всех звеньев деформации для достижения наилучшего клинического результата и профилактики рецидива деформации.

Список литературы Пронация первой плюсневой кости при hallux valgus: обзор литературы

- Hicks, J. H. The mechanics of the foot. I. The joint s. J . Anat. 87:345-357,1953

- Root ML, Orien WP, Weed JH. Motion of the joints of the foot: the first ray. In Clinical Biomechanics. Volume II: Normal and Abnormal Function of the Foot, pp 46–51, 350–354, edited by SA Root, Clinical Biomechanics, Los Angeles, 1977

- Kelso SF, Richie DH Jr, Cohen IR, Weed JH, Root M. Direction and range of motion of the first ray. J Am Podiatry Assoc. 1982 Dec;72(12):600-5. doi: 10.7547/87507315-72-12-600. PMID: 7175072

- Wanivenhaus A, Pretterklieber M. First tarsometatarsal joint: anatomical biomechanical study. Foot Ankle. 1989 Feb;9(4):153-7. doi: 10.1177/107110078900900401. PMID: 2731824.

- Kim Y, Kim JS, Young KW, et al. A new measure of tibial sesamoid position in hallux valgus in relation to the coronal rotation of the first metatarsal in CT scans. Foot Ankle Int 2015;36(8):944–52.

- Okuda R, Kinoshita M, Yasuda T, et al. : The shape of the lateral edge of the first metatarsal head as a risk factor for recurrence of hallux valgus. J Bone Joint Surg Am 2007;89:2163-2172

- Kilmartin TE, Wallace WA. First metatarsal head shape in juvenile hallux abducto valgus. J Foot Surg. 1991;30:506-8.

- Fellner D, Milsom PB. Relationship between hallux valgus and first metatarsal head shape. J British Podiatr Med. 1995;50:54-6.

- Ferrari J, Malone-Lee J. The shape of the metatarsal head as a cause of hallux abductovalgus. Foot Ankle Int. 2002;23:236-42.

- Yamaguchi S, Sasho T, Endo J, Yamamoto Y, Akagi R, Sato Y, Takahashi K. Shape of the lateral edge of the first metatarsal head changes depending on the rotation and inclination of the first metatarsal: a study using digitally reconstructed radiographs. J Orthop Sci. 2015 Sep;20(5):868-74. doi: 10.1007/s00776-015-0749-x. Epub 2015 Jul 16. PMID: 26179881.

- Coester LM, Saltzman CL, Leupold J, Pontarelli W. Long-term results following ankle arthrodesis for post-traumatic arthritis. JBone Joint Surg Am. 2001;83(A(2)):219–28.

- Hardy RH, Clapham JCR. Observations on hallux valgus. J Bone Joint Surg Br. 1951;33:376-391.

- Mortier JP, Bernard JL, Maestro M. Axial rotation of the first metatarsal head in a normal population and hallux valgus patients. Orthop Traumatol Surg Res. 2012;98:677-683.

- Mortier JP, Bernard JL, Maestro M. Axial rotation of the first metatarsal head in a normal population and hallux valgus patients. Orthop Traumatol Surg Res. 2012;98:677-683.

- Kim Y, Kim JS, Young KW, Naraghi R, Cho HK, Lee SY. A New Measure of Tibial Sesamoid Position in Hallux Valgus in Relation to the Coronal Rotation of the First Metatarsal in CT Scans. Foot Ankle Int. 2015 Aug;36(8):944-52. doi: 10.1177/1071100715576994. Epub 2015 Mar 26. PMID: 25813535.

- Yildirim Y, Cabukoglu CE, Erol B, Esemenli T. Effect of metatarsophalangeal joint position on the reliability of the tangential sesamoid view in determining sesamoid position. Foot Ankle Int. 2005;26(3):247-250.

- Ota, T., Nagura, T., Kokubo, T. et al. Etiological factors in hallux valgus, a three-dimensional analysis of the first metatarsal. J Foot Ankle Res 10, 43 (2017). https://doi.org/10.1186/s13047-017-0226-1

- Ota T, Nagura T, Yamada Y, Yamada M, Yokoyama Y, Ogihara N, Matsumoto M, Nakamura M, Jinzaki M. Effect of natural full weight-bearing during standing on the rotation of the first metatarsal bone. Clin Anat. 2019 Jul;32(5):715-721. doi: 10.1002/ca.23385. Epub 2019 Apr 29. PMID: 30989741.

- Schmidt E, Silva T, Baumfeld D, et al. The Rotational Positioning of the Bones in the Medial Column of the Foot: A Weightbearing CT Analysis. Iowa Orthop J. 2021;41(1):103-109.

- Eustace S, Byrne JO, Beausang O, Codd M, Stack J, Stephens MM. Hallux valgus, first metatarsal pronation and collapse of the medial longitudinal arch--a radiological correlation. Skeletal Radiol. 1994 Apr;23(3):191-4. doi: 10.1007/BF00197458. PMID: 8016670.

- Eustace S, O’Byrne J, Stack J, Stephens MM. Radiographic features that enable assessment of first metatarsal rotation: the role of pronation in hallux valgus. Skeletal Radiol. 1993;22(3):153-6. doi: 10.1007/BF00206143. PMID: 8480199.

- Collan L, Kankare JA, Mattila K. The biomechanics of the first metatarsal bone in hallux valgus: a preliminary study utilizing a weight bearing extremity CT. Foot Ankle Surg. 2013 Sep;19(3):155-61. doi: 10.1016/j.fas.2013.01.003. Epub 2013 Feb 27. PMID: 23830162.

- Kimura T, Kubota M, Taguchi T, Suzuki N, et al. Evaluation of firstray mobility in patients with hallux valgus using weight-bearing CT and a 3-D analysis system. A comparison with normal feet. J Bone Joint Surg Am. 2017;99:247–55.