Прошлое настоящего

Автор: Мусорина Виктория

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Реальный сектор

Статья в выпуске: 5 (97), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142169581

IDR: 142169581

Текст обзорной статьи Прошлое настоящего

Белоснежные сосуды с тончайшим цветочным узором, матовые вазы и амфоры с черным рисунком, однотонные кувшины и чаши с мерцающей гладкой поверхностью — таков китайский фарфор, который жители Поднебесной изобрели еще в VII веке. В средние века он попал в Европу. А в XVIII веке тайну фарфоровой массы открыл Дмитрий Виноградов, который вместе с Михаилом

Ломоносовым учился в Германии. Но труд изобретателя,

как водится, не был оценен Отечеством по достоинству.

В год создания первой в России Порцелиновой мануфактуры — 1744-й — Дмитрий Виноградов вернулся из Германии на родину. От него требовалось срочно найти секрет производства фарфоровой массы: в Европе, на которую так стремилась быть похожей Россия, его уже открыли в 1709 году, в германском городке Мейсен. Кроме того, Виноградову предстояло найти рецепт глазури. Несколько лет ученый искал состав фарфоровой массы: проводил исследования сырья, ставил опыты, делал записи формул и рецептов. В этом участвовал и Михаил Ломоносов. Наконец, примерно в 1748 году, один из опытов завершился успешно: после обжига у мастеров получилась белая чашка изящной формы. Порцелиновая мануфактура стала Императорским фарфоровым заводом, на который посыпались заказы царского двора.

Однако сам Дмитрий Виноградов, в отличие от своего сподвижника Михаила Ломоносова, очень скоро оказался забыт. Открыватель российского фарфора запил, а власти, обеспокоенные тем, чтобы Виноградов не вы-

дал секрета иностранцам, арестовали его, а при попыт-

ке к бегству приковали к стене цепью. Уже в неволе ученый написал первый в Европе теоретический труд о керамике. В 38 лет Дмитрий Виноградов скончался.

Другим основателем отечественной фарфоровой отрасли считается Матвей Сидорович Кузнецов. Сначала от отца — Сидора Терентьевича — сыну перешла фабрика, что в местечке Дрейлин-сбург, вблизи Риги, и мануфактура в пустоши Ликино (ныне подмосковный город Ликино-Дулево). Позже Матвей Сидорович расширил дело отца. До наших времен дожили предприятия наследия Кузнецова: Дулевский, Первомайский и Вер-билковский фарфоровые заводы.

фарфора

Фарфор: твердый и мягкий

Отечественные предприятия выпускают сегодня твердый и мягкий фарфор по рецептам, разработанным главным образом в советское время всесоюзным НИИ фарфора и фаянса (еще раньше Императорский фарфоровый завод наладил производ- ство тонкостенного костяного фарфора — с добавлением золы костей крупного рогатого скота).

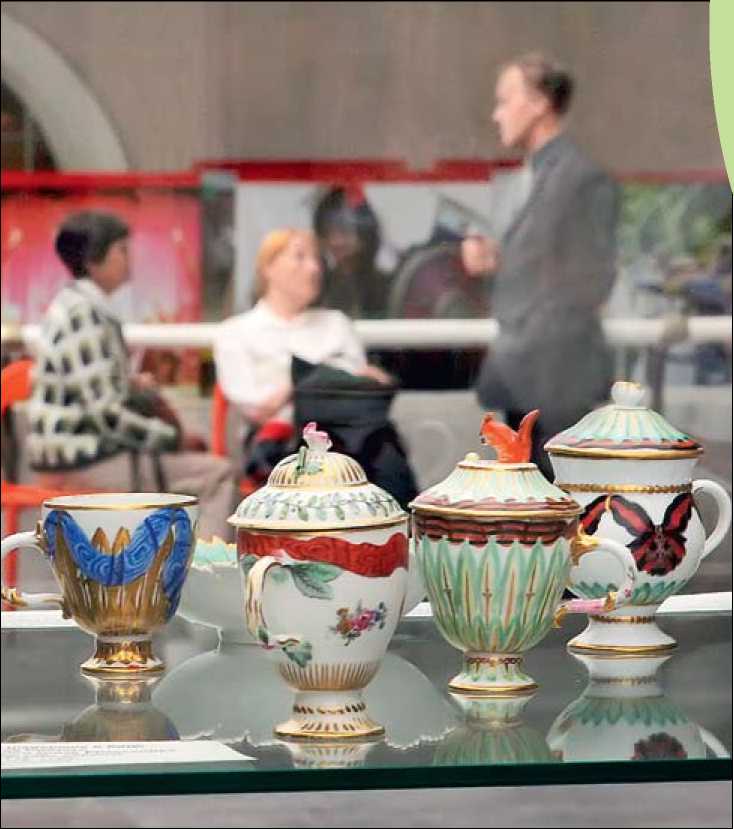

Художественные изделия и скульптуру делают из мягкого фарфора (отличается сложным химическим составом и требует более высокой температуры обжига), тогда как из твердого выпускают повседневную посуду. Костяной фарфор — разновидность мягкого, он отличается особой белизной, тонкостенностью и просвечиваемостью.

ИТАР-ТАСС

В состав «Роспромфарфора» во времена СССР входило более 20 предприятий. Из них конкурентоспособны сегодня лишь пять.

Одним из первых в новейшие времена, в 2000 году, закрылся подмосковный Кузяевский фарфоровый завод. Затем прекратил выпуск продукции Туймазинский, построенный в Башкирии лишь в 1975 году. Три года назад закрылся Конаковский фаянсовый завод, что в Тверской области. Это было предприятие-гигант, выпускавшее в год 114 млн. штук изделий. Для сравнения: Вербил-ковский завод, что в Талдомском районе Московской области, производит около 4,2 млн. штук (против 40 млн. в советское время). В 2008 году закрылся новгородский завод «Пролетарий».

«Самая очевидная причина простоя предприятий — их низкая рентабельность», — объясняет директор ЗАО «Фарфор Вербилки» Геннадий Беляков . В низкой рентабельности отчасти повинно устаревшее, крайне энергоемкое оборудование. В современных печах европейского производства потребление газа в шесть раз ниже, чем в советских. Они легко разбираются и транспортируются: в качестве теплоизолятора применяются высокоглиноземистые войлочные материалы. Иное дело — печи российские, построенные в 70–80-е годы

Ведущие игроки отрасли

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

МЕСТО

|

К «Дулев фарф зав |

ЗАО ский «И оровый од» |

ЗАО мператорский «П арфоровый ф завод» з |

ервомайский арфоровый авод» ГК «ИИС Посуда» |

АО «Вербилковский фарфоровый завод» |

ОО «Фабрика Пр И.Е. Кузнецова на Волхове» |

едприятие |

|

|

Объединение производственных кооперативов |

«НИКойл», Галина Цветкова |

Андрей Митин (учредитель, согласно выписке из ЕГРЮЛ) |

Александр Мамедов |

1 «Транс Нафта» Елена Кондрачук |

Собственник |

||

|

— |

19,0 |

2,0 |

5,5 |

4,2 |

3,6 |

Объем производства, млн. штук в год |

|

|

1 |

600 |

около 500 |

100–150 |

j |

100 |

60 |

Выручка за 2009 год (млн. рублей) |

Российский рынок фарфора

Российский рынок фарфоровой посуды превышает 2,5 тыс. наименований, условно он делится на три сегмента: дешевая посуда (150– 300 руб. за чайную пару), продукция среднего ценового уровня (300–500) и дорогой фарфор, в основном ручной работы (от 500). Объем производства российского фарфора, фаянса и майоликовой посуды в 2009 году составил более 100 млн. штук при общем обороте примерно в 60 млн. евро. Объем импорта фарфора оценивается на сумму, близкую к $100 млн.

Основной импортер — Китай, занявший порядка 50% всего импорта. Доля России на отечественном рынке — не выше 40%. Наши заводы экспортируют фарфоровую посуду собственного производства в 20 стран мира. Основные покупатели — Германия, США, Украина.

на сайт того же Royal Doulton. Белизна, прозрачность, искусная ручная роспись — вот что ценится в фарфоре более всего. И по всем этим пунктам российский фарфор уступает своим конкурентам.

Денег на полное перевооружение сегодня нет ни у одного завода. Например, замена туннельной печи на менее энергоемкую обойдется в 2,5 млн. евро. Срок ее окупаемости, по самым скромным подсчетам, — порядка восьми лет, при условии ее полной загрузки. Но решить главную проблему — найти средства для покупки — не получается даже у крупнейшего российского завода.

Операция «Кооперация»

«Изящная простота» — таков стиль Дулевского фарфорового завода в подмосковном городке Ликино-Дулево. Он был основан в 1832 году гжельским предпринимателем Терентием Кузнецовым (дед знаменитого Матвея Кузнецова) на пустоши близ деревни Ликино, купленной у обедневших помещиков из специального кирпича. Разобрать такую печь можно, а вот запустить снова — нет.

«Если мы погасим наши печи, то запустить их уже не сможем: нам понадобится капитальный ремонт, который потребует колоссальных денег», — говорит Геннадий Беляков . И вот печь горит, требуя газа. Получается, что заводы — заложники собственных печей.

На отечественных предприятиях деколь (переводной рисунок) наносят вручную. А за рубежом эти операции автоматизированы, применяется и трафаретная полноцветная печать с использованием термопластичных красок.

Но и в Европе фарфоровые заводы закрываются, производство переносится в Китай, Малайзию, другие развивающиеся страны. Так, уже закрыта мануфактура Aelteste Volksstedter Porzellanfabrik в Германии (в России известна под именем Завод Розенталя). Прекратило существование основное производство на английском заводе компании Royal Doulton (бренды Waterford, Wedgwood). Оба оставили в Европе лишь центры разработок, а производство переместили в Юго-Восточную Азию, где дешевая рабочая сила и более теплый, стабильный климат, позволяющий экономить на электроэнергии.

Так случилось, что идеальное сырье для фарфоровой отрасли находится в Китае. В России (за исключением Урала) нет подходящего, его приходится возить с Украины. Этот, не самый качественный, материал, российским производителям не удается технологически улучшить. Обычно это делается силами обогатительных фабрик, которые удаляют из глины вредные примеси, влияющие на белизну будущего фарфора и качество обжига. В России обогатительных фабрик нет. Вот и выходит, что российский фарфор более хрупкий, плотный, с сероватым оттенком. В массовом сегменте отечественный фарфор в 2–3 раза дороже японского, чешского, китайского. В секторе высокохудожественных изделий отечественный фарфор дороже азиатского и европейского на 20–25%. Европейский и азиатский, как ни прискорбно, намного живописней российского, разнообразней его цветовая и художественная палитра. В этом легко убедиться, зайдя

Сарычевых. Выбор места был не случаен: недалеко от Гжели — центра керамического производства России, завод окружают густые леса и богатые залежи торфа для обжиговых печей.

Вплоть до Первой мировой войны по своему техническому оснащению и качеству продукции Дулевский завод считался одним из лучших в Европе. Сегодня он крупнейший в фарфоровой отрасли России. Пожалуй, это единственное предприятие, имеющее форму производственного кооператива — здесь есть председатель, общее собрание, наблюдательный совет, правление. Таким образом, у завода нет единого собственника, а вместо акций существуют паи, которыми владеют рабочие. Непопулярная ныне форма собственности объясняется стремлением обезопасить предприятие от нежелательной покупки. В те времена, когда «Дулевский фарфор» был акционерным обществом, такие попытки предпринимались. Единственным способом раз и навсегда отразить подобные атаки и стал переход к кооперативной форме собственности. Акции автоматически перешли в паи, которые сегодня можно лишь передать по наследству. С 1992 года завод возглавляет председатель правления кооператива Наталья Захарова, которой в этом году исполнится 60 лет. Родилась г-жа Захарова в д. Старое Сельцо Владимирской области. Трудовую деятельность начала на Дулевском заводе в 1970 году. В 2003-м назначена на должность гендиректора завода, а после преобразования предприятия в кооператив в 2007-м стала его председателем.

Благодаря работающим пяти печам (даже при отрицательной динамике в 3% за прошлый год по сравнению с 2008-м), объем производства комбината по российским меркам — гигантский: по итогам 2009 года — 19 млн. штук, с выручкой более 600 млн. рублей.

Дулевский фарфоровый завод — крупнейшее предприятие отрасли в России — имеет организационноправовую форму производственного кооператива.

На Вербилков-ском фарфоровом заводе очень популярен рестайлинг — изготовление продукции по об-

Французское «белье»

Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) в 1744 году своим указом основала дочь Петра I императрица Елизавета. Он стал первым фарфоровым предприятием в России и третьим в Европе. В 1925 году, в связи с 200-летием Академии наук, Императорский завод получил имя Михаила Ломоносова. Сегодня предприятию возвращено историческое имя — Императорский фарфоровый завод (ИФЗ).

В 30-е годы прошлого века на ИФЗ открылась первая в стране художественная лаборатория. К середине 90-х годов на заводе работали специалисты русского художественного объединения «Мир искусства», образовавшегося из кружка, возглавляемого Дягилевым и Бенуа. Сегодня завод выпускает более 4 тыс. наименований изделий из твердого, мягкого и костяного фарфора.

В 1998 году американские фонды «США — Россия» и KKR, а также ряд кипрских офшоров купили у трудового коллектива около 87% акций. Весной 2002 года супруга акционера НК «НИКойл» Николая Цветкова — Галина, увеличила свой пакет с 26 до 47%, став основным акционером ИФЗ. Еще около 10% акций принадлежат члену наблюдательного совета Майклу Токкарзу. Оставшийся пакет — трудовому коллективу.

Когда-то ИФЗ возглавлял группу предприятий, в состав которой, помимо Императорского фарфорового завода, входили французские лиможские заводы Apilco-Yves Deshoulieres и Porcelaine de Sologne. Как утверждают на ИФЗ, группы предприятий как таковой сегодня уже нет, разу старых изделий XVIII–XIX

и с лиможскими заводами его связывают лишь «партнерские отношения». Тем не менее, по сведениям, получен- веков. ным от других участников рынка, на французских заводах выпускают большую часть белого фарфора (на профессиональном сленге — «белье»), на которое ставят клеймо ИФЗ и затем отправляют

в Россию. Доля изделий, расписанных вручную, — порядка 30% в общем объеме производства ИФЗ, который составляет 2 млн. штук в год.

За счет выпуска дорогого, художественного фарфора — при небольших объемах производства — выручка ИФЗ сопоставима с Дулево — она составляет около 500 млн. руб. в год. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть цифры на заводе не смогли.

По данным пресс-службы ИФЗ, около 10% продукции экспортируется главным образом в Германию и США. Самый стабильный заказчик ИФЗ — государство: администрация президента, аппарат правительства, мэрии Санкт-Петербурга и Москвы.

Сбыт без проблем

Фарфоровый завод, что в селе Песочное Ярославской области, основан в 1884 году Павлом Никитиным. С 1894 года входит в состав «Товарищества М.С. Кузнецова». Ныне это «Первомайский фарфоровый завод». Основной его продукцией всегда были чайные и кофейные сервизы, декоративные вазы и так называемый восточный товар — наборы для плова, пиалы, чайники, блюда. Долгое время предприятие выпускало и миниатюрную скульптуру. Восточный ассортимент составлял 70% продукции, из них 13% шло на экспорт. В 1936 году на Первомайском фарфоровом заводе была создана художественная лаборатория — вторая в стране после Императорского фарфорового завода.

Ныне объем производства — порядка 5,5 млн. изделий в год, с годовой выручкой примерно в 100–150 млн. руб. Проблемы сбыта не стоит: собственник — крупнейший оптовик посуды группа компаний «ИИС-Посуда» — помогает реализовать продукцию завода. Согласно выписке из Единого реестра юридических лиц, единственный учредитель ООО «ИИС-Посуда» — Андрей Митин. Однако реально за стратегию развития завода в группе компаний отвечает ее вице-президент Александр Ковшов.

Сегодня на предприятии полным ходом идет модернизация: завод уже внес предоплату на покупку туннельной печи. Если все пойдет по плану, через полтора года он заметно увеличит объемы производства и потеснит своего ближайшего конкурента.

Английское наследство

В 1766 году английский купец Франц Яковлевич Гарднер, при Елизаветинском дворе занимавшийся продажей русского леса, получил указ Мануфактур-коллегии о разрешении открыть в подмосковном селении Вербилки фарфоровую фабрику. Предприятие строилось в очень трудных условиях: среди болот, крайне далеко от запасов сырья, с дефицитом рабочей силы. Франц Гарднер выписал мастеров из Мейсена, а каолин (белого цвета глину) привозил из Англии. Ему удалось наладить выпуск первоклассного — не только для России, но и Европы — фарфора. Георгиевский, Александровский, Андреевский и Владимирский орденские сервизы для императорского двора, сервиз в честь победы в Чесменской бухте над турками были сделаны именно Вербилковским заводом (он же мануфактура Гарднера).

Сегодня предприятие работает максимум на 50% своих возможностей, рабочих осталось лишь около 300 (в советские времена было около тысячи). Завод принадлежит

крупному дистрибьютору алкоголя — торговому

ОЛЕГ ВЛАСОВ

дому «РусьИмпорт». Его глава и основатель, 45-летний московский бизнесмен Александр Мамедов, в 1986 году окончил институт инженеров транспорта и начал работать на Московском заводе машин и приборов железнодорожного транспорта. Занимал должность исполнительного директора малого предприятия «Экватор», затем учился в Германии. В 1993 году основал и возглавил торговый дом «РусьИмпорт». За прошедший год Вер-билковскому фарфоровому заводу удалось выпустить порядка 4,2 млн. штук изделий и получить выручку примерно в 100 млн. руб. Из четырех печей политого обжига работает только одна, и та загружена не больше чем на 65–70%. Предприятию жизненно необходима современная туннельная печь.

В массовом сегменте отечественный фарфор в 2–3 раза дороже японского, чешского, китайского. В секторе высокохудожественных изделий российский фарфор дороже азиатского и европейского на 20–25%.

Очень популярен на предприятии рестайлинг — изготовление изделий по образу старых, производившихся во времена, когда заводом владел Франц Гарднер, а потом знаменитый Матвей Кузнецов. Классическая гарднеровская кофейная пара — цилиндрическая с отвернутым бортиком. Отлита она вручную, декорирована живописью. Над одной парой живописец трудится несколько дней. Рисунок в основном надглазурный: сначала изделие глазуруют, потом расписывают. Доля кобальтовой живописи (когда сначала расписывают, а затем покрывают глазурью) составляет всего 7–8%. «Вся соль фарфора — его ручная роспись, она и придает изделиям особое изящество», — говорит бывший заместитель директора с очень подходящей для своей профессии фамилией — Юрий Об-жигалов (ныне — заместитель директора Чудовского фарфорового завода).

Надежда на Чудово

Когда-то на территории Новгородской губернии находилось шесть стекольных и фарфоровых заводов. Они выпускали изделия по собственной технологии, с изысканной ручной росписью. Новгородский фарфор —

В моде — белый японский фарфор

Если Китай признается родиной фарфора, то белый японский фарфор (наряду

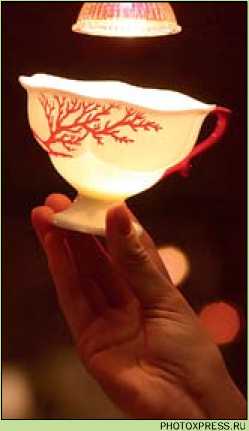

с классическим немецким) считается сегодня самым модным. Он славится утонченным дизайном, нежной белизной, твердостью и богатейшим глянцем. Свойства настоящего фарфора — твердость и звонкость. Он отличается определенной прозрачностью, абсолютной непроницаемостью. Цвет фарфоровой посуды всегда теплый, в тон сливок. Серо-голубой оттенок свидетельствует о низком качестве продукции. Тонкость помола и чистоту фарфоровой массы проверяют бликами на поверхности — на них сразу видны любые имеющиеся примеси. Чтобы показать «белое тело» фарфора, его не покрывают целиком росписью или люстром (столь популярным у нас перламутром).

это самобытная стилистика и традиция — фарфор расписывали тонким кружевным узором. Ныне традицию продолжает лишь ООО «Фабрика И.Е. Кузнецова на Волхове» (еще одно ее название «Русский фарфор»), что в городе Чудово. Отдавая дань времени, завод выпускает в основном изделия массового потребления: сувенирные кружки, простые тарелки и чашки.

За последние несколько лет предприятие три раза меняло хозяев. В 2004 году его купил экс-вице-губернатор Новгородской области Владимир Кондрачук, основатель и владелец нефтегазового трейдера «Транс Нафта». В конце февраля этого года г-н Кондрачук ушел из жизни.

Компанию «Транс Нафта» доктор политических наук Владимир Кондрачук создал в 1997 году. Спустя семь лет пошел на госслужбу: до 2007 года работал вицегубернатором Новгородской области по топливноэнергетическому комплексу. Как утверждает следствие, Владимир Кондрачук совершил самоубийство. Сегодня заводом владеет его супруга Елена.

К моменту покупки предприятия его фонды были изношены. Модернизация началась с покупки двух современных печей для обжига фарфора иностранного производства. В ближайших планах — приобретение еще одной печи, а также машин для глазурования и литья. Известно, что вскоре на заводе установят новую печь периодического действия, которая, в отличие от печей туннельных, на 15% менее энергоемка. Ее главное преимущество — возможность остановки в любой момент и последующего запуска без колоссальных затрат. Удивительно, но над производством этой печи трудится некая отечественная компания, имя которой держится в секрете. Общий объем средств, инвестированных владельцем завода в модернизацию производства, составил 10,5 млн. евро. С объемом производства в 3,6 млн. штук изделий в год и выручкой в 60 млн. руб. Чудовский фарфоровый завод замыкает наш список.

Заложники государства

Отсутствие поддержки государства — пожалуй, главная причина тяжелого положения отечественной фарфоровой отрасли. Российские границы для импортного фарфора буквально распахнуты. Итог печален: доля китайского фарфора на российском рынке оценивается не менее чем в 50%. Еще 5–7% российского рынка прочно занял белорусский фарфор — что любопытно, единственного завода — «Добруш» в Гомельской области.

Совместными усилиями главы российских фарфоровых заводов пытаются достучаться до правительства.

Шлют письма с просьбами ограничить ввоз пошлинами — минимум 35% (сейчас цифра близка к нулю), ввести режим субсидий — обращения остаются без ответов. Учитывая энергоемкость фарфорового производства, ему необходимы льготные тарифы на газ и электроэнергию. «Было бы неплохо вернуть 50% льготу на НДС, что была до 2001 года», — говорит директор Чудовского завода Виктор Бураков . «Сегодня отрасль брошена на произвол судьбы», — сокрушается Геннадий Беляков . «Промышленной политики в отношении фарфора сегодня нет», — убеждены и на Дулевском фарфоровом заводе. «Если отрасли не помочь, ей осталось лет пять», — заключает Юрий Обжигалов .