Простейшие аэрофоны в комплексах раннего верхнего палеолита (материалы Забайкалья)

Автор: Кожевникова Дарья Валерьевна, Лбова Людмила Валентиновна, Волков Павел Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Появление музыкальных инструментов, как самых простейших, так и более сложных, развитие музыкальных традиций определены в качестве признака поведенческой стратегии человека современного физического типа. Комплекс поведения связан с контекстом широкого спектра инноваций в культуре, характерных для ранней стадии верхнего палеолита. В статье представлены новые и известные материалы из раскопок археологических объектов Забайкалья ранней поры верхнего палеолита, изучаемые в общей проблематике становления и развития музыкальных традиций в Евразии. Авторами предлагается обсуждение проблем интерпретации простейших аэрофонов, диагностируемых на европейских материалах в русле концепции музыкальной деятельности как формы знакового поведения.

Сибирь, забайкалье, верхний палеолит, символическая деятельность, музыкальные инструменты, свистки, аэрофон

Короткий адрес: https://sciup.org/14737495

IDR: 14737495 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Простейшие аэрофоны в комплексах раннего верхнего палеолита (материалы Забайкалья)

Мир культуры, особенно на ранних этапах, тесно связан с процессом становления и развития человека современного физического типа, одним из аспектов которого является переход от определенных инстинктивных, рефлекторных реакций животного на мир, к абстракциям человеческого знания [Виш-няцкий, 2005]. Можно сказать, что у животных мир восприятия и мир действия (поведения) сопряжены. У человека же эти два мира опосредованы миром социальной истории. В ситуациях стресса (кризиса) у человека возникает потребность в принятии надежного решения и определения меры данной надежности. Именно эта потребность и лежит в основе генезиса культуры (мифологии, религии, искусства, в том числе и музыки) с ее разнообразным арсеналом физических и духовных техник [Лбова, Та-барев, 2009].

Находки музыкальных инструментов в слоях верхнего и среднего палеолита крайне редки. Большинство подобных находок на территории Европы обнаружено в ориньяк-ских, граветтских и мадленских культурных комплексах. Имеется также несколько находок из мустьерских слоев (200–40 тыс. л. н.), которые являются предметом дискуссии, так как указывают на развитие музыкального творчества еще до появления в Европе человека современного физического типа. Интерес представляют находки музыкальных инструментов (в частности, аэрофонов) и на территории Сибири, определенных в составе комплексов ранней стадии верхнего палеолита Забайкалья. Эти объекты привле- кают наибольшее внимание в контексте изучения музыки в палеолите.

Необходимо отметить , что существует разграничение между видами аэрофонов , в частности между флейтами и свистками . Продольные флейты состоят из полых труб чатых костей ( деревянных трубок , бамбука и т . д .), которые могут быть перфорированы по всей длине . Такая флейта не дает одного тона , а каждая последующая перфорация , сделанная в ней , позволяет создать допол нительный тон путем открытия или закры тия отверстия . К разновидности продольных флейт относятся также свистковые инстру менты , во входное отверстие которых вставляется свистковое устройство . В целом , общим признаком всех флейт является фор мирование звука при разбиении потока воз духа острой кромкой , которая образуется краем трубки в открытых продольных флей тах и флейтах Пана . В поперечных и свист ковых флейтах формирование звука осуще ствляется благодаря краю отверстия или специальной заостренной части свисткового устройства .

Свистки ( или фаланги - свистки ) состоят из одной трубчатой кости или фаланги , в которой обычно прокалывается только одно отверстие , или же отверстие отсутствует вообще . Это позволяет производить высо кий звук из - за небольшого внутреннего объ ема свистка . Главным является вопрос о том , можно ли с полной уверенностью сказать , что данные объекты являются преднамерен ным продуктом человеческой деятельности , т . е . не просто объектами , способными на создание звука , а изготовленными именно для его производства [Caldwell, 2009].

Свистки являются многочисленными находками в палеолитических слоях. В большинстве своем они представляют собой «пронзенные» фаланги животных с одним отверстием на проксимальном конце [Morley, 2003]. Некоторые находки просверлены ближе к центру диафиза, что позволяет производить звук, приставив кость продольно к губам. Тон зависит от размера фаланги и размера отверстия. Существуют свидетельства изготовления и использования подобных свистков и в этнографической современности, например, среди североамериканских индейцев. Их используют во время охоты и в шаманских ритуалах. Подавляющее большинство таких свистков изготовлено из фаланг оленей, в основном из первой фаланги [Dauvois, 1989].

Однако интерпретация многих свистков как продукта человеческой деятельности осложняется тем фактом , что повреждение кости , похожее на преднамеренное проде лывание отверстий , могло произойти и есте ственным путем в процессе тафономических процессов [Morley, 2003], или вследствие воздействия зубов хищников . В плане опре деления подобных находок как артефактов имеются три основные проблемы : фалангу проколоть очень легко ( например , зубами ); преднамеренные проколы могут быть по вреждены при тафономических процессах и , как следствие , могут иметь неузнаваемую форму ; фаланги с естественными или искус ственными проколами , как правило , вполне способны функционировать как свистки ( независимо от происхождения отверстия ), т . е . возможность производить звук еще не является признаком их искусственного про исхождения .

Но существуют некоторые показатели , которые могут применяться для подтвер ждения подлинности таких объектов : про колы имеют гладкие края , зачастую слабо скошенные ; практически любое отверстие , которое не находится на проксимальном конце дистальной части фаланги , может быть определено как преднамеренное , так как диафиз кости проколоть не легко .

Аналогичные вышеописанным , перфори рованные фаланги и трубочки , интер претируемые авторами как древнейшие музыкальные инструменты ( свистки ), на территории Забайкалья были обнаружены при раскопках трех палеолитических место нахождений .

Палеолитическое местонахождение Ка менка находится в Западном Забайкалье , в бассейне р . Уда . Исследование комплекса проводилось под руководством Л . В . Лбо - вой в 1989–1995 гг . На памятнике выделены разновременные комплексы А и Б [ Лбова , 2000; Лбова и др ., 2003]. Вскрытая площадь комплекса А составила 210 кв . м ; в плани графии комплекса выделяются зоны очагов и костища , а также зона активного хозяйст вования – в границах последней и обнару жены свистки и их фрагменты .

В структуре памятника выделены два хо зяйственно - бытовых комплекса ( ХБК ), раз деленных « пустым » пространством (7–8 м ) и бессистемным скоплением глыб камня .

Восточный ХБК (40 кв. м) представлен скоплением нерасчлененных частей животных, расположенных полосой шириной 2 м, ориентированной в направлении ЮВ – СЗ. Костище расположено полосой от очага с боковой обкладкой, представлено черепами и конечностями лошади, бизона, барана, других животных. Авторами раскопок комплекс определен как место разделки туш [Germonpre, Lbova, 1996]. Западный ХБК (70 кв. м) отличается сложной структурой. Отмечено 10 зон концентрации находок. По составу находок выделяется несколько рабочих мест (диаметром до 1 м) по обработке кости, дерева и камня, растиранию мине- ральных красок. Особенностью памятника является отсутствие производственных площадок по расщеплению камня [Лбова, 2000].

В целом , планиграфический анализ дает возможность характеризовать памятник как поселенческий комплекс со сложной плани - графической структурой , предполагающей наличие хозяйственно - бытовых комплексов со следами замкнутых производственно бытовых циклов , рабочих мест , каменных конструкций . Подобные ситуации интер претируются как базовые сезонные стоянки . Формирование культурного слоя по данным 14 С и РТЛ представлено ниже :

|

Памятник , уровень |

Дата , л . н . |

Лабораторный код |

Публикация |

|

Каменка ( А ) |

26 760 ± 265 30 460 ± 430 31 060 ± 530 35 845 ± 695 40 500 ± 3 800 49 000 ± 6 000 * |

СОАН 3353 СОАН 3154 СОАН 3133 СОАН 2903 АА 26743 ГИ СО РАН 340 |

[Lbova, 2008] [ Кузьмин и др ., 2011] |

Примечание : знаком « звездочка » обозначена дата РТЛ .

Разброс дат довольно широк – в пределах 30–31 тыс . и 35–40 тыс . л . н . В настоящее время , с учетом серии данных естественных наук ( литологии , микростратиграфии , па леопедологии , палинологии ), изучения хронологически и стратиграфически анало гичных комплексов , представляется воз можным определение возраста памятника в пределах 30–35 тыс . л . н .

В таком археологическом контексте в 1993 г. и были сделаны находки, интерпретируемые авторами как свистки и их фрагменты. Исследования артефактов коллекции базировались на методике экспериментально-трасологического анализа, разработанной С. А. Семеновым и Г. Ф. Коробковой, и на методике анализа микрозаполировок износа орудий Л. Кили. Использовался и опыт синтезированной трасологической методики, адаптированной для работы с материалами археологических коллекций палеолитических и неолитических памятников Северной Азии. При общем трасологическом обследовании материалов применялся бинокуляр МБС-10 с односторонним боковым освещением наблюдаемого объекта и с дискретным рабочим режимом увеличения от 16 до 56 крат. При детальном функциональном анализе, дополнительно, использовались специализированные микроскопы МСПЭ-1 с плавным режимом смены увеличения от 19 до 95 крат и мощным двусторонним бестеневым освещением. В качестве основного исследовательского инструмента применялся специально адаптированный для микротрасологии микроскоп «Olympus BHT-M» с бестеневым освещением через объектив и режимом увеличения от 100 до 500 крат.

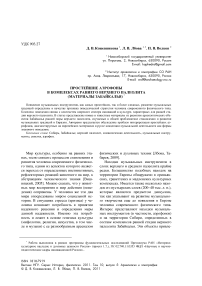

Особого внимания заслуживает изделие цилиндрической формы, длиной 2,5 см и диаметром 1 см, обнаруженное в коллекции костяных изделий Каменки (А) (кв. А-2). Оно изготовлено из фрагмента трубчатой кости гуся и имеет уплощение с одной стороны. Визуально на поверхности отмечены технологические нарезки на торцах по всей длине окружности; поверхность изделия слегка заполирована. На уплощенной стороне явных насечек, не имеющих технологического характера, не обнаружено. Наблюдается два ряда параллельных насечек, расположенных перпендикулярно к оси из- делия; первый ряд – две глубокие насечки (длиной 8 мм), второй ряд – 7 мелких и 5 менее глубоких (рис. 1, 1, 2).

При проведении технологического ана лиза на предмете были выявлены следы производства и вероятные следы утилиза ции изделия . Фрагментация трубчатой кости ,

Рис . 1 ( фото ). Орнаментированный свисток из трубча той кости с палеолитического местонахождения Ка - менка - А в Забайкалье : 1–2 – общий вид изделия с технологическими нарезками ; 3 а , б – следы операций по фрагментации кости ; 4–5 – заполировка на одном из торцов трубчатого изделия ( фото П . В . Волкова , 2010 г .)

из части которой он изготовлен , произведе на с помощью инструмента с относительно узким , типичным для ножа , режущим рабо чим краем ( рис . 1, 3 ). Рабочее движение ин струмента возвратно - поступательное и ха рактерно для такого процесса , как пиление . Формирование канала пропила не доводи лось до прободения кости , фрагментация которой была завершена ее переламыванием на торцевых участках изделия ( рис . 1, 3 а , б ). Назначение как относительно глубоких ( рис . 1, 1 а , 2 ), так и сравнительно мелких ( рис . 1, 1 б ) параллельных рисок на двух бо ковых участках не установлено , но , вероят но , их формирование было произведено тем же инструментом и способом , что приме нялся и при фрагментации кости . На проти воположенной стороне изделия « глубокие риски » выполнены сравнительно аккуратно ( рис . 1, 2 ), мелких же рисок не отмечено . К следам утилизации изделия можно отне сти участки заполировки на одном из торцов ( прямого среза - слома ) трубчатого изделия и прилегающего к нему участка . Судя по ха рактеру поверхности ( рис . 1, 3 , 4 ), отмечен ная заполировка , далеко заходящая за торец изделия , могла образоваться от контакта с относительно мягким , эластичным органи ческим материалом ( рис . 1, 5 ).

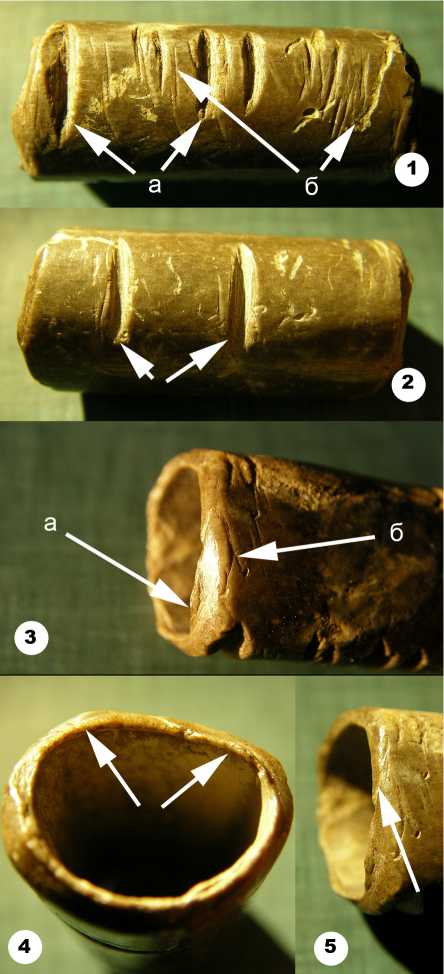

Аналогичное изделие представлено дву мя продольными фрагментами , обнаружен ными в скоплении изделий из кости ( пикет I-XII, квадрат Д / Е -3/3). На поверхности од ного из них нанесены два ряда насечек дли ной 4 мм по 3 в каждом ряду перпендику лярно оси изделия ( рис . 2, 1 , 3 ).

Один из фрагментов представляет собой также часть трубчатой кости , способ фраг ментации которой достоверно определить затруднительно . Параллельные риски вы полнены орудием с относительно узким рабочим краем , характерным для ножей ( рис . 2, 3 ). Глубина каналов прорезей отно сительно невелика . Следы утилизации в ви де заполировки прослеживаются также только в зоне одного из торцов артефакта ( рис . 2, 4 ). Сопоставление « зоны износа » на выпуклой части и не подвергавшейся кон такту с « эластичным органическим мате риалом » « внутренней » части артефакта сви детельствует об относительно интенсивной утилизации изделия , аналогичной вышеопи санному ( рис . 2, 5 ).

Интерпретация второго фрагмента затруднительна. Предмет представляет собой часть трубчатой кости, фрагментация которой была произведена с помощью инструмента с относительно узким, типичным для ножа, режущим рабочим краем. Сохранность его заметно хуже. Риски на этом артефакте сравнительно более глубокие (рис. 2, 1). Характер инструмента, их наносившего, определить затруднительно. Следов утилизации не отмечается, хотя по внутреннему краю отмечена легкая заполи-ровка (рис. 2, 2). Фрагмент без особой уверенности, но можно отнести к свистковым инструментам.

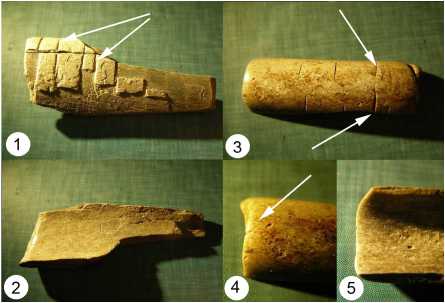

Морфологически близкие изделия можно обнаружить в коллекциях ряда памятников начальной поры верхнего палеолита . Похо жие изделия из трубчатых костей птиц от мечены в ориньякском слое грота Сукет в Юго - Западной Франции , ориньякских ком плексах Гойет и Спи в Бельгии [Lejeune, 1987]. В материалах слоя 11 Денисовой пе щеры ( рис . 3, 1 ) обнаружены орнаментиро ванные костяные пронизки из трубчатых костей птиц , которые могут быть как укра шениями , так и аэрофонами . Они находят полные аналогии в слое вулканического пе пла (33–38 тыс . л . н .) на стоянке Костенки XIV ( Маркина Гора ) на Дону ( рис . 3, 2 ). Хо тя вещи подобного рода , изготовленные из диафизов костей конечностей мелких жи вотных и птиц , широко распространены в палеолите , как и орнаментация круговыми концентрическими линиями , коллекция пронизок с орнаментацией , нанесенной ши рокими и глубокими надрезами , явление уникальное , и его интерпретация неодно значна [ Синицын , 2005].

Иной тип аэрофона происходит из кол лекции еще одного забайкальского местона хождения – Подзвонкая ( долина р . Тамир на юге Бурятии ). Во время исследования этого комплекса В . И . Ташаком в 1990- х – начале 2000- х гг . собраны представительные по объему и качественному содержанию ар хеологические и палеонтологические кол лекции , датируемые началом верхнего па леолита – в пределах 37–43 тыс . л . н . [ Кузьмин и др ., 2011]. Наряду с изделиями из камня , археология Подзвонкой представ лена артефактами , изготовленными из дру гих видов сырья . В первую очередь , это костяные орудия труда и предметы неути литарного назначения – украшения , фраг менты костей с насечками и выгравирован ными линиями [ Ташак , 2009]. Предмет ,

Рис . 2 ( фото ). Фрагменты свистка из трубчатой кости с палеолитического местонахождения Каменка - А в Забайкалье : 1 – внешняя сторона первого фрагмента ; 2 – внутренняя сторона первого фрагмента ; 3 – общий вид второго фрагмента ; 4 – следы заполировки на внешней стороне второго фрагмента ; 5 – внутренняя сторона второго фрагмента ( фото П . В . Волкова , 2010 г .)

определенный автором раскопок как под веска , на наш взгляд может иметь и другое функциональное назначение – быть аэрофо ном . Речь идет о фаланге мелкого копытно го животного ( возможно , газели ). Она про сверлена с одной стороны , с другой стороны по краю отверстия в стенке кости видны лишь заломы , следов сверления не отмечено ( рис . 3, 3 ). Сверление можно охарактеризо вать как однонаправленное коническое [ Там же ].

Предмет находит широкие аналогии в одновременных материалах Евразии . На ходки свистков – перфорированных фаланг ( преимущественно северного оленя ) извест ны на палеолитических памятниках Европы , датированных ориньякским и мадленским временем ( Ла Кина , Ле Мадлен , Касл Мерл , Лез - Эйзи , Ле Мазарат , Ложери Басс , Ложе - ри Ню во Франции ) ( рис . 3, 4–6 ). С большой долей вероятности для этих предметов можно говорить об антропогенном проис хождении отверстий [Morley, 2003]. Извест ны также костяные « свистульки » из фаланг животных , обнаруженные и в более ранних слоях , например , в Бокштайншмидте в Гер мании (134–110 тыс . л . н .), в четырех слоях грота Пролом II в Крыму (59–51 тыс . л . н .; 46–39 тыс . л . н .) [ Семенов , 1997]. Все пред меты интерпретируются авторами как древ нейшие духовые инструменты , даже если они имели сигнальное или охотничье назна чение ( свистки - манки ).

Рис . 3. Свистки и перфорированные фаланги : 1, 2 – костяные полые орнаментированные пронизки – сви стки начала верхнего палеолита из Денисовой Пещеры ( 1 ) и Маркиной Горы ( 2 ) ( по : [ Синицын , 2005]); 3 – просверленная фаланга газели из местонахождения начала раннего палеолита Подзвонкая ( по : [ Ташак , 2009]); 4–5 – перфорированные фаланги из Тарте - Гарон ( ориньяк ); 6 – перфорированная фаланга из Ля Мустье ( средний палеолит ) ( по : [Caldwell, 2009])

Практически все известные фаланги с отверстиями, обнаруженные в Европе, представлены в исследовании Дж. Морли, но некоторые из самых ранних находок стоит еще раз подробно изучить, используя целый ряд критериев. Некоторые исследователи либо принимают за данность, что фаланги с отверстиями использовались в качестве свистков, либо проводят эксперименты, направленные на подтверждение этой гипотезы. Р. Гаррисон, например, с помощью каменных инструментов провел серию экспериментов и показал, что на их изготовление уходит примерно 3–4 минуты. Среди наиболее интересных работ в этой области необходимо отметить исследование М. До-увоса, который заметил, что характерный свист издают только фаланги с большими отверстиями, звук которых отчетливо слышен на расстоянии до 1 км (по аналогии со свистками пиренейских пастухов). Исследователь установил, что образцы с небольшими отверстиями подобной производительностью звука не отличаются, и, возможно, у них были другие функции: например, они могли использоваться в качестве антропо- морфных чучел [Dauvois, 1989]. Д. Колдвэл также не исключает возможность того, что такие фаланги использовались уже в среднем палеолите в качестве женских чучел [Caldwell, 2009].

Одной из трех главных стратегий пове дения в архаических культурах является стратегия подражания , когда предугадыва ние будущего исходит из подражания вос принимаемым свойствам тех или иных яв лений окружающего мира . В охотничьей практике стратегия подражания является необходимым элементом в процессе реали зации этапа охоты – приманки ( подманива ния зверя ). Свистки - манки в этом смысле обеспечивают успешность охоты , отсюда особое отношение к этим предметам , как в архаических , так и традиционных культурах .

В заключение необходимо отметить, что подобные находки не обязательно должны быть определены как музыкальные инструменты, есть много иных потенциальных возможностей определения таких предметов (в качестве предметов персональной орнаментации, или принадлежностей ритуала и т. д.). В любом случае результаты трасо- логических исследований (способ изготовления, характер следов соприкосновения с мягким материалом в одной зоне, определенная ритмика украшения, этнографические и археологические аналоги) позволяют предполагать использование этих предметов в качестве аэрофонов – простейших свистков. Несомненно, возможно и более «прозаичное» использование таких предметов, например, в качестве предметов персональной орнаментации (украшения). В любом случае предложенная ситуация является предметом открытого обсуждения и авторы выражают готовность к дискуссии в конструктивном ключе.

PRIMITIV AEROFONS IN COMPLEXES OF EARLY UPPER PALEOLITHIC (MATERIALS TRANSBAIKALIA)