«Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона часть 1

Автор: Фаликман Вячеслав Рувимович, Соболев Константин Геннадиевич

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Статья в выпуске: 6 т.2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Современное строительство немыслимо без бетона. Более 4 млрд м3 в год - таков сегод- ня мировой объем его производства. Бетон применяется в самых разных эксплуатационных условиях, гармонично сочетается с окружающей средой, имеет неограниченную сырьевую базу и сравнительно низкую стоимость. К этому следует добавить высокую архитектурно- строительную выразительность, сравнительную простоту и доступность технологии, возмож- ность широкого использования местного сырья и утилизации техногенных отходов при его изготовлении, малую энергоемкость, экологическую безопасность и эксплуатационную надеж- ность. Именно поэтому бетон, без сомнения, останется основным конструкционным материа- лом и в обозримом будущем.

Применение нанотехнологий в строительстве, наномодификаторы в бетонных композициях, наноструктурированные модификаторы, бесклинкерные вяжущие вещества, гиперпластификаторы, механоактивация, наноразмер

Короткий адрес: https://sciup.org/14265528

IDR: 14265528 | УДК: 691.32

Текст научной статьи «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона часть 1

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона оследние десятилетия ознаменовались значительными достижениями в технологии бетона. В эти годы появились и получили широкое распространение новые эффективные вяжущие, модификаторы для вяжущих и бетонов, активные минеральные добавки и наполнители, армирующие волокна, новые технологические приемы и методы получения строительных композитов. На рубеже прошлого столетия существенно обогатились наши представления о структуре и свойствах бетона, о процессах структурообразования, на новый уровень вышли физико-химические исследования, появилась возможность прогнозирования свойств и активного управления характеристиками материала, успешно развивается компьютерное проектирование бетона и автоматизированное управление технологическими процессами.

В строительстве ограничения в использовании современных конструкционных материалов обычно связаны с тем, что увеличение прочности приводит к снижению пластичности. Уменьшение размеров структурных элементов, образование специфических непрерывных нитевидных структур, формирующихся в результате трехмерных контактов между наночастицами разных фаз, ведет к коренному улучшению их эксплуатационных характеристик.

Приближение очередной индустриальной революции, прямо связанной с применением нанотехнологий, было впервые предсказано в знаменитой лекции лауреата Нобелевской премии Ричарда П. Фейнмана «Простор за пределом», прочитанной в 1959 году в Калифорнийском технологическом институте [1]. Революционное развитие в областях физики, химии и биологии за последние 25 лет подтвердили идеи Фейнмана о возможности манипуляции и контроля процессов в предельно малом масштабе – на уровне молекул и атомов или в наномасштабе [2–5].

Одно из ранних описаний нанотехнологий было приведено Дрекслером, который определил их как «управление посредством высокоточных систем процессами, … а также продуктами и процессами молекулярного производства, включая молекулярные аппараты» [2]. По Ватмору и Корбетту, предмет нанотехнологии включает «почти любые

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона материалы или агрегаты, которые структурированы на нанометриче-ском уровне с целью исполнения определенных функций или получения определенных характеристик, которые не могут быть достигнуты другими способами» [5].

Нанотехнология сегодня – междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами. Согласно «Концепции развития в Российской Федерации работ в области нанотехнологий на период до 2010 года», нанотехнология определяется как совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты с размерами менее 100 нм, хотя бы в одном измерении, и в результате этого получившие принципиально новые качества , позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большего масштаба.

В то время как наука о нанотехнологиях («нанонаука») сравнительно молода, сами объекты и агрегаты с наноразмерами существуют на Земле столько же, сколько существует на планете жизнь. Так, доказано, что исключительные механические свойства биоматериалов – костей животных или раковин моллюсков, объясняются присутствием нанокристаллов соединений кальция [4]. Например, нанокомпозитный материал раковин моллюсков, называемых «морскими ушками» ( abalone , семейство Haliotis ), состоит из наноразмерных частиц карбоната кальция, связанных между собой клеящим составом на основе смеси белков. Этот тип наноструктур, обеспечивающих блокирование трещин и рассеивание энергии, придает раковине чрезвычайно высокую прочность и ударную вязкость. Более глубокое понимание и подражание процессу «обратного» построения, успешно применяемого природой, является одним из самых перспективных направлений нанотехнологии [1]. Недалек день, когда реализуется «голубая мечта» всех исследователей, работающих в области строительного материаловедения – за счет направленной кристаллизации кальциевых солей из органоминерального геля будут получены гибридные биоматериалы, имитирующие раковины моллюсков.

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона

При уменьшении размеров материалов от макро- до наноразмера, происходят значительные изменения в электронной проводимости, оптическом поглощении, химической реакционной способности и в механических свойствах. Уменьшение размеров частицы, помимо более чем заметного изменения показателя удельной поверхности нанопорошков, влечет за собой серьезные изменения в значениях поверхностной энергии и морфологии поверхности. В результате все эти факторы изменяют основные свойства и химическую реакционную способность наноматериалов [1, 5, 6]. Например, одна из основных характеристик твердого материала – температура плавления – с уменьшением размеров частиц заметно снижается [3, 7–9].

Уникальность структурных характеристик, энергетики, чувствительности, динамики и химии наноструктур до сих пор до конца не познана и переводит исследователей на новый экспериментальный и концептуальный уровень нанонауки. Разработка соответствующих методов контроля свойств и реакций наноструктур может привести к созданию новых устройств и технологий.

Идеальными «кандидатами» для применения принципов наноуправления и контроля свойств являются бетоны – композиционные материалы, структура которых включает гидратные фазы цемента с размером частиц 1–100 нм, зерна исходного цемента, химические и минеральные добавки, наполнители и заполнители (рис. 1).

Большинство недавних исследований по использованию принципов нанотехнологий в бетоне было сосредоточено на изучении структуры цементных материалов и механизмов их разрушения [2, 11, 12, 15].

Гидратация цемента является экзотермическим процессом, который включает ряд сложных, определяющих его кинетику химических реакций. Минеральные и химические добавки, часто используемые в современной технологии бетона, также влияют на гидратацию цемента и структурообразование цементного камня. В цементном камне доминируют гидросиликаты кальция (C–S–H), но он также содержит гидроксид кальция (СН), эттрингит (AFt), моносульфат (AFm) и определенные количества других термодинамически неустойчивых, но кинетически формирующихся новообразований (гидрограната и т. п.).

С помощью нового инструментария стало возможным наблюдение структуры цементных композитов на уровне атома и определение прочности, твердости и других основных свойств материалов в микро-

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона

|

Уровень III Бетон, Растворная часть, > 10–3 м |

Цементный камень плюс песок и заполнители. Со временем – межфазная переходная зона. |

|

|

Уровень II Цементный камень < 10–4 м |

Матрица C–S–H плюс клинкерные фазы, кристаллы CH и макропористость. |

|

|

Уровень I Матрица C–S–H < 10–6 м |

Фазы C–S–H высокой и низкой плотности (включая гелевую пористость). |

|

|

Уровень «0» C–S–H 10–9–10–10 м |

Фаза C–S–H (включая глобулы и внутриглобу-лярную нанопористость) плюс межглобулярная гелевая пористость. |

Рис. 1. Представление о гетерогенной микроструктуре цементного композита (адаптировано из [39])

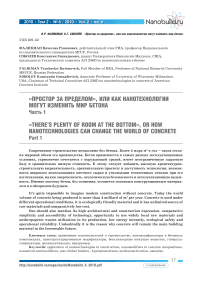

и нанофазах [11]. Так, например, применение атомной силовой микроскопии ( Atomic Force Microscopy – AFM ) для исследований структуры «аморфного» геля C–S–H позволило обнаружить [16], что на наноуровне этот продукт обладает высокоупорядоченной структурой (рис. 2).

Атомная микроскопия гладкой поверхности гидратированного алита показывает, что элементы дисперсной фазы (насыщенный известковый раствор является дисперсионной средой) существуют в виде агрегированных наночастиц C–S–H. Гель C–S–H гидратированного цементного теста состоит из сети пластинок наночастиц, размер которых по результатам атомной микроскопии составляет 60x30 нм2, а толщина 5 нм.

С помощью ядерного магнитного резонанса можно зафиксировать образующиеся в ходе реакции гидратации различные поверхностные слои. Так, поверхностный слой толщиной в 20 нм работает как полупроницаемая мембрана, которая позволяет воде проникать внутрь частицы цемента и выщелачивать ионы кальция. Однако более крупные

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона

Рис. 2. Высокоупорядоченная структура геля C–S–H (Ca/Si = 0,9) на наноуровне [16]

силикатные ионы новообразований «улавливаются» этой мембраной, под поверхностным слоем при отсутствии ионов Са2+ образуются полимеризованные силикатные тетраэдры в виде геля, что, в свою очередь, вызывает набухание цементных частиц и приводит к разрушению поверхностного слоя. Это разрушение позволяет поглощать силикатные ионы и формировать C–S–H-гель, который связывает частицы цемента вместе и отвечает за прочность бетона.

Ричардсоном [42] детально изучена наноструктура C–S–H, образовавшаяся при восьмилетней гидратации C3S, β –C2S или портландцемента при В/Ц = 0,4 при 20 и 80oС. Методом просвечивающей электронной микроскопии им был исследован C–S–H как в «наружном», так и во «внутреннем» продуктах гидратации. Оказалось, что C–S–H «внутреннего» продукта, образованный из больших частиц C3S, морфологически сложен из плотных мелких почти округлых частиц размером 4–6 нм. Волокна C–S–H «внешнего» продукта, по-видимому, состоят из большого числа длинных тонких частиц, расположенных вдоль одной оси. Минимальный диаметр этих частиц, также как частиц «внутреннего» продукта, составляет около 3 нм, однако их длина может составлять от нескольких до многих десятков нанометров.

C–S–H можно условно рассматривать как гель, но не обязательно аморфный – в нем наблюдается определенный ближний порядок.

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона

В пользу его кристаллического состояния свидетельствует наличие гало на дифрактограммах, которое всегда заметно, если C–S–H получен при гидратации силикатов кальция в системе CaO–SiO2 из водной суспензии. Уширение дифракционных линий на дифрактограмме связано с малым размером упорядоченных участков, с наличием микродефектов, либо с взаимодействием обоих этих факторов. Частицы C–S–H очень малы, и даже если они представляют собой один кристалл толщиной 5 нм, этот размер соответствует двум кристаллическим ячейкам. Практически все частицы C–S–H имеют наноразмер.

Переход на нанометрический уровень феноменологического анализа дает принципиально новые возможности поромеханического изучения цементных систем (глобулы геля C–S–H, включая внутриглобуляр-ную и межглобулярную пористость).

Под термином «поромеханика» обычно понимают изучение пористых материалов, на механическое поведение которых значительное влияние оказывает поровая жидкость.

На наноуровне, который для цементных материалов располагается сразу за атомным, физическая химия прямо встречается с механикой – здесь свойства материала определяются физико-химическими параметрами процесса формирования последнего.

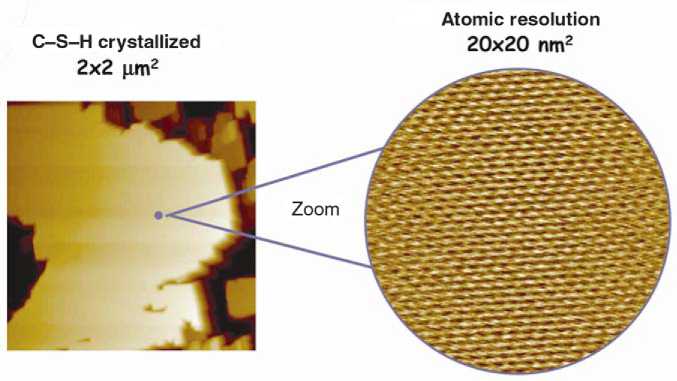

С точки зрения поромеханики, глобулы геля C–S–H, в которых заключено 18% внутренних нанопор, заполненных структурной водой, являются «элементарной твердой фазой» (ЭТФ) любого материала на основе цемента. Эта твердая фаза имеет характеристические размеры порядка 5,6х10–9 м и ответственна за все пороупругие свойства. В зависимости от типа упаковки ЭТФ различают гели низкой плотности – LDG (37% пор) и высокой плотности – HDG (24% пор). Пороупругие константы и тех, и других являются универсальными величинами, предопределяя в совокупности поведение цементных материалов при высушивании, под нагрузкой и при старении. Таким образом, понимание этих механизмов открывает возможности направленного регулирования структуры и свойств вновь создаваемых цементных композитов.

Ульм [40] изучал на наноуровне механическое поведение бетона и его первичного компонента – цементного камня. Он показал (рис. 3), что «базовые блоки» цементного камня на наноуровне – гидросиликаты кальция C–S–H образованы «самосборкой» глобул двух структурно различающихся, но химически идентичных фаз, каждая из которых име-

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона

Рис. 3. Коллоидная модель С–S–Н по Дженнингсу [39]: гелевая пористость против нанопористости (уровень «0»)

ет максимально допустимую плотность сферической упаковки – 64% для геля низкой плотности (LDG) и 74% – для геля высокой плотности (HDG).

Ульм и Вандамм [41] полагают, что ползучесть бетона объясняется перегруппировкой наноразмерных частиц C–S–H с изменением их плотности: одни из них становятся более «рыхлыми», а другие – более плотно упакованными. Ими показано, что третья, более плотная, фаза C–S–H может быть получена при тщательном и умелом управлении приготовлением бетонной смеси с микрокремнеземом, который заполняет пространство между наногранулами C–S–H, обычно заполненное водой. Это приводит к повышению плотности C–S–H-геля до 87%, что, в свою очередь, в значительной степени препятствует перемещению глобул C–S–H с течением времени. Таким образом, рассматривая поведение цементного камня с микрокремнеземом на наношкале, становится понятным, почему добавление микрокремнезема снижает ползучесть бетона, что, в свою очередь, открывает путь к получению высокоупако-ванных материалов с медленной ползучестью.

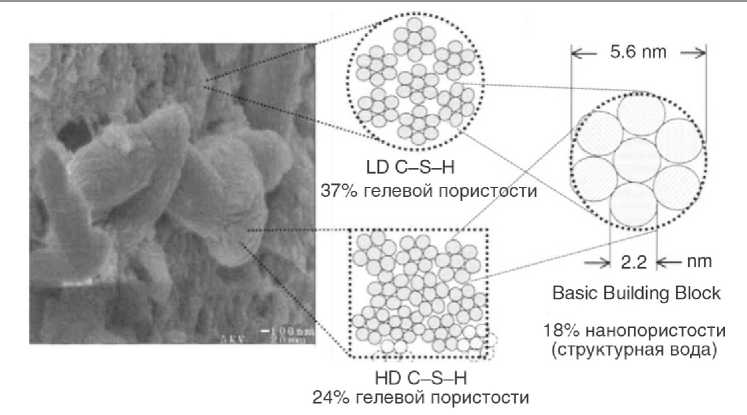

Ульм и Вандамм смогли выполнить свои исследования, используя наноидентификационное оборудование, что позволило им «прощупывать» и зондировать C–S–H-фазу с приложением нагрузки и за минуты измерить характеристики ползучести, которые были подтверждены многолетними экспериментами на макроуровне (рис. 4).

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона

Рис. 4. Отпечаток, оставленный наноидентером на частице цементного камня. Маленький шарик наверху в центре – ультратонкий кусочек пыли на поверхности. Photo / Chris Bobko

Экспериментально установлено, что скорость ползучести имеет логарифмическую зависимость. Это означает, что замедление ползучести повышает долговечность экспоненциально. Математически показано, что ползучесть может быть замедлена в 2,6 раз. Это оказывает поистине уникальное влияние на долговечность: емкости для хранения ядерных отходов, проектируемые сегодня на срок службы 100 лет, будучи изготовлены из современных ультра-высокоплотных (UHD) бетонов, могут служить 16000 лет.

Проникновение в наноструктуру уравнивает бетон с высокотехнологичными материалами, микроструктура которых может быть «запроектирована» на наноуровне по специфическим функциональным критериям: прочности, долговечности, пониженному уровню воздействия на окружающую среду.

Специалисты сегодня считают, что ультравысокоплотные (UHD) бетоны могут изменить основы проектирования конструкций, а также оказать огромное влияние на сохранение окружающей среды, поскольку бетон является наиболее распространенным на Земле материалом, изготавливаемым человеком: более 20 млрд т в год с ежегодным ростом в 5%. Это связано с использованием и переработкой огромных материальных ресурсов. Повышение долговечности бетона фактически означает, что будет требоваться меньше сырья и строительных материалов, а частота ремонтов конструкций заметно снизится.

Тонкие ажурные конструкции всегда были наиболее чувствительны к проявлениям деформаций позучести. С новым пониманием бетона они, филигранные, легкие, элегантные, прочные и долговечные, с пониженным расходом материалов при изготовлении, входят в повседневную практику строительства.

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона

Установлено, что введение в бетонную смесь наноразмерных частиц (обычно диаметром 100 нм) оказывает существенное влияние на долговечность. Показано, например, что коллоидный кремнезем – микрочастицы диоксида кремния (SiO2), диспергированные в воде и стабилизированные диспергирующей добавкой из частиц еще меньшего размера, взаимодействуют с гидроксидом кальция быстрее, чем микрокремнезем.

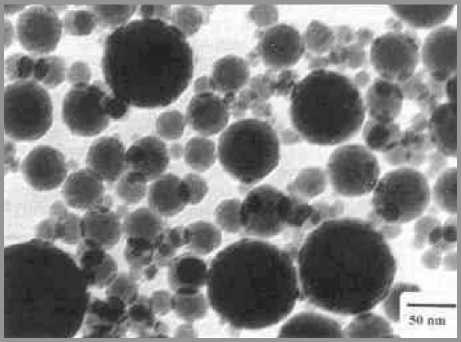

Таким образом, если использовать наночастицы при производстве обычных строительных материалов, следует ожидать проявления более высокой функциональности последних, что необходимо при возведении высотных зданий, большепролетных транспортных сооружений, оболочек и других сложных гражданских и промышленных сооружений [2, 11, 12, 18–22]. Например, наночастицы диоксида кремния, или нанокремнезема, (рис. 5) могут использоваться как добавка для высокопрочного и самоуплотняющегося бетона, улучшая его удобоукладывае-мость и прочность [18–20].

Так, использование наносиликатов с удельной поверхностью не менее 180 м2/г – на порядок превышающей удельную поверхность микрокремнезема, и новых диспергаторов-гиперпластификаторов на основе поликарбоксилатов специального молекулярного дизайна обеспечивает достижение кардинально новых прочностей и структур цементного камня, создавая предпосылки дальнейшего развития реактивных по-

Рис. 5. Ультратонкие аморфные коллоидные частицы кремнезема под просвечивающим электронным микроскопом [20]

рошковых композитов с прочностью на сжатие около 800 МПа и прочностью на растяжение при изгибе около 100 МПа.

Применение наносиликатов в бетоне позволяет не только заметно улучшить упаковку его составляющих – цемента, наполнителей, заполнителей, снизить пористость и значительно (иногда – в несколько раз) повысить прочность, но и контролировать реакции образования и превращений гидросиликатов кальция C–S–H, ответственных за обеспечение долговечности цементного

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона камня, а также определяющих ряд строительно-технических характеристик бетона – его усадку, ползучесть.

Наночастицы Fe2O3, как было найдено, придают бетону свойства «самозондирования», а также повышают его прочность на сжатие и растяжение [25, 29]. Объемное электрическое сопротивление цементных растворов с наночастицами Fe2O3 изменяется при приложении нагрузки, в результате растворы с нано-Fe2O3 могут регистрировать собственные сжимающие напряжения. Такая чувствительность неоценима для ведения оперативного мониторинга состояния конструкций и для создания «умных» конструкций без закладки или прикрепления специальных сенсоров.

Механические свойства цементных растворов с наночастицами Fe2O3 и SiO2 были изучены Х. Ли ( H. Li ) и др. [21]. Исследования, проведенные с помощью сканирующего электронного микроскопа, продемонстрировали, что наночастицы Fe2O3 и SiO2 заполняют поры и одновременно уменьшают содержание Ca(OH)2 в ходе процесса гидратации. Это приводит к улучшению механических свойств цементных растворов с наночастицами. Прочность на сжатие и растяжение цементных растворов с наночастицами была выше, чем прочность растворов с микрокремнеземом.

Наночастицы Al2O3, как было показано, значительно увеличивают модуль упругости (до 143% при дозировке 5%), однако ограниченно влияют на прочность при сжатии [26].

Г. Ли ( G. Li ) выполнил лабораторные исследования высокопрочных бетонов, содержащих наночастицы SiO2, с большим количеством золы уноса [23]. Изучение процесса гидратации показало, что при применении наночастиц SiO2 пуццолановая активность золы уноса значительно повышается. Использование наночастиц SiO2 ведет к увеличению как ранней, так и марочной прочности бетона с высоким содержанием золы уноса. Прочность полученного бетона с наночастицами SiO2 в возрасте 3 суток была на 81% выше прочности обычного бетона, а в возрасте 2 лет прочность полученного бетона достигла 115,9 МПа, что выше, чем прочность бетона, с которым производилось сравнение (103,7 МПа).

М. Коллепарди ( M. Collepardi ) и др. проводили исследования само-выравнивающегося бетона с низким тепловыделением с минеральными добавками (молотый известняк, зола уноса и молотая зола уноса), используя в качестве модификатора вязкости нанокремнезем с размерами частиц 5–50 нм при дозировке 1–2% массы цементирующих материа-

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона лов [19, 20]. Для поддержания специфицированного значения расплы-ва конуса 780–800 мм при постоянном водоцементном отношении 0,58 дозировка суперпластификатора увеличивалась примерно на 0,21% на каждый процент используемого нанокремнезема. Введение нанокремнезема позволило получить более связанные смеси и снизить водоотде-ление и расслоение при весьма незначительном влиянии на потерю подвижности. В соответствии с результатами исследований, можно сделать вывод о том, что нанокремнезем не оказывает отрицательного влияния на долговечность бетона.

Как было показано [1, 13], для улучшения свойств конечного продукта часто оказывается достаточным ввести относительно малые количества «легирующих» наноматериалов. Несмотря на это, коммерческий успех наноматериалов зависит от возможности производить их в больших количествах и по приемлемым ценам, сопоставимым с конечной эффективностью нанопродукта. Технологии производства наноматериалов в промышленных масштабах, в основном, связаны с применением плазмы, химического осаждения из паровой фазы, гальванотехники, синтезом золей-гелей, механическим травлением и использованием природных наносистем [10].

В числе химических технологий золь-гель синтез является одним из самых широко распространенных производственных приемов для выпуска наноматериалов, таких, например, как нанокремнезем [14].

В общем виде химическая реакция синтеза нанокремнезема из прекурсора – триметилэтокси/тетраэтоксилана (TMOS/TEOS) [10] может быть представлена следующим образом:

CJLOH nSi(OC2H5)4 + 2nH2O NH nSiO2 + 4nC2H5OH.

Существует ряд параметров, оказывающих воздействие на течение процесса, включая рН (которое должно быть выше 7), температуру, концентрацию реагентов, молярное отношение H2O/Si (между 7 и 25), тип катализатора и т. д. [14]. При точном исполнении этот процесс способен дать наночастицы SiO2 совершенной сферической формы с диапазоном размеров 1–100 нм.

Одна из первых коммерческих нанодобавок для бетона была разработана С.А. Ульменом ( S.A. Ulmen ) и компанией СиТехКогносибль ( SciTechCognoscible ). Этот продукт под торговым названием «Гаиа»

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона

( Gaia ) поступает на рынок в жидком виде, что помогает обеспечить однородное распределение наночастиц SiO2 в бетоне. Как показали М. Г. Феррада ( M. Ferrada G. ) и др. [18], бетонные смеси с добавкой демонстрируют превосходную удобоукладываемость без расслоения, что делает назначение состава самоуплотняющегося бетона предельно простой задачей. Для товарных бетонных смесей с добавкой «Гаиа» потеря осадки конуса составляет не более 25% за полтора часа при температуре окружающего воздуха 20оС. Применение продукта при дозировке 1,3% (по массе кремнезема в сухом состоянии) обеспечивает повышение прочности бетона на сжатие в возрасте от 7 до 28 суток примерно в два раза [20]. Ранняя прочность бетона с добавкой приблизительно в три раза выше, чем прочность бетона без добавки. Прочность на сжатие бетона с добавкой «Гаиа» в возрасте 28 суток показала «классическую» зависимость от водоцементного отношения:

f28 = 208,38 e–3,0881 W/C (при R2 = 97%).

В настоящий момент в промышленных масштабах выпускаются четыре продукта из серии GAIA: GAIA Nanocilice, GAIA Shotcrete для использования в торкрет-бетоне, ASKA – 926, PANGEA для бетонирования нефтяных и газовых скважин, идеально подходящая для такого типа работ на морском дне.

Наночастицы глин, как показано в ряде работ [27, 28, 30, 31], оказывают влияние на механические характеристики, сопротивление проникновению хлоридов, снижают проницаемость и усадку бетона, а также широко используются в самоуплотняющихся бетонных смесях. Вообще говоря, свойства глин как добавок в бетон проявляются на наношкале. Сами частицы природных глин имеют микронные и субмикронные размеры, и в основе их структуры лежат слои алюмосиликатов толщиной около 1 нм. Отшелушенные слои представляют собой истинные наночастицы. Влияние глин на цементные системы давно известно, однако в большинстве случаев используют кальцинированные глины (метакаолин, например [32]). Недавнее возрождение этой тематики, однако, сфокусировано на возможностях «наноинжиниринга» глин. Большинство из таких работ рассматривают природные (некальцинированные) глины. Поскольку обычно частицы глин гидрофильны, очень важен контроль водопотребности глиноцементных композитов. Уменьшение расхода воды достигается использованием катионного обмена,

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона при котором катионы натрия или кальция заменяются органическими катионами между слоями, снижая гидрофильность глин [28]. Химическая «прививка» ПВА (поливинилового спирта) к ошелушенным слоям глин недавно была предложена для получения «сшитых» частиц, которые при введении в цементные системы, как было показано, улучшают post-failure свойства материала [33]. Кроме того, немодифицированные наноразмерные частицы глинистых пород, как отмечалось, действуют как затравки для формирования C–S–H [34, 35].

Таким образом, на основании имеющихся данных, положительное воздействие наночастиц на микроструктуру и свойства цементных материалов может объясняться следующими факторами [18–21, 24]:

-

• тонкодисперсные наночастицы увеличивают вязкость жидкой фазы, помогая удержанию во взвеси гранул цемента и заполнителя, повышая устойчивость смеси к расслоению и улучшая удобоукла-дываемость системы;

-

• наночастицы заполняют пустоты между гранулами цемента, что приводит к связыванию свободной воды («эффект наполнителя»);

-

• тонкодисперсные наночастицы выступают в качестве центров кристаллизации гидратов цемента, ускоряя тем самым процесс гидратации;

-

• наночастицы оказывают благоприятное воздействие на формирование мелких кристаллов (таких как Ca(OH)2 и AFm ) и малых однородных групп C–S–H;

-

• наночастицы SiO 2 принимают участие в пуццолановых реакциях,

что приводит к связыванию Ca(OH)2 и формированию «дополнительного» количества C–S–H;

-

• наночастицы улучшают структуру контактной зоны заполнителя, что ведет к лучшему установлению связей между заполнителем и цементным тестом;

-

• остановка образования трещин (диссипация энергии разлома) и эффект взаимного связывания между плоскостями скольжения, обеспечиваемые наночастицами, повышают твердость, сопротивление сдвигу и прочность на изгиб материалов на основе цемента.

Дополнительный потенциал для развития намного более прочных, более жестких и более долговечных конструкционных материалов предоставляют углеродные наночастицы, нанотрубки и нановолокна, которые сегодня производятся в промышленном масштабе большим

В.Р. ФАЛИКМАН, К.Г. СОБОЛЕВ «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона количеством компаний. На этом пути, правда, сохраняются, как минимум, две проблемы – повышенная склонность углеродных материалов к агломерации и, как следствие, трудности равномерного распределения такой «нанофибры» по композиту, а также недостаточно высокое сцепление нанотрубок с матрицей, что не позволяет полностью использовать их высокий модуль упругости (в 5 раз выше, чем у стали) и прочность (в 8 раз выше стали) при очень низкой плотности.

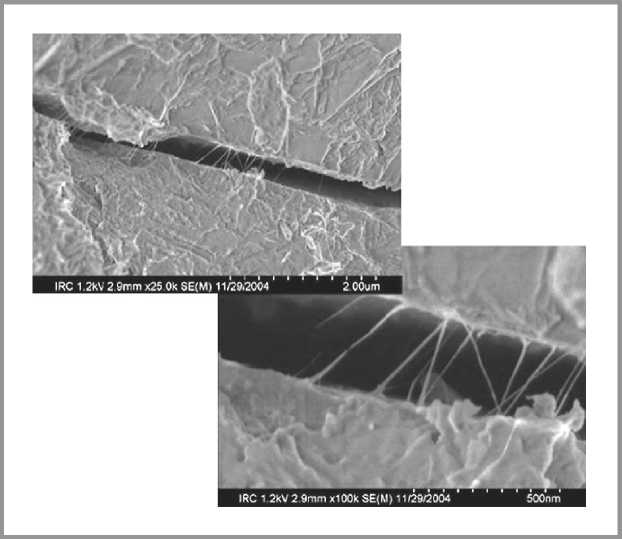

При введении нанотрубок с диаметром, близким к толщине слоев C–S–H, в цементную матрицу наблюдается заметное изменение ее свойств, прежде всего, прочности при сжатии и растяжении, но это увеличение не столь существенно, если принять во внимание высокую стоимость нанотрубок. Значительно более важным является снижение трещинообразования, особенно в поверхностных слоях высокофункциональных цементных композитов (рис. 6).

Рис. 6. Перекрытие трещин, наблюдаемое в цементных композитах с углеродными нанотрубками [36]

|

Контакты / Contact: |

e-mail: vfalikman@yandex.ru e-mail: k.sobolev@gmail.com |

Продолжение и библиографический список см. в номере 1/2011