Пространственная дифференциация цен в регионах Российской Федерации

Автор: Е. Ю. Пискунов

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ пространственной дифференциации цен в регионах Российской Федерации. Проведен описательный анализ динамики вариации цен по регионам. Выполнен обзор существующих научных работ по данной тематике. На основе панельных данных за 2006–2013 гг. произведено тестирование гипотезы о наличии эффекта индекса цен, описанного в модели Диксита-Стиглица-Кругмана.

Дифференциация цен, коэффициент вариации, модель fixed effect, средняя заработная плата, доля занятых в производстве товарной продукции, эффект индекса цен.

Короткий адрес: https://sciup.org/142228374

IDR: 142228374 | УДК: 338.57.055.3

Текст научной статьи Пространственная дифференциация цен в регионах Российской Федерации

Введение и новизна. Во времена плановой экономики важной особенностью государственных розничных цен на товары народного потребления являлись их стабильность и единство на одинаковые товары и услуги. Считалось, что это обеспечивает единую покупательную силу рубля. По данным Большой советской энциклопедии [8], на большинство промышленных товаров тогда действовали единые розничные цены для всей 52

страны. Однако по некоторым товарам необходимо было учитывать различный уровень издержек производства в отдельных районах страны, а также различие в затратах на транспорт, если они составляли значительную долю в стоимости товара. Поэтому наряду с едиными общесоюзными применялись поясные розничные цены (дифференцированные по поясам страны) главным образом на продовольственные товары и на некоторые малотранспортабельные промышленные товары. Для большинства этих товаров на территории СССР было установлено 3 пояса цен. Наиболее низкие цены устанавливались для 1-го пояса, к которому относились районы массового производства данного товара с низким уровнем издержек на его производство и транспортировку. Поясная дифференциация цен изменялась с изменением размещения, условий производства и сбыта товаров в отдельных регионах страны.

2 января 1992 г. в соответствии с Указом Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен» и одноименным Постановлением Правительства РСФСР была начата радикальная либерализация цен, в результате которой 90 % розничных и 80 % оптовых цен были освобождены от государственного регулирования. Недооцененные и дефицитные товары и услуги стали стремительно дорожать, что значительно усилило межрегиональную дифференциацию цен. Как отмечает И. И. Елисеева [6], в связи с переходом российской экономики на рыночные условия хозяйствования российская статистика цен после 1992 г. была практически сформирована вновь, и модернизация ее продолжается до сих пор. Трансформационные процессы, произошедшие в 90-е гг. ХХ в., коренным образом изменили механизмы ценообразования, а дифференциация по ценовым поясам осталась в прошлом. Новая система ценообразования и многообразие цен, присущие рыночной экономике, повлекли за собой неизбежное изменение российской статистики цен. В частности, с 2000 г. Госкомстат начал публиковать данные о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг (далее – стоимость потребительской корзины). Данный показатель отражает сложившийся в регионе уровень цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также платные услуги населению. Он используется для межрегиональных сопоставлений покупательной способности национальной валюты и как вспомогательный инструмент при оценке уровня материального благосостояния населения.

Методы/методика исследования. Из теории статистики известно, что относительной мерой пространственной дифференциации единиц совокупности по какому-либо признаку является коэффициент вариации. Он рассчитывается как доля среднеквадратического отклонения в среднем, выраженная в процентах. Вариация стоимости потребительской корзины в региональном разрезе, оцененная с помощью коэффициента вариации, может быть хорошей мерой межрегиональной дифференциации цен.

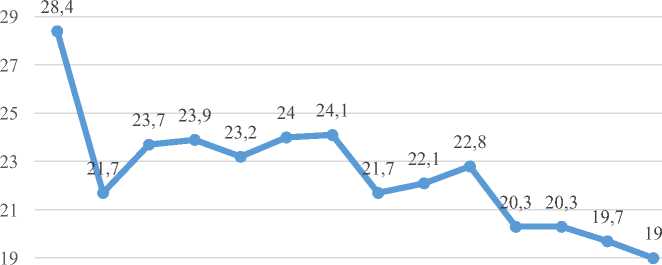

Результаты исследования. На рисунке 1 представлен график динамики вариации стоимости потребительской корзины за 2000–2013 гг. Из графика видно, что в целом на протяжении исследуемого периода межрегиональная дифференциация цен демонстрирует плавную тенденцию к снижению. Так, в целом вариация снизилась на 33,1%, а в среднем ежегодное снижение составило 0,46 процентных пункта. Некоторые временные отрезки и рассматриваемого периода заслуживают отдельного внимания. Так, на графике виден резкий спад вариации в 2001 г. (-23,6 %), очевидно, обусловленный окончанием активной фазы трансформации российской экономики и снижением годовой инфляции до 19 %. В период с 2001 по 2006 г. межрегиональная вариация цен демонстрировала слабый рост, который составил 11,1 %, со средним ежегодным приростом в 0,35 процентных пункта. С 2006 по 2013 г. преобладала отрицательная тенденция. Так, общее снижение за этот период составило 21,2 %, а в среднем ежегодно вариация снижалась на 0,64 процентных пункта.

^ 17

Год

Рисунок 1 – Динамика вариации стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг за 2000–2013 гг.

Описанные выше фазы роста (2001–2006) и снижения (2006–2013) вариации цен уже нельзя объяснить последствиями переходного периода, так как цены на дефицитные товары и услуги к началу 2000-х гг. выросли до уровней, позволяющих преобладающему большинству предприятий успешно перейти от централизованного финансирования к хозрасчету. Дальнейшая динамика вариации цен определялась рыночными силами, активно развивающимися в российской экономике нулевых годов.

Несмотря на отмеченное снижение межрегиональной дифференциации цен, трудно представить, что результатом этой тенденции будет возврат к уровням советского периода, когда цены 1-го и 3-го поясов по большинству товаров различались не более чем на 30 %. Например, в 2013 г. разница цен между первым и десятым квантилем составила 50,9 %. Если проанализировать среднегодовые значения индекса потребительских цен за 2001–2006 гг. (период роста дифференциации цен), можно увидеть, что цены на платные услуги росли опережающими темпами относительно роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Средний рост цен продовольственных товаров составил 11,5%, непродовольственных товаров – 8,7%, а платных услуг – 24,3 %. Для сравнения: аналогичные средние значения индексов цен за 2006–2013 гг. (период снижения дифференциации цен) составили: 9,7 % – на продовольственные товары, 6,4 % – на непродовольственные товары, 10,8 % – платные услуги населению. Одним из драйверов роста цен на платные услуги были цены на грузоперевозки. Их рост в такой огромной по площади стране, как Россия, неизбежно влияет на пространственную дифференциацию цен, увеличивая ее. Однако стоимость доставки – не единственный фактор, определяющий разницу цен в регионах.

Проблемой дифференциации цен и паритета покупательной способности занимался широкий круг исследователей – как российских, так и зарубежных. Среди российских ученых стоит выделить работы В. В. Пшеничникова, К. П. Глущенко, Г. П. Литвинцевой, среди зарубежных – работы К. Рогоффа.

В. В. Пшеничников в статье «Покупательная способность рубля: проблемы региональной дифференциации и пути их решения» рассматривает дифференциацию цен, как монетарный феномен. Он предлагает решать эту проблему за счет институциональных преобразований и введения целевых ориентиров, направленных на выравнивание уровней социально-экономического развития регионов. В части институциональных преобразований здесь предлагается создание специального совещательного органа, в состав которого входили бы представители не только денежных и финансовых властей региона, но и различных отраслей экономики и социальных групп населения [3].

К. П. Глущенко в работе «Влияние организованной преступности на региональную дифференциацию цен» рассматривает межрегиональную дифференциацию цен как последствия влияния организованной преступности и слабой интегрированности региональных рынков. В результате проведенного эконометрического анализа автор приходит к выводу, что за 1993–2000 гг. рост уровня преступности в регионе на 10 % 55

приводил к увеличению цен в регионе (если брать Россию в целом) примерно на 0,7 %. Максимум приходился на 1994 г., составляя около 1,7 % [1]. Примечательно, что в качестве одного из факторов разброса цен автор использовал доход населения.

Г. П. Литвинцева в работе «Анализ ценовых диспропорций в российской экономике» объясняет перманентный рост цен непродуктивностью российской экономики, которая проявляется в убыточности комплекса ее жизнеобеспечивающих отраслей – топливной промышленности, железнодорожного транспорта, электроэнергетики и ЖКХ. Попытки сделать эти отрасли рентабельными, по мнению автора, наталкиваются на отсутствие равновесных цен, что требует их перманентного повышения, вызывающего мультипликативный рост издержек во всей экономике. Вместе с тем ликвидировать убыточные отрасли, как того требует рынок, невозможно в силу их жизненной необходимости [2].

Американский экономист К. Рогофф, занимаясь проблемой паритета покупательной способности основных мировых валют, выделил следующие факторы разброса цен между странами: цена доставки товара, доля рентных платежей в цене товара, цена входа на рынок, стоимость рабочей силы, объем государственных расходов, разница между объемом производства торгуемых за пределы страны товаров и объемом производства услуг [4].

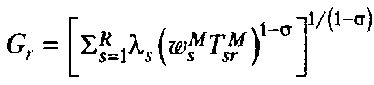

Все перечисленные выше работы имеют один общий недостаток – они не учитывают пространственный характер объекта исследования. Наиболее общую картину о пространственной дифференциации доходов, зарплат и цен дает модель Диксита-Стиглица-Кругмана [5]. Данная модель включает четыре уравнения: уравнение для дохода потребителей, уравнение для индекса цен, уравнения для номинальной и реальной заработных плат. Уравнение для индекса цен выглядит следующим образом:

где

-

G, – индекс цен в регионе r;

Xs – доля занятых в производстве товарной продукции в окружающих регионах;

Ws – средний уровень заработных плат в окружающих регионах;

T

-

1 yr – среднее расстояние от региона r до окружающих его регионов.

Из модели следует, что увеличение занятости в промышленности будет снижать индекс цен при условии, что предложение труда совершенно эластично. Снижение цен происходит из-за того, что меньше разновидностей товара придется возить из другого города, и, следовательно, снизятся общие транспортные расходы. Этот эффект принято называть эффектом индекса цен. Он будет слабее и может быть практически полностью нивелирован при неэластичном предложении труда и низких фиксированных издержках компаний, то есть при высокой конкуренции на рынке труда со стороны нанимателей [7].

Для тестирования гипотезы о наличии эффекта индекса цен на региональных статистических данных по Российской Федерации была выбрана следующая спецификация эконометрической модели:

log(Gr) = «„&, Л^е “^)).

где

Gr - стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в регионе r , руб.;

Xs - средняя доля занятых в производстве промышленной продукции в регионах -соседях относительно региона r , %;

-

a)s - средняя начисленная заработная плата в регионах-соседях относительно региона r , руб.;

Tsr — среднее расстояние от региона r до соседних регионов, км;

-

а0, сц , а2, а3 - параметры модели.

Достоинством данной спецификации является то, что она учитывает пространственную структуру объекта исследования. Это достигается за счет особого способа получения факторных переменных из правой части уравнения. Особенность заключается в том, что значение любого фактора в регионе r представляет из себя среднее значение регионов-соседей по федеральному округу, исключая регион r , а не собственное значение региона r . Свидетельством наличия эффекта индекса цен в данной эконометрической модели будет являться статистически значимое отличие от нуля параметра а . .

Применив метод наименьших квадратов (модель fixed effect) к данным за 2006– 2013 гг. [9] получили оценки параметров а0, a-а а2, а3 (рис. 2, столбец “Coef.”). В строке llabork рассчитан параметр , а1$ который значим по t-критерию Стьюдента, что свидетельствует о наличии эффекта индекса цен. Значение параметра показывает, что однопроцентный рост доли занятости в производстве товарной продукции приводит к снижению индекса цен на 0,72%.

В строке lwage рассчитан параметр а2 , который показывает, что с однопроцентным ростом средней заработной платы индекс цен возрастает на 0,66 %. В строке distjk рассчитан параметр а3 , который показывает, что увеличением среднего расстояния до соседних по федеральному округу регионов на 1000 км, индекс цен возрастает на 12 %. Параметр а0 рассчитан в строке _cons и экономической интерпретации не имеет. В строках avg_llabork и avg_lwagek рассчитаны вспомогательные параметры, отражающие индивидуальную гетерогенность каждого региона.

Linear regression Number of obs = 720

F( 5, 714) = 1406.42

Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.8917

Root MSE = .10734

|

Iprices |

Coef. |

Robust |

||||

|

Std. Err. |

t |

P>|t| |

[95% Conf. |

Interval] |

||

|

llabork |

- .7193758 |

.3320651 |

-2.17 |

0.031 |

-1.371317 |

- .0 67435 |

|

Iwagek |

.6645223 |

.017491 |

37.99 |

0.000 |

.6301825 |

. 6988622 |

|

distjк |

.0001184 |

6.95e-06 |

17.03 |

0.000 |

.0001047 |

.000132 |

|

avq llabork |

1.041226 |

.3415576 |

3.05 |

0.002 |

.3706484 |

1.711803 |

|

avg Iwagek |

-.5014074 |

.0260046 |

-19.28 |

0.000 |

- .552462 |

-.4503528 |

|

_СОПЗ |

5.972792 |

.4001827 |

14.93 |

0.000 |

5.187117 |

6.758468 |

Рисунок 2 – Результаты регрессии для модели Диксита-Стиглица-Кругмана

Выводы . Проведенный эконометрический анализ показал работоспособность теоретической модели Диксита-Стиглица-Кругмана. На это указывает статистическая значимость параметров при всех включенных в анализ переменных. Однако вряд ли можно ограничиться имеющимся набором факторов. На уровень цен в текущем регионе наряду с факторами, характеризующими соседние по федеральному округу регионы, могут также воздействовать факторы, характеризующие сам текущий регион. Такими факторами могут быть эффективность естественных монополий, уровень образованности региона и др.

Список литературы Пространственная дифференциация цен в регионах Российской Федерации

- Глущенко К. П. Влияние организованной преступности на региональную дифференциацию цен // Экономика и математические методы. 2007. № 2. – С. 12–24.

- Литвинцева Г. П. Анализ ценовых диспропорций в российской экономике // Проблемы прогнозирования. 2002. № 4. С. 15–31.

- Пшеничников В. В. Покупательная способность рубля: проблемы региональной дифференциации и пути их решения // Научно-технические ведомости СПбГУ. Экономические науки. № 4 (223). 2015.

- Rogoff K. The Purchasing Power Parity Puzzle // Journal of Economic Literature. Vol. 34. No. 2. (Jun., 1996). P. 647–668.

- Fujita M., Krugman P., Venables A. J., 1999. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. Cambridge, MA: The MIT Press.

- Статистика: учебник для вузов / под ред. И. И. Елисеевой. – СПб.: Питер, 2010. С. 257.

- Региональная экономика. Теория, модели и методы: учебник для бакалавриата и магистратуры // Региональная экономика и пространственное развитие: в 2 т.; под общ. ред. Л. Э. Лимонова. – М.: Издательство Юрайт. – 2015. – Т. 1. – С. 144.

- Статья в Большой Советской энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/article029712.html

- Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156